数一数爵士唱片中的鼓乐

詹湛

爵士音乐里,打击乐器从来不是可有可无的角色。作为容易入门,且融合度很高的乐器,近年来鼓擦或手鼓获得的重视逐步上升。据我所知,不少家长会为天性顽皮的小男孩在自己房间里放置一套鼓,而在西方国家,通过网络教授塔布拉鼓的课程也日益火热,且比其他乐器的线上课程取得了更胜一筹的反馈 。

最初是被ECM公司的一系列打击乐唱片吸引住的我,慢慢开始思考这样的问题:与其他爵士乐手(如萨克斯管或钢琴)很不同,鼓手这样的“幕后工作者”身份,纵然也有机会走到台前,却极少能赢得“诗人”之类的赞美称呼。音乐家和诗人这两种身份经常可以被联系在一起,比如“钢琴诗人”等,但从来没有人会说“鼓上的诗人”,这又是为什么呢?

带着这样的困惑,我频频接触了各式爵士与世界音乐唱片中那迷人的“鼓”,包括独奏、合奏,还有在小乐队中扮演着“隐藏角色”的。如果你有兴致对一首爵士标准曲进行透视与微观,会发觉键盘手或管乐手负责呈现技术或气息的光彩,而鼓手的角色大多是提供一幅“画”的宏观底色,是某种空间而非时间属性。每每最优秀的鼓手,凭空在舞台后方安排出一块“吸铁石”来,不足为难。即便是全无Solo段,鼓手们的存在也像在时刻声明着,他们有着一种不平行于普通音乐世界的异质能量。我想打击乐器的本质特点之一,正是:不走线性旋律(即便能提供低音线)的它们似乎在重复着同一类发音形式的同时,偶然迸射出带着傲气的偏差与不规整。这样一来,音乐的花纹便更为有趣了。善用打击乐器的古典作曲家也大有人在。瓦雷兹曾经认为,音乐的本质不过是“声音材料”的一种聚合。瓦雷兹的《电离》可以说对三十七种打击乐器用法都做了一定的革新。这种对声音的解放的努力尽管从最严格与理想的角度看,仍然无法获得很大的听众市场,但有些能够代表打击“声响”实验之最高成绩的录音早已诞生了半个多世纪,那就是在爵士乐界。

第一类偏近于传统鼓手面貌的,大约是像与西纳特拉(Francis Albert Sinatra)和贝西伯爵合作多年的佩恩(Sonny Payne)。在《It Might As Well Be Swing》中,这位历史上最重要的大乐队鼓手之一在如何清晰有力地支持乐手方面显示出老道的经验。多年之后,萨克斯手莫布利(Hank Mobley)一枚重要的《Soul Station》中大师布莱基(Art Blakey)的鼓擦,同样是无比稳定的灵魂支柱。

第二类是灵动与变化的类型,他们将击鼓的手法拓展到了很宽的范围,让缤纷而细腻的音色加入进来而放手一搏,使人愈加确信在熟视无睹的标准曲背后仍然可能藏着某些特殊的东西。萨克斯手肖特(Wayne Shorter)在1965年的专辑《非礼勿言》(Speak No Evil)里起用了我所佩服的打击乐才俊之一埃尔文·琼斯(Elvin Jones),在规矩之内融入了自由自在的節奏音型。而我最早是从吉他手弗里瑟尔(Bill Frisell)的录音中认识名气略小的鼓手巴隆(Joey Baron)的,很快发觉他对细腻节拍特别是欢快气氛的营造与操纵,归入第一档也不容置辩,后来的其他两枚唱片中大牌弗里瑟尔显然只是绿叶陪衬。键盘手杰瑞特(Keith Jarrett)的现场录音《标准》(Standards)(纯灰色封面,不是和低音贝斯手查理·海登的那枚)的伴奏鼓手是德约翰特(Jack DeJohnette),他1942年出生,现今将近八十岁了,深得清澈、灵巧而刚劲的鼓法之精髓的他足以凭此镌刻在ECM的史册。最后要隆重推荐的一位资深鼓手名为海恩斯(Roy Haynes),他参与的单曲《Hagnes》《Subscriptions》和《Dillon》被“注入”了大剂量的灵感催化剂。

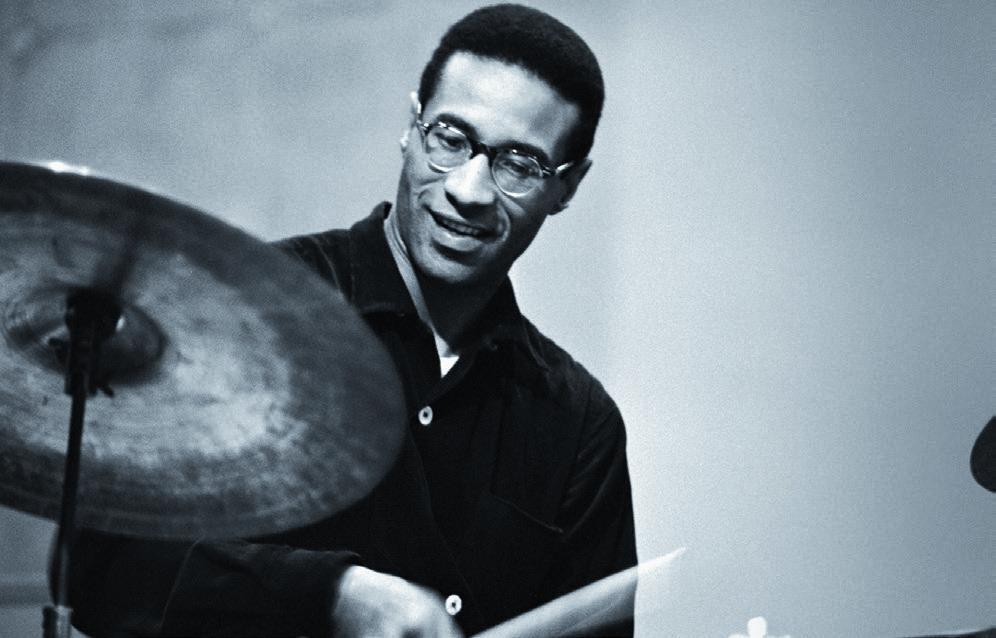

第三类大约是一种超凡脱俗的纯净,当然,唯独技法精纯到家,手底才有闲余。杰出的鼓手罗希(Max Roach)就是最好的例子。《Georges Dilemma》与《Parisian Thoroughfare》(演释频繁的标准曲)是由小号手布朗(Clifford Brown)主奏的,罗希的小鼓伴奏之出色,几乎能让一众钢琴家都羡慕起他“单一音”里头的丰富维度。二十世纪中叶另一位优秀鼓手克拉克(Kenny Clarke)和他的六重奏录下了《奢侈生活》(Lush Life),鼓声以松散的背景式“徘徊”出现,那遥远的异国情致分明已境入希夷。而另一位以清爽鼓点著称的当属来自美国西海岸的曼内(Shelly Manne),他的《我的巅峰过去了》(Past My Prime)和《A Gem from Tiffany》中无尽地浮现着与贝斯乐手心旷神怡的对答。