结构化教育在癌症患者疼痛管理中的应用效果

沈艳 钱立晶 吕冬梅 李玲玲 洪静芳

1安徽医科大学护理学院(合肥230601);2安庆医药高等专科学校护理系(安徽安庆246052);3安徽省海军安庆医院肿瘤内科(安徽安庆246002)

癌症疼痛(简称癌痛)是癌症患者最常见和最恐惧的症状之一,发生率约为55%[1]。国内外组织已陆续发布了癌痛控制指南,但仍有至少32%的患者没有接受癌痛治疗[2]。研究发现癌痛患者疼痛控制不良与他们疼痛知识掌握不佳、对止痛治疗存在误解以及不能坚持治疗有关[3]。目前国内的癌痛教育侧重知识灌输,忽略了患者行为及信念改变[4],疼痛控制效果不理想。结构化教育是针对患者的治疗和心理需求,结合患者的教育程度和文化背景,筛选出重点的教育内容,实施有计划、分等级的教育[5]。目前多用于糖尿病[6]、高血压[7]等慢性病患者的健康教育,干预效果明显。本研究旨在探讨结构化教育对癌痛患者疼痛管理的影响,以期为临床癌痛患者教育提供可参考的新模式。现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究为类实验研究,为避免对照组患者受干预措施的影响,采用群随机试验,故以一个病区的住院患者为1 个群组,共两个群组。选取2017年3月至2018年2月在安徽省海军安庆医院肿瘤内科两个病区的134 例住院患者为研究对象,采用随机抽样法,随机将一个病区住院的67 例患者设为试验组,另一病区住院的67 例患者设为对照组。患者纳入标准:(1)病理确诊为恶性肿瘤;(2)目前疼痛评分>3 分或正在接受镇痛药物治疗;(3)年龄≥18 岁;(4)有一定的读写能力,无语言沟通及认知障碍;(5)预计住院时间在3 d 以上;(6)知晓病情,同意参与本研究。排除标准:(1)有其他慢性疼痛;(2)4 周内进行手术或创伤性操作引起的急性疼痛;(3)预期寿命<1 个月。剔除标准:中途退出及干预或随访期间失访、去世的患者。随访至1 个月时,对照组有1 例患者失访,故将其剔除。最终数据分析的样本量为试验组67 例,对照组66 例。本研究获得安徽医科大学伦理审查委员会审核批准。

1.2 研究方法

1.2.1 试验组干预方法

1.2.1.1 编写结构化教育材料 (1)教育材料由研究人员在查阅文献的基础上,结合2016年版美国国立综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network ,NCCN)成人癌痛指南[8]编写,内容包括详细的课程提纲和患者指导手册。(2)初稿送到专家委员会进行审定。专家委员会包括2 名从事肿瘤护理的专家,2 名从事肿瘤医学的专家和1 名从事麻醉医学的专家。修改后的授课内容包含5 个模块,分别为癌痛知识模块/疼痛评估模块/药物治疗模块/非药物治疗模块/自我监测模块。

1.2.1.2 结构化教育实施方案 (1)成立教育小组,由2 名疼痛专科护士和1 名疼痛专科医生组成。干预前由研究者对疼痛专科护士进行培训,培训合格后开始进行教育干预,医生负责协调治疗工作。(2)确定教育对象,包括患者及其家属。(3)实施教育,对入组的癌痛患者首先进行癌痛的全面评估,完成癌痛控制障碍问卷。在此基础上分析患者需要重点教育的内容,制订教育内容和教学目标,进行为期1.5 h 的课程教学(每次授课持续30 min,间隔1~2 d 授课1 次),采用一对一的形式实施,满足患者个性化需要。第1 次课内容:癌痛发生时如何全面评估疼痛,癌痛治疗的必要性及可行性,介绍镇痛药物用法,疼痛日记的记录方法。第2~3 次课内容:如何使药物达到理想的止痛效果;介绍药物不良反应和应对方法;爆发痛的自我护理;非药物镇痛方式以及出院后的注意事项。第1 课时即向患者发放指导手册及疼痛日记本;其后每次课前查看疼痛日记记录情况;同时,针对主要内容,使用问题卡对患者及家属的疼痛知识进行评价。整个教学过程中,注重教育知识的整体性、延续性,对于患者出现的行为问题积极寻找原因,促进其能力的构建以改变行为。

1.2.2 对照组干预方法 对照组进行常规癌痛知识宣教。即入院后由责任护士筛选出疼痛患者,建立疼痛档案,向患者和家属介绍疼痛评估工具、镇痛药的不良反应及使用注意事项、非药物治疗的方法等相关知识。研究结束后向对照组发放教育材料,以保证公平性。

1.2.3 评价 征得患者同意,于入组时和出院后1个月,由结构化教育小组医护人员对134 例患者进行复诊和问卷调查。

(1)一般资料调查表:包括患者一般资料(性别、年龄、婚姻状况、文化程度、家庭人均收入状况、付费方式、主要照顾者等)、疾病相关资料(疾病名称、现阶段治疗方式)和疼痛相关资料(疼痛持续时间、程度、部位、止痛方法及服药依从性等)。疼痛强度采用数字评估量表进行评价,分值为0~10 分,其中0 代表无痛,10 表示痛到极点。

(2)慢性疼痛自我效能感量表(chronic pain self-efficacy scale,CPSS):使用何海燕等[9]汉化修订的ANDERSON 慢性疼痛自我效能感量表,从情感领域进行评价。修订后的CPSS 量表共22 个条目,分为3 个维度,即慢性疼痛自我效能感、躯体功能自我效能感和症状应对自我效能感。各条目均采用1~5 分计分,分值越高表明患者自我管理效能感越强。该量表3个维度的内部一致性信度Cronbach′s α 系数为0.836~0.951。

(3)疼痛控制障碍问卷:问卷由WARD 等[10]护理专家制订,用于调查和评估与癌症患者相关的疼痛控制障碍水平。该量表Cronbach′s α 系数为0.83,包含10 个条目,每个条目采用6 点记分法,0表示完全不同意,5 表示完全同意。分值越高,表明疼痛控制障碍程度越大,顾虑越严重。

1.3 统计学方法 采用Epidata3.0 建立数据库,数据双人核查录入,使用SPSS 22.0 统计软件进行数据分析。计数资料用频数、百分比进行统计描述,采用χ2检验进行统计学分析。正态分布的计量资料数据用描述,采用独立样本t检验,非正态分布数据用中位数和四分位数描述,采用Z检验进行统计学分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

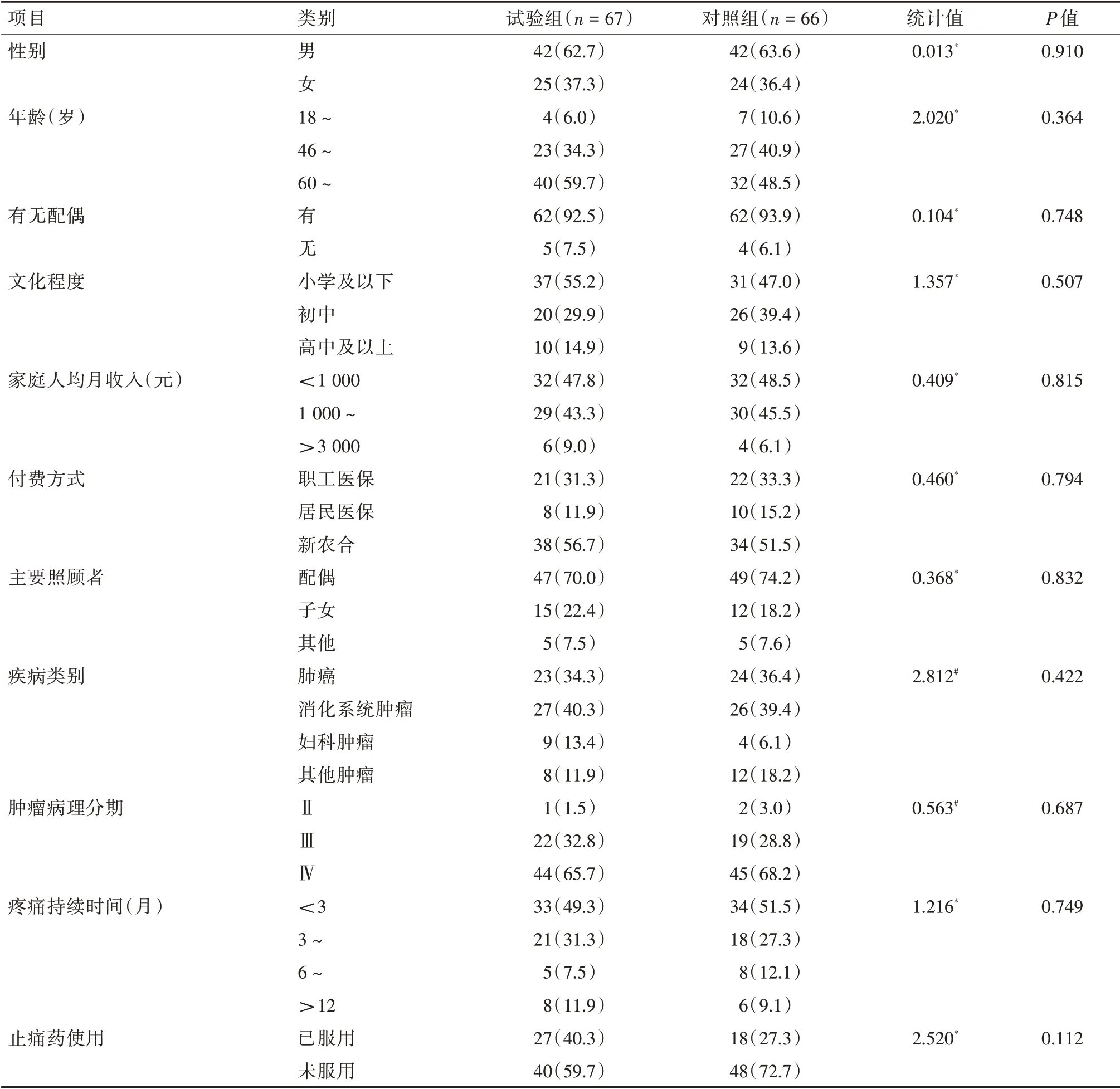

2.1 两组基线资料的比较 两组一般资料的比较差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

2.2 两组患者干预前后评价指标比较

2.2.1 两组患者疼痛程度比较 两组患者经干预后,试验组患者的24 h 疼痛持续时间、最剧烈疼痛程度及平均疼痛程度明显低于对照组(表2),差异有统计学意义(P<0.05)。

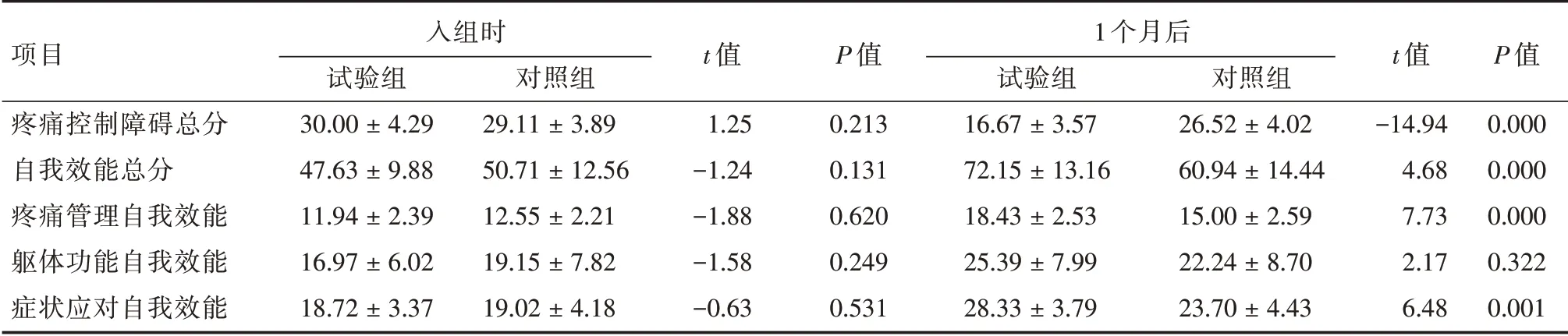

2.2.2 干预前后两组疼痛控制障碍总分及自我效能情况 试验组疼痛控制障碍总分较对照组有明显下降,疼痛管理自我效能、症状应对自我效能及自我效能总分改善优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者的躯体功能自我效能差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

3 讨论

3.1 癌痛结构化教育降低患者疼痛控制障碍水平 以往的癌痛教育多为被动接受方式,缺乏针对性,患者和家属知识掌握程度不高,主动进行疼痛治疗的意愿不强。本研究显示干预后,试验组疼痛顾虑水平较对照组显著下降。主要是因为以患者为中心是结构化教育的首要原则[7]。本研究是在评估患者和家属问题基础上,有针对性制定计划,可满足不同患者和家属的知识需求。并在每次课前通过测评,及时调整教育内容,因此可有效降低患者的疼痛治疗顾虑水平。这也提示我们在给患者进行教育时,需不断评估,针对患者存在问题制定教育方案。

3.2 癌痛结构化教育能提高癌痛患者的自我效能感 自我效能即个体对自己能力的一种确切信念。当癌痛患者自我效能提升时,就会促进患者采用积极方式应对疼痛,提升疼痛管理水平[11]。干预后试验组的自我效能有明显提升,主要是因为干预后,多数患者和家属愿意主动和医护人员沟通疼痛控制的相关问题,寻求适合的多种方式来缓解疼痛,提升了疼痛控制和应对的信念。同时在一对一的教育中,教育者可有针对性地给患者进行心理支持,增强患者应对困难的信心,也可帮助患者提升自我效能水平,这和WINKLEY 等[6]研究结果相似。另外,因患者对疼痛控制知识的需求越来越专业化,不仅可以最大限度地发挥医护人员的主观能动性,还可督促其不断学习,满足患者的知识需求,避免因自身知识储备不足而导致患者疼痛管理水平的下降[12]。

表1 两组患者一般资料Tab.1 Basic characteristics of patients between 2 groups 例(%)

表2 干预前后两组患者疼痛程度比较Tab.2 Comparison of pain degree between the two groups before and after intervention M(P25,P75),分

表3 干预前后两组疼痛控制障碍和自我效能情况的比较Tab.3 Comparison of pain control disorder and self-efficacy between two groups before and after intervention ±s,分

表3 干预前后两组疼痛控制障碍和自我效能情况的比较Tab.3 Comparison of pain control disorder and self-efficacy between two groups before and after intervention ±s,分

项目疼痛控制障碍总分自我效能总分疼痛管理自我效能躯体功能自我效能症状应对自我效能入组时试验组30.00±4.29 47.63±9.88 11.94±2.39 16.97±6.02 18.72±3.37对照组29.11±3.89 50.71±12.56 12.55±2.21 19.15±7.82 19.02±4.18 t 值1.25-1.24-1.88-1.58-0.63 P 值0.213 0.131 0.620 0.249 0.531 1 个月后试验组16.67±3.57 72.15±13.16 18.43±2.53 25.39±7.99 28.33±3.79对照组26.52±4.02 60.94±14.44 15.00±2.59 22.24±8.70 23.70±4.43 t 值-14.94 4.68 7.73 2.17 6.48 P 值0.000 0.000 0.000 0.322 0.001

本研究中患者的躯体功能自我效能感在干预后提升不明显,可能是本研究纳入的老年患者较多;处于癌症晚期的患者身体较为虚弱,误认为应该静养,活动会产生疼痛,故对躯体运动有抵触心理[13];本研究有效随访时间仅有1 个月,故不排除躯体功能自我效能感的改善还未显现的可能。

3.3 癌痛结构化教育能降低癌痛患者的疼痛程度 阿片类镇痛药是治疗中、重度疼痛的重要药物,如能正确使用,多数癌痛可得到有效缓解[14]。本研究干预前多数患者的疼痛程度在中等水平,且没有用过镇痛药物。干预后,患者疼痛治疗顾虑水平的显著降低,促使患者能坚持进行镇痛治疗,从而使其疼痛程度得到有效控制,疼痛时间也显著缩短。医护人员在癌痛管理中承担着重要的角色[15],既是实施者又是教育者,本研究中医护之间密切配合,有效改善了癌痛患者疼痛管理水平,也印证了2016 版NCCN 成人癌痛指南[8]提出的多学科合作才是疼痛控制的最佳团队。

综上所述,对癌痛患者实施结构化教育干预,能帮助患者获得癌痛相关知识及技能,提升其自我效能水平,降低了疼痛程度,进而提高患者疼痛管理水平。由于受研究经费、时间的限制,本研究仅采用指导手册和面对面教育,且随访时间只有1个月。若采用多形式的结构化教育,并延长随访时间和次数,可观察到结构化教育在癌痛管理中的中长期干预效果,以及它们之间的相关性。