手湿疹中外诊疗指南概述

余艺昕 杨斌南方医科大学第一临床医学院皮肤科,广州 50000;南方医科大学皮肤病医院皮肤科 50000

手湿疹(hand eczema)或称手部皮炎,是一类发生在手部的皮炎湿疹类疾病,其病因复杂多样,病程长,易复发,浙江丽水市社区人群调查显示,患病率约为7.5%[1],国外患病率为6.5%~17.5%[2]。目前国内尚无针对本病的诊疗标准。国外近年来针对手湿疹发布的权威指南主要有2010年加拿大皮肤科协会指南[3](简称加拿大指南)、2011年丹麦接触性皮炎工作组指南[4](简称丹麦指南)以及2015年欧洲接触性皮炎学会指南[5](简称欧洲指南)。我们对上述指南的诊断和治疗部分进行概述和分析,为临床手湿疹诊治提供参考。

一、病因

手湿疹病因复杂,通常由多种内外因素共同引起。外源性致病因素主要有接触过敏物质,如蛋白质、重金属;接触刺激物,如酸碱、化学制品;长期反复暴露于低刺激性物质,如长期湿水作业,反复接触洗涤剂、有机溶剂等[4,6];机械损伤,如擦伤,搔抓也是常见致病原因[7]。内源性因素主要有特应性体质、精神状态、激素水平及微量元素变化等[8-9]。一般认为,外界刺激是导致手湿疹发病的主要诱因,而内部因素主要影响疾病进程及预后。在手湿疹的发生发展过程中,内外因素共同作用、相互影响,造成手湿疹的复杂性和难治性。

二、疾病分型

目前国外主要根据患者病史、皮损形态以及病因等对手湿疹进行分类,但尚无统一标准,而国内对手湿疹的研究则较为缺乏,仅根据临床特征进行分类。

(一)国内分型:

我国对手湿疹未提出系统的分类标准,仅根据临床特征对一些特殊类型进行了命名。常见的类型有以复发性水疱或干燥皲裂、角质增生为主要表现的慢性复发性水疱/角质增生性手湿疹,仅发生在指尖的指尖湿疹,与汗腺功能有关的汗疱疹样湿疹,表现为局限性表皮白色脱屑的复发性灶状掌部脱屑症,经常接触动物生肉及内脏引起的脂肪湿疹(又称“屠夫皮炎”或“Gut湿疹”)以及盘状湿疹、家庭主妇型皮炎、围裙样湿疹等[8,10]。此外,国内也有学者在参考国外文献的基础上采用刺激性手湿疹、过敏性手湿疹、手湿疹伴特应性皮炎、钱币状手湿疹以及汗疱疹的分型,并将不符合上述分型的手湿疹定义为未定类手湿疹[11]。

(二)国外分型:

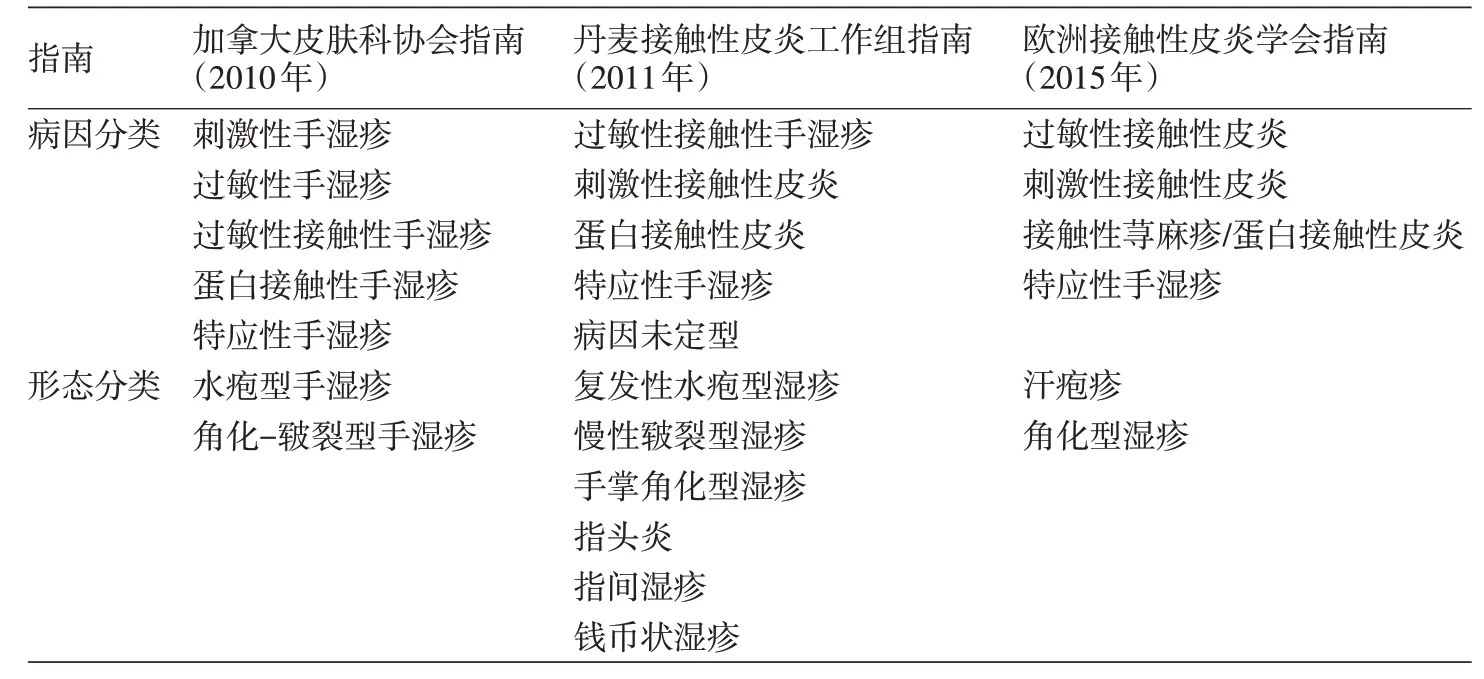

详见表1。可以看出,尽管各指南在细节上不尽相同,但对手湿疹的病因和形态都有着较为统一的意见。病因分型可概括为接触刺激物导致的刺激性皮炎、接触过敏物质导致的过敏性皮炎以及特应性体质基础上发生的手部皮炎三大类;公认的形态学分类则有角化型(以干燥、皲裂、脱皮为主要表现,极少出现水疱)和水疱型(以经常复发的水疱性湿疹为主要表现)两类。在上述分类基础上,丹麦指南还提出了指头炎、指尖湿疹以及钱币状湿疹3种形态学分类,同时指出约20%的病例不存在接触性过敏、刺激性暴露史或AD病史,属病因未定型手湿疹,对于这种类型通常采用形态学诊断。此外,3项指南均强调,手湿疹病因复杂、形态多样,且临床表现可随病程进展发生显著改变,因此对同一患者可采用多个诊断以便对病情做出完整描述。

三、诊断及鉴别诊断

诊断主要根据病史、皮损形态、病程,必要时结合实验室检查或组织病理检查。实验室检查主要用于鉴别诊断及筛查可能的病因。

(一)病史采集:

详细的病史对诊断至关重要,其内容应包括:病程为急性、慢性(病程超过3个月或1年内复发2次及以上[5])还是间歇性(需记录发作周期[3]);本次起病时间及其与可能的暴露(包括在家以及工作场所中)之间的关系;有无使症状加重或减轻的因素、治疗情况;有无过敏史等。应详细询问患者每天洗手次数以及使用手套的情况[5]。

(二)体检:

应当对全身皮肤进行检查,并对皮损的部位、形态、严重程度进行描述。记录皮损发生的变化。应注意检查双足,以便与真菌感染相鉴别。此外,国外指南共同认为,手湿疹的皮损形态和病因之间不存在特定关系,因此不能仅凭形态特征对手湿疹提出病因诊断[4,12-13]。

(三)严重度评分:

对手湿疹进行严重程度评分是诊断的重要环节。目前国内尚无针对手湿疹的评分系统,而国外约有45种不同的评价标准[14],较为经典的有皮肤病生活质量指数(DLQI)评分[15],其他经过临床验证的主要有手湿疹严重指数(HECSI)评分[12,16]、Manuscore评分以及Osnabrück(OHSI)评分[17],其中以DLQI评分及HECSI评分最为常用。DLQI评分以问卷的形式向患者提出10个问题,每题按影响程度分为4个等级,即无影响(0分)、有一点(1分)、较明显(2分)、非常明显(3分),将各项分数相加得总分,并将结果分为5级,即无影响(0~1分)、轻度影响(2~5分)、中度影响(6~10分)、重度影响(11~20分)以及极重度影响(21~30分)。HECSI评分则较为复杂,需由专业人员从皮损范围和严重程度两方面对患者症状进行评分,之后再通过公式计算总分(0~360分),分数越高则症状越严重。相较而言,DLQI评分能较为直接地反映疾病对患者生活造成的影响,但结果受患者主观感受影响较大;HECSI评价标准更加客观,但对评分者(接诊医生)的专业素养要求较高。

(四)实验室检查:

1.斑贴试验:国外指南共同认为斑贴试验对以Ⅳ型超敏反应为主的过敏性接触性皮炎具有重要的诊断意义,应当对所有慢性手湿疹进行斑贴试验,尤其是职业相关手湿疹以及顽固性、难治性手湿疹。按照丹麦指南的建议,应首先选择欧洲基础筛查系列(European baseline series)进行斑贴试验,对于其他过敏原,只要与发病存在可疑相关性,都应进行检查,包括患者日常接触的护肤品、外用药以及手套等,但严禁采用强刺激性、腐蚀性或是致敏性的物质进行测试。斑贴试验结果应在第3~4天及第7天进行评估,如果只评估1次,会遗漏将近20%的阳性结果[4]。应当在患者病历中记录使用了何种检测体系,因不同体系所使用的变应原成分及其生物活性可能存在差别[4]。欧洲指南还建议斑贴试验结果应由专业人员按照国际接触性皮炎研究组评分表进行评估。由于存在假阴性的可能,斑贴试验阴性不能作为排除过敏的标准。

表1 手湿疹国外指南分型

2.点刺试验:多用于Ⅰ型超敏反应为主的接触性荨麻疹或蛋白接触性皮炎的诊断,出现直径>3 mm的水肿性丘疹视为阳性结果。通常针对食物或乳胶等天然变应原进行检测,为明确患者有无特应性体质,可对吸入变应原进行检测。试验应设阴性对照和阳性对照[4]。欧洲指南强调,测试必须由具有专业资质的人员进行,如果患者有更为广泛的过敏症状,应警惕发生哮喘的可能性,并在测试前准备肾上腺素以防过敏性休克的发生。

3.IgE测定:主要用于明确特应性体质,特异性IgE测定对于蛋白接触性皮炎/接触性荨麻疹有一定诊断意义[4-5]。

4.微生物检查:必要时可进行细菌、真菌培养及细菌革兰染色涂片检查排除相关感染。皮肤刮片镜检用于排除疥疮。直接免疫荧光染色、病毒培养或PCR法可用于排除单纯疱疹病毒感染[3]。

5.组织活检:加拿大指南认为对于任何诊断不明确的皮肤疾病都可进行病理活检。欧洲指南认为皮肤活检可为鉴别诊断提供参考,但由于许多疾病的组织学表现都与慢性皮炎相似,例如银屑病、毛发糠疹以及扁平苔藓等,因此皮肤活检并不能用于确诊病因,尤其不能用于过敏性皮炎和刺激性皮炎的鉴别。免疫染色通常没有意义。

(五)鉴别诊断:

手湿疹需与银屑病、手癣等疾病相鉴别。银屑病皮损常呈境界清楚的红色斑块,上覆银白色鳞屑,可伴关节及指甲损害,病理活检可确诊。手癣常单侧起病逐渐累及双手,可通过真菌镜检或培养确诊。加拿大指南还提出,手湿疹需与多形红斑、扁平苔藓、掌跖角化病、手部单纯疱疹等鉴别。

四、治疗

手湿疹的治疗应结合病因、病程、严重程度等多方面因素,综合制定高度个体化的治疗方案。急性期患者应及时接受治疗以免转为慢性。药物治疗以局部外用药为主,可辅以物理治疗,必要时加用系统药物。

(一)基础治疗:

去除病因、保护皮肤屏障对于手湿疹的治疗至关重要,应避免任何可疑病因及加重因素,教育患者合理使用手套和润肤剂以加强对皮肤的保护。国外指南强调应对所有患者常规使用润肤剂作为治疗基础,且应在停药后坚持润肤才能达到理想的恢复效果。润肤剂的成分应当尽可能简单,不要含有芳香剂或防腐剂[4]。职业相关接触性皮炎患者应在工作结束后立即使用润肤剂,以促进皮肤屏障修复[5]。值得强调的是,在治疗过程中,绝不能认为只要消除了病因,手湿疹就会逐渐痊愈[6]。去除病因后,皮肤屏障的损伤依然存在,因此还需长期坚持治疗,加强修复才能取得良好的效果。

(二)局部用药:

1.糖皮质激素(简称激素):局部外用激素仍然是手湿疹的一线用药,应根据皮损的性质和发生部位选择合适强度的激素,且激素使用时间应尽可能短。一般认为强效激素连续使用时间不应超过2周[3,18],丹麦指南提出可在外用强效激素1个月之后停药或是改为每周2~3次维持治疗。我国湿疹治疗指南建议对轻度湿疹选择弱效激素,中度湿疹选择中效激素,重度肥厚性皮损选择强效激素,对于慢性湿疹还可配合保湿剂及角质松解剂(如尿素软膏和水杨酸软膏)[18]。国外指南指出,对于慢性手湿疹可局部外用强效激素4~8周或超强效激素2周,若症状减轻则使用维持剂量按需治疗。若症状未减轻,宜改用更强效的激素继续应用4~8周[3],并可考虑使用激素封包治疗、光疗或是其他药物。

在局部应用激素治疗的过程中,若效果不理想甚至有加重倾向,应警惕激素过敏的发生[3,5],国外报道此类情况发生率为0.1%至5%[19]。对怀疑有激素过敏的患者可行斑贴试验[20]。若患者仅对Ⅰ类(指C16未发生甲基取代及多数不含卤素的激素,如布地奈德、氢化可的松等)激素过敏,可更换Ⅱ类(指含有C16/C17顺式缩酮二醇结构及卤素的激素,如醋酸曲安奈德、氟轻松等,不含卤素的地奈德以及哈西奈德因药效较强,也归为此类)或Ⅲ类(指C16发生甲基取代及含有卤素的激素,如倍他米松、丙酸氯倍他索等,不含卤素的甲泼尼龙、可的伐唑因药效较强也归于此类)激素进行治疗,若患者对所有激素均过敏,则考虑改用钙调神经磷酸酶抑制剂[19]。

2.钙调神经磷酸酶抑制剂:属手湿疹的非传统用药,近年来在临床中取得了良好疗效,且无激素的不良反应,可作为外用激素的替代治疗,尤其适用于激素治疗无效的特应性体质手湿疹患者[5]。国外指南提出当轻中度手湿疹需接受长期治疗时,可将他克莫司/吡美莫司作为外用激素的补充。对于重度手湿疹,可在系统用药的基础上加用此类药物[4]。关于局部免疫抑制剂的安全性,有研究显示,长期外用此类药物并未增加恶性肿瘤的风险[21]。

3.其他外用药物:手湿疹合并感染时,可选用抗菌药外用制剂或激素和抗菌药物的复方制剂进行抗感染治疗。急性手湿疹有大量渗出时可用3%硼酸溶液或0.1%依沙吖啶溶液冷湿敷,有糜烂而渗出不多时可用氧化锌油。其他外用药如焦油制剂、止痒剂、外用非甾体抗炎药等可视具体情况使用[18]。高锰酸钾溶液可用于重型水疱型手湿疹,而1%~10%硝酸银溶液可用于皲裂性湿疹[4]。

(三)光疗:

紫外线疗法如长波紫外线1(UVA1)(340~400 nm)、UVA/中波紫外线(UVB)以及窄谱UVB(310~315 nm)对激素治疗无效的中度、重度慢性手湿疹以及治疗后复发的慢性手湿疹有较好的疗效,可作为常规治疗的补充。窄谱UVB穿透性较强,尤其适合手掌部湿疹的治疗。补骨脂素联合UVA治疗可增加皮肤对UVA的吸收且对手湿疹有一定疗效,但长期应用可能会增加皮肤恶变的风险[3]。

(四)系统用药:

1.激素:仅用于急性手湿疹或慢性手湿疹急性发作的短期治疗。加拿大指南[3]建议对急性手湿疹给予泼尼松1 mg·kg-1·d-1口服,2~3周内逐渐减量,或选择曲安奈德40~60 mg单次肌内注射。长期应用激素可引起骨质疏松、高血压、免疫抑制等,因此治疗通常不应超过3周[5],丹麦指南提出对重度手湿疹可治疗4周左右。

2.维A酸类药物:国外指南认为阿利维A酸可用于外用强效激素效果不佳的重度慢性手湿疹患者,用药期间应监测患者血脂水平以及甲状腺功能,育龄期女性还应在用药期间以及用药前后1个月内严格避孕[3,5]。

3.环孢素:用于其他治疗方案均无效的重度慢性手湿疹患者,用药期间应定期体检,连续用药8周无效时应停药[5]。

4.硫唑嘌呤:硫唑嘌呤并非手湿疹传统用药,但在治疗植物过敏性接触性皮炎、特应性皮炎以及汗疱疹方面有一定疗效。用药前检测血液中硫嘌呤甲基转移酶水平有助于确定合适的治疗剂量[3,5]。

5.甲氨蝶呤:低剂量甲氨蝶呤联合少量系统用激素可改善或消除手湿疹[5]。治疗期间应规律体检并严格避孕。

6.抗组胺药:可改善瘙痒和红肿症状,但对手湿疹整体病情没有改变,其确切疗效有待进一步验证[22],可酌情使用。

总之,病史采集对手湿疹的诊断十分重要,对诊断最有价值的检查是斑贴试验,其次是点刺试验,其他检查如血清IgE检测、细菌涂片等多用于排除诊断。手湿疹的治疗较为困难且容易复发,教育患者形成良好的护肤意识是取得理想效果的关键。治疗以外用激素为主,外用钙调神经磷酸酶抑制剂以及光疗也有不错的疗效。

利益冲突本文不涉及利益冲突