中国生态保护补偿机制研究进展

吴 乐,孔德帅,靳乐山,*

1 中国农业大学人文与发展学院, 北京 100193 2 中国生态补偿政策研究中心, 北京 100193

随着我国生态文明建设的进程不断加快,生态保护补偿机制的作用也日益凸显。党的十八大报告、十九大报告、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》以及《生态文明体制改革总体方案》等一系列重要文件,都明确将建立完善生态保护补偿机制作为促进我国生态文明建设的重要保障措施。2016年5月3日,国务院办公厅正式印发《关于健全生态保护补偿机制的意见》(下称《意见》),指出生态保护补偿机制对于促进生态保护者和受益者良性互动,调动全社会保护生态环境的积极性具有重要作用[1]。《意见》的出台为我国进一步健全生态保护补偿机制、加快推进生态文明建设提出了明确的指导意见。同年12月,财政部联合环境保护部、国家发改委和水利部出台了《关于加快建立流域上下游横向生态补偿机制的指导意见》。2017年9月,财政部制定了《2017年中央对地方重点生态功能区转移支付办法》。目前,已基本形成以国务院《关于健全生态保护补偿机制的意见》为纲,《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》和《关于加快建立流域上下游横向生态补偿机制的指导意见》为目的横纵结合的制度体系。生态保护补偿顶层设计的总体框架基本形成,这对于推进转型升级、绿色发展,加快生态文明建设具有十分重要的意义。

根据已有文献中针对生态保护补偿的概念定义[2-9]以及国务院《意见》中界定的生态保护补偿机制的基本原则,本研究中的生态保护补偿是指在综合考虑生态保护成本、发展机会成本和生态服务价值的基础上,采取财政转移支付或市场交易等方式,由生态保护受益者通过向生态保护者以支付金钱、物质或提供其他非物质利益等方式,弥补其成本支出以及其他相关损失的行为。国际上的生态环境服务付费(Payments for environmental services,PES)与国内的生态保护补偿概念相近,综合国外研究学者的定义,PES可以认为是一种生态系统服务使用者和生态系统服务提供者之间的自愿交易,基于双方协定的自然资源管理规定产生相应的生态系统服务,对其所进行的有条件付费[10-13]。国外学者对于PES的实践应用进行了诸多研究: Pagiola(2005)提出了评估PES实践案例效率的分析框架[14];Engel(2008)系统分析了PES机制从理论到实践中的关键问题[15];Ribaudo(2010)针对PES在农业领域的实践情况,分析了向市场主导的补偿机制拓展的可能性[16];还有一些学者则研究了PES与农村减贫的相关问题[17-21]。国内学者对于生态保护补偿的实践进展研究大都以具体的生态系统为对象,何勇(2009)综述了森林生态保护补偿的实践进展,并对补偿的概念、标准和方式进行了探讨[22];温锐(2012)[23]、马爱慧(2011)[24]、胡振通(2016)[25]、孔德帅(2017)[26]则分别梳理了流域、耕地、草原和国家重点生态功能区等生态保护补偿领域的实践情况。王娟娟(2015)通过对典型案例的分析总结了地方层面生态保护补偿中的实践经验[27]。综合来看,已有文献对我国生态保护补偿机制的进展研究多是在国务院《意见》出台之前进行,而在我国生态保护补偿的总体制度框架形成之后,尚未有研究基于该框架系统全面的梳理全国各地的生态保护补偿实践进展情况。基于此,本研究在国务院新出台《意见》中确定的框架上,尝试对全国范围内生态保护补偿机制的实践情况进行综合分析,这对于全面了解我国生态保护补偿的实践状况,总结成功经验并识别其制约因素,从而进一步建立健全生态保护补偿机制具有重要意义。

1 生态保护补偿实践案例状况

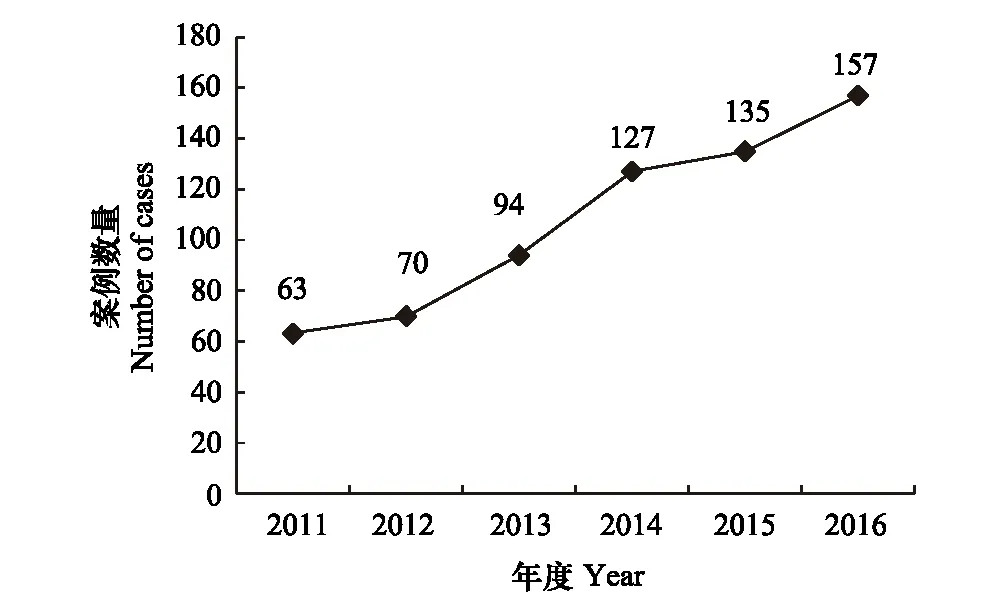

图1 2011—2016年中国生态保护补偿实践案例数量 Fig.1 Number of cases of ecological protection compensation in China from 2011 to 2016

通过对相关文献资料和新闻报道进行统计,2011年时全国生态保护补偿相关案例仅有63个,而到2016年正在实施的生态保护补偿案例已经多达157个(图1)。其中,以十八大召开的2012年为节点,全国生态保护补偿案例的增长速度明显进一步加快。在2016年正在实施的主要生态保护补偿案例中,全国范围内实施(或全国多个省份同时实施)的案例21个,全省范围内实施(或省内多个地市同时实施)的案例73个,市级范围及各区县范围内实施的案例63个,数据来源于中国生态补偿政策研究中心统计数据库中的案例。

全国层面的项目中,包括天然林保护工程、退耕还林工程、森林生态效益补偿等项目由来已久,并在原有基础上进行了适当调整;与此同时,中央财政根据我国生态文明建设的要求设立了许多大型的生态保护补偿项目。例如,在始于2008年的重点生态功能区转移支付的基础上,2011年中央财政正式在均衡性转移支付项下设立国家重点生态功能区转移支付;同年,在“生态优先”的牧区发展战略指导下,国家开始在全国各大草原牧区及半牧区实施“草原生态保护补助奖励”机制,2016年国家在13省(区)继续推动实施新一轮草原补助奖励项目;2014年,为支持湿地保护与恢复,中央财政安排湿地生态保护补偿资金支持湿地保护与恢复,启动退耕还湿、湿地生态效益补偿试点和湿地保护奖励等工作;从2013年起,国家启动土地沙化封禁保护区的试点,对部分连片沙化土地实施封禁保护;自2010年开始,国家通过中央分成海域使用金开展海洋保护区和生态脆弱区的整治修复;2016年,为实现耕地休养生息,促进农业可持续发展,国家在内蒙古、河北、黑龙江等省份推动开展土地轮作休耕试点工作。表1为我国现有国家层面的生态保护补偿项目。

表1 我国现有国家层面的生态保护补偿项目

省级层面的生态保护补偿案例包括不同省份之间的横向生态保护补偿机制,以及覆盖某省或该省多个地市的生态保护补偿机制。皖浙两省于2011年正式实施的新安江跨省流域生态保护补偿机制,是前者的典型代表。随着该项目的实践成功,“新安江模式”也逐渐被广泛借鉴,例如广西、广东两省建立的九洲江流域跨界水环境保护合作机制等。江苏省水环境区域补偿机制、福建省重点流域生态保护补偿机制则是针对省内主要流域展开的省级层面实践。贵州省赤水河流域水污染防治生态保护补偿、湖南省湘江流域生态保护补偿以及黑龙江省穆棱河和呼兰河流域跨行政区界水环境生态保护补偿等则是以省内主要流域为实施范围的、覆盖多个地市的省级生态保护补偿案例。

在省级层面之下,各地市、区县乃至乡镇也越发重视生态保护补偿的重要性,并因地制宜的展开了诸多实践。其中,江苏省苏州市将多年来生态保护补偿工作的实践和经验,上升为地方性法规,出台《苏州市生态保护补偿条例》,为苏州市生态保护补偿机制的规范运作提供了法律依据,同时也成为我国生态保护补偿立法中的重要里程碑。除此之外,江苏省扬州市、无锡市、广东省中山市、山东省青岛市等近年来也都尝试建立了覆盖全市的生态保护补偿机制。2015年山东省潍坊市建立了弥河流域上下游协议生态保护补偿机制,以临朐、青州、寿光边界断面水质为准,实行上下游双向补偿。与之相类似的市县级层面的实践还包括云南省大理市与洱源县洱海保护治理生态保护补偿协议、广东省清远市主体功能区生态保护补偿机制等。

2 生态保护补偿资金投入状况

伴随着我国生态保护补偿案例实践的快速发展,全国每年的生态保护补偿资金投入也明显增加。如图2所示,据不完全统计,我国每年用于生态保护补偿的各类资金投入,从2011年的1056亿元快速增加至2016年的1776亿元,平均每年增加144亿元。

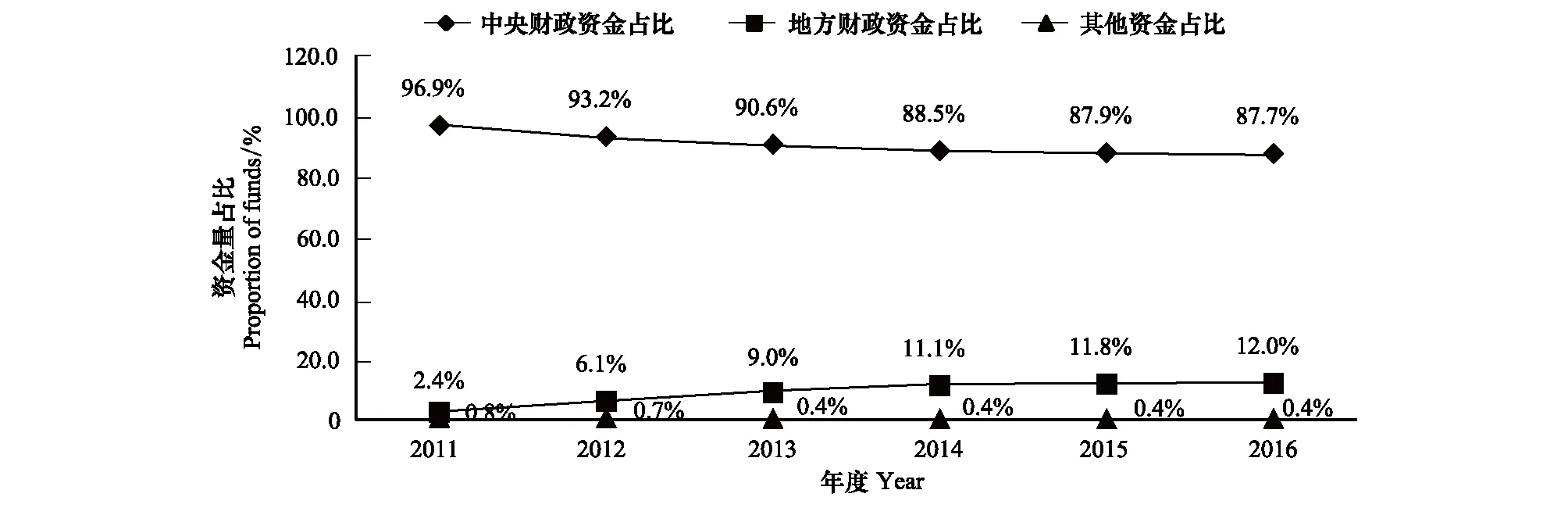

如图3所示,从2011—2016年中央财政资金与地方财政资金在全国生态保护补偿资金总额中所占比例来看,中央财政资金一直是生态保护补偿资金的主要来源,并且可以预期在短期内仍将是补偿资金的主体部分。包括重点生态功能区转移支付、新一轮退耕还林、森林生态效益补偿、天然林保护二期工程以及新一轮草原生态保护补助奖励机制等多个“百亿级”的国家大型生态保护工程2016年投入约1500亿元。

图3 2011—2016年各类生态保护补偿资金所占比例Fig.3 Proportions of various ecological protection compensation funds from 2011 to 2016

与之相比,地方财政资金占全部补偿资金的比例一直比较小。但是从2011年开始,地方财政资金所占比例有了一定幅度的增长,由2011年的2.4%逐渐增加到2016年的12%;相应的中央财政资金所占比例逐渐下降,由2011年的96.9%降低至2016年的87.7%,这也在一定程度上反映出各级地方政府对于生态保护补偿的重视程度正不断提升。各级地方政府的资金投入主要分为两类:第一类是结合中央生态保护补偿政策进行的资金配套,例如结合森林生态效益补偿和草原生态保护补助奖励机制,通过地方财政配套适当投入补偿资金,提高补偿标准;第二类是结合当地生态文明建设的实际情况投入资金,另行推出生态保护补偿政策和建立省市县级的生态保护补偿机制。2016年,各级地方政府投入的生态保护补偿资金已经达到每年213亿左右。

除了各级政府的财政投入,生态保护的其他利益相关方也逐渐参与到生态保护补偿机制中。例如贵州省茅台酒厂计划从2014年起连续10年累计捐赠5亿元人民币,用于赤水河流域生态环境保护;潼南航电枢纽工程水生生态保护补偿以及台州市海洋生态保护补偿案例中,分别由潼南航电枢纽项目和台州市用海企业出资进行实物补偿。但是,来自社会各方的资金投入占生态保护补偿资金总量的比重仍然较小,伴随着从中央到地方各级政府的生态保护补偿资金投入增加,来自社会各方的资金量却没有明显变化,近年来从未达到我国生态保护补偿资金总额的1%。

3 生态保护补偿实践案例分布状况

3.1 不同领域的生态保护补偿实践进展

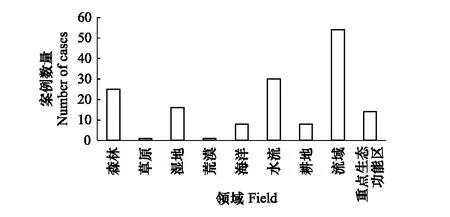

图4 2016年全国生态保护补偿不同领域案例数量 Fig.4 Number of cases of ecological protection compensation in different fields in China in 2016

在生态保护补偿的国家框架中,生态保护补偿的领域主要包括森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水流、耕地、流域、重点生态功能区。如图4所示,根据2016年生态保护补偿实践案例的统计结果,流域生态保护补偿作为较早进行探索的生态保护补偿形式,仍然是目前全国各地进行生态保护补偿机制探索的主要领域。在流域生态保护补偿中“双向补偿”的机制被广泛运用,例如安徽省大别山区水环境生态保护补偿机制、江苏省水环境区域补偿、贵州省赤水河流域生态保护补偿等。水流生态保护补偿方面,从较早的北京市官厅密云水源地补偿、福建九龙江、闽江水源地生态保护补偿,到南水北调中线水源地生态保护补偿,近年来对于水流生态保护补偿的实践探索也明显增加。

在湿地生态保护补偿方面,我国2014年中央财政支持启动了退耕还湿和湿地生态效益补偿试点,开启了我国湿地生态保护补偿的新篇章。与此同时,各地也展开了关于湿地生态保护补偿的诸多实践,例如湖北省武汉市从2014年起,由市、区两级财政每年出资1000万元,用于对全市5个湿地自然保护区的28223公顷湿地进行生态补偿,并出台了《武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法》[28]。湿地生态保护补偿类似的实践案例还包括西藏自治区重要湿地生态效益补偿、四川省理塘县省级湿地补偿试点等。

森林生态保护补偿领域包括国家层面上的天然林保护工程、京津风沙源治工程以及森林生态效益补偿等。其中森林生态效益补偿标准经过多次调整大幅度提高,部分省份在中央森林生态效益补偿的标准基础上,通过省级财政或市县级财政配套,进一步提高了国家级生态公益林的补偿标准。与此同时,全国已经有29个省(直辖市、自治区)建立了地方森林生态效益补偿制度,扩大了森林生态效益补偿政策的覆盖范围,对集体和个人所有的地方公益林出台了不同标准的补偿政策。

国家重点生态功能区转移支付最早始于2008年,到2016年时享受转移支付的县市已达676个。省级层面上,江苏省和云南省参照中央政府的做法,率先建立了覆盖全省的重点生态功能区转移支付制度。海南省的做法则不同,在2015年建立了“海南省非国家重点生态功能区转移支付市县生态转移支付”制度,将省内未被纳入国家重点生态功能区的区县纳入转移支付范围,但是其目的同样是促进这些区县的生态文明建设。

在耕地生态保护补偿领域,2016年国家在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北等9省(区)启动大规模的轮作休耕试点,中央财政安排资金投入14.36亿元,总共涵盖41.1万hm2基本农田[29]。浙江省在耕地生态保护补偿领域也进行了大量实践,2009年该省在国家级基本农田保护示范区和省示范区内的一个乡镇和一个村开展耕地生态保护补偿试点。到2014年,省级试点扩大到17个县,累计拨付耕地生态保护补偿资金2.01亿元,其中补助给村集体经济组织资金1.46亿元,涉及乡镇240个、行政村3967个、耕地面积34.5万 hm2,其中宁波市还建立了粮食功能区生态保护补偿机制。试点以加强耕地保护为目标,保障粮食安全为导向,探索耕地保护新机制[30]。另外,新归入耕地生态保护补偿领域的退耕还林项目进展也十分显著。截至2015年底,第一轮退耕还林中央已累计投入4056.6亿元,完成退耕地造林926.7万hm2,配套荒山荒地造林和封山育林2060万 hm2,涉及3200万农户、1.24亿农民[31]。2014年,国家启动新一轮退耕还林还草工程,目前已累计投资391.1亿元,在21个省(区、市)安排退耕还林257.9万hm2[32]。相对其他领域而言,由于草原生态系统的特殊性,草原生态保护补偿主要由中央政策构成,实施多年的“退牧还草”政策在2011年进行了较大幅度调整,使之与草原生态保护补助奖励机制相适应。在海洋生态保护补偿领域,中央财政自2010年开始利用中央分成海域使用金开展海洋保护区和生态脆弱区的整治修复。江苏省连云港市域2015年开启了徐圩港区前期工程海洋生态保护补偿项目,计划在2015—2019年内,在连云港海域及其沿岸地区开展海洋生态修复、资源环境调查、环境整治、巡航执法、海洋环境监测和教育培训等,提高工程影响海域海洋环境,修复海洋生态,美化港口工程周边环境,共涉及徐圩港区前期已获得批复的20宗用海项目,签约生态保护补偿金额达到1.5532亿。山东省日照市、浙江省台州市则建立了由用海企业出资的海洋生态保护补偿机制。在荒漠领域的生态保护补偿中,从2013年起,国家启动土地沙化封禁保护区的试点,对部分连片沙化土地实施封禁保护,实施范围包括内蒙古、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆7省区的30个县,到2014年共安排补贴资金6亿元[31]。

图5 2016年全国生态保护补偿不同领域资金投入状况 Fig.5 Input conditions of ecological protection compensation funds in different fields in China in 2016

如图5所示,从2016年各领域生态保护补偿案例实践的资金投入来看,由国家转移支付主导的森林生态保护补偿、重点生态功能区转移支付以及草原生态保护补偿领域的资金投入是目前我国生态保护补偿投资的主体部分。其中森林生态保护补偿领域中央财政投入资金约为355亿元,同时其也是省市级财政资金配套最多的生态保护补偿领域,2016年约为63亿元。2016年,国家重点生态功能区转移支付与草原生态保护补助奖励资金投入大约570亿元和187亿元。另外,由于国务院出台的《意见》中将退耕还林项目划归到耕地生态保护补偿中,2016年中央政府对退耕还林项目的资金投入约为400亿元,所以耕地生态保护补偿领域的资金投入量相对也比较大,总计约合421亿元。

除了上述四个由中央财政资金占主体部分的领域外,流域生态保护补偿仍然是目前各地方展开生态保护补偿实践投入资金量最大的领域,并且资金投入总量快速增加。2011年时全国流域生态保护补偿实践案例涉及的资金总量约为56亿元,根据2016年的不完全估算,流域生态保护补偿实践案例涉及的资金总量已经达到153亿元。在其他领域中,由于湿地生态保护补偿有较多的中央财政资金投入,因此资金总量上明显大于荒漠、海洋和水流生态保护补偿领域。

3.2 不同区域的生态保护补偿实践进展

2016年正在实施的生态保护补偿案例中,实施范围跨区域的国家层面项目有21个,剩余的案例中有79个位于东部地区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南),27个位于中部地区(黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南),30个位于西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。

东部沿海省份中,江苏省在全省范围内实施了生态保护补偿转移支付,并建立了覆盖全省的水环境区域生态保护补偿制度;在地方层面上,南京市、苏州市、无锡市、镇江市、扬州市纷纷建立起了市级生态保护补偿机制,连云港市、南通市制定了市级水环境区域生态保护补偿制度;此外,江苏省的苏州市在地方生态保护补偿立法上更是走在全国的前列。福建省在十年前便开始对九龙江、晋江流域及水源地展开生态保护补偿实践,并于2015年正式建立起了覆盖全省重点流域的生态保护补偿机制。广东省在森林生态保护补偿方面投入了大量资金,实现了生态公益林面积与补偿标准的“双提高”,并且在流域生态保护补偿领域开展了多个生态保护补偿实践案例。浙江省在水流、农业以及海洋生态保护补偿领域进行了诸多探索,并大幅提高了省级以上生态公益林补偿标准。海南省建立了中部山区生态保护补偿机制以及非国家重点生态功能区转移支付市县生态转移支付机制,丰富完善了重点生态功能区生态保护补偿机制。

在中部省份中,生态保护补偿案例主要集中于流域生态保护补偿领域。其中,安徽省在流域生态保护补偿中与下游的浙江省展开了跨省流域生态保护补偿机制探索,同时将成功经验引入省内大别山区水环境生态保护补偿中,并在巢湖水环境治理中进行了诸多实践。另外,湖北省湿地自然保护区、湖南省湘江流域、陕西省渭河流域、江西省 “五河”和东江源的生态保护补偿实践也取得了良好效果。

在西部省份中,贵州省是对于生态文明建设重视程度较高的省份之一,其建立了包括赤水河、清水江以及贵阳市“两湖一库”饮用水源地的生态保护补偿机制。西藏自治区与四川省类似,生态保护补偿实践主要集中于流域和湿地领域。其中西藏自治区先后建立了水资源保障生态保护补偿和重要湿地生态效益补偿机制,四川省则分别在涪江流域和理塘县展开了流域生态保护补偿和省级湿地生态保护补偿试点。云南省建立了覆盖全省16个州市的生态功能区转移支付机制,并在洱海、滇池展开了流域生态保护补偿实践。

4 讨论与结论

通过对我国生态保护补偿实践案例的分析可以发现,近年来我国生态保护补偿的实践进程快速推进,尤其是十八大之后,随着我国生态文明建设加快,不论是中央层面还是各级地方政府层面都展现出对生态保护补偿机制建设的高度重视,将其作为推动生态文明建设、落实生态文明体制改革的重要抓手,全国各地的生态保护补偿实践案例以及资金投入快速增加。从生态保护补偿的资金来源上看,政府资金投入占绝对主导地位,政府所主导的生态保护补偿在各方面都有比较快速的发展,如流域生态保护补偿中补偿范围从省内区域拓展到跨省区域,从2个省参与补偿扩大到多个省共同参与补偿,并已形成较为成熟的补偿机制,这也与国际上生态环境服务付费的相关实践所一致。在政府的资金投入中,中央财政投入仍然占主体部分,但随着各级地方政府对生态保护补偿的重视程度提升,地方政府配套资金占全国生态保护补偿资金的比例稳步提高。从生态保护补偿案例在各个领域的分布来看,流域生态保护补偿作为我国生态保护补偿探索较早的领域,其实践进程推进较快。荒漠生态保护补偿、海洋生态保护补偿以及水流生态保护补偿已经在全国部分地区出现,并取得了良好的实践效果,但尚未像流域生态保护补偿一样被广泛推广。而重点生态功能区、森林、草原、耕地、湿地生态保护补偿领域由于生态系统的特点以及补偿模式的适用性,目前主要由中央政府的纵向补偿为主,同时各地方政府积极参与试点或出台了相关配套政策。从生态保护补偿案例的全国区域分布来看,东部地区的生态保护补偿实践案例明显比中西部多,且涉及的领域更加丰富。结合上述分析,我国生态保护补偿案例进展中仍存在以下问题亟需改进:

首先,生态保护补偿资金的来源渠道单一,市场化生态保护补偿机制发展尚处于初级阶段。目前我国生态保护补偿资金仍以中央至地方各级政府的财政投入为主,并未形成社会公众广泛参与的市场化生态保护补偿机制。尽管多年来各级地方政府尝试探索了水权交易、碳排放交易、碳汇交易、生态基金等市场化生态保护补偿模式,在试点范围内取得了良好的效果,并进一步探索向全国范围稳进推广,但市场化生态保护补偿机制仍存在一系列问题,诸如:关于市场化生态保护补偿的法律法规支撑远远不足、统一层面的生态系统价值定量评估技术缺乏、生态资源产权流转制度尚需完善等问题,亟需更严格的法律、法规、条例及环境监管措施,配备相应的激励机制,倒逼形成市场化生态保护补偿市场,规范市场行为,从而改善自然资源不合理使用状况,让更多的私有部门参与其中。因此,十九大报告再次明确提出创新生态保护补偿机制,发展市场化、多元化生态保护补偿机制。在经济发展新常态下,政府财政收入增长放缓,环境基本公共服务均等化使得财政的压力持续,而生态保护关系民生,因此政府应更多地引导和鼓励社会资本和公众积极参与生态保护补偿实践,拓宽我国生态保护补偿资金的来源渠道,培育环境,创建市场,规范市场,实现多元化的生态保护补偿格局。

其次,我国生态保护补偿实践在不同领域之间、不同区域之间的发展程度明显不均衡。就不同领域而言,流域生态保护补偿的实践已经相对成熟,但是海洋生态保护补偿、荒漠生态保护补偿的实践进展相对滞后;就不同地区而言,东部地区的生态保护补偿实践进展明显领先于中西部地区。海洋、荒漠等生态系统为人类提供了众多生态系统服务,我国中西部地区则分布着诸多重点生态功能区。因此,进一步加强相对薄弱领域以及中西部地区的生态保护补偿机制建设对于我国生态文明建设具有重要意义。

第三,生态保护补偿立法进程相对滞后于实践进程。从目前全国各地的生态保护补偿实践来看,部分地区的生态保护补偿法规出台已经走在全国立法进程之前。但是更多地区由于生态保护补偿机制并没有足够的法律基础,在一定程度上无法对各利益主体构成严格约束。因此,加快我国生态保护补偿立法进程,并以此加强对各地生态保护补偿实践的引导规范,有利于我国生态保护补偿机制的良性发展。