基于“管制平衡”的草原生态补偿政策参与式干预发展评价研究

裘 丽,唐吉斯

1 浙江财经大学中国政府管制研究院,杭州 310018 2 蒙古国国立大学地理学系,乌兰巴托 蒙古国

草原生态保护是草原生态补偿政策的唯一目标,政策自实行近10年来,学术界之所以对该政策所产生的生态效益评价不一,一方面是由于该政策正在实施过程中,政策和生态系统本身都有延迟响应的特性,加上评价视角和评价方法的多样化,存在形成共识的困难[1-2]。这也是大型政策评估本身的难点所在,它具有长期性、综合性以及复杂性的特点[3-4]。另一方面,任何一项政策并不是孤立存在,是一定时间和空间内政策网络的一部分,草原生态补偿政策的逻辑起点是“生态管制”,通过一定的强制性措施,包括禁令、惩罚、补贴和奖励等,达到遏制草原生态退化和调节草原自然资源以可持续利用的目的,它要和受偿主体(受管制方)的认知、意愿、激励相容及契约等配合,又要和其他政策如确权、扶贫等政策协同,发挥促进生产和经济发展的功能[5-8]。因此,草原生态补偿政策实质是一系列参与式干预发展工程,从参与式的角度进行评估,能够充分体现各参与主体的利益效果[9]。然而目前参与式干预评价研究的实证成果却少见公开发表,相关文献中也欠缺关于研究成果内涵解析和更系统的方法及实现路径的介绍[10-12]。

本文的研究不是试图去比较我国草原生态补偿政策评价中已经开展过的不同评价方法,而是按照以上思路,从剖析草原生态补偿政策难以评价的结构性原因入手,首先深入分析管制与治理维度对草原生态补偿政策实施过程的影响,进而将一种可操作的综合性参与式评价方法——PADev应用到案例研究中,探究其是否合适,并从“验证性”和“解释性”的角度,递进式地进行生态和社会调查,以达到“元评价”的目的。最后基于详尽的研究过程和发现,探讨政府作为草原生态补偿政策实施主体如何在互动治理过程中构建管制平衡机制。

1 草原生态补偿政策中的管制与治理维度

杨光梅等[13]较早综述了生态补偿概念提出的逻辑过程:以生态系统的保护和恢复为中心任务,以减轻人类活动对这些特定地区的干扰强度为主要手段,不仅严格限制生态环境保护区域内的商业性开发利用活动,而且对特定地区居民的基本生产活动也进行约束。在工程实施过程中,如何协调好生态环境建设区的经济发展和生态环境保护的关系,是生态建设实施过程中问题和矛盾所在。生态补偿的概念是基于生态系统的稳定和平衡需要进行必要的物质和能量补偿,在开发利用资源的同时,要对资源进行必要的管理(即物质、能量的投入),使人为措施与自然力作用相结合,社会生产力与自然生产力相结合,促进生态系统向稳定的方向发展。之后,我国的很多学者对生态补偿机制做了宏观的分析和研究[14-16],进一步明晰了中国生态补偿的概念与原则、补偿的标准与途径,构建了我国生态补偿机制的政策框架。总体上来讲,我国的生态补偿政策在设计阶段即经历了大量的研究和探讨,考虑了已经存在的相关正式制度包括双包制(草场承包、牲畜承包)、义务教育法、野生动物保护法、草原法等的影响,也考虑了相关的非正式制度包括传统游牧制、少数民族信仰、文化、习俗等的影响[17],在此综合基础上,提出该政策遵循“生态优先兼顾发展”的宗旨,体现了国家治理草原,构建可持续发展格局的决心和目标。

然而政策实施过程的复杂性,容易导致政策效果的不确定性,这是“政策和执行之间的距离”,被认为是政策实施过程中的“黑洞”,政策目标往往是清晰的,但是在政策走向执行过程中,囿于权力的分化、层级关系的协调、各利益相关者的博弈、执行情境的约束、实施的技巧等,政策的执行效果会大打折扣或变形或演化衍生[18-19]。作为一项重要的公共政策,草原生态补偿政策的出台和运行正处在我国公共管理模式快速演化和迭代的时期,历经新公共管理,正走向整体性治理的时代。整体性治理理论代表人物佩里·希克斯和帕却克·登力维认为[20-21],政策有效的过程不是一个简单的公共管理过程,而是目标和手段不断相互增强的整体性治理的过程;整体性治理意味着管理部门内部需要以公民为基础的、以服务为基础的、以需要为基础的组织网络的重组和功能的协调,需要信息系统的变革,需要和外部组织和个人的互动整合。

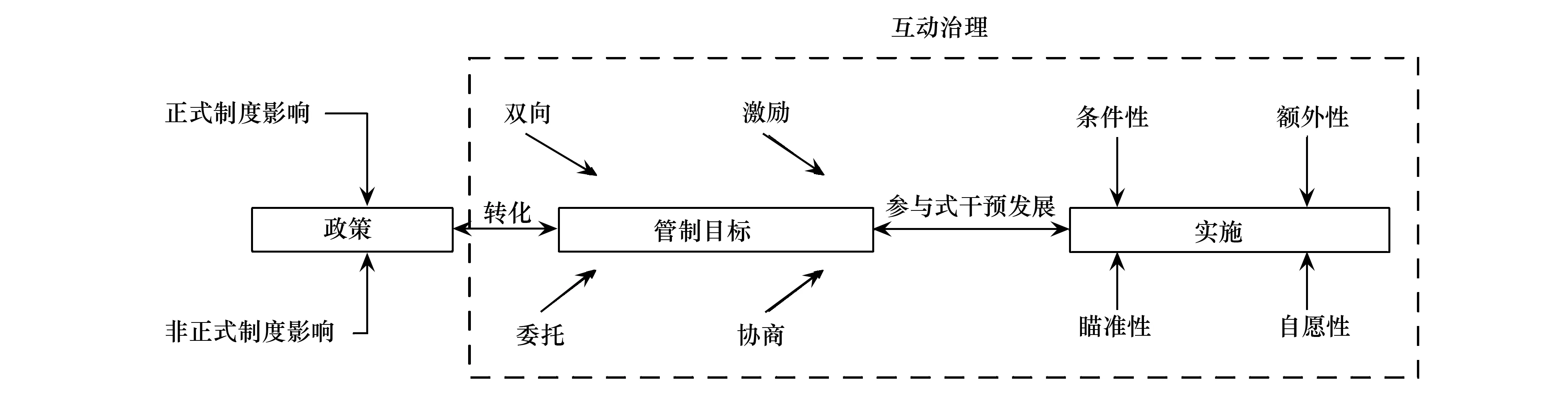

我们将“管制”和“互动治理”引入草原生态补偿政策实施过程的复杂性解释中(图1)。根据整体性治理理论,将政策实施过程简化为3个主要模块“政策(policy)——管制目标(regulation)——实施手段(implementation)”。正如前述,我国在草原生态补偿政策的制定前期做了大量的工作,充分考虑了正式制度和非正式制度对该政策的影响,然而当政策从“文件”走向实施部门,即从第一模块到第二模块,首先会经历一个“管制目标”的转换过程,即相关执行部门根据政策要考虑“执行到什么程度?”(目标)和“如何执行?”(手段)。草原生态补偿政策设计之初的唯一目标是生态保护,手段是可持续利用,因此在清晰的管制目标,即生态价值得到共识和充分肯定之后,管制部门需要从传统的“命令与控制”、“单一和僵化”等的方式中转到积极与被管制对象互动并将其作为“主体间”关系来创新处理,尝试对等双向型、激励型、协商型和委托型等多种手段[22]。进一步地,当结合互动手段实现管制目标的转换后,从第二模块到第三模块还将经历一个基于“参与式干预发展”的政策实现过程,在这个过程中,政策受施者的异质性和参与性将得到充分体现,积极响应生态补偿政策实施过程中需要结合的自愿性、额外性、条件性、瞄准性等重要属性[16,23]。

由此可见,草原生态补偿政策的实施过程实质上是一个基于互动治理的以管制为逻辑起点的参与式干预发展过程。这一方面可以解释该政策难以评价的结构性原因,另一方面可以推论草原生态补偿政策本质上是一个“管制平衡”导向型政策。“管制平衡”意味着政府的角色和职能不仅是“生态保护者——生态受益者”关系中的补偿主体,更是生态服务提供者、政策调控者、管制者以及社会利益再分配者[24];也意味着需要通过基于互动治理的“参与式”过程来提高政策的实施质量或寻找新的策略以保障平衡机制的实施,因此对其开展的影响评价需要从“综合性评价”的视角出发,即充分评价其“形成性”和“主体间性”。

图1 草原生态补偿政策实施中以管制为逻辑起点的互动治理过程Fig.1 Interactive governance process with regulation as the logical starting point

2 参与式干预发展评价(PADev)[25-29]——综合评价的视角

荷兰莱顿大学“非洲研究中心”Ton Dietz 教授带领的团队花时多年在非洲的加纳北部和布基纳法索南部开展的参与式干预发展的评价方法(PADev,Participatory Assessment of Development evaluation)是一种较为系统性和呈现完善的方法,详情可见其专业学术网站(www.padev.nl)的介绍,它基于历史发展过程的“形成性”和参与者与外部环境及不同群体互动的“主体间性”特点,其价值在于,将发展的历史信息和事情产生的原委相结合,分析现状如何产生,以及发展干预措施起了什么作用,从而得出全面的集体共识(主体间的),这最适合中长期干预措施的评价,能更实事求是地评估不同干预措施的相对重要性,并通过不同观点的积累和聚合实现因果关联的分析。鉴于PADev方法克服了一般参与式发展评估中的“关注时间太短、几乎总是赞助者(补偿者)驱动、过于专注于投入和产出、孤立的评估、受益人的意见大量被忽视”等弊端,加上其操作简单,兼具定性和定量评估效果,其已经为荷兰的多个国际发展援助组织提供有决策参考意义的评价成果[30]。其团队于20016年在《美国评价杂志》发表的文章中充分论证了PADev方法是最接近英国政府“国际发展部”第38号工作文章中“综合性评价”属性的参与式评价方法[29,31]。因此,认为PADev可以被尝试用于生态补偿政策的“综合性”评价实践。

PADev方法的核心是参与式社区研讨会的组织和九个模块评价模块的有机运用。每次研讨会有几人到几十人不等(最好几十人,如五六十人,可以分成不同的小组),代表该地理区域不同年龄、职业和性别群体以及社区官员(村领导和宗教领袖、行政人员、教师),评价该地区的发展历史、该区域每个发展举措的影响,并追溯到与会者能记起的时间(通常是一代人)为止。参与者的参与方法如下:(i)提前沟通并选择社区参与者目标样本(地点、性别、年龄),(ii)研讨会实施协作,(iii)研讨会期间密集互动,以及(iv) 事后分析演示,和社区和街道反馈,包括更广泛的利益相关者(发展组织主管、部委领导、地区政府官员和社区领导)的反馈。评价过程涉及的九大模块详见表1[28]。

表1 参与式发展干预评价九大模块

*6个领域包括:自然、物质、人力、经济、社会政治、文化

在模块1中,参与者从他们所在地的历史事件中回忆五项或更多发生过的重大事件,要求回溯时间至少为一代人,约30年。在模块2中,参与者使用一个框架来回顾在自然、物质、人力资本、经济、社会政治和文化环境6个生计领域引起贫富差别的重大变化。在模块3中,参与者将当地人分为不同的财富类别,并描述各财富群体的特点予以区分。在第4模块中,参与者尽可能地回忆出本地区的项目(干预政策、私人行动、非政府组织或社区组织计划等),这些项目可以是任何外来的,也可以是在当地采取的举措和创新行为。每个项目,参与者尽可能提供细节。在模块5中,参与者对列出的举措逐一进行初步评价,可以用有用性来衡量项目所产生的影响。集体讨论中提出的意见和理由与衡量评价同等重要。在模块6中,参与者将前述几个模块所涉及的重大变化和不同作用的项目联系起来,以便初步了解阐释机制、项目的相对贡献和其他影响因素。在模块7,参与者以民主投票的方式选择他们所在地区的“最优”和“最差”的项目。在模块8中,评价不同项目,尤其是最优和最差项目对不同财富群体的影响。在模块9中,进一步对不同的项目实施机构进行评价。

从9个模块的构建可见,PADev具有整体性(考虑多种干预措施)和历史性(至少回溯到一代人),同时融入了 “规范设计”(围绕对不同人的影响)和“代理设计”(合作行动研究)的要素(模块1—3,9)。“参与式”研讨会也充分体现了不同参与者对项目或干预措施以及如何对自己和他人行为、感知或体验效应产生的影响评价(模块4—8)。PADev方法应用于草原生态补偿政策评价的核心基础也体现在:生态维度,即与生态相关的重大事件和相关变化在评价之初就被涉及(模块1—2);被评价的政策或项目能够充分地被参与者追溯和识别,并且将其和相关的变化进行一定的因果关联(模块3—5)。我们在接下来的案例研究中也切实体验到所获得的相关生态影响评价是如此自然和“确信”,这也从另一方面反映了PADev的应用可以让生态补偿政策评价更加具备“自下而上”的特点。

3 研究开展

3.1 研究区域

为实践该方法,本研究只针对一个案例,试图深入分析,以实现从故事到知识的完整建构过程[32]。案例对象“内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗哈日高壁嘎查”为典型草原中的一个典型的纯牧业村庄,多个相关研究已在此地开展[33-34],具备较好的研究基础。嘎查位于东乌珠穆沁旗西南部,地理坐标44°56′31.77″—45°02′15.68″N、116°16′28.48″—116°22′50.60″E之间,锡林浩特到乌里雅斯太镇的101省道贯穿此嘎查。地势总体平缓,海拔800—1000 m之间。地形为小盆地,北、西、东边缘为丘陵岗地,嘎查草场面积828 km2。嘎查禁牧休牧7774 hm2,草畜平衡72844 hm2,2011年起,第一轮生态奖补(2011—2015)补贴分别为0.4元/hm2和0.11元/hm2,第二轮(2016—2020)补贴分别为0.6元/hm2和0.2元/hm2。嘎查造册(2015年)总人数842人,男431,女411人,其中大学生15名,党员16名,党委成员;共7个小组196户,典型户36户,小康户142户,贫困户18户,低保户55户;草场面积82667 hm2,大畜2099头,小畜91116头,嘎查拥有集体草场67 hm2,基本母畜1030头,银行现金5.38万元,固定资产17.67万元,财政转移收入2万元。

3.2 研究方式

如前述,PADev从“形成性”和“主体间性”出发,能够帮助构建整体性评价的基本结论,但是由于它初次应用于草原生态补偿政策的评价,我们结合“元评价”的视角[35],以客观、整体、系统和综合的原则,采用合适的其他调研方式对PADev的评价结论进行一定的验证性评价,这同时也将有助于本案例研究中相关知识体系的建构。鉴于此,本研究递进式地开展了3种研究方式:(1)参与式发展干预评估研讨会(9个评价模块的应用)。2017年7月6日—8月21日,调研组成员于调研案例区域参与式生活以熟悉调查区域和本人生活生产方式,并于8月22—26召开两次参与式发展干预评价研讨会,两次分别参与人员为19人和22人,平均年龄为56岁,包含不同背景的牧户、基层干部、教师、村会计、合作社带头人、贫困户、极端贫困户(无畜户)等,男女比例约为6∶1;(2)生态效益调查(一个典型家庭牧场的生态现状评估)。2017年9月22—27日,选择一户典型牧户,进行“划区轮牧”的草场植被分布调研,共获得3条样线条30个样方(每条样线为100 m及每隔10 m取1个1 m×1 m样方)的植物分布;(3)抽样社会调查(入户访谈问卷调查统计分析)。2018年7月15—8月22日,根据本村7个小组地理分布情况,按路线随机抽样方法进行入户访谈,共获得60份有效访谈问卷记录,平均抽样比例32.28%。

3.3 研究发现

3.3.1 参与式干预发展评价

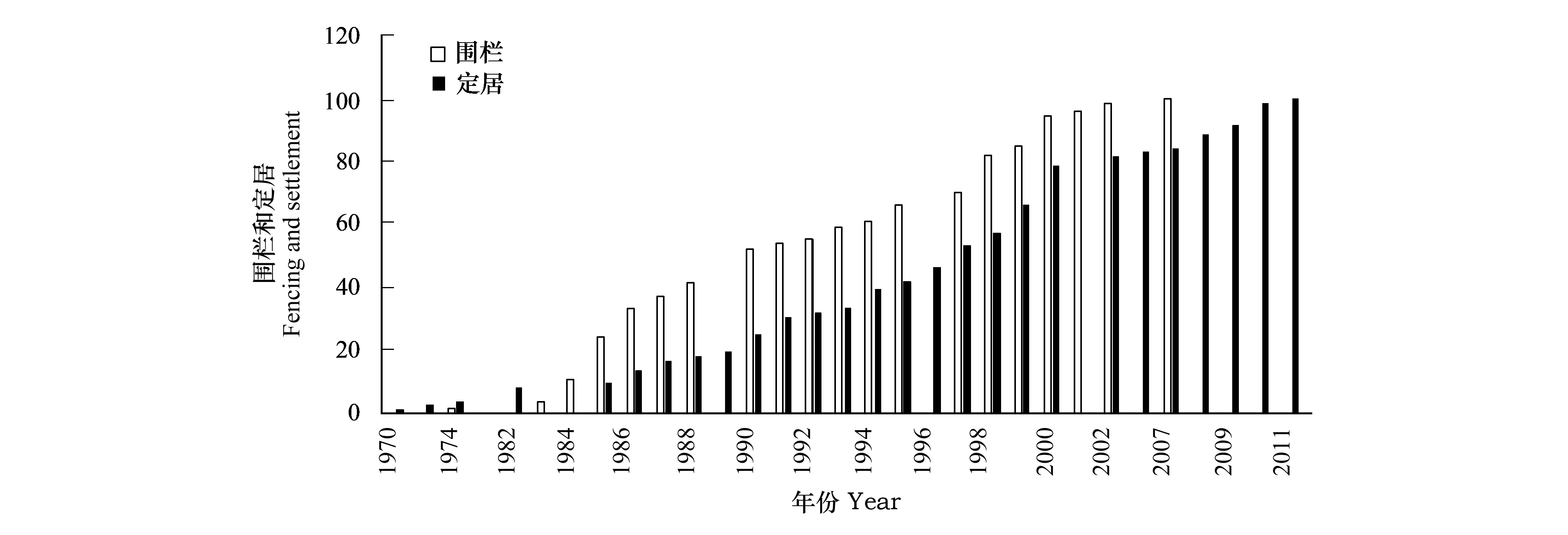

2017年7—8月在村干部的支持下,召集45岁以上常住牧民在嘎查办公室举行了两次研讨会。牧民作为主体充分了解了过去30多年发生的事件、变化、各项政策或项目在“草-畜-人”关系中的影响(标识影响用 “+、-、+/-”分别表示正面、负面、正负均有影响),评价了不同的财富群体、政策或项目及它们的实施机构,分析了不同模块之间可能的因果关联,具体详见表2、图2和图3关于各模块的综述。

以上各个模块的综合评价结论为:

(1)按照所经历的重大政策、项目和大事件,基本干预政策是牲畜承包和草场承包政策,它奠定了一系列政策变迁的根基,同时导致了放牧方式和牲畜结构的根本转变。草原生态补偿是基于草场退化所推行的干预政策,但与它并行实施的还有其他诸多政策和干预援助项目(如围栏、打井、暖棚、定居等),它们分别作用于自然资源禀赋、生产生活设施和工具变革、人力资源供给、社会经济状况、社会政治参与情况以及文化传承和适应这六个方面的诸多焦点,并从总体上带来了自然生态环境恶化、草场退化、生产资本和成本的提高、劳动力的减少、贫困化趋势、财富群体的分化、收入随市场波动的不稳定性、社会交往和公共活动的增加以及传统游牧方式和生活方式的急剧改变等重大变化。

表2 参与式研讨会各模块综述

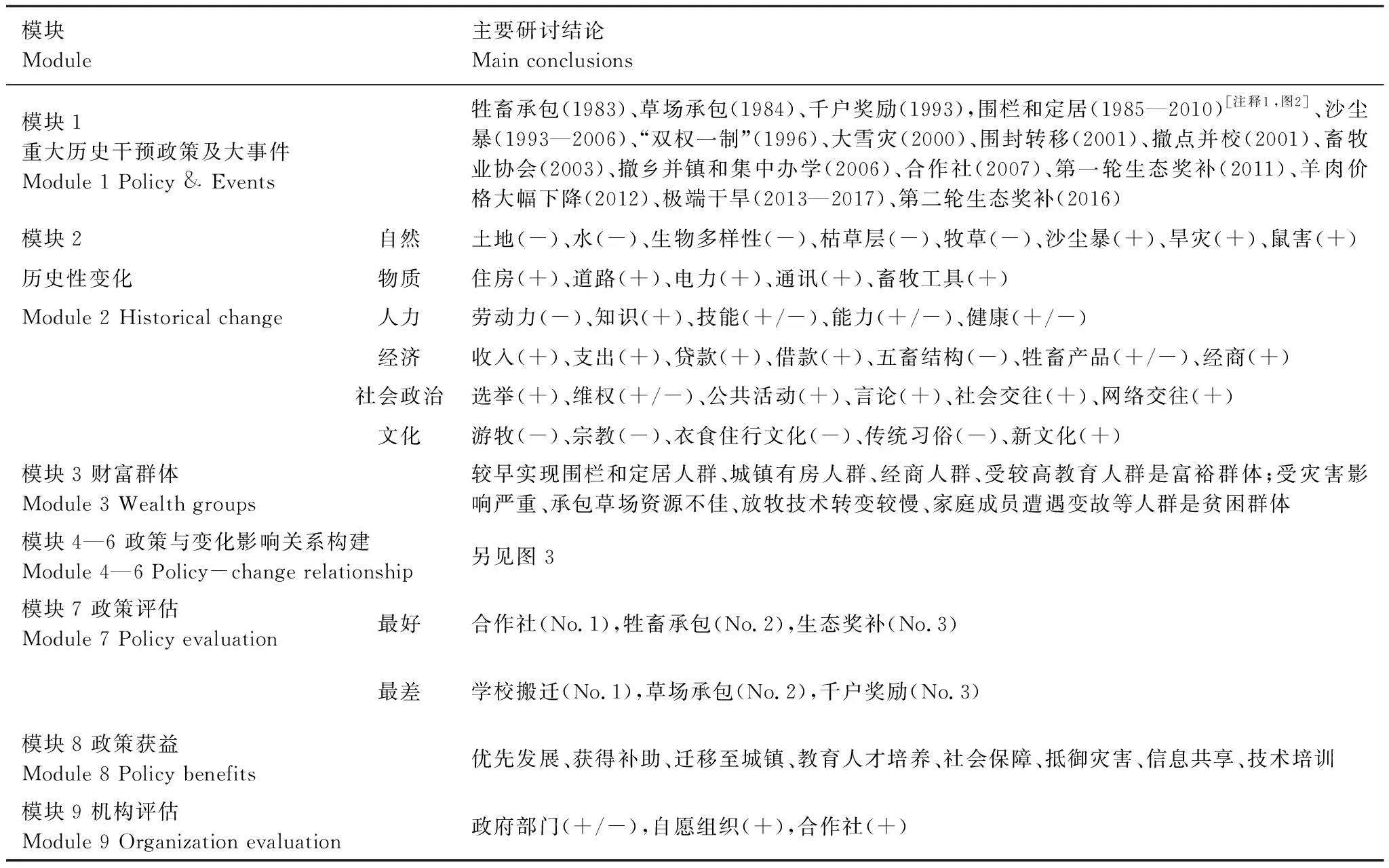

模块1是按照事件发生的先后顺序进行的,牧民对研究区1983年至今的重大历史事件进行梳理和回顾,由于围栏和定居是逐步发生的,跨时25年左右,为深入了解发生过程,研讨会过程中,研究人员请参加者仔细回忆围栏和定居发生的时间,并通过电话的方式询问熟悉的牧户,分别获得74户围栏建设和71户定居时间,整理成发展时序图,见图2,由图可见围栏比定居发生的时间早,比例高

图2 围栏和定居发展图(模块1)Fig.2 Fence and settlement development chart (Module 1)

图3 基于“草-畜-人”关系变迁的视角模块4、5、6的集合探讨Fig.3 Discussion on the collection of modules 4, 5, and 6: Based on the perspective of the change of grass-animal-human relationship

(2)出现了不同财富群体的分化,较早围栏和定居的牧户获得了生产优先发展的更多机会;通过经商或参加合作社等经济组织的牧户获得市场发展机会;迁移并落户城镇、重视教育人才培养、社会保障等利益的牧户率先实现小康;而受灾害影响严重、承包草场资源不佳、放牧技术转变较慢、家庭成员遭遇变故等人群是贫困群体。不同群体呈现出不同的物质和精神生活的特征。

(3)学校搬迁是影响最差的政策项目,它导致的生活成本上升及劳动力损失直接影响了生产成本,通过贷款缓解进而增加了市场风险,是这十几年来几乎每户家庭都经历的困境。鉴于“草-畜-人”结构的变迁,他们自发自主合作,通过合作社获得更方便的银行贷款、购买价格较低的草饲料以及出售较高价格的畜产品,合作社成为他们目前最具希望和评价最高的项目,无论对于已经参加还是未曾参加的牧户。

(4)如果从政策作用的末端来评价生态补偿政策所产生的生态效益,比较难以直接确定其因果关系,因为通过“草-畜-人”结构发展分析,生态补偿的份额面临抵消现有每户人家所面临的畜牧业市场化、牲畜的结构性失调和超载、劳动力的减少和新放牧技术需求增加所带来的成本-效益结构的变化、风险和贫困化的压力,第一阶段生态补偿政策的实施从根本上并没有改变生态恶化的事实和牧户实际行为上的“违规”,草畜平衡只是合同上的指标,实际都超载,甚至数倍。但从基于制度变迁的路径依赖(被评价为最差的政策为“学校搬迁”,教育公共服务的格局将长期存在;第二差的政策为“草场承包”,“私地”已成基本事实)及未来发展(市场化、生态旅游等)的角度,政府主导的生态补偿政策将积极地促进牧民们的自主整合和适应现代市场的发展。

上述基于长达35年的回顾与梳理以及不同背景的发展主体从不同视角对于同一主题的评价探讨,充分地体现了PADev方法所具有的“形成性”和“主体间性”特点,九个模块都蕴含大量细节,并且通过模块间所构建的“自然联系”和“因果关联”,我们较为全面和快速地获得了上述的综合评价结论,当将这些结论现场反馈给参与者,他们都十分认同,也更深入地理解了目前的困境和发展出路。接下来,我们从“元评价”的视角,就生态影响程度的评价——生态严重退化,和综合评价结论中的整体知识是否符合整个嘎查的基本事实,进行一定的验证。

3.3.2 生态现状评价

从PADev评价结论看,草原生态依然是严重退化的,并且退化的原因是结构性的,因此目前还无法直接架设生态补偿对于生态效益的因果影响,虽然生态补偿政策被评价为最好政策的第三位。为验证生态严重退化的事实和了解退化的程度,同时进一步考虑架设第二轮生态奖补政策影响的对比基线,我们于2017年9月选取一户“划区轮牧”典型牧户(离省道公路30 km处的苏雅拉图家牧场,该典型牧户是参与者讨论推荐的十分符合图3结构性分析中的牧户家庭特征)牧场3样条,样条1和样条2是当年夏季放牧采食后坡度不同的区域,样条1为有一定坡度的地方,样条2是平地,样条3是春季采食后至夏季一直未曾采食直至下一个春季供采食。

由表3可见,样条1和2的总盖度分别为48%和34%,一半以上裸露,裸露部分多为沙土碎石,风蚀化十分严重,鼠洞密度较大,总体积0.03—0.04 m3,生物量稀少,样条中10个样方里的植物种类分别为9种和7种,多样性极低,坡地比平地略好;样条3的总盖度约62%,风蚀化和鼠洞密度相对较轻和少,生物量是样条1和2的3—4倍,植物种类也稍多。但3条样线只共获得42种植物种类样本,比起本应该有的130多种原生种,植物多样性约为原来30%。进一步计算不同样线样方中植物的表现值,获得前3位植物的名称和数据(见表4),可见原生植物为大针茅、羊草的草场现在已经退化为克氏针、多根葱、刺穗藜等为主的草场,该草场属于严重退化草场类型[36]。

表3 不同样条的总盖度、总体积和植物种类

表4 不同样条的前三位分布植物及表现值

3.3.3 抽样社会调查评价

参与式研讨会中,参与者就9个模块的详细评价使我们获得了该嘎查的发展脉络和整体认知,那么这些评价是否和整个嘎查的事实情况一致?为此我们递进式地设计了一份结构性访谈问卷,问题涉及牧户家庭、草场、牲畜的基本情况,相关政策的满意度和重大变化的影响程度,以及详细的收入和支出状况,共90个变量。2018年7月15—8月22日,根据本村7个小组地理分布情况,按路线随机抽样方法进行入户结构性访谈,共获得60份有效访谈问卷记录,平均抽样比例32.28%,使用IBM SPSS Statistics V21.0软件进行分析。表5是这60个样本所体现的关于基本状况的描述性统计分析结果。

由表5可见,问卷调研结果与PADev评价所得出的基本结论几乎一致,更为详细的如,载畜量超标家庭比例为88.33%,平均载畜量约为0.8 hm2,超标1倍;五畜结构严重失调,半数以上家庭不超过3种牲畜;雇佣劳动力的家庭比例达21.67%;银行贷款发生率88.33%,高利贷发生率28.33%;第二期提高补贴后的生态补偿收入仅占23.79%等,限于篇幅,这里不再一一详述。

4 讨论——基于“管制平衡”视角的“生态补偿、草畜平衡、畜牧尺度”关系

参与式研讨会的最后阶段是对研讨会的产出进行反馈。当参与者久久围着图3的结构图,他们中的基层干部甚至开始反思生态补偿政策以及其他扶贫政策的执行策略,而普通和贫困牧户则开始思考“合作”的可能好处。当进一步探讨如何真正做到“草畜平衡”时,参与者都不约而同地将焦点集中到了“畜牧尺度”上,这或许就是管制平衡的关键机制之一吗?对此展开一定的探讨。

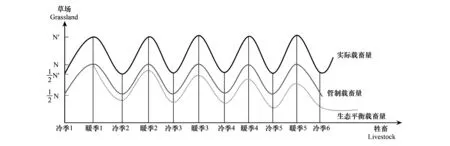

草原生态补偿政策中最重要的一个管制平衡目标是“草畜平衡”。在“草畜平衡”的管制下,牧民们探讨的畜牧尺度主要是指载畜量和放牧方式。载畜量是从资源承载力的角度所做的定义,它最早形成于阿伦(William Allan)1949[37]年在非洲农牧业的研究,是对未引起土地退化,一定土地面积上所能永久维持的最大人口数量的定义。我国的生态补偿政策是在草原普遍退化之后推行的,“草畜平衡”的载畜量是基于一定计算模型下的从公共“管制”的角度出发的“管制载畜量”。综上三部分的评价,清楚地了解到“管制载畜量”所面临的如图4所示的生态退化所带来的事实上的承载力(生态载畜量)的下降和畜牧家庭实际载畜量(实际载畜量)超高水平之间的差距越来越大的挑战和压力。现实中存在的这三个载畜量分别属于三种不同的属性:管制载畜量属于公共属性、生态载畜量属于自然属性、实际载畜量属于社会属性。那么如何促使图4中的三种不同类型载畜量的拟合?这回应了本文第一部分探讨的“管制平衡”机制建设,当政策转化为管制目标后,它面临众多管制情境的影响,因此加强互动治理是实现目标的重要手段。从互动治理的原则上,第一部分综述的条件性、额外性、瞄准性、自愿性提供了治理的方向,在此基础上需要根据具体治理情境进行治理手段的设计[38-40],如本研究案例中不同财富群体具有不同的“实际载畜量”,但是由于放牧过程的投入不同,可能“生态平衡载畜量”也是不同的,因此,治理的手段可能不同,富裕家庭(往往是大牧户)可能需要加强瞄准性,提高管制的强度,促进其自愿规制性,而贫穷家庭可能需要给予一定条件性和额外性以促进其整合或帮助其提高转产转业的能力等等,因此生态补偿机制不能主要通过货币的形式进行“商品化”补贴[41],而更重要地在于互动治理过程中如何建设一个长效机制[42],把握一个“平衡的状态”。

表5 家庭、草场、牲畜以及经济状况汇总表

载畜量按照该嘎查的规定进行当量折算,1.6 hm2=1羊,马、牛=6羊,骆驼=5羊,小牲畜减半

图4 实际载畜量、管制载畜量、生态平衡载畜量的发展关系Fig.4 Development relationship between actual stocking capacity, regulated stocking capacity, and ecologically balanced stocking capacity图中的N和N′示意实际载畜量和管制载畜量的相对大小(据3.3.3中调查结果,实际载畜量约为管制载畜量的1倍,88.33%的家庭超标)

放牧方式是牧民们和畜牧尺度关联的“最纠结”的讨论。游牧制时代具有掌握“平衡”的最佳本土知识,他们可以根据各种情境,包括水源、季节、边界、坡度、天气、邻里协作、植物生长等进行移动放牧以维持平衡,“移动”是畜牧尺度最重要的属性,而目前基于围栏的现代定牧制和圈养使得这些“平衡”技巧失去了发挥的机会,并进一步呈现出人地关系的失衡[43]。一些牧民(往往是较为富裕的家庭)具有较高的合作意愿以及合作水平,他们通过合作社的方式促进了移动水平,但是囿于草场的分割和牲畜移动尺度的偏小,无法利用传统的知识和技术来主动调节“草畜平衡”,所以只能在原有“实际载畜量”基础上的简单叠加,而不是真正意义上的生态整合而恢复生态以提高“生态载畜量”。贫困的小牧户更加寸步难行,他们只能在小小的围栏内不断踩踏,“生态载畜量”越来越低。因此,一定规模内,自主合作拆除围栏实现草场整合,给畜牧一个较大的移动尺度,是目前急需要促进互动治理的手段,这或许也是目前最值得探究的既能避免“公地悲剧”又不至于陷入“私地悲剧”的途径之一。调研过内蒙古和青海主动拆除围栏整合草场的合作社或合作小组,它们通常由5—15户牧户家庭组成,一般来自同一地域小组(基于空间的相连性和社会网络的信任度),整合的草场规模,内蒙草原一般为两三万亩至十几亩不等,青海几十上百万亩不等,基本能够满足以上3个载畜量的拟合状态以及放牧的改善,既能运用一定的传统游牧知识和手段,同时又能有机利用现代定牧的设施和手段,如防疫、母畜生产、避灾等,不仅大大降低了基于此的牲畜和劳动力整合所带来的生产成本,重要的是能使退化的草场得到真正的生息休养,鉴于“畜牧尺度”的重要性,有学者将这种基于传统游牧和现代定牧有机结合的方式称为“现代游牧制”[43]。因此,生态补偿机制中可以考虑给予“放牧尺度”及草场整合放牧的促进和奖励。

5 结论

本文的研究结合了草原生态补偿政策是以“管制平衡”为导向以互动治理为过程的理论逻辑与具有“综合性评价”视角的参与式干预发展评价方法的实践。研究的开展虽然只基于一个嘎查的案例,但是较为详细和完整地呈现了研究的全过程以供进一步研判和拓展。参与式干预发展评价的最大利益相关者群体是特定社区中发展干预措施的受益或潜在受益者,我们将其引入到生态补偿政策的评价中,体现了“自下而上”的特点。在评估中,我们重点强调了生态维度,尽量构建相关利益者和生态环境的对话情境,使参与者能够从他们与生态环境以及和其他关联维度(模块2中的其他5个部分)之间,不同群体之间(财富群体的分类)等“主体间性”,以及基于历史回顾的“形成性”等视角客观地、整体性地进行评价。该方法也从“元评估”的视角,递进式地采用生态现状和多样本抽样社会评价而进一步得到验证和解释。鉴于该方法由莱顿大学“非洲研究中心”开发并已在非洲多个国家实践,方法框架较为成熟,在其他领域也正被借鉴[44-45],我们的实践体验也较为简单易行和灵活,它可以按照顺序逐一开展,也可以根据研讨的实际进展,选择几个最重要的模块或合并几个相关的模块进行。该方法还同时具备“启发”和“沟通”功能,它可以被政策实施者用于批判性地反省干预措施和策略,进而有助于变革与包容性发展;也可以促进参与者参与“互动治理”过程。我们觉得该方法值得引入到生态补偿政策评价的实践中。另外,本文的案例研究表明,草原生态补偿政策的地位和作用体现在长达35年的“草-畜-人”结构发展变迁中,从政策作用的末端来评价生态补偿政策所产生的生态效益,因生态退化的事实仍未发生改变,比较难以直接确定其因果关系,但从基于制度变迁的路径依赖及未来发展的角度,政府主导的生态补偿政策将积极地促进牧民们的自主整合和适应市场的发展。

相比其他政策而言,草原生态补偿政策更有必要去建设管制平衡机制,因其本质上是一个“管制平衡”导向型政策,政府需要加强与生态补偿政策配套或协同的管制体系的建设,包括管制机构、管制制度、管制模式、管制绩效考核等,但管制体系的建设并不是为了加强管制而投入过多的管制成本,而是从“平衡”和“创新”的视角,如何去创新治理以避免管制可能带来的僵化,这方面的研究有待今后继续探索。

致谢:衷心感谢内蒙古师范大学地理学系乡村与牧区可持续发展研究中心海山教授和研究生苏日嘎琪琪格,以及内蒙古大学生态学系刘书润教授对于本研究开展过程中实地研究的指导和支持。