己亥年说猪

□ 刘芳芳

图1 河姆渡文化 夹炭黑陶刻猪纹钵浙江省博物馆藏

图2 后洼下层文化 陶塑猪首像辽宁省文物考古研究所藏

图3 马家浜文化 家猪陶塑上海博物馆藏

图4 战国 彩绘猪形厚木胎酒具盒荆州博物馆藏

一年一度辞旧岁迎新年,2019年是农历己亥,猪年。猪乃六畜之首,便于饲养、发育快、繁殖率高、适应性强,是最早被人类驯化的动物之一。在我国早期定居的原始部族中,猪的饲养与农业的发展是并存的。猪在农耕文明中,一直扮演着重要角色。中国已知最早的家猪发现于广西桂林甑皮岩下层,距今已有约9000年的历史。

人们对猪的外形较为熟悉,早在新石器时代,猪就以绘画的形象出现在了陶器上。夹炭黑陶刻猪纹钵(图1),钵呈圆角方形,平底。浙江省博物馆藏品。口边长21.7、宽17.5、高11.7厘米。河姆渡文化第四文化层出土(距今7000~6500年)。该钵为夹炭黑陶,器表打磨光亮。器表长边两侧各阴刻一猪,猪的腹部运用了阴刻重圈和草叶纹等纹样。猪长嘴、瘦腿、略微下垂的腹部,形象介于野猪和家猪之间。此猪的形象为研究家猪的驯养过程提供了宝贵的物证,弥足珍贵。

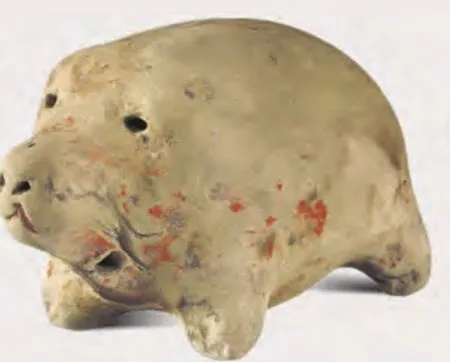

中国在新石器时代的墓葬中发现了大量动物随葬现象,殉葬猪是新石器时代的一种遍及大江南北的典型葬俗。随着文明的进化,用塑像代替真实动物进行随葬的象征性行为开始出现。陶塑猪首像(图2),长4.6、宽6.1、厚3.3厘米。辽宁省文物考古研究所藏品。后洼下层文化,东港市后洼遗址出土。从猪首像来看,猪的吻部较短,不同于自然界的野猪,应为家猪的形象。

马家浜文化家猪陶塑(图3),2004年出土于上海青浦崧泽遗址1号沟。长8.1、宽4.6、高4.9厘米。出土时,陶猪的体表还附着少许朱红色,说明当时猪的体表饰有彩绘。陶猪身躯肥硕,嘴部前拱短促,腹部圆滚下坠,四腿粗短,说明经过长时间的驯化,猪的形态已经发生了很大变化,从而证明人类驯化、改良动物的能力有了长足进步。

在神话传说中,亦有猪的形象。除了家喻户晓的长篇神话小说《西游记》里塑造的猪八戒之外,早在战国时期,志怪古籍《山海经》中就记载一种双头猪,名曰“并封”。《山海经》:“并封在巫咸东,其状如彘,前后皆有首,黑。”在汉代,神话中的打鬼方相氏就是一个猪头怪人。洛阳西汉卜千秋墓中,内壁上以较大的面积画了一个猪头怪人,整个姿势作奔走捉拿状,反映出西汉人们用猪的形象驱除鬼祟护卫死者的宗教观念。

江陵雨台山56号墓出土的彩绘猪形厚木胎酒具盒(图4),长43、宽15、通高20厘米。两端对称,两端雕成猪头状,嘴鼻外凸,器身下雕倨伏四足。由盖与器身扣合而成,盖与器身内腹壁皆挖制,外形雕刻。整器为双猪首对称连体,呈长椭圆筒状。通体髹黑漆,器表用红、黄色彩绘花纹,两端绘猪头、眼、眉、耳及卷云纹、涡纹等,中部绘卷云纹等图案。荆州天星观2号墓出土的彩绘猪形酒具盒(图5),上绘了八幅小画面的宴乐狩猎图。天星观2号酒具盒比雨台山56号墓所出体型更大、做工更细、纹样也更精美复杂。酒具盒是宴乐或狩猎时盛放壶、盘、耳杯等酒具的便携式饮食器具盒。这类仿生漆器,巧妙的利用了神话传说中双头猪并封的外形,两端突出的吻部有利于搬移器物,设计精巧,憨态可爱。

在农业区,汉代的地方官吏大力提倡人们养猪,著名的有颖州太守黄霸、渤海太守龚遂等人。汉代地域辽阔,就出土陶塑猪的外形来看,猪的品种已根据各地的饲养条件呈现多元化的特征,农业区养猪方式也以圈养为主。

图5 战国 彩绘猪形酒具盒荆州博物馆藏

图7 东汉 绿釉陶饲猪俑及猪圈西安碑林博物馆藏

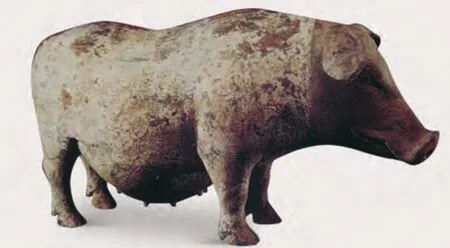

西汉时期,统治者以“孝”治理天下,社会风气以厚葬为德,薄终为鄙,“厚资多藏,器用如生人”。汉代陶俑艺术就是在这样的经济基础上产生的。阳陵发掘出土的众多陶质动物中,六畜兴旺,骡马成群,可以看到当时社会富足兴旺的盛况。动物俑制作技艺精湛、比例合度,生动逼真,具有较高的艺术价值。就彩绘陶猪而言,有雌猪、雄猪和小乳猪。彩绘雌猪(图6),出土于咸阳市汉阳陵帝陵外藏坑。身长46、背宽15、高22厘米。雌猪身体圆润,腹部滚圆,四肢较短。

东汉时期,随着豪强地主的兴起,庄园经济极其发达。《水经注》卷29说樊氏家族,“广起庐舍,高楼连阁,陂池灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼蠃梨果……”这些大地主、大庄园主掌握着土地,又控制着劳动力,为汉代养殖业的规模化发展提供了必要的条件。很多文物反映了当时豪强地主的庄园生活,猪作为庄园经济中最常见的一种家畜。人们尽量为死者安排在阴间生活所需的一切,大到房屋建筑,小到日用器具,多用陶制模型器代替。牲畜圈舍是模型器的一大类,猪圈是最为常见的一种随葬明器,反映了汉代养猪业的兴旺。

图6 西汉 彩绘雌猪汉阳陵博物馆藏

图8 三国 褐绿釉陶猪圈襄樊大型三国墓出土

汉代随葬猪圈多为灰陶或低温釉陶质地,家禽家畜圈舍是当时常见的一类随葬明器。低温釉陶最初是在汉武帝时期出现于关中,流行于东汉,造型种类很丰富。

俗语云:“猪是家中宝,粪是地里金。”有一类汉代猪圈与厕所合二为一,利于积肥,反映了汉代人们的生活习俗。猪在农耕时代具有重要的经济价值,是家庭收入的重要来源之一。西安碑林博物馆藏有一件绿釉陶饲猪俑及猪圈(图7),猪圈长方形,宽20.5厘米,1961年陕西乾县出土。一头母猪正在食盆前低头吃食,它的身侧数只半大的小猪正在奔向母猪的腹部。喂养人趴在猪圈外面,正在出神地看着母猪,一手抬手,似准备抚摸母猪的头部,形象地反映了当时喂养人对猪的爱护。猪圈内搭有一个低矮的猪舍。紧贴围栏的外侧建有一间方形厕所,歇山式顶,圈外有梯拾级而上,通向厕门,粪坑与猪圈相通。

图9 三国吴 青釉猪圈湖北省博物馆藏

图10 新莽 猪形玉握扬州邗江文物管理委员会藏

图11 三国 羊脂白玉猪襄樊大型三国墓出土

图12 三国 滑石猪襄樊大型三国墓出土

图14 东晋 越窑青瓷猪圈浙江省博物馆藏

褐绿釉陶猪圈(图8),出土于湖北襄樊樊城菜越三国墓,通高12.8、直径19.6、底径18厘米,猪长11.2、高6.2厘米,重1.35千克。泥质红陶,圈平面呈圆形,下部一周围墙,一侧设四阿式顶屋一座,顶上有瓦垄。圈内立一陶猪。器表施褐绿釉,有剥落痕,部分露胎。

青釉猪圈(图9),三国吴。出土于湖北省武汉市武昌区长春观M201,现藏于湖北省博物馆。猪圈高13.8、圈盘口径25、圈盘底径18厘米。内底有数道凸凹弦纹,一边有一厕所,为干栏式,有两个支脚,另一边靠在沿上。厕所为长方体,侧面有一方形孔,底有一方形孔,上有四面坡屋面,屋面有瓦槽,有屋脊五道。盘底另一边有一长嘴母猪和两只小猪,长方形猪槽。灰胎,青釉泛酱褐色,有细小开片,大部分脱落。

汉代是我国古代玉器发展的一个重要阶段,以简驭繁的模式化玉雕技巧,被形象地称为“汉八刀”。猪的形象除了常见的陶猪之外,还有一大类为玉猪。玉猪一般成对出现,为卧猪形圆柱状,握在死者手中,又称为玉握、玉豚。玉握是一种汉代常见的随葬品,材质多为青玉、白玉和滑石。猪在古代是财富的象征,古人视死如生,人死之后手握玉猪而去,寓意在阴间依旧享有财富及权力。

1985年,扬州邗江杨寿镇李岗村宝女墩104号新莽墓出土猪形玉握一对,长11.4、高2.8、宽2.6厘米(图10)。现为邗江区文物管理委员会藏。猪形作伏卧状,吻部突出,前后蹄皆屈收腹下,短尾。吻下及尾部各有一小穿孔。此器以和阗青白玉圆雕线刻而成,玉质晶莹,造型圆润丰满,背部滚圆。刀工刚劲有力,雕出几道宽阴线,简练地表现猪的双耳、四肢等各部位轮廓,形态生动。表面琢磨精致,光洁明亮。

羊脂白玉猪(图11),长10.4、宽2.8、高3厘米,重0.175千克。出土于湖北襄樊樊城菜越三国墓。羊脂白玉,玉色洁白,温润细腻,完美无瑕。猪呈屈腿伏卧状,嘴微张扬,吻突上翘,浅窝鼻孔,双目微睁,直耳后抿,身躯浑圆饱满,腰背略凹弧,尾圆弧下垂。整器以“汉八刀”与游丝雕刻工艺手法,四肢刻有细毛,写实生动,线条流畅。猪憨态可掬,小巧精致,极富动感。

建立三个机制,首先是领导协调机制,纵向上加强领导,横向加强联系。其次是网络运行机制,建立党建工作目标责任制,明确党支部领导核心、统筹协调、管理服务作用。明确网格党支部“示范引领、组织协调、关爱党员、联系群众”四项主要职能,每周召开一次党支部例会保持信息互通。再次是党员管理机制。通过网格,将在职党员、离退休党员教育管理全覆盖。

滑石猪(图12),青白色,猪呈伏卧状,表面粗糙不平,出土于湖北襄樊樊城菜越三国墓。嘴微张,圆鼻前伸前握鼻孔,眼孔内凹,高额束颈,肥胖壮硕。背上刻有“心”形图案符号。整器材质较差,雕工草率,刀痕毕现。三国时期,提倡薄葬,葬玉之风逐渐衰弱。滑石猪与玉猪一样,都是逝者手握之物,汉代多用玉猪,六朝时期,制作粗糙的滑石猪逐渐取代了玉猪。

图13 山东诸城凉台村汉墓画像石庖厨图摹本山东诸城县博物馆藏

图16 北朝 野猪纹金饰牌内蒙古博物院藏

图19 唐 黄釉小猪西安市文物保护考古所藏

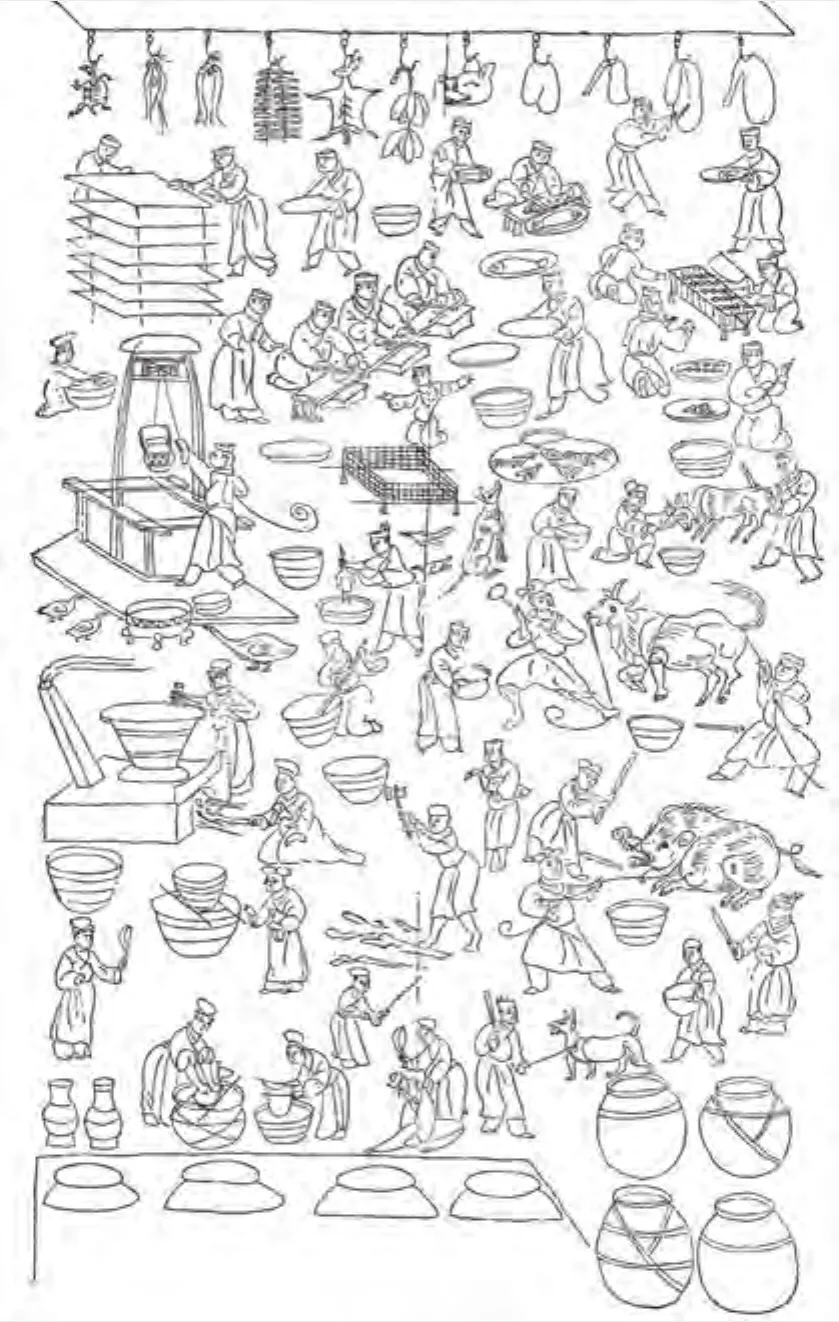

秦汉时期,六畜的养殖发展迅速。猪是当时农耕民族的主要肉食来源,一次可以提供较多的肉食资源。汉代画像石上常见的庖厨图形象的反映出了当时地主家庭备宴的忙碌景象,杀猪取肉极为常见。1967年,在山东诸城县前凉台村西发现一座大型汉墓,尚存的十三块画像石中有一幅庖厨图(图13),石高1.52、宽0.76、残厚0.23米,细线阴刻。有宰牲、炊爨、酿造等组图像。画面的最上方,一根细绳上,悬着鱼、羊和猪头等肉类。画面中下部,有一人用绳索套着一只猪的脖子和四蹄,用力拖拽着猪,猪体型肥硕,四蹄低伏,臀部正用力往后蹲,似乎知晓即将被屠宰,因而拼命抵抗。旁边还有一人,举着大棒正准备击打猪头。可能是要把猪击晕过去,再宰杀。

西晋越窑题材广泛,形式多样。以猪圈、狗窝、鸡窝、牛厩,甚至水田模型等青瓷明器作为随葬品是西晋时期世家大族墓葬的特点之一。他们生前富有,死后仍想过上同样的生活。

图15 隋 母猪哺崽俑安徽省博物院藏

越窑青瓷猪圈(图14),浙江萧山所前镇蜀山东晋永昌元年(322)出土。口径11.8、高7.1厘米。直口,直腹,外沿起凸弦纹一道,平底内凹。圈内塑两只猪,大耳粗尾,背部阴线刻鬃毛。施青灰色釉。外壁施半截釉,露胎处呈褐色。这件器物造型简练,动物形象生动。

母猪哺崽俑塑造的是一只母猪正在喂养数只小猪的场景。反映了当时人们祈求家猪兴旺、田园富庶的良好愿望。安徽合肥杏花村五里岗隋墓出土一件母猪哺崽俑(图15),长17、高4.5厘米。圆形扁平状,单模制作,背凹不平。母猪侧卧于圆形底板上,背部露出数条肋骨,长吻,眯眼,大耳外翻。头顶至脊背长鬃直竖。四蹄交错分开,敞露腹部,九只猪仔趴卧,正在吮吸乳头。匠人善于观察生活,为了表现出母猪哺乳的艰辛,凸显母爱,这类题材的母猪往往极其消瘦,充满慈爱地静卧着喂养幼崽,造型生动,场面温馨,寓意深远。

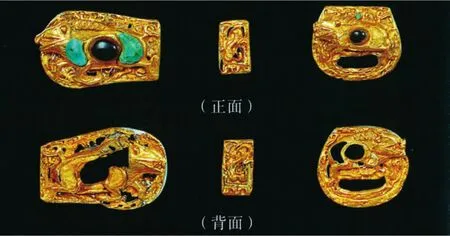

以动物作为器物的造型是欧亚大陆草原古代民族习用的装饰风格,其分布地域相当广泛。除中国北方草原外,在蒙古、南西伯利亚、阿尔泰、哈萨克斯坦直至黑海沿岸都很盛行,国内外学者将之命名为“野兽纹”或“野兽纹艺术”。野猪纹金饰牌(图16),北朝,呼和浩特市和林格尔县三道营乡另皮窑村出土。扣长10.6、宽6.5厘米。椭圆形銙长7.5、宽6.2厘米,长方形銙长4.5、宽2.5厘米。

图17 唐 狩猎纹高足银杯陕西历史博物馆藏

图18 唐 狩猎纹高足银杯展开图 (局部)

狩猎纹在战国铜器、汉代壁画及画像石、魏晋砖画、铜镜、金银器、石刻中都有出现。唐代开国皇帝母系为突厥族,宫廷生活沾有北方草原民族气息,唐代帝王极度喜爱狩猎活动。文献中有关马上狩猎的记载很多,《大唐新语》卷1记“太宗射猛兽于苑内,有群豕突出林中,太宗引弓箭射之,四发殪四豕”等。

陕西何家村窖藏出土的一批唐代金银器中有一件狩猎纹高足银杯(图17),陕西历史博物馆藏品。通高7.3、口径6、杯高4.9、足高2.4、底径 3.4厘米。侈口、圆唇,深腹,腹底部略向内斜收为小平底,平底下连接一小平盘,盘下为喇叭形高足。杯身中部的主题纹饰刻画出两个狩猎场景,其中一幅为两名武士前后夹击一头奋力奔逃的野猪(图18),前面一人骑马转身向后拉弓射箭,后面一人骑马向前射箭。另一幅是一位武士左手持弓策马追赶一只惊恐的小鹿。人物间衬有花草、树石等纹样,口沿下及腹下部均为缠枝花纹。唐代金银器中大量高足杯可能受到了拜占庭器物形制的影响而制作的,所不同的是,这类器物摒弃了西方常见的战争武力场面和凶猛的野兽,代之以狩猎、缠枝花草和各种当时人们喜欢的纹样。

唐三彩是一种低温铅釉随葬陶器,多施二三种或更多釉色的器物为最多,其次还有黄釉、绿釉、蓝釉、白釉、黑釉、红釉等品种。据考古资料,巩县窑和黄堡窑是当时生产三彩器的主要窑口。唐三彩造型种类多样,主要可分为人物俑、动物俑、日用容器、器用模型四个类别,此外还有少量三彩玩具和建筑构件。唐三彩做工十分考究,特别是人、兽俑类,用模范成形后,还使用了捏塑、刻花、印花、堆贴等装饰技法,釉色丰富多彩,釉面流淌,色彩斑斓。

图20 唐 青釉褐彩猪湖南省博物馆藏

图21 唐 彩绘猪首生肖俑新疆维吾尔自治区博物馆藏

1995年,西安长安灵昭出土一套三彩院落模型,长方形两进院落,由九座房屋模型组成,有院门、厅堂、后室,两侧东西厢房。院内有站立的侍从,还有鸡、鸭、狗、猪、骆驼等。四只鸭子、三条狗、三头猪、一只鸡和一只骆驼。施绿釉、黄釉的两头猪站立,施褐釉的猪呈卧状。黄釉小猪(图19),通高4、长6.5厘米。四只较短,身躯肥胖,吻部突出,鬃毛竖立,短尾卷曲,低首站立。猪俑身体各部位比例准确,整体协调,显示出高超的立体造型水平。盛唐时期,上层社会追求舒适安逸的庭院生活。

图22 宋 青白釉十二生肖俑罗田县博物馆藏

唐代时期,我国瓷器发展迅速,逐渐走向民用。出现了一批具有浓郁生活气息的器物,如长沙窑的釉下彩瓷器。长沙窑工匠采用既像速写又似漫画的简练手法,创造出一批形象生动的动物造型瓷玩,有威严的狮子、呆萌的肥猪、笨拙的大象、活泼的兔子,欢快的鸟儿等,这些造型皆栩栩而生,呼之欲出,形成了别具一格的民间艺术风格。

青釉褐彩猪(图20),通高4.5厘米。唐长沙窑产品,湖南省博物馆藏品。瓷猪呈椭圆形,前段有一捏塑的猪首,两个饰有刻划纹的椭圆形小瓷片表示猪耳,阴刻小圆圈为眼睛,吻部突出,饰有重圈纹。后端有一粗短尾巴,底部有四足。猪身中空,有三孔用于吹奏。该器胎色灰白,施青釉不及底,釉面满布开片,饰有褐彩。腹部浑圆,憨态可掬。

猪是十二生肖排行第十二的动物。生肖纪年是一种古老的纪年法。古代术数家以十二生肖与传统文化中的十二地支一一对应。以生肖俑随葬的习俗在唐代以前已出现,在隋唐墓葬中较为多见,并渐成体系。出现了头顶或怀抱生肖的文官人物俑,此外还有兽首人身生肖俑。据目前田野考古资料,时代最早的生肖俑出现于山东临淄北魏崔氏墓中,生肖俑带有龛台,以写实的手法,用动物原形的形式表现。隋唐时期,十二生肖除了做成俑用于随葬,还常刻在墓碑、墓志和棺椁等处。生肖俑或为坐姿,或为站姿,首为生肖动物,人身,身穿交领或圆领袍服,昂首平视,双手拱于胸前。十二生肖俑是古代用来“压胜”“辟邪”的镇墓明器,是古代丧葬礼仪的体现。

新疆阿斯塔那216号墓出土一尊彩绘猪首生肖俑(图21),高77厘米,站姿,俑身有方座。猪头在写实中又有适度夸张,脸形较瘦,鼻及吻部长,鼻孔较大。嘴鼻向外突出,獠牙上翘,双眼呈月牙状弯曲,似笑非笑。俑身着橘色右衽袍服,交领宽袖,下身穿袍裙,裙底露出鞋头。俑身比例匀称适度,雕塑手法十分细腻。

十二生肖俑除了常见的陶俑之外,还有三彩俑、青瓷俑、铁俑和石俑等种类。宋青白釉十二生肖俑(图22),一组12件,高17~21.2厘米,湖北省罗田县古庙河汪家桥M4出土,现藏于罗田县博物馆。俑作直立状。头戴“王”字高冠,身穿交领宽袖长袍,足着云头履,下置底板。分别手捧猪等十二生肖头像。均为瓷土作胎,青白釉脱落,造型生动形象。宋元之后,生肖俑逐渐消失。

从自然界中猎获野猪,到豢养家猪,人类走过了漫长的发展之路。由于猪长着一副圆敦敦的憨相,智力不高,能吃能喝能睡,故而在大部分人的心目中它成为懒惰、笨拙、贪婪、丑陋的代名词。与猪有关的很多成语如“狼奔豕突”“猪狗不如”“猪突豨勇”“猪卑狗险”等都具有贬义。猪作为重要的家畜为人类的发展做出了巨大的贡献,却背上了骂名,这对猪来说是极其不公正的,需为猪正名。