中美贸易磋商开始相向而行

雷墨

2月15日,中美新一轮经贸高级别磋商在北京结束,双方定于一周内在华盛顿继续磋商。而1月底双方就曾在华盛顿磋商,如此高频率的高级别磋商,说明中美双方都有紧迫感—在3月1日之前缓和、至少是不升级贸易摩擦。

2018年3月以来,中美举行了六轮经贸高级别磋商。但前四轮磋商没有遏制贸易摩擦的升级,两国都对对方的商品加征了关税。2018年12月1日习近平与特朗普在布宜诺斯艾利斯会晤后,双方为贸易摩擦升级按下了暂停键。此后,两国经贸磋商的氛围开始出现变化,即从美方一味地提要求、施压中方,转向双方都为了缓和贸易摩擦而寻求妥协。刚刚结束的北京磋商延续了这一趋势。

鉴于中美经贸关系的复杂性,与猜测某一轮谈判是否达成协议相比,更值得关注的是中美贸易磋商进入了“相向而行”的轨道。从目前的情况来看,中美继续相向而行的动力,暂时要大于可能导致经贸磋商破局的破坏力。

美国态度在变

中美经贸磋商氛围的变化,原因主要在于美方。1月上旬中美在北京举行了副部长级经贸磋商,显示特朗普政府开始严肃地对待中美经贸磋商:一方面,不再像此前那样不指定美中贸易磋商的美方牵头人,导致美方态度几度反复、立场摇摆不定;另一方面,开始从解决具体问题入手(副部长级磋商先行),而不再是仅凭高调施压迫使中方让步。

如果把北京副部长级磋商与1月30日、31日的华盛顿高级别磋商作比较,更能看出特朗普政府态度的变化。北京副部长级磋商前,发布消息的是美国贸易代表办公室;磋商结束后,美方的声明也是由贸易代表办公室发布。但华盛顿磋商结束后,美方声明出自白宫,美国贸易代表办公室一直没有发布任何消息。这个细节很可能意味着,在美中经贸磋商问题上,特朗普在以更深度介入谈判的方式“收权”—从贸易代表莱特希泽那里收回权力,至少是部分收回。

2017年5月被特朗普任命为美国贸易代表后,莱特希泽一直在影响中美经贸磋商的走向。这种影响在2018年12月初他被特朗普指定为中美贸易磋商的美方牵头人后达到顶峰。这项任命事实上赋予了莱特希泽相对于财政部长姆努钦、商务部长罗斯,以及顾问级别的库德洛、纳瓦罗等更大的政治优势与更多的政治资源。而这些人的政策倾向并不完全一致,莱特希泽是其中偏向鹰派的一个。

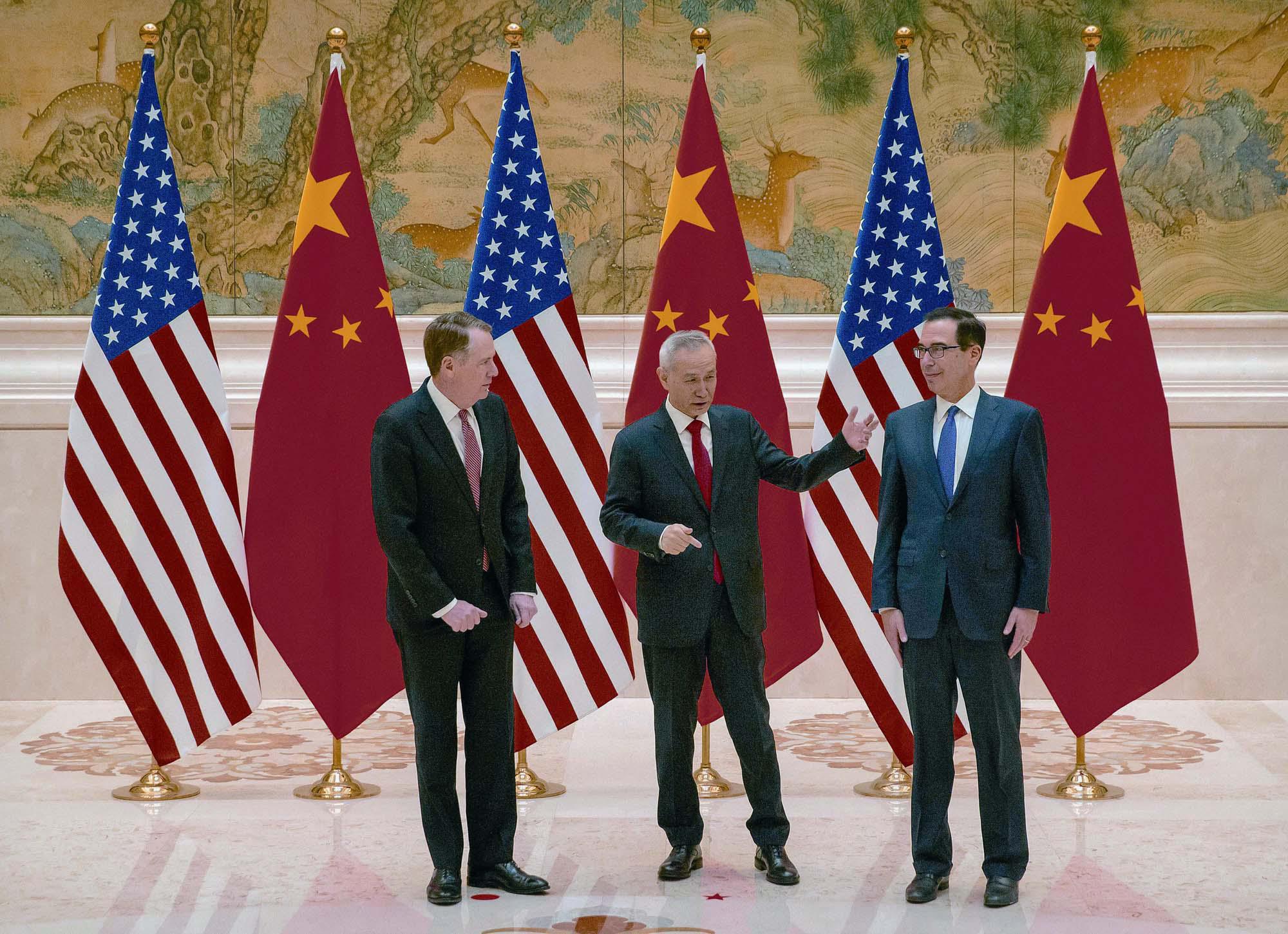

1月底华盛顿经贸磋商,虽然莱特希泽依然是美方牵头人,但姆努钦、罗斯以及纳瓦罗、库德洛等都参与了谈判。莱特希泽的权力事实上被“稀释”了。与莱特希泽对美中经贸磋商的乐观表态总是惜字如金不同,姆努钦更不吝啬谈磋商取得积极进展。更为关键的是,姆努钦的表态与特朗普基本一致。如果不是因为这种“一致”,特朗普不会在指定莱特希泽为牵头人的情况下,“加派”姆努钦来北京参与新一轮磋商。

在美中经贸磋商问题上,特朗普在以更深度介入谈判的方式“收权”—从贸易代表莱特希泽那里收回权力,至少是部分收回。

这次北京磋商后,至少在公开表态上,莱特希泽在向姆努钦靠拢。据路透社报道,习近平2月15日下午接见美方代表团前,姆努钦就在推特上透露会谈取得了成果(productive meetings)。在会见的过程中,莱特希泽说:“我们感觉在非常、非常重要且非常困难的问题上取得了进展(made headway)。虽然还有许多工作要做,但我们抱有希望。”据新华社报道,莱特希泽和姆努钦表示“下阶段,美方团队愿同中方团队一道,密切沟通、抓紧工作,争取达成符合双方利益的协议”。

特朗普政府态度的变化,从美方公布的声明内容中也可窥见一斑。北京副部长级磋商后,美国贸易代表办公室的声明提出了技术转让、知识产权保护、关税与非关税壁垒、市场准入等“结构性问题”,尤其强调了中方改革承诺的可验证性(verification)。“验证”这个表述,出现在那份不到200个单词的简短声明的第二句(第一句是关于美中北京谈判的事实描述),足见莱特希泽对这个问题的重视。

而在华盛顿磋商后的声明中,那些“结构性问题”都有提及,但没有出现“verification”这个表述,取而代之的是“fully enforceable”(全面实施)。相对温和的表述,很可能是美方的有限让步。不难想象,如果华盛顿磋商后美方的声明出自贸易代表办公室而不是白宫,措词上很可能要强势得多。

双方都有压力

这次北京磋商结束一周后,中美将在华盛顿再次举行经贸磋商。这样的安排本身就是中美相向而行的体现。就目前的情况来看,之所以能相向而行,主要源于中美双方都面临着经贸磋商破局可能带来的巨大压力。

中方的压力是显而易见的。在中美经贸摩擦升级前,中国经济增长已经呈现下行态势,尽管部分原因是中国政府主动去杆杠化、追求经济增长动能切换使然,但包括中美经贸摩擦升级在内的外部环境变化,无疑也是重要原因。毋庸置疑,中方有缓和与结束经贸摩擦的压力。

不过,美方的压力一点也不比中方轻。无论从经济还是政治角度看,特朗普缓和美中贸易摩擦的压力都在变得越来越大。1月底的华盛顿磋商后,特朗普依然坚称,如果在3月1日达不成协议,美国仍将提高对中国商品关税。不过,他的内心绝对没有公开表态那样淡定。这次北京磋商前后,美国多个官方渠道释放消息称,特朗普在考虑把3月1日加征关税的“大限”延长60天,给两国经贸磋商留出更多时间。

特朗普政府去年主动升级美中贸易摩擦,“赌”的是美国经济能够“一枝独秀”,可以承受贸易摩擦的冲击。去年7月对中国商品加征关税后,美国经济的确数月维持了较高增长,但从去年10月开始,美国经济的“例外”增长开始失去动能。有分析称,美国消费者之所以没有感受到物价明显上涨,原因之一是相关企业在关税导致的价格上涨上选择了自我消化,而没有转嫁给消费者。美国金融数据公司FactSet去年10月底的报告预测,美国公司去年前三季度的盈利从20%降为第四季度的7%。