“农商社会”说的学术背景与理论资源

葛金芳 柳平生

一、“农商社会”概念提出的学术背景

进入21世纪以来,《历史研究》编辑部和南开大学历史学院连续召开三次中国古代史高层研讨会,主题是重新梳理中国传统社会的演进轨迹。自1949年以来,中国的史学研究不能说没有成绩,但其弊端也是明显的,那就是用五种社会形态硬套三千年文明史,削足适履,单线演进,并将之称为“放之四海而皆准”的普世模式,违者批而诛之,奉者一花独放。这种状况在1978年以后逐渐松动,史学研究重获生机。随着国门打开,海外史学研究成果扑面而来,中国学者在反思“往日之非”的同时,也在思索如何重新归纳、概括中国数千年文明史的演进轨迹及其阶段性特征。《历史研究》编辑部和南开大学联袂召开的三次中国古代史高层研讨会,就是在这种背景下召开的。

大致而言,这三次研讨会上,就中国古代史演进轨迹提出了多种划分方法,当然也没有“定于一尊”。清华大学的张国刚先生主张仍用时间来划分,即分为古代—中古—近代—现代,不涉及时代定性或社会形态问题,最为便捷明快,但缺点是无法揭示各时段中国社会的性质和特征。云南大学林文勋先生提出“富民社会说”,主张将先秦以来的中国社会分为先秦部族社会—汉唐豪民社会—宋元富民社会(明清士绅社会是富民社会的最高阶段)—中华民国以来的市民社会这四个阶段,这是从社会形态入手的观察。南开大学的李治安先生对元明时段的中国社会也做出了独到分析。他认为,将近百年的元朝统治在明初社会还有不少遗存,特别是中原地区遗存较多,江南地区影响较小,要到明朝中叶以后这些遗存才基本消失;因此,宋元明时期的南方地区呈现出有别于“北朝”制度的“江南体制”特色。[注]①南开大学历史学院、北京大学历史系、中国社会科学院历史所编:《中国古代社会高层论坛文集》,北京:中华书局,2011年。

葛金芳在这几次会上先后提出了两种观察视角,一是从“同质社会”视角入手,将先秦称为“部族社会”、汉唐称为“吏民社会”、宋明称为“租佃社会”、辽夏金元称为“游牧社会”,而延续近三个世纪的清王朝则是宋明农业社会与辽金元游牧社会的综合体,由此奠定现代中国的基本疆域。二是从社会经济形态入手,认为先秦汉唐是古代农业社会,宋元明清是近世农商社会,20世纪后逐步进入现代工商社会。

十分巧合的是,在葛金芳提出“农商社会”概念前后,东北师范大学的赵轶峰先生提出,明清是“帝制农商社会”的崭新概念,与葛金芳“农商社会”说虽有区别,但相呼应。而且赵先生主编的《中国古代史》大学教材又从文明史角度,将中国古代史分为六段,即:夏商周为中华文明的古典时代;秦汉为国家政治的大一统时代;三国两晋南北朝为民族冲突与融合时代;隋唐为中华文明的发展与整合时代;五代十国、宋辽夏金为中华文明的多元繁荣时代;元明清为新的发展与挑战时代。

由此可见,中国史学界在突破“五种社会形态”的原有束缚方面做出了诸多努力,“农商社会”说只是诸多努力中的一种假说。

二、“农商社会”理论的基本构成

“农商社会”理论是从产业演进角度观察社会经济形态的嬗递轨迹而提出的一种假说或设想,迄今仍在不断完善、补充和构建之中。不过,其基本轮廓已清晰可见。

(一)“农商社会”的观察视角与存在时段

“农商社会”概念[注]“农商社会”是葛金芳教授首先提出的概念(参见葛金芳:《农商社会的过去、现在和未来》,《安徽师范大学学报》2009年第5期,又载中国社会科学院历史所、南开大学和北京大学主编:《中国古代社会高层论坛论文集》,北京:中华书局,2011年),引起历史学者较多的关注,学界就此课题亦曾开过数次学术会议。第一、二、三、四届“中国农商社会/富民社会”学术研讨会,分别于2014年(昆明)、2015年(长春)、2016年(北京)和2017年(厦门)召开。此后,本文作者又曾就农商社会的主要特征和运行机制提出过一些看法,参见柳平生、葛金芳:《“农商社会”的经济分析和历史论证》,《求是学刊》2015年第2期,又载《新华文摘》(网刊)2016年第3期。提出的初衷,是试图从中国历史发展的生动史实出发,重新总结中华文明史演进脉络及其阶段性特征,以凸显自身民族风范;而社会经济形态角度则是一个可行的分析视角。如果从产业结构变迁的角度来划分中国三千余年文明史的发展阶段的话,会发现它大致经历了以下三个阶段:即古代农业社会(先秦汉唐时期)、近世农商社会(宋元明清)、现代工商社会(19世纪中叶起步、21世纪初总体跨入)。

这就是说,汉唐时期,中国基本是一个自给自足的小农社会,农业是唯一的支柱和基础性产业,商品交换和商业活动即使有也无足轻重。与此相反,在现代工业社会中,与农业相比,工商业在国民经济中举足轻重;其经济景观是城市崛起,工厂林立,通衢大道星罗棋布,各种商店面街而设、争奇斗艳。而在这两种社会之间有一个很长的过渡阶段,在这个阶段中,农业仍是国民经济的基础产业,但是城市化进程启动,商业逐步发展,市场明显扩大,交换和货币逐步变得重要起来。手工业和商业已然成为国民经济中不可或缺的部分,与农业一起成为社会经济体系顺畅运行的重要支撑。这个经济过程起始于中国两宋时期,并一直延续到20世纪,长达千年之久。笔者认为,这个阶段(即宋元明清时期)的中国传统社会即是处在“农商社会”阶段;而以长三角为中心的东南沿海地区,则是农商社会诸项特征表现得最为鲜明的地区。

(二)“农商社会”的经济内涵与主要特征

与古代农业社会相比,农商社会的第一个特征是其经济结构已经发生部分质变,主要表现在两个方面:首先是从微观角度看,越来越多的个体从使用价值的生产者向交换价值的生产者逐步转化。如果某个小农家庭粮食种植业以外的收入(即从市场或雇主处得到的非农收入)超过了粮食种植业的收入,就可以认为这个家庭核算单位已经跨入农商社会阶段。其次是从中观角度看,农村经济中的非农产业持续增长。如果某个村庄、某处郊区、甚至某个市镇,其经济产值表中非农收入超过单纯的粮食种植收入,我们认为该处也已跨入农商社会的门槛。

农商社会的第二个特征是市镇兴起与城市化进程加速,其结果是城市化率(即城镇人口占总人口的比例)的显著提高。此点笔者有专文[注]柳平生、葛金芳:《南宋城市化进程与城市类型分析》,《四川师范大学学报(哲社版)》2014年第6期。可以参阅。

农商社会的第三个特征是早期工业化(原始工业化)进程启动。所谓“早期工业化”主要是指在人口压力下“传统组织的、为市场的、主要分布在农村的工业的迅速发展”。[注]Franklin F.Mendels,Proto-industrialization:the first phase of the industrialization process,The Journal of Economic History,Vol.32,No.1,Mar.,1972,pp.241-261;Peter Kriedte,Hans Medick,Güren Schlumbohm,Industrialization before Industrialization,Cambridge University Press,1982.亦可参阅史建云《工业化前的工业化》,《中国经济史研究》1988年第3期。这导致社会整体发展方式由传统的“广泛型成长”逐步转向具有近代性的“斯密型成长”。[注]请参阅葛金芳《从南宋手工业看江南早期工业化进程的启动》,载何忠礼主编《南宋史及南宋都城临安研究》,人民出版社2009年。“斯密型成长”(the Smithian Growth)是英国学者Phyllis Deane和W.A.Cole首先提出的概念,与此相关的另一个概念是“斯密型动力”(the Smithian Dynamics)。参见其合著British Economic Growth,1688-1959:Trendsand Structure,Cambridge University Press,edition,1969,pp.61-61,pp.86-87,p.96.

农商社会的第四个特征是交换活动显著增加,贸易市场容量扩大,经济由封闭向开放转变。从国内贸易看,宋代的长途贩运性贸易显然已不占主要地位(虽然它还在延续),“坐贾”取代“行商”成为商人阶层的主要构成。与此同时,两宋时期进入市场的商品构成也随之发生了重大变化,贸易性质由原来的奢侈品贩运性商业变为以居民日用品为主的规模型商业。宋代“商业不再为少数富人服务,而变成供应广大人民的大规模商业,这在性质上是一个革命性变化。”[注]傅筑夫:《中国封建社会经济史》第5卷,北京:人民出版社,1989年,第2页。

同时,在海外贸易的拉动之下,东南沿海地区一个新型的、充满活力的开放型市场经济逐步崛起,这是汉唐以来农业经济内部真正带有路标性意义的重大变化。这导致中国立国态势由原先“头枕三河、面向西北”一变而为“头枕东南、面向海洋”。[注]葛金芳:《大陆帝国与海洋帝国》,《光明日报·理论版》2004年12月28日,又载《新华文摘》2005年第5期。参见氏著《“头枕东南,面向海洋”——南宋立国态势及经济格局论析》,《邓广铭百年诞辰国际学术研讨会论文集》,北京:中华书局,2008年。亦即晚唐以降,中国开始由内陆帝国向海陆帝国的方向前进。

农商社会的第五个特征是带有近代色彩的新经济因素已然出现并有所成长。北宋中叶,最早的纸币“交子”开始作为交换媒介登上历史舞台时,白银作为贵金属称量货币跻身于流通领域,其货币化进程的诸般迹象也相继出现。[注]王文成:《宋代白银货币化研究》,北京:云南大学出版社,2001年。此外,纺织、茶叶和果树种植业中“包买商”的出现,以及井盐业、矿冶业和纺织业中雇佣劳动的使用,均是表征。

(三)“农商社会”的运行机制

与先秦汉唐时期的古代农业社会相较,农商社会的运行机制也发生了变化。社会生产由原先单靠生产效率提高来缓慢推动,开始变为由生产效率和交易效率发生良性互动,并共同作用于社会经济的动力机制。[注]柳平生、葛金芳:《“农商社会”的经济分析和历史论证》,《求是学刊》2015年第2期。不难看出,农业生产效率的提高是农商社会赖以出现的逻辑起点:粮食剩余率的提升会为手工业和商业释放出更多劳动力;商品性农业(如种茶、植蔗、栽花和桑麻种植等)的成长,会为手工业提供原材料以及为商业提供商品;非农部门的成长反过来又为农业部门的商品化提供需求与动力。农业生产的专业化、商业化处于螺旋式上升过程之中。此其一。

其二,在城乡市场加速成长的环境中,由于交易规则与惯例的逐步合理和交通运输条件的不断改善,商业领域中的交易效率得到明显提升,这是推动农商社会不断前行的内生动力。

其三,交易效率的提升会导致商贸活动和市场容量的扩大,反过来又将进一步刺激农业、手工业生产效率的提升,促使更多的农产品和手工业产品进入交易市场。“市场要是过小,那就不能鼓励人们终生专务一业。”[注]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上),郭大力、王亚南译,昆明:商务印书馆,1981年,第17页。因为构成庞大市场的,“不是单纯的面积或人口,而是购买力,即吸收大量年产出的能力”[注]阿伦·杨格:《报酬递增与经济进步》,载罗卫东主编:《经济学基础文献选读》,杭州:浙江大学出版社,2007年,第276页;原载K.Arrow,Economic Implication of Learning by doing,Review of Economic Studies,1962,(29),pp.155-173;J.Lucas,Onthe Mechanicsof Economic Development,Journalof Monetary Economics,1988(22),pp.3-42。。显而易见的是,当社会购买力提高、社会需求扩大之时,整个社会的生产效率和交易效率会同时得到提高,进而使农商并重的结构性特征更加显现。

三、“农商社会”说的理论资源

“农商社会”理论的提出主要依赖于中国历史发展的史实基础,依赖于现存文献提供的历史信息而总结出来的。除了丰富的史实基础以外,“农商社会”假说也得益于一些理论资源的启发。

(一)来自区域经济史研究的启示:江南经济区

首先是区域经济史研究的启示。依据区域经济理论,经济运动不是均质的匀速运动,而是非均质有差异的不连续的跃动,资源配置会出现“空间扭曲”,即存在“点—线—面—空间”差异。从历史发展来看,河流流域多半是人类文明的起源地,山川、沙漠及广袤的海洋,物产贫瘠,人烟稀少或没有人类,几乎没有经济活动。所以,从某一经济集聚效应比较明显的区域入手进行经济史研究是一个合理的做法。就“农商社会”理论而言,其研究的逻辑起点即是从农商社会特征最显著、最经典的地区——江南经济区入手的。

实际上,经济史学界有诸多研究江南地区的成功案例。明确主张对近千万平方公里的中国疆域应当进行分区域研究的当属美国学者施坚雅(G.William Skinner),他认为将拥有广袤疆域的中国作为一个整体来研究是行不通的,应划分成几个大的区域作分别研究。1985年,施坚雅明确指出中国各大区域各有其自身的发展周期,历史盛衰变化的“长波”在各大区域之间经常是不同步的,如“东南沿海和华北区域的发展,就毫无同步性可言”[注]载《亚洲研究杂志》总44期,1985年2月。中译文见王旭等译:《中国封建社会晚期城市研究》,长春:吉林教育出版社,1991年,第1-24页。。

著名的“大分流”(the Great Divergence)理论创立者、美国学者彭慕兰(Kenneth Pomeranz)进一步细化了施坚雅的看法。彭慕兰认为,“在进行东西方比较(或者任何比较)时所用的单位必须具有可比性……中国作为一个整体(或印度作为一个整体)更适合与整个欧洲而不是与具体的欧洲国家进行比较:正如中国既有富裕的江南也有贫穷的甘肃一样,欧洲同样既包括英格兰也包括巴尔干。江南当然不是一个独立的国家,但在18世纪,其人口超过除俄国以外的任何一个欧洲国家,就其在自己所处的更大社会中的经济职能来说,江南——而不是整个中国——是英格兰(或者英格兰加上尼德兰)的一个合理的比较对象。……我们得以把经济发展看作地区间互动的结果”[注]彭慕兰:《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》,南京:江苏人民出版社,2003年,《中文版序言》,第2页。。彭慕兰把“工业革命”以前的中国区域经济(江南地区)与西欧区域经济(英格兰)进行对比研究,指出1750年以前,与江南相比,英格兰在资本积累、经济制度、市场与技术等方面并不具备决定性优势;只是一些历史巧合,如英国煤矿位置、新大陆的发现等偶然因素才导致英格兰的工业革命,从而使西方超越中国、成为世界经济中心;而在此之前,世界是一个多元体系,并没有一个经济中心。美国学者的案例成功说明,通过选择合理的经济区域进行历史分析,可能得到意料不到的新结论。

(二)来自“唐宋变革期”理论的启示:经济结构变迁

随着彭慕兰“大分流”理论的传播,如何评价中国江南地区的经济成就很快成为英语学界经济史研究的热点。例如S.Broadberry等认为,中国人均GDP在北宋时期处于历史最高水平,明清时期开始下降;人民生活质量在北宋时处于世界领先水平,到1300年开始落后于意大利,不过长三角地区的人均GDP和人民生活质量仍然与欧洲最发达的地区持平;但从1700年开始中国与欧洲的差距持续扩大,大分流开始出现。[注]S.Broadberry,H.Guan,D.D.Li,China,Europe and the great divergence:astudy in historical national accounting,980-1850,working paper of the Department of Economics,the University of Warwick,2014.https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/324-2017_broadberry.pdf.李伯重和Jan L.van Zanden 认为,1820年荷兰人均GDP是长三角地区的两倍;但长三角地区的农业生产力与英国和荷兰接近,可其工业和服务业(除政府公共服务外)的生产已与英、荷两国拉开巨大差距。[注]BozhongLi,JanL.van Zanden:Before the Great Divergence Comparing the Yangzi Deltaand the Nether landsat thenineteenthcentury,Discussion paper No.8023 from the Centre of Economic Policy Research,London,UK.此外,还有诸如麦迪森等诸多学者的研究结论,不再赘述。

海内外学界对江南经济区一直具有较高关注度的原因即在于:从宋代以来江南地区已经发生了重大的经济变革。较早捕捉到这种变革讯息的是日本学者。如日本京都学派的代表人物内藤湖南和宫崎市定认为,中国唐代属于中世,宋代则进入近世。东京学派的加藤繁则认为,中国唐代应是古代社会,宋代进入中世社会。尽管他们的估计整整相差了一个时代,但共同点是这两个学派都认为唐宋之际是中国传统社会发生质变或部分质变的分水岭;而这种社会变动在江南经济区表现得尤为突出或典型。斯波义信认为,如果从长时段宏观视野来看待社会变迁的话,可以发现中国两千多年历史存在两个变革期:一个是从中唐到北宋晚期(8-13世纪),另一个是晚明清初(16-18世纪);而唐宋变革期的一个内在变化是经济力量的上升与扩张,这在长江中下游表现得更为集中和突出:人口增加、农业发展、商业发达。[注]YoshinobuShiba,The diversity of the social-economy in Song China,960-1279,ToyoBunko,2011,Introduction,pp.1-9.

基于深谙自身文化的内在优势,中国学者对江南经济变革的研究更深入、更具体,而且各有侧重、相互支撑。中国台湾学者刘石吉是明清史专家,他在20世纪80年代连续发表长篇论文,将明清时期江南市镇的兴起和发展归结为“商业资本主义”的发展,提出江南地区的近代化已经达到相当水准。[注]刘石吉:《明清时代江南市镇研究》,北京:中国社会科学出版社,1987年。复旦大学的樊树志教授同样认为江南区域经济发生了重大变革,其主要标志是在市场勃兴的带动下,江南地区早期工业化进程已经启动。[注]樊树志:《明清江南市镇探微》,上海:复旦大学出版社,1990年;《江南市镇:传统的变革》,上海:复旦大学出版社,2000年。关于早期工业化始于宋代的问题,葛金芳在1994年和2005年有两篇长文相继论及。[注]葛金芳:《从原始工业化进程看宋代资本主义萌芽的产生》,《社会学研究》1994年第6期;《宋代经济:从传统向现代转变的首次启动》,《中国经济史研究》2005年第1期。经济史名家李伯重则对明清时期江南地区早期工业化进行了专题研究。他认为,1550-1850年间江南的经济增长是“斯密型成长”,即分工的发展既为市场所推动、又受限于市场之大小(也就是市场容量)。[注]李伯重:《江南的早期工业化(1550-1850)》,北京:社会科学文献出版社,2000年,第24、534、535-536页。这就是说,在市场的扩大是早期工业化进程的重要推动力量这一点上,上述诸先生的看法大体上是一致的。这些成果在“农商社会”之特征归纳中得到具体运用。

(三)来自超长期增长理论的启示:技术进步与发展动力

从20世纪80年代末开始,以色列经济学家盖勒(Oded Galor)发表系列长文,试图运用数学方法,建立一种超长时段的经济增长理论,以说明技术进步在人类历史发展中的作用。这一理论被称为“一元论增长理论”(Unified Growth Theory)。盖勒依据不同历史时期促进经济增长的主要动力因素不同,将人类经济增长模式(Growth Regime)分为三种类型:即马尔萨斯模式(Malthusian Regime)、后马尔萨斯模式(Post-Malthusian Regime)和现代经济增长模式(Modern Growth Regime)。[注]参见OdedGalor,The Demographic Transition and the Emergence of Sustained Economic Growth,Journal of the European Economic Association,Vol.3,No.2/3,Apr.-May,2005,pp.494-504;Towards Unified the Ory of Economicgrowth,World Economics,vol.9No.2.April-June,2008,pp.118-143;The 2008 LawrenceR.KleinLecture-Comparative Economic Development:Insights from Unified Growth Theory,International Economic Review,Vol.51,No.1,Feb.,2010,pp.1-44.等等。

所谓马尔萨斯模式是指经济增长来源于人口增长,但人均收入水平较低,技术进步超慢甚或不变,并且在增长中的作用不明显(这实际就是众所周知的“马尔萨斯陷阱”)。这种增长模式贯穿了人类历史的大部分时段,甚至持续到18世纪中叶。所谓后马尔萨斯模式是人类经济发展开始脱离马尔萨斯陷阱的最初起飞阶段:虽然人口增长与经济增长正相关,但技术进步加快,人均收入明显上升。这一阶段实际是处在马尔萨斯模式与现代经济增长模式中间的过渡阶段,并会持续一个较长历史时段,期间会出现人口转型和人力资本需求上升。现代增长模式就是当前诸多发达国家和许多发展中国家的增长模式,技术和人力资本在经济增长中起主导作用。在盖勒看来,这三种模式在人类历史各阶段、当今世界各区域或各经济体中都能找到,且后一种模式是对前一种模式的超越;超越的动力就是来自技术进步导致的人口转型和人力资本需求。[注]Oded Galor,Towards a unified theory of Economic Growth,World Economics,vol.9 No.2.April-June,2008.盖勒这种超长期经济增长动力理论,可以列为下表:

表1 一元论增长理论

资料来源:笔者根据相关资料整理。

如果运用盖勒模式对照中国实际的话,我们发现中国两宋时期,[注]盖勒关于马尔萨斯模式一直持续到18世纪中叶的说法,在世界不少地区确实如此,但与中国实际不符。本文认为,中国自宋代开始即出现后马尔萨斯增长特征。特别是江南地区的经济增长模式具有后马尔萨斯增长模式的明显特征,即虽然经济增长与人口增长正相关,但技术进步在经济增长中的作用显著增强,这也是导致宋代人均GDP属于历史高峰[注]有多项研究证明,宋代是中国历史上人均GDP的最高峰时期。请参阅麦迪森:《中国经济的长期表现,公元960-2030年》,上海:上海人民出版社,2011年。刘光临:《宋明间国民收入长期变动之蠡测》,《清华大学学报(哲社版)》2009年第3期。Kent Deng,Patrick Karl O'Brien,Creative Destruction:Chinese GDP per capita from the Han Dynasty to Modern Times,Working Paper,No.63,European Historical Economics Society,September,2014.的重要原因。也就是说,宋代江南区域经济的发展,虽然人口仍是一个推动力量,但主要动力乃是技术进步和劳动专门化。

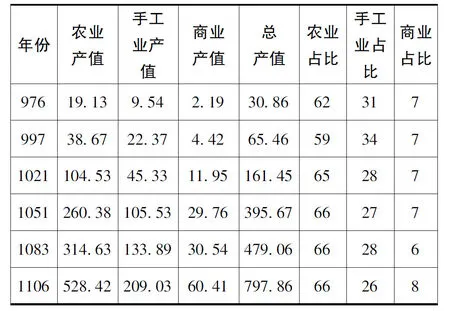

这还可以从中国和欧洲经济史的对比中得到体现。1379-1381年,英格兰有56%-59%的人口从事农业和渔业,1381年的人均收入与1800年的持平。[注]Gregory Clark,1381 and the Malthus delusion,Exploration in Economic History,50 (2013),pp.4-15.从整个大不列颠来看,1381年其工业与服务部门劳动力比例占40%,在1522-1700年间大量劳动力从农业中转换出来;从17世纪开始农业生产率的提高有力地支持了工商业就业,因而到1759年农业劳动力份额已经下降到37%,而工业已经上升到34%。此后由于机器生产效率远胜于手工劳动,工业产出比例在工业革命过程中不断上升。[注]Stephen Broadberry,Bruce M.S.Campbell,Bas van Leeuwen,When did Britain industrialise? The sectoral distribution of the labour force and labour productivity in Britain,1381-1851,Exploration in Economic History,50 (2013),pp.16-27.荷兰的情况与英格兰有些类似。1347-1807年,荷兰凭借产业结构变迁、技术发展和要素替代,经济出现持续增长;但这一时期人均GDP年均增长率仅为0.19%,而且增长非常不稳定。[注]Jan L.van Zanden,Bas van Leeuwen,Persistent but not consistent:the growth of national income in Holland,1347-1807,Exploration in Economic History,49 (2012),pp.119-130.与14世纪及以后的西欧相比,10-12世纪初的中国北宋GDP的部门构成显示,农业比例约在59%-66%之间,工商业比例约在36%-41%之间(如下表所示)。工商业产值处于三分天下有其一的地位,农商并重的经济结构已然显现。

表2 北宋GDP及其部门构成(单位:百万贯;%)

资料来源:Baomin Dong,Jiong Gong,Velocity of money and economic development in medieval China:the case of Northern Song,Review of Development Economics,2014,18(2),pp.203-217.

(四)来自布罗代尔长时段理论和新制度经济学的启示:市场制度

“农商社会”理论采取长时段眼光,考察数百年至上千年的经济结构之变动。这与法国著名史学家布罗代尔(Fernand Braudel,1902-1985)在《15-18世纪的物质文明、经济与资本主义》中表达的长时段整体史观不无关系。其所谓长时段是指社会结构,如地理、组织;中时段是指局势,如政治、社会、文化;短时段是指事件,对历史进程影响甚微、转瞬即逝。布罗代尔特别强调市场在经济发展中的重要作用。他认为,市场是一个长时段结构,它从人类历史的早期就已存在,而且越到后来,市场发挥的作用和影响就越大。他说:“很早以前就有征兆预告资本主义的诞生:城市和交换蓬勃发展,劳动市场开始出现,社会交往日渐稠密,货币广泛流通,生产不断提高,远程贸易及国际市场先后问世。”[注]布罗代尔:《15-18世纪的物质文明、经济与资本主义》(第3卷),北京:三联书店,2002年,第722页。而“资本主义的主要特权,无论在今天或昨天,还是选择的自由。资本主义既然能够选择,它就能随风使舵:这是它具有充沛生命力的秘密。”[注]布罗代尔:《15-18世纪的物质文明、经济与资本主义》(第3卷),第724页。而农商社会的主要特征之一就是市场的扩大。市场扩大既是农商社会区别于农业社会的关键所在,也是农商社会能够转进至工商社会不可或缺的历史前提。

新制度经济学对市场制度的看法也颇有启示作用。在新制度经济学看来,变化的人类生活世界不断提出新问题,超越经验解释限度,于是用规则限制选择。由于“这个世界不断产生需要解决的全新问题”,“我们从过去经验中形成的理论”,又不足以解决这些问题,所以必须“找到影响变迁过程的潜在力量。”[注]诺斯:《理解经济变迁过程》,北京:中国人民大学出版社,2008年,第13-14页。为了弥补“个体能力与所决策问题的难度之间的差距”,人类便“构造一些规则去限制这种条件下选择的灵活性”,此即“通过把选择导向一个更小的行动集”,以求达到“制度可以改进人类控制环境的能力”。[注]诺斯:《理解经济变迁过程》,第15页。就市场制度而言,“与其他许多制度一样,市场既包括自发发展的因素,也包括人为设计的因素。除非有适当的文化和制度基础,否则个人的首创精神和集体性的法令都是无效的”。对单个孤立的市场,它“都与其他的制度相互交织,并且具有一个特殊的社会文化背景。因而,不仅存在一种类型的市场,而是存在许多不同的市场,每一个市场都依赖于它的内部惯例、文化规范和制度组成。”所以,“市场通常是高度组织的实体”。[注]杰弗里·M﹒霍奇逊:《经济学是如何忘记历史的:社会科学中的历史特性问题》,北京:中国人民大学出版社,2008年,第288-290页。在市场组织中,技术进步、劳动专门化以及产出增加、经济增长等问题均处于一个系统的网络结构之中。“每个人对专业化水平的选择不但影响他的生产率,而且影响对其他人产品的市场,影响他人是否能专业化,因而影响他人的生产率。这就是典型的网络效应。”[注]杨小凯:《经济学原理》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第90页。宋代农商社会中,城市和乡村地区有不同层次、不同类型的交易市场存在,买卖活动多、交易频次高、对市场交易制度的依赖性强。所以,关于市场制度框架的相关学说也是“农商社会”说的一个重要支柱。

四、宋人对“农商社会”的观察和理解

“农商社会”说固然借用了一些历史学和经济学的观察工具,但归根结底是从两宋社会的历史实际归纳出来的理性认识。此节略述宋人对其时其身所处社会之经济结构变革的观察和认识,以佐证“农商社会”这个概念并非今天的杜撰和臆测。

自北宋中叶以降,一些思想敏锐的士大夫相继观察到其时社会经济结构与汉唐时期的农业社会相较已有明显不同。神宗熙宁年间(1068-1077),身处西川商业都会的成都人邓绾(1028-1086)就有“行商坐贾,通货殖财,四民之益也”[注]王称:《东都事略》卷98《邓绾传》,南京:江苏广陵古籍刻印社,1991年影印本。的话头。这不仅是邓绾对商人阶层带来经济活力的肯定,而且可以看出他已经认识到工商业在社会经济结构中的重要性。

稍后,约在哲宗元祐二三年间(1087-1088),时任浙东天台县令的郑至道也认识到手工业、商业对社会经济的价值与意义并不亚于农业。他在天台令任上一连发布七道“谕俗文”,其中第七篇《重本业》开篇即云:

古有四民,曰士、曰农、曰工、曰商。士勤于学业,则可以取爵禄;农勤于田亩,则可以聚稼穑;工勤于技巧,则可以易衣食;商勤于贸易,则可以积货财。此四者皆百姓之本业。……不能此四者,则谓之浮浪游手之民。[注]陈耆卿:《嘉定赤城志》卷37《风土门·土俗》。郑至道任天台县令事,见该志卷11《秩官门·诸县令》表。引文与该表分见《宋元方志丛刊》,北京:中华书局影印本,1990年,第7578页、第7377页上。先前一些经济思想史专著常将这段话系在陈耆卿名下,实误。陈耆卿是南宋理宗嘉定年间(1208-1224)人,较之郑至道要晚一个半世纪。

从经济思想史角度看,郑至道是“士农工商,四民之本”理念之最早、最明确的宣示者。若从经济结构角度视之,郑至道应是北宋中叶以来,手工业和商业开始取得与农业同等重要地位这一变革的较早发现者。

事实上在此之前司马光已有类似说法。他在仁宗嘉祐七年(1062)的奏疏中指出,手工业者和商人同农夫一样,都是社会财富的创造者:

夫农、工、商贾者,财之所自来也。农尽力,则田善收而谷有余矣。工尽巧,则器斯坚而用有余矣。商贾流通,则有无交而货有余矣。[注]《续资治通鉴长编》卷196,嘉祐七年五月丁未条,第4754页。

司马光肯定手工业者、商人与农民一样,具有同等的价值创造作用,实际上也是认为手工业、商业和农业一样,均是社会经济结构中不可或缺的组成部分。

哲宗元祐七年(1092),苏轼在反对征收五谷力胜税钱的劄子中说,若对粮食、流通、交易收税,会“使商贾不行,农末皆病”[注]苏轼:《苏轼文集》,孔凡礼校点本,北京:中华书局,1986年,第3册,第990页。。这就是说,阻碍农产品流通渠道,反过来会伤害粮食生产。这是对农业生产、特别是粮食生产已离不开商业交易的明确认识,其背景应是其时粮食生产商品化程度不断加深的自然反映。

其后,即绍圣四年(1097),户部尚书蔡京对农商并重这个基本经济结构提出了确切的看法:

商农相因以为生者也。商不通则物不售,物不售则贱,贱则伤农。农商不能交相养,庇四海之民于平安之时,而未免流离于水旱之际,则非所谓和万邦也。[注]《续资治通鉴长编》卷490,绍圣四年八月壬午条,北京:中华书局标点本,1992年,第8册,第11620-11621页。

这是对国民经济中农业和商业两个部门相互依赖、互为支撑、缺一不可之关系的正确理解。蔡京甚至认为,自北宋开国以来的100多年中,各种经济弊端之重要根源就在于商业发展得不够好。他说:

人知所尚,则士非不多也;土无不辟,则农非不劭也;器无不精,则工非不巧也;四民之业,三民备矣。而商不通,故天下之大,百年之久,民未加富,俗未加厚。[注]《续资治通鉴长编》卷490,绍圣四年八月壬午条,第11620页。

这等于是说,在蔡京这位财政大臣眼里,商业已经居于牵一发而动全身的关键地位。商业发展了,士、农、工这三业都将受益;商业如受阻滞,则整个社会都会受到莫大影响,士大夫阶层、手工业者和农民的经济利益亦会受到损害。只有“农商相因”社会生产才能生机蓬勃;若“农商不能交相养”,则生产链条就会断裂。

与司马光同时代的欧阳修也有类似看法。他在《送朱职方提举运盐》一诗中说:

闵然哀远人,吐策献天子。治国如治身,四民犹四体。奈何窒其一,无异釱厥趾。工作而商行,本末相表里。臣请通其流,为国扫泥滓。[注]欧阳修:《欧阳修全集》卷7,《送朱职方提举运盐》,北京:中华书局,1986年,第49页。

欧阳修坚决反对抑商政策,其现实依据即是士、农、工、商四业是有机联系的一个整体,就像人有四肢一样,缺一不可。

上引诸条言论,足以说明北宋中叶以降,有越来越多的人开始放弃汉唐时期“重本抑末”“重农抑商”的传统观念,看到了商业(含手工业和商品性农业)在社会经济体系中具有越来越重要的作用和不可或缺的地位。这是宋人对“农商并重”社会的明确认识,同样也是“农商社会”说赖以提出的历史依据。