渤海海域秦皇岛29-2东构造优质混积储层主控因素

张藜,王德英,张新涛,刘艺萌,徐伟

中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459

0 引言

由于埋深相对浅层大,优质储层的发育一直是制约油气富集程度的重要因素[1]。而渤海中深层最主要的勘探层系沙河街组埋深普遍超过3 000 m,储层物性较差[2]。近年,秦南凹陷南部陡坡带秦皇岛29-2东构造沙河街组钻遇厚度达300~400 m陆源粗碎屑与碳酸盐鲕粒生物碎屑混合的沉积储层,孔隙度达35%,渗透率局部在500 ×10-3μm2以上,酸化测试后获日产油过千方,成为渤海油田古近系碎屑岩中产能之最。故对秦皇岛储层特征及其主控因素展开研究对秦南凹陷类似地区,乃至对整个渤海湾盆地以及国内外其他类似地区中深层油气勘探均具有重要启示意义。

“混合沉积物”一词由Mount提出,最早“陆源碎屑与碳酸盐的混合”沉积物发现在浅海陆架中[3]。国际上对非海相混合沉积的探讨最早为Hartford 盆地的冲积平原中[4]。国内学者近年来对湖相混合沉积的沉积特征、沉积模式、控制因素及成因机理等进行了深入研究[5-9]。但秦南凹陷南部陡坡秦皇岛29-2东构造区混积储层相关研究较为薄弱,已有研究主要侧重于介绍秦皇岛29-2东油田的油气藏模式[10]、勘探关键技术[11]、古地貌控沉积作用[12]及复杂岩性储层地质建模[13]等。高梦天等[14]对该混积岩储层的特征及主控因素进行了初步探讨,认为岩相、沉积相、压实作用、胶结作用和溶蚀作用共同控制该区储层物性,但并没有明确指出其关键要素及形成机制。吕正祥等[15]探讨了石臼坨凸起东段深埋藏期白云岩储集空间主要为高孔的原生孔隙,指出高能环境和早期衬垫白云石对原生孔隙度的保存具有重要意义,但主要针对秦皇岛36-3地区,秦皇岛29-2东地区仅有涉及。本文通过钻测井,岩芯、偏光、扫描电镜、阴极发光、物性、全岩分析等资料,系统阐述秦皇岛29-2东混积岩储层岩石学特征、孔隙等储集性能特征,并结合同位素及包裹体测温等方法,讨论其优质储层的主控因素及形成机制。

1 秦皇岛29-2东油田概况

秦皇岛29-2东构造位于渤海海域中部,构造位置处于秦南凹陷南部石臼坨凸起东部倾末端断裂下降盘陡坡带(图1),是依附于一组东西向断层形成的断鼻构造。该构造目前已钻遇地层自下而上分别为:古生界(PZ)、中生界(MZ)、古近系沙三段(E2s3)、沙一二段(E3s1+2)、东营组(E3d)和新近系馆陶组(N1g)和明化镇组(N1+2m)。沙一二段是目前石臼坨凸起东段中深层油藏及凝析气藏最主要的富集层段,埋藏深度在3 100~3 700 m之间。成熟度、生物标志化合物、碳同位素等指标分析表明,中深层油气主要来自相接的次级凹陷,表现为近源充注,晚期成藏特征。物源体系来自石臼坨凸起东段的中生界及古生界地层,主要岩性包括安山岩、玄武岩、凝灰岩及砂—泥岩等。沙一二段主要沉积相类型有扇三角洲、辫状河三角洲、混积滩及湖相,与东营组240~680 m厚的纯泥岩盖层形成良好的储盖组合[10]。其中秦皇岛29-2东油田为构造—岩性复合油藏,储集层由陆源碎屑(细砾、砂砾及含砾砂)与碳酸盐鲕粒及生物碎屑组成,具有典型的混合沉积特征。

图1 秦皇岛29-2东构造位置Fig.1 Location of QHD29-2E

2 混积岩储层特征

2.1 岩石学特征

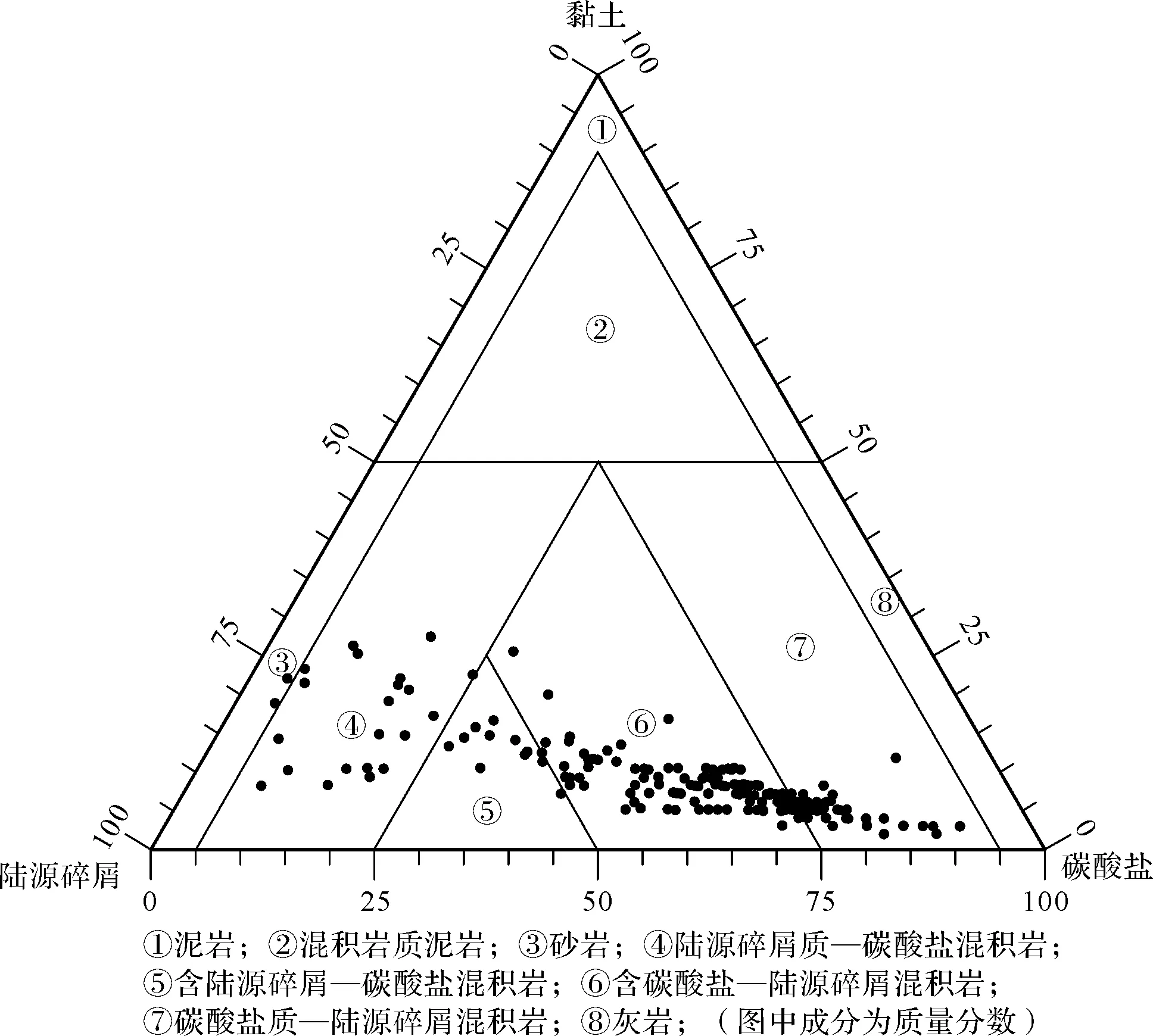

目前,混积岩类型划分方案较多,多以碳酸盐、黏土、陆源碎屑三端元组分含量进行类型划分,但各端元组分含量所占的比重存在较多争议[3,16-18]。张雄华[17]将黏土百分含量0%~50%、碳酸盐百分含量5%~95%、陆源碎屑含量5%~95%定义为混积岩,并将“混积岩”作为中心词。该分类方法应用较广。本文采用张雄华的分类方法,在岩芯观察基础上,结合镜下岩石学鉴定,对研究区混合沉积类型及特征进行了研究。将秦皇岛29-2东构造区沙一二段混积岩分为含陆源碎屑—碳酸盐混积岩(碳酸盐主导,陆源碎屑含量5%~25%)、陆源碎屑质碳酸盐混积岩(碳酸盐主导,陆源碎屑含量25%~50%)和碳酸盐质—陆源碎屑岩(陆源碎屑主导,碳酸盐含量25%~50%)3类(图2)。

其中碳酸盐为主导类混积岩具有粒屑结构,颗粒组分主要为鲕粒(图3a),其次为生物碎屑,少量陆源碎屑。鲕粒均为表鲕,鲕心成分主要为陆源碎屑和生物碎屑。陆源碎屑主要以砂—砾级的中酸性喷出岩岩屑存在,局部泥质发育(图3c);生物碎屑主要见软体类螺碎屑(图3b),螺化石体腔内完全或不完全充填显微晶白云石。局部富集介形虫碎屑(图3d)。填隙物主要为隐晶白云石基质和显微晶白云石胶结物及高岭石等,局部含灰质(图3e)。基质白云石呈陆源碎屑的鲕圈分布或团块分布,部分显微晶白云石呈马牙状垂直陆源碎屑颗粒边缘生长(图3a)。而陆源碎屑为主导类主要有表鲕状细砾(图3f)、砂砾、含砾砂、中粗砂及细砂(图3g),少量的极细砂,粉砂。砂及砾石成分主要为中酸性喷出岩岩屑,少量石英、长石、碳酸盐岩屑颗粒。盆屑主要为生物碎屑螺化石,鲕粒及少量白云质砂屑(图3h)。填隙物主要为白云石及高岭石。白云石通常发育两期,第一期隐晶白云石呈表鲕的鲕圈分布,第二期显微晶白云石垂直第一期胶结物,呈马牙状生长,通常晶形较好,具有环带结构。无论是碳酸盐主导还是陆源碎屑主导的混积岩,均以粗碎屑颗粒为主,黏土质和灰泥成分少,含量低。

图2 秦皇岛29-2东构造混积岩分类图Fig.2 Classification of mixed rocks in QHD29-2E

2.2 储集空间特征

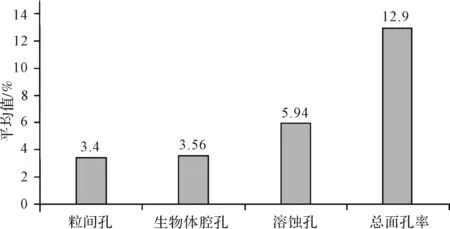

为查明储集空间特征,应用偏光显微镜、扫描电镜观测,并辅助电子探针进行微区成分分析。结果发现,研究区除了发育规模性的次生孔隙(颗粒溶蚀孔、溶模孔,晶间、晶内溶蚀孔、粒间溶蚀孔)外,局部保存了较好的原生孔隙(原生粒间孔和生物体腔孔),总面孔率可高达12.9%,其中原生孔隙平均面孔率达到6.96%,原生粒间孔和生物体腔孔分别占3.4%和3.56%;次生溶蚀孔隙面孔率最高5.94%(图4)。另外局部还发育裂缝、微裂隙,也具有一定的储集意义。

图4 混积岩储集空间类型Fig.4 Types of mixed rock reservoir pores

(1) 粒间孔隙

粒间孔隙是沉积期形成的原生孔隙,可以为沉积中原生形成或胶结物溶蚀后残余。多被不同程度的胶结充填和溶解扩大,是最常见的具有经济意义的孔隙。该区由于沉积物整体粒度较粗,灰泥和胶结物少,颗粒圆度和分选较好,粒间孔隙发育。在含陆源碎屑的鲕粒白云岩中砾质和砂质岩屑颗粒作为鲕心,骨架颗粒坚硬,不易压实,因此在局部保存了较好的粒间孔隙,且多为残余粒间孔,呈多边形和不规则状产出。图5a指示鲕粒颗粒包围的孔隙,部分被高岭石充填,残余孔隙连通性较差;在QHD29-2E-5井岩芯中局部粒间孔隙可达3~4 mm,多为颗粒支撑方式,孔隙空间多孤立。原生粒间孔隙也可被不同程度溶蚀扩大,与铸模孔等广泛连通,使得孔隙空间显著增大。

(2) 生物体腔孔

生物体腔孔隙是生物体内由生物外壳所封闭的孔隙,通常由生物死后软体部位腐烂分解而留下。研究区大量软体生物螺发育,其体腔孔隙也是重要的孔隙类型。由于生物螺碎屑与陆源碎屑混杂堆积,在沉积期螺壳内部可能充填了部分陆源碎屑,而造成螺壳内孔隙空间减少。也有可能在早成岩期被微细晶白云石胶结,残余部分空间。图5b为生物螺碎屑内体腔孔隙,中空,未被胶结充填。另外在岩芯中也发育层状富集的生物碎屑,外形完整,壳内中空。

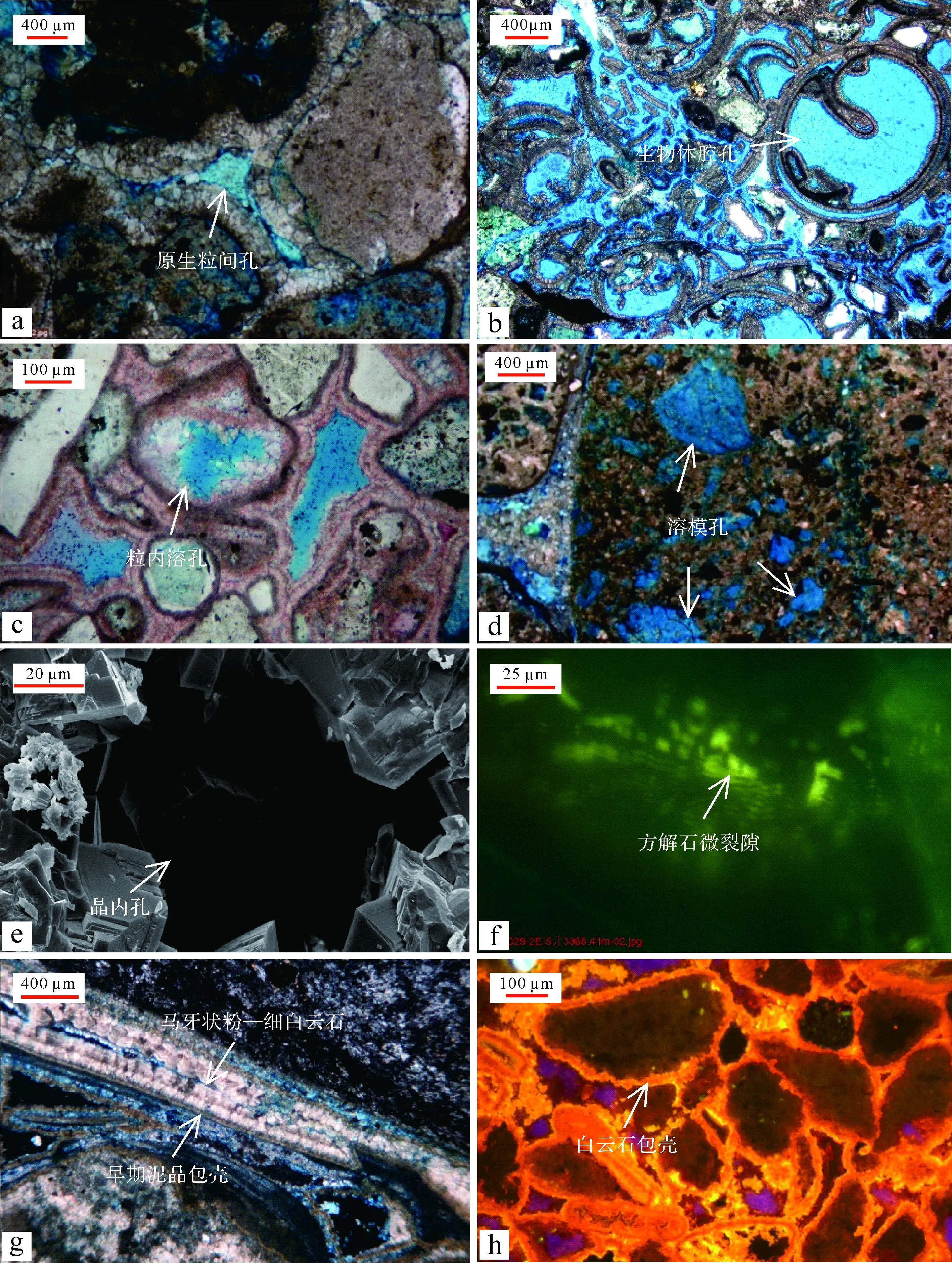

图5 混积岩储层显微特征a.白云质表鲕状砾岩,孔隙类型主要为白云石结晶残余孔隙和颗粒溶孔。孔隙形状多为三角形、四边形和不规则形,大小一般在0.40~1.00 mm,QHD29-2E-5井,3 382.35 m,铸体,单偏光;b.含砂生物碎屑白云岩,生物螺内体腔孔隙,QHD29-2E-4井,3 311.5 m,铸体,单偏光;c.白云质表鲕状砂岩,颗粒内胶结物未完全溶蚀,QHD29-2E-4井,3 331.5 m,铸体,单偏光;d.白云质表鲕状砂岩,颗粒溶孔主要为岩屑颗粒溶孔,大多为完全溶蚀的溶模孔,孔隙形状多为三角形、四边形和不规则形,大小一般在0.20~0.60 mm,QHD29-2E-5井, 3 382.59 m;铸体;单偏光;e.白云石晶体内溶蚀孔隙,边缘不规则状,QHD29-2E-5井, 3 375.76 m;扫描电镜;f.液烃、气液烃包裹体沿方解石脉微裂隙分布,黄色荧光,QHD29-2E-5井,3 368.41 m,UV激发荧光;g.白云质表鲕状砾岩,早期泥晶白云石包壳和马牙状粉—细晶白云石胶结,QHD29-2E-5井,3 385.03 m,正交;h.砂质鲕粒白云岩,白云石鲕粒边缘泥晶包壳为橙红色白云石,QHD29-2E-5井,3 376.20 m,阴极发光Fig.5 Microscopic features of the mixed rock reservoir

(3) 溶蚀孔隙

当有大气降水及地下酸性流体活动时,就可能发生胶结物及其晶体内的局部溶解,形成溶蚀孔。中深层溶蚀作用形成的次生孔隙是重要的储集空间。尤其在渤海湾盆地,3 000 m以下深层次生溶蚀孔隙的发现进一步扩大了油气资源的勘探领域。本区观察发现,次生溶蚀孔洞广泛发育,主要包括颗粒内溶蚀孔、胶结物内溶蚀孔、原生粒间溶蚀扩大孔隙及颗粒全部溶蚀形成溶模孔,另外也发育晶体内部溶蚀孔隙。显微特征可见陆源碎屑颗粒中的中酸性喷出岩岩屑、长石(图5a)等发生溶蚀作用,碳酸盐胶结物不同程度遭受溶解(图5c)。但是由于粒内溶蚀孔隙通常以斑晶孔形式存在,孔隙空间较为孤立,连通性差,当溶解作用继续进行,粒内溶孔进一步扩大,直至颗粒完全溶蚀形成与原始颗粒形态、大小完全相似的铸模孔隙(图5d)。图5e为白云石晶体内部溶蚀形成的晶内孔,边缘呈现不规则状。

另外在晶体中可见微裂隙,通过流体包裹体分析,在方解石脉微裂隙中发现液烃、气液烃包裹体成带状分布,显示黄色荧光(图5f)。

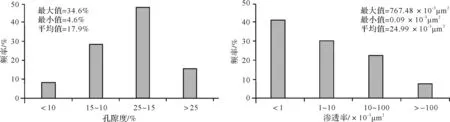

2.3 物性分布

在对构造一口钻井沙一二段228个岩芯实测物性数据分析得出,沙一二段孔隙度最大为34.6%,最小值为4.6%,平均值为17.9%。渗透率最大值为767.48×10-3μm2,最小值为0.09 ×10-3μm2,平均值为24.99×10-3μm2。总体表现为中—高孔、低—特低渗特征(图6)。孔隙度和渗透率相关关系差,线性相关系数R2仅为0.074。在以上储集空间分析中可见岩屑、长石颗粒、鲕心溶蚀孔及生物体腔孔隙部分为孤立斑晶、不规则状,连通性差(图5a~d)。因此,虽然储层整体孔隙发育较好,但渗透率总体较差,储层基质具有一定的渗透性和连通性。

已有多种理论实践证实裂缝作用可以极大地改善岩石的渗透率[1,9,19-20],尤其是在低孔低渗储层中,裂缝是最重要的建设改造因素之一[19-20]。研究区裂缝、微裂隙广泛发育,多被各种矿物如方解石及高岭石等黏土矿物充填。裂缝本身可能不能作为很好的储集空间,但不能忽视其对储层物性的改善作用。在QHD29-2E-5井岩芯薄片中局部裂缝宽度达500 μm以上,缝内被多期白云石及铁白云石胶结,见明显的溶蚀改造缝的特征(图5g)。在方解石微裂隙中已经证实有烃类运移(图5f)。它可作为酸碱性流体及烃类充注的重要通道,为次生溶蚀改善储层物性创造条件。QHD29-2E-4井酸化前测试产能约250 m3/d,实施酸化作业后测试产能升至约370 m3/d。而酸化作业正是溶蚀了碳酸盐胶结物,连通了残存在岩石中的粒内、晶内、粒间、生物体腔等孤立孔隙,形成了连续的储集空间。这也意味着,基质本身渗透性较差,流体的注入引起的溶蚀对于扩大孔隙空间,连通孔隙和改善物性具有重要意义。

高梦天等[14]对该区成岩作用做过讨论,认为主要压实作用被抑制,胶结作用包括4期,分别为泥晶套胶结、白云石及方解石胶结充填以及铁白云石和石英加大等。已有研究表明,当白云石含量大于50%时,随着白云石含量增加,岩石孔隙度增加[21]。研究区白云石平均含量约50%,最大可达86%。除了以晚期胶结物及交代早期胶结物的形式出现外[14],还以泥晶包壳和马牙状粉细晶衬垫(图5g)的形式产出,在阴极发光中也可识别出泥晶套的成分主要为白云石(图5h)。吕正祥等[15]依据MgO和CaO含量测定,认为这一晶套和衬垫可能形成于早期渗流—潜流时期,其包壳和衬垫的特殊生长方式抵抗了压实作用对颗粒的挤压,使得颗粒相互支撑,阻碍了储层孔隙的破坏,为原生孔隙的保存,尤其是大量的粒间孔隙保存提供了有利条件。之后在浅埋藏阶段陆源碎屑岩屑、长石颗粒及胶结物发生溶蚀,形成粒内、粒间及溶模孔,多种孔隙空间联通,是孔隙演化最重要的阶段。结合以上对储集空间的研究结果,发现压实作用和晚期白云石、高岭石和自生石英等胶结作用对储层物性起到破坏作用,建设性成岩作用除溶蚀作用外,早期泥晶套、衬垫和残余方解石对提高岩石抗压能力、保存孔隙十分有利。

图6 沙一二段孔隙度和渗透率分布图Fig.6 Distribution of the porosity and permeability in E3s1+2

通过以上岩石学、储集空间、物性特征,结合成岩作用分析,认为研究区储层经历了三个阶段的孔隙的增加和衰减。在同生—早成岩阶段,在蒸发湖盆环境下形成隐晶—微晶白云石包壳衬垫(图3a、图5h),之后压实和胶结作用封堵、压缩了储集空间,后期溶蚀作用是形成优质储层的最重要因素(图5c~f),晚期高岭石和自生石英等充填对孔隙具有破坏作用。

3 混积岩储层发育控制因素

3.1 咸化湖盆富螺混积滩是优质储层形成的基础

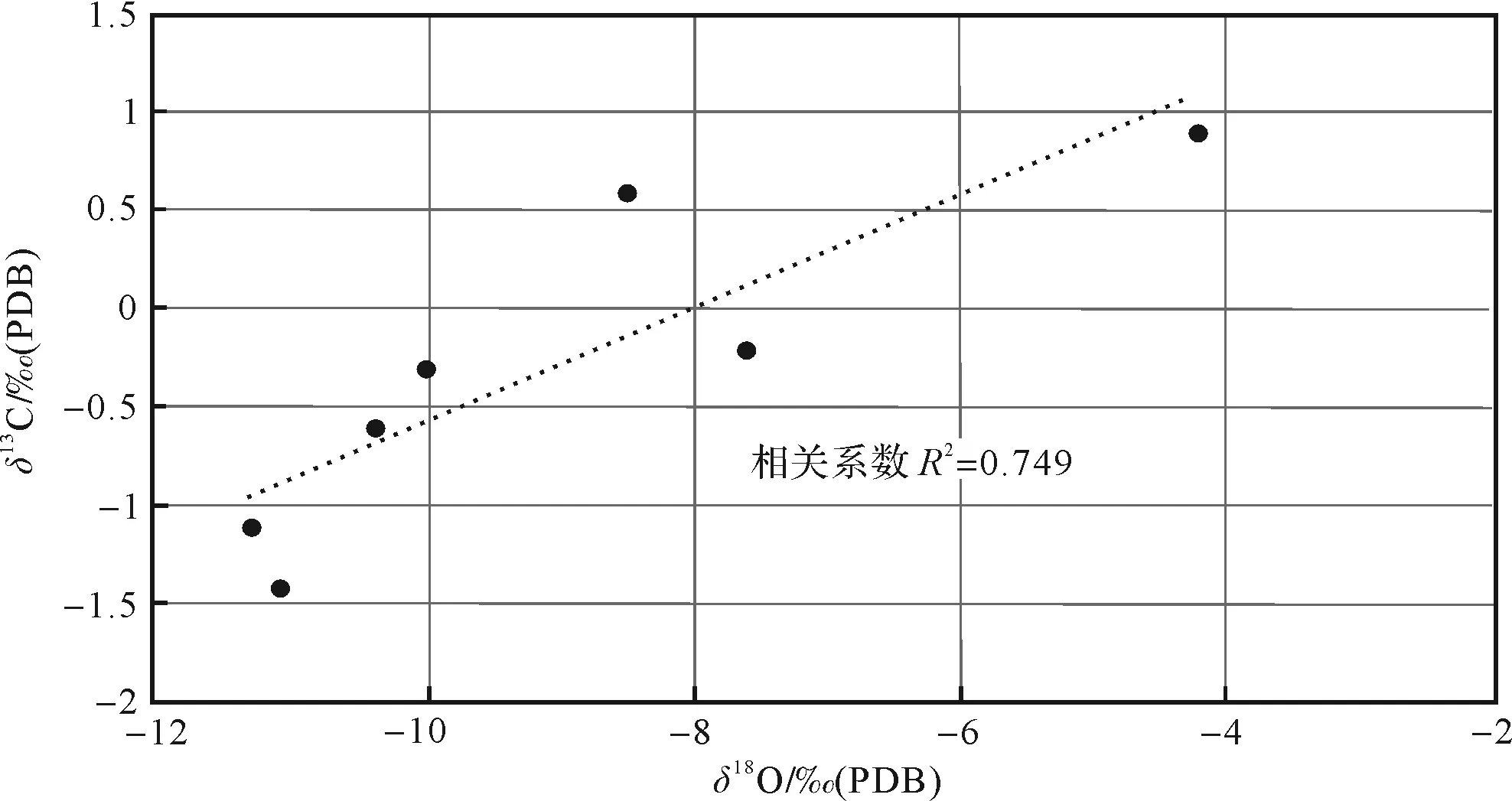

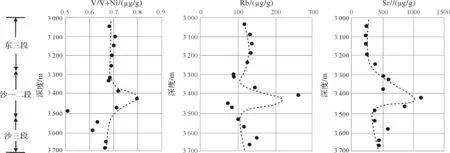

研究表明,封闭湖泊δ18O与δ13C值呈现线性相关,封闭程度越高,相关系数越大[22]。QHD29-2E-5井沙一二段碳酸盐碳氧同位素值散点图发现白云石δ18O与δ13C变化曲线基本同步,具有明显的正相关趋势,相关系数R2为0.749(图7),表明沙河街组一二段沉积时期水体停留时间较长,为较为封闭湖泊环境。V/V+Ni是最具普遍性判断水体氧化环境的指标之一[23],V/V+Ni值较高时,反映水体为贫氧环境,还原性较强。同时沉积记录中Rb、Sr丰度均能反映水介质的盐度[24],Rb、Sr值越大,相对缺氧,水体盐度越高。该井岩芯微量元素分析也表明,沙河街组一二段时期水体为盐度较高的还原环境(图8)。封闭咸化湖盆水体相对闭塞,碎屑岩体系仅在近岸堆积,远岸清澈环境为湖相碳酸盐岩沉积提供了有利的场所[9]。取芯段古生物分析也显示了小恒河螺、拟黑螺属,豆螺属等浅水类型为主的古生物化石,确定为水体较浅的水下近岸浅湖环境。

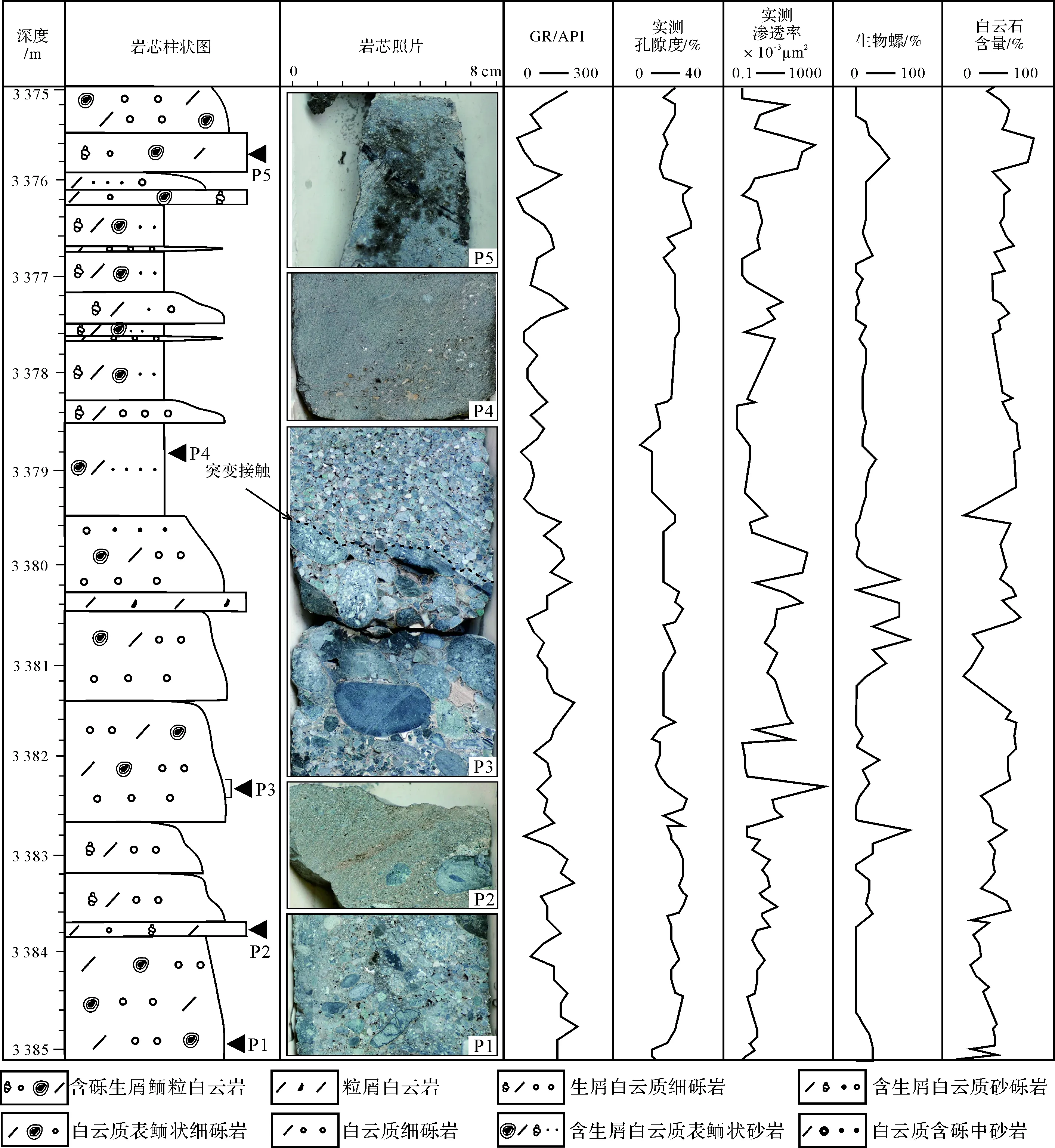

秦皇岛29-2东构造沙一二段发育扇三角洲与混积浅滩两种类型(图9),扇三角洲以中酸性喷出岩岩屑为主组成的砾岩、砂砾岩、砂岩等为主,泥质含量较低。而混合沉积物主要为含生屑(主要为螺类)鲕粒白云岩与白云质细砾、砂砾、细砂等混杂堆积组成,混积浅滩中陆源碎屑成分与扇三角洲中陆源碎屑一致(图3c,d、图5a,d)。混积滩主要分布在陡岸扇三角洲向湖推进的过渡带,与重力流滑塌相伴生。在较强的湖流动荡条件下,泥质、灰泥基质被带走,剩下经历一定磨圆的砾、砂等。P1和P3照片中可见砾石磨圆较好,长轴方向呈现一定的定向性,也反映牵引水流作用(图10)。

图7 白云石氧碳同位素相关性分析Fig.7 Correlation analysis between carbon isotope and oxygen isotopes in dolomite

图8 微量元素分析Fig.8 Trace element analysis

图9 沙一二段沉积相图Fig.9 Mapping of sedimentary facies in E3s1+2

图10 QHD29-2E-5井沙一二段岩芯综合柱状图Fig.10 Comprehensive core column of Well QHD29-2E-5 in E3s1+2

张雄华[17]在前人研究基础上将陆源碎屑和碳酸盐的混合作用划分为事件突变、相源渐变、原地沉积混合、侵蚀再沉积混合及岩溶穿插再沉积5种类型。本文通过岩芯、岩屑、薄片等资料分析,识别出相源渐变混合和原地沉积混合两种类型。相缘渐变混合是指在不同相边界发生侧向迁移产生的混合类型。这种混积岩其成分与上覆及下伏地层成分一致且在结构、构造等为渐变过渡关系[17]。研究区扇三角洲以中酸性喷出岩岩屑为主组成的砾岩、砂砾岩、砂岩等为主,混积浅滩中陆源碎屑成分与其一致(图3c,d、图5a,d)。相缘渐变混合在该区主要表现为以含砾鲕粒白云岩、粒屑白云岩、生屑白云岩与白云质表鲕状砂岩、砾岩等以薄互层形式沉积,单层厚度最大不超过1.5 m(图10)。原地混合是指碳酸盐组分由堆积在硅质碎屑基地之上或之内的原地、准原地死亡的钙质生物组成[17]。研究区内含生屑的高能滩相就是这种混积方式。主要以陆源供应的砾与砂砾等为主,发育含陆源碎屑的鲕粒白云岩、粒屑白云岩及其混积层系。其混积特征主要受控于陆源物质供给,当砾、砂等供给较多时,形成陆源碎屑主导的沉积,当砾、砂供给量不足时形成含砾、砂碳酸盐主导的沉积,当无陆源碎屑供给时形成高能的生物螺滩沉积。

从岩芯实测孔隙度、渗透率与生物螺含量关系来看,具有一定的正相关关系(图10),反映生物碎屑螺的存在对储集空间具有一定的贡献。除了与陆源粗碎屑混杂堆积外,局部层段生物螺化石还表现为层状富集,部分螺壳中空、完整(图10P1,P3,P5),偶见生物螺壳腹腔内充填陆源碎屑、生物碎片等。显然这些保存较为完整的生物碎屑遗骸沉积应属原地堆积或在不强的水动力作用下,经短距离搬运沉积形成,是原地或近原地堆积的产物[25-26]。另外生物螺壳的完整性也可能与这些动荡水体环境中的生物本身抗碰撞能力强有关[27]。这种富含生屑的碳酸盐被携带至近岸,与近源扇体混合堆积,是该区优质储层形成的基础。

3.2 早期白云石化对原生孔隙的形成和保存具有重要意义

郭宏莉等[28]在塔里木地区对碳酸盐岩胶结物的同位素组成与成因进行分析,提出碳酸盐岩胶结物的划分图版。王清斌等[29]曾对渤中坳陷古近系中深部储层中碳酸盐胶结物的碳氧同位素特征进行分析,认为碳氧同位素分析数据在判断碳酸盐岩胶结物来源应用效果较好。QHD29-2E-5井沙一二段岩芯碳酸盐胶结物稳定碳同位素分析数据7个(仅白云石),投在提出的碳酸盐成因分析图版上,可见4个数据点落在与有机酸脱羧作用有关的碳酸盐范围,3个数据点落在了与甲烷细菌活动生成生物气有关的碳酸盐,1个数据点落在了浅埋藏阶段与硫酸盐还原作用有关的碳酸盐(图11)。

图11 白云石碳、氧同位素值投点图Fig.11 Crossplot of the carbon isotopes and oxygen isotopes in dolomite

这表明,在沙一二段沉积时期,白云石胶结物来源有两种:埋藏早期与生物成因气相关关成因和有机酸脱羧相关成因。

(1) 白云石包壳、衬垫

王清斌等[29]认为碳酸盐含量超过10%时对储层物性影响较大。岩芯全岩及物性分析结果表明,白云石含量2%~84%,平均为48%,且白云石多以颗粒边缘的包壳产出。从白云石含量与孔隙度曲线相关性来看,具有比较好的正相关关系,白云石含量越高,孔隙度越大(图10)。颗粒环边或包层对深埋藏砂岩储层孔隙的保存主要通过抑制石英胶结作用的发生来实现,而且在粒度粗的颗粒中这种作用更明显[30],多项研究表明白云石包壳、衬垫对孔隙的形成和保存具有重要意义[15,31]。一则白云石的形成与有机酸溶蚀的建设性成岩作用有关,颗粒边缘及生物螺类、介壳类壳体本身为白云石组成,颗粒环边与生物碎屑部分及全部溶解形成溶蚀孔洞是极好的储集空间(图5d,e,g,h);另外,碎屑颗粒被薄层白云质鲕环包裹,且马牙状白云石垂直颗粒生长,为沉积时的原生孔隙及准同生期溶蚀孔提供骨架支撑作用,使得这些孔隙在后期压实作用中得以保存[32](图5a,b,h)。

(2) 早期烃类充注

早期烃类充注主要通过有效减缓或阻止自生胶结物所引起的孔隙空间减小,来实现原始孔隙保存[30]。已有研究表明,石英砂岩储层中烃类充注对抑制石英的胶结作用具有积极意义,可使孔隙度增大18倍[33]。研究区早期浅埋藏期,与硫酸盐还原作用有关的成岩作用并不强,主要以细菌活动引起的甲烷化作用为主。随着埋藏加深,有机酸在热催化作用下脱羧,产生烃类和CO2,CO2为高负值,温度较高时氧消耗使得δ18O呈现高负值(图11)。产生的CO2可与烃类一道运移进入储集层,并以碳酸盐胶结物形式沉淀下来。

构造区QHD29-2E-4和5井20多个样品的150多个包裹体测温分析数据也显示包裹体的均一温度分布在65 ℃~90 ℃,95 ℃~120 ℃两个个区间内,表明在断裂带中有两期流体运移事件的发生。在扫描电镜中也可见残留生物体腔孔和粒间孔中的荧光特征为黄色,铁方解石胶结物中的荧光为暗绿色,黄色荧光分布较广,且方解石充填物含量低[15],反映两期充注特征,根据成因顺序也可知早期烃类充注抑制了自生矿物的形成为粒间孔隙保存提供条件,烃类聚集增加流体压力也可减弱压实作用的破坏,从而阻止孔隙空间进一步压缩。

3.3 后期溶蚀是次生孔隙形成的关键作用

大气淡水、黏土矿物转换后的酸性水介质、成岩过程中有机质成熟释放有机酸都可以导致次生孔隙的形成[34]。研究区除了保留大量的原生孔隙外,次生溶蚀孔隙是研究区最主要的储集空间。在前面我们讨论过,研究区孔隙空间发育总体较好,裂缝对于改善储层物性具有重要意义。但是裂缝沟通大气降水酸性流体及富有机质均可以导致溶蚀作用,溶蚀作用也可以对早期裂缝进行扩溶,甚至形成新的溶缝,产生新的储渗空间[7]。所以溶蚀是储层改善的关键,裂缝只为其提供通道作用,或者成为溶蚀作用的对象。由于紧邻石臼坨凸起边界深大断裂,强烈断裂活动可将有机烃及溶液从烃源岩疏导到储层中[35],也可促使烃类及其他流体再循环,使成岩环境发生改变,利于溶蚀作用发生[36]。受北东向郯庐断裂右旋扭动和北西向秦皇岛—旅顺断裂的共同控制,本区古近系发育一系列北东—南西向弧形断层,呈现雁列式排布,断裂活动较强,局部断层活动速率高达535 m/Ma。在QHD29-2E-5井局部岩芯、薄片中孔隙及孔隙边缘可见明显的有机质侵染(图10 P5)和沥青质充填。岩石薄片中微裂缝已经见到荧光显示,表明其受到过富有机质流体的溶蚀改造作用,促进了次生孔隙的形成[37]。

包裹体均一温度与埋藏史模拟表明研究区油气主要成藏期为5.1 Ma至今,表现出晚期成藏的特征[10]。而本区发育沙一段(E3s1)和沙三段(E2s3)两套主力烃源岩,且已经成熟(Ro值达到0.55%~0.72%)并开始大量排烃。流体包裹体测温分析反映除了早期烃类充注外,存在晚期油气充注,盐水包裹体均一温度95 ℃~120 ℃。有机质在成熟阶段排出大量油气的同时可形成有机酸,有机酸对岩屑、长石内不稳定组分,以及白云石等碳酸盐胶结物进行溶蚀形成粒内孔隙和铸模孔(图5c,d)等,能有效地改善成岩环境,对储层进行溶蚀改造。

4 结论

(1) 秦南凹陷沙一二段富螺混积滩是优质储层发育的主要相带。岩石类型主要为含生屑表鲕状砾岩、砂砾岩、砂岩、表鲕状白云岩、粒屑白云岩的混积岩。

(2) 储层具有高孔、低—特低渗特征,类型以孔隙式为主。储集空间包括原生的粒间孔、生物体腔孔和次生溶蚀的粒内、铸模孔孔隙。

(3) 秦皇岛29-2东构造优质混积岩储层形成受咸化湖盆富螺混积滩相、早期浅埋藏期白云石化及后期埋藏溶蚀作用等三因素控制。

致谢 感谢审稿专家对文章提出的宝贵建设性意见和建议,使得文章在科学性上得到很大的提升。