当今沉积学研究热点讨论

——第20届国际沉积学大会评述

朱筱敏,谈明轩,董艳蕾,李维,2,秦祎,张自力

1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249 2.中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏扬州 225009

第20届国际沉积学大会(ISC,International Sedimentological Congress)于2018年8月13日—17日在加拿大魁北克城顺利召开。国际沉积学大会是国际沉积学家协会(IAS)举办的最富盛名的全球性沉积学顶级学术会议,本届大会也首次受到其姊妹组织——美国沉积地质学会(SEPM)的联合支持。来自51个国家、931名代表(注册代表1 530余人)参与了本次会议,其中300余位代表来自中国。笔者依据本次大会报告展示、论文摘要及其相关文献,简述会议论文分布情况,总结当前沉积学的研究热点,进一步探讨国际沉积学的发展趋势及我国沉积学发展方向。

1 会议议题及论文分布

1.1 会议设置

第20届国际沉积学大会主题是“新世界30亿年的沉积旅程”,与北美劳伦古陆形成以来的沉积记录变化相呼应,也符合近年来国际沉积学界对深时沉积记录的关注。本次大会设置7大主题(General Theme)、57个专题(Session,含6个开放专题)。其中7大主题包括:1)碳酸盐岩沉积体系,2)碎屑岩沉积体系,3)古环境与气候,4)沉积过程,5)源与汇,6)应用沉积学及7)其他,57个专题具体内容见表1。除此之外,本次大会还设置了4个短期课程,1个专题研讨会,2个早期从业科学家研习会及12条会前会后野外考察线路。

1.2 会议论文分布

作者以本次大会7大主题及57个专题(含6个开放专题)设置情况(表1),分析统计了各专题中论文分布态势(图1)。本次大会共接收了1 152篇论文,其中632篇论文为口头报告,520篇为展板讨论。第一作者以中国通讯单位为地址的论文共534篇(占46%),分别包括257篇口头报告(占41%)和277篇展板交流(占53%)。从统计结果可知,国外学者论文主要集中在碳酸盐沉积、深时古气候、冰川沉积、沉积过程以及“源—汇”系统演化等方面,而国内学者论文则主要集中在陆相沉积环境、碳酸盐沉积与成岩作用、陆相致密油(页岩油)藏等方面(图1)。

表1 第20届国际沉积学大会主题及专题设置情况

图1 第20届国际沉积学大会7个主题会议发表论文及中国学者发表论文统计直方图中国论文数据来自笔者根据论文作者姓名、单位统计,存在1人发表2篇及以上论文或1篇论文不止1位学者参加会议的情况。各专题序号详细名称见表1Fig.1 Statistical histogram of conference papers in different themes and those from Chinese scholars in the 20th International Sedimentological Congress

总体来看,碳酸盐岩沉积环境、陆相沉积环境、浅水—深水沉积过程、四维沉积学(从源到汇)、沉积盆地演化等专题发表论文多、代表关注程度高。来自美国和加拿大的4位专家的大会主题报告分别涉及到人类世沉积体系、加拿大极地天然实验室、泥岩成岩作用和孔隙度量化研究以及生物扰动储层的地球物理响应,也反映了IAS大会的热点关注。

2 国际沉积学研究热点

通过本次会议主体设置、论文分布特征,结合最近几年国际沉积学会议(IMS,International Meeting of Sedimentology)论文发表情况[1],分析指出当前国内外沉积研究热点主要包括:1)人类世沉积学,2)湖相沉积环境,3)深水沉积过程,4)“源—汇”系统,5)微生物岩沉积,6)沉积过程模拟。

2.1 人类世沉积学

自人类诞生以来,人类社会活动对于全球气候、自然环境的影响开始出现。这些影响涉及岩石圈、大气圈和生物圈,在地层中留下许多沉积记录。随着人类从事生产和生活活动对地表过程的影响愈发重要,一个新的地质年代——人类世(Anthropocene)应运而生。21世纪以来,“人类世”概念由Crutzen和Stoermer首次提出[2],便在地球科学、环境科学、大气科学、生态学等领域引发广泛关注。目前关于人类世时间下限划分仍然存在较大的争议,其主流观点可分为两大类。其中,一类观点主要强调三次工业革命的影响,在2011年《英国皇家学会哲学会刊A辑》“人类世”专刊中达成共识,认为将人类世开端定于近、现代更具现实意义[3]。另一类观点则更具地层学意义,主张将人类世开端定于第四纪全新世下限(约为11~9 ka),这种划分方法将人类活动对于地球生态系统影响扩展到更长期尺度,反映人类社会发展对地区环境改造的渐进过程。目前这种方案为国际地科联所接受,并在近年来以“全新世/人类世”地质年代新术语属于替代旧有的“全新世”,具有广泛的受众。事实上,两类观点各执己见,莫衷一是。2016年第35届国际地质大会针对该议题进行讨论,与会的35位地质学家以30票支持、3票反对、2票弃权的结果通过了“人类世”提案,然而全新世和人类世的确切地质时间边界仍有待进一步确定。

人类世沉积学研究目前已经成为近几届来沉积学大会的研究热点。本界沉积学大会邀请美国科罗拉多大学博尔德分校James P.M.Syvitski教授作“人类世——从概念,到地质年代,再到21世纪科学”的主题报告,引发沉积学家对人类与自然关系的深入思考,进一步突出了沉积地质工作者在应对环境恶化、全球变暖、生物灭绝等问题中的重要地位[4]。本次大会上也设置了“纹泥沉积物与人类世”专题,着重探讨了人类世地貌变化、沉积记录等问题。

2.1.1 人类世地貌演变

从沉积学角度来讲,在科技高度发达的今天,人类活动已然成为沉积物搬运过程最大的地质营力之一,能够在很大程度上改变现代沉积地貌。Gibling[5]认为人类活动(早期种植、畜牧活动)对河流地貌的影响始于更新世末期,并在全新世逐渐增多,然而目前地貌学家在研究中往往低估了这种影响。Vorosmartyetal.[6]估算全球约30%的年均沉积物通量被限制于人类修建的水库中。现今和未来人类活动同时也使得自然沉积体系偏离初始动力地貌的稳定状态。Syvitskietal.[7-8]结合历史文献和遥感数据综合分析近现代巴基斯坦水利工程对印度河泛滥平原地貌特征的影响。随着19世纪巴基斯坦人口的激增,印度河对印度河三角洲—深水扇体系供源能力迅速下降。人工堤的建立使原来宽广的河流泛滥平原宽度(达100~200 km)减至7~15 km宽,多条分流河道也变成如今1条主河道。水库、河坝和现代灌溉系统的修筑使得印度河现今水流量及年输砂量锐减[9],造成河口地区海水倒灌、土壤盐碱化、滨岸后退等多种生态问题。因此,现今的印度河三角洲也由河控型转变为潮控型,三角洲展布面积逐年萎缩。由此可见,印度河上游分流和泛滥平原改造对三角洲地貌具有重要控制作用。

2.1.2 人类世沉积记录标志

随着人类社会的迅猛发展,核能广泛利用、矿产能源开采、工业化进程推进,人类活动已经在现今地球现代沉积记录中留下了不可磨灭的印记。人类滥砍滥伐、过度施肥、工业排放所造成全球碳、氮、磷循环变化,淡水湖泊富营养化,海平面上升速率加快,自然界物种加速灭绝均会造成人类世沉积记录的独特性[10-11]。Zalasiewiczetal.[12]认为塑料制品在生物、物理作用下,以宏观碎片、微观颗粒的形式广泛分布于人类世沉积层中,成为识别人类世地层的重要标志。Pleskotetal.[13]对波兰西部Kierskie湖全新世生物成因纹层的碳氧同位素进行分析,认为夏季过量碳酸钙沉积已经打破湖泊化学系统稳态,与人类农业活动所造成的湖泊富营养化紧密相关。

2.2 湖相沉积环境

由于油气勘探开发需要,作为传统沉积学,湖盆沉积学研究仍然焕发着巨大的活力。本次会议中“湖相沉积学:新进展与新方向”主题共收录论文42篇,其中中国学者论文为33篇,占79%。具体而言,湖泊沉积学研究热点主要包括湖相三角洲、滩坝、深水重力流三个方面。

2.2.1 湖相三角洲沉积

湖相三角洲直接受控于气候变化、构造活动影响,沉积类型多样。本届大会上多位沉积学者针对不同类型三角洲的形成条件及沉积特征进行了展示。浅水三角洲和扇三角洲是其中热门研究对象。英国学者利用古乍得湖全新世Angamma浪控三角洲地貌学研究,建立湖平面变化与早全新世湿润期末期气候波动的关系[14]。Xuetal.[15]以中国鄱阳湖现代沉积为例,探讨了鸟足状浅水三角洲沉积建造过程。研究表明,鸟足状浅水三角洲的分支水道相对顺直,并可切割河口坝,其冲刷频率比正常三角洲低。Huangetal.[16]在新疆准噶尔盆地玛湖斜坡百口泉组发现大规模退积型砾质浅水扇三角洲,认为其形成与准噶尔山脉隆升、继承性古地形、低缓古坡度、浅水环境及叠合沉积古斜坡有关。多期叠置的扇三角洲形成大型砾质扇体,扇前端直接深入湖盆中心,该研究成果已被近年来的油气勘探所证实。

2.2.2 湖相滩坝沉积

随着古风场概念的引入,湖泊滩坝定量研究及其古气候学意义在近年来获得越来越多的关注。Wangetal.[17]基于风动力学理论,借助现代青海湖、东营凹陷沙河街组滩脊高度恢复风速。Suetal.[18]对中国东部新生代盆地厚层湖相滩坝沉积特征、形成机制进行论述,认为缓坡带波浪作用控制滩坝展布面积。砂体受到湖浪持续改造可形成厚层滩坝。张天舒等[19]则通过对比四川盆地中部下侏罗统和鄂尔多斯盆地上三叠统滩坝沉积,指出了扇三角洲—滩坝沉积体系和正常三角洲—滩坝沉积体系的沉积特征差异。

2.2.3 湖相深水沉积

近些年,随着湖相深水研究和我国油气勘探开发技术的发展,湖相深水沉积研究亦取得了较大成就。Lietal.[20]总结了近几十年来湖相深水沉积研究成果和油气勘探开发经验,取得以下认识:湖盆中心存在浊流、异重流、砂质碎屑流及底流等4种重力流和牵引流;不同重力流在沉积过程中会出现转换,形成混合事件层;被泥岩包裹的内碎屑,是识别湖相砂质碎屑流的标志;地震沉积学理论技术在分析湖相重力流沉积单元和建立湖盆深水模式中得到广泛应用。Scholz[21]通过高精度二维地震数据、科学钻探资料在东非裂谷系马拉维湖中央盆地第四纪沉积中发现大规模块状搬运沉积体系及完整的浊流水道—天然堤系统。该重力流体系主要发源于湖泊东西两侧长期继承性发育的South Rukuru和Ruhuhu水系,可能与河流供源的异重流有关,并在构造上受控于中央盆地走向斜坡。Panetal.[22]认为在松辽盆地存在异重流水道—湖底扇沉积体系,该系统主要以细粒沉积为主,单砂层厚度从几厘米到几米不等,单砂体沉积序列表现为向上变粗和向上变细的复合层序,为典型异重岩的沉积序列。异重流通过盆地完整“源—汇”系统形成大规模深水储层。Lietal.[23]在海拉尔盆地发现陆相断陷湖盆异重流沉积,并认为充足季节性物供给及斜坡角度是异重流形成的条件,主要的沉积相类型是形成于长距离运输过程中的河道和水下扇。Yangetal.[24]表述了鄂尔多斯盆地上三叠统延长组细粒重力流沉积(泥质碎屑流、泥质异重流)与非常规油气聚集之间的关系。

2.3 深水沉积过程

随着深水重力流概念和监测技术的发展,深水沉积研究不再拘泥于沉积现象的描述,而是集中于沉积过程的探讨。本界大会专门与深水沉积过程相关的专题包括“从浅水到深水沉积过程”,“沉积过程开放专题”,“深水碎屑岩与碳酸盐岩沉积样式”,反映了深水沉积过程研究的重要性,其相关进展体现以下三个方面。

2.3.1 超临界流沉积研究进展

在传统沉积学认识中,超临界流态下(Fr>1)的沉积物常被水流冲刷、难以保存,因此对高流态相关的底床形态及沉积构造知之甚少。20世纪90年代旋回阶梯(Cyclic step)底形的偶然发现引发了沉积学界对超临界流底形的重新认知[25],并于而后若干年内在水槽实验、数值模拟、露头解剖及实地监测等方面取得了丰硕的验证性成果。本届大会由荷兰乌特勒支大学“超临界流沉积”研究团队的Slootman和Cartigny博士召集,在会前举办了为期一天的专题研讨会,其议题为“超临界流沉积过程和底形:研究现状与未来方向”,相关研究成果同时也在本届大会“由浅水到深水沉积过程”专场中陆续报道。会上30多名沉积学家对超临界流研究方法进行总结,先后列举了明渠水流和重力流条件下的高流态底形发育特征和沉积物形成机制的最新研究进展,并一致认为超临界流沉积可在山区河流到深海平原等多种沉积环境中发育。本次研讨会还着重探讨了高流态底形名词所存在的问题。例如,传统意义上逆行沙丘底形的定名主要反映了沙丘逆行的特征。然而,越来越多水槽实验表明,逆行沙丘存着逆流迁移、顺流迁移和原地驻波三种可能[26],因此逆行沙丘并不能指代所有该类底形。如何通过底床形态、沉积过程两方面来精准定义高流态底形成为该次会议探讨的焦点。

与此同时,旋回阶梯(Cyclic Step)成为此次会议中超临界流底形的研究热点。Slootmanetal.[27]依据迎流面及背流面沉积、侵蚀作用将旋回阶梯划分为爬升型、下降型和搬运型,对利用地震资料、岩芯和露头识别旋回阶梯沉积具有较强的指导性意义。

2.3.2 浊流沉积过程探讨

随着混合重力流、超临界浊流及异重流等新概念不断涌现,浊流沉积序列、相模式面临着很大的挑战。在本次大会上,沉积学家开始尝试采用不同角度来解释浊流沉积过程中存在的问题。例如,Peakalletal.[28]和Yinetal.[29]结合水槽模拟成果和多年来露头实例研究指出深水槽模、沟模及刷模等工具痕并不能由浊流所形成,而是高黏度过渡性重力流的产物。Bouma层序递变层理段(Ta)底部工具痕的发育记录了早期高黏度过渡性重力流过路作用,因此不能将深水工具痕作为鉴别浊积岩的标志,这种工具痕的出现往往与混合事件层有密切的关系。Hageetal.[30]和Cartignyetal.[31]在超临界浊流序列研究基础上,结合现代浊流实时监测成果,提出超临界浊流中后积层理和冲刷充填形成的块状砂岩是这类高流态浊流沉积的识别标志(图2)。当坡度达到一定条件,一期较大规模涌浪型浊流可在超临界流和亚临界流之间周期变化,在沉积上表现为递变层理段(Ta)相互叠置特征。这也进一步表明,一旦涌浪型浊流达到高流态之后,其流速仍能频繁变化,而非形成完整的Bouma层序[31]。因此,经典Bouma层序可能主体上是由亚临界浊流所沉积而成的。Zavala[32]则进一步对异重流进行分类,依据洪水型异重流及其供源河流规模将异重流划分短暂性异重流(Short-lived)和持久性(Long-lived)异重流。其中,由大河供源所触发的大规模洪水是形成搬运能力强、流动距离远的持久性异重流必要条件。

2.3.3 深海流体实地监测的发展

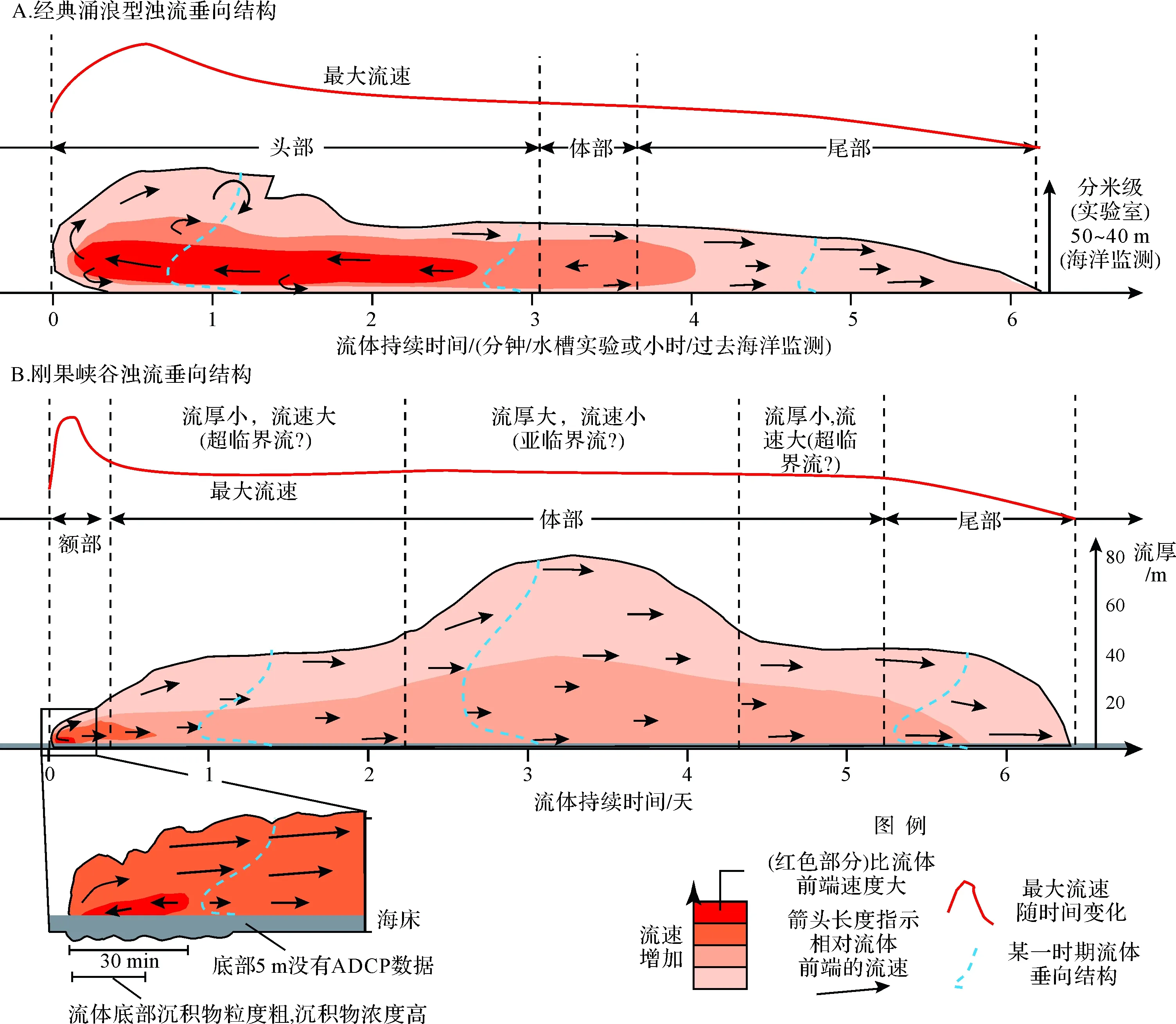

近年来深海锚系(Mooring System)沉积过程监测装置及声学测速设备的广泛运用使得深海流体的实地监测成为可能。其中,海底浊流实地监测研究发展较快,成果颇为丰硕。本届大会早期从业科学家奖(Early Career Scientist Award)获得者Cartigny博士利用锚系监测系统在刚果海底峡谷中捕捉到连续流动几天甚至一周的浊流,并依靠声学多普勒海流剖面仪(ADCP)获得其流速和密度数据,从而重建浊流的垂向结构[33-34]。与传统涌浪型浊流不同的是,这种持续型浊流额部流速较快,通过侵蚀谷底以保持尾部流体浓度,同时也使得流体不断拉伸(图3)。Hageetal.[30]和Clarke[35]分别在“超临界流”专题研讨会上报道了加拿大Squamish海底水道浊流监测成果,并利用海流剖面仪捕捉到海底浊流连续性水跃的过程。

图2 超临界浊流形成的新月型底形及沉积构型模式(据Hage et al.[30])Fig.2 Schematic model of crescentic bedforms formed by supercritical turbidity currents and their depositional architectures (after Hage et al.[30])

图3 实验室模拟及海洋监测的涌浪型浊流(A)及刚果峡谷持续型浊流(B)垂向结构(据Azpiroz-Zabala et al.[33])Fig.3 Vertical structure of surged-type turbidity current from laboratory observation and previous oceanic measurements (A) and sustained turbidity current in the Congo Canyon (B)(after Azpiroz-Zabala et al.[33])

此外,Liuetal.[36]利用在南海东北部海域中5个不同水深的深海锚系设备,于2014—2015年进行了长达1年的数据监测,发现了超深水沉积物系台湾河流直接或间接供源,中部深度沉积物受等深流向西南方向搬运,而相对浅水沉积则受表面环流作用向西搬运。

2.4 “源—汇”系统研究

“源—汇”系统研究是目前国际研究热点。本次大会“源与汇”主题实际上也包含了盆—山动力学、物源分析、沉积体系分散样式研究等多个方面。在同位素年代学方法有效约束下,利用“源—汇”系统思想分析沉积盆地演化、充填及沉积物搬运过程,能够更加完整地了解沉积物从源到汇的系统运转过程及其演化历史(图4)[37]。

2.4.1 “源—汇”盆地分析

“源—汇”盆地分析方法是将物源区的构造、剥蚀作用和沉积物搬运方式,及最终沉积物堆积样式作为完整的动力学系统,对控制该系统内、外因相互作用及其产生结果开展综合分析,以阐明“源—汇”系统不同要素相应发生的地质事件。

利用“源—汇”系统思想解决大地构造、板块运动的问题在本次大会上有较好的体现。部分学者利用盆内沉积记录揭示物源区(造山带)特征和演变,以反映造山带形成过程、板块初始碰撞时间和汇聚过程等信息。例如,Goughetal.[38]通过缅甸Salin凹陷充填过程分析,明确亚洲—印度碰撞构造带早期演化、海平面升降特征。Baxteretal.[39]发现印度西北部赞斯卡尔的特提斯喜马拉雅序列古新统—始新统双层组、楚龙拉组和孔组记录了浅海沉积物到碰撞沉积物的明显过渡,提出了印度和欧亚板块在始新世开始碰撞的观点。Dewetal.[40]利用泰国西北部四布拉苏地体的古生代、中生代碎屑锆石U-Pb年代学和Lu-Hf同位素信息,分析了澳大利亚西北部的冈瓦纳边缘到与现今亚洲地体碰撞的运动过程。Robinetal.[41]通过测算西非被动陆缘发育的赞比西河三角洲—深海扇体系各时期沉积物组成和年龄,以明确非洲大陆气候演化并重建东非裂谷演化过程。Guillocheauetal.[42]以非洲中南部为整体进行“源—汇”盆地分析,认为构造隆升变形是物源供给的主控因素,气候或者降水量只影响源区径流大小。非洲大陆大规模的变形发生在晚白垩世,因此现今地貌大多较为年轻(年龄一般小于40 Ma)。

图4 “源—汇”系统沉积、成岩过程及生物作用的系统运转过程模式(据Hodgson et al.[37])Fig.4 The schematic model of systematic functioning of “source-to-sink” sedimentary, diagenetic and biological process (after Hodgson et al.[37])

2.4.2 物源区母岩组成分析

现今实验技术的发展为“源—汇”系统精准研究提供了帮助,尤其是伴随着测年方法的进步,可以确定地质体的形成年龄,母岩来源及特征等方面信息。例如,Lietal.[43]通过锆石U-Pb测年方法测定安徽南部地区露头前寒武纪弱变质硅质碎屑岩带样品中锆石颗粒最早的形成年龄,确定该地质体形成于晚Tonian阶至早Cryogenian阶,基于变质岩体下伏火山岩Th-Co-Zr/10和Th-Sc-Zr/10测定结果,指出这套变质岩体形成于弧后构造背景下,母源为大陆岛弧。Liebermannetal.[44]利用激光拉曼光谱分析和碎屑锆石U-Pb测年方法,分析苏门答腊岛硅质碎屑岩中重矿物和碎屑锆石的组成和年龄,开展地层学工作揭示新生代以来物源体系及母岩岩性。此外,还有部分学者基于“源—汇”分析工作方法,对混源沉积或改造再沉积产物进行详细研究。Xuetal.[45]通过分析墨西哥湾北部下中新统三角洲、深水扇中的碎屑锆石年龄与陆上不同造山带源区年龄数据进行对比,认为深水扇沉积物主要是由密西西比三角洲经密西西比河再改造形成的。

此外,本次大会特别开设了“30年实用砂岩相:致敬Raymond A. Ingersoll教授”专场,以肯定他在过去30年在运用砂岩组分研究方法进行物源分析、构造背景研究工作的贡献。作为已故著名构造地质学家William R. Dickinson的学生,美国加州大学洛杉矶分校Ingersoll教授继承和发展了砂岩碎屑组分物源分析方法(Dickinson三角图解及Gazzi-Dickinson计数法),对源区水系发育特征、构造性质分析具有重要指导意义[46]。

2.4.3 沉积区物质分散及沉积响应分析

建立“源—汇”系统中沉积区的沉积体系对源区响应特征,或定量研究二者关系是“源—汇”系统研究主要内容。Chenetal.[47]以澳大利亚西北陆架侏罗系海相裂谷Carnarvon盆地为例,半定量化探讨了物源特征、汇水面积、裂谷边缘三角洲体系与海底扇发育之间的关系。Liu[48]对莺歌海盆地东方块体北缘早中新世存在多期浅水浊积体系,利用地震地貌学方法识别了浊流水道、溢岸沉积等微相并建立了相应沉积模式。

相比洋陆边缘“源—汇”系统研究而言,陆相盆地“源—汇”系统研究尚处于起步阶段,朱筱敏等通过珠江口盆地陆丰凹陷这个典型的断陷盆地分析认为,陆相盆地“源—汇”复杂性主要体现在控制因素多样,多物源、构造活动强烈、流域小、气候多变等方面[49]。而Zhouetal.[50]等则通过重建西湖凹陷花港组古地貌,刻画物源输送通道,结合砂体分布模型建立“源—汇”组合模式,认为物源和古地貌对沉积体系的控制主要表现在地貌单元组合上,通过对“源—汇”系统的定量化分析有助于预测大型砂体或油藏分布。

2.5 微生物岩沉积学

有关微生物岩的研究可溯至1908年“叠层石”概念的提出[51],并于1987年首次定义微生物岩概念[52],强调底栖微生物生理活动对矿物沉淀的贡献。目前微生物岩在碳酸盐岩领域尤其得到重视。本次大会专门设有微生物岩专题(收录论文20篇,其中国内论文6篇)和微生物—后生动物转换阶段生物沉积作用专题(收录论文5篇,其中国内论文1篇);同时微生物岩在碳酸盐岩、碳酸盐丘、古生代生物沉积、白云石化机理和碳酸盐台地等多个专题中均有涉及。

本次大会微生物岩关注热点主要集中在以下四个方面:现代实验技术下的微生物岩观察,微生物矿化作用,微生物岩与古地理恢复,微生物岩成岩作用。

2.5.1 现代实验技术下的微生物岩观察

现代实验技术的发展为更精细准确的微生物岩观察提供了基础。在微米—纳米尺度下,许多地区微生物岩得以发现,同时一些原先错误定义的微生物岩沉积也被重新认识。如根据伊朗中部三叠系异常碳酸盐斜坡“结晶扇”中的海绵纤维和叠层石证据,将其重新定义为海绵状微生物岩隆[53];对比古代白云岩与实验室微生物培养样品,证实了塔里木盆地中寒武世萨巴哈白云岩中保存有微生物结构[54];明确了四川盆地雷口坡组各类微生物岩储层特征等[55]。也有学者在纳米—微米尺度下,发现一些以往毫米至厘米级别形态学认识中的“叠层石”并非微生物岩,其碳酸盐纹层是碎屑成因的[56]。

在宏观尺度下,现代化观测技术为解释古代礁丘形态提供了新思路。例如McNeiletal.[57]利用高分辨率激光雷达和多波束测深手段重绘了大堡礁Halimeda藻礁丘,得到了复杂网状+环状的全新形态认识。

此外,生长模拟实验升级了微生物岩观察维度。人们认识到微生物在岩石生长中起到诱导、影响和控制等不同程度的作用,并发现微生物岩的三维成长可分别形成颗粒层和孔隙层[58]。也有学者借此发现具有微生物纤维形态的方解石并不一定是微生物岩,微生物可以为晶体的不平衡生长提供模板,但并不直接参与矿化过程[59]。

2.5.2 微生物矿化作用

微生物矿化作用一直是微生物岩研究的关键,亦是本次大会的关注热点。通常认为微生物活动改变了沉积环境的地化性质,以及胞外聚合物(EPS)提供矿物成核基础是矿物沉淀的关键因素[60-61]。除此之外,本次大会还关注了新的生物矿化过程,微生物—非生物矿化作用的时空关系,以及微生物矿化作用的现实意义。例如有学者在日内瓦湖单细胞淡水植物中发现了新的生物矿化产物“微珍珠”[62];也有学者分析了北非Danakil盆地渐新统极端高盐环境下的珊瑚外壳,发现微生物和非生物矿化机制紧密和持续地相互作用,在时间和空间上影响碳酸盐岩的保存和改造[63];卡塔尔微生物地质学家挑选和培养了有利于方解石沉淀的新的菌株并将其应用到恶劣环境的土壤固化中[64]。

热泉沉积中的微生物矿化作用一直是微生物岩研究热点,本次大会也不例外。有学者在不利于碳酸盐岩产出的玻利维亚Laguna火山口湖泊中发现了与热泉和菌丝有关的碳酸盐岩[65];Barilaroetal.[66]研究了意大利中部现代和古代热泉附近的钙华,认为生物活性和有机质降解是矿物沉淀的关键,Portaetal.[67]亦有类似观点。

微生物矿化作用受诸多因素影响。Al Disietal.[68]通过实验室多元分析,认为温暖的环境最有利于微生物岩的形成,其次是较高的盐度;Portaetal.[67]亦发现在热泉系统中,随着流动热水的冷却和CO2脱气,微生物岩晶体特征相应变化。Rocheetal.[69]研究了美国和法国的现代河流—湖泊系统,发现沉积物基底对微生物席的矿化能力至关重要,硬底是微生物岩生长和保存的主要因素。Eymardetal.[70]在阿根廷现代封闭湖盆叠层石和微生物席的研究中也发现微生物岩优先形成于玄武岩基底之上。

2.5.3 微生物岩与古地理恢复

微生物岩对古地理恢复具有重要意义,尤其是地质历史转折期的古海洋、古气候恢复。

Danischetal.[71]认为早侏罗世全球环境的反复动荡尤其体现在浅水微生物岩中;Wenetal.[72]利用四川盆地中泥盆统金宝石组核形石推测了海平面变化;Baietal.[73]利用塔里木盆地寒武系露头中的风暴沉积及其伴生的微生物岩定量评价了沉积环境;Bourillotetal.[74]对比总结了两大类现代微生物系统(美国大盐湖和古巴Cayo Coco潟湖)中的微生物岩特征,并将其应用于将今论古中等。

也有学者认为应谨慎利用微生物岩沉积记录恢复沉积环境。Boutonetal.[75]认为古巴和美国现代沉积体系中微生物岩的保存潜力(相对其极高的矿化潜力)极低,现今化石不一定反映其沉积环境;Bourillotetal.[76]也认为微生物岩形态及其形成/溶解取决于沉积环境、微生物活性以及EPS物化性质等多种因素;Gersonetal.[77]认为叠层石不能明确指示海/陆沉积环境,巴西盐下碳酸盐岩储层是受硅质干扰的湖泊微生物岩,而非海相沉积。Ridingetal.[78]认为应该用更普遍的原地混合碳酸盐岩(非生物—微生物—生物骨架碳酸盐岩,两者以上同时出现)分析沉积环境。

微生物在许多大灭绝事件后繁盛,此后被逐渐恢复的后生动物取代,这种循环被赋予Microbe-Metazoan Transitions(MMTs)概念,也是本次大会的关注点之一。例如波兰西部二叠纪大灭绝之前微生物岩的大量出现是盆地水体变浅的纪录[79];大量微生物岩的出现和骨骼生物礁的减少受晚奥陶世冰川期全球气候、海洋和碳循环突变等的影响[80]。需要注意的是,微生物岩的发育受当地沉积环境和全球物种进化两方面因素控制。在奥陶纪生物大爆发早期,美国西部大盆地的海绵—微生物礁尚未发生实质性变化,而同时期中国南方生物礁已由寒武系微生物岩转为奥陶系骨架生物礁[81];再如泥盆纪末大灭绝后微生物优势期很短(相较其他四次大灭绝),微生物岩的大量增殖并不是大灭绝后所有生物礁的必要特征[82];Stagner[83]则认为加拿大西部上泥盆统深水礁体中的微生物岩更多由当地环境控制,而不是由晚泥盆世生物进化决定的。

此外,还有学者关注了极端环境下的微生物岩。Visscheretal.[60]研究了智利Atacama沙漠中微生物对硫/砷循环及矿化作用的贡献,并将其与西澳大利亚Tumbiana组叠层石类比。也有学者关注了微生物岩与层序格架的关系:Husinec[84]分析了北美Williston盆地奥陶系碳酸盐岩层序,认为微生物岩繁盛于海侵域早期和高位域晚期;国内学者发现柴达木盆地新生代藻灰岩发育在湖侵域坡折带附近[85],总结了塔里木盆地寒武系斜坡—台地环境微生物岩对层序格架的响应[86]。

2.5.4 微生物岩成岩作用

本次大会国内学者还较多关注了微生物岩的成岩作用,总结了四川盆地雷口坡组微生物岩类型与成岩作用的关系。发现塔里木盆地深部微生物岩因其原生孔隙的高非均质性和差连通性,过度白云岩化程度较弱,可成为较好储层等[87]。此外,本次大会亦有少量报告关注微生物白云石化,例如西藏伦坡拉盆地始新统白云岩中微生物结构的发现,说明微生物代谢促进低温白云石的成核不仅局限于培养实验,在古代岩石记录中也广泛存在[88]。

2.6 沉积过程模拟

沉积模拟对于沉积学研究具有重要的理论意义,奠定了现代沉积学和沉积动力学的实验基础,成为沉积学的一个重要分支。此外,沉积模拟还具有重要的实际意义,在沉积相似准则理论的指导下,可通过沉积模拟预测沉积体系的展布特征、时空演化和砂体变迁。目前国内外对于沉积模拟的研究已取得丰硕的成果,沉积模拟也从早先以沉积现象及沉积构造的简单观察描述为主的水槽实验,逐渐过渡到以底床形态为主要研究期的阶段,期间总结揭示了水深、速度和沉积物粒度与底形的关系。随着水槽实验的发展,实验内容逐渐丰富,单向水流向河道交织模拟实验转变,实验设备的自动化程度和智能监测设备也日渐增强。随着计算机技术的发展和广泛应用,数值模拟与前期物理模拟相互渗透,相辅相成,因其不受比例和实验条件限制,可以严格控制边界条件,抗干扰性强等优势,使得数值模拟逐渐发展成为沉积模拟的重要分支,并快速发展[89-90]。

本次大会专门开设了河口、海岸及河流沉积物搬运与地貌动力演化的物理和数值模拟专题(表1);同时,重力驱动下的滑塌变形沉积、物源分析、曲流河迁移演化、陆架边缘三角洲与深水沉积、潮汐作用下河口沉积等沉积模拟相关报告在多个专题相关会场均有涉及。本次大会沉积模拟关注的热点主要集中在以下三个方面:沉积物源;河口、海岸及河流沉积;三角洲沉积。

2.6.1 沉积物源输砂及填砂模式模拟

比利时学者Paredisetal.[91]认为人们尚不清楚沉积物在机械和化学风化过程中粒度分布和岩相组合的变化规律。因此,在建立SedGen数值模拟时要采用不同模块,从常量模块开始输入岩石和矿物机械和化学特征的初始条件,接下来模拟机械风化的晶格间破裂和晶体破裂、化学风化的主要矿物溶解、次生矿物沉淀和溶质积累,输出模块将以可视化图件形式呈现,从而在预测模式下进行物源分析。目前,母岩模块已经建立,处理化学和机械风化的模块正在开发中。Zhouetal.[92]结合古沉积学及沉积物源分析,利用数值模拟方法构建了西湖凹陷中北部花港组油气藏不同时期的三维地质模型和填砂模式。

2.6.2 河流和河口、海岸沉积过程及其主控因素模拟

以波浪为主导的海岸屏障是由风暴潮、潮汐和气候所致的不同时间尺度海平面波动的动态响应。为了解沉积物组成变化对海岸屏障建设过程的影响,法国学者Rieux基于物理建模,在单向水流条件下进行了水槽实验,发现生物碎屑颗粒的形状是最重要的因素,影响着颗粒相互作用和搬运稳定性[93]。荷兰学者通过改变循环输砂量(Qs)、排水量(Qw)和不断增加基准面等模拟条件对河流沉积进行了三维数值模拟,发现Qs和Qw的绝对值并不是河流分叉的主要驱动因素,相反它们之间的比率是主控因素[94]。Linetal.[95]模拟了曲流河迁移演化过程的5个不同阶段,发现在相同的迁移结构下,不同剖面的侧积层倾角有变化;在不同的迁移结构中,同一方向剖面的侧积层倾角也不尽相同。根据倾角变化与不同侧积层结构的对应关系,建立了曲流河古河道与河道储集层结构的耦合模式。Zhouetal.[96]通过沉积模拟对潮汐作用主控的河口沉积的沉积过程、影响因素及保存条件做了分析。结果发现在河口沉积过程中,潮汐作用带来的双向水流是沙坝沉积的主要水动力,河流作用通常对河口沉积体的影响作用较小,当河流影响较强时会一定程度上破坏河口沉积,另外沉积物组分对沉积物厚度有明显影响,沉积组分中黏土含量是沉积物保存的主要原因。

2.6.3 三角洲及深水沉积过程模拟

澳大利亚学者Paumard提出了一种半自动三维地震解释的动态定量三维地震地层学方法(QQS),识别不同地貌、构造及气候环境下的沉积体,通过获取陆架边缘三角洲的轨迹角、加积和进积的比率、坡度、顶底面之间的差异沉降等参数,分析陆架边缘三角洲的沉积过程[97]。Wangetal.[98]以西非M.S.G.B.C盆地为研究对象,结合物理模拟实验,主要从斜坡宽度、水深、砂泥丰度、坡度变化、水流等方面进行分析,探讨了陆架边缘三角洲和深水沉积的形成过程、内部结构和沉积演化特征。Fengetal.[99]通过水槽实验对扇三角洲的形成过程、演化规律和沉积特征进行了分析。实验结果显示在沉积早期的进积阶段,在主河道两侧发育天然堤和决口扇,在中期退积阶段,主分流河道在河口坝的发育下发生分叉,形成的决口扇复合朵叶体面积可达扇三角洲总面积的30%,到后期加积阶段,分流河道规模变小,在分流河道末端形成小的远端扇体。Chenetal.[100]建立了一套斜坡背景重力驱动下软沉积物滑塌变形的物理模拟实验,利用具不同黏滞力系数的材料模拟地层,改变地层倾角,发现地层逐渐隆起时滑塌开始,随着坡度增加,滑塌褶皱依次发展成为圆弧褶皱、紧闭等斜褶皱,断裂产生后形成一系列变形构造,分析了软沉积物受到自身沿斜坡重力驱动发生滑塌,层与层之间的剪切效应导致软沉积物发生变形的机理。

3 国际沉积学发展趋势探讨

总体上讲,本届国际沉积学大会的主题展示多为当今沉积学热点问题,许多议题将继续成为未来若干年内国际沉积学研究热点和发展方向。上述一系列不同方向沉积学热点问题也表明当今沉积学正处于快速持续、多样化、创新性发展、多学科交叉的阶段。简单来说,深时古气候及沉积记录研究、沉积作用过程—产物研究、多学科理论技术交叉渗透是未来国际沉积学发展趋势。

3.1 深时记录研究

近百年来人口爆炸性增长、科技快速发展造成生态问题加剧、资源逐渐枯竭、气候变暖加快,沉积学家如何在当代人类社会发展中承担相应社会责任?通过深时沉积记录研究了解前第四纪地质历史时期重大古气候、古海洋、构造和沉积事件,建立地质历史时期冰室—温室时期大气及海水组分、温湿度变化,大气、大洋环流变化与自然环境、生态系统、沉积产物之间的联系,明确气候变化上限,对未来气候变化预测和人类文明发展具有重大现实意义。目前国际上许多重大地质计划(如深时古气候计划Deep Time Program、Geosystems,大洋钻探计划IODP,大陆钻探计划ICDP,金钉子工程CHRONOS)中重要研究内容均与深时沉积记录、极端事件研究相关,具有重大科学价值。21世纪以来,美国国家宇航局(NASA)也在依靠太古代沉积层和远古生物化石研究恢复早期地球的深时古气候、古环境,对于行星沉积学(当今研究热点之一)、特别是火星自然环境研究具有较强的指导意义。在能源勘查领域,尤其是中—新元古界油气的发现,也需要沉积学家将眼光聚焦到深时古气候、“源—汇”系统研究中,为人类社会可持续发展做出相应贡献。

3.2 过程—产物研究

现在沉积学研究正处于由定性向半定量、定量化转变的阶段,仅仅依赖于沉积现象描述的研究是不够充分的。相比之下,基于过程—产物(过程沉积学)的研究越来越多,并成为沉积动力学研究的基础。在探讨沉积物搬运与沉积过程、成岩作用中离子的交换过程(流岩作用),除了传统沉积地质学基本理论分析之外,物理、化学、数值模拟等正演方法逐渐受到沉积学工作者的重视。可以预见的是,基于过程—产物沉积学研究方法(包括源—汇系统研究)将成为今后沉积学的基本研究思路,对于未来沉积学理论完善具有重要意义。

3.3 多学科交叉渗透

随着现代分析手段、实验技术的发展,学科之间界限越发模糊,多学科交叉渗透已然成为如今地球科学学科发展的趋势,沉积学也不例外。构造地质学、地球化学、地球物理学、古气候学及地貌学等地质学相关学科与沉积学相互结合已成为沉积学研究常规理论方法手段。生物、物理和化学相关方向的结合为今后开展深时气候变化、“源—汇”系统、沉积与成岩过程模拟及动力学研究提供了重要理论基础,也是过程—产物研究的重要趋势。大数据科学和计算机学科的发展,机器学习和人工智能的进步,对于沉积学定量化研究也必将起到重要的推进作用。

4 讨论与结语

纵览最近历届国际沉积学会议及本次国际沉积学大会专题设置特点,认为目前沉积学领域研究重点主要集中在:陆相沉积体系(湖泊—三角洲体系)、碳酸盐岩沉积体系(微生物岩)、深水沉积体系、源—汇系统及其定量化表征、成岩过程及模拟、深时古气候等方面。当前我国沉积学研究仍以应用沉积学为主。由于油气勘探开发的需求,资源沉积学一直是研究热点。由于人口、环境矛盾的日益突出,自然灾害对于生产生活的重要影响,与其相关的环境沉积学、灾害沉积学研究也逐渐增多。许多沉积学基础问题(如沉积动力学、成岩动力学、构造地貌学)研究则相对匮乏,与国外同行差距较大。此外,国内沉积学工作愈发重视利用地球物理和地球化学方法解决沉积学问题,却往往忽视沉积学野外地质(岩芯资料)基础研究工作的重要性,缺乏对于现代沉积环境和沉积体系的深刻见解。目前,国内沉积学者也逐渐意识到国内外研究重点和方法手段的差距,开始着手建立更先进的水槽模式装置,并引进成岩模拟相关设备等。随着卫星遥感技术的发展和无人机工具在地质学研究中的普及,可直接获取高清遥感地貌数据,并可利用三维露头数据进行建模,为露头沉积学基础研究提供了良好的帮助。

目前,我们不仅要认识到现代沉积学是研究古代沉积的基础,同时我们还要意识到古今沉积环境的差异。我们认为,多类型河流沉积模式、浅水和陆架边缘三角洲、滩坝形成机理和分布、重力流(异重流)沉积过程和沉积结果、细粒沉积物沉积作用和沉积模式、碳酸盐岩沉积环境(微生物岩)、温室地球化学地形重建(deep time)、关键转折期沉积过程和多尺度循环、沉积—构造相互作用将是未来的沉积地质学研究热点。物理和数值模拟是了解沉积过程的有效途径(特别是水槽实验),S2S(源—汇)将是沉积学整体和系统化的重要研究方向。

令人欣慰的是,在最近几届国际沉积学大会上,中国沉积学家所扮演的角色愈发重要。不仅参会代表和会议论文数量成为多次沉积大会的半壁江山,而且由国内沉积学家主持的专题也越来越多。在20 届国际沉积学大会闭幕式上,选举王成善院士为国际沉积学家协会(IAS)副主席,并决定2022 年8 月第 21 届国际沉积学大会由中国地质学会沉积地质专业委员会、中国矿物岩石地球化学学会沉积学专业委员主办,会议主题为“A New Journey of Sedimentology:from the Pacific to the Himalaya”。为纪念已故中国科学院院士孙枢先生对于沉积学的杰出贡献,由前任国际沉积学家协会(IAS)主席德国波鸿鲁尔大学Adrian Immenhauser教授宣布设立孙枢奖(Sun Shu Prize),以奖励中青年沉积学家取得的学术成就。显然,中国沉积学正在追赶国际沉积学一流水平,将在不远的将来起到引领作用。