藏杂杂说(二十四)

文/韩天衡

明鎏金如来铜佛

1977 年有绍兴之行,为筹拍《书法艺术》电影赴兰亭。“文革”摧残,加之多年失修,一片荒野里歪立的是残破的烂亭,决无一丝今天重建后宏伟兰亭景区的模样。

有缘入绍兴文物商店内库,见到一件被满不在乎地丢在墙角的东坡砚,石为大西洞佳品,且有文震孟长铭,知我识货,称不出售。又见此仅五点六厘米之鎏金如来铜佛,说可以卖。此佛像之珍贵处在底座间凿有蝇头小字五十余,为明初洪武三年所制。也许当时的店员多是心不在焉的外行。嗨,仅三元人民币。失石而得金,乃无遗憾矣。

清南红玛瑙雕福禄寿三星

在所有的宝石品类里,最气短和窝囊的无过于玛瑙了。说硬度,胜过和田玉;论色泽,不逊五彩瓷,且琢制不易。可是,就是贱于寿山之石、丁蜀之壶,你说怪不?怨不?但话又得说回来,这世界各地所产的玛瑙,唯有一类是叫你刮目相看的,其价值也历来是与金玉等观的,那就是红白相间的南红玛瑙。它没有东拉西扯的水波丝纹,也缺少浅薄炫目的晶莹水光,显示出红白相依大气而不邀宠的内质。皇帝里最会玩杂件,也最识货的老官算乾隆,他也好南红,且多制琢精良,为物虽小(南红历来乏大料),足资把玩。

此乾隆年间所作福禄寿三星,红胜珊瑚,珊瑚缺其有白;白欺珠玉,珠玉缺其有红。睿智的工匠相色巧雕,极具朴茂中见堂皇的神采。多年前得之扶桑,于南红中也称逸品。又,今之南红也复多有出产,但其色质与旧出自有上下床之别,识者不难辨别。

明永乐戗金压经板

此为明代永乐戗金压经板,长七十二点八厘米。中央饰以金珠,两侧饰有“八宝”中的华盖、法螺、莲花、盘肠四宝,外围依次饰有飞花莲瓣和缠枝莲相衬,红底戗金,富美夺目。据明史记载,在永乐十四年(1416),将刻印的藏文版《甘珠尔》经赐予西藏佛教领袖,每册首尾都用此压经板夹存。后则有所散失。

此板2003 年见于东京,稍前见闻一消息,美国的中国艺术品收藏家安思远将同类两板捐赠故宫博物院,定为一级文物。知此板非同寻常,购回。今也在我们美术馆三楼长期陈列。

清吴让之刻方竹四面印

吴让之为晚清六大家之首,邓派(石如)篆刻艺术的发扬光大,其功不可没。他用披刀浅刻开创两用刀的新技法,前无古人,后启来者,世无其匹,前人尝以“神游太虚、若无其事”誉之。彼时方竹难得,罕见,吴氏以方竹一截刻四周自用,更是别出心裁的创举。自号“方竹丈人”也缘于此。竹上刻篆大难于刻石,此所刻四印,篆格姿式各别,运刀沉郁朴茂,移步换景,益见让翁非凡的驾驭用刀的本领。

此印及另数钮吴氏自用印,皆得自蒙师郑竹友先生处。缘于其高祖郑芹父乃授让翁晚年习画之师,画室由王素、吴让之、郑箕三人共享。王素、让翁先归道山,故自用印一批皆归后殁的郑氏。二十世纪七十年代初中期,竹友师秘示,询可否易我?曰可,但需以物兑换。遂以家藏雍正官窑天青洗易来。所谓“一月二十九日观”,它对我印艺之长进,裨益自不待言。

陈佩秋《柳下鸳鸯图》

在如今对画家的品介中,对男性画家是不注性别的,而对女性画家则多加注一个“女”字。以拙之见,若为尊重女性则有必要,若是出于“照顾”或“点缀”,反有些贬义在内。艺术不同于运动,不分男女,只讲高下。记得二十多年前,上海为陈佩秋先生举办画展,研讨会上,我就发表过上述的意见。其实在超一流的画家中女性更显难能可贵,养育子女,操劳家务,料理杂碎,艰辛之至,在我国的传统观念里,这都应是女性的担子。试想,双倍的艰辛,双倍的奋发,双倍的付出,像佩秋先生这等杰出的女性画家,怎不让人敬畏有加,更得高看一眼。

陈先生是我赞佩的画家(不分男女),对古画独具慧眼的鉴赏力,也是使她成为超一流的一个内因。此图是她一九七七年赠我,简括的树石,工笔而淡雅的鸳鸯,与白石翁的粗放花卉里的工笔草虫相类,而同中不同的是她的气格,直入宋人堂奥。

一次她办画展前,跟我提到这张她惦记的作品,但我藏得太好,翻箱倒柜,遍寻无着,心里歉疚与失落兼有。近日,居然从一个红木镜框背后冒了出来。阔别四十年,欣喜自不胜表。

唐沈子昌袖珍墓志

此袖珍墓志。1993 年,在郑州有全国美术三百家的评比活动,暇时,雄志仁弟陪我逛郑州古玩城时所见。碑大不盈尺,书字极精妙,气局宏阔而呈内敛之势,惜未署书者名,疑与同时代之徐季海为一家眷属。时值一千四百元。

以我的回顾,在这之前,各地古玩城的杂件都不贵。放在今天说事,都像是在侃传奇。记得那次雄志弟还介绍我购得玉印两方,还送了我一方。价位也都低廉。

对此唐代袖珍墓志,还可说些后续的故事。约购归三年后,在文物出版社《书法丛刊》上,读到研究此墓志的文章,还附印有拓片。至今我都还闹不清,如此有价位的墓志,怎么留张(也许数张)拓片就廉价将原碑出售了呢?这谜看来是解不开了。

明黄杨木雕瘦骨罗汉

佛像里涵盖着佛文化及佛之外的诸多文化,非纯出于迷信;宛如藏古刀,也缘于刀文化,非仅作为武斗的兵器观之。

此瘦骨罗汉为黄杨木雕件,乃明末清初物。他侧躺在一片夸张起楞的大芭蕉叶上,一派无上清凉的消夏作派,惬意之至。罗汉裸上身,胸前两排瘦骨与蕉叶相呼应,见匠心。一件杰出的雕刻,它不仅出自本身实体的魅力,还应为你提供拓展想象力的无限空间,如让你感悟到它的周边有着万株的绿蕉,被挡在天外的火辣辣骄阳,乃至眼里心里有可乐之事,让他有这般发自内心的可掬笑容。拙以为,此作早于罗丹,而不输于罗丹,是无名大匠的绝构。

此物1986 年见于广州文物商店“内橱”(不外销),包括多件上佳的瓷玉器,均被省博物馆贴了“订单”,不予出售。急中生智,拔了电话给省博的苏庚春先生,很给面子,说只能挑一件,如何?我说,也只要一件。时价一千二百元,几不可得而得之,一直开心到今天。

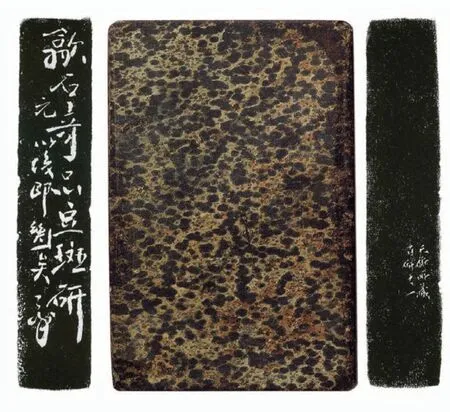

元豆斑歙平板砚

端歙两种砚石,历来是名砚里的大宗。而以石色论,端主色紫赭,歙主色灰黑。端之极品,敲击之声类木,歙之声类金。除了内部结构成分的区别,歙较之端要硬出摩氏半度。故歙砚耐研磨,制砚刻铭也艰辛。

元及以前的歙砚里偶有异品出现,如此石即为极罕见的一品,古郁老苍,多岁月的遗痕,当初青春年华时,应是碧金相融的容貌。诚然,好砚者决不至于为睹昔日芳容,而去其沉积了六百年的老包浆。当地砚家名其“豆斑歙”,然未见诸古籍记载,姑且名之。

此砚为1988 年古徽州访砚时所见,友人以奇货自重,我用自产书法三纸易来。三十年间,阅砚无数,确是未见有此砚品。