后路多裂肌微创入路长节段短钉固定术治疗多节段腰椎结核的疗效分析

姚林明 王志远 张新亮 高腾飞 刘建华 赵涛 陈其亮

脊柱结核在骨关节结核中发病率最高,约占50%~70%,腰椎结核多见[1-4],超过90%的患者为单椎体或双椎体受累,仅有少于10%的患者累及3个及以上椎体,后者称为多节段脊柱结核[1,3]。多节段脊柱结核常分为中心病灶和卫星病灶,前者为脓肿大、椎体和椎间盘破坏严重、后凸成角、脊柱不稳、脊髓受压的病灶;后者为与中心病灶相邻的病变椎体、脓肿,暂不影响脊柱稳定性。在规范化疗的基础上,合理的手术治疗是提高多节段脊柱结核治愈率的关键,但因其累及多个椎体,不仅手术难度远高于单椎体结核,且手术方式的选择也存在争议[1-3]。笔者从2013 年开始对此类患者采用前路病灶清除+取髂骨短节段植骨融合+后路经多裂肌微创入路长节段短钉固定术治疗,取得了良好的临床疗效,为该术式在治疗多节段腰椎结核中的可行性和临床疗效提供了重要依据。

对象和方法

一、研究对象

1.一般资料:收集2013年4月至2015年4月陕西省结核病防治院收治的多节段腰椎结核患者32例,依据纳入及排除标准最终17例患者纳入研究。其中男11例,女6例;年龄19~42岁,平均(33.4±3.5)岁。病变累及3个椎体者4例,4个椎体6例,5个及以上7例。17例患者术前均有不同程度的腰背部疼痛、髂腹下神经痛、下肢疼痛,以及下肢肌力减弱、感觉减退,持续时间2~14个月,平均(6.4±5.0)个月。其中11例(64.7%)患者伴有纳差、乏力、低热、盗汗、消瘦等全身结核中毒症状;5例(29.4%)患者因疼痛而行走困难;7例(41.1%)患者并发脊髓神经功能损伤,Frankel分级[5]分别为B级1例、C级2 例、D级4例。

所有患者术前均行脊柱X线正侧位摄影、CT和MR检查,以确定腰椎结核病变部位、椎体破坏程度和累及范围、脊髓神经损伤、后凸畸形程度,并排除其他疾患。X线摄影检查显示17例患者均有不同程度病变椎间隙变窄或消失,以及病变椎体不同程度的破坏或塌陷,其中8例 (47.1%)患者存在不同程度的后凸畸形,后凸Cobb角为10°~45°、平均(22.5±7.6)°。CT扫描及三维重建显示 17例患者病灶区域均有不同程度的骨质破坏、塌陷及死骨,其中5例患者中心病灶位于腰5、骶1椎体,骶1椎体骨质破坏严重。MRI显示15例(88.2%)患者伴有明显的椎旁脓肿形成。17例患者术前均出现血红细胞沉降率[ESR,(47.3±11.3) mm/1 h]、C反应蛋白[CRP,(32.6±9.4) mg/L]升高。

2. 纳入标准:(1)ESR、CRP增高,结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT.TB)阳性,部分患者病椎关节穿刺液行利福平耐药实时荧光定量核酸扩增检测技术(GeneXpert MTB/RIF)提示阳性;(2)病变累及≥3个腰椎,中心病灶和卫星病灶是相邻关系;(3)病灶内有较大的死骨、空洞,椎旁脓肿局限于中心病灶周围;(4)伴有局部后凸畸形、脊柱不稳、局部椎管狭窄;(5)术前CT提示中心病灶椎体破坏超过椎体高度的50%;(6)术后病理和(或) GeneXpert MTB/RIF、结核分枝杆菌与非结核分枝杆菌(简称“MTB-NTM”)基因检测证实为腰椎结核;(7)随访时间至少24个月且资料完整者。

3.排除标准:(1)椎旁有范围较广的流注脓肿;(2)中心病灶位于胸椎或有多个中心病灶;(3)中心病灶和卫星病灶间呈跳跃关系,且跨度较大;(4)处于肺结核活动期或患者身体状况无法耐受手术者;(5)随访时间不足2年或资料不完整者。

二、术前准备

1.手术时机:入院后给予患者卧硬板床休息。在抗结核药物治疗不少于3周、体温<37.5 ℃、血红蛋白(Hb)>100 g/L、血白蛋白(ALB)>30 g/L、ESR≤40 mm/1 h与CPR≤10 mg/L、患者一般状况改善后安排手术治疗。

2.抗结核药物治疗:参照《世界卫生组织耐药结核病治疗指南(2016年更新版)》[6],初治患者予以一线抗结核药物联合治疗[其中异烟肼 300 mg/d、利福平 450 mg/d或利福喷丁 450 mg/次(2次/周)、乙胺丁醇750 mg/d、吡嗪酰胺500 mg/次(3次/d),其他药物均为1次/d 顿服];复治患者、药物敏感性试验(简称“药敏试验”)或结核分枝杆菌耐药基因突变检测结果提示为耐多药结核病(MDR-TB)的患者给予左氧氟沙星或莫西沙星、硫酸阿米卡星或卷曲霉素、吡嗪酰胺、丙硫异烟胺或环丝氨酸、利奈唑胺或氯法齐明等5种药物联合进行规范的化疗。

三、手术方法

1.后路微创入路内固定:患者取俯卧位,悬空腹部,行气管插管全身麻醉。C形臂 X 线摄影检查观察病变椎体节段情况,确定病椎中心目标区域,取后正中切口,依次将皮肤、皮下组织、腰背筋膜层切开,在棘突旁侧1.5 cm 处取纵行腰筋膜切口,充分暴露多裂肌间隙,钝性分离肌间隙与深处横突、关节突,Weinstein法固定处理椎弓根导针,X线透视下确认固定位置及固定效果后拧入椎弓根螺钉再次固定,在中心病灶椎体上应用的螺钉长度不超过椎体的后1/3;相邻有卫星病灶的椎体根据术前CT扫描所见椎体病变范围确定椎弓根螺钉的长度,一般不超过椎体的后1/2,尽量将螺钉置于健康骨质中。结合C形臂X线摄影检查结果选择合适长度的钛棒预弯至腰椎生理曲度,适当撑开、矫形、拧紧螺帽固定,去除局部关节段的软骨组织,植骨于横突、关节突,置管引流,缝合筋膜间隙组织。

2.前路病灶清除及植骨融合:后路微创入路内固定后,将患者翻身取半侧卧位,选择脓肿多或神经症状重的一侧进行病灶清除。手术入路采用倒 “八”字切口,以中心病灶为中心切长约10 cm左右的切口,经腹膜外入路。从侧方结扎节段血管,显露中心病灶椎体,清除椎旁脓肿、病变椎间盘、死骨和坏死组织,保留中心病灶椎体上健康及亚健康的骨质部分(椎体骨质有渗血者),进行神经减压;反复用双氧水、生理盐水、稀释碘伏盐水冲洗后,取同侧自体大块髂骨植于残留的中心病灶椎体间,在植入髂骨时行手法复位,尽可能矫正后凸畸形。病灶处喷洒1 g链霉素(链霉素过敏者用0.1 g异烟肼代替),放置引流管,缝合手术切口。若对侧脓肿较大者,必要时可行对侧小切口清除腰大肌脓肿。

四、 临床疗效评估指标及治愈标准

1. 临床疗效评估指标:术后 1、3、6、9、12 个月复诊,之后每6个月左右复诊1次,直至不少于24个月。临床疗效评估指标如下:(1)疼痛视觉模拟量表(VAS)评分[7]:分别于术前、术后3个月及末次随访时对腰腿疼痛程度进行评估。0分为无痛;0~3分为轻度疼痛,患者疼痛轻微,能忍受;4~6分为中度疼痛,患者疼痛并影响睡眠,尚能忍受;7~10分为重度疼痛,患者有强烈的疼痛,疼痛难忍,影响食欲,影响睡眠;10分为剧痛,需及时处理。(2)Oswestry功能指数评分(ODI)[8]:包括疼痛的强度、生活自理、提物、步行、坐位、站立、干扰睡眠、性生活、社会生活、旅游等10个方面的情况,每个问题的最高得分为5分,选择第一个选项得分为0分,依次选择最后一个选项得分为5分,假如有10个问题都做了问答,记分方法是:实际得分/50(最高可能得分)×100%,假如有一个问题没有回答,则记分方法是:实际得分/45(最高可能得分)×100%,分数越高表明功能障碍越严重。分别于术前、术后3个月及末次随访时对手术疗效进行评价。(3)Frankel分级[5]:对术前并发神经功能损伤的患者于末次随访时评价神经功能恢复情况。(4)后凸Cobb角:术前、术后末次随访通过腰椎正侧位X 线摄影,测量后凸Cobb角变化情况。(5)植骨融合:末次随访时行CT、MR 扫描检查,根据Eck融合分级标准[9]明确椎间隙植骨融合情况。完全融合(Ⅰ级):椎体与植入骨间隙完全为骨小梁桥接;部分融合(Ⅱ级):桥状骨小梁少于50%;不融合(Ⅲ级):植骨间隙无骨小梁,无论屈伸侧位X线片融合节段是否出现相对位移。融合率=(Ⅰ级+Ⅱ级融合例数)/患者例数。(6)术前与术后3个月、末次随访的ESR、CRP水平。

2.脊柱结核的治愈标准[10-11]:(1)患者术后经抗结核药物治疗6个月以上,全身情况良好,无发热,局部无疼痛,食欲正常;(2)至少连续3次复查ESR、CRP水平均正常;(3)X线摄影等影像学检查显示病变椎体达到骨性愈合,周围无异常阴影;(4)恢复正常活动和轻体力工作3~6个月,无症状复发,无脓肿及窦道形成。

五、统计学处理

结 果

一、 术中情况

17例患者均顺利完成手术,手术时间90~180 min,平均(120.0±19.6) min;术中出血量250~600 ml,平均(450.0±48.9) ml。除4例术中输注2个单位悬浮红细胞外,其余患者均未输注血液制品。其中5例患者骶1椎体骨质破坏,椎体缺损严重无法经椎弓根置入短钉,采用髂骨钉置入固定;9例患者中心病灶椎体病灶清除后缺损较轻,经椎弓根短钉置钉,上下邻近椎体长螺钉置钉,8钉两棒内固定,未使用横连杆;2例患者因中心病灶椎体缺损,无法经椎弓根螺钉固定,跨过中心病灶,使用6钉2棒经椎弓根内固定,后路行椎板、横突植骨融合,使用横连杆加强脊柱稳定;1例患者中心病灶一侧缺损较轻,对侧缺损严重,在较轻一侧经椎弓根短螺钉置钉,邻近椎体经椎弓根螺钉置钉,采用7钉两棒内固定。术中所清除的病变组织均送病理学检查,脓液、肉芽组织、病变骨组织同时分别送GeneXpert MTB/RIF、MTB-NTM基因检测、PCR、BACTEC MGIT 960液体快速培养。

二、术后治疗及随访情况

术后继续原方案或根据药敏试验结果进行抗结核药物治疗,所有患者总治疗时间为12~18个月。术后36~48 h且引流量<20 ml 时拔除引流管。卧床休息2周后佩戴胸腰部支具逐步下地活动,支具佩戴时间至少3个月。术后1例患者因前路手术切口局部脂肪液化,术后1周切口未闭合,给予积极换药,隔日1次,3周后伤口周围新鲜肉芽组织生长,行局部清创缝合术后切口愈合;其余16例术后7~14 d切口均一期愈合。1例患者术后6个月复查时,X线摄影提示后路内固定螺钉松脱,患者无自觉腰痛、脊柱失稳症状,于术后9个月时拆除后路内固定系统,对患者随访24个月显示恢复良好;其余16例患者内固定牢固,于术后(15.2±4.6)个月拆除内固定系统。

17例患者术后均获得随访,随访时间 24~33个月,平均随访时间(27.8±5.4)个月,均达到临床治愈。2例患者出院后6个月,复查时出现椎旁腰大肌脓肿形成,经腰大肌脓肿病灶清除术、调整结核治疗方案后愈合;其余15例患者术后随访期间均未出现结核病灶复发。

三、手术前后临床疗效比较

1.临床表现:所有患者术后结核中毒症状均明显缓解,营养状况逐步改善。

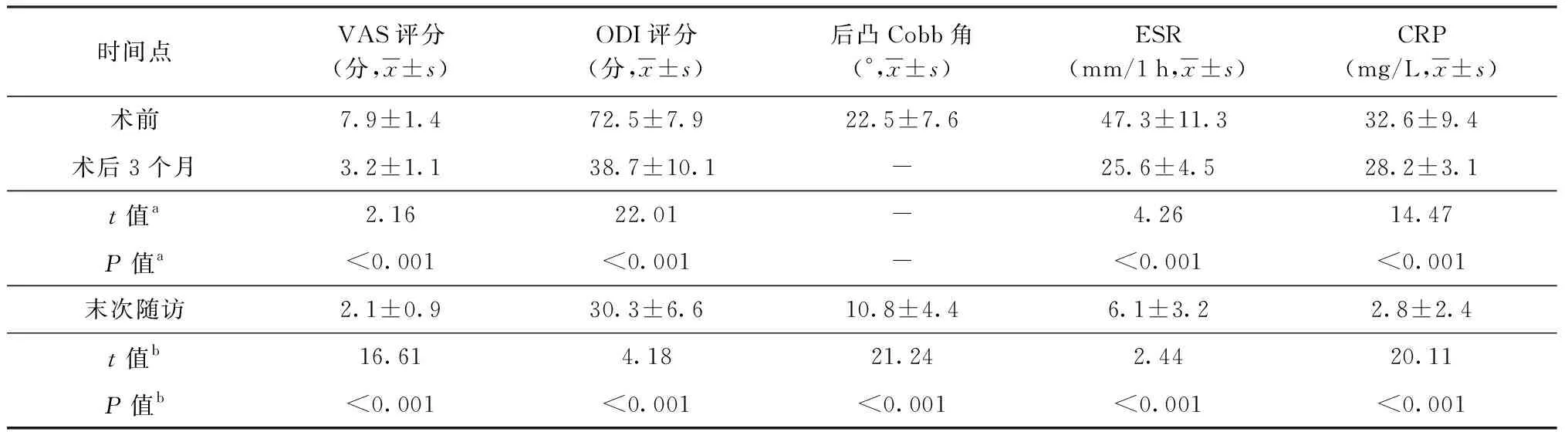

2.VAS、ODI评分,及后凸Cobb角、ESR、CRP变化情况:均显示术前、术后3个月、末次随访检测结果依次降低,差异均有统计学意义,见表1。

3.神经症状改变:术前出现神经症状的7例患者,末次随访时Frankel分级均为E级。

4.植骨融合:根据Eck融合分级标准术后6个月14例患者植骨区融合达到Ⅰ级、 2例为Ⅱ级、1例为Ⅲ级,融合率达到94.1%(16/17)。末次随访时X线摄影、CT、MR检查提示1例患者因术后活动量较大,出现内固定螺钉松动,提前拆除后路内固定系统,与其余16例患者一样均达到了Ⅰ级融合,X线摄影、CT、MR扫描证实无复发及假关节形成,椎间完全骨性融合。

四、典型患者介绍

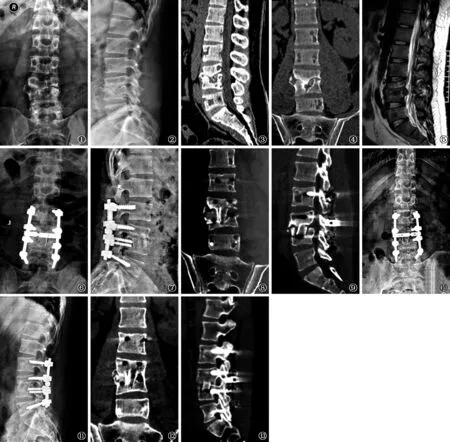

患者,男,22岁。因“反复腰背疼痛超过8个月”于2013年5月11日入住我院。患者有午后低热、盗汗等结核中毒症状,无神经损伤症状。结合患者临床表现、实验室及影像学等相关检查诊断为多节段腰椎结核、腰大肌结核性脓肿。患者术前影像学检查(包括腰椎X线正侧位摄影、CT扫描、MR检查)提示腰2~5多椎体结核,中心病灶为腰3~4椎体,椎旁及腰大肌脓肿形成,且椎体破坏大于椎体高度的50%(图1~5)。术后影像学检查(包括腰椎X线摄影及CT扫描)显示椎间植骨位置良好(图6~9)。术后18个月随访时腰椎正侧位X线摄影显示内固定位置良好(图10,11);腰椎CT扫描显示椎间植骨已完全达到骨性融合,椎旁未见低密度影(图12,13),与术前影像学资料比较,椎体卫星病灶破坏的椎体骨质明显改善。

表1 17例患者术后与术前VAS、ODI、后凸Cobb角、ESR、CRP检测结果的变化

注a为术前与术后3个月比较,其中后凸Cobb角术后3个月资料缺失,未能统计;b为术前与末次随访比较

图1~13患者,男,22岁,多节段腰椎结核、腰大肌结核性脓肿。图1、2为术前行腰椎X线正侧位摄影(2013-05-14),可见腰椎生理曲度变直,腰3、4椎间隙消失,椎体塌陷;图3、4为术前腰椎CT扫描(2013-05-14),可见腰2~5椎体骨质不同程度破坏,椎旁及腰大肌可见低密度脓肿影。图5为术前腰椎MR检查(2013-05-17),可见腰2~5椎体信号异常,腰3、4椎旁可见脓肿信号。图6~9为术后即刻腰椎X线摄影及腰椎CT检查(2013-06-04),可见椎间植骨位置良好,腰2~4椎体椎弓根螺钉不超过椎体的后1/3,腰5椎体不超过椎体的后1/2。图10、11为术后18个月随访时行腰椎正侧位X线摄影(2015-01-10),显示内固定位置良好;图12、13为术后18个月随访时腰椎CT扫描,显示椎间植骨已完全达到骨性融合,椎旁未见低密度影

讨 论

一、多节段脊柱结核特点

多节段脊柱结核发病率较低,但近些年呈上升趋势。其发生与患者免疫力、细菌毒性及播散情况有关,也与早期不能明确诊断及有效治疗密切相关[1-2, 12]。由于脊柱结核发病隐匿、部位较深,早期诊断困难,当椎体骨质受到侵犯时才出现腰背部疼痛、下肢神经功能受限,易误诊误治[13]。由于其病程一般较长,中毒症状也比较重,累及椎体个数多,手术难度相对较大,致残率极高,危害程度远大于单节段脊柱结核[1,13-15]。本组17例患者术前均有不同程度的结核中毒症状,病史(6.4±5.0)个月,累及≥3个椎体者达到100.0%,手术难度高。

多节段椎体结核常常包含一个中心病灶和多个卫星病灶,多以1~2个椎体破坏较重(中心病灶),几乎波及大部分病椎,多伴脓肿、后凸畸形及椎管狭窄;相邻椎体(卫星病灶)均为前缘虫蚀样改变,多为脓肿浸润所致;椎间盘未见明显破坏;一般不侵蚀椎管[1, 16]。本组17例患者病变均累及≥3个腰椎,且纳入中心病灶与卫星病灶为相邻关系,病灶内有较大的死骨、空洞,椎旁脓肿局限于中心病灶周围,伴有不同程度局部后凸畸形、脊柱不稳及局部椎管狭窄的患者,符合多节段椎体结核的影像学特点。

二、脊柱结核外科治疗

脊柱结核外科治疗的目的是在规范、联合、有效、足量、全程的抗结核药物治疗保障下,以加快病灶治愈、重建脊柱稳定性、恢复脊髓神经功能、矫正及防止脊柱畸形、促进早期康复为目的[17]。由于结核病灶主要累及脊柱前、中柱,前路手术可直达病灶,在直视下彻底清除病灶和通过前方植骨融合使术前局部后凸畸形得到矫正,常用于各种非后凸型脊柱结核的治疗[18]。但该术式创伤大、操作技术复杂、胸腹腔脏器并发率高、内固定稳定性差,尤其当病变位于颈胸、胸腰和腰骶交界区时,不仅手术难度加大,而且学习曲线更长[19]。

自从椎弓根钉-棒系统问世以来,前路病灶清除、植骨融合联合后路内固定开始广泛应用于脊柱结核的手术治疗,并被认为是脊柱结核治疗的经典术式。目前,手术方式主要包括单纯前路、单纯后路、前后路联合3种术式,单纯前路不能达到矫形和恢复脊柱的稳定性,而单纯后路又不能彻底病灶清除和充分支撑植骨[20]。前后联合入路则具备前路和后路手术优点,在彻底清除病灶、充分植骨融合的基础上获得良好的畸形矫正和脊柱稳定,主要适用于严重或多节段脊柱结核和(或)并发后凸畸形者,可明显缩短病程、提高治愈率,为有效矫正畸形、解除神经受压、恢复神经损伤创造条件,但前后联合入路手术创伤大、手术时间长、风险高,对于儿童、老年等体弱、心肺功能及营养不良者不宜采取该术式[21]。由于3种术式有着各自的优缺点,因此即使对同一患者,其具体的手术方式也一直存在广泛争议[1-2, 4, 16]。

多节段腰椎结核因病变范围广,中心病灶和卫星病灶主要集中在椎体前方,破坏程度也往往较单节段结核严重,手术难度相对较高,术后复发率高;复发后二次手术难度更远高于单节段结核患者,因此对于多节段腰椎结核患者选择合理的手术方式尤为重要。本组17例患者均为青壮年且均有不同程度的长期腰背部顽固性疼痛、局部后凸畸形,最大限度地矫正畸形、缓解长期腰背部顽固性疼痛对患者术后日常生活尤为重要。多节段腰椎结核前路清除病灶时一定要彻底,直至清晰地显露出正常骨质、有渗血出现,务必确保残椎无空洞或硬化壁[2, 4, 15,22]。如此,既为后期植骨创造了条件、保证植骨块的良好融合;又可减少结核病灶的复发。张宏其等[4]对3种术式术后后凸畸形矫正情况进行了至少5年的随访,发现单纯后路及前后路手术在矫正后凸畸形上差异无统计学意义,但两者均明显优于单纯前路手术;同时,从CT影像上看所有患者术前中心病灶椎体破坏程度已多于椎体的50%,术中为彻底清除病灶,残留的椎体已无法完成内固定,且相邻椎体前缘存在明显虫蚀样改变,椎体骨质处于病变状态,骨质质量下降,属于不稳定骨质[1];若仍勉强进行内固定,不仅固定无法牢固,甚至灶区直接植入螺钉会增加术后结核病灶复发的风险,同时还影响处于病变状态椎体在后期抗结核过程中的自愈。此时采用残留椎体间的直接固定更有利于植骨块的稳定[13]。

本组12例患者中心病灶位于腰1~5椎体,均采用前路病灶清除短节段融合、后路经多裂肌微创入路长节段短钉固定术式,5例患者因骶1椎体骨质破坏严重,前路清除病灶短节段植骨融合后,后路无法应用椎弓根短钉置钉内固定,采用后路髂骨钉置钉固定,内固定牢固、可靠。

三、后路经多裂肌入路行内固定术的优势

后路经多裂肌入路术式属于C形臂X线引导下的微创术式,相较于传统的后路手术入路,可最大限度地避免椎旁肌的损伤,保证手术操作正常进行、减少手术刺激和伤害,并能够很大程度上防控术后发生并发症[23],很好地消除传统入路术式对椎旁肌的损伤,对脊柱后柱的完整性、稳定性影响较小;因此,对于有前、中柱破坏的脊柱结核,采用后路经多裂肌微创入路行内固定术,更有利于术后脊柱的稳定性和抗旋转性,还能明显缩短手术时间、减少出血量和引流量,改善术后 VAS 疼痛评分及腰背JOA评分(日本骨科协会评估治疗分数,Japanese orthopaedic association scores),受到国内外临床工作者及患者的一致好评[24]。

后路短钉固定可以直接使中心病灶的椎体得到固定,从而使椎体间植骨床更加稳定,降低了植骨块移位的可能性,可提高植骨融合率;后路固定节段应在病变椎体节段范围内,不应扩展到正常椎体,以最大限度稳定脊柱、避免损伤正常节段,待前方植骨融合后,取出后路内固定;后路短钉固定,可避免病变椎体直接植入长钉,进一步降低结核病灶复发率,利于前方亚健康骨质在后期化疗过程中的改善[24-25]。术中可不采用横连器。若病椎破坏严重、骨质缺损较大,可于后路行椎板、横突植骨融合,加强脊柱稳定性。但由于后路内固定节段超出融合节段,可能导致患者腰椎活动度受限,同时因腰椎后路入路术式需要大范围剥离牵拉椎旁肌,容易引起神经支配异常与椎旁肌缺血坏死,患者术后容易出现顽固性腰背疼痛、后凸畸形等并发症[26]。因此,在术后18~24个月植骨块融合后,应取出后路内固定钉棒系统,以增加腰椎活动度、缓解患者腰背部不适感。

四、该术式的不足

前路手术清除破坏椎体骨质后,如果缺损较大,取自体髂骨植骨困难,不能满足植骨需要,需应用人工骨或钛网支撑,存在术后椎体植骨融合的不确定因素;由于该术式后路固定属于微创方法,对术者手术技能要求高,随着术者操作经验的积累,术中X线暴露时间、手术时间等的指标将会逐步改善[28]。本研究样本量较小,尚需多中心随机研究及长期系统地进行回顾性和总结性研究来证实本研究的成效。

综上,虽然多节段腰椎结核的发病率低,但大多数患者常并发后凸畸形、严重椎管狭窄等,如果得不到及时有效的治疗,致残率极高。这类患者多数进行保守治疗是无效的, 采用前路病灶清除+取髂骨短节段植骨融合+后路经多裂肌微创入路行长节段短钉固定术不仅可彻底清除病灶、改善椎管狭窄、缓解腰背部疼痛和活动不便等临床症状;还可重建脊柱的稳定性,且能显著改善患者后凸畸形;同时,可以获得较高的植骨融合率,以及显著减少患者术后腰背部疼痛、活动不便,以及内固定松动、断裂等相关并发症的发生,改善椎体结核患者的生活质量。