空间物体登记制度:如何应对“一箭多星”技术带来的挑战

尹玉海 黄悦欣(深圳大学法学院)

顾名思义,“一箭多星”是用一枚运载火箭将两颗或多颗卫星发射到预定轨道。“一箭多星”技术所带来的商业化发展及单次发射卫星数量的急速增加对20 世纪70年代成立的空间物体登记制度形成了极大的挑战。

1 “一箭多星”发射的登记实践

通过联合国外层空间事务厅(UNOOSA)官网的“射入外层空间物体索引”(OIOLOS)系统及各国提交的登记申请,梳理各国“一箭多星”发射卫星的登记实践,可以加深“一箭多星”技术给登记制度带来挑战的认识。按“单次发射卫星数量超过个位数”、“具有代表性”这两个条件,本文选取美国、中国和印度这三个国家“一箭多星”发射的相关登记情况进行分析。

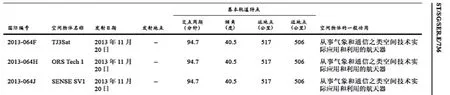

美国“一箭29星”的登记情况

美国2013年发射的29 颗卫星均为美国本国的卫星,登记数据以美国的名义统一记载在编号为ST/SG/SER.E/736 的《2014年12月23日美利坚合众国常驻联合国(维也纳)代表团致秘书长的普通照会》中。29 颗卫星的登记数据包括国际编号、空间物体名称、发射日期、发射地点、基本轨道特点(交点周期、倾角、远地点、近地点)和空间物体的一般功用。

2013年美国“一箭29星”的登记情况(部分截图)

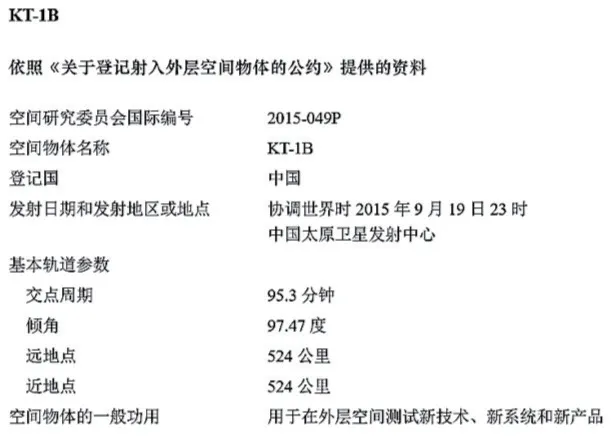

2015年中国“一箭20星”的登记情况(部分截图)

中国“一箭20星”的登记情况

中国2015年9月发射的20 颗卫星为开拓一号A、B 卫星、希望二号A~F卫星、天拓三号、纳星二号、紫荆一号、紫荆二号、皮星二号、紫丁香二号等,均为中国的卫星。但仅将开拓一号A、B卫星、希望二号A~F 卫星、皮星二号共9 颗卫星记载在编号为ST/SG/SER.E/789 的《中国常驻联合国(维也纳)代表团2017年1月31日致秘书长的普通照会》中,登记数据包括国际编号、空间物体名称、发射国、发射日期和发射地点、基本轨道特点(交点周期、倾角、远地点、近地点)、一般功用、所有人或营运人和运载火箭。其他卫星未进行登记,并且其中8 颗卫星缺乏相关数据。

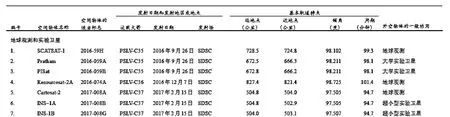

2017年印度“一箭104星”的登记情况

印度“一箭104星”的登记情况

印度2017年发射的104 颗卫星来自6 个国家,但只对本国所有的卫星进行了登记。印度将其所有的Cartosat-2 卫星、INS-1A、1B 卫星记载在编号为ST/SG/SER.E/820 的《印度常驻联合国(维也纳)代表团2017年9月25日致秘书长的普通照会》中,登记数据包括国际编号、名称、适当标志、运载火箭、发射日期、发射地点、基本轨道特点和空间物体的一般功用。

2 “一箭多星”发射卫星登记存在的问题

“一箭多星”的卫星发射通常有两种情况:一是发射本国的多个卫星;二是在发射本国卫星的同时,为其他国家发射卫星。“一箭多星”发射的卫星也有两种情况:一是作为个体完成空间任务;二是与其他卫星组网形成巨型星座共同完成空间任务。

因此,“一箭多星”发射卫星登记更加复杂,存在的问题包括:

1)未登记或未及时登记。由1961年12月20日联合国大会第1721(XVI)号决议《外空和平使用之国际合作》(以下简称1961年《决议》)及1976年《关于登记射入外层空间物体的公约》(以下简称《登记公约》)可知,发射的每一个外空物体进入或越出地球轨道时,都应进行登记。但是在2015年中国“一箭20星”以及2017年印度“一箭104星”中,都存在一部分卫星没有进行登记的情况。除以色列不是《登记公约》的缔约国外,哈萨克斯坦、中国等国家作为缔约国均有义务、有责任对射入外层空间的物体进行登记。此外,在合作发射的情况下存在多个发射国。虽然《登记公约》第二条规定了“有两个及两个以上发射国时,各国应共同决定由其中的一国依照本条第1 款登记该外空物体”,但是在未共同决定、无约定的情况下,容易造成登记国的缺位。登记制度之所以存在,关键是为了增强外空物体与发射国之间的联系,外空物体一旦造成损害,相应的国家应承担赔偿责任。采用“一箭多星”技术发射卫星时,极易造成卫星的碰撞,加之大量卫星同时重返大气层也可能对空间交通以及地面安全构成挑战。因此在登记国缺位的情况下,一旦造成损害将难以确认责任国并及时获得赔偿。

2)登记信息不完整。在中国“一箭20星”的登记中,除了开拓一号A、B 卫星有基本轨道特点(交点周期、倾角、远地点、近地点)的记载外,希望二号A~F 卫星和皮星二号共7 颗卫星的基本轨道特点都是省略的。《登记公约》第四条明确规定“每一登记国应在切实可行的范围内尽快向联合国秘书长提供有关登入其登记册的每一个外空物体的情报”,包括基本轨道参数。与此同时,2007年联合国大会第62/101 号决议《关于加强国家和国际政府间组织登记空间物体的做法的建议》(以下简称2007年《决议》)提出的《登记信息提交表》中也有“基本轨道参数”一栏。省略基本轨道参数使得登记的信息不完整,无法准确将登记册中的卫星与存在于外层空间中的卫星对应起来。此外,作为个体完成空间任务的卫星和与其他卫星组网形成巨型星座共同完成空间任务的卫星,其功用是不一样的。2017年印度为美国发射的众多卫星中,存在要与其他卫星组网的卫星,但美国在编号为ST/SG/SER.E/803 的《美利坚合众国常驻联合国(维也纳)代表团2017年6月1日致秘书长的普通照会》中对该批卫星的一般功用均记载为“从事气象和通信之类空间技术实际应用和利用的航天器”,没有进行特别描述,无法将该批卫星与其他作为个体完成空间任务的卫星加以区别。

事实上,不管是未登记或未及时登记,还是登记信息不完整,都会出现在“一箭一星”的发射中,只是这些情况在采用“一箭多星”技术发射卫星进行登记时显得尤为突出。而随着商业航天以及小型卫星的快速发展,“一箭多星”技术给登记制度带来的最大挑战是私有实体的进入。私有实体通过“一箭多星”技术发射的卫星登记实践都是美国以本国的名义记载在致联合国秘书长的照会中。随着商业航天的迅速发展,单纯由私人实体所属的国家进行登记,实在存在诸多不便之处。登记制度与营救制度、责任制度是紧密相关的,如果仅有少数的私有实体参与空间活动,由国家进行登记、以国家的名义为私有实体的行为进行背书,是可行且可靠的;但是随着大量私有实体进入该领域,国家是否有能力为私有实体的行为负责,值得怀疑。

3 对登记制度的建议

不管是自愿登记制度还是强制登记制度,都诞生于20 世纪六七十年代。随着空间技术的快速发展,登记实践中出现了许多与制度不相符的情况,存在未登记或未及时登记、登记信息不完整等情况。在未来“一箭多星”技术的应用更加广泛的情况下,这些问题会越来越突出,因此需要对登记制度进行完善。

鉴于五大外空条约的关联性,修改《登记公约》不可避免地涉及其他外空条约的修订,这必然将引发诸多争议和长时间的讨论,不可能一蹴而就。纵观《登记公约》的条文可以发现,作为强制登记制度的具体规定并不存在原则性问题,登记实践的混乱是各国对登记制度不同理解、不同做法所致。反观2007年《决议》,虽然该决议原则上属于建议性质,不具有法律约束力,但是该决议的通过,使得《登记信息提交表》出台,协调了各国的登记做法,统一了向联合国提供关于空间物体登记情况的信息类型。因此,可以考虑在遵守现有国际法律框架的前提下,以联合国大会决议就登记形式和登记内容进行细化。

就登记形式的细化而言,倘若是以“一箭多星”技术发射本国的多个卫星,按照《登记信息提交表》的规定进行即可。该登记形式的细化主要是针对“在发射本国卫星的同时,为其他国家发射卫星”的情形。目前国际实践中有两种登记形式,其一是不仅登记本国所属的卫星之外,还提及了为其他国家发射的卫星;其二则是仅登记本国的卫星。与此同时还有第三种形式,即《联合国五项外层空间条约现状和适用情况工作组主席提供的一组问题》(A/AC.105/C.2/2014/CRP.16)中提到的“采用一种事先征得发射服务客户国同意而‘代表’该国登记的办法”。就目前现有的三种登记形式来看,最优方案应属第一种登记形式。具体理由如下:第一,这种形式登记了所属本国的卫星,完成了本国的登记义务。第二,这种形式提及了其他国家的卫星,使得联合国秘书处拥有送入外层空间的所有空间物体的名单,避免遗漏部分未登记的卫星。第三,虽然根据《登记公约》第一条“发射国”的概念可知,为其他国家发射卫星的国家也属于发射国,也有成为登记国的资格,在事先征得发射服务客户国同意是可以“代表”该国进行登记。但登记不仅仅是个义务,它还涉及管辖权和控制权,因此需要认真考虑这种登记的形式可能产生的影响。实际上“一箭多星”大部分是搭载发射,即发射的卫星还是由所属国管辖控制,因此若采用“代表”发射服务客户国的形式可能会造成登记与管辖、控制的混乱。综上所述,在对通过“一箭多星”技术发射的卫星进行登记时,可以要求发射国统一采用“登记所属本国的卫星、记载为他国发射的卫星”这种形式。

就登记内容的细化而言,首先要对卫星的类型进行划分,大致可以分为商用卫星、民用卫星及军用卫星三类。然而,现有的登记制度没有作出划分,采用的是军民商混合登记的制度。随着“一箭多星”技术的发展,大量私有实体参与空间活动,大量商用卫星将进入外层空间,在这种情况下,有必要对军用卫星、民用卫星和商用卫星作出区分。

《登记公约》规定的强制性登记制度之所以存在,是为了辨认和识别外空物体、强化在轨空间物体与发射国之间的联系、维护全体人类为和平目的探索和利用外层空间的共同利益。首先,提供完整信息的登记手续可以减少大规模杀伤性武器被秘密射入轨道的可能性;其次,国际登记制度便于造成损害航天器的识别,强化损害责任的承担。在实践中,军用卫星往往不登记,或仅以一般功能进行登记。因此,可以反过来要求商用卫星和民用卫星的强制登记,未进行登记则均视为军用卫星。

就商用卫星而言,其所有人或运营人往往都是私有实体。但是在实践中,各国对私有实体的态度有所差别。由于没有对民用卫星和商用卫星进行区分,所以在登记商用卫星时大多数国家都是以本国的名义进行登记。从外层空间事务厅的相关文件中可以看出,私有实体的地位在逐步上升。其中《登记信息提交表》D 部分中基本信息包含“空间物体拥有者或经营者”,没有要求必须是国家,可以赋予私有实体一定的地位。而《外层空间活动长期可持续性准则》,第6.5 条规定“发射国和(在适当时的)政府间组织应承担起责任来,请求空间发射服务供应商和用户满足《登记公约》规定的所有登记要求,鼓励其乐于接受并促请其考虑提供更多登记信息,逐步实现制度化。”登记国应积极鼓励私有实体提供有用、必要的信息进行登记,使得私有实体慢慢成为提供信息的主体,逐渐在登记制度中发挥作用。应该认识到,虽然国家要对私有实体进行监督,但是当大量私有实体存在的时候,国家并不一定清楚了解这些私有实体详细的运营情况,而且要求国家对众多私有实体的各种活动进行控制也不现实。因此,在太空市场商业化、私营化不断发展的情况下,未来私有实体成为登记主体的可能性很大。到那个阶段,可以要求对商用卫星与民用卫星的登记作出区分,可以要求在商用卫星的登记中必须记载“空间物体拥有者或经营者”。