信息扶贫背景下西部地区贫困村信息传播路径研究

摘要:洼村是西部地区一个贫困村,处于较后接收信息的区位,村民缺乏有效的信息传输载体和与外界信息交流的途径,使得外来扶贫信息难以有效流入,人际传播在洼村中仍然发挥着重要作用。传统人际传播信息存在偶然性和不完整性,要融合电视、手机等多种传播媒介,组建多学科专家微信群减少信息滞后性,消除信息贫困,搭建信息扶贫传播新路径。

关键词:西部地区;贫困村;信息传播

中图分类号:G206 文献标识码:A文章编号:CN61-1487-(2019)20-0007-05

在信息社会,对贫困问题的认知已经由传统的物质生活必需品的满足转移到对信息贫困的研究新范畴。信息是一种“赋能资源”,直接受地理空间、自然环境以及人文素质的影响,谁拥有信息资源获取的能力,谁也就拥有了创造财富价值。

洼村位于宁夏固原市原州区头营镇东南,距镇政府驻地约21公里,全村总面积12900亩,耕地面积5712亩,其中:旱地5712亩,退耕还林2926.9亩。截止2017年底,全村共有低保户80户153人,单老户9户9人,双老户38户76人,残疾户34户45人。贫困发生率52%,异(易)地搬迁36户147人。贫困户已脱贫23户80人,未脱贫189户782人。截止2017年底农民人均可支配收入7363元,分别比固原市低1216元、比宁夏全区低3375元。

一、贫困村落传统的人际传播

(一)血缘、地缘关系中传统的人际传播

洼村如果倒退回20年以前,当农户的信息传播手段还十分简单的时候,村落与村落之间的信息传播差异并不明显,虽然那时候乡镇上的传播媒介似乎要优于大山里的其他村落,但是与人们生活密切相关的信息也通常会在各个村落之间畅通无阻。口头上的传统人际传播成为信息的主要传播渠道。

洼村的农户因着农历每月的初一、初三、初九赶集的传统,这一传统不仅是与外界经济交换的行为,也是人际交流行为,农户所获得的很多信息仍然来自他们的赶集和走亲访友。在手机、电视以及互联网等传播媒介逐渐深入到农户家庭生活当中去,尽管这些传播媒介技术不断渗透和应用,但是与人们生活密切相关的信息,很大程度上依然依赖于最原始的口口相传。建立在血缘、地缘关系基础上的传统人际传播,是农村社区信息交换、交流的传统形式,也是最主要的一种形式。可以说,传统人际传播涵盖了洼村生活的方方面面,大到婚丧嫁娶、小到柴米油盐,远至外出务工,近至流言蜚语,人际传播都扮演了极其重要的角色。虽然大众传播手段和新媒体技术已经走进这个贫困村落,但从根本上来讲,它们都不过是传统人际传播手段的延伸和扩展,因为村落的信息传播是建立在人与人之间的关系网络之上的,而构建这张网络的核心素材依然是千百年流传下来的血缘和地缘关系,同时发挥着礼俗社会对人际传播的正向功能。

贫困村落里通常很少发生什么重大的事情能够刺激村民的舆论兴趣,对于大多数村民而言,生活总是在为生计奔波的辛苦和平淡无奇的日子中度过,但是这种口口相传的传播速度有时候又快得达到了令人吃惊的程度。而对于另外一些村民,在很大程度上依赖于评价他们的那些村民的口碑——对于拥有一些技术而且从事相关生计活动的农民而言,他们拥有很好的口碑是十分重要的,这对于缓解贫困村民的生计起到了重要的正向传播功能。除了手艺人的口碑传播,在洼村,给每个贫困村配备的卫生室的医生进入了我的访谈视野。在村民的口碑里,这是个成熟稳重、很具有亲和力的医生,无论最终是否能将病彻底治好,至少在村民看来,她是值得信赖的,显然医生已经和村里的人融为一体,在这个小小的熟人社会中,她与其他农民一样,是这个村的一员。洼村的熟人村落体系使邻里之间交往比较频繁,她通过串门聊天对农民身体状况有了整体的了解和掌握,为她在村里赢得了很好的口碑。

在村落空间布局上,街道、小卖部这些不同空间部分联系着村落中村民的熟人关系,小卖部就在村里村部广场右侧,小卖部前面的广场有篮球场和健身器材,这是村民们打球、锻炼、玩耍、下棋、聊天的活動中心,也是洼村最富有生机活力的聚落空间。施坚雅认为这种村落小卖部为“小市”,他认为“作为地方产品进入较大市场体系的起点,它所起的作用微不足道。小市在中国农村的零星存在,其有限的职能及其处于较大市场体系的边缘地位,这一切使我认为它在中心地的固定等级之外……”[1]6但在村民需要的基本生产资料和生活资料自身无法提供时,小卖部就会有它存在的一席之地,作为村庄初级交换单位的小卖铺就会应运而生,村民只买不卖的初级交换虽利润小但却不可或缺。店里商品从生产资料到生活资料,涉及到日常生活的种类比较丰富,可以满足村民的基本需求,还可以代收发邮件、快递,为村民与外部世界进行交流提供了极大的便利。洼村人闲暇时间大部分都聚集在附近的小卖部周围,也并非都为了买东西,因为人多热闹,人越多意味着商机更多,在这个村域范围内村民们彼此非常熟络,这些有一搭无一搭的闲聊扯磨,看似无主题无意义,却有着村民社会交往的需要,他们通过面对面的言谈话语和行为互动,用叙事的语句表达琐碎贫乏的日常生活,满足心理些许情感的充盈释放,形成村落中交往和生活的熟人社会空间,实现村落闲暇生活的文化意涵。在这里可以听到关于对扶贫政策、金融贷款、家里结婚生孩子等等但凡周遭发生的大小事情的最新消息,而村干部也愿意将小卖部作为扶贫信息发布场地以及民意搜集中心,以小卖部为载体,能够迅捷高效地搜集村民意愿,自觉组成了洼村传统人际信息传播的集散地,闲暇文化的策源地,从而起到了聚集人气的效果和整合社会关系的功能,逐渐形成乡村秩序的传统人际传播新阵地。

(二)传统人际传播的信息不完整性

在洼村信息交流过程中,虽然大众传播在贫困场域起到了重要作用,但贫困村民获取信息的媒介渠道仍较为有限,较低的知识文化水平限制了对所在环境中的信息认知和接受,掌握扶贫信息的人和寻找致富信息的人之间的隔离导致了信息贫困的产生,信息服务无法满足信息需求,使得信息贫困问题在洼村仍显突出,主要表现在传统人际传播的信息不完整性。洼村的传统人际传播,通过传播的层级越多、路线越长,信息耗散就会越多,信息不完整和失真的可能性就会越大,信息不对称就难以保证信息的有效性和真实性的传播。洼村村民居住分散,位于扶贫政策信息、市场交易信息、科技指导信息传播的末端,贫困村民习惯于口耳相传的方式,导致各种信息的获取经历了亲戚朋友等众多层级和路线的传播后,由于每一个层级节点转述的话语对同一信息会产生不同的认知和反应,他们所听到的是各自希望听到的那部分有效信息,同时筛选出对自己不利的那部分信息进行遮蔽,这样的人际传播链条在上各个节点所发生的信息耗散会直接导致信息失真。

一位洼村干部介绍说,年初的时候扶贫政策下达到村里实施贫困户的危房改造,二队一个贫困户身体常年有病,家里的房子属于危房,听邻居说村里有这个危房改造的事情后,没有和第一书记和村干部咨询沟通,也没有准确理解危房改造的相关细则,就在离老房子不远的基本农田耕地上起了新房,盖好后才让扶贫干部过来看,准备扶贫干部验收后发给补偿款,结果扶贫干部实地一看解释说国家规定耕地红线坚决不能触碰,不允许占用基本农田作为改造危房用地,起的新房属于违章建筑,必须立即予以拆除,这就是由于信息不對称导致的在扶贫工作中遇到的具体问题。

二、以电视为主的大众媒介传播

20世纪90年代中期,洼村才有了第一台电视,电视逐渐走入了洼村人的日常生活。村里老支书回忆说:“记得那时看电视的人很多,小孩大人都把那家人院子里坐满了”更多的村民选择在闲暇时间待在自己的私人空间中看电视,电视转变为独自娱乐的工具。

洼村现在电视的普及率已达到了百分之百,每家每户都有电视机,这表明,电视仍然是村落中村民拥有的主要传播媒介,电视经历了从黑白到老式彩电再到现在的液晶显示屏的发展,拥有两台电视机的家庭,有很多是城里亲戚淘汰下来的大屁股彩电。在政府实施了广播电视“村村通”工程后,政府又加大了对贫困村的投入,在技术上确保了电视信号的传输,电视作为大众传媒信息来源和家庭生活的精神必需品,极大改善了洼村大众信息传播的环境。从口头传播到电子传播,电视已深深渗入到了村民日常生活之中,它打破了日常空间的封闭、狭窄和固定,家里房屋的墙壁不再是一个家庭与城市、国家及全球完全隔开的屏障,呈现出一个个和乡村社会生活截然不同的丰富多彩的外部世界形态,拓展了日常空间的视域。村民从电视上看到的内容,电视节目表程序化了家庭生活的时间,起床就打开电视,睡觉才关电视,依照电视提供的时间框架安排自己的活动,这样规定着家庭吃饭、休息的时间,有助于建构出适当的日常生活形态。对于日常生活中电视的意义,英国学者罗杰·西尔弗斯通的《电视与日常生活》一书中有这样的描述:“它既是一个打扰者也是一个抚慰者,这是它的情感意义;电视既告诉我们信息,也会误传信息,这是它的认知意义;它扎根在我们日常生活的轨道中,这是它在空间与时间上的意义;它随处可见,这么说不仅仅是指电视的物体——一个角落里的盒子,它出现在多种文本中;它对人造成冲击,被记住也被遗忘;电视彻底地融入到日常生活中,构成了日常生活的基础。”[2]40洼村村民对收视节目的喜好存在着差异,观赏性和娱乐性仍然是劳累了一天的人们放松的首选节目,中央电视台七套农业频道栏目《致富经》,主要介绍致富经验,有很多财富故事,这样富有时代感的栏目在田野调查中发现,并没有受到村里人的特别喜爱,村民关注的焦点并不在这些针对农民设置的栏目上,因为还是离自己的生活太远,致富技能一点也不适用于当地情况,总感觉是浪费时间,提不起兴趣去看。最喜欢看的中央电视台的节目类型,排在前面的有法制节目、新闻节目、农村题材电视剧、古装电视剧、抗战剧和养生节目,有孩子的家庭表示少儿频道娃娃爱看,并没有人爱看农业科技栏目,而对于地方电视台,最受欢迎的则是新闻联播和地方台播放的反映农村生活的电视剧和抗战剧,贴近生活且能提起人的精气神。天气预报也是每天必看,获取天气信息对干旱少雨的地里庄稼最为重要,下种收割晾晒的时节都要紧盯天气预报。在洼村这样的贫困村,受交通条件、娱乐休闲设施不足和经济条件的限制,农民不可能经常外出到镇上享受各种娱乐休闲设施,只能通过电视给心灵以慰藉,提供精神支撑,观看电视的情感体验成为日常生活安全感的可靠来源。可能对于孤独的老人而言,电视里的声音犹如是一个自己的一个陪伴,而电视里具体演的什么内容或许并不是那么重要。

收看电视作为一种生活方式,在看与不看、什么时间段看、看什么内容可以将电视与经济因素、邻里关系和闲暇时间联系起来。[3]马克斯·韦伯在讨论阶级、地位与权力概念时引入了“生活方式”,认为生活方式是由经济状况决定的,生活方式的一致形成地位群体,对生活方式的认同成为群体内部凝聚和外部排斥的机制。[4]252但有学者对生活方式的经济决定观点在上世纪八十年代后逐步发生转变,认为经济地位只是生活方式差异的部分因素,对生活方式差异的解释越来越突出个人的主观选择性,以及有多少闲暇时间可以利用,这是一个必须加以考虑的因素。[5]176在洼村,尤其是夏季农忙时节,田间劳动占去了一天大部分时间,看电视就会变成一件无足轻重的事情。家里除了老人和孩子,能有一天时间什么都不干坐在电视机旁看电视那真是忙里偷闲的闲暇生活,但农业耕种的特点决定了收看电视并不总是那么有规律,看电视的时间会随季节变化而变化,早出晚归在田里耕作的和气候干旱少雨也加剧了村民时间安排的无序性,正看电视突降喜雨,就需要赶快拿盆和桶到屋檐下收集起来,用来洗衣、浇地、饮牲畜,以节约自来水的用水成本,还要赶快收起晾晒的玉米、糜子,以免受潮发霉。电视节目的有序安排总是被突发事件的无序干扰所打断,不利于村民形成收视习惯,必然影响村民的收视兴趣。冬季农闲季节,有了相对较长时间的闲暇,村民坐在家里炕头减少外出,收看电视时间的充裕了很多,看电视变成了贫困村民难得的奢侈享受,也为洼村村民的贫困乏味生活带来一抹亮色。

三、互联网时代的扶贫信息传播

(一)新媒体:手机媒介的扶贫信息传播

手机作为一种较新的信息传播媒介,它在农村的普及率也非常高。在洼村,手机在年轻人群体的普及率是最高的,虽然洼村离镇子较远,地势崎岖,山大沟深影响手机信号,时断时续,但是绝大多数村民说信号都可以覆盖到。扶贫信息获取的成本在贫困家庭很难担负得起,村里外出打工的年轻人基本都已经使用平板触屏智能型手机,有些年轻人的手机比我用的还高几个档次,而中老年村民使用的手机档次就明显低了下来,有些是子女淘汰的旧手机,有些还是需要播键通话的老人机,很多老人根本不会使用智能手机。信息获取渠道少,洼村传统的报纸杂志,因村民文化程度普遍较低,加之发行成本和距离等的因素考虑,已基本退出农村市场,村民很难依靠这种传统渠道和媒介获取有价值的信息。电视充斥着很多假冒伪劣商品广告信息,利用偏远山区农户信息闭塞的弱点诱导电视购物、夸大保健品疗效,村民真假难辨,很多村民上当受骗。在固原市原州区扶贫开发办公室,一位工作人员的桌子上放着微信二维码的图片,每一位来办事的贫困户都可以扫描二维码登陆,关注“原州脱贫攻坚”微信公众号,这样就可以及时了解原州区脱贫工作的扶贫通知公告、扶贫政策宣传、惠农政策解读和实时报道脱贫动态,这样送政策、送经验、送信息、送点子的信息传播平台,很多贫困户因为手机功能不具备和流量套餐费用较高的原因,不能关注这样的信息公众平台,依旧按传统交往方式自发发展状态,不会利用现代信息技术手段收集获取有价值的扶贫信息,能力和意识远远落后于现代社会信息时代速度。生活模式仍然是农耕文明时代的节奏,很难成为信息生产的主体信息服务发展滞后,特色产业发展不突出及基础设施建设相互耦合、相互牵制,造成扶贫产业和事业发展的路径依赖,难以走出低水平循环陷阱。同时由于现金收入的不充裕,因此贫困家庭的村民通常只满足于用一个有通话短信功能的普通手机,觉得够用就行,不需要那么多功能的智能手机,也不会用,所以在致富环节中手机的作用并不明显。贫困的洼村信息传播媒介单一,必然导致村民接收信息渠道单一,形成信息资源匮乏,脱贫动力后劲不足。

以信息扶贫提升洼村贫困人口的信息发展存量,消弭信息贫困的鸿沟,打破了信息不对称的格局,洼村现阶段信息贫困问题解决的最佳实现路径是手机。在田野调查中发现,作为新媒体的手机媒介可以为洼村村民提供更多的致富信息资源,并在有限的自然空间重构他们的生计、生活消费网络,不过这才刚刚是一个开始。洼村主要种植产业是玉米、糜子、土豆等,主要靠天吃饭,种植业产量不高,市场价格也比较低,村民种植主要是为牲畜饲料储备,少量人食用,可以看出在贫困村传统农业生产过程中,种植业更多是满足村民自给自足的需要,对于进入市场流通环节的渠道并没有很强烈的意愿,以种植业为主的村民使用手机销售农产品的渠道狭窄。手机的主要功能还是作为和亲人朋友交流情感信息的工具,还没有真正地让手机成为自己致富的好帮手。

在洼村养殖业中,贫困农户的产业扶贫基本都是以牛羊养殖脱贫为主。在满足自家消费后,村民就会把多余的产品拿到集市上去卖。手机开始介入销售环节。部分村民开始用手机联系买家,手机成为农产品进入市场的一环,在以往通讯闭塞的年代,自家养的牛羊要想流通到市场必须要装车拉到集市上去,由于不了解外面的具体情况,买家也不能事先确定好,因此经常会出现盲目便宜卖出或者干脆没有成交又拉回来的结果,导致市场流通渠道不畅。或者有牛羊贩子直接到村里收购,价低贱卖,钱都让牛羊贩子赚走了,自己并没有挣上多少钱,而手机的

普及逐步改变了洼村这一现状,一个电话打过去就能知晓市场需求情况与价格行情,然后随时捕捉销售的最佳时机,节省了人力和物力。但是目前村民的农产畜产品还没有形成规模,农户散养的牛羊出栏时间不一致,通过手机联系的销售对象范围较小,主要局限在村庄和镇上的集市。洼村留守在村里的村民会选择在镇上宾馆、餐馆和建筑工地打零工,村里教育程度较高的年轻人会选择到固原、银川的市里寻找更多的打工机会。以手机为代表的新媒体展开需要外在动力,在信息技术和手机媒体的普及下,笔者也发现在洼村的信息传播制度还很不完善,村民的教育背景和认知能力决定了使用手机的功能和方式,对于手机使用的技能村民还需要努力学习实践,在各种职业身份的分化初步形成之后同时出现手机使用分化的状态,因此通过鼓励村民利用手机谋求个人生计和幸福生活,手机是推进洼村信息化进程和增强贫困户摆脱贫困的一个重要传播信息媒介。

(二)手机微信扶贫信息传播的一个案例

手机的传播以微信最为实用,它满足文字交流、语音聊天、图片呈现、视频展示等多种媒体功能于一身,开放的公众平台和朋友圈功能,没有时间和地域限制,結合“讲话”和“走路”两种人类基本交流方式,[6]这种开放性加速了各种扶贫信息资源共享,使得微信能从根本上解决扶贫信息传播慢、无法高效利用扶贫信息等问题,建立手机微信平台,洼村村委会专门组织农户到村部学习智能型手机使用方法,建立养牛户微信群、养羊户微信群和种植户微信群,希望每户家庭至少拥有一部智能手机,方便各种信息的交流和扶贫事项的通知。

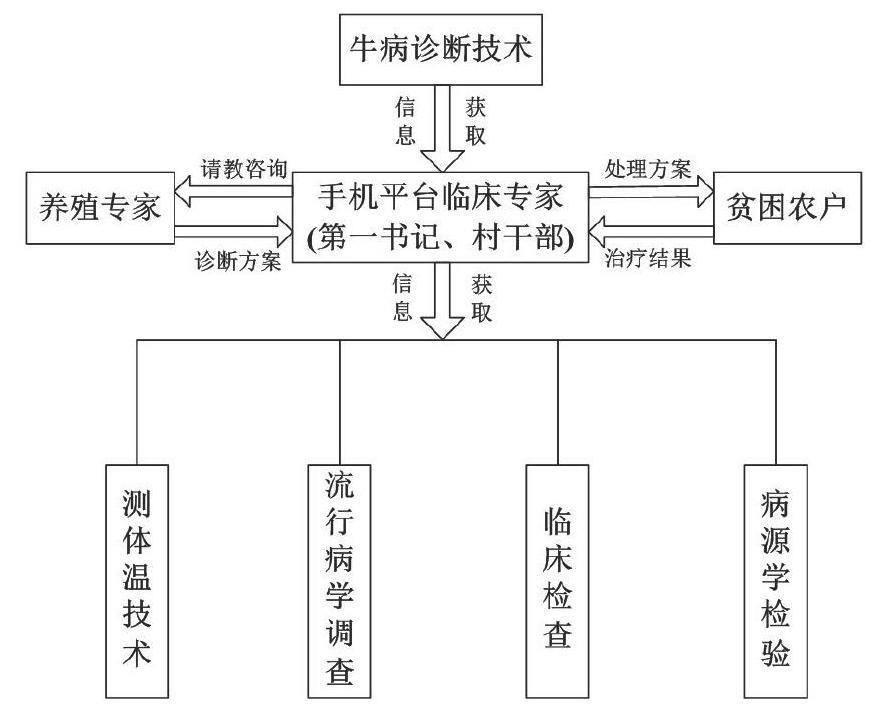

洼村贫困农户在传统黄牛肉牛养殖中,发现良种化程度低,产品市场性价比不高等因素已影响到养殖业的长远发展,在2017年年初,洼村为贫困农户引进新西兰安格斯母牛75头,安格斯牛肉质好,出肉率高,在市场上属于高端产品。但在购买养殖过程中,贫困农户各种担心就没有停止过,这种高级牛的繁育和育肥的养殖技术都没有学过,养殖过程中遇到各种问题,迫切需要第一书记、村干部和农技人员迅速行动加以解决,虽然养殖农户都经过了养殖技术培训,但还是会出现技术人员指导“在时能养、撤出就瘫”的现象发生。为了有效解决这一问题,通过手机微信平台传递有效信息的路径可以为贫困村民提供精确的牛病诊断服务(见上图)。看到微信信息,第一书记首先在手机平台上获取基础信息资料,告诉农户先测一下牛的基础体温,需要马上把图片和问题转发到第一书记建立的微信养殖专家群里请教咨询,教授第一时间给出诊断方案,第一书记迅速将专家开的药方转发到农户手机上,农户根据药方到镇上兽药店买药回来给牛喂上,病情稳定了过几天会把治疗结果反馈给第一书记,这样牛的病情控制住了,第一书记迅速将信息转发给养殖专家,并请专家尽快提出解决方案,不到十分钟,专家的解决方案已经传到第一书记的手机微信上。贫困农户提出的诸如此类的问题,在养殖和种植户那里会经常发生和遇到,贫困农户们在生产中一旦遇到难题和疑问,会通过微信图片或打电话求助第一书记,第一书记并不是事事都灵通,而是通过现代信息传播的便利,组建多学科专家微信群,这是洼村贫困农户足不出户就能享受的专家智囊团,每个贫困农户都可以接收指导养殖信息,也可以发布求助信息,这样既是信息的生产者也是信息的受益者,从而最大限度地减少养殖过程中的信息滞后性,降低养殖风险增加收益,激发贫困农户的养殖积极性。

四、结语

加大洼村基础设施建设,破解贫困村特色致富产业发展面临的信息贫困,将使特色产业发展过程中所需的各类人际传播信息、电视、手机微信等通过传播媒介及时高效传递,来消除洼村信息贫困。通过扶贫各方的共同努力助推洼村特色产业快速发展,搭建信息扶贫传播的新路径,提高洼村贫困农户扶贫效益,增加农户家庭收入,加快洼村的信息脱贫,必将引领贫困农户走上共同富裕的康庄大道。

参考文献:

[1](美)施坚雅.中国农村的市场和社会结构[M].史建云,徐秀丽译.北京:中国社会科学出版社,1998.

[2](英)罗杰·西尔弗斯通.电视与日常生活[M].陶庆梅译.南京:江苏人民出版社,2004.

[3]金玉萍.日常生活实践中的电视使用—托台村维吾尔族受众研究[D].上海:复旦大学,2010.

[4]邢虹文.电视与社会—电视社会学引论[M].上海:学林出版社,2005.

[5](美)威尔伯·施拉姆,威廉·波特.传播学概论[M].陈亮,周立方,李启译.北京:新华出版社,1984.

[6]朱颖,廖振.当代女性媒介话语权缺失探析[J].江西社会科学,2008(8).

作者简介:王宏涛,女,汉族,河北承德围场县人,宁夏大学新华学院讲师,厦门大学民族学博士。主要研究方向为新媒体研究、民族社会学研究。

(责任编辑:御夫)