汉隶载体例述

杨长才

隸书萌生于战国时期,定型、成熟、辉煌于汉代。汉代隶书是中国书法史上的一座高峰,其内容丰富,风格多样,最具浪漫气质与艺术气息,呈现的载体与形式主要有:

一、简牍

简牍是由竹、木加工后用墨书写而成,具有取材容易、制作简单、书写适宜、保存耐久等特点,是纸张发明和普及应用之前最主要的文字载体。就材料、形制而言,简牍有竹简、木简、竹牍和木牍之分;从形态、用途上分类,简牍又有检、楬、笺、棨、符、谒、觚等之别。简牍的长度在汉代有严格的规定,不能随意增加。书写时,一般写成“单行”或“两行”,也有写成“多行”的,记载更多文字内容则需编“简”成“册”。

两汉时期,留下了数以万计的简牍原迹,其中西汉简牍居多,大部分出土于西北地区和内地各省(得益于当地特殊的地理气候环境),书迹多出自民间普通者和下层不知名的书家之手,用笔恣肆,质朴率真,不计工拙,技法各异,表现出较为浓厚的自然书写状态与特点。出土的具有代表性的隶书简牍有:湖南长沙《马王堆汉简》《走马楼西汉简》、湖南沅陵《虎溪山汉简》、甘肃《敦煌汉简》(敦煌市、玉门市和酒泉市汉代烽燧遗址出土的简牍)、甘肃敦煌《悬泉置汉简》、青海大通《上孙家寨汉简》、额济纳河流域《居延汉简》、湖北江陵《张家山汉简》《凤凰山西汉简牍》、湖北荆州《谢家桥西汉简》《印台西汉简牍》《松柏西汉木牍》、湖北随州《孔家坡西汉简》、河北定州《定县汉墓竹简》、广州越秀《南越国木简》、山东临沂《银雀山汉墓竹简》、山东日照《海曲西汉简》、江苏连云港《尹湾汉墓简牍》《双龙木牍》、安徽天长《纪庄西汉木牍》、甘肃武威《武威简牍》、甘肃天水《甘谷汉简》及湖南长沙《尚德街东汉简牍》《五一广场东汉简牍》《东牌楼东汉简牍》等。其中《武威简牍》《居延汉简》《敦煌汉简》《悬泉置汉简》《银雀山汉墓竹简》《走马楼西汉简》《五一广场东汉简牍》等出土数量众多,史料价值高,尤其引人注目。

二、帛书

在纸张发明和普及应用之前,常用的文字载体除了简牍以外,还有缣帛。缣帛具有质地优良、幅面宽阔、适宜书写以及剪裁、折卷、传送、保存方便等特点,因其制作代价高昂,仅少数人使用而难以普及,加之容易腐烂,故帛书的出土数量很少,且多残缺不全。

据《墨子·贵义》载“子墨子曰:‘古之圣王,欲传其道于后世,是故书之竹帛,镂之金石,传遗后世子孙,欲后世子孙法之也。”可知早在春秋时期帛书就已经存在。发展至汉代,帛书逐渐兴盛起来,形式也越来越考究(出现专门用于书写文字的缣帛,上面或织或画有边栏界行,红色的称为“朱丝栏”,墨色的称为“乌丝栏”)。1973年,湖南长沙马王堆3号汉墓发掘出土了大批西汉帛书,包括《老子》《周易》及其他一些先秦古籍等,共有12万余字,为我们留下了从“秦隶”向“汉隶”过渡的典型遗迹。其中《老子》甲本(“朱丝栏”墨书)抄写年代应为秦末汉初,字体与“秦隶”差别不大,字形长扁不一,笔道方折,于粗细变化中尽显秀美之色;《老子》乙本(“朱丝栏”墨书)抄写年代为西汉初期,字体为隶书,笔画的“波磔”特征比较明显,字形以扁方为主,工整端秀而富于变化。此外,在甘肃敦煌悬泉置遗址、马圈湾汉代烽燧遗址也出土了少量的汉隶帛书。

三、石刻

石刻作为相对耐久的文字载体,能较好地固化、表现书法艺术的发展痕迹与成果,从形制上可以分为摩崖和碑刻两大类,多用于庄重场合,大多出自无名书写者与工匠之手,“自觉和不自觉”间创造了天人合一的独特艺术属性。

摩崖是指人们利用天然的山崖石壁,经过简略凿磨、整治后,再刻文记事。摩崖大多依山势布局,体量巨大,刻文欹斜错落,粗犷雄强,不精雕细琢,经过大自然的洗礼变得残损斑驳,雄浑苍茫,富有天然意趣。上世纪八、九十年代江苏连云港东连岛先后发现两处《东连岛东海琅琊郡界域刻石》,刻文皆为隶书,夹杂着些许篆书遗韵,是我国迄今为止发现最早的汉代“界域”摩崖石刻。东汉时期的《何君阁道碑》(位于四川雅安市荥经县烈士乡冯家村临河岩壁上)、《开通褒斜道刻石》(原刻于陕西褒城古石门以南崖壁上,现藏于陕西汉中博馆物)、《燕然山铭》(位于蒙古国中戈壁省境内Inil Hairhan山岩石上)、《石门颂》(原刻于陕西褒城古石门西壁,现藏于陕西汉中博馆物)、《李君通阁道记》(原刻于陕西褒城古石门西壁,现藏于陕西汉中博馆物)、《刘平国治路颂》(位于新疆阿克苏拜城县黑英山乡博孜克日格沟口岩壁上)、《西狭颂》(位于甘肃成县天井山鱼窍峡的悬崖上)、《郙阁颂》(原在陕西略阳县郭家地,后因修路受损,移嵌至灵岩寺前洞崖壁上)、《杨淮表记》(原刻于陕西褒城古石门西壁,现藏于陕西汉中博馆物)等,大多是为纪功、纪颂重大交通工程而刻于崖壁上,气势恢宏,庄严雄伟,无不表现出汉代石刻隶书的意象之美。

碑刻是刻有文字的具有纪念性或作为标记的长条形石块,主要有墓碑、墓志、功德碑、庙碑、石阙、石经等形式,多立在宫殿、陵墓或寺庙中。西汉不提倡树碑,存世碑刻稀少,而东汉却“碑碣云起”,浩如烟海,是隶书发展到鼎盛时期的集中体现,对后世隶书发展产生了深远影响。如《乙瑛碑》《礼器碑》《张景碑》《华山碑》《孔庙碑》《鲜于璜碑》《衡方碑》《史晨碑》《夏承碑》《韩仁铭》《曹全碑》《张迁碑》《幽州书佐秦君石墓阙》《幽州书佐秦君神道石柱》《贤良方正·允字子游残碑》《冯焕阙铭》《沈府君阙铭》《左元异墓石》《苍山汉画像石墓题记》《封龙山碑》《熹平石经》《汉三老讳字忌日碑》等,或雍容古茂,或朴厚凝重,或端美雄健,或纵肆豪放,或飘逸秀韵,千姿百态,风格各异,“各出一奇”。

此外,西汉《霍去病墓石刻字》《杨量买山地记刻石》《五凤二年刻石》《王陵塞石》《麃孝禹刻石》、新莽《莱子侯刻石》、东汉《新富里渎石》《东汉孙仲妻石柩铭》《大吉买山地记刻石》《阳三老石堂画像题字刻石》等刻石,虽非封禅祭祀、歌功颂德的丰碑大碣,但刻文因势造型,古拙生动,质朴率真,体现出汉代隶书别样的艺术风貌,为隶书发展及其审美价值研究提供了弥足珍贵的实物资料。

四、磚刻

砖是以黏土为主要原料,经设计、制模、压坯、阴干、窑烧等工序流程制作而成,是古代房屋、城墙、道路、陵墓的主要建筑材料。砖刻是指运用刀、锥形杆棒等尖锐器物将文字刻写在砖面上,有湿刻(先刻后烧)与干刻(先烧后刻)、单面刻与多面刻、先书后刻与直接凿刻、填色与未填色等之分,常见的有记名砖、纪年砖、纪事砖、吉语砖、买地券砖、墓志砖等,对于研究建筑、民俗、书法均有重要的意义。

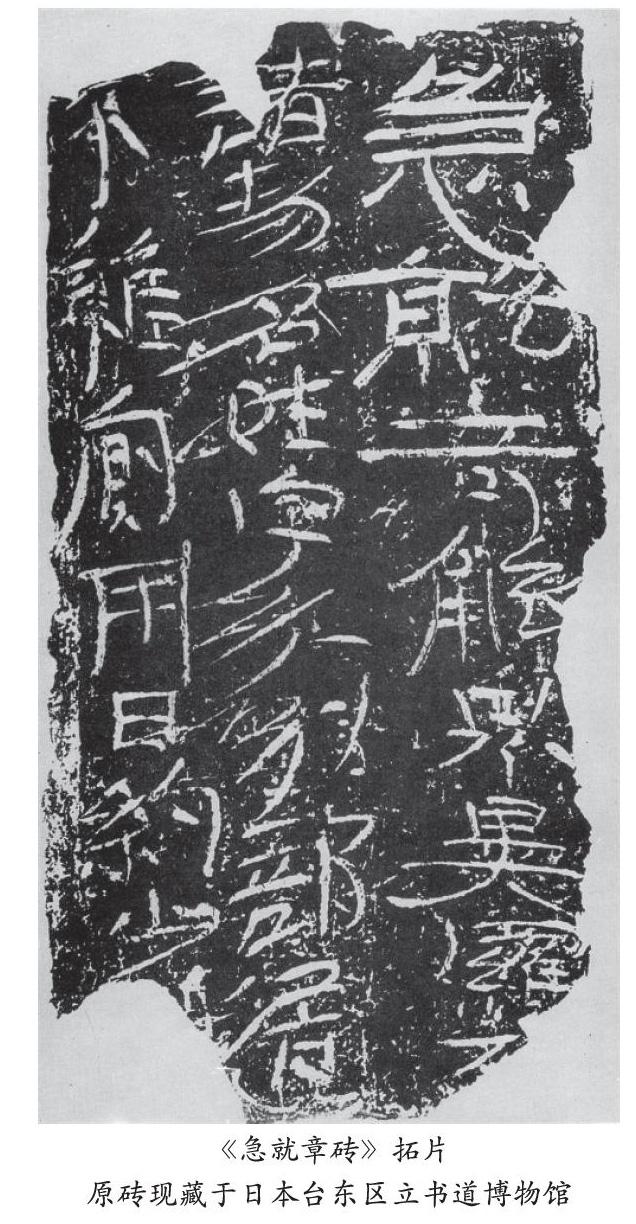

西汉刻字砖很少,砖文亦篆亦隶,多是模印或戳印而成,东汉是砖刻发展最鼎盛的时期,表现在:1. 数量众多;2. 史料丰富;3. 字体多样(隶书居多);4. 风格各异;5. 制作方式齐全(模印、干刻和湿刻皆有)。我国许多地区都有东汉砖刻出土,其中隶书砖刻出土数量较多的有:河南偃师“刑徒墓砖”、安徽亳州“曹操宗族墓砖”以及广州番禺“东汉墓室砖”等。此外,具有代表性的隶书单砖还有《蜀郡江原完城旦葬砖》《文平砖》《姚孝经买地券砖》《建初元年七月十四日治砖》《长安男子张砖》《马君兴作砖》《四万五千头砖》《乘法口诀砖》《公羊传砖》《急就章砖》《任顺叩头砖》《五曹治砖》《朱岩妻却墓记砖》等。这些砖刻大多为下层平民与工匠信手刻划的“随笔”,在字形结构的理解及书刻笔意的表达上呈现出更多的自由性、灵活性与生动性,比碑刻更具“书写”性,多具稚拙、质朴、粗犷、夸张、简约、率意、洒脱、自由、奔放之韵味,别有一番情致,其作为民间书法的重要组成部分,有着不可低估的独特研究价值。

五、骨签

骨签是指把兽骨磨制成一定形状并在上面刻写文字的细小骨片,具有质地坚硬、体积小、保存时间长等特点。上世纪八十年代在陕西西安的汉长安城未央宫第3号建筑遗址出土了大量“西汉骨签”(共6.4万多件,其中刻字者多达5.7万多件),是极其罕见的以“骨”为载体的秦汉书刻存物。这批骨签大多以牛骨为原料,形制基本相同(为长条形骨片,上下两端呈圆弧形,中腰一侧有半月形凹槽;从横截面观察,其正面微呈圆弧状,背面较平),大小相近,颜色以白色和黄白色为多。骨签上的文字记载延续时间长,几乎贯穿整个西汉时期,为直接锲刻而成,细小精微,隶中带有草意,笔势方直瘦挺,舒展自如,结体拙朴劲实,天真烂漫,很像一件件微雕艺术品,弥足珍贵,对于研究西汉历史、古文字学、兵器史、书法史等具有重要意义。

另外,汉代的铜器、陶器、漆器、度量衡器、瓦当、玺印、封泥、书刀、刚卯严卯、带钩、箭杆等载体上也会见到少量的隶书文字,如铜器《阳信家炉铭》《昆阳乘舆鼎》《阳泉使者舍薰炉》、陶器《“槃”字陶盘》《白雁雌范》《元凤四年五铢钱陶范》、漆器《马王堆汉墓漆器题记》《海昏侯墓漆器铭文》《邗江胡场汉墓漆案铭文》、瓦当《盗瓦者死》、殉葬印《靖园长印》《广信令印》《御府长印》(印面墨书,未刻)、书刀《成都天回山东汉崖墓错金铁书刀》等,或严谨、或洒脱、或简率、或具装饰意味,多体现实用性与艺术性的完美“联姻”,展现了我国汉代器物上隶书的真实面貌,具有独特的艺术魅力。

总之,汉代众多的物质载体在客观上促使隶书的艺术形态、风格更加多元化,汉隶也因众多物质载体的“托举”与“助推”而异彩纷呈、辉耀千古。

(江苏省连云港市海州区委党校 江苏连云港)