中国跨文化改编电影的历史发展、创作现状及本土化思考

[内容提要]跨文化改编伴随着中国电影的初期成长,经历了从现代性启蒙到商业化选择的发展之路,呈现出多元化的创作景观,却也引发了“水土不服”的创作症候。事实上,跨文化改编并非电影创作的捷径,它要比原创电影更考验创作者的文化素养和专业能力。当下中国电影的跨文化改编创作与其思考如何“本土化”,不如先设法提高改编者自身的创作水平,即在解决文化认同的问题之前,先解决故事认同的问题。

随着中国电影产业的高歌猛进,跨文化改编逐渐成为当下中国电影市场较为常见的制作模式和较为热门的创作现象,对丰富中国电影市场、促进电影类型的多样化以及中国电影“走出去”都起到了积极的推动和促进作用。因此,对中国跨文化改编电影的关注和研究无疑具有一定的理论和现实意义。本文试图结合历史与当下,对中国跨文化改编电影的发展脉络与创作现状进行简要的梳理与分析,并针对改编的“本土化”问题提出个人的思考和建议,以期对未来相关影片的创作有所启示。

一、历史发展:从现代性启蒙到商业化选择

自电影诞生伊始,电影创作者就放眼本土之外,向世界各地寻求优秀的叙事文本。早在1897年,法国电影人便将德国文学家歌德的诗剧《浮士德》搬上银幕。这似乎也揭示了电影与生俱来的“跨文化”属性。

中国电影同样很早就有了“西文东渐”式的跨文化改编传统,跨文化改编亦伴随了中国电影初期成长,形成了一道独特的创作景观。1913年,中国电影的开拓者之一张石川便拍摄出了国内首部跨文化改编电影《新茶花》。该片虽然改编自新剧作家王钟声以法国作家大仲马的小说《茶花女》(1848)为蓝本编写的文明戏《新茶花》(1908),并且是一部照搬文明戏演出的舞台纪录片,并非严格意义上的剧情片,却是中国电影与外国叙事作品的初次接驳。中国电影的跨文化改编创作亦由此滥觞。

1920年以后,大批鸳鸯蝴蝶派文人参与进早期中国电影的剧本创作,越来越多的外国小说被改编为中国电影,如《空谷兰》(1925)、《小朋友》(1925)、《良心复活》(1926)、《梅花落》(1927)、《白云塔》(1928)、《就是我》(1928)等影片。除了鸳鸯蝴蝶派之外,以侯曜为代表的“进步”的“易卜生主义”创作者,也编导了诸如《弃妇》(1924)、《一串珍珠》(1925)、《伪君子》(1926)等相对严肃的跨文化改编电影。莎士比亚的戏剧作品也开始于彼时登陆中国的大银幕。如天一公司根据《威尼斯商人》(1596—1597)改编的影片《女律师》(1927),联华公司根据《维洛那二绅士》(1594)改编的影片《一剪梅》(1931)等。这一时期还有根据英国作家王尔德的戏剧《温德米尔夫人的扇子》(1892)改编的电影《少奶奶的扇子》(1928),根据波兰女作家华罗琛同名小说改编的影片《恋爱与义务》等。

整体来看,早期中国电影(1913—1931)较为普遍的跨文化改编创作主要来自两个方面的影响。一是“五四”之后开始的广泛学习和借鉴西方文学的“翻译潮”,大量的外国文学作品译介到中国,不仅给予了中国文学现代性的启蒙,亦为中国电影打开了现代性的窗口。二是中国电影自身主体性建构的考量。安德烈·戈德罗曾指出,早期的电影“还不是,还没有成为电影本身”,即电影诞生之初,电影还没有形成独立的话语体系,更多依靠其他的文化范式来构建自身的媒介特性,中国电影亦是如此。在中国电影没有形成自身的美学风格之前,亦需要借助“他者”来完成本土化的艺术表达。

从1931年到中华人民共和国成立之际,尽管中国电影已经逐渐形成了“以冲突律为基础的戏剧化剧作框架”“围绕戏剧性场面展开的时空结构方式”以及“戏剧舞台式的银幕造型”的“影戏”美学,但是由于“九·一八”事变和“一·二八”事变的爆发,以及之后八年的抗日战争和四年的解放战争,中国仍处于剧烈动荡的社会变革阶段,电影人仍需要依靠外来文化来认识世界和启蒙自身。这一时期具有较大影响力的跨文化改编电影分别为史东山根据俄国作家果戈里的讽刺喜剧《钦差大臣》(1836)改编的影片《狂欢之夜》(1936),夏衍根据爱尔兰作家西恩·奥凯西的舞台剧《求诺与孔雀》(1924)改编的影片《摇钱树》(1936)等。而在“孤岛”与“沦陷”时期的上海,也拍摄出了诸如《金银世界》(1939)、《中国白雪公主》(1940)、《蝴蝶夫人》(1942)、《不如归》(1942)、《四姐妹》(1942)、《红粉知己》(1942)、《情潮》(1943)等由外国文学改编的作品。解放战争时期,为适应不同意识形态的需要,亦有诸如《青青河边草》(1947)、《母与子》(1947)、《夜店》(1947)等改编自美国或苏联文学作品的影片。

中华人民共和国成立后,“拒绝西方电影,拒绝西方承认,形成此时中国电影独特的视听现象”。从“十七年”到“文革”十年间,本土出品的跨文化改编电影总共为5部,分别为:《美国之窗》(1951)、《只不过是爱情》(1951)、《小白兔》(1954)、《以革命的名义》(1960)、《李善子》(1964)。这些影片全都改编自苏联、波兰、朝鲜等社会主义国家的文学作品,题材相对单一,影响力也无法与彼时的本土电影相提并论。

进入新时期以后,在改革开放政策的支持下,中国电影开始重新融入世界版图,与外国文化交流共生。20世纪八九十年代,随着第三代、第四代、第五代甚至第六代电影人的轮流“爆发”,中国电影亦进入了一个高速发展的时期,涌现出大量具有国际影响力的电影作品。而彼时掀起的新一轮翻译高潮,也让中国电影人的目光再次投向外国文本。1990年,第五代导演李少红将哥伦比亚魔幻现实主义作家加西亚·马尔克斯的小说《一件事先张扬的凶杀案》(1981)改编成了国产影片《血色清晨》。1993年,上海电影制片厂导演沈耀庭又将日本推理小说家西村京太郎的短篇小说《敦厚的诈骗犯》(1969)改编成国产电影《诈骗犯》(1993)。虽然2000年以前公映的国产跨文化改编电影只有这两部,但其在题材和类型化上的选择却预示着中国电影的跨文化改编创作开始有所复苏。

新世纪以来,在全球化浪潮和相关电影产业政策的推动之下,中国电影进入了飞速发展的产业化时期,张艺谋执导的《英雄》(2002)更是引领中国电影走上了商业大片和多元化的类型探索之路,跨文化改编创作也在这一背景下也更为活跃。从2000年到2015年,国内公映的跨文化改编电影共有12部,分别为:《庭院里的女人》(2001)、《一个陌生女人的来信》(2005),《喜马拉雅王子》(2006)、《夜宴》(2006)、《大电影2.0:两个傻瓜的荒唐事》(2007)、《保持通话》(2008)、《三枪拍案惊奇》(2009)、《歌舞青春》(2010)、《我知女人心》(2011)、《危险关系》(2012)、《分手合约》(2013)、《101次求婚》(2013)。

如果说早期中国电影的“西文东渐”更多是受“五四”精神的影响以及创作者自身“现代意识”的觉醒,具有一种“师夷长技以自强”的“拿来主义”色彩的话,那么改革开放以来中国电影的跨文化改编创作则更多体现为中国电影产业化驱使和类型化发展的必然趋势,更重视其商业上的效应。

二、创作现状:多元化发展与“水土不服”

根据本文的统计,从1978年至2019年上半年,影院公开放映且具有版权意义的国产跨文化改编电影一共有39部,呈现出更为复杂和多元的创作生态。

首先是改编对象的选择日益多样。2007年之前,中国跨文化改编电影均改编自外国文学作品。自《大电影:两个傻瓜的荒唐事》开始,跨文化改编的重心开始偏向对外国电影的翻拍,目前的39部影片中有20部均是翻拍自外国电影。此外,还有诸如改编自外国电视剧的影片《101次求婚》,改编自外国漫画的影片《动物世界》《一吻定情》,以及所谓的“一本两拍”(同一个剧本由不同国家拍摄不同的版本)的影片《重返20岁》《龙虾刑警》,甚至还有既改编自小说又翻拍电影的影片《追捕》。

其次是改编的类型更为丰富。39部国产跨文化改编电影大致涉及爱情片、犯罪片、喜剧片、奇幻片、公路片、武侠片、史诗片、歌舞片、小妞电影等多种电影类型。

第三是改编国别的比重发生变化。早期中国电影的跨文化改编对象主要是美国和欧洲,极少数来自日本。从中华人民共和国成立到改革开放这一段时间则主要来自苏联、朝鲜等社会主义国家。以2015年这一“IP元年”为分界来看,从1978年到2015年,改编自美国文本的有6部,欧洲4部,日本2部,韩国1部,拉美1部。2015年至今,改编自美国文本的仍为6部,欧洲减至2部,日本增长到8部,韩国更是增长到9部,没有改编自拉美文本的影片。

第四是越来越趋向选择当代都市题材的对象进行改编。2012年之前尚有《血色清晨》《诈骗犯》《庭院里的女人》《一个陌生女人的来信》《夜宴》《喜马拉雅王子》《三枪拍案惊奇》《危险关系》等古代、近现代以及农村题材的改编作品,2012年之后的国产跨文化改编影片虽然数目更多,但故事的发生背景均为当下的国内外都市空间环境。

整体而言,翻拍电影比重的增大可以说是近年来IP改编热潮的直观呈现,毕竟原作都是经受过国外电影市场检验的相对成功的叙事文本,理论上也相对容易改编。改编类型的日益丰富,既体现了跨文化改编的多元化发展态势,也反映出改编文本选择的无序性和随机性。日韩文本数量的增加,一方面是亚洲文化的同源性使得日韩文本更符合以中国为主体的东方审美,另一方面则是2014年签订的《中韩电影合拍协议》使然。而当代都市题材的蜂拥而至,则更加印证了近年来中国跨文化改编电影的商业化之路。

表 1

然而值得注意的是,虽然国产跨文化改编电影的数量不断增多,但改编后的影片无论是综合的票房表现还是观众口碑却都大多不尽如人意。截止到2019年上半年,39部跨文化改编电影的票房数据排名如表1。

表1中显示,只有《夜宴》《三枪拍案惊奇》《西虹市首富》这3部影片进入年度票房前十名,其他国产跨文化改编电影无论是票房成绩还是影片自身的影响力,大都不如同期公映的本土原创电影或纯粹的进口外国影片。

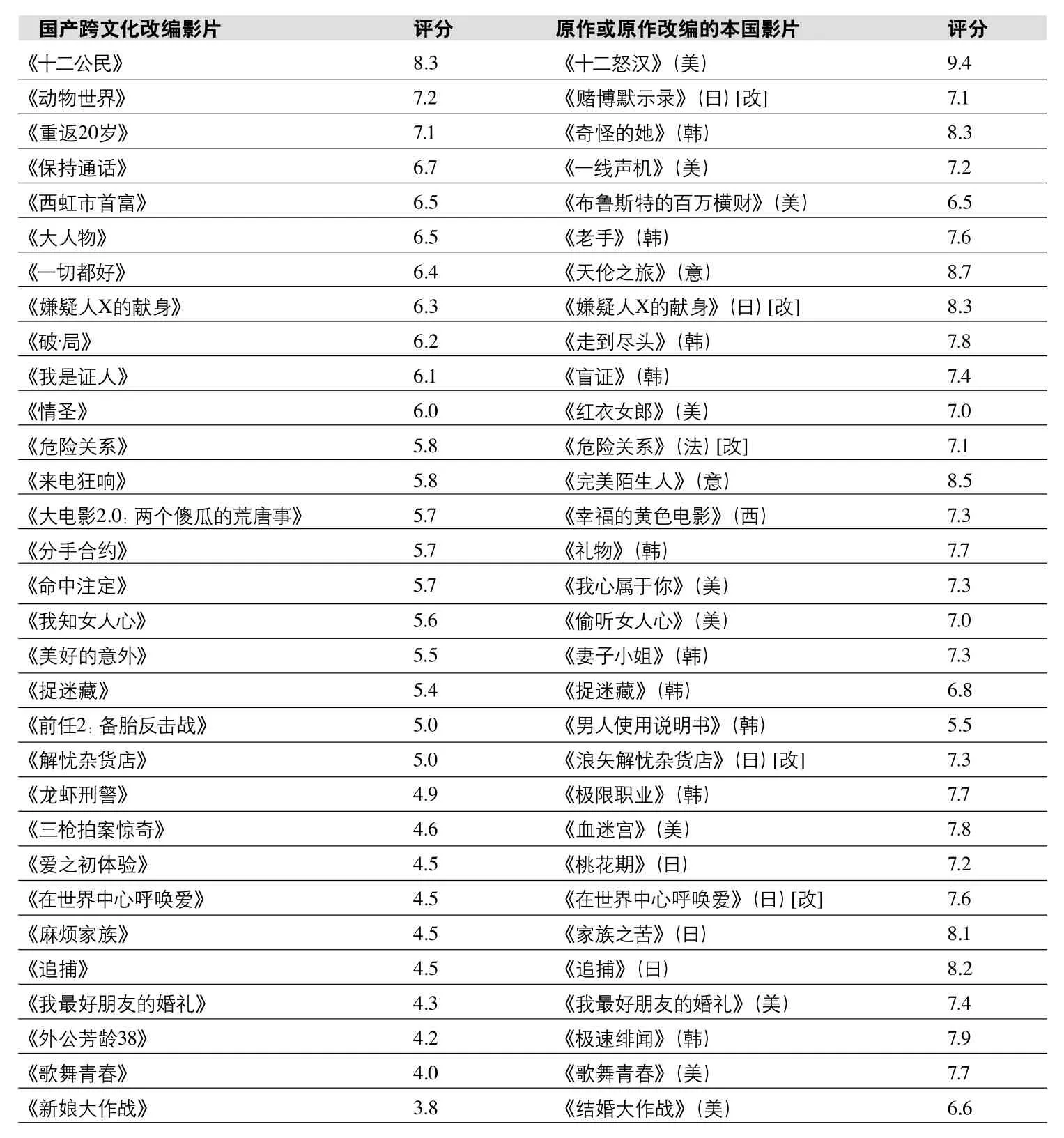

口碑方面,本文暂以豆瓣评分作为一个辅助参考。虽然豆瓣评分并不能完全反映一部影片的真实艺术水准,且有很多争议,但其平台的开放性、评分人的多元化,还是具有一定的参考意义。在这39部国产跨文化改编电影中,除了《血色清晨》《诈骗犯》《庭院里的女人》《一个陌生女人的来信》《喜马拉雅王子》《夜宴》《101次求婚》《一吻定情》这8部影片外,其他影片要么是翻拍自外国原作电影,要么原作文本曾被改编成本国影片。因此,本文将剩下的31部国产跨文化改编电影和对应的外国原作电影或外国原作文本改编的本国影片进行了一个评分对比,具体如表2。

按照豆瓣“9分以上算经典,8分以上算优秀,7分以上算佳作,6分以上算及格,6分以下算烂片”的常规评价标准,在上述31部国产跨文化改编电影中,豆瓣评分6分以上的影片总共只有11部。其中8分以上的只有1部,7分以上的2部,其余20部影片均在6分及格线以下。而在其对应的31部原作电影以及根据文学或漫画原作改编的本国电影中,6分以上的有29部,其中9分以上的1部,8分以上的5部,7分以上的20部,6分以下的只有1部,评分低于国产改编新作影片的亦只有1部。而没列入表2的8部国产跨文化改编电影的豆瓣评分则为:《血色清晨》(8.0)、《一个陌生女人的来信》(7.5)、《庭院里的女人》(6.6)、《夜宴》(5.7)、《101次求婚》(5.6)、《喜马拉雅王子》(5.4)、《一吻定情》(4.6)。

尽管国内观众在欣赏层面存在着先入为主的可能,但除了《十二公民》《血色清晨》等极个别较为优秀的影片外,大多数跨文化改编影片的创作水准在国内观众心目中远不如原作电影及原作改编的本国电影却也是一个不可争辩的事实。这似乎也折射出当下国产跨文化改编电影创作和发展过程中遭遇的一个尴尬困境:虽然内容成熟或经受过市场检验的外国叙事文本为中国电影创作者提供了商业运作和艺术创作上的双重便利,但大多数影片显然在本土化过程中出现了些许问题或者偏差,呈现出“水土不服”的创作症候。这一现象亦值得我们思考和分析。

表2 [11]

三、本土化思考:文化认同抑或故事认同

跨文化改编的核心,即所谓的“本土化”——将“客方文本”转译为适合本土观众观看的“主方文本”。但“本土化”亦是一个复杂的“跨语际实践”过程,很难梳理出一套百分之百行之有效的创作方法。

从观众角度出发,一部影片究竟是原创还是改编,是外国还是本土并不重要,重要的是影片能否讲述一个能够令其产生认同感的好故事。而能够询唤观众认同的故事元素主要有三个:一是背景。即影片所建构的故事世界必须令观众相信。二是人物。即故事中的人物必须引起观众的移情或共鸣。三是主题,即故事最终所传达的主题或价值观能令观众认可并有所领悟。在跨文化改编创作中,无论选择何种改编媒介,采用何种改编方式,亦必须基于本土的视角转换背景、改造人物以及取舍主题。但对于创作者而言,跨文化改编还要比一般的原创故事多考虑一个文化层面的认同元素——语境。每一个国家的原创叙事文本的核心创意或故事精髓,都是基于本国的历史或文化语境而创作出来的,如果要将客方故事移植到一个全新的主方文化环境中,必然要考虑观众能否基于主方语境的立场去认同一个客方故事,以判断其是否具备改编的可能性。

虽然上述四个元素并不能保证一部跨文化改编影片的成功,但若是考察既定的跨文化改编影片能否从语境、背景、人物和主题这四个层面询唤本土观众的认同感,却是检验本土化创作得失的有效方法,至少可以通过对文本的分析和问题的探讨来不断接近跨文化改编创作的“平衡点”。

从语境层面看,很多原作文本先天就存在着诸多无法弥合的文化差异,很难进行本土化的移植。例如《我最好朋友的婚礼》和《我心属于你》中女主人公的行为均挑战了我国传统的婚姻观,《极速绯闻》则是涉及了未成年性行为以及未成年人怀孕这一当下中国社会相对忌讳的公共话题。原作能为国内观众所接受,是因为观众在观看异域文化作品时,一般只需要调动普遍人性层面的情感经验便可成功进行“跨文化”的交流并对其产生情感共鸣;若是观看本土作品,除了基本的人性情感外,必然会唤醒其与本国历史文化语境密切联系的伦理道德意识。所以国内观众虽然可以基于普世的人性立场接受外国人的疯狂举动,却很难基于本土的道德立场认同银幕上的中国人做出相同的举止。除了伦理和道德层面的因素外,体制上的差异也是影响跨文化改编成败的重要因素。例如《追捕》《走到尽头》《老手》等涉及警察内部腐败的影片,显然无法照搬至国内环境。于是改编者要么将故事背景搬到国外,要么修改关键情节。这不仅削弱了原作的故事张力,也无法唤起本土观众的文化与现实共情,亦很难获得成功。故而创作者在挑选改编文本时,还是应该认真把握语境的适配度,寻找那些既具有一定的文化普适性,又与当下社会现实问题相关联的故事文本。例如影片《西虹市首富》的原作《布鲁斯特的百万横财》,该片虽然公映于1985年,但其“三十天花光三千万美元”的核心创意仍与当下的社会心理较为契合。人人都做过类似的发财梦,财富问题亦是一个较为永恒的社会话题。故改编后的影片成为迄今为止票房最高的国产跨文化改编电影亦非偶然。

美国剧作理论家罗伯特·麦基认为,“迈向好故事的第一步就是创造出一个小小的、可知的世界”。跨文化改编在转换故事背景的过程中,除了要建立故事世界内部的“现实法则”外,还必须使其符合本土化的现实逻辑,否则就会与本土观众的现实经验产生冲突,从而破坏影片故事的真实感与可信度,导致改编创作出现问题。例如翻拍自《天伦之旅》的《一切都好》,讲述的是住在北京的退休地质工作者管治国打算去不同的城市看望他四个孩子的故事。影片中的时代背景是2016年前后的北京,而管治国的四个孩子基本都是80后(最小的1987年)。我国从1982年开始实施计划生育政策,理论上讲,管治国的家庭结构并非当下普通家庭的人口常态,很容易令国内的观众产生故事之外的现实疑问,打断其对剧情的关注。除此之外,故事发生的场景空间亦要具备本土化的景观特征,如果新作不能在视觉上令观众产生本土化的亲近感,亦有可能出现“水土不服”的现象。例如翻拍自《家族之苦》的《麻烦家族》,虽然几乎照搬了原作的故事情节,只是把故事背景从东京转换到北京,并将剧中人物的职业身份也做了相应的本土化改造,但该片无论是票房还是口碑,都难以令人满意。原作讲述的是日本“庶民”的“家族之苦”,所以故事的主场景设置在一间普通的二层小楼中,一家七口人住在一起显得拥挤和局促。而新作的主场景则被设置成北京郊外的一栋宽敞别墅。单从场景上看就不再是一个关于国内寻常百姓的故事。影片还没有进入故事,就在视觉上拉开了与本土观众的现实距离。

既然对故事背景进行了本土化转换,那么故事中的人物也必然要改造成本土职业和面孔,并在身份和形象层面上建构起本土观众的现实和情感认同。以改编自同名小说的《解忧杂货店》为例。虽然原作故事具有奇幻色彩,但在日本版的改编电影中,西田敏行饰演的“解忧杂货店”主人浪矢雄志无论是演员形象还是着装打扮,均是典型的“寅次郎”式的日式小人物形象,既给予普通观众以视觉上的亲和力,又加强了影片的现实感和真实性。而在中国版中,成龙饰演的“无名老爷爷”却采用了日式漫画的造型设计,既在视觉上过于突兀,又无法令本土观众产生代入感。除了外在的身份形象外,新作的人物是否能在行为或动机层面引起本土观众的移情或共鸣,亦是影片成败的关键。再以翻拍自《结婚大作战》的《新娘大作战》为例。原作中丽芙和艾玛各自打算结婚是因为二人从小对美好爱情和盛大婚礼的渴望。而新作中马丽与何静打算各自结婚则是因为双方父母在同一天同一时刻给二人打电话以谎言加威胁的方式逼婚。这一看似“本土化”的改动,却令观众怀疑二人的行事动机,从而影响人物自身的魅力。原作中丽芙和艾玛的矛盾亦是由人物内在的情感逻辑引发的,即“女孩子只愿意拥有一个完全属于自己的婚礼”这一深层的内心欲望。观众并不会对二人的行为产生反感,反倒会站在各自的立场去理解二人的行为。可在新作中,马丽和何静的矛盾爆发仍然源自一个不靠谱的外部因素——即父母似乎忘记了之前说的谎。至此,两个主人公的行为再“本土”,观众也不可能对二人有任何好感。

经典叙事理论认为,一部情节完整的叙事作品,必须要做到人物的戏剧性动作在因果逻辑链上的“统一”,观众只有建立起“统一”的逻辑关系,才会真正理解并认同故事所希望表达的思想观念。在跨文化改编创作中,由于背景和人物的变动,必然会面临对原作主题的取舍问题。但无论是保留还是重构原作的主题思想,都必须要达成新的统一性,否则就无法建立起新作故事的完整戏剧性逻辑,从而影响新作自身的主题表达。以翻拍自《偷听女人心》的《我知女人心》为例。两部影片的男主角均是“善于取悦女性,却充满大男子主义的‘直男’形象”;激励事件均为“男主角获得了可以听到女性内心活动的超能力”,情节走向也都是“男主角本想利用该超能力击败其工作上的竞争对手——故事的女主角,却不慎爱上了她,于是心生愧疚想摆脱超能力却不得”。结局虽然也都为“男女主角终成眷属”,但两部影片人物解决问题的方式却不一样。原作是“男主角开始关心一个平时不起眼的女下属的安危,前去营救,在营救过程中超能力得到解除”,于是原作的主题可表述为“男人只有发自内心的尊重女性,才会获得真爱”。该主题的表达同故事的因果逻辑链是统一的,观众也能认可这个故事。而新作则为“男主角在父亲的建议下,向女主角坦白了自己有超能力的真相,得到了女主角的谅解,超能力解除”。于是新作的主题似乎演变为“只要做人诚实,就能获得真爱”。但该主题的表达同故事的因果逻辑链却是割裂的,观众会对新作的故事产生迷惑,更无从感知和认可新作所传达的思想。

纵观本文所列举的39部国产跨文化改编电影,大多数影片的“水土不服”虽然部分源自深层的文化隔阂,但更多还是表层的创作因素所致,或是对原作故事的理解度不够,或是新作自身的创作水准并没有达到电影创作的合格指标。本文认为,当下中国电影的跨文化改编创作与其思考如何“本土化”,不如先设法提高改编者自身的创作水平,即在解决文化认同的问题之前,先要解决故事认同的问题。

结语

本文通过对中国跨文化改编电影的历史发展、创作现状的梳理和考察,以及对本土化问题的若干思考和建议,并非试图归纳和总结出跨文化改编的选题或创作规律,而是以电影故事创作的基本规律为参照,借助对诸多跨文化改编文本的批判式创作分析,为中国电影的跨文化改编创作提供某种“鉴戒”性的启示。

跨文化改编创作虽然拥有成熟的原作叙事文本作为灵感来源和创作基础,但改编创作者既要继承和发扬原作的精髓,又要满足本土观众的当下性需求;既要遵循本土的文化逻辑和审美习惯,又要完善故事自身的情境建构;既要考虑原作文本在本土观众中的熟悉度,又要假设更多观众并没有看过原作,反倒需要比原创作品更为复杂和艰难的创作工序。因此,跨文化改编并非电影创作的捷径,相反,它要比原创电影更考验创作者的文化素养和专业能力。

最后需要指出的是,尽管跨文化改编是近年来中国电影市场较为热门的创作现象,也是世界电影发展至今越来越普遍的一种制作模式,但从宏观的电影产业层面看,无论哪个国家,跨文化改编都是一种相对边缘的创作行为。我们可以学习和借鉴外国优秀的叙事文本,但我们最该学习和借鉴的是对方扎实的创作基本功、成熟的创作模式以及真诚的创作态度,而不是创意本身。而学习和借鉴的根本的目的,亦是为了更好的原创。

注释:

[1]本文所谓的跨文化改编,主要是指对外国叙事文本的改编创作行为。本文的主要研究对象是中国内地拍摄的跨文化改编电影,不包括香港和台湾地区的跨文化改编电影(合拍片除外)。所以2019年公映的台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》虽然改编自同名韩国电影,但并不纳入本文的考察范围。

[2]〔加〕安德烈·戈德罗.从文学到影片——叙事体系[M].刘云舟译,北京:商务印书馆,2010:216.

[3]钟大丰.惑学影思录:钟大丰中国电影史论集[M].北京:东方出版社,2015:152—169.

[4]杨远婴主编.中国电影专业史研究·电影文化卷[M].北京:中国电影出版社,2006:565.

[5]1978年之前的中国跨文化改编电影的数据资料,均来源于徐红所著的《西文东渐与中国早期电影的跨文化改编:1913~1931》一书,中国电影出版社2011年版。

[6]丁亚平.中国电影通史2[M].北京:中国电影出版社,2016:414—415.

[7]翻拍外国电影的影片分别为《保持通话》《三枪拍案惊奇》《歌舞青春》《我知女人心》《分手合约》《前任2:备胎反击战》《爱之初体验》《十二公民》《新娘大作战》《我是证人》《命中注定》《情圣》《外公芳龄38》《我最好朋友的婚礼》《一切都好》《捉迷藏》《麻烦家族》《美好的意外》《破·局》《西虹市首富》《来电狂响》《大人物》。

[8]该片的片头字幕为:改编自德间书店出版西村寿行的小说《涉过愤怒的河》及株式会社KADOKAWA的同名电影(中文译名《追捕》)。

[9]票房数据来源为“电影票房数据库”,网址:http://58921.com。《破·局》和《歌舞青春》两部影片在该数据库中缺失,这两部影片的票房数字来源为“中国票房”,网址:http://www.cbooo.cn。而《血色清晨》和《诈骗犯》票房数据暂缺。

[10]虽然《夜宴》和《喜马拉雅王子》的原作《哈姆雷特》也被多次改编为本国影片,但改编后的影片无论是题材还是类型与这两部影片相差太大,并不具备比较的价值,故暂不列入对比。

[11]该表的数据来源均为“豆瓣网”,网址:https://www.douban.com。其中标注“[改]”的《赌博默示录》《嫌疑人X的献身》《危险关系》《浪矢解忧杂货店》《在世界中心呼唤爱》这5部影片均直接改编自其本国的漫画或者小说原作;而其对应的5部国产跨文化改编电影亦是购买的原作漫画或者小说的改编权,而非直接对电影的翻拍。

[12]〔美〕罗伯特·麦基.故事:材质·结构·风格和银幕剧作的原理[M].周铁东译,天津:天津人民出版社,2016:67.