关系型家庭:城市中老年家庭的生活特征与个体化悖论

杨 君

一、导论:问题提出与文献综述

在中国语境下,家庭常常被刻画为一种面向“生生不息”的生存状态,凸显了中国文化传统对于生存时代连续性的强烈体认。在社会转型背景下,由于人口高流动性、计划生育政策和人口老龄化的影响,以及新价值观念对传统家庭价值观念的冲击,中老年群体的家庭生活正在发生持续性变迁。按照世界卫生组织的标准,2015年我国中老年群体已攀升至5.27亿,占全国总人口比重的38.33%,相比于2005年的4.15亿,总数增长了1.12亿,中老年人占全国总人数比例增长5.94%。该群体由于子女外出工作或建立小家庭,其家庭规模逐渐缩小,预计到2020年,独居和空巢老人将增至1.18亿人左右。除家庭结构变化之外,包括家庭功能、家庭关系、性别角色等家庭要素的变化给个人和社会带来了严峻的挑战。在此背景下,我们如何理解中老年家庭的生活变迁与生活特征就变成一个非常重要的现实问题。鉴于此,本文试图提出关系型家庭的概念,深入剖析个体化进程中个人、家庭与社会三者之间的关系,进而透视家庭生活背后蕴含的价值基础与文化意义,并尝试与中国家庭的个体化进程对话,以便深入阐释城市中老年家庭的生活意义。

目前,关于中老年家庭生活的研究形成了两种主要的研究取向:现代化理论与个体化理论。中老年家庭生活研究的现代化取向重点关注工业化和城市化对家庭结构的冲击。学者们普遍认为家庭正在呈现核心化趋势,逐渐形成以核心家庭和主干家庭为主的家庭模式[1-2]。也有学者认为与核心家庭相比,中国家庭的空巢化趋势更为显著[3]。另有研究者将中老年人群的生命历程与家庭结构相结合,发现家庭结构特征应当与生命周期相关,是生命过程的必然变化[4-5],随着中老年人数急速增加,家庭空巢化现象日渐普遍。此外,影响家庭结构背后的婚姻关系和父子关系也被多番探讨,其中夫妻关系由丈夫主导转变为夫妻平等[6-7],原本强调父权的代际关系逐渐由亲代向子代倾斜[8]。在这些研究中,家庭结构成为家庭变迁中最为显著的变量,也反映着家庭关系的演变。然而这些研究的共同之处是将家庭作为一种抽象的制度,而不是个人生活的场所,家庭生活的变迁被排除在家庭变迁之外了。

为弥补现代化理论分析中老年家庭变迁的不足,个体化理论被引入家庭研究,从个体行动者的角度来研究家庭变迁,更加关注家庭成员的生活体验。阎云翔提出的“私人生活变革”强调了家庭变迁中年轻个体的崛起[9],一方面年轻人开始追求自己的浪漫情感和社会地位;另一方面年轻人也很少关心中老年人的主观需求。沈奕斐也注意到,现代家庭中年轻人总是根据自己的需求和与他人的关系来确定家庭成员,构建以自己为中心的“个体家庭”(iFamily)[10],但对作为亲代的中老年人群的自我意识谈论较少。这类观点甚至悲观地将中老年群体定义为子女权利意识上升背景下“伦理陷阱”的承受者[11]。但事实上,该群体尤其是老年人对家庭有着强烈的情感诉求,他们注重来自子女的日常关心与交流,这对老年人的养老、维系代际关系和营造幸福生活有着重要作用[12]。从个体化视角来看,研究中老年人家庭生活的变迁,有效弥补了家庭内个体主观的日常生活研究,也是对家庭成员关系研究的有益探索。

上述研究强调了家庭的社会结构与文化规范,也强调了个人体验以及个人的主体性,但忽略了家庭作为一个实体如何应对来自社会环境的变化。由于个体生活在高流动、高资本和高风险的社会中,有学者指出个体被迫面对来自住房、就业、教育、养老等现实问题的挑战,家庭成了个体寻求最后依托的所在,是共担风险的共同体,发挥着重要功能[13]。对老年人而言,家庭成为了养老的避风港,是在发生重大疾病或其它突发状况时的依靠,父母与子女代际间的“合作模式”[14]成为中老年人所喜好的家庭结构形态。这一研究思路强调社会外部因素对家庭结构与功能的影响,为深入理解家庭变迁提供了有益借鉴。诚然,该观点看到了家庭变迁中个人与社会的矛盾和冲突,强调家庭承受社会风险的重要作用,却未能注意到家庭内个人的生活体验和价值诉求。

以上论述是对中老年家庭变迁研究的有益探索,家庭结构与个体的生活研究通过微观视角展现出家庭成员与家庭本身的关系调整,而把家庭置于社会中来探讨则凸显了现代家庭的宏观意义。问题是,如今的家庭成员生活在更大范畴的社会场域之中,我们不仅需要处理好来自家庭与个体之间的关系,更为重要的是,作为个体组成的家庭和作为家庭里的个体必须承受来自社会风险并存状态下的家庭多元价值观。因此,本文以个体化理论为分析视角,通过对个体、家庭与社会三者之间关系的研究,提出关系型家庭的三重生活特征,试图进一步完善家庭变迁与家庭生活的研究。

本文的个案研究运用的材料主要来自于上海远郊SL城市社区,所有资料均来自于笔者2015—2017年在该城市社区的实地调研,主要以参与观察和半结构式访谈的方式获取。除了本文呈现的9个案例,调查中其它的相关材料和参与观察都构成了笔者分析的基础。本文重点关注城市中老年家庭的生活问题,围绕家庭的日常活动安排、家庭结构、家庭功能、婚姻状况、性别角色、代际关系、公共生活、社会阶层等方面的内容进行深入分析。

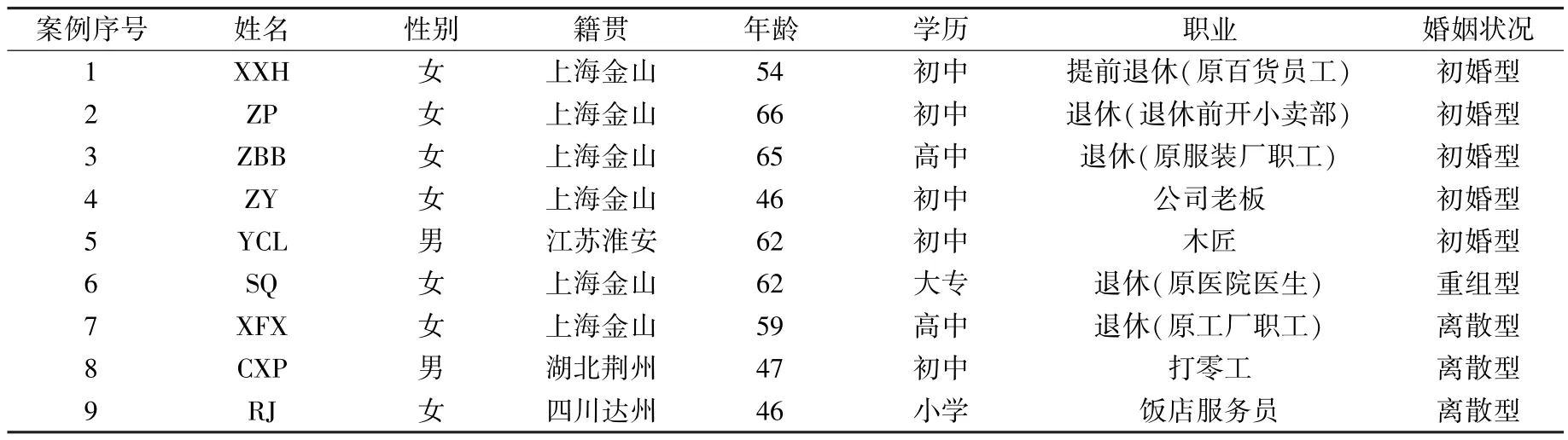

为了研究的便利,笔者以婚姻状况的理想类型来划分中老年群体的家庭类型,即初婚家庭、重组家庭和离散家庭,并通过三类家庭分析城市中老年关系型家庭的变迁。无论处于哪个年龄段、家庭结构如何,多数家庭的夫妻都属于初婚,再婚或离异(丧偶)比例较少(见表1)。本文之所以按婚姻状况划分,是因为在婚姻状况不同的家庭中,其日常活动安排、性别角色、代际关系或家庭结构等大不相同,家庭的伦理性价值、情感性价值与工具性价值也有显著区别。其中初婚者看重家庭伦理性价值,再婚者则更注重个人的生活体验和价值追求,而离异或丧偶者时常在破碎的家庭生活与社会活动之间徘徊。这也使得家庭在处理个人与社会的关系时表现出迥异的特点。因此本文按照这一标准进行深入的个案资料分析,并选取了9位性别、年龄、学历和职业迥异的受访者(见表1),将其分成初婚型、再婚型和离散型三类对象进行重点呈现与分析。

表1 9位深度访谈对象的基本资料

二、关系型家庭的三重生活特征与内涵

在个体崛起与社会风险并存的外部环境中,家庭生活的价值观念呈现多元化的特征,这一多元化的价值观念深嵌在家庭文化中。对于中老年群体的家庭生活而言,关系型家庭呈现三种生活特征:伦理性价值、情感性价值和工具性价值,并协调个人与家庭以及个人与社会之间的权变关系。

(一)伦理性价值:伦理观念深重的个人与作为归属意义的家庭

调研发现,多数家庭中的夫妻属于初婚,从受访者的日常活动安排和家庭观念来看,这类家庭具有明显的传统倾向。尽管劳动力市场将个人带向了更为广阔的空间,个体逐渐对自我权利提出诉求,但传统家庭伦理观念依然在影响个体的发展,以伦理性价值为核心的成员特别是女性,其伦理观念依然深重,凡事以家庭为先。尤其到了退休或离退休阶段,完全回归家庭成为不少人的选择。在个人、家庭与社会三者关系之间,家庭被置于核心地位,个人的情感需求和社会活动在家庭之上展开。比如,现已退休的XXH夫妇同女儿及母亲住在一起,退休前XXH是SH百货公司的售货员,为了照顾母亲,办理了提前退休。当她谈起家庭时表现出了一种“舍己为人”的责任感:

年轻的时候,我都不跟小姐妹出去玩的。我以前跳交谊舞,后来有了女儿就不跳了,要照顾小孩子。为了全家的幸福牺牲了自己,不过我觉得值得。现在我妈住在我们家,也得我照顾嘛,所以就早退了。(案例1,2016年4月29日XXH访谈)

“为家牺牲个人”的做法与强调家庭的伦理性价值观念相联系。具体而言,父母和孩子这一纵向关系被置于个人之上,是稳固家庭的基础。受访者ZP(案例2)就表示,自己一直照顾着学历、能力都不如她的丈夫是为了践行父亲那句“你不可以嫌弃他,要把家顾好”的忠告。从中也可以看出,个体化与传统伦理相交织,后者在一定程度上阻止了个人自由选择的个体化趋势。比如XXH,她和丈夫的感情不太好,夫妻关系之所以能长久地维系是因为来自父母与孩子的责任压力,这种伦理责任也促使她将个人的情感搁置起来,她说:

我跟我老公没什么感情,当初是别人介绍在一起的,有时候我的确有困惑和不满,想着就离婚吧,但又想婚姻不是我一个人的,所以出于“孝”我没有离婚。如果离婚,父母肯定会担心,而且也没有面子,对孩子更是不负责任……我觉得还是家庭重要。(案例1,2016年4月29日XXH访谈)

除伦理性价值以外,工具性价值也是这类家庭持续的客观原因。在中国,个体先后从家族和集体的束缚中“脱嵌”①中国的个体化经历了两个阶段。在第一阶段,由国家力量将个人从传统的家庭、家族乃至宗族中解放出来,重新投入到社会主义集体之中。改革开放后,个体化进入了第二个阶段,伴随国家力量从社会各方面抽离,原先依靠国家提供的保障福利也相应减少,个体再次经历脱嵌。,又在社会风险的压力下重新回到家庭这一私人领域里寻求安全。家务合作、照料子女与赡养老人等成为家庭成员应对各类社会挑战、保证优质生活的条件,此时家庭是个人与社会之间的屏障。尤其在代际关系方面,这种工具性作用更加明显,ZBB(案例3)就说:

我平时在家里洗洗扫扫,中午睡个觉,下午四点十分要去接孙子,晚上儿子、儿媳、孙子都在我们家吃饭的,吃完了再回到他们自己家。有些家务能帮着做就一起做了,孩子平时很忙的,外面要工作啊。那反过来像我们,以后肯定还是要靠孩子帮忙(养老)照顾的。(案例3,2016年5月22日ZBB访谈)

不过依靠伦理性价值维持家庭并不等同于失去自我,与传统伦理家庭有所区别,个体化背景下的个体有自觉意识,渴望表达自身的情感需求。但初婚型家庭中有不少个体是被伦理束缚而缺少情感支撑的,个体的追求在家庭内受到压抑。即便是事业有成的ZY(案例4)也会陷入不满丈夫古怪的性格和为了女儿要维护家庭的两难困境。XXH则更是因为无法表达对“疼爱”“体贴”的期望而格外失落:

我老公不爱我,我也不爱他的。反正几十年也就这样过了。哎,他不关心我的,我也

不知道怎么跟他说。(案例1,2016年4月29日XXH访谈)

因此,在维持家庭伦理性价值与工具性价值的基础上,家庭成员试图寻求一点“自己的生活”,有限度地投入到社会活动中。比如ZP(案例2)处理好家务后有点空闲就会打扮一番出去跳舞。YCL(案例5)夫妻俩也是每晚帮儿子一家洗碗刷锅整理好之后出去唱歌、跳舞、散步。时间、精力与情感的适度外移缓解了家庭压抑个人诉求难以满足的苦闷,XXH就说:

我现在家里弄好了就去跳广场舞,大家在一起开开心心的,身体也锻炼了,家里也没影响,老有所乐。我平时还会同小姐妹微信上聊聊天,帮着准备广场舞的活动服装,有时候还跟朋友打打羽毛球。大家活动的时候能聊天沟通嘛,这样很多家里的烦心事也就忘记了。(案例1,2016年4月29日XXH访谈)

总体而言,以伦理性价值为核心的中老年人在处理个人、家庭与社会的关系时更愿意投入到家庭事务之中,把“家”视作一生的责任和归属,无论学历高低、事业成败都不妨碍这种个人选择。对伦理孝道的遵循是大多数受访者格外注重家庭责任的原因。夫妻双方对彼此的责任常常是家庭的粘合剂,但正如某些学者提到的中国社会“横向关系淡漠与纵向关系发达”[21],即我们注重代际间的交往而相对轻视横向亲属间的联系。这体现在许多核心家庭中,父母和孩子是比夫妻更重要的家庭连接纽带。伦理传统也将逐渐觉醒的个人限定在伦理范畴以内。同时,家庭也发挥着养育子女、抚养老人、共担家务等工具性作用,为个人分担社会风险,成为个体化背景下个体的最后依托。而强调个人需求的情感性价值未能在此类家庭中被充分满足,只有完成了对家庭的照顾责任,个体才会将自己的生活扩展到社会之中,参与一些喜爱的活动,释放自我,“追求一点自己的生活”。

(二)情感性价值:“为自己而活”与温情的家庭

我国教育系统、劳动力市场、国家福利政策和法律系统的日臻完善,为个体的自我发展和行动选择提供了基础,弱化了个体对于家庭的依赖。受过高等教育的个体对家庭有着不同的认识,也对家庭有着更高的情感期许。与坚守伦理性价值的个体不同,调研中有少部分个体格外强调“为自己而活”的生活特征,个人的情感体验与幸福追求被置于家庭之上。因此一旦夫妻关系僵化,个人无法得到期望的情感时,“家”就容易分崩离析。以1956年出生的SQ为例,自卫校毕业她一直在上海一家三乙医院工作,是一位事业心很强的麻醉师。虽然她与第一任丈夫的结合是经亲戚介绍的,但这并不阻碍她对情感的追求。她对家庭寄予了莫大希冀,期望得到男方的照顾与疼爱。但无奈由于双方没有感情基础,婚后分居两地加上配偶脾气不好,夫妻俩隔膜日渐加深。对家庭的情感期待落空后,自我意识强烈的她果断地选择结束婚姻,她说:

总归是想要(感情)好一点的嘛,不过当时他(SQ的第一任丈夫)在MH,我在TN,两个人分居,没有共同语言,他也不关心我怎么样的,感情就不太好。后来我们生了一个女儿,他一天到晚说女儿不好,而且还小气,我到我爸妈那里去的话他就认为我在贴钱给父母,还因为一些其它的小事发脾气,我们最后合不拢也没感情,所以就分了。我认为,家庭不好就该分,大家都解脱,去寻找自己的幸福,你凑合着干嘛。(案例6,2016年5月12日SQ访谈)

第一段婚姻的失败没有对SQ造成太大打击,拥有大专学历和麻醉师工作的她完全能独自抚养女儿,与前夫感情不和的现实也让她对第一个家庭没有任何留恋。离婚后,SQ把大部分时间用于工作,成了医院的骨干,也时常跟同事一起吃饭、唱歌,社交活动频繁,丰富的个人生活很大程度上弥补了家庭的缺失:

我后来就一直做医生,然后做得也很好,就一直一个人这样打拼咯。然后我这个人很喜欢唱歌跳舞的,所以就跟医院里的人一起约出去唱唱歌什么的,感觉也蛮好的,比(离婚)之前好多了。(案例6,2016年5月12日SQ访谈)。

然而,对情感的需求并不随着婚姻失败而消失。后来,SQ遇到了比她年长20岁的现任丈夫,两人相处之后感情不错,尤其是男方对她格外照顾。重组家庭的结合往往基于感情融洽,这种感情也会转化为夫妻间的相敬如宾,SQ就从现任丈夫身上感受到了尊重与关爱,她说:

我(现任)老公真的很通情达理,对我百依百顺的。我当时跟老公讲:“我要去跳舞。”他说:“你去跳啊,跳舞对身体只有好处没有坏处,等你不工作了就去跳吧。”我不用非得待在家里做家务什么的,虽然我们感情不是特别深,但他真的对我很好的。(案例6,2016年5月12日SQ访谈)

虽然情感是夫妻二人再次结合的基础,然而强调自我满足并不意味夫妻关系成为了“纯粹关系(pure relationship)”[22]。家庭的维系仍需依靠夫妻双方相互扶持和代际间的伦理责任,家庭伦理存在于个体的内心深处,突显出对个体的渗透。从SQ的第二次婚姻中也可以看出,个人对家庭的责任义务是家庭得以稳固的条件,并使家庭关系愈发融洽,追求独立自由的个体无法抛弃责任伦理:

我晚上出去锻炼身体,但是白天不行的,白天还是得弄弄家务活的。无论怎么样,家我还是要管的呀!我现在就跟我老公两个人住,他比我大么,我也得照顾照顾他。另外我们现在一共有三个女儿,平时也要经常联系联系,有什么能帮她们的就帮一帮。三个女儿对我们也很好的,这个家真的很好。(案例6,2016年5月12日SQ访谈)

尽管在老龄化与空巢化背景下,夫妻二人不与孩子同住,但各自的小家庭时常会联系,互相帮忙做家务、烧菜做饭等也体现出了家庭的工具性作用,不过相对而言,这类家庭的个人经济状况较好,因此应对结婚、生育、购房、养老等社会风险并非家庭团结的必然要素,个体对家庭的依赖程度较低:

我来弄家务活嘛,有时候孩子们吃饭也到我们这里来,就不用自己烧了。其它就各管各,没什么大事需要对付。我们两个么也能管好自己,反正都有退休金。(案例6,2016年5月12日SQ访谈)

以情感性价值为特征的生活逻辑映射出在个人、家庭与社会关系之间偏重自我的选择。由于社会教育水平逐渐提高和劳动力市场开放,个人有机会通过工作来实现自我价值,自我意识增强的个体将工作和各类社交活动视为满足自我追求的重要途径。在此基础上,个人对情感的追求也在家庭中反映出来,甚至成为结合家庭的前提。而由于个体在社会中有拥有良好的事业和经济基础,因此个体对家庭的依赖性较低,买房、养老等工具性作用在这类家庭中从一定程度上讲被淡化了,家庭成员仅需通过家务分工以提高生活质量。值得注意的是,个体化受到传统社会道德的影响,责任伦理依然是维持家庭的核心要素,个人既表现出独立的自我意识却又不单纯以个人利益为衡量标准的特点。

(三)工具性价值:无奈的独居者与“虚拟家庭”生活

在社会转型中,充满活力的劳动市场避免了个人封闭在家庭内部,而一种生活形态的造就还与个体的生活理念息息相关。在受访者中还有一些家庭的个体是“无奈的独居者”,他们既经历自我的觉醒也重视家庭伦理,渴望从家庭获得情感满足和归属感,却囿于现实原因被迫独居。

1981年,XFX与前夫经人介绍,组成了三口之家的核心家庭,婚后的生活起居大多由丈夫负责,家庭是她可以依靠的地方。但2000年,丈夫突然出轨,XFX对家庭的依恋被瓦解。自我意识较强的她没有为了家庭完整而让婚姻维系下去,二人最终协议离婚,但这也成了她漂泊生活的开端:

2000年他出轨嘛,我们就离婚了,离了婚我就只好在姐姐家住了5年,反正家也没有了,我就管管女儿,有时候钱不太够,别的没什么。(案例7,2016年6月11日XFX访谈)

城市的居住模式愈发强化了个体的漂泊感。在邻里相见不相识的城市社区,人际交往与情感互动贫乏,家庭几乎是唯一的日常生活空间与感情表达场所。陌生人的城市社会特征加剧了家庭破碎的负面效应,个人的情感支持、人生意义与归属感受到强烈冲击。为了应对这种困境,XFX和前夫建立起了一种“虚拟家庭”。因为孩子的羁绊(XFX的说法),前夫还时常会来家里团聚。“虚拟家庭”使得一方面抚养孩子、购买住房等家庭工具性作用得到维持,另一方面也令亲情与家庭伦常在婚姻之外被延续,她说:

后来离开姐姐家,我就自己带着女儿了,两个人住在一起,也没有别的亲戚什么的,待在这里也没有人可以帮(我们)忙。那时候总归想着原来那个家嘛。不过后来因为有个小孩(女儿),周末他(XFX的前夫)会打电话来问有菜么,买点菜拿过来,他也会过来吃饭的。后来女儿要买房子也是他帮着弄的,女儿总归是要管的。(案例7,2016年6月11日XFX访谈)

独居者通过建立“虚拟家庭”尽力维持着家的工具性作用、情感供给和建立归属感,而无法与前妻(夫)保持联系的,则会加强与原生家庭或子代的联系。正如两位来自外省的独居者,由于工作能力太差无法养活家庭(案例8)或身体状况糟糕(案例9),他们彻底失去了婚姻,转而把所有情感都投注在儿子和父母身上,试图从中寻找归属。XFX也是如此,女儿成家后,她逐渐和前夫失去联系,转而跟女儿的“小家庭”亲近起来:

女儿那边我总归要多管着点,帮她烧饭和照顾小孩子。我一直帮她们带孩子带到了5岁,然后才搬走一个人过的。(案例7,2016年6月11日XFX访谈)

但“虚拟家庭”只能暂时解决家庭缺失的问题,无奈的独居者仍会失去共担风险的场所,在社会充满风险且家庭不稳定的情况下,住房、养老等问题最终纷纷抛向个体。尽管RJ(案例9)向弟弟寻求帮助,但其生活始终缺乏保障。而CXP(案例8),工作能力不强又没有家庭支撑,只好在上海苦苦奋斗,独自一人面对养儿、住房等经济困境。XFX也只能把晚年寄托在女儿身上,而在她尚能照料自己的时候,必须独自面对各种琐事:

平时生个小病什么的也不会告诉女儿,自己扛一扛就好了。有时候想想,是好像少个照顾的人。老了可能就没有人互相照料吧。(案例7,2016年6月11日XFX访谈)

此外,无论是“虚拟家庭”还是原生家庭都无法掩盖家庭破碎的现实,独居者不得不以频繁的社会活动填补家庭离散造成的空白。XFX带了五年外孙后,过起了一个人的生活,独居的她总是奔波于各种社交场合,把家庭无法满足的情感交流投射到社会之中,她说:

现在女儿也结婚了,外孙我也管好了,我就每天早上八九点钟起床,洗衣吃中饭,十一点半去打麻将,打到四点半回家吃饭,再来就是晚上跳舞,跳完回家玩手机看电视,到十二点凌晨一点才睡觉。我觉得蛮好的,去外面跟人交流也多了,说说这说说那的。(案例7,2016年6月11日XFX访谈)

然而社交活动再忙碌也无法完全弥补爱情或亲情的缺失,孑然一身的RJ(案例9)时常表示出“不知将来会如何”的担忧,有一个小儿子需要养育的CXP(案例8)也只敢闷头苦干,不愿想将来如何。比之幸运,XFX每到周末还能跟女儿一家团聚,而这成了她平时最大的期盼:

我女儿礼拜一到礼拜五都在自己那边,到了周末她们就会过来,跟我一起吃晚饭嘛。有时候小孩子也放在我这里让我照顾一下。她们来我就不出去了,家里烧饭烧菜什么的弄弄好要紧。(案例7,2016年6月11日XFX访谈)

因此,“无奈的独居者”由于各种意外后果导致家庭瓦解,把个体推向了独自生活的无奈境地,而一旦家庭出现无可挽回的裂痕,个体生命的历程也不免走向一定程度的失控状态。个体化与传统伦理在这类家庭中展现出复杂的交织形态,个体不再忍受不满的家庭生活,却又在伦理观念下对破碎的家庭怀有留恋。从现实角度来看,“无奈的独居者”往往能力欠佳,缺乏足够的事业保障,对“依靠家庭生活”有实际需求。个体在处理个人、家庭与社会的关系时更加珍视家庭的存在,但又“求而不得”,往往表现出对原生家庭或与孩子的亲密。孝顺父母和抚育孩子成为其生活信念,来自亲代与子代的沟通是重要的情感慰藉。此外,频繁参加社会活动也是弥补家庭缺失的应对策略。然而这种个人、家庭与社会的重组关系是不稳定的,个体投入大把精力在家庭之外的活动中却无法获得归属感,“虚拟家庭”或原生家庭只是暂时弥补情感与伦理缺失,不具备长久的稳定性。

三、关系型家庭的文化内涵与个体化悖论

基于对关系型家庭三重生活特征的深层剖析,城市中老年家庭生活的文化内涵逐渐凸显。在个体化背景下,中老年家庭的生活逻辑反映了个人、家庭与社会三者之间的复杂关系,家庭生活既是家庭本身、家庭与个人之间关系的调整,也是家庭如何应对来自外部的社会风险与社会问题的策略过程。与西方家庭的个体化相比,中国家庭的生活变迁既呈现人口学意义上明显的个体化趋势,又突出伦理价值、情感性价值以及工具性价值在家庭中的重要功能,这是中国家庭生活独特的内涵。

(一)关系型家庭:家庭变迁中的个人、家庭与社会

吴小英的“再家庭化”[13]已经将中国家庭变迁置于个人、家庭与社会的框架中加以研究,并以“伦理”这一家庭中的“政治正确”为线索展开论述。传统的家庭价值观强调关爱、互惠乃至利他,而在充满风险的现代社会,伦理观念受社会和个人双重影响发生转变,逐渐成为“家庭发挥工具性作用”乃至“家庭兜底社会风险”的内在逻辑与支撑,家庭既是个人人生意义的归属地,也是面对社会风险的避风港,其重要性不言而喻。贯穿家庭变迁始终的伦理性价值也正是关系型家庭概念的核心要素。基于前面的论述,笔者所要勾勒的中老年关系型家庭还包含情感性价值与工具性价值,三者分别反映出家庭本身的核心要素、个人与家庭以及个人与社会之间的权变关系。

伦理性价值是维系家庭稳定的基本要素。从传统家庭到近现代的“去家庭化”,乃至改革开放后“再家庭化”趋势,家庭从未丧失其重要地位,始终依靠伦理价值实现延续与变迁。传统的价值理念一直存在,并在个体化背景下由结构性力量变成了个体可以选择的一种资源[15]。人口大量流动和居住空间的分散使得家庭成为易于变动的实体,而伦理性价值起到稳定家庭关系的作用。对夫妻一方的责任感使得夫妻相互扶持仍然被多数人视作“价值正确”,无论是传统的指配为婚,还是现代以“浪漫之爱”为前提的婚姻都受到伦理性价值责任的维护而得以持续。同时个体化带来的家庭轴心转向尚未实现,夫妻轴未必代替了亲子轴[16],相比之下,代际伦理责任重于夫妻间的伦理责任。代际伦理包含孝顺父母和抚育子女两种责任,是对纵向关系的维系,“考虑父母的感受”和“为孩子提供良好的生活环境”也常常能弥合夫妻间的横向张力。关系型家庭中的伦理性又与传统伦理大为不同。在传统社会中,家庭作为生产与生活的基本单位,为个人提供生产资料与物质、精神生活需求,家庭成员凡事以家庭整体为重,此时的伦理性价值更强调以牺牲个人利益为特征的群体“生存繁衍法则”[17],个体被迫服从家庭整体的需求来生活。而个体化语境下的伦理性价值不再侧重个体对家庭的依从和家庭对个体的约束,转而强调伦理在维系家庭稳定中的重要作用,家庭成为提供个人安全感与归属感的场所。

情感性价值是家庭成员的生活体验。在个体化背景下,情感性价值既反映了个体在私人生活中的崛起,也凸显个人与家庭关系发生的变化。过去,个人与家庭处于服从与被服从的关系中,情感长期受到漠视。即便集体化时期个体有所觉醒,家庭内的情感仍被批评为“阻碍了社会主义建设”[18]。但无可否认,情感是基本生存之上的必然诉求与人的生活所需。因此,在个体化时代,家庭中的情感性逐渐成为个体普遍追求的事物,甚至成为家庭结合的前提。个体不仅为家庭而存在,家庭也不再是压抑个人的场所,家庭成员无需完全配合家庭、家族甚至国家的发展来牺牲个人的权利,转而可以追求“自己的生活”。即便是中老年夫妻也不再只求“平安度日”,对情感提出了更高要求,希望被配偶“关心”“疼爱”。在夫妻关系之外,个体对其他家庭成员给予的关爱也充满期待,中老年群体则尤其关心与子女间的情感互动[19],主动借助共同买房、分摊家务等行动策略与子女保持良好的沟通,从而获得情感回馈与代际间的亲密关系,享受“天伦之乐”。不过,当家庭情感出现空缺或不足时,个体仍然会转向社会寻求填补。

工具性价值是协调个人、家庭与社会三者之间关系的平衡器。在传统社会,家庭成员分工承担耕种、纺织等工作,共享生产生活资料,实现以家为单位的自给自足,展现出家庭在经济方面的工具性作用。而在个体化背景下,家庭的这一性质被赋予新意,工具性价值具有满足个人需求、维持家庭结构以及协调个人与社会关系的功能,是协调个人、家庭与社会三者之间关系的平衡器。工具性价值的基础作用在于家务分工,为家庭成员享受舒适生活提供便利,其内在逻辑是亲代为子代分担压力。比如许多中老年人退休后会帮子女带孩子,甚至为此放弃旅游、跳舞等娱乐活动,只希望能让孩子生活轻松一些。与此相对,工具性价值的另一面向是家庭对中老年人的保护作用。面对养老、疾病或其它灾难时,家庭无疑是该群体寻求帮助的首选。但代际间的互惠合作不仅是为了满足个人需求,工具性价值同时也在协调个人与社会之间的关系。尽管劳动力市场和日渐提高的社会保障条件为个人提供了生存所需,但在养老育儿、买房购车等大事上,家庭依然发挥着共同抵御社会风险和建构美好生活的堡垒作用。值得注意的是,家庭的工具性价值不是独立存在的属性,以工具性价值为表现的行动也能激发和映照家庭的伦理性价值与情感性价值。经济活动可以形成和维持亲密关系[20],带有工具性色彩的互助行为亦如此。无论是否同住,中老年人总是与子女保持密切联系,为子女提供各类帮助。小到洗衣做饭,大到买房育儿,共同合作处理事务成为沟通情感、凝聚家庭成员的途径,突显了家人之间团结一致的情感。这种显示家庭工具性价值的互助互济行为也隐含着家人间的伦理责任,亲代通过提供金钱、劳力的资助完成对子代的抚育义务,子代通过照顾老人完成对亲代的孝敬,夫妻间通过经济支持、家务分担、互相照料来实现夫妇间的伦理价值。

(二)关系型家庭的文化意义与个体化悖论

个体化是西方社会在现代化和全球化过程中发生的一种社会关系变迁。德国社会学家贝克认为,现代化进程迫使人们从原有的传统社会关系束缚中脱离,同时又让人们失去安全感,因此个体与社会之间需要重新塑造一种新的社会关系。个体化理论在中国的应用出现了局限性,体现为国家管理视角下的个体化和“无个人主义的个体化”。关系型家庭表明,个体化在中国应用的局限性还体现了传统伦理道德的个体化,即在个体化进程中,传统的伦理观念和生活方式在个人的脑海中依然有存留,并在家庭生活中发挥重要作用。孝顺父母、爱护子女等伦理价值是家庭稳定的核心要素,家庭为个体提供归属感,追求个人事业与社会价值仅作为人生意义的补充而存在,比如在案例4这个家中夫妻矛盾尖锐,但事业风生水起的ZY始终把经营家庭而非公司当作达成人生意义的地方。与传统以完成家族传宗接代、光宗耀祖为己任的归属感不同,关系型家庭呈现出以伦理价值为核心,同时强调个人情感满足与生存所需的样态,是现实性与超越性的融合。只有当家庭的三种价值全部实现,生命才有了完满的意义,反之,没有家庭的个体无法得到此种满足,人生意义也就没有了归属场所。

伦理性价值不仅让家庭带给个体以归属感,更成为与个体化对话的家庭文化。个体化视角将家庭研究从家庭整体转向了更加注重家庭成员差异化的个体研究[24],但正如有学者分析指出,包括中国、韩国、日本在内的个体化是实践层面而非精神层面的事情[25]。中国的个体化是人口意义上的,并未形成西方语境下的个人主义观念,也被称作“没有个人主义的个体化”[26]。在中国社会,家庭伦理始终作为生生不息的文化而存在。孝敬父母、爱护幼小等传统文化的血液依然在现代家庭中流淌,家庭始终是个人对亲代、子代和伴侣负以伦理责任的场所。也正是对伦理性价值的运用,维持了家庭关系、实现了家庭团结,满足个人对归属感、稳定性和亲密性的期许与需求,促使个体达成人生意义。笔者并非否认个人权利意识的觉醒,本文也十分关注家庭中个体情感性的变化,认为情感性价值改变了传统家庭中个人服从家庭的形态,为家庭变迁注入了个人生活,使孝敬长辈、爱护晚辈等伦理责任更有人情味,达成伦理义务与个体追求的完美结合。这表明,家庭内部的社会资本有着很高的程度,而亲属以外的社会资本却相对缺乏。因此,“为自己而活”的个体并没有在强调个人利益的时候完全抛弃对家庭的伦理责任,属于个人的享受和追求仍然要在家庭伦理范畴内进行,伦理性价值并未丧失,而是实现了代际的传递[27],就像XXH(案例1)、ZBB(案例3)、XFX(案例7)等女性都是在料理完家务、照顾好家人之后才会安排自身的社会活动,以期满足自己的主观需求。这告诉我们,个体化在中国并非是彻底的自由与选择。而在个体化进程中的西欧社会,个体身份认同越来越由生活方式和自我理解来确定,而不是由类似家庭或社会阶级等外在的社会团体来定位。结果,日益离不开社会制度支持的个体必须依靠福利社会提供的安全和财富来维持其“本体论意义上的安全感”。与此不同的是,家庭成为个体化进程中中国人的重要归属场所与避风港。家庭生活把家庭和亲属关系凌驾于其它类别的社会义务之上,即在道德上对各种公共权威承担的义务要弱于对亲属的义务。在中国的文化背景下,家庭主义为儒家学说这一普遍的道德体系所推崇。因而,在传统文化与现代文化的交织中,关系型家庭体现出了“家本位”和“人本位”思想的联结[28],促使伦理性价值和情感性价值在家庭中实现融合,既能满足个体需求又符合家庭发展的要求。

四、讨论与结论

本研究的意图在于,通过提出关系型家庭的概念,深入剖析个体化进程中个人、家庭与社会三者之间的关系,进而透视家庭生活逻辑背后蕴含的价值基础与文化意义,并尝试与中国家庭的个体化进程对话。研究发现,中老年的家庭生活特征是以家庭的伦理性价值为核心并协调个人与家庭以及个人与社会之间的权变关系,笔者称之为“关系型家庭”。关系型家庭表明作为中国家庭本身的价值属性,伦理性价值是家庭关系变化、家庭结构与功能转变的基础,充当着家庭稳定器角色。在遵循伦理的同时,个体的自我觉醒以及日益增强的情感需求也促使个人与家庭关系发生变化。家庭的工具性价值则成为个人与社会之间的屏障,以家庭整体对抗社会风险,稳定个人的家庭生活。因此说,三重价值既是关系型家庭的基本特征,更是实现个人、家庭与社会平衡的价值链条。与此同时,此种关系型家庭也反映出中国家庭的文化意涵从未被削弱且中国人自始至终以家为最终归属的特征。进而,中国家庭的个体化仅仅是人口意义上的个体化,个人主义未曾代替家庭主义成为社会主流,而是作为与家庭相补充的价值观念存在。

本文提出的关系型家庭从伦理性、价值性以及工具性三种价值观念分析了家庭变迁中个人、家庭与社会三者之间的复杂关系,一定程度上对城市中老年家庭的生活逻辑做出了解释。但家庭中的个体化趋势是否持续增强,这种增长又会塑造积极还是消极的个体?多元的家庭形态将会继续发生何种变化?社会环境与观念价值的转变对家庭文化造成何种冲击?关系型家庭模式能否从中老年家庭推演到一般性家庭?这些问题是值得探讨的家庭议题,也是笔者继续家庭研究所要思考的内容。