契合类评注性副词“偏巧”和“不巧”的分布与功用

孙 佳

(上海师范大学 语言研究所,上海 200234)

查阅词典和文献,发现对“偏巧”、“不巧”的研究还很少,没有进行较为深入的剖析和比较,文献研究的着眼点还只是共性方面。因此笔者力图在这方面有所突破,在句法、语义、语用三维研究的总理论的指导下,运用共性研究和个性揭示相结合以及语料调查的研究方法将这两个评注性副词进行多角度的深入考察、比较与研究。

本文语料取自北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库、北京语言大学现代汉语语料库以及人民网。所有例句均标明详细出处,少数长句略有删节。

一、分布搭配与共现配合

1.分布用法

作为评注性副词,“偏巧”和“不巧”①最典型的分布是作句子成分,充当句首修饰语和句中状语。例如:

(1)偏巧一个男人在那里正喝水,水在不停地向上喷,那姑娘便不再等候上对面去了。(译文《生的定义》)

(2)不巧一名随行军官突然咳嗽起来,克拉克忙把一块口香糖塞到他嘴里。(沈永兴、朱贵生《二战全景纪实》)

上面二例,“偏巧”和“不巧”在句首,对整个句子加以限定,主要表示的是说话者对事件、命题的主观评价和态度,并与中心语的组合是临时的、动态的,一般不可实现为静态的短语。

二者位置比较灵活,可以在句首,也可以内置于句子中。例如:

(3)有人把小板凳踢飞了,小板凳偏巧砸在中堂桌上的插屏上。(贾平凹《秦腔》)

(4)我不巧赶上一年中最冷的时候,可地拉那街头的建筑却闪着温暖而迷乱的色泽。(《新华社新闻报道》2004年4月份)

这二例中,评注性副词“偏巧”和“不巧”由于主观化程度都比较强,虽然在句内,但与其所修饰成分的偏正组合也难以转化为进入句子内部的句法短语。根据CCL语料库的统计,二者充当句中状语的例句数要高于句首修饰语,“偏巧”作句中状语,占比56.3%,作句首修饰语,占比43.7%;“不巧”作句中状语和句首修饰语的比例悬殊更大,分别为61.8%、38.2%。

在充当句中状语时,“偏巧”和“不巧”一般情况下以无标记的形式出现,但是“不巧”仍有少数附加标记“地”的情况。例如:

(5)他紧张地看了王座一眼,幸好那座位还是空着的,"龙骑将——呃——前龙骑将,投德很不幸而且不巧地阵亡了。(玛格丽特·魏丝、崔西·希克曼《春晓之巨龙》)

“不巧地”在功能上状语性显得较强,表达上重在主观摹状性。

句法成分状语不同于句子状语,与中心语的组合是固定的、静态的,可以实现为短语,可以进一步参与组合。在BCC语料中,发现了极少数“偏巧”作定语内状语和“不巧”作宾语内状语的例句。例如:

(6)就是两年前的冬夜建康,在他本该辉煌却偏巧落难的岁月里,也是这个女子,坚定地拒绝了他的拒绝。(林阡《南宋风烟路涉道》)

定语内状语是确定性的,“偏巧”在这里明确肯定了“落难”是与预料相悖的,无疑表达出了对世事的无奈以及说话人对“他”的怜悯之情。

(7)现在,你是不巧被迫住进敌人的家里。(三毛《稻草人手记 》)

宾语内状语是说明性的,“不巧”在例(7)中说明了“你”所处的环境。说明性状语所在的状中结构,在主宾位置上,具有指称化的功能。

2.修饰选择

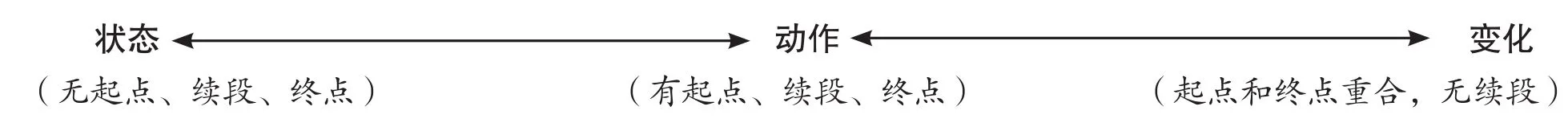

郭锐(1993)根据过程结构的三要素(起点、终点和续段)的有无和强弱,把动词过程结构分为五个大类、十个小类,并指出这是一个表现为状态、动作和变化三个核心之间的过渡的连续统。[1]可以表示为如下:

根据郭锐对于动词的划分,提炼出动词三个较大的过程结构类,即状态动词、动作动词和变化动词。“偏巧”和“不巧”具有述谓性和灵活性的特点,分别可以在句首或者句中与这三类动词进行评注与修饰。例如:

(8)偏巧又是地道的北方人,一直对古人关于“南人近水,北人近山”的说法深信不疑,于是暗暗以为山的性情与风采我自然是具备了一些的。(《人民日报》1994年第3季度)

(9)不巧,这时节,正值老兵退伍。(《人民日报》1994年第4季度)

状态动词表示的是一种相对稳定持久的状态,具有持续性和非重复性的特点,表示某一段较长时间内的情形,不特指哪一段,因而与时间因素的关系不大,最典型也是二者与之最常修饰的是状态动词“是”,所以“偏巧”和“不巧”修饰评注时,表示的更是一种程度上的巧合。

(10)拉拉噌地从沙发上坐起来,冲动地准备拨打王伟的手机,偏巧这时候手机响了,拉拉着实被吓了一跳,定睛一看,电话是"猎豹"的小猎打来的。(李可《杜拉拉升职记》)

(11)不巧一只鸡子跑到北屋里,有个鬼子也跟了进来,这屋子黑,那鸡子便朝着透明的窗户飞去。

动作动词表示动作的行为,需要具备起点、终点、续段三要素,所以与时间联系相当密切,“偏巧”和“不巧”修饰评注时表示的是时间上的巧合。

(12)天真的小雪,偏巧获得人生一大转机,下乡一年以后她考入北京医科大学,得以潜入学识的海洋。(《1994年报刊精选》08)

(13)不巧宋国发生内乱,伍子胥又带着太子建、公子胜逃到郑国,想请郑国帮他们报仇。(《中华上下五千年》)

变化动词表示的是某种状态或性质的变化,这种变化总是发生在某一个时点上,它的开始点也就是它的结束点,变化是在瞬间完成的,因而需要强调这一特定的点,这里“偏巧”和“不巧”更多的也是表示时间上的巧合。

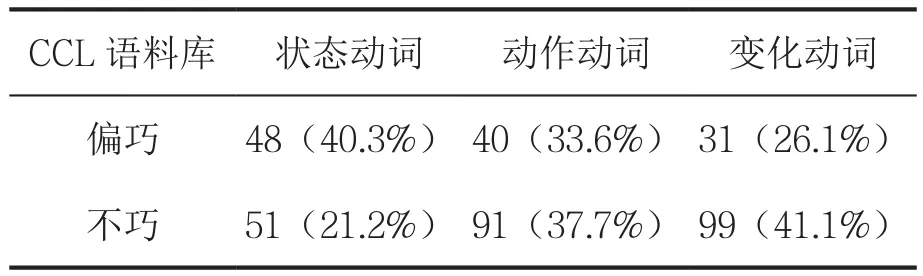

然而,“偏巧”和“不巧”对这三类动词的选择有着截然不同的倾向。见下表:

表1 三类动词的选择用频

“偏巧”修饰评注状态动词的频率最高,所以它倾向于表示程度上的巧合,而“不巧”恰恰相反,修饰变化动词和动作动词的用频较高,则它倾向于表示时间上的巧合。

二、语义特征与表义倾向

1.语义特征

显而易见,由于“偏巧”和“不巧”都含有“巧”这一语素,它们最鲜明的语义特征便是[+巧合]。然而,“偏”和“不”语义的巨大差异,使得“偏巧”和“不巧”的语义不尽相同,值得细究。例如:

(14)偏巧,初中同学王芬也上了这所学校,只因一点小矛盾,她便将侯学红的过去在校园中传扬得满城风雨。(《人民日报》1994年第一季度)

(15)无证不信(92页)这个变化了的成语来自《中庸》,原作“无徵不信”;徵字现在简化为征。征字有证的意思,精确点说,有证验、证明的意思;却没有证据的意思。原文偏巧就用在证据或资料的意义上。(《读书》vol-150)

(16)我们一起步行数十华里到了胥浦桥,准备乘南京来的班轮去镇江,不巧刮起大风,久候班轮不至。(《作家文摘》1995A)

(17)刚进厂那会儿,新发的工作服、劳保鞋是自己的,可焊把、防护罩等工具是工厂的。一次,防护罩被机器压坏了一角,他顺手扔向垃圾堆,不巧被师傅看见了,一向和蔼的师傅顿时严厉起来,几句话叫小陈的脸挂不住了。(《人民日报》2000年)

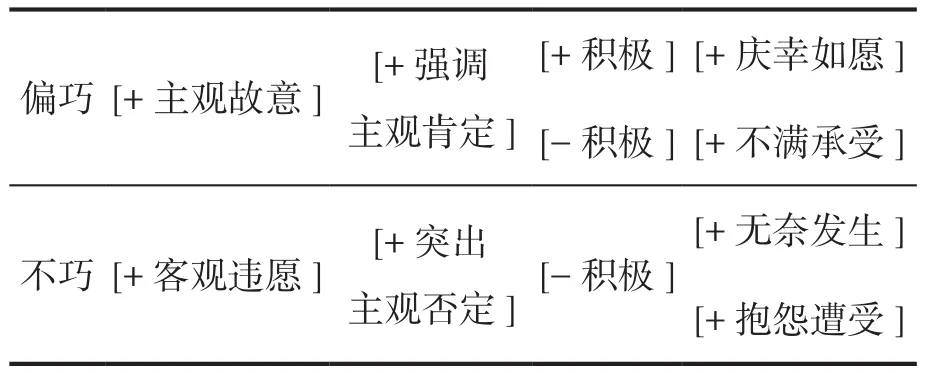

前两例可以确定“偏巧”的核心语义是[+主观故意],即强调施事者的主观意志及行为与语境预期相反,着眼于行为主体的主观意志。例(14)中“王芬散播候学红的流言蜚语”是故意而为的。例(15)原文故意与外部要求“无证不信”所背离。后两例可以确定出“不巧”的核心语义是[+客观违愿],即强调客观事实与说话人预期相反,同时表达说话人对此的感受与评价,着眼于客观事实。例(16)反映的客观事实“刮大风,班轮不至”与主观预期“我们要乘班轮去镇江”相反,出乎了“我们”的意料。例(17)“小陈被师傅责骂”是他所不希望发生的,而事实恰恰相反。

此外,“偏巧”强调主观肯定义,而“不巧”突出主观否定义。例如:

(18)我是普通人家的女儿,偏巧又生得心比天高。(毕淑敏《女人之约》)

(19)我自己常想,事情偏偏这样巧,偏巧我和你好,你又带来一个程先生,这巧其实就是缘分啊!(王安忆《长恨歌》)

(20)司机被这突如其来的大火吓得手忙脚乱,不巧这时刹车又偏偏失灵,着火的汽车向路旁突兀的山体直冲而去。(《人民日报》1998年)

(21)有位北京女顾客在某摊位前要买两条相同款式的窗帘,不巧此种窗帘仅一条,其它摊位也无货。女顾客抱憾留下钱让摊主邮寄,因为她第二天就要乘飞机回北京。(《人民日报》1995年7月)

前两例,“偏巧”强调了“生得心比天高”、“我和你好”这两个巧合的偶然意外性,同时“我”的内心也是肯定这两个巧合的发生及其带来的影响。后两例,“刹车失灵”、“窗帘仅一条”是“司机”、“北京女顾客”所不愿发生的,“不巧”体现了两人内心对于巧合的排斥或拒绝,具有否定色彩。

在对待巧合情况时,“偏巧”往往没有什么侧重,即可以表达积极的又可以表达非积极的意义,但是“不巧”相反,几乎不表示积极的意义。例如:

(22)两房里都有了孩儿们,就是缺个男的。事随人愿,前年冬天,他们老二家,偏巧添了个七斤半沉的胖小子。(冯志《敌后武工队》)

(23)有一年,来了一帮大腕明星,做‘卫士之春’慰问演出。这种事在大西北特稀罕,可偏巧我们值警。(《作家文摘》1996A)

(24)咱们共同的朋友德·康布尔梅夫妇本来正是打算让咱们在一起聚聚的,不巧咱们安排的日程凑不到一块。(译文《追忆似水年华》)

(25)船一开动,不巧被敌人发现了。(《人民日报》1995年8月)

“偏巧”表达积极义时,重在表达庆幸如愿,如例(22)中,“偏巧”凸显了巧合的积极性,“添了胖小子”对于“缺个男孩”的“老二家”来说,无疑是件值得高兴、如愿以偿的事情,“偏巧”运用其中,也更多增添了“老二家”庆幸的情态;“偏巧”表达非积极义时,侧重突出不满承受,如例(23)中,“偏巧”重在体现“无法观看稀罕的演出却只能值警”令“我们”相当的不满,难以承受的,去掉的话就无法传达这样的情感来。

“不巧”一般表达消极的意义,且经常与“被”字句连用,如例(25),因为“被”常有处置遭受,受损的语义倾向。表达消极义时,“不巧”的语义特征可以一分为二,分别为[+无奈发生]、[+抱怨遭受]。例(24)中,若不加“不巧”,完全在阐述事实,缺少了“大家日程凑不到一块”的无奈之情;例(25)中,“不巧”的使用,蕴含了“被敌人发现”时强烈的怨恨。

综合上述分析,将“偏巧”和“不巧”的语义特征归纳为下表:

表2 语义特征

2.羡余否定

张谊生(2005)认为羡余否定(redundant negation)指形式上含有“不”等否定成分,但实际上并不表示否定的语言现象。[2]我们发现“不巧”在某种程度上,也是羡余否定。例如:

(26)这样的事情无论发生在谁的身上,心里不痛快是很自然的。不巧类似的事接着又发生了一次。(《市场报》1994年B)

(27)五一”公司放假,胡文亮原本打算利用假期回老家进一批货,不巧却碰上了“非典”,原计划被迫“泡汤”。(《新华社新闻》2003年5月份)

(28)上期“上周您读了什么书”栏目中,有人提到了《第四代人的精神——现代中国人的救世情怀》一书,并对该书颇有微词。不巧笔者最近也在读这本书,与那位作者的观点有所不同。(《厦门晚报》1997年8月24日)

(29)果然,一道白光之后,一枚导弹拖着红色的火焰从记者头顶上方飞出,直奔总统府,接着就是火光和爆炸的巨响,声浪将记者向后推,不巧,记者的手正好按上了快门。(《厦门晚报》2002年2月21日))

前两例,“不巧”替换成“碰巧、“正巧”等肯定性的巧合类副词完全可以,因为这两句表述的还是两件出乎意料的、巧合的事情。再看后两例更加证明了这一点,“不巧”后的内容“不巧合”的意味全无,例(28)客观表述巧合性,主观上没有任何的预期,例(29)有积极迎合巧合性的意思,主观上甚至是希望发生的,即“希望抓拍下以军狂袭阿拉法特总统府”。

张谊生(2005)归纳了五种普遍性羡余动因:标记评注类、叠合紧缩类、隐含脱落类、复现添加类、语气情态类。[2]“不巧”羡余否定形成的原因比较符合第一种,即标记评注。例如:

(30)他又急步流星地把病人拉到巷东卫生院,不巧,值班医生出诊。(《厦门日报》1981年7月16日)

(31)有位老大妈听说李素丽爱吃窝头,就做了几个糜子面的窝头送到车队。不巧,李素丽走车去了。(《人民日报》1996年10月份)

两例中,羡余现象中的否定词“不”,只不过是一种表示主观性评注的辅助手段,实际上,例(30)的“不巧”是说话人在表述客观命题时主观形态“希望值班医生接诊病人,可他不在”的自然流露。例(31)同样如此,“不巧”的“不”已经由一般意义的否定转向了整个事件的主观性否定评判,评判的依据是存在于“老大妈”心目中的认知,“送窝头给李素丽,当然是希望她本人在的”,否则“与希望相反”的就是“不凑巧”的。

三、主观情态与语用差异

1.主观评注

按照 Lyons(1977)[3],“主观性”是指语言的这样一种特性,即在话语中多多少少总是带有说话人“自我”的表现成分,也就是说话人在说出一段话的同时还表明自己对这段话的立场、态度和感情,从而在话语中留下自我的印记(沈家煊,2001)[4]。“偏巧”与“不巧”具有很强烈的主观性。例如:

(32)天真的小雪,偏巧获得人生一大转机,下乡一年以后她考入北京医科大学,得以潜入学识的海洋。(《1994年报刊精选》08)

(33)他被工厂辞退,失业了,本来手中的积蓄还够回国的路费,偏巧又病了一阵,把四千法郎全部用光。(《读书》vol-035)

(34)梦寒这一痛,真是痛彻心肺,嘴里大叫了一声“哎哟”,一个颠踬,又不巧踩到了地上的碎片,再度一滑,整个身子就扑跌在地。(琼瑶《烟锁重楼》)

(35)本来他让凯莉约了杜拉拉电话交谈,不巧他临时有事儿又给取消了,再后来他彻底忘记了这件事情。(李可《杜拉拉升职记》)

“偏巧获得人生一大转机”、“偏巧又病了一阵”、“不巧踩到了地上的碎片”、“不巧他临时有事儿”都是说话人的主观情感。例(32)重在表达“小雪”的庆幸的情态;例(33)突出了“接二连三受挫”的“他”的不满情绪;例(34)凸显了“梦寒”“痛上加痛”时的怨恨情态;例(35)强调了“杜拉拉”对于“他有事,没和自己交谈”的无奈之情。如删去“偏巧”或“不巧”,只是客观地叙述,不赋予任何的主观情感。这四例所显露的情态或情绪也基本可以囊括了“偏巧”和“不巧”在信息传递过程中的情感表达。

上述四例均是评注述题的,当然,“偏巧”和“不巧”还可位于句首评注整个命题。例如:

(36)偏巧,天不作美,经常下雨,照一般情况,雨天不架外线。(《厦门日报》1963年6月4日)

(37)不巧,这天上午下了倾盆大雨,他们乘坐的三轮摩托的轮子被泥泞陷住了。(《厦门日报》1983年2月27日)

两例表达的内容实则差不多,即“下雨使得原本的事情无法进行”,但由于加上“偏巧”和“不巧”的评注,使得两句的情感态度有着细微的差异。例(36)有种“天气故意作对”的意味,着眼于主观意志;例(37)相比之下,着眼于客观事实多一点,就这两句而言,例(36)的主观性要强于例(37),相同的是两句都表达了万般无奈、百般心塞的情态。

2.预期表达

吴福祥(2004)指出,预期是一种与人的认识、观念相联系的抽象世界,通常与一定的社会常规、言谈事件中说听双方的知识状态以及特定的话语语境密切相关。[5]实际情况如果符合预期,称之为“顺预期”或“正预期”。“偏巧”有时可以表达正预期,而“不巧”不具备此功能。例如:

(38)第十四轮,大连万达对深圳、北京国安对广州松日,是两场颇具代表性的以强凌弱的交锋。偏巧,强队都在主场作战,助长了球员们要在家乡球迷面前献上一脚的表现欲。(《人民日报》1996年9月份)

(39)女垒比赛的新闻发布会上,日本派的那位中文翻译水平实在不敢恭维。偏巧中国台北队教练也通日语,日本记者便群起炒那女翻译的鱿鱼,鼓动两教练自译。(《人民日报》1994年第4季度)

例(38)、(39)中,“强队在主场作战”、“辞退女翻译”分别是“强队”和“记者”主观上希望发生的,后出现的情况也和预期完全相符。

那么,如果违反预期或和预期在某方面不一致,则称之为“反预期”。具体来说,反预期信息具有两个特点:首先具有一个参照的预期量,反预期是相对于这个参照信息量来说,该参考信息量可以是社会一般的预期量,也可以是说话人或听话人的预期量;其次,该信息与预期信息的方向是相反的(张谊生,2017)。[6]“不巧”和“偏巧”都具有反预期的表达功能。例如:

(40)笠冈呻吟着,乞求地向饭店一边望去,可偏巧一个人也没有,绝望的眼睛里只看到苍茫的夏日夕阳。(森村诚一《青春的证明 》)

(41)她说:“偏巧让我倒霉遇上了。”(司晶《15位中学生的真实故事:拯救青春》)

(42)“怎么会呢?如果你肯移驾我的医院,我想我的实验室是个很适合‘谈心’的地方。”余翊微笑,此时的神情好比手上握着一把手术刀,随时能够为周宇琛效劳一样“开心”。“不巧, 我没空,不过我还是谢谢你的邀请。”(夏娃《俗气情人》)

(43)每个人设若都有一千支银针,不巧失落了一支,不必伤悲;因为我们还有九百九十九支银针,它们仍然能散放光芒,正如天上繁星万盏,有时雨天少了一颗,其他的还是为我们放光。(林清玄《一千支银针》)

上述四例的参照信息量分别是“有人并会帮助笠冈”、“不会遇上倒霉的事情”、“周宇琛有空参观实验室”、“一千支银针不会失落”。但例(40)表达了与第三方或事主预期相反的情况“一个人也没有”,这种情况多出现在小说或其他文学作品中,作者就是说话人,用“偏巧”来明示事主的反预期心理。例(41)“遇上倒霉的事”超出了说话人“她”的预期,并与其相反,“偏巧”在这里表达说话人因反预期事实而产生的出乎意料感。例(42)是超出听话人的预期量,周宇琛的礼貌性拒绝对听话人“余翊”来说是没有预计到的。例(43)与包括说话人在内的社会群体的共享预期是相反的,“每个人都希望永远拥有一千支银针”,而“其中一支的失落”对“每个人”来说无疑是超出预期的。

四、结语

综上所述,归纳如下:第一,在句法层面上,二者除了充当句首修饰语和句中状语外,“偏巧”可作定语位置上的状语,“不巧”可作宾语位置上的状语;“偏巧”倾向于表程度上的巧合,而“不巧”则倾向于表时间上的巧合。第二,在语义层面上,二者在语义特征方面截然不同。“不巧”在某种程度上,可视为一种羡余否定。第三,在语用层面上,二者具有强烈的主观性,可表达不同的情感;“偏巧”可表正预期,也可表反预期,而“不巧”只有反预期的表达功能。

注释:

①“不巧”可划分为三种:短语、评注性副词、附缀。本文主要讨论其副词用法,其短语形式在正文中不作阐述。