文化定桩:乡村聚落核心公共空间营造*

——浙江黄岩屿头乡沙滩村实践探索

杨贵庆 肖颖禾

0 引言

我国广袤的土地上散布着大量的乡村聚落,它们承载着千百年来积累的优秀传统文化。由于我国不同区域的地理环境、建筑风貌以及乡土民俗有着较大差别,在不同的历史和地域环境下形成的乡村文化也因此具有多样性和地方性特征。随着生产力生产关系的转变,乡村聚落普遍呈现出传统社会结构瓦解和空间衰败的现象,尤其是在传统乡村聚落中曾经承担核心功能、具有重要社会内涵和文化价值的核心公共空间,由于其难以适应新时代乡村社会的新功能需求而逐渐荒废。反观一些地区的乡村规划建设,千篇一律问题较为严重。缺失地方风貌特色和文化特质的乡村规划建设较为普遍,甚至出现了由于理论认识水平有限、规划对策不当而导致的“建设性破坏”,令人十分痛心。我国乡村人居环境蕴含的地方文化多样性正在急速变化的社会经济空间进程中快速消失。

党的十九大提出实施乡村振兴战略,其中“文化振兴”是乡村振兴的灵魂。中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018 2022年)》中也提出要繁荣发展乡村文化。近年来全国多地开展了深入的理论研究和实践探索。以浙江省为例,浙江省从2013年起每年开展历史文化传统村落保护利用工作,截至目前已有7批共304个重点村、1 484个一般村的保护利用项目。通过保护和利用,传承了乡村聚落的优秀传统文化。总体上看,理论研究亟待深入,实践范式亟待总结。那么,如何认识乡村聚落的文化性、社会性和空间性三者的关系?如何看待乡村聚落的文化性、社会性的演进特征?又如何以文化振兴为灵魂、通过乡村聚落核心公共空间的规划营造来实现乡村振兴呢?本文将从理论层面对上述问题展开研究,并结合浙江黄岩乡村振兴的实践,探讨“文化定桩”这一工作方法的实践成果。希望本研究对同类规划实践具有理论指导意义。

1 概念解析

“文化定桩”指通过对地方各类型文化资源进行挖掘、整理和提炼,确定乡村物质空间和精神内涵的主题,以统领乡村产业经济、社会文化和空间环境的各项实践。“乡村聚落”是指在传统农业社会背景和手工生产条件下,人类为了定居而形成的相对集中并具有一定规模的住宅建筑及其空间环境[1],是以农村人口为主且主要从事农业生产的人居环境类型。“核心公共空间”指集中反映乡村聚落社会关系主要特征、承载乡村社会文化认同的公共活动场所。

2 乡村聚落的文化特质及当代意义

2.1 乡村聚落历史演进的文化特质

乡村聚落的形成和演进受到不同时期政治、经济、社会文化,甚至军事防御等诸多因素影响。在生产力水平较为落后的时期,以生存繁衍为基本目的的定居多选址在易于耕种、收成和避灾的地区,先民的耕作活动逐渐发展形成乡村聚落。农作物收成主要依靠自然条件,而灾害的打击让人无所适从。因此,“靠天吃饭”反映出对自然的依赖,也伴随着对自然灾害的恐惧。由此产生对自然力的敬畏和崇拜,将一切吉凶祸福归于神的力量,敬神祈福成为原始民众的精神支柱[2]。各地乡村聚落信奉的神灵不同,常见的有供奉土地神求风调雨顺,东南沿海地区信奉妈祖求出海平安,藏族地区信仰山神求丰收和安康等。自然崇拜逐渐成为乡村聚落文化内容的重要组成部分。

为了抵抗自然灾害威胁、外族侵略和兵灾威胁,乡村聚落的发展要求家族成员紧密团结并以聚居方式相互支撑。随着封建社会宗法制度的推行以及宗族制度的倡导,乡村以血缘和亲缘关系聚族而居的现象普遍存在。宗族制度讲究依照血缘等级的原则维护家族秩序[3],强调家族整体优先于个人,一切以家族的团结、延续为宗旨。为增强家族凝聚力和认同感,通过建造祠堂、编制族谱等方式传承秩序观念,祭祀先祖,表达对先祖的尊崇并祈求保佑,如刘军[4]研究的广东讴坑村中的卢氏家族通过大规模拜山活动祭祀先祖表达敬意、祈求财富和安全;通过制定家规家训宣扬儒家思想中的忠孝仁义等品德,纪念品行杰出的族人以宣扬家族精神;讲究“学而优则仕”,以做官光宗耀祖、衣锦还乡为荣。这样的乡村聚落集体认同感和向心力最强,一方面由于家族严密的血缘网络的资源调配,另一方面来自内心对祖先的极度尊崇和族众的友善[5]。

如今,生产力和生产关系发生了巨大的变化,城乡关系二元结构彻底打破了传统农耕社会高稳定的乡村社会一元结构。乡村聚落大量的劳动力等资源要素外流至城镇,乡村总人口特别是青壮年人口急速减少,“空心村”现象非常普遍。由于生产力水平的提高,一定程度上导致村民对自然力量崇拜意识的减弱;同时,生产关系的变化导致传统大家庭结构瓦解,代之以核心家庭主体结构,导致宗族观念降低,村民的集体感与归属感减弱。传统的农业社会和耕作经济下形成的乡村社会结构在现代市场经济体制的影响下逐步瓦解,乡村聚落的传统文化特质也随之流失。

2.2 乡村聚落传统文化的当代意义

乡村聚落传统文化具有十分宝贵的精神财富。以保全生存、繁衍发展为目标的乡村聚落,在历史演进过程中积淀了丰富的文化内涵,包括家族文化、乡土信仰文化、民俗文化及物质文化等。传统家族文化中提倡的长幼有序、孝敬长辈等观念仍可促进当代乡村聚落的乡风文明建设,对具有优秀品行的人或事迹的传颂纪念也是维护社会和谐稳定的一种方式。乡村聚落的传统民俗文化是村民日常生活的重要文化本底。它极大地丰富了乡村日常生活内容。民俗活动的举办有助于乡村社区活力的提升以及邻里关系的巩固,是现代乡村社会认同感和归属感的重要来源。因此,这些文化内涵在当今依然有其积极意义和实用价值,其社会价值对当代乡村聚落社会结构的活力仍可发挥借鉴作用。

乡村聚落中的乡土信仰文化发源于对自然、祖先和优秀人物的崇拜,给村民以精神慰藉并进行道德教化,也是乡村聚落重要的共同价值构建基础及社会凝聚力量之一。乡土信仰文化能影响村民价值观念并维系社会关系,郎维伟等[6]认为沈村的两种宗教文化不仅在精神领域对村民行为制定了规范准则,而且通过贴近村民生活的宗教仪式来满足村民心理需求,两种宗教文化共同成为村落社会维系的精神要素。龚成红等[7]认为宗教文化始终是打拉池人历史接续和社会维系的主线,宗教是社会整合的重要机制之一。

乡村聚落演变过程中形成的文化特质具有多样性和地域性,并对正在转型的乡村社会关系的重构有重要的社会意义。乡村振兴中提出文化振兴是灵魂,深入挖掘乡村文化,通过丰富文化的表现形式、提供多样的物质及活动载体等方式,发挥文化的引领作用,促进城乡文化融合,在保护传承的基础上赋予时代内涵。因此,对乡村聚落的文化特质进行具有当代性的创造性转化和创新性发展成为乡村振兴的重要使命。

3 乡村聚落文化性、社会性和空间性的有机对应

3.1 乡村聚落文化性、社会性和空间性的相互关系

乡村聚落的文化特质不是孤立存在的。根据对乡村聚落的文化观念、社会结构以及空间形态的研究发现,乡村聚落的文化性、社会性和空间性具有有机的对应关系(图1)。乡村聚落从生存繁衍的本底向宗族发展壮大的目标行进,正是三者有机关系在不同历史时期不断建构的过程。乡村社会结构的变化影响村民的生产和生活方式,生产和生活方式也会作用于文化观念的形成,文化观念反过来也会改变社会的结构。而文化和社会的关系正是通过物质空间加以呈现,物质空间同时也巩固了乡村聚落的文化观念和社会结构。

图1 乡村聚落文化性、社会性和空间性的有机对应关系

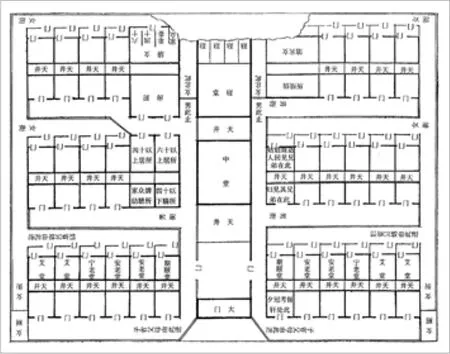

图2 南海霍氏合爨图

乡村聚落的村落空间结构形态以及建筑内部功能空间的布局一般是由家族社会结构关系决定的,而社会结构与空间结构的对应关系也是社会文化和建筑文化形成的基础。乡村聚落的家族文化中,宗族观念的空间承载即为聚落中的祠堂以及民居中的祖堂等,是祭祖、家族议会以及举办家族活动的场所。聚族而居的方式决定了民居建筑群的规模尺度。祠堂、组屋在聚落中的布局方式以及中轴对称的民居内部布局反映了家族的等级观念,如南海霍氏合爨图即为封建社会累世同居的民居典型(图2),充分展示出霍氏家族的等级秩序。家族文化中宣扬的礼制思想可通过牌坊体现,乡村聚落中的牌坊包括忠烈坊、功名坊、功德坊、节孝坊、义行坊等,以纪念在不同方面做出突出贡献的族人。例如,安徽歙县棠樾村的村口按忠孝礼义列有7座排坊。聚落中的文昌阁、文峰塔等信仰建筑,以及书院、文庙、文馆等都是“学而优则仕”思想的产物[2],展示了对文化教育的倡导。而这些反映社会结构关系和公共价值观念的场所,通常都是村落或家族院落中重要的核心公共空间。

乡村聚落的乡土信仰文化可由寺庙、钟楼以及佛堂等物质空间展现。钟楼、祭坛、土地庙等是崇敬自然的象征,关公庙、观音庙等是祈求所供奉的神话人物的保佑,还有一些杂祀的庙殿,供奉当地具有一定神化色彩的先贤。乡土信仰场所通过承载信仰活动来体现乡土信仰文化,主要是在日常和节庆期间为祭拜祈祷和集体信仰仪式活动提供空间载体。乡土信仰建筑的空间类型及分布与其功能及服务范围有关,如规模较大的院落式或独殿式信仰场所通常供奉护佑范围较广的神灵,也多位于护佑范围的中心位置;规模较小的自由式信仰场所则多供奉护佑范围小的神灵,可能是一间小屋子或仅由建筑围墙外龛坛构成,与居民的生活场所较近[8]。这些乡土信仰场所也是乡村聚落公共空间的重要组成部分。

民俗文化通常是由家族文化和乡土信仰文化为基础衍生而来,空间呈现为以承载民俗活动的公共空间为主。乡村聚落中,建筑文化一方面由普通民居形式体现,另一方面通过聚落中反映核心价值观念和社会结构的公共建筑或构筑物来展现。由上可见,乡村聚落中的社会结构和文化精神相互依存,共同存放于物质空间,并以公共空间为主要载体(图3-图4)。

图3 乡村聚落核心公共空间的文化彰显

图4 沙滩村核心公共空间

3.2 乡村聚落核心公共空间的文化性和社会性的演进特征

乡村聚落的公共空间反映了社会政治关系,也蕴涵了深层次的文化含义[9]。核心公共空间集中反映社会关系主要特征,体现社会核心公共精神,承载重要文化内涵,是乡村聚落社会性和文化性在物质空间层面主要的载体。

3.2.1 核心公共空间的物质呈现

核心公共空间是乡村聚落整体空间结构中重要的内容,通常位于乡村聚落空间的重要位置,如乡村聚落的几何中心位置附近,或聚落边缘但海拔较高处。核心公共空间的建筑通常体量较普通民居大,或建筑高度较高,或具有较大的广场空间,空间识别性强。同时,作为聚落布局中心或村民公共活动中心,核心公共空间的可达性较高。云南傣族村寨中的核心公共空间是佛寺及其周边场地,部分傣族村寨地处山区,佛寺建于村寨边缘(图5),或处在山坡最高处(图6),是全村寨的制高点,或建于村口,便于在远处识别。侗族村寨中鼓楼及其周边场地即为全村的核心公共空间,普通民居围绕鼓楼而建,鼓楼多位于村寨中心位置(图7),且高度明显高于周边普通民居。核心公共空间在位置、空间体量和布局方式等方面具有一定的特殊性,空间上呈现明显的中心性和统领地位。

图5 云南西双版纳橄榄坝曼听寨平面图

图6 云南景洪傣族村寨鸟瞰图

图7 贵州丛江侗族村寨鸟瞰图

图8 福建南靖书洋乡田螺坑村平面图

图9 四川犍为县罗城镇核心公共空间

3.2.2 核心公共空间的文化性和社会性

核心公共空间的空间布局特殊性与其在领域中的社会和文化方面的主导和控制作用相对应。乡村聚落核心公共空间的标识性表达了社会控制的核心价值[1],是聚落社会结构、公共价值和公共精神的集中体现。核心公共空间通常是以宗祠、庙宇、鼓楼等具有社会意义的建筑为主体,周边配以广场、戏台等,是村民日常生活中的心理认知场所。

以宗祠为主体的核心公共空间反映了该乡村聚落是以血缘、亲缘关系为纽带的家族社会,注重家族集体的力量和荣誉。土楼或围屋是历史上一些战争移民定居后建造的以防御为目的的居住建筑,通常一个土楼或围屋即为一个家族的聚居组团。从村落的整体布局来看,并无明显的中心性空间,但各土楼或围屋自身围合的中心公共场所是该聚落族人进行信息交流、公共活动的核心公共空间,此处多为家族祠堂所在地,反映了族人重视凝聚家族力量,共同抵抗外界侵犯以确保家族得以生存繁衍(图8)。

在乡土信仰文化兴盛的地区,庙宇、鼓楼等信仰场所作为乡村聚落的核心公共空间,是乡村聚落传统文化和精神生活的重要“穴位”。傣族是信奉南传佛教的民族,佛寺是全村精神文化生活的中心,其在空间布局上的显著性,也正印证了佛教在傣族村民精神层面上的突出地位。侗族村寨中的鼓楼多为同一地区或族姓共同集资兴建的供集体使用的公共建筑,用于通报重大事件,结合周边晒坪成为村民踩堂、祭祖、集会、议事、娱乐的重要场所[2]。鼓楼还具有宣扬礼教思想的功能,如贵州黎平肇兴大寨的5座鼓楼分别按仁、义、礼、智、信命名,以表达对儒家思想的尊崇,并以此为道德准则构建和谐社会关系。可见鼓楼在乡村聚落社会和文化方面的统领地位,与其在村寨空间的中心位置也是有机对应的。

在一些家族观念或乡土信仰文化相对较弱的地区,聚落的核心公共空间多适应于村民在产业或生活中的实际功能需求。如四川乐山市犍为县商贸村镇罗城古镇的核心公共空间为船形主街,因居民多为广东移民,家族文化或宗教文化的气息并不浓厚,但船形主街“同舟共济”、“船首望乡”的寓意却间接体现了思乡文化[2]。主街为商业街,中央为戏台、牌坊及阶梯状观剧空间,可见该聚落核心公共空间的功能以商业和休闲娱乐为主,侧重实用性。主街尽端的灵官庙地势相对较高,但中心性不强,反映出宗教文化在该聚落中并非统领地位(图9)。

因此,乡村聚落的文化性、社会性和空间性有机对应,文化特质的传承发展不能脱离社会结构和空间形态。而空间形态中,核心公共空间是主要社会结构和核心精神文化的物质空间载体,乡村文化振兴应以核心公共空间为触媒进行文化的创造性转化和创新性发展。

3.3 乡村聚落核心公共空间重塑的辨证观

核心公共空间的文化性和社会性并非一成不变,而是随着历史发展不断改变,相互适应。例如,在长期农耕文明时代,核心公共空间多为象征家族精神或乡土信仰文化的场所,而在20世纪我国计划经济时期,则为供销社、晒场等集体生产劳动场所。在改革开放后,乡村聚落的传统核心公共空间的中心性弱化,代之以新功能的行政文化场所,而如今主要呈现由商业、娱乐活动广场为核心公共空间的形态特征。不同时期的核心公共空间适应了当时经济体制、社会结构和生产生活方式,反映了特定时期的文化性和社会性。

时代发展要求我们应当辨证地看待不同时期核心公共空间的文化价值。取其精华、去其糟粕,对其中适应当代发展的文化加以保护、传承和更新。如今的生产方式和社会关系已然改变,核心公共空间的重塑要适应新的生产关系、社会背景和发展前景,而不是对各历史时期核心公共空间的简单的修复重建。应尊重当地乡村聚落文化发展类型的多样性,同时,采取因地制宜、与时俱进的方式予以传承并发展。例如,同济大学常青等开展杭州来氏聚落再生设计就充分考虑了长河古镇3个发展阶段中3种不同的文明。不同文化以不同形式的建筑体现:农耕文明遗产的清代和民国传统建筑、20世纪50至70年代初期工业文明改造下的“革命现代式”建筑、近年来受后工业文明影响的聚落新建筑。在上述3种文明依次作用下,来氏聚落的文脉在延续中逐渐演变。他主张再生设计的“首要目标就是在保持不同文明形态可识别性的前提下,对聚落新旧空间要素进行整合,从而维持风土环境的文脉延续性,并使之融入现代都市生活演化的进程”[10]。因此,乡村聚落的文化特质随着历史演变也在发生变化,文化的传承应适应当代乡村生活,衍生出具有时代特征的乡村文化。

4 以核心公共空间为“穴位”的乡村振兴文化定桩

在当前实施乡村振兴战略的背景下,各地正在开展乡村振兴的探索。浙江黄岩的乡村振兴实践已经取得一些成效,归纳其中的经验得到“乡村振兴工作法”[11],其中位于首位的即为“文化定桩”。文化定桩落实在空间上即为乡村聚落中的核心公共空间的营造。

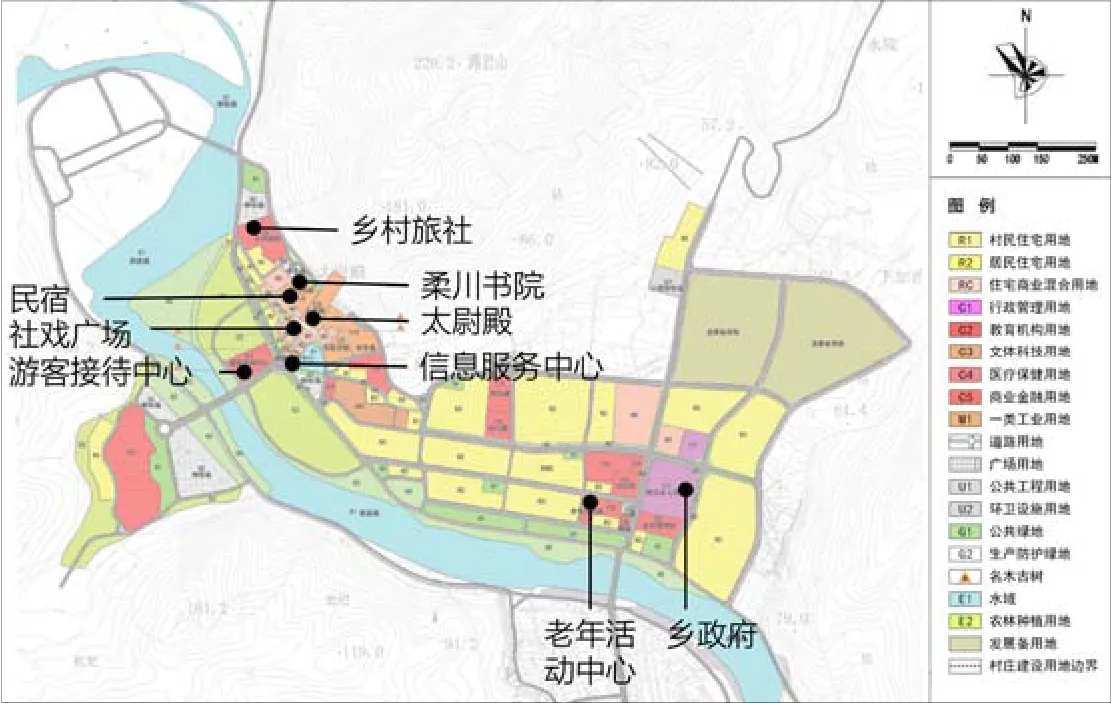

图10 沙滩村现状用地及公共设施分布图

图11 沙滩村规划用地及公共设施分布

4.1 文化定桩工作法

黄岩区屿头乡沙滩村是浙江省级历史文化村落,文化底蕴深厚,是拥有太尉殿为代表的道教文化、柔川书院的儒家文化、农耕文化、中医养生文化以及近现代建筑文化的美丽乡村试点村,文化要素丰富多样。但文化振兴不是对文化要素的简单挖掘和保护,而是要在生产力生产关系变化、城乡要素流动的背景下,对文化要素进行保护性利用,适应现代乡村的居民生活需求和旅游服务需求。由于乡村聚落的文化性、社会性和空间性密不可分,文化定桩要与产业、社会、空间等有机结合,产生“造血”机能。

文化振兴应在区域宏观背景下进行,充分考虑乡域、村域、村庄之间的关系联动。村庄是否进行振兴以及如何振兴要根据整体的村庄体系结构来确定,而后对其进行系统性的规划。沙滩村在老村东侧进行了新村和集镇建设,新建乡政府、商业设施等均分布在新村,而老村的建筑、街巷空间因不能适应新的功能需求而逐渐衰退(图10)。对此,在宏观层面将沙滩老村放在集镇中考虑,基于其丰富的文化要素而将其作为集镇总体规划中的文化功能板块。

在定位明确后,采用一系列方法来进行文化定桩,主要包括:(1)寻找到村民的文化认同点,如祖庙、祠堂、风俗、手艺等;(2)修复、重建或新建当地村民认同的文化传承点;(3)结合当地风情习俗,规划建设不同层次的文化设施;(4)建设文化礼堂,导入新时代先进文化与道德风尚。沙滩村中存在太尉殿和柔川书院两大文化建筑以及人民公社时期的乡公所、兽医站、卫生院、粮站等公共建筑(图10),均为不同时期村民的文化认同点。但现状大多已荒废,仍然发挥公共服务功能的建筑数量很少,并不能满足村民需求。针对公共服务设施供需之间的矛盾,对历史上的文化认同点进行修复和改造。最终实现对老村中具有文化内涵的建筑的保护和重建,并结合村民活动及乡村旅游的需求进行适应性功能改造(图11),从而延续老村的文脉,恢复沙滩村的文化气息。如柔川书院恢复成优秀传统文化的教育基地,同时兼有乡村振兴学院的功能;人民公社时期的建筑根据其位置布局和室内空间,适应性地改造为信息服务中心、文化礼堂、民宿等功能。

4.2 乡村聚落核心公共空间的营造实践

文化定桩首先针对乡村聚落中衰败的建筑和空间环境,尤其是具有文化内涵的核心公共空间。核心公共空间一般具有较好的物质空间基础,是聚落传统文化特质的主要载体、村民的文化认同点,因此也是文化振兴重要且首要的“穴位”。聚焦于核心公共空间进行文化定桩,便于在有限的资金条件下落实,从而带动乡村聚落文化的全面振兴。文化定桩结合点穴启动的方式,适用于资金条件受限的乡村逐步推进文化振兴,可操作性较强。

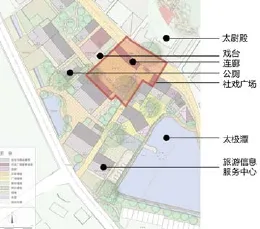

沙滩村的规划建设起源于对乡村独有文化内涵的挖掘,最终定位于太尉殿南侧,营造新的社戏广场。太尉殿建于南宋年间,距今已有800多年历史,元贞乙未(1295年)修建时有石刻碑文记载,其建造缘起是纪念因扑火救人而牺牲的沙滩村村民黄希旦,受到御赐“太尉殿”和“忠应庙”,后人将他奉为先祖。至今,太尉殿香火旺盛,每逢农历十月初一,村民依然通过举办社戏活动来表达对先祖的崇敬。“崇尚英雄”和“养我德行”是沙滩村的文化之根,也是沙滩村文化振兴的基石,太尉殿即为沙滩村村民的文化认同点。在充分挖掘沙滩村的文化之后,对核心公共空间进行规划设计。原先的太尉殿建筑破损,殿前空间杂乱荒废。为适应村民供奉活动需求、弘扬沙滩村文化,规划设计沙滩村社戏广场,整理太尉殿前分散杂乱的茅厕、垃圾,配置干净整洁实用的公共厕所,修建戏台和亭廊,形成以太尉殿为主,由戏台、社戏广场以及配套设施共同组成的核心公共空间,重塑村民的文化传承点(图12-图15)。

图12 沙滩老村核心区现状平面图

图13 沙滩老村核心区规划平面图

图14 沙滩村核心公共空间平面图

图15 沙滩老村核心区模型效果图

图16 沙滩村广场舞

图17 沙滩村太极拳表演

图18 沙滩村社戏表演

图19 沙滩村黄氏园谱庆典大会

空间通过功能使用产生意义。沙滩村的核心公共空间是以太尉殿为主体的乡土信仰空间,也是村内家族活动的举办场所,同时还能满足现代村民休憩交流、体育健身的空间需求(图16-图19)。核心公共空间的建成带动了周边其他公共活动场所的创造性转化和创新性发展,修复的柔川学堂兼有乡村振兴学院的功能,人民公社时期建成的多处集体设施也适应性地改造为信息服务中心、文化礼堂和民宿等功能。以核心公共空间为中心的沙滩老村修复改造,在尊崇传统文化的基础上逐步推进。

沙滩村核心公共空间的营造,为沙滩村的黄氏村民祭祖活动和乡土信仰活动提供了场所,不仅有助于传统的家族文化和乡土信仰文化的传承,增强村民的文化认同和自豪感,而且也满足了当下村民的健身旅游活动需求,有助于构建新型的乡村社会结构,提升村民的归属感和凝聚力。此外,在城乡要素流动的背景下,核心公共空间也是游客和村民之间的互动交流场所,促进乡村融入新型的城乡关系。

5 结论

随着生产力和生产关系的不断变迁,我国乡村聚落的社会结构也在变化,在此过程中逐渐形成了乡村聚落的文化特质,尤以家族文化和乡土信仰文化为主。这些传统文化正在不断流失,但其在当代乡村聚落中依然具有重要的社会意义,应当被传承。

文化并非独立存在,它与社会结构和空间具有有机对应关系。不同地域不同聚落的社会结构、文化观念以及空间形态各不相同,但三者之间有机的对应关系却有相似性。因此,乡村振兴中的文化振兴要充分考虑社会关系和精神文化的变迁,并规划营造适合的空间来承载。

乡村聚落的公共空间是村落社会传统文化的主要载体,核心公共空间集中呈现了乡村聚落社会结构和文化观念中的主要部分,因而选择其作为触媒进行文化定桩。深入挖掘乡村聚落文化根源,识别乡村核心公共空间。

核心公共空间作为村落旧的物质空间,需要重新定义新功能和新的社会结构,才能使村落物质空间环境获得新的发展内涵和动力[13]。因而充分认识当代乡村聚落文化性、社会性和空间性的有机对应关系,以此指导核心公共空间的营造,既是对传统文化的传承弘扬,又是新时代乡村文化和乡土文明的空间体现。

在适应新的时代和社会需求的背景下,以文化振兴为灵魂,对核心公共空间进行创造性转化和创新性发展,最终实现乡村振兴。“文化定桩”的理论认识和工作方法学习对历史文化传统村落的保护利用具有普遍的指导性意义,但各地还应根据其自身条件因地制宜地进行文化振兴,尊重并保护乡村文化多样性和地方性特征。

(沙滩村美丽乡村规划和乡村振兴建设得益于多方支持,在此向浙江省台州市黄岩区和屿头乡地方政府的参与者,以及各阶段参与的同济大学团队师生表示诚挚感谢。)