胰头癌区域性淋巴结清扫的临床价值分析*

张波 许文彦 徐近

近年来,胰腺癌的发病率逐年上升,2018年美国胰腺癌预计新增病例55 440例,新增的死亡病例数为44 330例,致死率排名第4位[1],5年生存率为5%~15%[2-3]。影响胰腺癌预后的因素很多,包括肿瘤大小、分化程度、临床分期和淋巴结转移等[4-6]。很多文献报道,胰腺癌的术后淋巴系统转移为影响胰腺癌独立和重要的预后因素[7-8],但胰腺癌淋巴结转移的途径和特点尚未阐明,上述均为临床研究的热点和难点。手术根治作为胰腺癌患者获得长期生存的主要方法,是否需要同时行区域性淋巴结清扫以及清扫的范围仍存争议[9-10]。本研究通过对160例胰十二指肠切除术标本区域性淋巴结的全面检查,回顾性分析和总结胰头导管腺癌淋巴转移的途径和特点,为行胰头癌根治术时的区域性淋巴结廓清术提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 病例资料

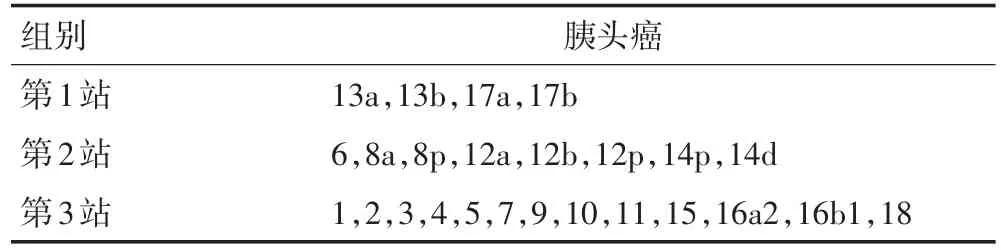

分析复旦大学附属肿瘤医院2010年2月至2013年10月收治的胰头癌患者160例,其中男性96例,女性64例,平均年龄(59.1±7.4)岁。术后病理均证实为导管腺癌。所有患者均接受胰十二指肠切除术,淋巴结的分组分站参照日本胰腺病协会(Japanese Pancreatic Society,JPS)的标准(2003年,英文第2版),见表1、2[11]。手术清扫范围:胰头前后区域(13,17组)、幽门上下组(5,6组)、肝十二指肠韧带(12组)、肝总动脉周围(8组)、腹腔干动脉根部(9组)、肠系膜上动静脉(14组)、结肠中动脉周围(15组)、尤其注重腹主动脉右侧下腔静脉间和食管动脉裂孔平面至肠系膜上动脉平面之间的16组淋巴结的清扫[12]。

表1 JPS胰腺相关淋巴结的分类和命名(2003年英文第2版)

表2 JPS胰腺癌淋巴结分组(2003年英文第2版)

1.2 淋巴结及其转移的检出

160例患者的胰十二指肠切除术中,采用完整切除的方法行淋巴结清扫,术中依照清扫淋巴结的位置,将各组淋巴结分别标记,经福尔马林固定后,在外科显微镜下寻找标本中的淋巴结。原发肿瘤及所有淋巴结标本均按照复旦大学附属肿瘤医院病理科取材以及制片标准制作病理切片,并由2位病理科医生进行诊断。术后病理诊断包括肿瘤大小、切缘、神经是否侵犯和淋巴结是否有转移等。本研究共纳入160例患者,术后随访6~38个月,均取得患者及其家属的知情同意。

1.3 统计学分析

本研究采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。各数据均保留至小数点后1位进行计算。正态分布的计量资料以x±s表示,两组间比较采用t检验;计数数据资料的比较采用χ2检验以及Fisher确切概率法。以P<0.05为具有统计学意义。

2 结果

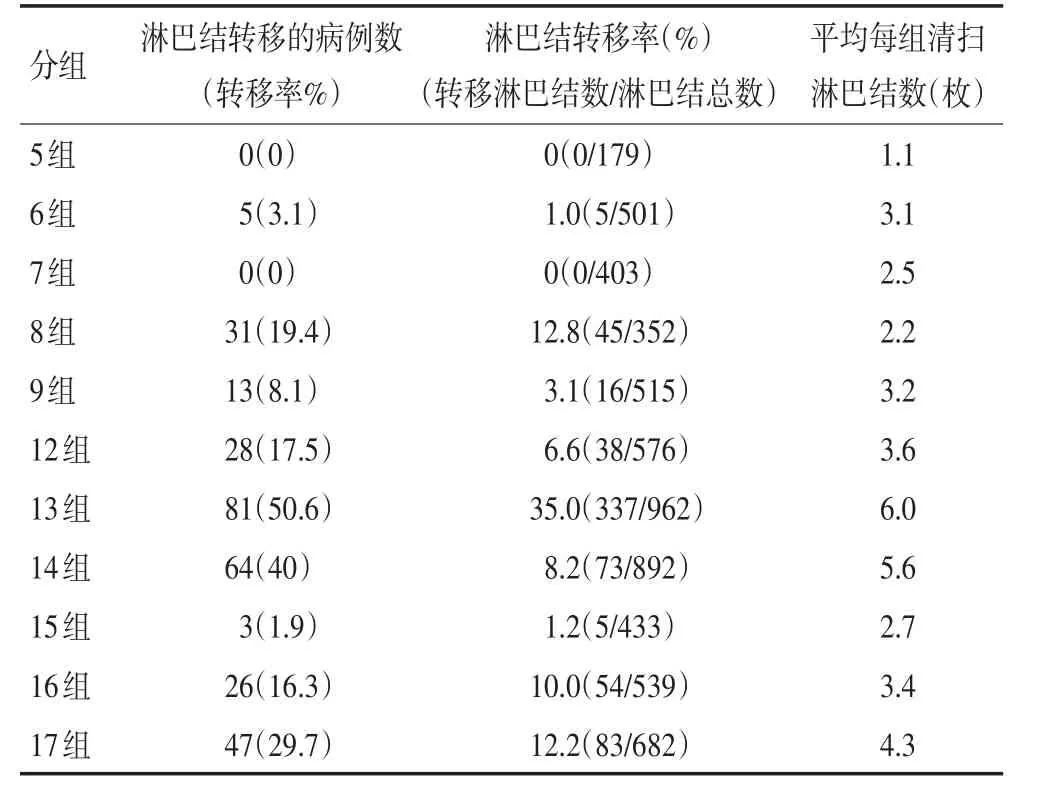

2.1 淋巴结转移检测结果

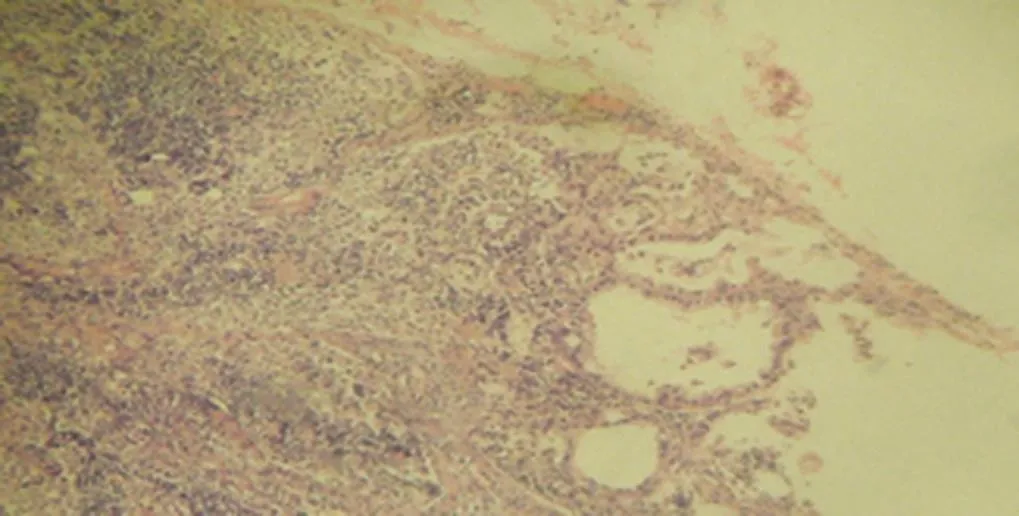

160例胰十二指肠切除术病理标本,术后采用外科手术显微镜(×100)找到淋巴结6 034枚,平均37.7枚/例,其中116例检出有淋巴结转移,占72.5%(116/160);656枚淋巴结检测发现有肿瘤转移(图1),淋巴结转移检出率为10.9%(656/6 034)。各组的转移率见表3。其中,淋巴结26例患者伴有16组淋巴结转移JPS第3站。

图1 有肿瘤转移的淋巴结在显微镜下的表现(H&E×100)

表3 160例胰头癌淋巴结分组及转移率

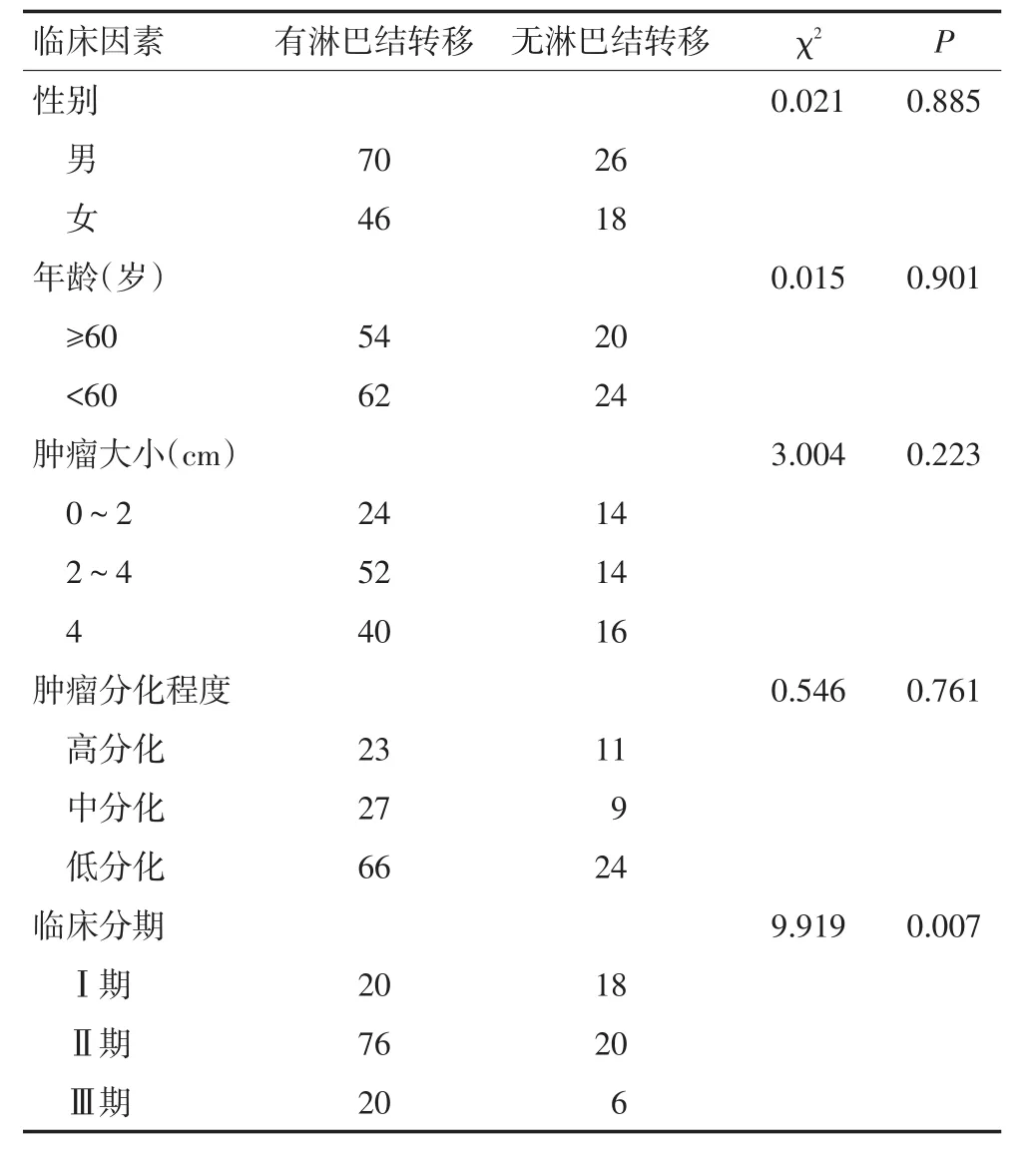

2.2 淋巴结转移与临床因素之间的关系

分别将性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤分化程度、临床分期等因素与淋巴结转移进行比较分析,结果显示性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤分化程度均与淋巴结转移无关,但与临床分期相关(表4)。

表4 淋巴结转移与各种临床因素的关系

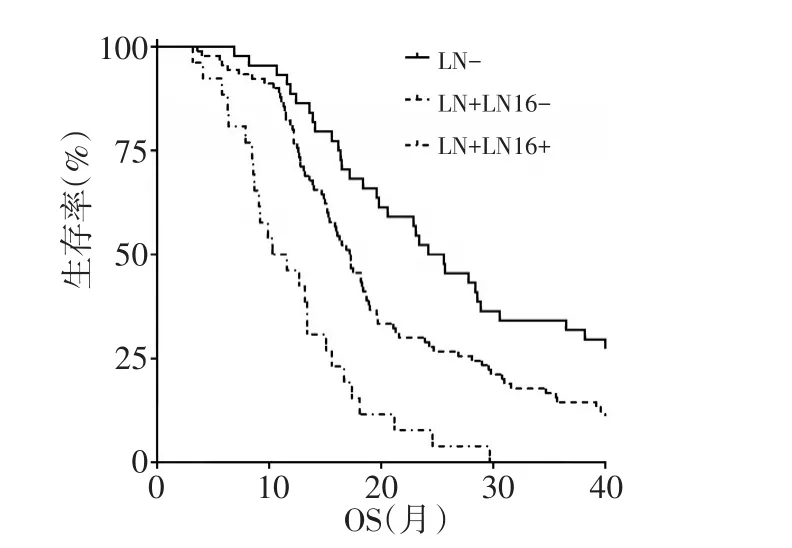

2.3 16组淋巴结清扫的临床意义

160例患者均行16组淋巴结清扫,术后发生淋巴瘘4例。术后病理报告,26例患者伴有16组淋巴结转移,且均为16b1亚组。淋巴结阴性的患者、淋巴结阳性但16组淋巴结阴性的患者,以及16组淋巴结阳性的患者,其术后中位生存期分别为25.6、17.25和10.95个月,统计学呈显著性差异(P<0.001,图2)。

图2 比较不同淋巴结状态的胰腺癌患者的中位生存期

26例患者中,1年生存率为46.2%,2年生存率为7.7%。术后中位生存期为10.95个月。在这组病例中,肿瘤的分化程度、临床分期对16b1组淋巴结转移的影响,差异无统计学意义(P>0.05)。

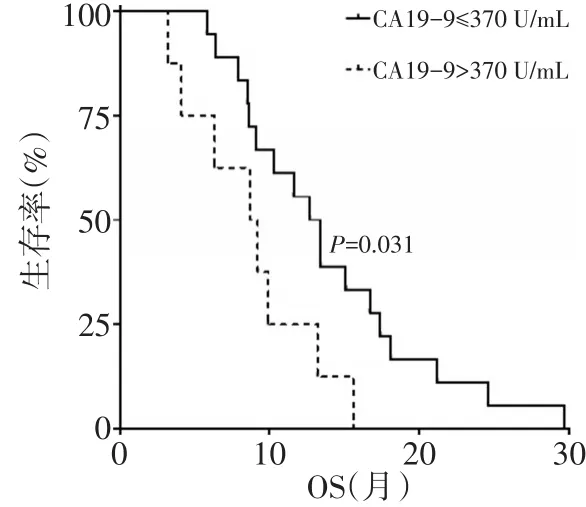

26例患者按照肿瘤指标CA19-9是否高于正常值的10倍(370 U/mL)进行分组后发现,18例CA19-9≤370 U/mL患者,术后中位生存期为13.05个月,而另外8例CA19-9>370 U/mL的患者,术后中位生存期为8.95个月,差异具有统计学意义(P=0.031,图3)。

图3 比较16组淋巴结转移阳性患者不同CA19-9水平的中位生存期

3 讨论

胰腺癌的恶性度较高、预后极差,即使行根治性手术的胰腺癌患者,其5年生存率仅为10%[2-3]。淋巴结转移是影响胰腺癌预后的重要因素,也是术后复发转移的常见部位。对于肿瘤直径约为1 cm的病灶,术后病理标本中可以检出转移的淋巴结。所以是否行扩大范围的淋巴结清扫,仍存争议[7]。

胰腺癌易发生淋巴系统转移,淋巴结清扫与肿瘤的根治性切除和患者的预后存在相关性。多项前瞻性随机对照研究结果也证实扩大淋巴清扫使已有淋巴结转移的患者受益[13-14]。Opiela等[15]报道胰十二指肠切除术与扩大根治手术进行比较,结果发现无淋巴结转移患者2年生存率明显高于标准组(48%vs.22%,P<0.05),提示扩大根治手术可以改善胰腺癌的预后。Ferrone等[16]研究发现伴有淋巴结转移患者术后5年生存率仅为12.5%。根据Mayo Clinic的357例数据显示,有淋巴结转移的患者术后中位生存期仅15个月。日本学者对于胰腺癌淋巴结的研究有较多报道[17-19],其研究认为胰腺癌的转移率较高,可达70%以上,与本研究结果一致。目前常规的淋巴结清扫已经成为共识。

美国国立综合癌症网络(NCCN)指南对于胰腺癌淋巴结清扫的范围尚存争议,但是对于淋巴结清扫枚数建议在15枚及以上。淋巴结检出枚数,直接影响术后患者预后。Hellan等[20]研究发现,淋巴结检出数直接影响预后,淋巴结清扫数在11~20枚的患者中位生存期达20个月,而淋巴结枚数11个以下的患者,中位生存期为15个月。常规病理学方法的检测数目比较少,蒋永剑等[21]研究发现,常规病理学检查发现的淋巴结平均为13.7枚/例,而通过显微镜寻找的淋巴结数量可以达到30枚以上。本文研究结果显示,每例胰腺癌根治标本的淋巴结检出达到37.7枚/例,充分说明该方法可以检出更多的淋巴结,有助于判断患者的预后[22]。

目前,临床对于是否行第16组淋巴结清扫尚存争议。根据JPS对23 302例胰腺癌患者统计显示,对于伴有9、15、16组转移的患者,即使行淋巴清扫亦未能改善患者预后。因此,JPS把16组淋巴结转移定义为胰头癌转移的第三站淋巴结,等同于远处转移。“前哨淋巴结”的概念指出,其可以作为区域淋巴结转移的第一站,对于第三站淋巴结的清扫与否,取决于第一站的转移情况。Ohta等[23]研究认为13组淋巴结可视为胰头癌的前哨淋巴结,术中在肿瘤周围注入染料后,取第13组淋巴结活检,如为阴性可不必行第16组清扫以免盲目扩大手术范围。但是也有研究认为,16组淋巴结的清扫,需要根据手术中的实际情况,且16组淋巴结转移并非影响胰腺癌恶性预后的独立影响因子[24-26]。

CA19-9和CA125是观察胰腺癌预后的血清标志物之一。对于血清学肿瘤指标CA19-9<360 U/mL的患者,行16组淋巴结清扫可以改善预后[27];如果患者术前CA125的水平<18.62 U/mL,也可从手术中获益[28]。本研究发现,对于CA19-9≤370 U/mL的患者行16组淋巴结的清扫,术后中位生存期明显延长(13.05个月vs.8.95个月)。对于16组的清扫范围而言,首先从解剖学分析,包括 16a1、16a2、16b1和16b2 4组淋巴结区域。从食管主动脉裂孔开始沿腹主动脉一直至肠系膜上动脉分叉处。文献报道,16组淋巴结的转移大部分集中在16b1区域淋巴结[29-30],同时结合本文研究结果,16组淋巴结转移也基本在16b1范围内。提示临床上对于16组淋巴结清扫,优先清扫16b1组,尤其是CA19-9<370 U/mL的患者,可能获得更长的生存期。

综上所述,胰十二指肠切除术的淋巴结清扫除了常规的高转移组淋巴结外,同时要保证淋巴结清扫数量。而行16组清扫时,需重点清扫16b1区域,但是仍期待前瞻性临床试验研究结果提供更为有力的证据。