经颅彩色编码超声及经颅超声造影观察颅内静脉窦血栓

刘梦泽,何 文*,龚浠平,张 婧,田凤兰,王福民

(1.首都医科大学附属北京天坛医院超声科,2.神经内科,北京 100010)

颅内静脉窦血栓(cerebral venous sinus thrombosis, CVST)约占脑卒中的1%[1],主要发生于青壮年,发病机制复杂,临床表现不典型,早期发现困难,极易漏诊,具有很高的致残率、复发率和死亡率[2-4]。DSA和MR静脉血管成像(MR venography, MRV)是临床诊断颅内静脉系统疾病的主要方法,但均无法提供血流动力学资料,且操作复杂。近年来经颅超声的应用诊断为该病提供了新的方向[5]。本研究探讨经颅彩色编码超声(transcranial color-coded sonography, TCCS)及经颅超声造影(contrast enhanced transcranial color-coded sonography, CE-TCCS)诊断CVST的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年8月—2018年6月在我院经MRV或DSA检查明确诊断为CVST患者22例(CVST组),男5例,女17例,年龄19~54岁,平均(36.1±10.9)岁。纳入标准:①经DSA或MRV检查确诊为横窦和/或直窦血栓;②于确诊2天内接受TCCS检查;③自愿接受CE-TCCS检查,并签署知情同意书。排除标准:①既往或合并颅内疾病,如颅内动静脉畸形、既往静脉窦血栓等;②检查过程中因病情变化等原因无法配合检查体位;③透声窗差,超声无法显示颅内结构。

选取同期在我院因其他疾病就诊,且透声窗条件佳,经MRI或DSA证实无CVST或存在影响颅内静脉血流疾病的68例患者作为对照组,男17例,女51例,年龄20~56岁,平均(35.7±8.9)岁。对照组性别、年龄与病例组相匹配。本研究经首都医科大学伦理委员会批准。

1.2 仪器与方法 采用Philips iU22彩色多普勒超声诊断仪,相控阵探头,频率1~3 MHz。由同一超声医师对2组患者进行检查。CVST组:超声医师在不知晓DSA和/或MRV结果的情况下先行TCCS检查,嘱患者仰卧,头偏向一侧,经颞窗探查大脑大静脉、基底静脉,并检测其峰值血流速度,之后探查两侧横窦及直窦的彩色血流信号充盈程度。首先在颞窗显示中脑水平切面,并以彩色多普勒显示,获得Willis环彩色血流图像,随后调整探头使同侧大脑后动脉显示清晰,于大脑后动脉P2和P3段侧面探查同侧基底静脉的远段,测量该处峰值血流速度;沿基底静脉继续扫查至其汇入大脑大静脉处,测量此处血流速度。扫查大脑大静脉,可见其在胼胝体压部的后下方向后注入直窦,直窦向后汇入窦汇,在窦汇处显示位于枕骨强回声内侧面的双侧横窦。随后行CE-TCCS检查,采用超声造影剂声诺维,经肘静脉团注2.5 ml,随后推注生理盐水10 ml,以彩色多普勒显示,分别经左右颞窗探查两侧横窦及直窦的彩色血流信号充盈程度,以无血流信号为标准判定静脉窦血栓形成。对照组仅行TCCS检查,探查大脑大静脉、基底静脉,并检测其峰值血流速度。

1.3 统计学分析 采用SPSS 17.0统计分析软件。以MRV和/或DSA结果为标准,采用χ2检验比较CVST组TCCS和CE-TCCS判断静脉窦血栓的准确率,当1≤T<5时采用χ2检验的校正公式。对照组与CVST组大脑大静脉、基底静脉峰值血流速度符合正态分布,采用±s表示;以两独立样本t检验比较,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

CVST组中,MRV和/或DSA诊断直窦血栓4例,左侧横窦血栓13例,右侧横窦血栓9例(图1),其中5例合并上矢状窦血栓,3例合并乙状窦血栓。TCCS诊断直窦血栓13例,左侧横窦血栓20例,右侧横窦血栓17例,与DSA和/或MRV结果比较差异均有统计学意义(χ2=7.765、5.939、6.017,P=0.005、0.015、0.014);CE-TCCS诊断直窦血栓5例,左侧横窦血栓14例,右侧横窦血栓9例,与DSA和/或MRV结果比较差异均无统计学意义(χ2分别为<0.001、0.096、<0.001,P=1.000、0.757、1.000)。

TCCS对 CVST组颅内左侧基底静脉(22/22,100%)、右侧基底静脉(22/22,100%)、大脑大静脉(22/22,100%)的显示率均高于对照组[70.58%(48/68)、67.64%(46/68)、58.82%(40/68)],差异均有统计学意义(P=0.002、0.002、<0.001)。

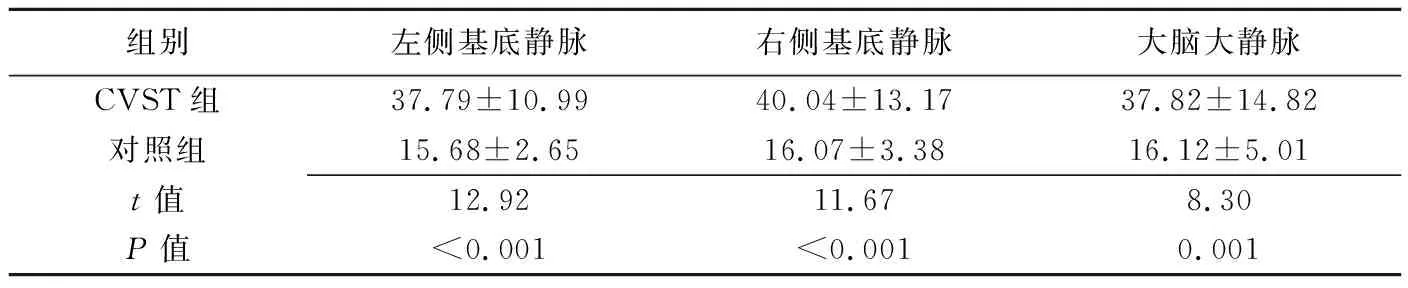

表1 2组双侧基底静脉及大脑大静脉峰值血流速度比较(cm/s,±s)

表1 2组双侧基底静脉及大脑大静脉峰值血流速度比较(cm/s,±s)

组别左侧基底静脉右侧基底静脉大脑大静脉CVST组37.79±10.9940.04±13.1737.82±14.82对照组15.68±2.6516.07±3.3816.12±5.01t值12.9211.678.30P值<0.001<0.0010.001

图1 患者女,35岁,CVST形成(右侧横窦) A.CE-TCCS左侧颞窗观察右侧横窦及直窦,可见直窦和部分对侧横窦,在速度标尺低速范围内观察右侧横窦始终未见明显血流信号; B.CE-TCCS右侧颞窗,即使速度标尺调整至稍高速范围,仍可见左侧横窦明显条状血流信号; C.MRV未显示右侧横窦与乙状窦; D.MRV清楚显示直窦

CVST组双侧基底静脉及大脑大静脉峰值流速较对照组均增高,差异有统计学意义(P均<0.05),见表1。

3 讨论

CVST诱因复杂,临床表现多变且缺乏特异性,确诊困难[6]。DSA为诊断CVST疾病的金标准[7],但价格高且为有创检查,不宜作为早期检查方法。近年来,随着技术的进步,MRV也被普遍用于诊断CVST[8],但由于其与DSA均不能显示血流动力学信息,且操作复杂,无法作为早期筛查CVST的方法。既往受方法学及技术的限制,超声诊断颅内静脉系统疾病并无优势。随着超声设备性能的提升以及超声医师手法的日趋熟练,目前超声已普遍用于监测颅内血管系统疾病。由于静脉窦血流流速低,在TCCS条件下不易探及完整的静脉窦血流信号,故不能以TCCS结果作为判定血栓形成的依据。经颅超声造影中,造影剂的应用增强了背向散射的能力,可在一定程度上弥补颅骨声衰减的影响,提高了超声对于颅内血管病变的诊断能力。经颅超声诊断CVST的直接征象为超声造影条件下静脉窦的彩色血流信号缺失[9],但诊断准确率尚不明确。本研究针对新发血栓患者采用CE-TCCS诊断CVST,以静脉窦血流信号缺失作为判定血栓形成的标准。血栓所在静脉窦一般不会出现再通,CE-TCCS可见静脉窦血栓侧条状血流信号消失。本研究中CE-TCCS判断静脉窦血栓结果与DSA和/或MRV结果差异无统计学意义,但误诊1例直窦血栓、漏诊1例左侧横窦血栓。分析误诊原因,直窦血栓可能因直窦走行与超声声束的方向垂直,尽管造影剂增强了血流信号,但造影条件下血流信号外溢严重,故未能探及明显条状血流信号;漏诊左侧横窦血栓可能系因CVST患者周围静脉循环通路开放,有靠近横窦的静脉通路在造影模式下彩色外溢,与正常横窦的彩色血流重叠,探头未及时调整避开而致漏诊。

既往研究[10]表明,血栓形成后血流动力学改变是超声提示静脉窦血栓存在的间接征象。静脉窦血栓形成之后,因病变部位血流淤滞、压力升高,相关的静脉回流途径迅速开始代偿,引起血流速度加快,甚至血流方向逆转[11-12]。大脑大静脉及基底静脉的解剖位置相对固定[13],本研究以之作为观察靶的,发现CVST患者大脑大静脉及两侧基底静脉的显示率高于对照组,且其峰值流速亦高于对照组,提示血栓形成后代偿机制启动,引起血液回流增多,流速增快,使超声更易探及。

MRV及DSA是目前临床用于诊断CVST的主要方法[14],而超声具有操作方便、无创经济、可重复性等优势,可广泛用于临床。本研究中CE-TCCS对CVST(横窦、直窦)的诊断结果与DSA和/或MRV比较差异无统计学意义,且CVST患者大脑大静脉及两侧基底静脉显示率高,且其峰值流速也增高,有利于提示临床CVST形成。但由于CVST较少见,对于超声如何诊断上矢状窦血栓并检测血流动力学变化、如何评估临床治疗效果及预后仍需扩大样本量进一步观察。