狩野直喜与日本的中国俗文学研究

20世纪30年代,陈垣曾对胡适感叹道:“汉学正统此时在西京呢?还在巴黎?”①胡适1931年9月14日日记,胡适著,曹伯言整理:《胡适日记全编》第6册,合肥:安徽教育出版社,2001年,第152页。早在1923年,在北京大学国学门的一次聚会上,陈垣曾表达过类似的感慨:“现在中外学者谈汉学,不是说巴黎如何,就是说日本西京如何……”②郑天挺:《五十自述》,载《天津文史资料选辑》第28辑,天津:天津人民出版社,1984年,第8页。这里所说的“日本西京”即京都,具体说就是指以京都帝国大学为代表的京都学派。③“东西两鼎”的用法,主要借用了李庆《日本汉学史》(上海:上海外语教育出版社,2002年)和严绍璗《日本中国学史稿》(北京:学苑出版社,2009年)两书中的用法,前者将东京、京都两帝国大学总称为日本汉学界的“东西两鼎”,而后者则仅将盐谷温和狩野直喜称为日本中国俗文学研究的“东西两鼎”。本文则取二者之间的概念,即两大学中中国俗文学研究者的总称。京都帝国大学始建于1897年,其文科大学更是到了1906年方告成立,比始建于1877年的东京帝国大学晚了二三十年,却又何以能在短短十数年间就成为与巴黎并称的世界两大汉学中心?

一、何谓“京都学派”

与“东京学派”④“东京学派”有广义和狭义之分:广义的“东京学派”,指活跃于东京地区、从事中国俗文学教学与研究的人员及其师承谱系,从学术史的事实来看,主要是指早稻田大学系(曾在早大任教、就学者,通称“稻门系”)和东京帝国大学系(曾在东大任教、就学者,通称“赤门系”);狭义的“东京学派”,则专指“赤门系”。本文主要指狭义的东京学派。相比,“京都学派”是一个更为多元而复杂的概念。“京都学派”最初并非是指京都帝国大学的中国文史研究者,而是指由该校哲学教授西田几多郎(1870—1945)、田边元(1885—1962)及与他们有师承关系的哲学研究者形成的哲学学派。此后,京都帝国大学不同领域的学派纷纷出现。这些学派大多以京都帝国大学初创时期某一领域的研究者为中心、以他们的弟子为主要成员构成。而本文所谓的“京都学派”就是这众多学派中的一派,应称之为“东洋学京都学派”。

“东洋学”也是一个涵盖范围极广的概念,砺波护做了如下梳理⑤资料来源:礪波護:《京大東洋學の百年》,京都:京都大學學術出版會,2002年。据其书内容综合而成。:

时期 主要学者 学科领域明治后期狩野直喜(1868—1947) 中国语学中国文学内藤湖南(1866—1934) 东洋史学桑原骘藏(1871—1932) 东洋史学内田银藏(1872—1919) 日本史学三浦周行(1871—1931) 日本史学铃木虎雄(1878—1963) 中国文学滨田耕作(1881—1938) 考古学羽田亨(1882—1955) 东洋史学小岛祐马(1881—1966) 中国哲学史战败前后 吉川幸次郎(1904—1980)中国语学中国文学宫崎市定(1901—1995) 东洋史学大正至昭和初期

据此,可将各“京都学派”的概念关系图示如下:

京都学派的总阵地是京都帝国大学,作为其分支之一的中国学派阵地当然是京都帝国大学文科大学,离开了文科大学,中国学派就无从谈起。“文科大学的开设,不仅是该分科大学自身的大事,也是京都帝国大学历史上意义深远的大事。”①京都帝國大學文學部编:《京都帝國大學文學部三十周年史》,京都:京都帝國大學出版部,1935年,第17—20页。按,本文所引日文资料,除注明所据译本外,均出拙译。日文语体因时代变迁而有所变化,译文尽可能保留原文的语体。在京大分科大学的设立顺序中,文科大学被置于最后,②京都帝国大学按照整体规模为东京帝国大学三分之二的设想和当时社会升学意向者多少的顺序,从理工科(1897年)开始,法科(1899年)、医科(1899年)、文科(1906年)逐步设立。毕竟一心只读圣贤书的文科的确是产生社会效益最慢、实用性最低的学科,甚至颇有一些脱离社会的意味,然而日后能与东大抗衡、使京大闻名于世的,竟然正是这个文科大学。早在文科大学尚未开设之时,就有人曾预言:

活动的、世俗的东京与静止的、脱俗的西京,影响着东西两大学,东大以培养实用型人才为特长,京大则倾向于培养学者型人才。将来京大在各分科大学设置齐全时,最放异彩的会是文科大学,东大以法科著称,而京大则将以文科名世。③斬馬劍禪:《東西兩京の大學:東京帝大と京都帝大》,東京:講談社,1988年,第15—16页。

京大文科大学与东大文科大学相抗衡的招牌学科当然就是东洋学。近一个世纪以后,京大东洋学传人、《京大东洋学百年》一书的编者砺波护在总结这百年以来的历史时,不无自豪地说:

京大文科大学在创设之际,就为了创造有别于既存的东大文科大学的特色而颇费苦心。作为其特色之一,在文科大学的哲学科、史学科、文学科中分设同属于“中国学”的“中国哲学”“东洋史学”“中国文学”讲座。这三个讲座的设立,也是京大建校之初的方针之一。早在1892年10月,后来制定《京都帝国大学条例》的帝国博物馆馆长九鬼隆一在京都召开的关西地区教育家大集会上,就曾发表了在京都设立一所大学的构想,这所大学应不逊于欧洲诸大学,以参与世界文化为己任,此外,还应有一种特色,即扮演东洋学主盟者的角色。④《京大東洋學の百年·前言》。

京大东洋学已经走过了百年历程,回顾这段百年史,不能不注意到一位重要人物,他就是和内藤湖南等人一起成为京大东洋学创始人的狩野直喜。

二、狩野直喜与京都帝国大学中国俗文学学术体系的建立

近代学术转型时期的日本汉学家多不止从事某一项专门领域的研究,他们的研究范围往往横跨整个人文科学领域。狩野直喜即是一位通才型汉学家,他在中国文史哲诸领域均取得较大成就;即使仅就中国文学研究而言,也不仅限于俗文学。然而,狩野直喜在中国文学研究领域影响最大的,莫过于俗文学研究。

1.中国俗文学研究在狩野学术体系中的地位。 正是因为狩野直喜在京都学派和中国俗文学研究领域占据如此重要的地位,其后学和后人纷纷将其奉为“鼻祖”“开创者”。最早“追封”狩野直喜的当属他的高足青木正儿,他在乃师逝世百日之际撰文纪念,称狩野氏“实为我国元曲研究之鼻祖”。①青木正兒:《君山先生と元曲と私》,《東光》第5號,1948年。其后,狩野直喜的另外一位高足吉川幸次郎,则更是把乃师称为“小说戏曲研究的开创者”。②東方學會编:《先學を語る》第1册,東京:刀水書房,2000年,第179页。狩野之孙狩野直祯则把以上两说做了更为具体的阐释,并明确了狩野学术的谱系传承:

狩野直喜开创之戏曲史研究,继承而拓展者,在京都帝国大学有青木正儿、吉川幸次郎,在东京帝国大学则有盐谷温。③狩野直禎:《支那小說戲曲史·跋》,東京:すずみ書房,1992年。按,《支那小說戲曲史》一书已由笔者译成中文,列入江苏人民出版社“海外中国研究系列”丛书,2017年。

由于上述三位学者的特殊身份,他们对狩野直喜的评价几成定论,对中国学界的影响极大。这样的评价还可以举出很多,大体不难看出狩野对青木正儿等人的影响。

那么,这些评价是否客观中肯?中国俗文学研究在狩野学术体系中究竟处于怎么样的位置?这就首先要探究狩野学术的体系结构。以吉川幸次郎的评价为例,他认为乃师之所以是京都学派“中国学”的创始者而非改革者的理由有四:第一,自觉地以外国人的视角将经学作为中国文明史的资料和客观学术研究的对象;第二,作为研究基础的文献学研究,包括敦煌文书的调查、经史戏曲等古文献的研究;第三,中国哲学、文学及与制度关系的综合研究;第四,现代学术意义上的中国小说戏曲等虚构文学的研究。④吉川幸次郎:《支那學文藪·解说》,東京:みすず書房,1973年,第500—503页。而《京都帝国大学文学部五十年史》在介绍狩野直喜开辟的领域时,也举出四个方面,大体与吉川氏所言相同:清朝考证学的引入、敦煌写本的研究、中国戏曲小说的研究、唐人旧疏的研究。⑤京都大學文學部编:《京都帝國大學文學部五十年史》,京都:京都大學出版部,1957年,第217页。二者说法虽有差异,但都包含了中国俗文学研究一项,即都认为中国俗文学研究是狩野学术体系四大支柱之一。

上述评价有其客观的一面,也有为了突出狩野直喜的开创功绩而淡化乃至忽视其他学者的努力的一面。事实上,早在狩野直喜开设中国俗文学课程之前,早稻田大学早已开设相关课程并基本完成了中国俗文学学科的初创,东京帝国大学早期毕业生——赤门文士也在狩野氏之前进行了相关的著述或教学活动。相比之下,狩野氏的中国俗文学研究起步较晚,不仅晚于日本其他汉学家开始从事中国俗文学研究的时间,也晚于他自己所从事的其他研究领域。这与狩野直喜的学术背景密切相关。狩野直喜自幼所受的是传统经学教育,大学所学专业是中国哲学,后来在京都帝国大学也是先作为中国哲学讲座教授。但也要承认,他是京都学派中国俗文学研究的开创者、与东京学派的盐谷温一起成为近代日本中国俗文学研究史上的双子星座。

2.率先在日本的帝国大学建立中国俗文学学术体系。 前文已述及,早稻田大学及其前身东京专门学校是日本第一所讲授中国俗文学的高等学府,自森槐南以来的多位讲师,十数年间前赴后继,使中国俗文学学科不仅成为早稻田大学当时引以为豪的特色学科,也造成该学科在早大的初创之势;但早稻田大学毕竟是私立大学,而作为帝国大学的东京帝国大学虽然在1905年就设立了“中国文学讲座”,但仍在“汉学科”体系下,文、史、哲兼修,所谓“文学”的概念,几乎仍是传统的“文章学”。而京都帝国大学文科大学则分设哲学科、史学科、文学科,三者之间互不隶属,不再强制兼修,故其于1908年设立的文学科,实是日本帝国大学设立的第一个从事纯文学教学与研究的科系。狩野直喜出任文学科首位“中国语中国文学讲座”教授,并于1910年开设了“中国戏曲及小说”课程,⑥据《京都文科大學新學年講義目錄》,《藝文》1910年第7號。按,森槐南也曾于1899年起受聘于东京帝国大学讲授词曲,但他始终是以讲师身份,身前未获教授职称;而盐谷温任东京帝国大学“中国文学讲座教授”则是1920年。他也由此成为第一位以讲座教授身份在帝国大学讲授中国俗文学的学者。

狩野直喜自出掌“中国语中国文学讲座”教授以来,主持该教席长达20年,但一生从未出版过专著,是一位典型的述而不作型的学者。①《先學を語る》第1册,第166页。生前只有两部分别纪念他60岁和80岁而结集出版的论文集:《中国学文薮》(东京:弘文堂,1927年)和《读书籑余》(东京:弘文堂,1947年)。目前所见狩野氏的其余著述,均是在他去世后,由其孙狩野直祯和弟子吉川幸次郎等人根据狩野亲笔讲义稿及学生听课笔记整理而成,此外还有两部诗文集:《君山文》(1959年)、《君山诗草》(1960年)。

狩野氏的讲稿内容,时间跨度由上古及清代,学术领域则横跨文史哲,这基本上可以反映出作为中国学创始人的狩野直喜的授课内容和知识体系。需要指出的是,兼任哲学科、文学科讲座教授对狩野直喜而言,并非将全然分裂的两个学科生硬地捏合在一起,恰恰相反,狩野氏认为,“中国的经学和文学是由同一主体运营的,根据这一原则,所以是不可分割的。如果把二者各自独立地进行研究的话,二者都得不到圆满的研究结果”。②吉川幸次郎:《魏晉學術考·跋》,《吉川幸次郎全集》第17卷,東京:筑摩書房,1974年,第283页。不仅中国哲学与中国文学不能分割,即在中国文学内部,各时期、各文体的文学也不能分割。当然,狩野学术之于中国文学的最大意义仍在于俗文学方面。俗文学在狩野直喜的中国文学研究体系中占有重要位置,他对“文学”的理解介于东西新旧之间,但有意突出俗文学的地位。他将中国文学的范围分为五类,在传统的经、史、子、集四类外,单列“俗文学”一类,并解释说:

举凡中国戏曲、院本、小说等,皆属此类。其初兴于元代,然地位极卑,《四库全书》亦不著录此等书。以中国人思之,其不属文学之列,此等作品中,戏曲或有文人公然署名者,然至于小说,则不知其作者为谁者多矣。③狩野直喜:《支那文學史》(上古至六朝),東京:みすず書房,1970年,第9页。

他又进一步说明研究戏曲小说等俗文学的意义:

《四库全书》不著录小说戏曲等今日所谓之纯文学,中国向来不把与道德政治无关之书当作典籍,这就是《四库全书》只收录经史子集的原因,但如果从文学角度来看,则必须将小说戏曲也收录在内。小说戏曲有不少既有文学价值又饶有趣味的东西,在研究中国特别是研究中国风俗时,就有必要研究这些小说戏曲。西洋人早就注意到了这一点,还把不少作品翻译成了西方语言。④狩野直喜:《漢文研究法》,《支那學文薮》,東京:すずみ書房,1973年,第7页。

正因为如此,他在1911年夏季举行的题为“汉文研究法”的讲演会上,再次明确地将传统经史类和小说类都纳入到其所谓的“汉文”范围内,对收有大量文言小说的《太平广记》进行较为详细的论述。

狩野直喜不仅率先在帝国大学开设了系统的“中国小说史”(1916年9月至1917年6月)、“中国戏曲史”(1917年9月至1918年6月)等关于中国小说戏曲史的“特殊讲义”,还每年开设“元曲讲读”等“普通讲义”,到他退休时已讲完《元曲选》半数以上的作品。此外,他还陆续发表了《关于中国小说〈红楼梦〉》(《大阪朝日新闻》,1909年1月)、《关于〈琵琶行〉题材的中国戏曲》(《大阪朝日新闻》,1910年1月)、《〈水浒传〉与中国戏曲》(《艺文》,1910年第5号)、《元曲的由来与白朴〈梧桐雨〉》(《艺文》,1911年第3号)、《中国俗文学史研究的材料》(《艺文》,1916年第1、3号)、《读曲琐言》(《支那学》,第2卷第2号,1921年10月)等论文。所论或给当时学界带来最新学术信息,或得出为今后大多数人所接受的结论,大都具有很高的学术价值。

由此可知,明治末大正初正是狩野直喜以大量精力关注、研究中国俗文学的重要时期,而这一时期又恰逢盐谷温学成回国(1912年9月)和流寓京都的王国维完成《宋元戏曲史》(1912年末至1913年初),中日两国学者的俗文学研究在短时间、近距离内形成既有国内又涉国际的十分微妙的竞争与合作关系。王国维自尽后,狩野氏曾撰文纪念,其中谈道:“当时(1909年)我正欲研究元杂剧,并已于京都帝国大学讲授元杂剧,恰王静安君与我有相似之研究,已经著有《曲录》《戏曲考原》等书。”①狩野直喜:《回忆王静安君》,原载《藝文》1927年第8號;此据滨田麻矢译文,收入陈平原、王凤编《追忆王国维》(增订本),北京:三联书店,2009年,第292页。有学者认为,狩野直喜在这里特别强调他在元杂剧研究方面的起步并不晚于王国维,显然是话里有话。②黄仕忠:《日本所藏中国戏曲文献研究》,北京:高等教育出版社,2011年,第8页。后人果然从其中发掘出许多微言大义:先有吉川幸次郎认为狩野直喜和王国维的戏曲研究是隔海同时进行,明确推翻了“王国维影响说”;③《支那學文薮·解说》,第503页。后有狩野直祯进一步追溯到狩野直喜从留学清朝开始就已经关注小说戏曲研究,并非在王国维的影响下进行,而且狩野氏讲授中国小说史也早于鲁迅;④狩野直祯:《狩野直喜》,载《東洋學の系譜》第1集,东京:大修馆书店,1992年,第104页。高田时雄则更加突出狩野氏研究的意义远胜于王国维:

戏曲小说等俗文学研究着先鞭者为狩野直喜与王国维。狩野氏由京都帝国大学派往北京调查敦煌写本时,初见王国维,因彼时他已经在京都帝国大学讲授元杂剧,故与已著有《曲录》《戏曲考原》的王国维话多投机。王国维流寓日本一两年后完成《宋元戏曲史》,其后再无关于戏曲之著述,而狩野氏则自1910年直至1927年退休的十七年间,每年都开设元曲课程。日本此前虽有幸田露伴、森槐南等人介绍元曲,但真正以元曲为学术研究对象,则从狩野氏开始,后成为京都帝国大学中国文学研究的一大传统。⑤高田时雄:《狩野直喜》,《京大東洋學の百年》,第20页。

上述评价虽不无溢美之词,但大体符合事实。在狩野直喜的倡导和努力之下,到吉川幸次郎“读大学的时候(按:20世纪20年代),中国文学方面是戏曲小说研究的全盛时代,那时候大体的风气是,谁都不会把诗文作为研究对象,要研究的话必须是研究作为新领域的戏曲小说”。⑥《先學を語る》第2册,第127页。

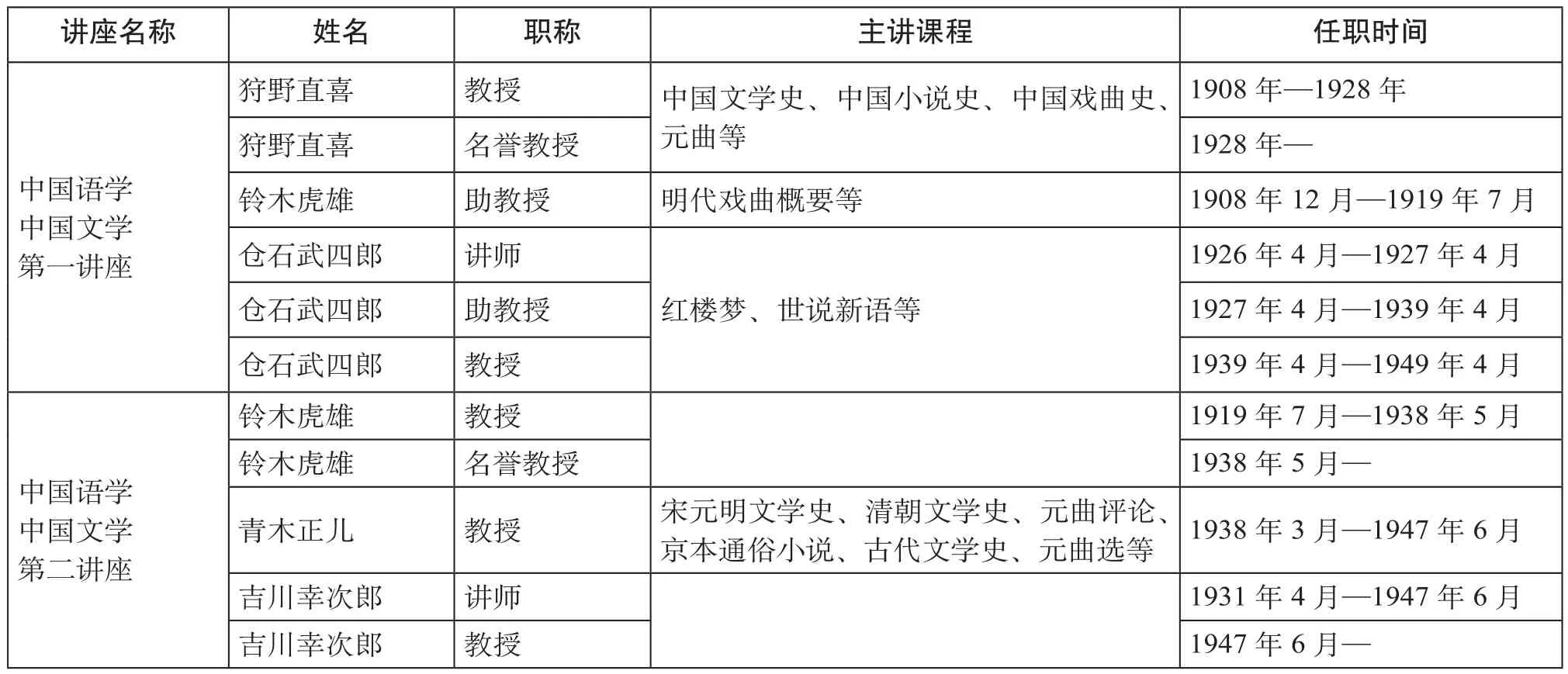

就日本汉学史上的地位而言,在中国俗文学研究这一领域,确实只有东京帝国大学的盐谷温足以与狩野直喜相媲美。和盐谷温一样,狩野直喜也在长达20年的教学生涯中培养了众多的后学,其中在中国小说戏曲研究领域饶有成就、堪称一代之领袖的就有青木正儿和吉川幸次郎。他们后来都继承了狩野直喜的衣钵,相继出任京大讲座教授,成为京都学派的支柱。他们先后开设课程情况,列表如下⑦资料来源:由笔者综合各种资料编排而成。:

讲座名称 姓名 职称 主讲课程 任职时间狩野直喜 教授 中国文学史、中国小说史、中国戏曲史、元曲等1908年—1928年狩野直喜 名誉教授 1928年—铃木虎雄 助教授 明代戏曲概要等 1908年12月—1919年7月仓石武四郎 讲师红楼梦、世说新语等中国语学中国文学第一讲座1926年4月—1927年4月仓石武四郎 助教授 1927年4月—1939年4月仓石武四郎 教授 1939年4月—1949年4月铃木虎雄 教授1919年7月—1938年5月铃木虎雄 名誉教授 1938年5月—青木正儿 教授 宋元明文学史、清朝文学史、元曲评论、京本通俗小说、古代文学史、元曲选等 1938年3月—1947年6月吉川幸次郎 讲师 1931年4月—1947年6月吉川幸次郎 教授 1947年6月—中国语学中国文学第二讲座

三、狩野直喜的中国俗文学研究方法

狩野直喜的治学特色或曰学风,用他自己的话说就是“考证学”①《狩野直喜》,载《東洋學の系譜》第1集,第98—99页。:一方面,他以祖述清朝考据学为研究态度;另一方面,他又融合西方汉学的实证主义研究方法。

狩野直喜认为:

中国学研究有两方面,一是经史之理论研究,二是现实中国之风俗习惯研究。研究客体之不同,研究方法亦不同,换言之,一则由古及今,一则由今及古,前者乃和汉学者之方法,后者乃是现今西洋汉学家之方法。②狩野直喜:《支那人の通俗道德及び宗教思想》,《讀書籑餘》,東京:みすず書房,1980年,第197页。

那么,“和汉学者之方法”和“西洋汉学家之方法”具体又是指什么?狩野直喜又是如何将二者结合起来的呢?吉川幸次郎曾有过一个较为全面的解释:

(狩野直喜)对儒家经典心存敬意,不像同时代有些学者蔑视之。他将其作为为人处世的依据而不是绝对的教条,还将其作为古典,精读其注释,因此,他对儒家经典注疏史的价值判断与之前的日本学者不同。他既不乏宋明理学的造诣,又对宋明人教条主义的曲解进行批判,推崇汉魏古注及对古注再注释的唐人之疏等冷静的解释,此外,也尊崇以古注为基础研究古代语言和制度、主张古典直读的清代汉学。对清学的靠拢可以追溯到江户末期的松崎慊堂、海保渔村、安井息轩等人,狩野氏在东京帝国大学求学时所师事的岛田重礼即海保渔村的弟子。狩野氏作为文部省留学生赴清留学后,开始正式全面地吸收清朝学术,这在他回国就任京都帝国大学教授的讲义中就可看出来,以其全新的创始与当时旧有之日本儒学、宋明儒学及其他故步自封的学者形成了鲜明的对比。更加之,他在上海留学期间,出入于英国皇家亚洲文会北中国支会,接触到了欧洲汉学的治学方法,这也成为其学风的另一来源。③《支那學文薮·解說》,第500—501页。

从狩野直喜的中国俗文学研究中可以很明显地看到这种考证学的运用,如他的《红楼梦》研究。作为现代学术研究的红学,其早期的两大研究课题,即王国维在《红楼梦评论》中提出的“作者之姓名”与“著书之年月”,但王国维在该文中并没有对这两个问题做出回答。早在王国维《红楼梦评论》发表前12年,森槐南的《红楼梦论评》一文曾就此问题展开探讨,但他基本上认同《桐荫清话》之说,即《红楼梦》成书于康熙间京师某府某幕宾孝廉之手,④森槐南:《紅樓夢論評》,《早稻田文學》第27號,1892年11月。森氏的这一点观点在后来颇受关注,笹川临风就曾引用并加以驳斥,他认为作者是曹雪芹,见其所著《支那小說戲曲小史》,東京:東華堂,1897年,第108页。这显然不是今天学界所公认的结论。狩野直喜的《红楼梦》研究晚于森槐南、王国维,且由于研究材料限制等原因,也没有得出今天学界公认的结论,但其在文中体现出的严谨的考证学风,是前述森槐南等人所不及的。

前文曾述及狩野直喜汲取了欧洲汉学的研究方法,事实上,他不只是被动地接受,而是主动地与欧洲汉学界展开对话,他也由此成为日本汉学界与西方汉学界交流史上的先驱者之一。狩野直喜对西方汉学的关心,从在东京帝国大学求学时期就已经开始,他读过英国汉学家艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)关于中国佛教方面的论著,⑤《先學を語る》第1册,第175页。而留学上海使他有了直接接触欧洲汉学的平台,这个平台就是皇家亚洲文会北中国支会(The North China Branch of the Royal Asiatic Society)⑥关于皇家亚洲文会北中国支会的详情,可参见王毅:《皇家亚洲文会北中国支会研究》,上海:上海书店出版社,2005年。。皇家亚洲学会北中国支会和广学会一起,成为当时上海中西信息交流的两大主流平台。狩野直喜经常到支会附属图书馆去查阅资料,该图书馆藏书上万种,其中汉籍两千余种,其他也都是与中国有关的西文著作和杂志,这使兼通英法文的狩野直喜得到了解欧洲汉学的绝好机会。那里还定期举行有关中国历史文化的学术讲座,在狩野留学期间就先后有佛尔克(Alfred Forke,1867—1944)、李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)、福开森(John Calvin Ferguson,1866—1945)等人的讲座,狩野直喜得以借此结识了这些当时在上海的欧洲汉学家。狩野直喜于1902年正式加入了北中国支会,会员类别为普通会员,会员身份一直到1920年。①《皇家亚洲文会北中国支会研究》附表《皇家亚洲文会北中国支会会员表》,第297页。

狩野直喜将欧洲汉学研究方法的特点总结为两点:一、将中国古典文献作为外语文献,自觉从外国人的角度来研究,这是欧洲汉学和日本汉学最大的不同;二、从来都被中国、日本儒学家弃之不顾的小说、戏曲和以道教为代表的中国民俗习惯,在欧洲汉学家那里成了热门的研究对象。狩野直喜后来以较大的精力关注中国小说、戏曲等俗文学和以道教为中心的民俗学,并在讲学中频繁引用法国考狄(Henri Cordier,1849—1925)的《汉籍解题》(Bibliotheca Sinica,1878—1895)、英国翟理斯(Herbert Allen Giles,1845—1935)的《中国文学史》(A History of Chinese Literature,1901)等西方汉学著作,与他在上海留学期间的经历有直接的关系。

此外,狩野直喜还于1912年9月远赴欧洲调查敦煌遗书,从北京经俄国到达巴黎,在俄国时,受到汉学家阿列克谢耶夫(Aleksyev Vasiliy Mihaylovich, 1881—1951)的接待。在欧洲一年多的时间里,狩野直喜遍访瑞士、意大利、奥地利、德国、比利时、荷兰、英国等国,或在图书馆调查,或与学者会面,此次欧洲之行使他与欧洲学者建立广泛的交游。在伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)等人关照下,得以亲自调查敦煌写本,他调查的重点是经学与俗文学相关文献,做了三册笔记。②《狩野直喜》,《京大東洋學の百年》,第14—17页。狩野直喜出国调查的同时又很注意及时向国内学界报告最新信息。在俄国期间,就从彼得堡发来信件,报告俄国的情况:

科兹洛夫在甘肃的发掘品数量上虽然不多,但在学术价值上完全可与敦煌古书相媲美。其中西夏语掌中字汇、西夏文经卷、唐椠大方广严经、北宋椠列子片段、宋椠吕观文进注庄子、杂剧零本(没有时间仔细琢磨,但依我的判断这似乎是宋椠,比普通流传的古今杂剧版式要旧。如果真的是宋椠版,那么就是海内孤本,元曲源流从此有迹可寻,只可惜纸张破损太多)……③狩野直喜:《海外通信》,《藝文》1913年第1號。译文据神田喜一郎著,高野雪等译《敦煌五十年》,北京:北京大学出版社,2004年,第74页。按,科兹洛夫(Kozlov,1863—1935),俄国著名探险家、考古学家、东方学家,1907年,科兹洛夫在额济纳河下游接近居延海附近发现了西夏古城黑水城遗址,发掘出文物三千余件,其中包括《刘知远诸宫调》等重要的中国俗文学资料。

狩野直喜归国后,分三次介绍欧洲,特别是法国、英国、意大利等国汉学研究的历史与现状,题为《续狗尾录》(《艺文》,1914年第2、3、11号),这是当时第一篇系统介绍欧洲汉学的文章,信息量大而又能突出俗文学研究这一重点。此文为后来石田干之助等人专事东西交通史及欧美汉学史研究之先河。狩野直喜还于1913年11月27日在京都帝国大学中国学会第一次大会上做了题为《敦煌发掘物视察谈》的调查报告,其后又有两次题为《关于敦煌遗书》的讲演(1917年12月2日第四次大会、1925年6月13日第十二次大会)。

狩野直喜很快注意到敦煌写本中俗文学资料的学术价值,从欧洲回国后发表了《中国俗文学史研究的材料》一文,将自己抄写回来的作品介绍给学界:

斯坦因、伯希和等人前后从敦煌千佛洞得到六朝至宋初有关经籍、佛典、历史、地理、文学的写本,数以万计,其中不少属于俗文学作品,即发现了雅俗折衷、散韵相间的押韵小说。我往年在英法两京博物馆、图书馆中研究敦煌遗书时偶然见之,喜不自禁,乃将其中一部分抄录回来。遗憾的是,当时抄写的时候没有其它参考书,又没时间精读原文,遇到文字不清晰的时候,只好先照着字形描画下来,回来一看,完全不能通读的地方颇不少。但我对此抄本尤为感兴趣的是,它们都是唐末五代的写本,换言之,元明以后之俗文学在唐末五代时已出根芽。说到唐五代文学,我们通常直接就想到优雅典丽的诗文辞赋,而这种雅文学以外极俚俗的、为一般下层民众所喜爱的所谓平民文学,可从这些钞本窥知一二。学者论述中国白话小说的起源,从来都引用明代郎瑛《七修类稿》等文献的说法,认为小说起于宋仁宗时期,我则认为有必要由此上溯到唐末。①狩野直喜:《支那俗文學史研究の材料》,《藝文》1916年第1、3號。此文有汪馥泉中译版,《语丝》第4卷第52期,1929年1月。

狩野直喜将通俗小说的起源追溯到唐末五代,这是该文的中心论点。当然,由于时代条件的制约,该文没有深入研究变文的语言、构成、起源、演出方法等问题,但它作为敦煌俗文学研究史最初的论考则是无疑的。

余话:狩野直喜的中国俗文学研究与东京学派之关系

狩野直喜的中国俗文学研究相对独立,但并非孤立,他与森槐南、盐谷温等东京方面的研究既有联系又有区别,这并非偶然,这与狩野氏的学术经历以及东京、京都两所大学之间的学术竞争有着密切而深刻的关系。

首先,狩野直喜重视俗文学研究是有意避东京帝国大学之长。东京帝国大学早就设置了文学部,但在中国学研究领域侧重于哲学、史学等方面,对文学尤其是小说、戏曲等俗文学的研究,是东京帝国大学所不屑的。新生的京都帝国大学要想与东京帝国大学同场竞技,甚至赢得一技之长,就必须避其长而攻其短,而小说、戏曲正是绝好的选择。狩野直喜还以此为基地培养出了一批从事中国俗文学研究的优秀学者,后来以研究中国戏曲著称的青木正儿和吉川幸次郎分别是他早期和晚年的得意门生,由此形成了中国俗文学研究的京都学派。

其次,狩野直喜并非将中国俗文学研究视作自己的专利,主张公开、公平的学术竞争。这一时期狩野直喜的主要竞争对手无疑是来自东京帝国大学的盐谷温。盐谷温出国留学乃是奉命行事,但狩野直喜的建议却让盐谷温在出国之前就确定了具体的研究方向:盐谷温临出国,途经京都,向狩野直喜辞行,狩野劝其学习元曲。盐谷温回国后专攻元曲,狩野直喜又将京都帝国大学覆刻的《元刊杂剧三十种》惠赠,使盐谷温且惊且喜,得以亲眼目睹元刊杂剧的真面目,这对他研究元曲的意义不言而喻,后来他就是以《元曲研究》获得博士学位,还主持了《元曲选》的日译工作。盐谷温后来将内阁文库藏《全相平话三国志》影印出版,以飨国内外同好者并答谢狩野之厚爱。②鹽谷溫:《〈全相平話三國志〉に就いて》,《狩野教授還曆紀念支那學論叢》,東京:弘文堂書房,1928年。

再次,狩野直喜对中国和中国文化的态度与盐谷温等人迥然不同。狩野直喜从小受到汉学熏陶,对“中国及中国文化表现出最纯粹的爱好”③宫崎市定:《清朝の制度と文學·解說》,東京:すずみ書房,1984年,第422页。,充满敬意,他喜穿中式传统服装,喜食中餐,喜欢中国书法,还表示自己恨不能生在中国。他日后更是一生致力于中国文化研究,在“东洋学”领域中特别开拓了专事中国古代文史哲研究的“中国学”,并以高超的学术水准和巨大的社会影响力培养了大批卓有成就的后学。

随着日本侵华战争爆发,日本军方出于战争考虑,认为学术研究机构应以战争政策为准则,展开对现实中国的研究。这对于坚守“学术独立于政治之外”原则的狩野直喜来说,当然是不能接受的。为此,外务省文化事业部于1938年3月曾出面与狩野氏交涉,狩野直喜断然拒绝了他们的要求,辞去东方文化事业委员会委员职务,明确表示了研究所的自立原则。次月,京都研究所从东方文化学院独立出来,改称东方文化研究所,狩野直喜又辞去所长职务,而东方文化研究所却于当年就为狩野直喜竖立了铜像。④《狩野直喜》,《京大東洋學の百年》,第25—26页。按:该铜像坐落于东方文化研究所(今京都帝国大学人文科学研究所旧址)中庭,笔者曾亲访此处,并与狩野先生铜像合影留念。

狩野直喜“是把中国文明当作世界文明中重要的一环来尊敬、爱护的,他蔑视那些以功利为目的的中国研究及那些对中国一知半解却到处兜售的所谓中国通”⑤《支那學文薮·解說》,第503页。,正是因为“尊重中国人的价值观,才能阐明中国之所以为中国”⑥《狩野直喜》,《京大東洋學の百年》,第26页。。这与战争时期积极鼓吹“皇国思想”的盐谷温等人是截然不同的。