城镇化进程中林改对农户家庭收入的影响

——来自福建省10县域664户农户的实证

左孝凡,余文梦,苏时鹏

(福建农林大学 可持续发展研究所,福建 福州 350002)

1 引言

“三农”问题一直是我国经济发展不可忽视的一环。林业经营是贫困山区农户家庭收入的重要组成部分,实现该部分农户家庭增收,将为解决我国“三农”问题攻克一个重要堡垒。2011年12月,我国城镇人口占总人口的比重首次超过50%,标志着我国城镇化率首次突破50%[1]。城镇化进程带来了包括劳动力职业转变[2]、产业结构转变[3]、土地和地域空间变化,由城镇化带来的农村劳动力转移是不可忽视的问题[4]。同时,我国林权制度改革使产权明晰,激活了农户的积极性[5],提高了林业的经营效率[6],进而提高了林业收入。在这样的背景下,城镇化进程似乎给林权制度改革背景下农户林业生产过程中的劳动力供给提供了阻力。因此,在探索集体林权制度改革对农户家庭收入的影响过程中纳入城镇化的影响具有一定意义。

现有研究就林改制度对农户收入影响的研究主要分为两个方向,其主流研究学者认为林权制度改革给农户家庭的林业收入带来了有利影响[7,8]。具体来说,制度主要体现在对人的影响方面,林权制度改革激活了农户的生产积极性,主要是激活了农户的投入行为,对农户的生产投入具有正向影响[9,10],对农户承包经营土地的积极性也有较大的促进[11],农户同时结合林地的特点,因地制宜地对林地进行林地综合经营,发展草木、林药、林油、林菌等模型的林下经济[12]。无论是从农户的收入、支出或是经营模式变化的角度,都归结到林改制度对农户增收具有一定的促进作用。另一部分学者则通过对部分地区的实证研究反对这一命题,他们认为林权制度改革对农户林业收入增收的影响有限或者没有影响[13,14]。

值得肯定的是,林权制度改革引起了广大农户对林业的重视,但目前来说还没有解决农户的再投资问题,需逐步完善配套措施[15]。随着城镇化进程的不断深入,农村劳动力不断转移[16],在现阶段城镇化对解决农村剩余劳动力是有效的[17]。截至2017年底,我国城镇化率达到58.52%[18],城市常住人口数量达到新的高度。农村劳动力转移将解决农户家庭收入结构,通过提高生产率和增加非农收入来增加农户家庭收入[19]。虽然城镇化进程会从不同程度增加农户的家庭收入,但随着城镇化进程的推进,城乡收入差距的问题日益凸显,城镇化推进会加大城乡之间的贫富差距[20]。也有学者从理论上说明城镇化带来的城乡收入差距问题将会是先扩大后缩小的趋势[21]。此外,城镇化对农村劳动力流动的影响是不同的,流动人口年龄分布主要以青壮年为主、教育水平偏低[22]。

迄今为止,现有研究充分肯定了林权制度改革对农户收入具有显著影响,但影响方向和程度仍然存在争议,其中主流学者认为林权制度改革是有利于农户增收的。城镇化对农户家庭非农收入有促进作用,同时也会带来收入差距扩大等负面影响。在既有文献研究成果的基础上,本文具有以下可能的贡献:①将集体林权制度改革放在城镇化进程的视角中,将宏观因素带来的微观劳动力迁移引入模型。②将城镇化带来的人口迁移与农户劳动力投入匹配,将林权制度改革与农户不同阶段经营行为匹配,用于探索城镇化和林权制度改革对农户家庭收入的作用机制。

2 理论框架及假设

2.1 理论框架

本文研究的理论框架见图1。图1主要介绍了城镇化与集体林权制度改革对农户林业收入和非林业收入的影响。从城镇化路径来看,首先城镇化主要带来的影响在于人口的迁移,大量农村人口向城镇转移不可避免地会导致农村劳动力的减少。对林业生产而言,这会对林业生产的劳动力投入(自投工、雇工)产生重要的影响。基于全要素生产理论可知,劳动力投入对产出具有重要影响,劳动力从事非林劳动会使农户从事林业的生产劳动力不足,导致农户的林业收入下降。其次,由于我国长期的城乡二元结构,城镇和乡村的一些社会保险制度、人力资本(教育资源)和社会福利等方面都存在较大的悬殊[23],这些潜在隐形福利的变现又会进一步增加农户的非林收入。从集体林权制度改革的路径来看,制度对林业生产的影响主要是通过影响农户的生产行为实现的,而林业生产又是家庭林业收入的影响因素。所以集体林权制度改革通过林改制度中的激励政策,如对树苗、农药和化肥的购买给予一定的补贴等,加大农户对不同林业生产阶段投入。同时,林权制度改革可能会对农户的林业收入产生直接影响,如税收减免政策、从事林业的直接补贴等,提高农户的林业收入。

图1 理论框架

从图1可见,劳动力投入和不同阶段的经营行为均会对农户的林业收入产生影响。具体而言,城镇化会促进劳动力由农村向城市转移[24],增加家庭劳动力从事非林劳动的人数,提高他们的非林收入,会对农户的林业收入增加产生一定的阻碍。而集体林权制度改革,通过集体林权制度的政策激励留住农村劳动力从事林业生产,也会增加农户的林业收入。

2.2 研究假设

基于既有研究和理论框架,基本可肯定的是林权制度改革主要是通过对农户林业经营行为,主要包括农户的造林和抚育行为,进一步影响其家庭林业收入。而城镇化带来的主要影响是农村人口的迁移,城镇化进程主要通过对劳动力的影响进一步对农户家庭收入产生影响。因此,本文将提出如下研究假设:

假设H1——农户林权改革制度满意度对农户家庭收入存在影响,对家庭林业收入存在正向作用。林权制度改革从多方面激活了农户对林业生产的积极性[25],对提高农户的林业收入[26]和经营效率[27]具有正向作用。

假设H2——城镇化对农户家庭收入存在影响,城镇化会提高家庭的非林业收入,调整家庭林业收入和非林业收入的收入结构。城镇化描述的是人口的迁移,对家庭劳动力具有重要影响,劳动力迁移对家庭收入的结构会产生影响。即促进非林业收入的增加,可能降低林业收入在收入中的比重。农村劳动力存在过剩[28],随着城镇化进程推进,可能会出现农户家庭收入增长,林业收入和非林收入双增长的情形,产生这样的原因是农村劳动力由于向外转移达到适度规模,提高了林业生产率。

假设H3——城镇化通过对劳动力影响、林权制度改革通过对不同阶段经营行为对农户家庭收入产生影响。城镇化进程主要反映了人口迁移,这对农村劳动力数量存在影响。随着城镇化进程推进,人口逐步向城镇迁移,农村劳动力一部分向城镇迁移定居,另一部分向城镇迁移从事非林劳动。林权制度改革,农户对林权制度改革的满意度将会直接影响农户在林业经营过程中的投入行为,其中对造林和抚育阶段的影响较明显,农户对林权制度改革的满意度越高,农户经营的积极性越高,对造林和抚育阶段增加投入的可能性就越高。

3 数据与方法

3.1 数据来源

本文的数据主要来自两个方面:①城镇化水平数据来自各县市的年度统计公报、政府报告和各年度统计年鉴;②对农户的调查数据源于课题组的实地调研,调研区域基本覆盖了福建省5个地市。根据经济发展状况和区位因素,选取了9个县,每个县域随机抽取1—3个乡镇,每个乡镇随机抽取2个行政村,然后根据村庄内分层随机抽取10—30个农户。调查内容主要包括了集体林权制度改革前后农户林业经济投入、产出、收入、林业资源禀赋等内容,在剔除无效调查问卷、数据残缺的调查问卷后,保留664个有效样本调查问卷,研究样本的分布及各区域城镇化水平见表1。

表1 研究样本分布及区域(县域级)城镇化水平

注:城镇化水平数据来源于各县市年度统计公报,政府工作报告和各年度的统计年鉴。

从样本量的角度来看,课题组选取龙岩、南平和三明的样本量居多,分别达到19.13%、46.00%、27.11%,宁德和泉州的样本选取较少。从样本的城镇化水平来看,每个县域之间的城镇化率有明显差异,但每个样本区域的城镇化率都是不断上涨的。其中,南平延平区城镇化率最高,5年平均值达到66.22%;三明尤溪县城镇化率最低,5年均值仅有41.1%,绝对差值达到25.11%。城镇化率反映的是城镇人口占总人口的比重,表示的是人口的迁移及其带来的社会、经济和文化变迁,城镇化进程对农户家庭的劳动力迁移具有重要作用。

3.2 计量模型

根据被解释变量的数值为连续型变量的特征,本文将建立多元线性回归模型,采用最小二乘(OLS)法对农户的集体林权制度改革满意度和城镇化对农户家庭收入的参数进行估计。根据多元线性回归理论,设随机变量y与一般变量x1,x2,…,xp线性回归模型为:

y=β0+β1x1+β2x2+…βpxp+ε

(1)

式中,y表示农户家庭收入(被解释变量),由两部分决定:一部分是误差项随机变量ε,另一部分是p个解释变量的线性函数β0+β1x1+β2x2+…βpxp。其中,β0,β1,β2…βp,是p+1个未知参数,β0称为回归常数,β1,β2…,βp称为偏回归系数,它们一起决定了被解释变量y与解释变量x1,x2,…,xp(包括解释变量、家庭特征、资源禀赋和产权行为特征等变量)线性关系的具体形式;ε是随机误差,对随机误差项满足ε-N(0,σ2)。

4 结果与分析

4.1 样本描述性统计

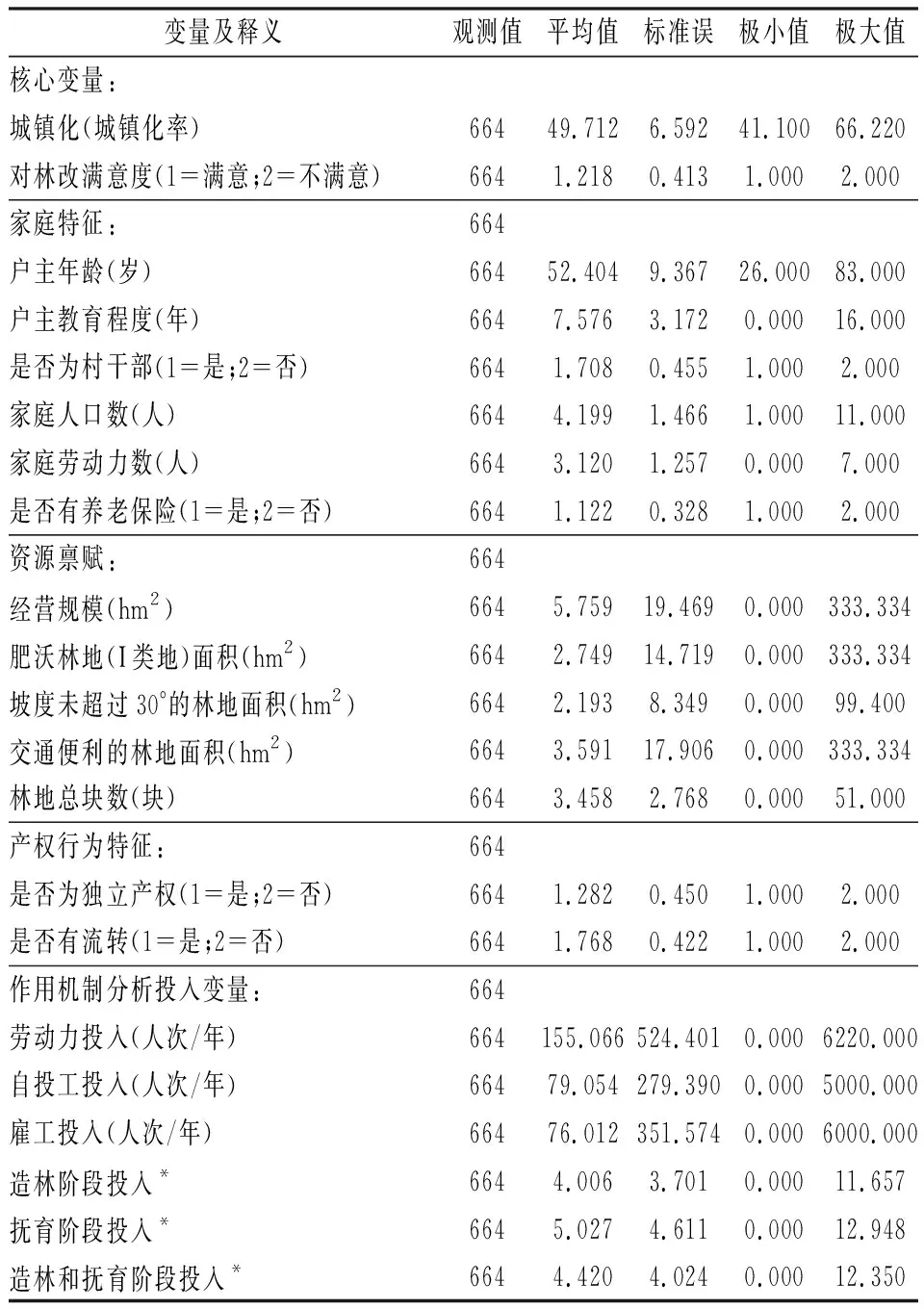

本文选择的样本描述统计情况见表2。

表2 研究样本变量设置及描述性统计情况

注:*表示变量数值经对数化处理。

在被解释变量中,将农户家庭收入分为家庭总收入、家庭林业收入和家庭非林业收入,如此划分的原因是考虑到林权制度改革和城镇化对林业收入和非林业收入存在不同的影响。解释变量分为城镇化和农户对林权制度改革的满意度。城镇化进程将采用官方统计的城镇化率作为表征变量,城镇化率极小值为41.10%,极大值为66.22%,具有一定的差距。林权制度改革变量采用农户对林权制度改革的主观满意度认知,肯定回答赋值为1,否定回答赋值为2,从均值可反映有78.2%的农户对林权制度改革是比较满意的。

在控制变量方面,考虑到家庭特征、资源禀赋和产权行为因素,包括户主年龄、户主受教育程度、是否村干部、家庭人口总数、家庭劳动力数、是否参与养老保险等社会保险、肥沃林地(I类地)面积、坡度未超过30°的林地面积、交通便利的林地面积、林业生产规模、林地块数、产权归属。其中,需要说明的是,为了更加准确反映劳动力情况,家庭劳动力数统计人数中已将学生和小于16岁儿童、大于60岁的老人去除;产权归属表示农户家庭的林地是产权的独立性,即是独立产权还是联合产权,涉及面积的单位均为hm2。在作用机制分析投入变量中,劳动要素投入包括自投工投入、雇工投入以及总劳动力投入(人次/年)。从劳动力的构成可发现,农户家庭自投工和雇工人数基本按1∶1的比例配比。不同阶段的经营行为分为造林阶段、抚育阶段及两阶段的总投入,数值已经过对数化处理。

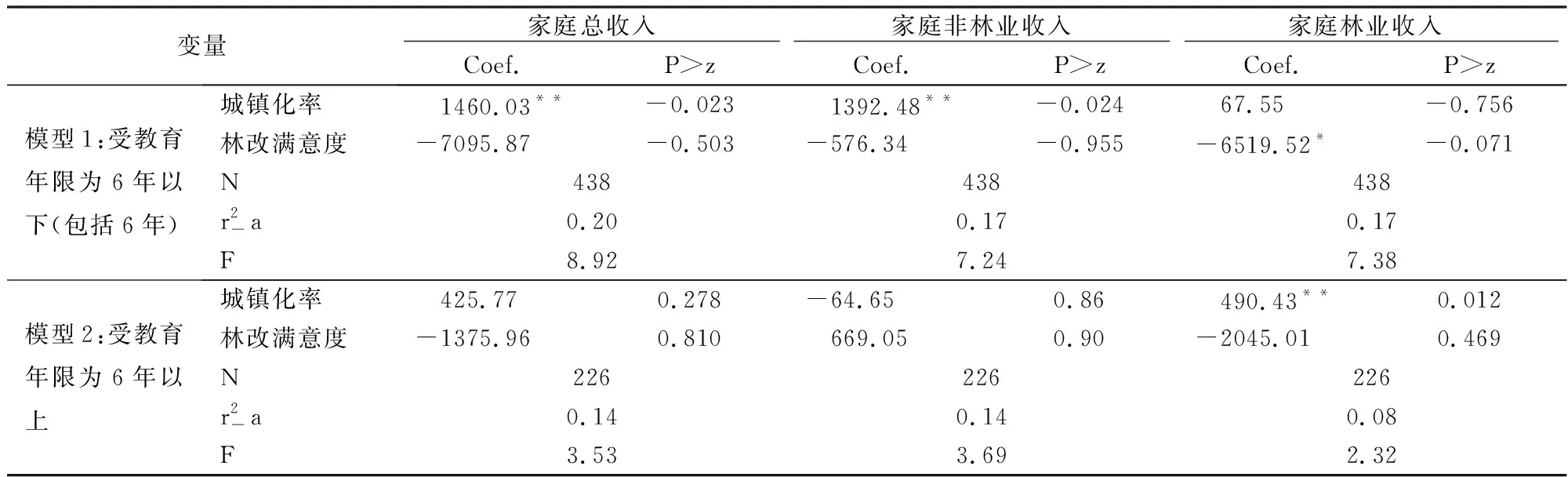

4.2 城镇化、林改满意度对家庭收入的影响模型

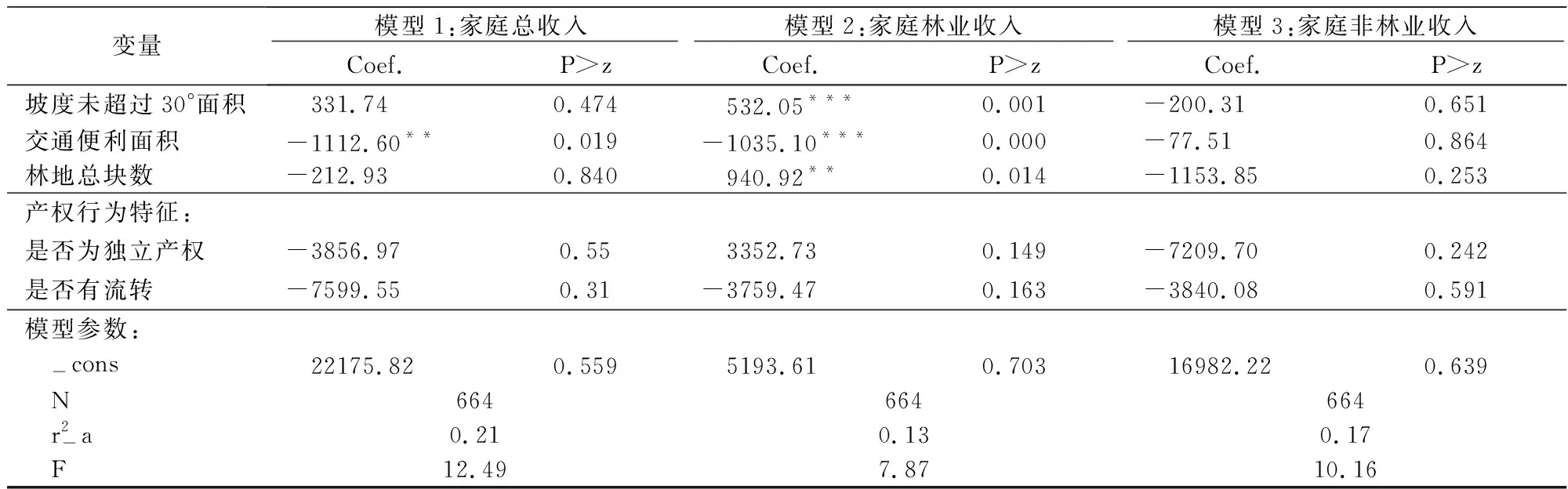

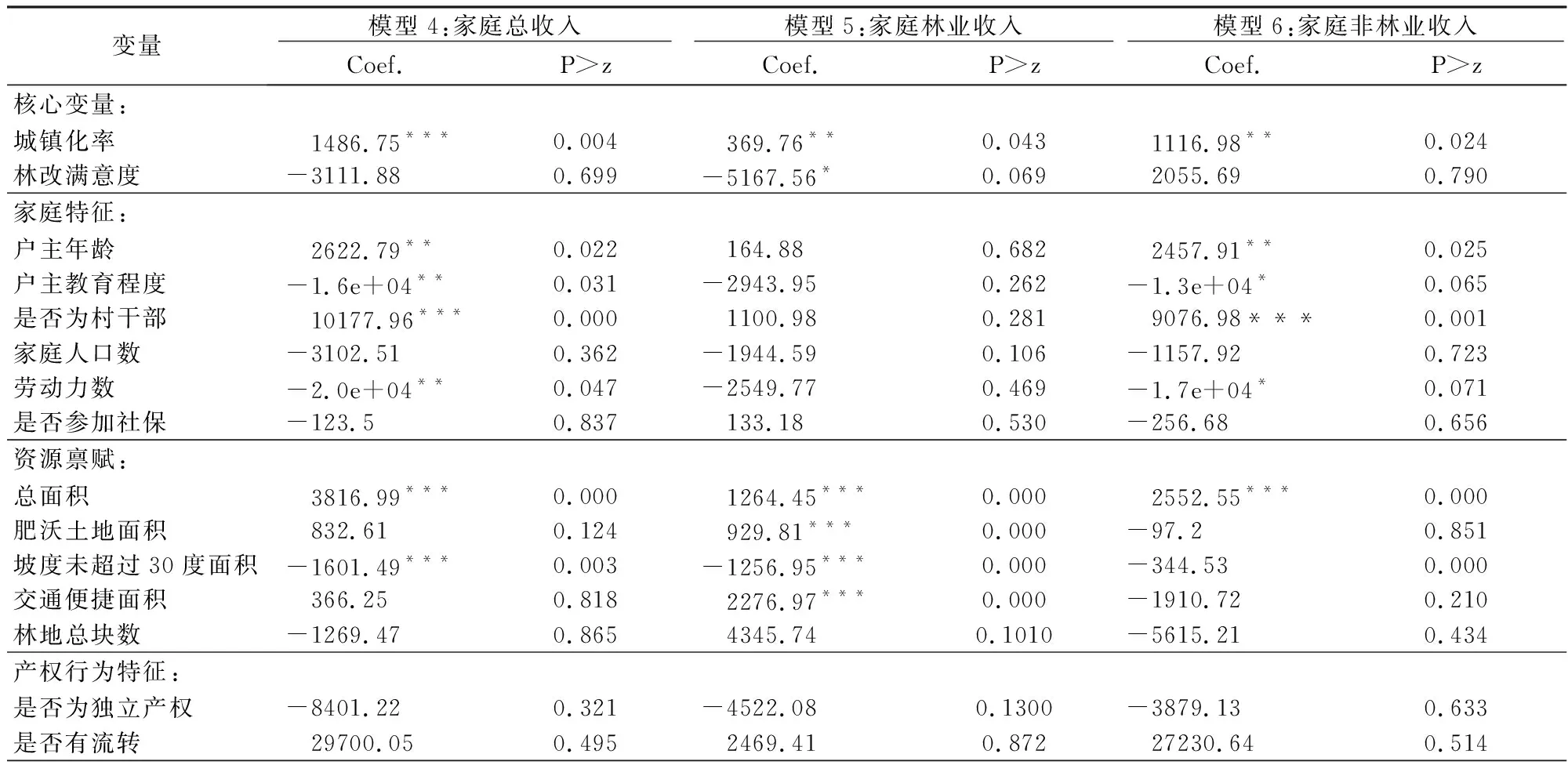

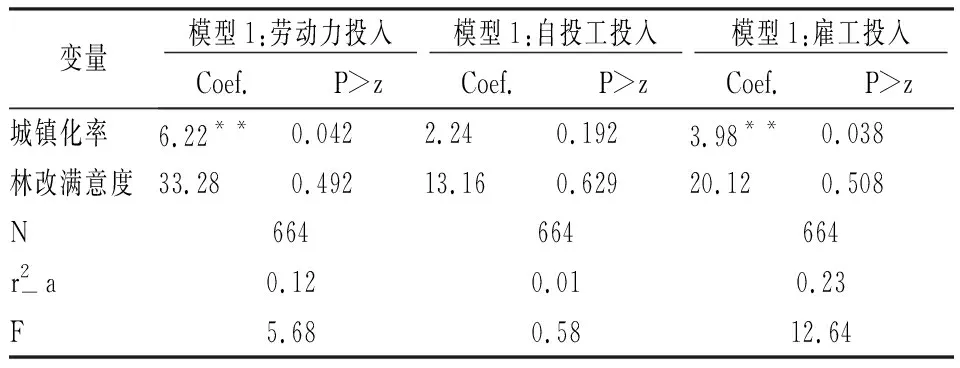

城镇化、林改满意度对家庭收入影响的基准回归见表3。模型1、模型2、模型3的被解释变量分别为家庭总收入、家庭林业收入和家庭非林业收入的基准回归。在构建模型之前,首先对模型自变量进行多重共线性检验,模型整体运行平均VIF为2.73。一般认为当0 表3 城镇化、林改满意度对家庭收入影响基准回归结果 (续表3) 变量 模型1:家庭总收入 模型2:家庭林业收入 模型3:家庭非林业收入 Coef.P>zCoef.P>zCoef.P>z坡度未超过30°面积 331.740.474 532.05***0.001-200.310.651交通便利面积-1112.60**0.019-1035.10***0.000-77.510.864林地总块数-212.930.840 940.92**0.014-1153.850.253产权行为特征:是否为独立产权-3856.970.55 3352.730.149-7209.700.242是否有流转-7599.550.31-3759.470.163-3840.080.591模型参数: -cons 22175.820.559 5193.610.703 16982.220.639 N664664664 r2-a0.210.130.17 F12.497.8710.16 注:* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01,表4同。 具体来看,模型1中被解释变量为家庭总收入,解释变量中城镇化率在1%的显著性水平下通过检验,对家庭的总收入的影响为正,说明随着城镇化率的提高家庭总收入也随之提高,城镇化的推进有利于提高农户家庭总收入,衡量林权制度改革中农户对林改的主观满意度对家庭总收入的影响未通过显著性检验。模型3中被解释变量选取的是为家庭林业收入,城镇化率在10%的统计水平下对家庭林业收入产生正向影响,说明随着城镇化进程的推进,林业劳动力配置得到优化,进而提高了林业经营效率和家庭林业收入;林改满意度在5%的显著性水平下通过了检验,说明农户对林改各方面的政策落实情况越满意,家庭的林业收入越高。模型5被解释变量为农户家庭的非林业收入,城镇化率对家庭非林业收入的影响在5%的显著性水平下通过了检验,说明城镇化的推进给农户家庭带来了更多的非农、非林就业机会,对家庭非林收入的增加带来了显著的正向影响,林改满意度对家庭林业收入无显著的影响作用。 再关注控制变量中的家庭特征发现,教育程度对家庭收入具有较强的正向影响作用,农户家庭的社会资本,如村干部身份特征对农户家庭收入也具有显著的正向作用。即农户受教育程度越高或担任村干部,其收入增长的可能性就会越大。模型中资源禀赋中的土地特征对收入具有显著影响,其中较特殊的是林地块数对农户收入具有显著的正向影响,这与福建省整体林地细碎化有关。林地块数虽然较多,但形成了与农户家庭相适应的资源配置[29],所以这也同样有利于提高农户的林业收入。其中,交通便利的面积与林业收入呈现负向显著影响关系,其原因可能是交通便利不利于防范林木偷盗。 表4 城镇化、林改满意度对家庭收入影响稳健性检验结果 (续表4) 变量 模型4:家庭总收入 模型5:家庭林业收入 模型6:家庭非林业收入 Coef.P>zCoef.P>zCoef.P>z模型参数: -cons 49900.66*0.097 2973.970.843 46926.69*0.08 N564564564 r2-a0.220.180.18 F11.739.459.29 城镇化、林改满意度对家庭收入影响稳健性检验结果见表4。通过随机抽样,抽取85%的样本对模型分别运行。从模型4—6的结果来看,模型1—3结果具有一定的稳健性。 基于上述模型结果的分析发现,户主的受教育程度和是否为村干部对农户家庭的收入具有较强影响。为了进一步探索城镇化与林改制度对不同群体的影响,本文将以教育程度不同和社会身份特征不同进行分群估计。城镇化、林改制度对不同教育程度农户的影响结果见表5。从模型运行结果可见,农户教育背景差异会使城镇化和林权制度改革对家庭收入影响发生差异。具体而言,在受教育年限小于6年的群体模型中,城镇化对家庭总收入和家庭非林业收入有显著的正向作用;对受教育年限大于6年教育群体中,则仅对家庭的林业收入有显著的正向促进作用。这说明城镇化带来人口流动和劳动力转移,对受教育程度较低的农户影响较大,对受教育程度较高的农户作用不明显或不起作用。就林改满意程度而言,对受教育年限在6年以下的群体,农户对林改政策越满意,家庭非林业收入就越高,对受教育年限在6年以上的农户群体不存在显著影响。不同教育程度的农户群体在对城镇化发展和林改制度的认识上存在较大的差异。就模型结果来看,教育程度较低的群体更倾向于从事非林工作,如外出打工等方式提高家庭收入,且对林改满意度的阈值较低,容易对林权制度改革的各项措施满意;受教育年限较高的农户群体倾向于从事林业工作,且对林改满意度的阈值较高。即他们对林改制度改革的各项措施较难满意,认为林改制度的具体落实还具有可改进的空间。 表5 不同受教育程度群体城镇化、林改满意度对家庭收入影响回归模型 注:控制变量不做展示,其中不包含教育年限,模型1的平均VIF为3.49;模型2的平均VIF为2.50。 注:控制变量不做展示,其中不包含是否为村干部;模型1的平均VIF为3.32,模型2的平均VIF为2.23。 不同社会身份特质群体在城镇化、林改满意度方面对家庭收入的影响回归模型结果见表6。从模型运行结果可见,城镇化率对具有组织身份群体的非林收入群体具有显著的正向影响。组织内成员是一种社会资本,可通过多种渠道变现达到减贫效果[31],这是特殊身份导致信息不对称带来交易成本不同的差异,同时说明随着城镇化率的提高,组织内成员提高其家庭收入的概率高于不是组织内成员的农户家庭。 对林改满意度而言,是否为组织内成员不具有显著的差异影响,从一定程度上说明随着我国加强对政府公务员廉政教育的推进,林权制度改革在实际操作中具有一定的公平性,没有因为身份特征不同而产生区别对待。 本文对城镇化和林改满意度对家庭收入的影响模型进行了分析,并按照受教育程度不同和社会身份不同进行了分群估计,发现城镇化和林改满意度对不同教育程度和不同社会身份的农户群体影响不同。但通过上述分析,只能确定城镇化和林改满意度对农户收入确实产生了一定影响,而无法确定城镇化和林改满意度对家庭收入影响的作用机制。本文建立了相关模型,从农户林业经营投入这一角度讨论了城镇化和林改满意度对农户家庭收入影响的作用机制。 城镇化和林改满意度对农户劳动力投入的影响模型运行结果见表7。影响农户林业收入最重要的因素是对林业的投入,其中劳动力投入、物质投入、土地面积投入对林业产出都具有正向影响[32]。城镇化率反映的是人口迁移,由此带来农村劳动力向城市转移,劳动力投入又是林业投入中的重要组成部分,所以建立劳动力投入、自投工投入和雇工投入为被解释变量的模型用于检验城镇化给农户家庭收入带来影响,具有合理性。 表7 农户林业劳动力投入影响模型 注:由于版面限制,控制变量不做展示。模型1—3平均VIF为2.73,表8同。 从模型运行结果可见,城镇化率在5%的统计水平下对雇工投入产生了显著影响,表明随着城镇化的推进,农户家庭更加的是倾向于增加雇工的投入,而不是自投工的投入。从这一角度可解释城镇化率为什么可提高农户家庭的林业收入。虽然城镇化进程导致农户家庭一部分劳动力从事非林劳动,但是这一部分家庭仍有通过增加雇工投入,从而保持林业收入增长。 城镇化和林改满意度对林业经营的不同阶段的影响见表8。林业经营行为中较重要的两个阶段的经营行为是造林阶段和抚育阶段,而林改满意度对农户林业收入的影响主要是通过农户经营行为实现,综合既有文献研究,将该模型用于检测林改制度对农户投入来验证对农户林业收入的影响具有一定的合理性。从模型运行结果来看,林改满意度对造林投入具有显著的正向影响,农户对林改制度的满意度越高,家庭造林投入越高,对抚育投入有较显著的负向影响。即对林改制度越满意,反而会减少林业的抚育投入。但从两阶段的总投入来看,林改满意度仍然有利于农户家庭对林业经营的投入。城镇化率在10%的统计水平下对抚育阶段投入呈显著负向影响,说明城镇化推进确实对农户经营投入具有负向影响。 表8 造林阶段、抚育阶段投入影响模型 基于上述结果分析,显然支持目前学界主流的结论,即城镇化和林权制度改革对农户家庭收入的提升确实具有较强的影响,其中教育和社会地位的异质性发挥了重要作用。城镇化对家庭收入具有显著的正向影响,城镇化进程有利于农户家庭收入的增加。 城镇化对家庭总收入、林业收入和非林业收入均具有显著正向影响,影响程度不同。城镇化带来人口流动对农村劳动力资源配置带来较大冲击,但在社会资本和人力资本异质性的角度下,城镇化带来的影响具有显著差异性。林权制度改革满意度对农户家庭的林业收入具有显著正向影响,对林权制度改革具体实施越满意,农户家庭的林业收入就越高。林权制度改革确实有利于提高农户家庭林业收入,林权制度改革通过对造林、抚育两阶段投入影响,进一步影响农户家庭收入。 基于模型结果分析及研究结论,为了提高林业种植农户家庭的收入,本文提出以下政策建议:①进一步深化林权制度改革,完善相关配套政策。集体林权制度改革虽然在一定程度上促进了农户的林业经营积极性,但集体林权制度改革是一个综合性、系统性和连续性的工程,根据《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》中林权制度的改革,还包括了投融资、公共财政、经营权等方面的制度,这就需要地方政府整合现有资源为集体林权制度改革提供配套政策,公共财政方面给予一定的扶持,引入社会力量参与,完善林木流转市场服务体系,提高林权金融市场活力,进一步提高农户的林业经营积极性和对制度改革的满意度,提高农户的家庭收入,实现森林的经济效益、生态效益和社会效益全面发展。②推进城镇化进程,优化农村劳动力配置。随着城镇化进程的推进,农村剩余劳动力将不复存在,虽然城镇化在一定程度上给农户家庭的非农收入带来明显提升,但要防止农村劳动力向城镇过度转移,使农村劳动力配置失衡,这样就无法满足林业的正常生产需要。根据本文研究发现,通过提高农村居民的人力资本(教育水平)可在一定程度上防止农村居民盲目向城镇转移。③建立深化林业综合改革的试验区,提升城镇化与林权制度改革的综合效用。在城镇化进程的推动下,从事林业经营的农户大量迁往城镇居住,这会导致林业种植农户从事林业生产的成本大幅提高,导致部分农户放弃林业经营。因此,建议林业综合试验区认真探索在城镇化进程中如何发挥林权制度改革的优势,优化林权管理制度,提高农户家庭的收入。

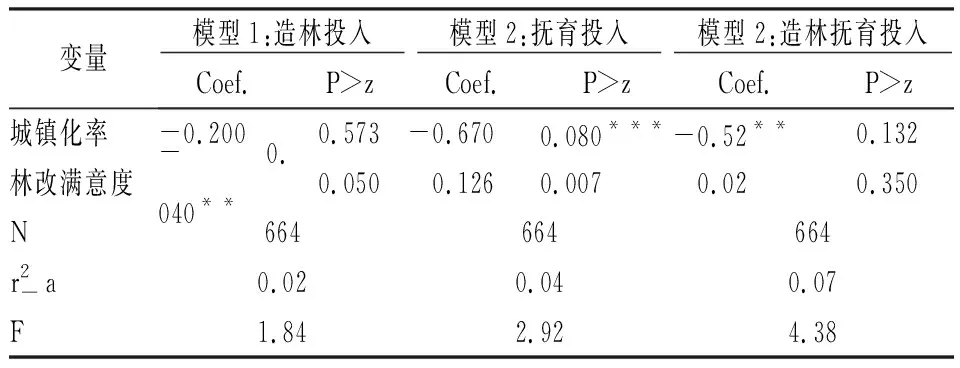

4.3 对家庭收入影响的作用机制分析

5 结论与政策建议

5.1 结论

5.2 政策建议