益肾化痰法对乳腺癌骨转移患者血液PTHrP、FGF-β、BSP水平的影响及作用机制分析

王俊涛,尹怡,李晓婷,马征,马金玉,郅中怡,杨明明,杨冠森,王祥麒

(河南中医药大学第三附属医院 肿瘤科一病区,河南 郑州 450000)

乳腺癌成为威胁女性生命健康的恶性肿瘤之一,乳腺癌细胞丧失正常细胞的特征,细胞间的连接较为松散,极易脱落而借助淋巴液或血液转移,形成转移灶,对患者生命威胁较大[1]。骨转移为乳腺癌常见的转移类型,中医认为乳腺癌骨转移的发生与患者患病日久,正气不足,肾经耗损,骨髓空虚,邪毒借此侵入骨体而发病,故临床治疗应以补肾益气散结为主。益肾化痰法以补助正气,充养肾精,散结,化痰,消瘀为主要功效,与乳腺癌骨转移之病因病机相对应[2]。笔者在我院乳腺癌骨转移患者中应用益肾化痰方,发现该方法应用后患者的血液PTHrP、FGF-β、BSP水平得到改善,现将本次研究报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

以河南中医药大学第三附属医院收治的乳腺癌骨转移患者90例为研究对象,年龄范围(36~65)岁,平均年龄(48.31±10.14)岁。诊断标准:依照中国抗癌协会乳腺癌专业委员会制定的[3]《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范(2017年版)》中乳腺癌的诊断标准为标准,行X平片、CT、MRI、PET或骨穿刺活检等手段诊断骨转移。纳入标准:患者符合乳腺癌骨转移诊断标准;患者未使用研究治疗方案外药物;患者无过敏与严重不良反应;患者不存在心功能衰竭、肾功能衰竭、肝功能不全等情况。剔除标准:患者随意使用药物;患者出现严重过敏与不良反应被迫终止干预。

1.2 分组与干预方法

1.2.1 分组方法

将2014年12月—2017年12月收治的乳腺癌骨转移患者90例为研究对象,采取数字表随机分组法分为观察组与对照组各45例,对照组实施常规乳腺癌骨转移治疗方法,观察组以对照组为基础使用益肾化痰方。其中观察组年龄范围(36~64)岁,平均年龄(50.07±11.01)岁;疾病分期:III期18例,IV期25例;手术类型:全乳房切除术34例,保乳手术11例。观察组年龄范围(36~64)岁,平均年龄(50.13±10.99)岁;疾病分期:III期19例,IV期24例;手术类型:全乳房切除术33例,保乳手术12例。两组一般资料无明显差异,P>0.05,具有对比价值。

1.2.2 治疗方法

两组均在影像学检查结果引导下行乳腺癌手术,对照组采取常规乳腺癌术后治疗方法:放射性疗法、化学疗法、内分泌疗法、生物靶向治疗联合或单独疗法,骨转移使用唑来膦酸、双膦酸盐等骨转移对抗药物,癌痛严重者依据情况选择辅佐剂、非麻醉性止痛药与麻醉性止痛药[4]。放化疗期间出现胃肠道不良反应者使用奥美拉唑、碳酸氢钠、六君子汤等胃动力与胃黏膜保护类药物。

观察组在常规治疗基础上使用益肾化痰法,自拟益肾化痰方进行治疗:益肾化痰方:熟地黄30 g,杜仲15 g,怀牛膝15 g,桑寄生9 g,白芍15 g,山慈菇12 g,白芥子15 g,生牡蛎30 g,浙贝母15 g,皂角刺12 g,片姜黄15 g,苏木12 g。将生药用5倍体积量水浸泡2 h,煮沸30 min,过滤分离药液及药渣,药渣再加入3倍体积量水煎煮20 min,过滤后留药液,合并两次药液共500 mL左右。250 mL/次,2次/d,于早上9点与晚上9点按时服用。

两组均以2周为1疗程,干预4疗程后进行治疗效果评估。

1.3 评价指标

1.3.1 甲状旁腺相关肽(PTHrP)表达检测

采用常规ABC法进行PTHrP的免疫组织化学染色[5]。PTHrP的阳性细胞染色为棕黄或棕褐色,定位于胞质,连续计数>10个高倍视野,每个高倍视野计数100个腺上皮细胞,计算阳性细胞的平均百分率,阳性细胞数<25%为阴性,25%~80%为弱阳性(+),>80%为强阳性(++)。

1.3.2 纤维细胞生长因子(FGF-β)检测

FGF-β染色[6]阳性者在细胞浆有棕黄色颗粒沉着, 部分细胞同时存在核染色。为精确判断蛋白的表达程度及减少假阳性率, 制定免疫组化半定量标准: 每张切片随机观察10个高倍视野,每个视野计数100个癌细胞,根据细胞浆的着色程度及着色细胞的百分率进行评分并计算阳性系数:基本不着色者为0分,着色淡者为1分,着色适中者为2分,着色深者为3分。着色细胞占计数细胞百分率≤5%为0分,6%~25%为1分,26%~50%为2分,≥51%为3分。将每张切片着色程度得分与着色细胞百分率得分各自相乘,即为阳性系数。阳性系数0、1分为阴性(-),2、3分为弱阳性(+),4~6分为阳性(++),7~9分为强阳性(+++)。

1.3.3 骨唾液酸蛋白(BSP)检测

参照文献[7],采用免疫组织化学染色对组织标本处理: 固定、脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。在光学显微镜下观察,根据棕色反应的阳性强度及阳性细胞数判断结果。BSP每张切片观察5个高倍视野,阳性细胞染色为胞浆棕黄或棕褐色,计算阳性细胞比例。阳性细胞比例=阳性细胞个数/总细胞个数×100.00%。

1.3.4 不良反应

观察两组恶心、呕吐、腹痛、腹泻、皮疹、感染、放射性皮炎等不良反应发生情况,记录例数,计算发生率。

1.4 统计学方法

使用SPSS19.0版本统计学软件进行研究数据分析,以t值检验各组计量资料,χ2检验计数资料以,a=0.05为检验水准,P<0.05认为差异具有统计学方面意义。

2 结果

2.1 干预前后两组患者PTHrP细胞阳性率对比

结果显示,干预前两组的PTHrP细胞阳性率无明显差异,P>0.05,干预后两组患者阳性率均降低,但观察组阳性率(69.42±3.12)%低于对照组(77.53±4.01)%,两组相比P<0.05,详见表1。

表1 干预前后两组患者PTHrP细胞阳性率对比(%)

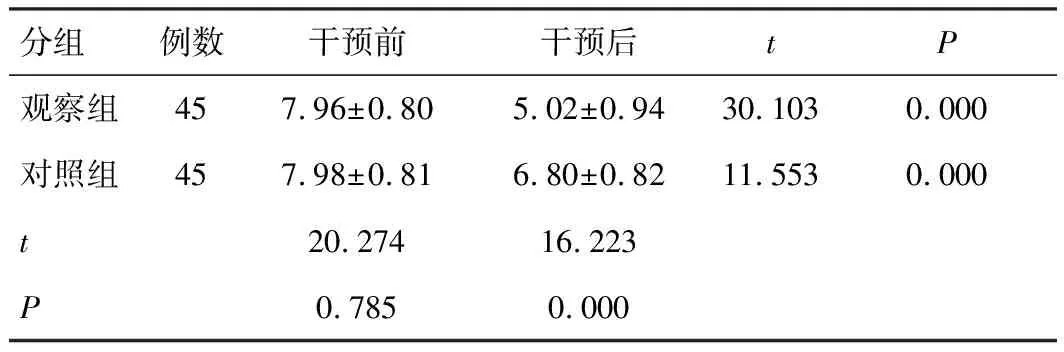

2.2 干预前后两组患者FGF-β细胞阳性指数对比

结果显示,干预前两组患者的FGF-β细胞阳性指数无明显差异,P>0.05,干预后两组的细胞阳性指数均下降,但观察组的阳性指数(5.02±0.94)分低于对照组(6.80±0.82)分,两组相比P<0.05,详见表2。

表2 干预前后两组患者FGF-β细胞阳性指数对比(分)

2.3 两组干预前后BSP细胞阳性率对比

结果显示,干预前两组的BSP细胞阳性率无明显差异,P>0.05,干预后两组患者阳性率均降低,但观察组阳性率(61.31±6.45)%低于对照组(70.40±6.10)%,两组相比P<0.05,详见表3。

表3 两组干预前后BSP细胞阳性率对比(%)

2.4 两组不良反应情况对比

结果显示,观察组患者的治疗不良反应发生率低于对照组(28.98% VS 53.33%),两组相比P<0.05,详见表4。

表4 两组不良反应情况对比

3 讨论

乳腺癌骨转移为常见乳腺癌转移类型,当骨转移发生时患者须承受巨大疼痛,临床一般使用唑来膦酸、骨硬化蛋白抗体等骨转移对抗药物联合常规乳腺癌疗法方式治疗[8-10],近些年有学者提出中药在骨转移中的治疗价值,方颖等在其研究[11]中提出补肾活血汤联合唑来膦酸可促进乳腺癌骨转移患者骨质恢复并降低骨性疼痛。笔者在我院乳腺癌骨转移患者常规治疗基础上使用益肾化痰方,效果满意。

中医理论中认为肾主骨生髓,当骨骼出现改变时多为患者肾脏功能异常,而乳腺癌患者发病日久损耗正气,进而肾脏功能受到影响,肾气不足则骨髓空虚,为骨转移创造条件。而益肾化痰方以熟地黄与杜仲为君药,起到滋阴补血、填精益髓、补肝肾强筋骨的功效,桑寄生、怀牛膝与白芍为臣药辅助君药发挥强肝肾止痛之功,山慈菇、白芥子散结化痰,生牡蛎软坚联合浙贝母、皂角刺两味佐药共奏化痰消积之功,片姜黄活血止痛,苏木引经为使药。各药合用可奏补益肾精、充盈骨髓、驱邪外出之效。西医认为骨转移与血液PTHrP、FGF-β、BSP水平密切相关,方药中熟地黄可促进成骨细胞增殖与分化;杜仲总黄酮可优化骨细胞增殖能力,优化细胞抗氧化能力;怀牛膝甾体与皂苷成分可优化血清碱性磷酸酶、血清骨钙素及Ca2+水平,降低血清P水平,优化血液黏度并对抗炎症反应;白芍总苷可起到镇痛作用;浙贝母中有效成分如贝母甲素、贝母乙素、贝母辛具有逆转录肿瘤细胞作用;皂角刺提取物可改善人体IL-2、IL-6、IL-12、TNF-α的表达水平,强化机体免疫力。

结果显示,干预前两组的PTHrP细胞阳性率无明显差异,P>0.05,干预后两组患者阳性率均降低,但观察组阳性率(69.42±3.12)%低于对照组(77.53±4.01)%,两组相比P<0.05;干预前两组患者的FGF-β细胞阳性指数无明显差异,P>0.05,干预后两组的细胞阳性指数均下降,但观察组的阳性指数(5.02±0.94)分低于对照组(6.80±0.82)分,两组相比P<0.05;干预前两组的BSP细胞阳性率无明显差异,P>0.05,干预后两组患者阳性率均降低,但观察组阳性率(61.31±6.45)%低于对照组(70.40±6.10)%,两组相比P<0.05;观察组患者的治疗不良反应发生率低于对照组(28.98% VS 53.33%),两组相比P<0.05。

综上所述,乳腺癌骨转移患者常规治疗基础上加用益肾化痰方能够有效改善患者的血液PTHrP、FGF-β、BSP水平,对抗骨转移症状,并降低不良反应发生率,其机制与益肾化痰方改善肾虚骨髓空虚及药物有效成份可抑制骨破坏增加骨形成、对抗肿瘤细胞增殖并改善免疫功能有关。