“象文学史上的一页,未必有益于国人”以及茅盾的写作

——茅盾致周作人一九二一年八月十一日函

北 塔

中国现代文学馆

启明先生:

前日快信亮〔谅〕蒙鉴矣。今得七日手书,敬悉一是。舍弟德文一无程度,大概不能入德文系旁听,只可先入英文系,随后再到德文系旁听(如此办法,应否先向顾孟余先生一说否,请先生酌示)。唯文凭一层颇为难,因舍弟从未正式读完一个学校,河海工程只差三个月,故亦没有毕业文凭;不知能否通融。大概下半年总得进个学堂,强制的振振精神。

刘半农先生所云勃洛克的《十二个》,想系俄国诗人Alexander Block的《十二个》一篇。此篇长诗英译有《自由人》杂志(Freeman)去年九月号载过,虽有三页之多,但不算甚长,刘先生之书价六先令,想来所载不止此书,或有一长序也。《自由人》上所载,不著译者姓名,后记得于他处见此诗单印本之广告,下有译者名,但已记不起,且并此广告亦无法觅矣。《十二个》刘先生译得如寄来时,也请先生寄下。

文学研究会分子只限对于文学有研究者,实际似狭一点;先生拟设一会之办法,极端赞成;财力不怕不足,就只怕少人。我想北京一定可以先举办一个讲演会(北京人也多些),就把讲演稿作为讲义,分发远处,似尚易行。《小说月报》投稿者亦常便问种种文学上的常识话头,又有特写信来问有什么中文本书可看者,弟本思于七号起提出一段工夫来专写这些信,即在《说报》通讯栏中答复。现在工夫既没有,《说报》篇幅亦不够,已成泡影了。如北京能成立文学讲演会,则讲义印刷一事,商务定可办到。上海举行此会,很不容易,因上海谩骂之报纸太多,《晶报》常与《小说月报》开玩笑,我们要办他事,更成功少而笑骂多;且上海同人太少,力量亦不及。

捷克材料缺乏,只好付缺。先生所云Mijatovitch之书乃塞尔维亚。我前信误写,前日记起,急函先生说明,故有“仍请先生任之”一语;今当从先生之说不如缺乏。鲁迅先生说“象文学史上的一页,未必有益于国人”,真痛快,彻底讲来,自是小说有影响于人心,文学史仅仅为研究者参考,但总觉这“聋子的耳朵”,不能忍得舍去。据实说,《小说月报》读者一千人中至少有九百人不欲看论文。(他们来信骂的亦骂论文,说不能供他们消遣了!)

祝先生健康

雁冰 八月十一日

勃洛克

茅盾在这封致周作人的信中谈了几件事,首先是其弟泽民读书事,接着是刘半农对勃洛克的《十二个》翻译未遂事,以及文学研究会在京沪两地举办讲演会的可行与否的分析建议,最后又对鲁迅之“象文学史上的一页,未必有益于国人”的提倡小说创作的观点表示赞同。关于其弟沈泽民读书事,在前几篇茅盾书简解读中均有设计,此处不赘。此封信所谈其余几件事,所包涵的信息量较多,依次释读如下。

关于勃洛克的《十二个》

亚历山大·勃洛克(1880-1921)是苏俄象征主义诗派的领军人物,其英文姓氏一般译成Blok,而不是Block,因为后者有“街区”的含义,恐怕英文读者会望文生义。茅盾此处是误写了。

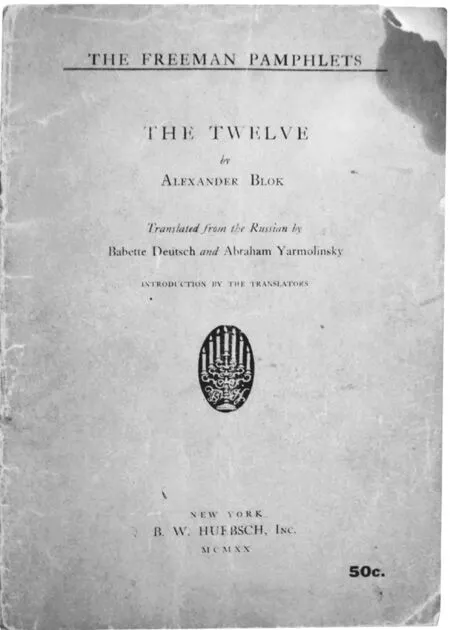

勃洛克的代表作《十二个》(The Twelve

)写于1918年,是一首长诗,诗作仿照十二使徒寻找耶稣基督的故事,写十二个赤卫军战士在革命刚刚过去后的风雪之夜巡视圣彼得堡大街,以此呼应十月革命。那些旧制度的维护者——资本家、雄辩士、神父、贵妇人,在黑暗中咒骂革命,而代表新时代的十二个战士则坚定前进。《十二个》发表后,不仅在苏联,在欧美各国也引起轰动,很快就被翻译成英语等多种语言。其英译1920年9月刊载于美国的《自由人》杂志(Freeman

)。这本杂志当时刚刚创刊,其创办人之一叫艾尔伯特·杰伊·诺克,是一位自由主义作家、教育理论家,他们创办这份杂志的最初目的是把它作为宣传“单一税”运动的工具。他们把“十月革命”看作为一项自由主义运动,把“十二个”看作为自由主义战士,所以第一时间刊登了这首长诗的英译。

The Twelve(勃洛克《十二个》)

茅盾应该就是在这家杂志上读到这首长诗的,在他印象中,这首诗不是特别长。茅盾非常敏感,而且有经验。当他得知刘半农买了这首诗的英译单行本后,就意识到可能有一长序,他记得译者的姓名杂志上是没有的,而在书的广告上反而有。

那么,英译者到底是谁?刘半农买的又是哪个版本?到底是否真的有茅盾所说的长序?

据相关资料显示,刘半农买的应该是1920年纽约B.W. Huebsch出版公司推出的初版本英译《十二个》,是“《自由人》小册子丛书(Freeman Pamphlets

)”里的一种,封面上赫然印着两位译者的名字:Babette Deutsch和Abraham Yarmolinsky。的确不太好记,怪不得连茅盾都没能记住。里面确实有译者撰写的长篇“引言”(introduction

)。“刘半农先生所云勃洛克的《十二个》,想系俄国诗人Alexander Block的《十二个》一篇……刘先生译得如寄来时,也请先生寄下。”这段隐含着茅盾知道刘半农有翻译此诗的打算,所以才拜托周作人待刘半农译毕后,将译稿寄给自己。那么,刘半农后来翻译了吗?答案非常遗憾:没有。

顺便指出,就在茅盾与周作人在通信中谈论勃洛克期间,勃洛克于1921年8月7日在圣彼得堡去世。不过,茅盾和周作人,连同刘半农当时都未必得知这个噩耗,因为茅盾是在勃洛克去世4天后的8月11日写作的此信,从时间上推测,以当年的通信速度,无论是从圣彼得堡到中国(周作人所在的北京或茅盾所在的上海),还是从圣彼得堡到法国(刘半农所在的巴黎),消息走得没那么快。因此,他们的通信中均没有提到这一坏消息。

关于文学研究会的讲演会

1921年1月4日在中山公园来今雨轩,文学研究会如期举行成立大会,“与会者共二十一人,推举蒋百里为主席,主要讨论会章及本会的具体举措,包括读书会、基金募集问题、图书馆问题、会报问题、丛书问题、讲演会、会址问题等”。由此可见,文学研究会在成立的时候就有举办讲演会的计划。

《周作人讲演集》

作为文坛名流,周作人和茅盾常被各种机构请去做讲演。与茅盾相比,周作人更喜欢讲演,有《周作人讲演集》为证(止庵编,河北人民出版社2004年版)。他曾于书信中向茅盾提出举办讲演会的建议,茅盾表示“极端赞成”。但笔者以为茅盾的真心话或是“谨慎同意”,之所以这么说,原因如下:

1.从茅盾的生平行事中可以看出,他并没有周作人那种亲自上阵去做讲演的积极性,而是更倾向于以文字去跟人交流。这是由他的个性也是由他的职业决定的。作为杂志编者,“投稿者亦常便问种种文学上的常识话头”,他跟读者的互动方式主要是通信,而不是面谈。他在《小说月报》设立有专门栏目,统一公开答复读者来函,即“读者文坛”和“通信”两个栏目。这两个栏目不是每期都有,比如1921年7月号没有“通信”,1922年3月号和6月号没有“读者文坛”。

2.茅盾建议先在北京搞,上海暂缓。首先因为召开讲演会,需要报纸的合作,比如前期登布告、后期做报道等,而“上海谩骂之报纸太多,《晶报》常与《小说月报》开玩笑,我们要办他事,更成功少而笑骂多”。

《晶报》曾对“五四”爱国运动进行嘲讽。从“五四”开始,全国学生兴起长期的激烈的抵制日货行动。1920年5月12日,扬州学生因查禁日货遭到船户殴打,学生们提起诉讼,要求准许他们拥有查货的自由。5月18日,(李)涵秋就在《晶报》发表杂感式时评《船户打学生》一文,说:“以后还需得叫那些住户居民,三更半夜,不许关门睡觉,听凭学生检查,才是彻底的办法。”语调阴阳怪气,充满了对学生正义行为的冷嘲热讽。

《晶报》又曾对“五四”新文化运动进行揶揄。1921年8月1日,《晶报》发表胡寄尘的小说《一个被强盗捉去的新文化运动者底成绩》,嘲笑新文化运动者手无缚鸡之力,只会打电报、发传单,根本没有实际改造社会的能力。

《晶报》

在茅盾这样的新文学大将看来,所有这些哪怕打着“商榷”旗号的辩论文字都不啻是箭矢,这让他耿耿于怀,所以要在这封信里专门提一下《晶报》的“笑骂”习性。

暂不在上海举办讲演会的另一个原因,是“上海同人太少,力量亦不及”。召开讲演会,需要“兴师动众”,跟北京比起来,上海的同仁力量相对薄弱,所以事情“很不容易”办成。也许周作人读到本信之后,感受到了茅盾对讲演会的不甚热衷,后来便也不怎么提了。于是,文学研究会举办讲演会的计划就此被搁置,后来在京沪两地也都没有真正好好地搞起来。

关于对鲁迅“象文学史上的一页,未必有益于国人”之观点的推崇

在给周作人这封信之前的上一封信中,茅盾曾在信末写下“捷克与波兰两评论文,务请先生担任”的话。笔者曾于此前的解读文章中分析,茅盾本来准备用于10月号专刊的这两篇评论文,周作人因为缺乏材料,最终没有撰写。或是周作人曾劝茅盾不如干脆不要这样的论文了,所以茅盾在8月11日的这封信中表达了放弃的态度:“先是捷克材料缺乏,只好付缺。”

之前,茅盾还想给周作人提供资料请他写,但在提供给周作人的资料中,误将塞尔维亚的Mijatovitch(米亚托维奇),当成波兰的(专号上发表了沈泽民翻译的米亚托维奇的《塞尔维亚文学概观》),错误发生后,茅盾不仅及时道歉,并表示听从周作人的意见。不过,茅盾并没有完全放弃论文。也许是在他的坚持下,周作人翻译了波兰学者阿勒·温斯奇的《近代波兰文学概观》,鲁迅帮编译了凯拉绥克的《近代捷克文学概观》。

比较有意思的是周氏兄弟不太积极撰写评论文字的另一个理由:这些概观文字,都属于“文学史上的一页”,其作用“仅仅为研究者参考”,“未必有益于国人”。那么,相比较而言,什么是有益于国人的呢?是真正的文学作品,“自是小说有影响于人心”。文学的目的在于以本体的审美特性,影响世道人心,从而促进社会的进步、文明的发展。周氏兄弟也好,茅盾也罢,虽然都是大学者,都研究并撰写文学史著作,却都认为作品的影响力远胜过评论。

在此之前,周氏兄弟尤其是鲁迅已经创作了在社会上产生较大影响的作品,而茅盾依然以评论家的形象屹立文坛。其实茅盾一直想搞创作,鲁迅这话说到他心里去了,于是他情不自禁地高呼“真痛快”。茅盾在信的末尾告诉周作人,读者来信骂论文,语气中虽然不无调侃,但内心的触动应该很大,也许那时他已经开始动了心思,要调整自己的文学形象——不仅是评论家,更应该是创作家。

1926年,茅盾开始动笔写小说,自此一发不可收,才有了后来影响深远的巨作《子夜》等,而追溯其创作小说的初始动机,是否有鲁迅这句话的作用力,我们不得而知。