基于情境要素拓展的岩土工程施工教学研究

霍宇翔,韦 猛,董秀军

成都理工大学 环境与土木工程学院,四川 成都 610059

在各大高校的土木工程、地质工程等本科专业中,大多开设了岩土工程施工类课程,并多将其作为专业必修课乃至核心课程。岩土工程施工主要讲述地基处理、深基础和边坡基坑中的各类岩土施工技术[1]。笔者一直为地质工程专业本科生开设此门课程,根据多年教学实践,该课与其他课程相比具有以下三个特点:(1)课程内的知识点众多,多呈知识团、知识链分布,在教学过程中一定要理清思路多比对,否则如果只通过单纯的文字、图片来表达,对于没有任何工程经验的学生而言,容易混淆相关的概念,无法形成牢固的知识体系。(2)课程内容多为地下隐蔽工程,在日常生活中学生缺乏接触机会,仅专业认识实习中有部分碎片化的了解,总体上无感性认识,完全依靠教学过程获取知识,所以必须要采用能够让学生印象深刻的教学方法。(3)由于在实际岩土工程施工中,整个过程受各方面因素影响,突发事件类型多样,必须要让学生理解在不同施工背景下,遇到的施工问题大相径庭,不同地区施工经验的搬用需要谨慎。

综上所述,在岩土工程施工教学过程中一定要增加知识的生动性和学生的感性认识,增强各要素影响力的教育,加深学生对施工过程的理解,由此达到课程的教学目的。当然岩土工程施工类教学在现场进行,无疑是最生动的,但是受到实践环节经费的限制和工程样本单一性的影响,在课堂教学中也需要将知识生动起来。本文以情境式教学为出发点,通过进行施工场景要素的划分和拓展,采用各类手段建立模块化典型情境,以求让学生接受更加生动的知识。

一、情境教学法的含义

“情境教学”最初是由J S Brown 等人在20世纪80 年代末的一篇名为《情境认知与学习文化》(Situated Cognition and the Culture of Learning)的论文[2]中所提及,它的基本思路中,不是把知识作为心理内部的表征,而是把知识视为个人和社会或物理情境之间联系的属性以及交互的产物。对于情境教学法而言,知识本身不是具体的对象,而是一种活动,这种活动总是基于情境的,而不是抽象的[3]。知识是个体在与环境交互过程中建构的,不是客观决定的,也不是主观产生的;知识是交互的一种状态而不是事实。知识并不是孤单的,它是指根据情境,并与情境结合在一起的,所以如果通过合理安排情境活动,将知识融入其中,这样才能使学习者真正掌握知识。抽象的东西是不容易记忆的,知识就像是一种工具一样,只有你使用它才能真正地了解它。在情境教学法中,除了传统教学过程中的知识传授外,教学还需要构建学习情境,将其与知识联系在一起。当前情境教学法已经在各类教学领域得到了广泛的应用[4-7]。

本文将依据岩土工程施工课程的特点,将施工环境要素细化后,构建典型情境,并在教学过程中平行拓展情境要素,以此使学生深刻理解知识点,达成教学目的。

二、施工情境要素划分

情境式教学需要个体与环境的交互,所以必须先建立施工情境。施工的真实场景可以通过多个要素的组合呈现出来,这些要素都是与施工工艺、方法相关的,也是需要主要讲述的知识点。

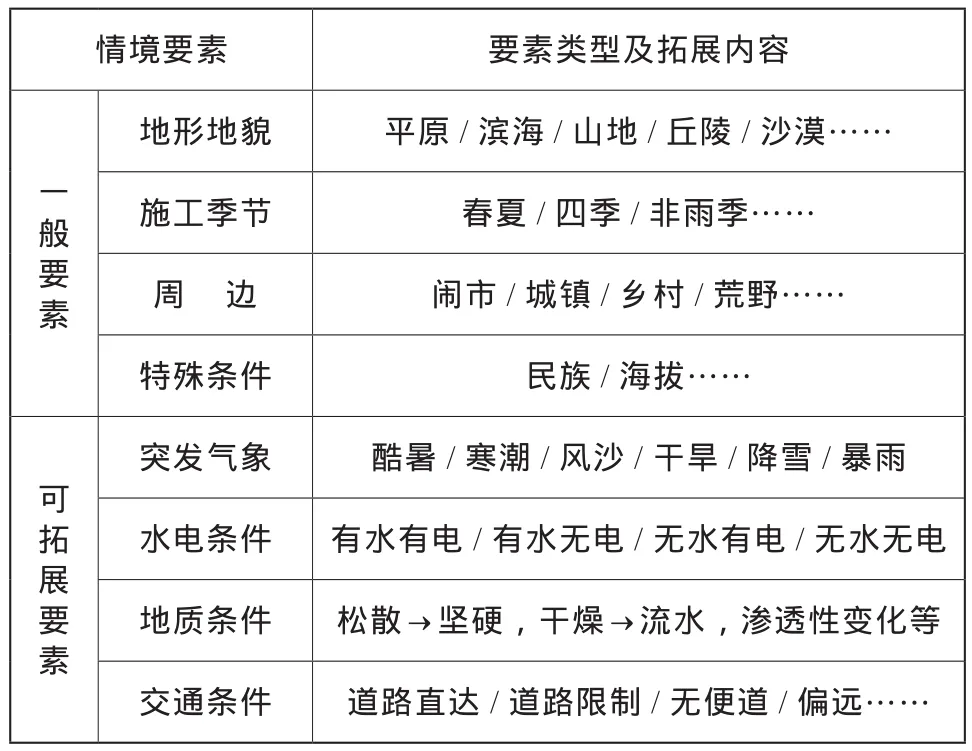

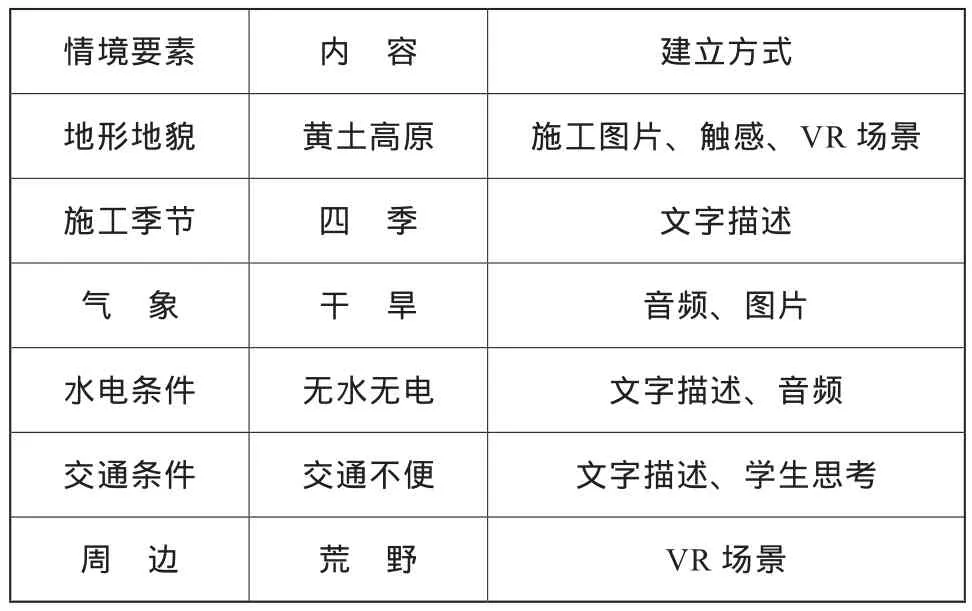

根据实际施工案例分解和施工影响要素分析,将施工情境要素分为地形地貌、施工季节、气象、水电条件、交通条件、周边以及一些特殊的条件和要求,具体的情境要素如表1所示,其中,一般要素往往在施工过程中是不易改变的,而拓展要素可以改变,但改变后会给施工带来问题。

表1 施工情境要素及拓展内容

上述要素相互之间并不是完全孤立,它们存在内在关系,不能简单地选取。比如说地质灾害项目多发生在山地,往往要求施工季节是非雨季,水电、交通条件多不便利,往往要面对断路、停电等突发情况等等。

所以需要根据类型对具体的工程项目进行梳理,分析合理组合情况,为情境要素的建立提供基础,构建典型情境。本文根据西南地区典型工程实例,逐个分析了水电工程、地质灾害、工民建筑、交通工程和矿山工程的典型情境特点,具体如表2所示。此外只要是不明显冲突,有典型实际工程依托的情境,各要素皆可组合,但是要避免明显不合理的要素组合,比如说水电工程如果搭配平原或闹市就是不合理的。

表2 工程类型典型情境要素特点

三、情境要素的建立方式

如前所述情境要素的建立,是以典型工程类型情境为基础的。情境要素按照其特点,可分为常规要素、可拓展要素两类,常规要素包括地形地貌、施工季节、周边环境等要素,主要与施工背景有关;可拓展要素包括气象、水电、地质和交通条件,这些要素会对施工方法、工艺产生影响。

情境要素采用正常施工要素建立直观感受,拓展要素主要考虑现场可能出现的特殊地质情况和突发性事件,如停水、停电、断路和恶劣天气等等。

各类情境要素在课堂教学中的建立,可以通过学生的视觉和听觉、触觉来感知。

1. 视觉

视觉是学生感受情境要素最主要、最直接的途径。要素中的地形地貌、施工季节和部分环境要素都需要通过视频、动画和图片来展现。此类多媒体素材应从实际工程中获取,并在同一个载体上应尽可能体现多个情境要素,并可采用文字说明的方式引导对情境要素载体的思考和理解。

2. 听觉

听觉是间接接受情境要素的途径,需要学生在理解和思考后,从以往的知识、经历中,根据要素构建情境。比如说可以体现出地形地貌、水电、交通条件、民族等内容。但在描述中应注意学生的知识背景和经历,并可以辅助其他的方式描述。

3. 触觉

触觉只在较少的情境要素中有所体现,比如说可以根据课堂教学中实际的天气变换,或者部分实际设备、材料、地质体的真实触感,让学生感受情境教学的要素。

根据三种类型的感官,本门课程根据课程讲授内容对应收集音频资源、图像资源和实物资源。当前主要整理各项资源的具体内容(如图1所示)。当前资源涵盖了地方特色、气象、环境、场景、施工机具等,尤其专门收集了警示音频、突发情况、建筑材料缺陷和设备机具损坏的图像资源,为情境要素的进一步拓展提供了支撑。

图1 各类情境资源类型图

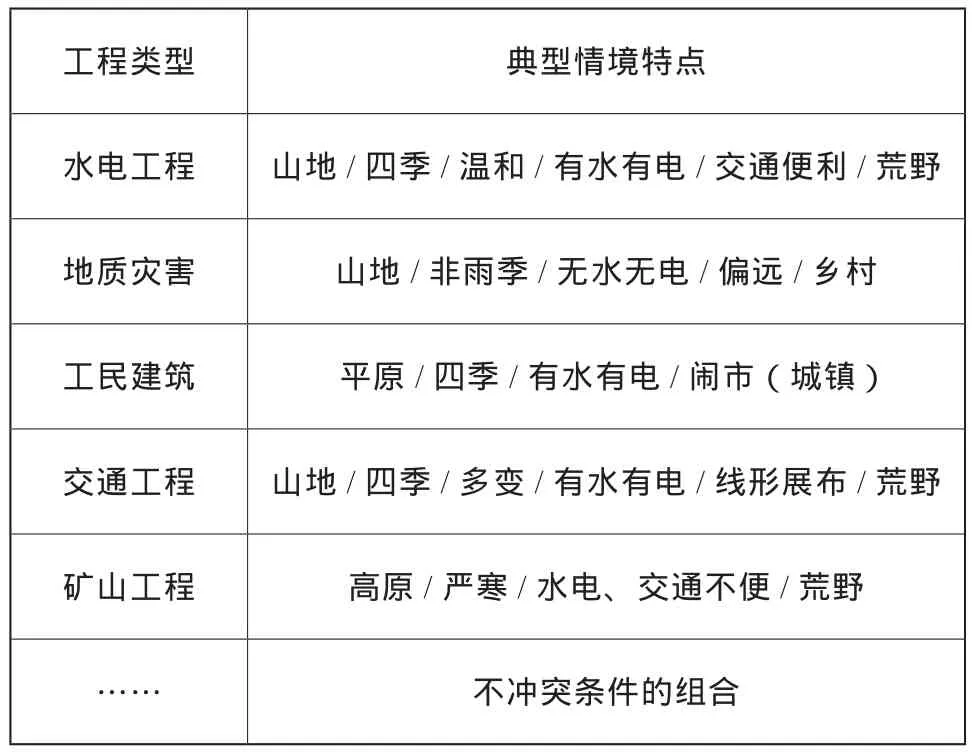

在收集课程资源过程中,利用我校地质与岩土工程虚拟仿真实验教学中心的地质灾害虚拟场景和地质钻掘虚拟实验部分,将虚拟场景作为情境资源的有效补充,虚拟现实技术开展虚拟现实教学,既能够为学习者创设丰富和逼真的学习环境,又能够充分调动学习者的主观能动性,这也是未来教学环境的主要营造方法和应用方式,虚拟资源如图2和图3所示。

在通过感官要素建立了情境要素后,就需要把课堂讲授的知识体系融入实际情境之中完成教学。下面通过课程中地基处理中的土桩的内容来说明,利用情境要素教学的展开过程,其中拓展内容主要是地质要素的改变。

图2 设备分体式查看虚拟场景

图3 切削钻头虚拟查看场景

四、典型情境式拓展教学实例

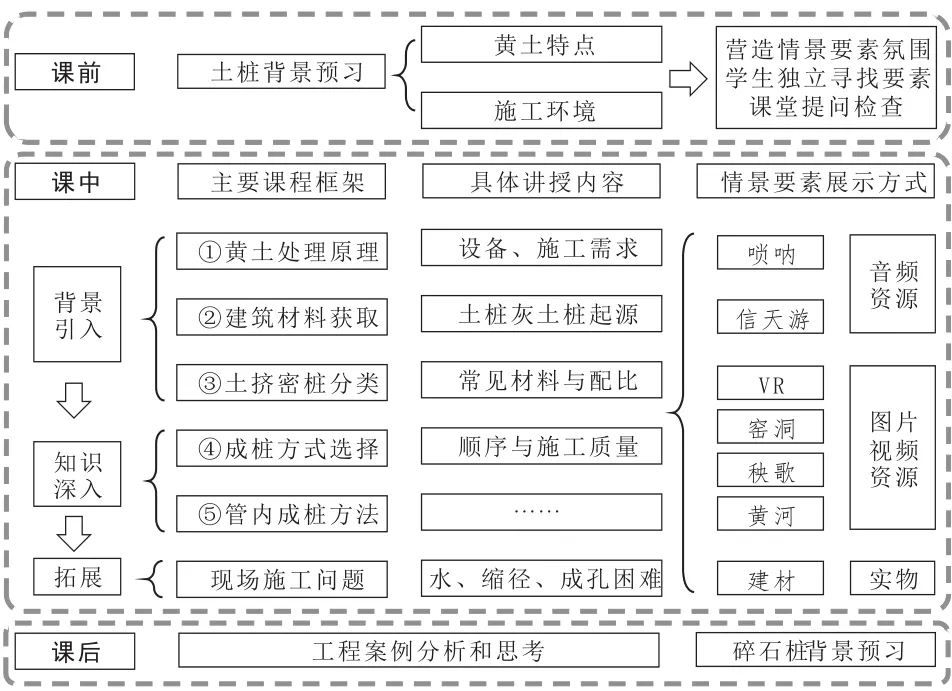

(1)教学目的:让学生掌握土挤密桩的特点和施工问题处理,了解土桩的适用地层和单桩施工工艺。

(2)教学知识点:土桩的适用条件,成桩工艺和设备,土桩施工中特殊情况的处理方法。

(3)教学方法:情境要素拓展教学法。

(4)典型情境:某厂房土挤密桩施工。

(5)情境要素:黄土高原,荒野平坦,干燥气候,周边无其他建筑材料可供采用,工厂厂房周边水电、交通条件较好。

(6)拓展要素:①夯打过程中出现渗水、涌水、积水现象。对应知识点:地层的适应性及处理方法。②夯打过程中出现缩径、成孔困难,坍塌。对应知识点:最优含水率和最大干密度。

(7)教学过程设计:教学分为课前、课中和课后三部分,课前教学让学生对黄土地基的处理方法进行寻找和预习。课中教学先通过各类手段引入工程背景,各类情境要素的建立方式见表4。然后再对各知识点展开讲授,在学生了解基本工艺后,提出施工常遇的问题及处理方式,并布置工程案例的作业让学生课后工程案例思考,具体设计流程见图4。

表4 典型情境式建立方式

图4 土桩施工部分的情境要素教学思路

其中的拓展要素为地质体的改变,主要的思路是:一般认为土桩是无法在含水地层中施工的,如果在施工过程中确实遇到水,应该如何处理。如果在施工过程中,土体的密实度总也达不到加密要求,是由于哪些原因造成的。这些要素通过情境拓展,让学生对知识的工程背景的认识更加深刻。

在情境式要素展开过程中,应充分依托已有的虚拟资源,比如在黄土地基处理施工中,结合黄土地区科研项目已有的VR场景和实际三维模型(图5),向学生展示虚拟场景,取得非常好的效果。近年来虚拟仿真技术、穿戴式设备快速发展,各类虚拟仿真类的教学资源正在逐步走入课堂,这些虚拟场景资源都可以作为极佳的情境要素支撑,这样更有利于让知识黏附于工程场景要素,方便学生区分不同技术方法的适用条件和类型。

图5 黄土场地的VR漫游场景

五、结语

在我国基础设施建设持续升温的今天,对于岩土工程施工技术的要求也越来越高,新技术、新方法层出不穷,各类方法由于其适用条件不一样,其工程背景有很大的差异,要让工程背景要素更加具体、丰满、形象,让学生在学习过程中更易于区分不同的施工技术和方法,而且不同要素的拓展让学生可以更深刻地认识到不同要素的影响力。

本文基于情境教学法的理念,从典型工程中提取、凝练各类知识要素,构建近似真实的施工情境,并通过知识要素的拓展,使学生自主比对各要素拓展前后的差异,认识控制施工工艺、方法的各类要素,实现了工程实践和理论教学的良好融合,促进了学生主动接受知识,获得了良好的课堂教学效果。