强化康复锻炼联合水针疗法对脑瘫患儿的影响

闻春波 尹保奇 李恩耀 赵永红

郑州大学第五附属医院 儿童康复科,河南 郑州 450000

脑瘫(cerebral palsy,CP)患者往往因运动与姿势紊乱而致日常活动能力受限,发病原因多为发育中的胎儿或婴儿非进展性的大脑损害[1-5]。运动障碍通常包括感觉异常,认知、交流、知觉以及癫痫发作等紊乱状态,轻度受累的儿童患者随着年龄的增长会有所改善,而相对严重的患儿则需进行广泛及创伤性的外科手术治疗[6-9]。CP是儿科最常见的神经功能障碍性疾患,心理压力与经济负担是患者本人、家庭和公共卫生共同存在的问题[10-14]。目前主要的治疗方法在于集中改善功能与将并发症最小化,包括物理治疗(PT)、职业疗法(OT)以及水疗(HT)等[15-18]。文献中报道年龄越小的患者由于大脑中髓磷脂少,促进神经生长的营养因子丰富,因此大脑的适应能力更强,并且神经组织的重组与再生依赖于长期高频率的使用,由此提示对于脑瘫患儿早期强化康复锻炼的必要性[19-25]。本文旨在探究常规强化康复方法是否联合水针疗法对脑瘫患儿的相关影响,以为临床的相关诊疗有一定的指导和借鉴意义。

1 资料与方法

1.1纳入及排除标准本研究为前瞻性的临床对照研究,研究时间段为2016-01—2017-12,研究对象为此时间段内至我院就诊的脑瘫患儿,纳入标准:(1)由2位儿科医生根据粗大运动功能分级系统(GMFCS)筛选出年龄为1~6岁痉挛性脑瘫患者为研究对象;(2)神经系统功能的损害均发生于出生前、分娩过程中或新生儿期;(3)患儿家长对本研究的知情同意并予以配合。排除标准:(1)患儿存在针灸治疗的禁忌证或听力与视力功能缺陷;(2)至研究时长期使用肌肉松弛药物及其他中草药疗法。本研究所有内容及相关操作均经我院伦理委员会知情同意。

1.2分组及干预方式使用标准计算机随机分层方法将患者分为A组与B组,随机化主要根据年龄(12~36个月或36~72个月)与脑瘫严重程度(GMFCS Ⅰ~Ⅲ级或Ⅳ~Ⅴ级)两个变量。治疗随访时间为16周,A组患者接受连续12周强化康复疗法(PT、OT、HT)联合水针治疗,5次/周,自第13周起不再接受正规治疗;B组患者在最初12周时间内仅接受强化康复疗法,无水针治疗。

PT、OT、HT每部分持续30 min,根据每位患者的基础能力制定个体化的功能目标,训练内容涉及肌肉的拉伸,主动与被动运动,主动姿势以提高身体平衡与姿势意识以及手部的特定功能训练等。PT侧重滚动、坐立、爬行及步行等粗大运动;OT注重精细运动,包括手眼的协调和日常生活活动的完成;HT则在温水中机体处于放松状态。为保证干预方法的标准化和个体之间的平衡治疗,水针治疗过程中每位患者按照该研究专门制定的综合针灸手册统一进行治疗,注射的药物为维生素B1与维生素B12,稀释于生理盐水中,每个穴位注射的剂量0.2~0.3 mL。头部取穴风池、百会及四神聪,四肢通常依据神经肌肉功能特征确定特定的肌肉为水针注射的位点,除肌腹注射以外,同时注重肩寥穴、曲池穴、内关穴、承山穴,足三里穴及公孙穴等与体位姿势、关节外展与屈曲相关的穴位进行注射,注射的频次为隔日进行一次。

1.3评价内容评价时间点为基线时以及后续的4、8、12、16周,共5次,评价依据粗大运动功能分级评价(GMFM-66)以及儿科残疾问卷调查(PEDI)中的自理能力、运动与社会功能3个评价部分,GMFM-66的评价过程中通过视频进行录像,由临床经验丰富的医师根据视频记录的内容进行评分,最大限度提高评估者之间的可靠性,所有患者5个时间点的DVD影像资料顺序均打乱,避免潜在的偏倚,同时评价者均于研究前经过相关培训并且对患者的分组不知情。

1.4数据分析采用SPSS 19.0软件进行数据分析,通过线性混合模型分析随时间推移组别间相关结果指标的差异。粗大运动功能会随着儿童的成长有所改善,尤其对于年龄较小的患儿,为了对此因素进行分析,接受强化康复治疗患者的结果与经典研究加拿大学者ROSENBUAM等[9]采用非线性混合效应模型进行比较;使用每位受试者观察到的GMFM-66变化分数进行匹配的配对t检验,并与预测的基线至12周以及16周时的GMFM-66变化分数配对;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

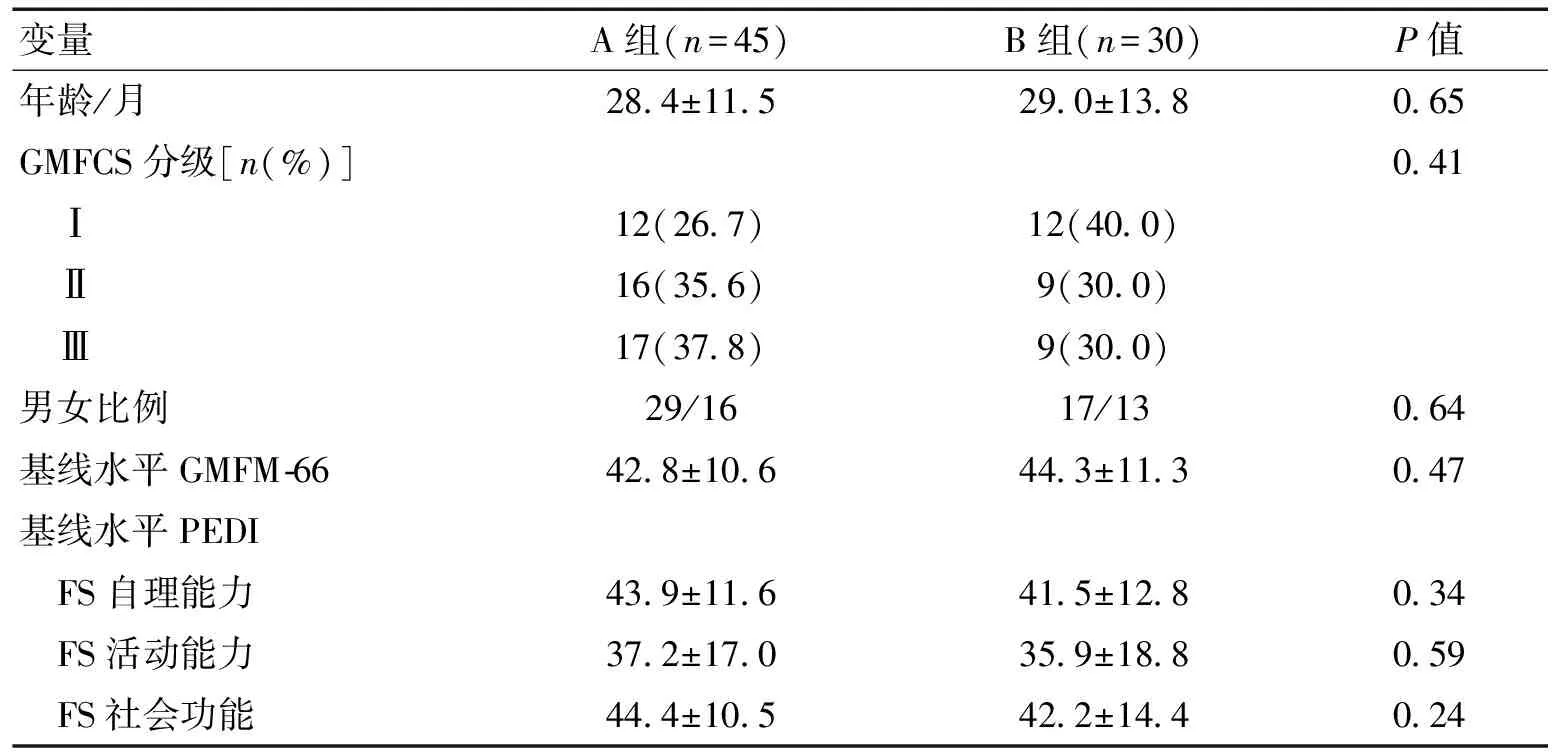

2.1一般资料共纳入100例CP患儿为研究对象,85例完成全部16周的治疗与评价方案,A组中50例,B组中35例;额外5例儿童完成12周的练习过程(4次评估结果),5例完成4周的练习(2次评估结果),由于本研究要求患者至少完成一次基线水平和12周的评估,最终75例患者纳入研究,所有患者入组时GMFCS分级均在Ⅳ级以下,且研究时间段内无治疗相关的不良事件发生。排除的患者与纳入分析的患者在年龄、性别等方面无显著性差异,但前者中GMFCS Ⅰ级患者比例较低而Ⅲ级患者比例较高。2组年龄、性别、GMFCS分级等差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 2组疗效比较图1显示为自基线水平至16周时间段内2组GMFM-66与PEDI运动能力调整后的平均值波动情况,12周时A组功能改善显著高于B组,虽然12~16周时A组不再接受水针治疗,组内虽无显著性改变,但仍呈上升趋势,提示水针治疗的效果仍然能够良好地保持,至研究终点仍显著优于B组。

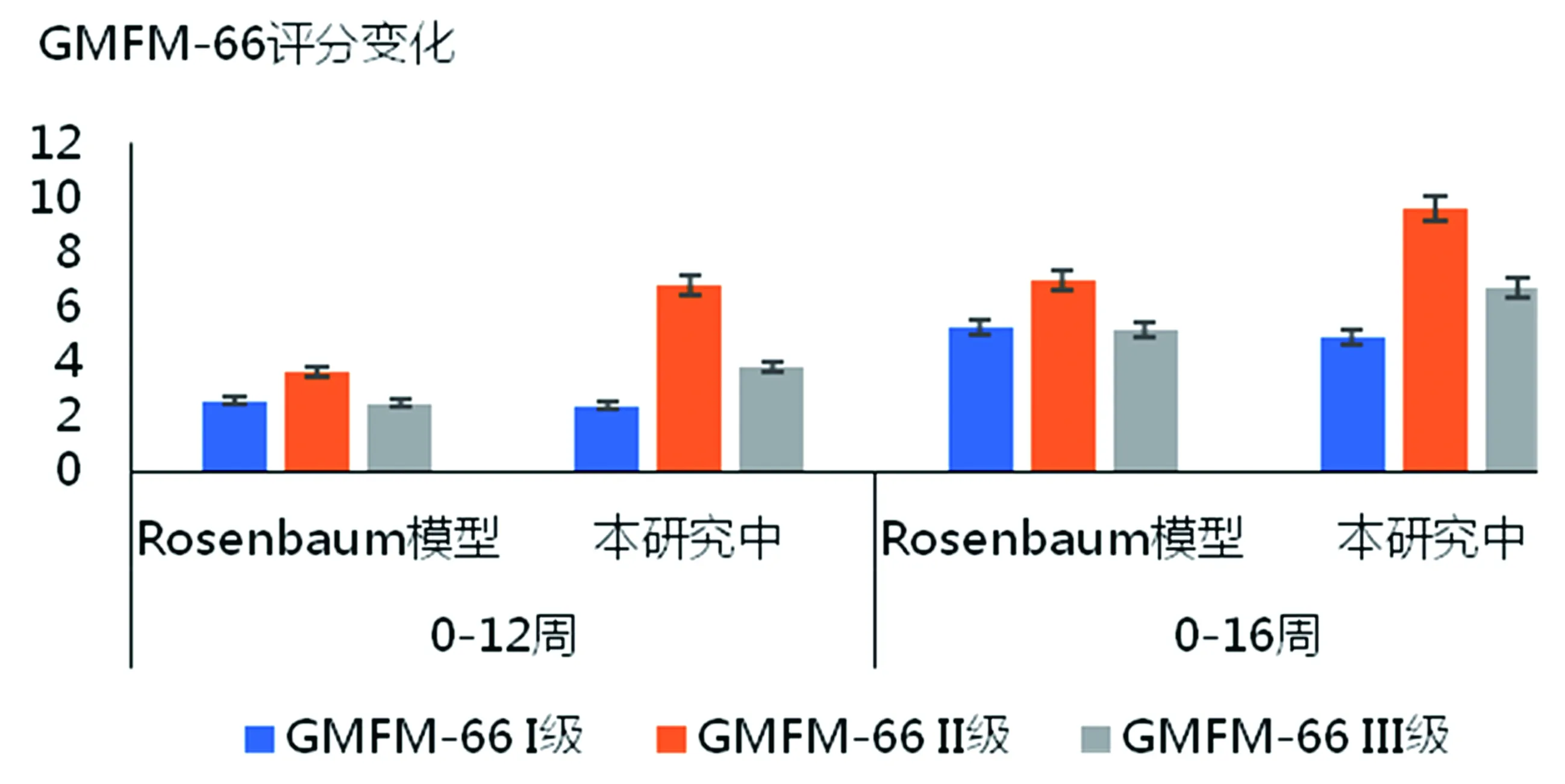

2.3与Rosenbaum模型比较患者年龄与GMFCS分级对临床疗效有显著影响,GMFCS Ⅰ级患儿或大龄儿童趋向于每项结果指标的得分较高;将所有研究对象综合起来分析GMFCS分级时显示,经12周的强化功能训练,所有不同GMFCS分级患者结局指标均显示出不同程度的改善,尤其Ⅱ级患者明显改善,差异有统计学意义(P<0.05,图2);12~16周时虽整体上患者在所有的评价内容上呈现出持续性的改善,但变化程度显著低于最初的12周(P<0.05)。

3 讨论

目前的研究显示,综合的强化康复训练方式合并水针疗法与单纯康复练习相比差异有统计学意义;同时评级结果显示,2组在强化治疗的最初12周时间内均表现出明显的改善,虽然后续12~16周内仍存在持续性增长但幅度明显较低。所有级别患儿在12~16周划分为“改善”,自基线水平至16周结束时均为显著性改善,与PEDI-FS评价结果一致,第12周结束时得分较高,部分患儿一直持续至16周。

研究中最好的结果为三个等级患者均表现出改善,三个严重等级间反应性差异可能归咎于其易变性,如Ⅰ级患儿可能改变较小,由于天花板效应而未观察到其后续的重大变化;Ⅲ级患者参与增多,使显著性改善的变化和表现变得十分困难,随着样本量的增加可能更加有利于观察到显著性差异。

脑瘫的发病机制中,因缺氧等致使脑细胞受损是最主要的原因之一,既往观点认为,受损的脑细胞或神经细胞相关损害是不可逆的[26-30],但后期的影像学及动物实验等研究表明,脑瘫患者受损脑组织周围存在部分可逆性区带、脑组织苍白、血液灌注不足或神经营养物质缺乏等,被称为临界神经细胞[31]。通过促进局部血管再生,增加血流灌注,提供外在的神经营养成分等方式一定程度上能够促进神经细胞的修复与代谢,从而有利于改善患者的神经运动功能[32-35]。

表1 纳入研究的患者基本信息

图1 研究5个时间点2组GMFM-66(左)与PEDI(右)运动能力比较Figure 1 Comparison of GMFM-66 (left) and PEDI (right) exercise abilities in two groups of subjects at five time points

图2 不同时间段与Rosenbaum模型的GMFCS分级比较Figure 2 Comparison of GMFCS classification difference statistics with Rosenbaum model at different time periods

脑瘫在中医的辨证理论中属于先天不足,脑失所养,患者的症候表现为典型的立迟、发迟、齿迟、语迟和行迟,且中医认为全省五脏六腑之精气皆与头密切关联,通过通调十四经气能够投射至脑部,促进神经功能的修复和运动能力的改善[36-41]。水针疗法中穴位的选择多为经气穴位所在位置,并且头部的风池穴、百会穴及四神聪穴均具有开窍益智之功效。维生素B1与B12主要为神经营养物质,一方面,可为神经细胞的代谢提供能量;另一方面,能够促进髓鞘物质的生成,从而有利于神经信号的传导以及相关肌肉功能的支配等[42]。

本研究存在一定的局限性,首先表现在小样本的单中心研究,在患者的选择及治疗方面可能存在选择偏倚,同时患者入院时的病情严重程度不一,未对患者的相关因素进行分层研究等,造成结果的严谨程度有限;其次对患者的随访时间相对较短,无法体现出水针疗法长期的疗效,因此有必要设计多中心的随机对照研究,延长随访时间与采用其他神经营养物质等方法,探究水针疗法对脑瘫患者的相关影响。