波伏娃告别萨特:最特别情侣的终极对谈

孔德罡

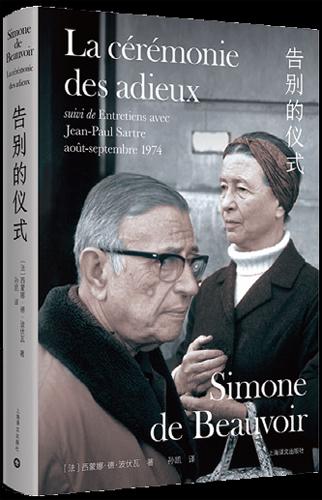

1970年10月16日,萨特和波伏娃在巴黎街头卖被禁的报纸《La CauseDu People》

萨特终生的精神伴侣西蒙娜·德·波伏娃所著的《告别的仪式》,曾经在1996年以《萨特传》为名出过一个中译本。称此书为萨特的“传记”有其合理之处:本书的前四分之一是波伏娃对萨特生命最后十一年里二人所有生活交集事无巨细的记录,随后是1974年波伏娃与萨特对谈的文字实录。

一如书名《告别的仪式》(初版1981年),本书也可以视作波伏娃对萨特的告别之作。波伏娃在扉页上留下一句话:“本书写给爱过,爱着和将要爱上萨特的人。”

如果要阅读萨特的纪念文字,那么西蒙娜·德·波伏娃的视角可能是最妥当的。“妥当”并非喻指波伏娃是最为亲近、最为了解也最能传达萨特“真实形象”的人,而是波伏娃与萨特独特的关系,让我们得以窥见萨特本意中想要塑造的自我形象。

实际上,这也许是萨特作为作家、哲学家和文化icon,真正值得也得以“流芳百世”的东西。出版、阅读这类文字的人难以放下窥伺八卦的心态,那么波伏娃的文字就能够以超出实在的“真实”来抵御此类猎奇,从而重新谈论萨特与他的存在主义。

孤独的社会文化名流

萨特自己的生活在哪里?他似乎没有真正属于自己的生活,抑或周遭发生的一切都是他的生活。萨特的生活是写作、政治和朋友们的饭局;他忙乱、虚弱,在一切似乎有实际意义却可能又只是某种“消耗”的政治参与里疲于奔命,其中充斥着虚伪、懦弱、攻讦和利用。

从波伏娃的记述里,他们在这些混乱的“运动”的间歇期定期相聚,去罗马度假。萨特的身体状况时好时坏,休假与否取决于萨特的健康和他喜怒无常、随意波动的情绪。波伏娃对此给予了近乎是宠溺的理解与接受:二人随时可以因为萨特的一念之差而分道扬镳,但波伏娃随时都会回来,萨特也随时需要波伏娃回到身边。这不是某种以“爱情”为名的伴侣状态,而更加类似一种工作上的顾问关系:萨特是那个不断应对难题的人,波伏娃是他身边始终不会缺席、对其决定绝不干涉但会给出建议的人。

萨特在各种间隙中抽空写作有关福楼拜的著作,一气呵成。可他迟迟不写《包法利夫人》的部分是因为思路中断,无法在这样的状态中迅速完成写作。他的生活被一场又一场的政治活动所填满。尽管激进主义者们和他形影不离,却几乎没有一个是萨特的朋友,萨特也很少真正在运动中坚持到底;萨特的“朋友们”在各大饭店与萨特相见,随时可能发生争执,随时可以消失在萨特的生活 里。

而想要制作20世纪法国历史的电视纪录片却最终失败的经历,成为萨特晚年实际的孤独状态的注脚:永远名流环绕,始终处在喧嚣。几乎所有人都只想借助“萨特”本身的符号价值,至于在每一件自认为有意义的事务中全情投入的萨特本人,每当他真正要实现自己的设想时,除开并不真正介入的波伏娃,总是孤身一人。萨特人生的最后十一年活成了一个真正的“社会文化名流”,他作为一个生活着的人的本质,在“消耗”的状态中趋向终结。

这是天才对天才的记录:面面俱到、没有停歇、永不休止。在波伏娃的记述里,最后十一年的萨特似乎处于风暴中心或者是曝光的最亮点:处于中心位置,以他为经纬而移动,但他本人卻最终被忽略。没有人能够否认萨特将自己的时间和健康都扑在这些繁杂、琐碎的政治活动之中,背后是他无比真诚的态度。

只要是力所能及的事情,“天才”萨特总认为自己应付得来。但在这种自我反省和自我否定的反复,以及喜怒无常的情绪外观的笼罩中,波伏娃记录下来的,是一种对生命和存在“消耗”本质的实践;对波伏娃来说,她必须要求自己对萨特的行为有完全的理解,于是,文字遗存了她对于萨特近乎自杀式的、不计后果的、拒绝“正常”,甚至是纯粹艺术化的生活的难以言表的疑虑、怜悯和悲哀。

所以,她的告别是从开始的地方就开始的。

写作才是他毕生的使命

在波伏娃与萨特的对谈里,萨特始终怀着天才的骄傲。面对公众时,无论是谦虚还是疏狂,都是某种建构出来的形象;相形之下,与精神伴侣对话时,他的骄傲和狂妄是本真的。

萨特谈起自己的剧作《恶心》,说这可能不是一部“天才之作”,但却是“天才创作的作品”,他坚称当初《恶心》被拒稿也没有改变他的想法,尽管波伏娃随即指出当时萨特哭了,而且就是在她本人面前。

相比于文学创作,哲学对萨特来说似乎只是他的餐余甜点。他谈起留学德国时曾经从早上到下午两点研究海德格尔和胡塞尔、晚上五点开始写作《恶心》的经历;他谈起写作《想象》只是为了搞清楚文学写作中的虚构性问题……他喜欢学哲学,“哲学对我还是有用的”,却并没有“想当一个哲学家”,甚至觉得是“浪费时间”。

萨特的哲学观是既定的,是具有坚定观点和判断的绝对方法。萨特一直说自己是无神论者,但他始终还是“在道德领域保留了关于上帝存在的唯一一件东西,就是把善与恶看成是绝对之物”。对他来说,哲学与科学和真理有关,即哲学是萨特进行文学创作的工具,而非需要探讨和争辩的本体。正是他对善和恶这一绝对的存在的确信,才使他对无神论如此确信,对实在论终生笃定,对一切可能绝对的事物进行确信。

在写完《辩证理性批判》后,萨特对哲学失去了兴趣,这可能导致他对风起云涌的结构主义、后结构主义、后现代主义和反逻辑中心主义思潮并不重视,不置一词。在喧闹的反主体、去除主体的互文场域面前,萨特作为“存在主义”宗师如磐石般对其采取了漠视的静止态度。正是这一堪称古典精神的不为所动的沉默,和对哲学存在绝对性的本质性坚信,体现了存在主义哲学所鼓舞的本体性所在。

天才早已按照他的想法解释了世界,那么一切对他解释世界方式的争议自然是“浪费时间”。一如波伏娃提到,萨特对作家这一身份近乎抱有“使命感”。他批判诺贝尔文学奖每年给一名作者发奖实在荒谬,逻辑上宛若说每个作家每年水平都会变;最让他愉悦、并打开话匣的话题一定是文学和阅读。

晚年的萨特就像历史上传统的法国作家一样,对“写作”本身抱有宗教般的笃信。在这位天才看来,文学创作意味着他的存在和生活,而哲学除了能够指导世界的真理和写作的方向外,则没有多大的趣味。对一个从8岁就想到写作戏剧的天才来说,文学才是他毕生的真正使命,是他的存在和生活。

一场漫长、绵延、不断反复的告别

存在主义的黄金时代很快过去,在20世纪下半叶的法国偃旗息鼓,波伏娃在本书中提到的萨特最后的十一年,存在主义几乎已经被包括萨特本人在内的学界遗忘。

而近年来,随着如《存在主义咖啡馆》《存在主义救了我》等书籍的引进,我们似乎见证了一个出版界重谈存在主义的风潮:为什么要重提这个观念如此绝对,在这个后现代赛博时代看来颇为古典精神的哲学命题呢?也许正是因为,存在主义是一种人的哲学,是有关生活与生命的哲学,它一如萨特所言,是一种彻头彻尾的、绝对化的“人道主义”。

萨特和波伏娃的第一张合影

萨特本人晚年的生活艺术是值得人们效仿的吗?也许不。他疲于奔命、健康堪忧,几乎不能自理,无法正常与朋友相处,在没有前途的政治运动中不断消耗生命,完全远离了哲学与戏剧,甚至浪费自己的天赋才华。

但萨特的这最后十一年是存在主义的吗?毫无疑问是的。书里的萨特“长得很丑”,生理上有缺陷;对食物很是挑剔,对金钱毫不在意;精力旺盛的同时又重病缠身,时刻需要照料。重要的是,他选择了自己所要面对的一切,随心所欲地拒绝给他带来过荣誉、舒适和名声的“舒适圈”,毅然决然地为了个体的细微利益而投入到真诚的斗争中。而這一切的背后,都有理解他、接受他并深爱他的波伏娃坐在一旁,记录这些看似琐碎无用的“消耗”:一如他说,活过就意味着“我们觉得自己对这个世界发生过兴趣,并试图看过这个世界”。

十一年的《告别的仪式》,时间跨度预示着这是一场漫长而绵延、不断反复的告别。而更无法被忽视的,是开篇之处1970年的萨特就谈到“我的健康资本已经耗尽了”,他已经预见到自己的死亡。从意识到死亡的可能到最终离去,整部文本像是一场在时间范畴内的“死亡进行时历险”,而这“告别的仪式”正是死亡和告别这一反应行为的终极延长。

如果我们需要为萨特办这么一场声势浩大而延续至今的葬礼和纪念,如果说存在主义曾经是哲学的时髦大词,是萨特对主体性和现象学的继承与高扬,那么实际上我们现在可以说,在波伏娃这场延续十一年的与萨特的告别仪式中,萨特就在以身践行着存在主义本身,诠释着实际意义上属于生活本质的存在:这种存在超越以名声、以金钱、以作品等等作为手段的“存在”,是“此在”对“存在过”的超越,是“此在”中无限延展、无限自由、万花筒般的瞬间状态。

一场葬礼,被扩展到长达十一年的告别,正是将“此在”扩展到存在的每一处。而在如今重提存在主义,或许也是为了回归生活的时间本质:在可能充满意外和“事件”的波荡人生中,我们珍视每一束正在闪耀的灵韵浮现。

● 摘自《深圳特区报》