原发性耳鸣预后影响因素分析

卢兢哲 刘蓬 钟萍 郑芸# 陈艳芳 丁然然 郑剑龙

原发性耳鸣是一种原因不明的以耳鸣为突出症状的疾病,常伴不同程度的失眠、烦躁、焦虑不安等症状,对患者情绪、生活和工作造成一定程度的不良影响[1],可伴或不伴感音神经性听力减退。成人患病率为10%~15%[2]。由于其发病机制不明确,治疗方法缺乏针对性,疗效不一,2014年《美国耳鸣临床应用指南》报告病程超过6个月的原发性耳鸣不可治愈[2],只能被动地接受或适应。但也有文献报道,对耳鸣患者的长期观察显示,耳鸣是可以改善的,持续性耳鸣患者5年后有18%得到自发改善[3],5年后耳鸣的改善率可达到50%,其中43%完全消失,另外57%仅有轻微耳鸣[4]。既往对经临床干预后的原发性耳鸣患者观察发现,停止干预时有49.2%的患者耳鸣得到改善,其中4%的患者耳鸣消失;而在停止干预平均32.3个月后,耳鸣改善率及消失率分别上升到82.3%及17.7%[5]。本研究对一组临床干预1~3个月的原发性耳鸣患者进行了远期随访,以探讨影响原发性耳鸣预后的相关因素。

1 材料与方法

1.1 研究对象

1.1.1 原发性耳鸣诊断标准[1,2]以自觉耳内或头颅鸣响而无相应声源的耳鸣为最突出的症状,可伴有失眠、烦躁、焦虑不安、忧郁等,不同程度地影响患者的情绪、生活和工作,可伴或不伴有感音神经性听力减退,不能用患者已查出的疾病解释耳鸣。

1.1.2 纳入及排除标准 入组患者符合原发性耳鸣的诊断标准[1,2],年龄在18岁以上且愿意配合调查者纳入研究对象;排除有言语或理解能力障碍、拒绝配合调查者;既往未治疗或经其他治疗无效且停止原治疗1周以上者。

1.2 初诊资料收集

1.2.1 一般资料 符合入选标准的原发性耳鸣共239例,男138例,女101例;年龄18~79岁,平均42.8±14.0岁。详细询问患者耳鸣病史,记录患者的性别、年龄、文化程度、耳鸣病程、伴随症状、其他全身疾病史等。

1.2.2 听力学资料 对入选患者进行纯音测听及耳鸣心理声学测试,以0.125~8 kHz任一倍频程频率气导听阈值>25 dB HL确定为听力下降。耳鸣心理声学测试[6]项目包括耳鸣音调匹配、响度匹配、最小掩蔽曲线、残余抑制试验等。

1.3 干预方法

1.3.1 医疗干预 按中医辨证论治的原则,对患者辨证给予中药汤剂治疗[5],每日1剂;同时配合耳穴贴压[5],每周更换1次;指导患者自行做鸣天鼓[5],每日早晚各1次。患者每1~2周复诊1次,根据病情变化酌情调整中药处方。基础治疗时间持续1~3个月,由医生或患者决定停诊。

1.3.2 生活方式干预 医生详细了解耳鸣患者睡眠、饮食、运动习惯及情绪状态后,根据医师疗法[7]有针对性的指导患者纠正行为习惯,引导患者趋向健康的生活方式,养成21~23点入睡、5~7点起床的睡眠习惯。饮食以主食为主,尽量减少肥甘厚腻及生冷寒凉食物的摄入。了解患者起病前后的情绪异常,解答患者关于耳鸣的担忧和恐惧,建立耳鸣可治愈的信心。纠正不良生活方式后要求患者长期坚持。

1.4 随访

对所有符合入选标准的患者在2016年12月集中进行随访。初诊至随访的时间间隔(以下称“总疗程”)平均为6.7±6.2月,其中医疗干预的时间(就诊疗程)平均为1.4±1.2月。采用门诊面诊或电话随访的方式,随访内容主要为患者的耳鸣严重程度以及日常的生活方式,后者根据医生建议的健康生活方式所要求的饮食、睡眠、运动、心情等落实情况分好、较好、差3个等级,能做到医嘱要求的90%以上记录为“好”,做到70%~90%者记录为“较好”,只做到70%以下者记录为“不好”。

1.5 耳鸣预后评价

根据TEQ[8]进行耳鸣严重程度评估,在初诊、每次复诊及随访时均予以评估记录,依据初诊及随访时的TEQ分值变化进行预后评价,评价标准[9]如下:①痊愈:耳鸣消失≥1个月;②改善:TEQ得分下降≥2分;③无改善:TEQ得分下降<2分。

暂堵压井胶塞的性能主要体现在胶塞成胶前后的黏度、成胶时间和耐高温能力以及解堵性能等方面。本实验对胶塞成胶前的黏度采用六速旋转黏度计测定,成胶后的黏度采用MARS3流变仪测定;以加入交联剂至交联成固体或半固体状的时间为成胶时间;以高温老化实验来考察胶塞耐高温能力;以完全破胶时间和破胶液黏度考察解堵性能。

1.6 统计学分析

运用SPSS 22.0软件进行统计分析。对预后影响因素先进行单因素分析,筛选出有统计学意义的自变量后,纳入logistic回归进行多因素分析,分别从耳鸣痊愈及耳鸣改善两个角度分析耳鸣预后的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 耳鸣一般情况

耳鸣部位:左耳7 5例(3 1.4%),右耳4 1例(17.2%),双耳97例(40.6%),颅内鸣响15例(6.3%),颅外鸣响7例(2.9%),身体以外鸣响2例(占0.8%),说不清者2例(0.8%)。耳鸣病程0.3~480月,中位数是12.0月,其中病程≥6月者占66.1%。初诊耳鸣TEQ得分6~21分,平均12.4±3.0分。按耳鸣程度分级标准[10],I级2例(0.8%)、II级74例(29.7%)、III级104例(44.4%)、IV级52例(21.8%)、V级8例(3.4%)。伴听力下降者182例(76.2%),听力正常者57例(23.8%)。伴声敏感[11]者81例(33.9%)、无声敏感者158例(66.1%)。伴全身性疾病者(如慢性浅表性胃炎、上消化道溃疡、脂肪肝、高血脂、高血压、糖尿病等)197例(82.4%),无全身性疾病者42例(15.6%).

2.2 随访结果

耳鸣痊愈2 7例(1 1.3%),耳鸣改善1 6 1例(67.4%),耳鸣无改善51例(21.3%),总耳鸣改善率(即痊愈+改善占比)为78.7%。

2.3 耳鸣预后的单因素分析

共选取10种对耳鸣预后可能产生影响的因素进行单因素分析,结果耳鸣的预后与患者的性别、年龄、是否伴全身疾病、是否伴声敏感、耳鸣心理声学特征等5个因素无关(P>0.05),而生活方式、耳鸣病程、总疗程、有无听力下降、初诊耳鸣严重程度(TEQ得分)等5个因素与耳鸣的预后存在相关性(P<0.05),见表1。

表1 耳鸣预后相关影响因素

2.4 耳鸣预后的多因素分析

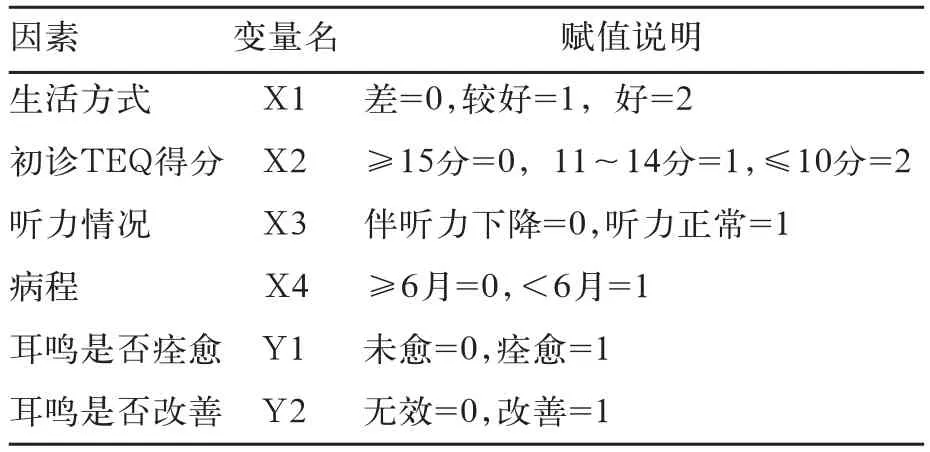

为进一步探讨各因素对耳鸣预后的综合影响程度,将单因素分析有统计学意义的因素采用逐步向后法进行二元logistic回归分析,相关因素赋值见表2。

表2 影响耳鸣预后的相关因素赋值

首先以耳鸣是否痊愈(Y1)作为因变量进行分析,结果显示在影响耳鸣痊愈因素中,病程与耳鸣是否痊愈无明显相关性(P>0.05);而生活方式、初诊耳鸣严重程度(TEQ分值)、有无听力下降3个因素与耳鸣是否痊愈有相关性(P<0.05),可以纳入有序logistic回归方程,其OR值分别为44.023、4.237、2.985(表3)。

以耳鸣是否改善(Y1)作为因变量进行分析,结果显示病程、听力情况两因素被排除,即二者与耳鸣是否改善无明显相关性(P>0.05);而生活方式、初诊耳鸣严重程度(TEQ分值)是耳鸣改善与否的影响因素(P>0.05),其OR值分别为23.726、3.658(表4)。

3 讨论

原发性耳鸣由于病因不明、短期治疗难以观察到变化而被视为医疗难题[2],但长期观察显示不同的研究者得到不同的耳鸣改善率及痊愈率[3-5],通过远期随访探讨原发性耳鸣预后的影响因素,对于研究原发性耳鸣的可能病因,进而探讨合理的干预方案是有价值的。

3.1 生活方式与原发性耳鸣的预后

有研究显示影响健康的因素主要有生活方式、遗传、环境和社会因素、医疗等,其中生活方式是最主要的[12]。许多研究表明,从慢性非传染性疾病发生、发展的任何一个阶段实施生活方式干预,都将产生明显的效果,干预越早,效果越好[13-15],这与中医强调“三分治、七分养”的理念非常吻合。

生活方式包括饮食、睡眠、运动、情绪等方面,生活方式对身体健康产生的影响是随时存在的。生活方式中单因素与耳鸣预后的关系已有文献报道。如有研究显示饮食与耳鸣的严重程度有关[16],改善饮食可通过改变耳鸣的严重程度而影响耳鸣预后。睡眠障碍是耳鸣常见的伴随症状[17],睡眠状况与耳鸣的预后密切相关[18],有研究表明使用安定类药物可以改善患者的睡眠状况,减轻耳鸣的严重程度[19,20]。耳鸣是一种主观性症状,容易受到心理情绪因素的影响。研究表明耳鸣与情绪之间存在明确的相关性[21],焦虑、抑郁与耳鸣严重程度呈正相关,亦有研究显示改变不良的生活方式可以有效降低焦虑等不良情绪的发生率[22]。因此,饮食、睡眠、情绪等生活方式与耳鸣预后的关系不容忽视,在自然的状态下,不同患者可能采取不同的生活方式,这可能是不同的研究者在长期随访中得到不同的耳鸣改善率与痊愈率[3-5]的主要原因。

本研究对239例原发性耳鸣患者进行了平均长达6、7个月的随访,其中进行医疗干预的时间仅占1/5(平均1.4个月),在整个观察期的大部分时间里患者受到的干预仅仅是按照医生的建议不同程度地改变了生活方式,由于不同的患者对生活方式改变的接受程度不同,这一差异恰好可以作为观察生活方式对预后影响的良好对照。单因素及多因素分析结果均显示,生活方式与耳鸣的痊愈率及改善率之间均存在密切关系,在二元Logistic回归分析中,OR值越大,说明该因素的影响程度越高。在影响耳鸣痊愈与改善的因素中,生活方式的OR值分别为44.023和23.726,均明显高于其他相关因素,说明生活方式是影响耳鸣预后的最关键因素。原发性耳鸣之所以病因不明,可能与忽视患者每天所采取的不健康生活方式有关,值得进一步研究。

表3 影响耳鸣痊愈的主要因素二元logistic回归分析

表4 影响耳鸣改善情况的主要因素二元logistic回归分析

3.2 疗程与原发性耳鸣的预后

临床经验显示以药物等为主的大多数治疗手段对慢性病而言,在治疗期间改善率较高,停止治疗后往往易出现病情反复、疗效降低。本研究显示随疗程增加,耳鸣痊愈率和改善率均相应增加。本研究的医疗干预时间仅占总疗程的1/5,在其余的大部分时间里未使用任何其他常规治疗手段,耳鸣痊愈率及改善率随时间延长而不断增加的事实,说明坚持健康生活方式时间越久,机体功能恢复越好,其累积效应增加,故而预后愈好。这与既往报道的耳鸣远期随访发现疗效随时间推移而持续发挥作用[5],且时间越长疗效越好[23]的结果是一致的。

3.3 其他相关因素与原发性耳鸣的预后

3.3.1 听力情况 本研究单因素分析显示,听力正常者的耳鸣痊愈率(19.3%)高于伴有听力下降者(8.8%),但两组的耳鸣改善率无统计学差异(P>0.05),说明是否伴有听力下降与耳鸣能否得到改善无关,但与耳鸣能否消失可能有一定关系,伴有听力下降者较听力正常者耳鸣较难消失,这一推论在多因素分析中进一步得到证实:以听力下降为基数,听力正常的OR值为2.985,说明听力正常者的耳鸣痊愈率是伴听力下降耳鸣患者的2.985倍。这与刘洋等[24]认为是否伴听力下降对耳鸣治疗的预后无统计学差异,曹祖威等[25]报道不同类型听力曲线的耳鸣患者在预后上差异无统计学意义的研究结果相符合。其原因可能为:①耳鸣、听力下降均是身体机能受损的体现,而健康生活方式对整体的机能受损均有修复作用,所以无论是否伴听力下降,耳鸣均可获得改善。②听力下降者通常存在听觉系统的器质性损害,而听力正常者可能只是功能性的失调,因此后者相对于前者而言,耳鸣比较容易消除。③外界声音对耳鸣有掩盖作用,使患者较易达到放松的状态。听力正常者对外界的声音感知较多,存在听力下降的患者对某些频率的声音感知能力下降,相对而言掩盖效果较差,导致患者对耳鸣声关注较多,情绪不能放松,使耳鸣的消除相对较难。

3.3.2 病程 一般认为,耳鸣的病程越长,预后越差[24]。本研究通过单因素分析发现,病程在半年以内的耳鸣,痊愈率明显高于半年以上者(18.5%/7.6%),但两组的改善率无统计学差异(P>0.05);而在多因素的Logistic回归分析中,病程对痊愈率的影响因素也被排除,说明病程对耳鸣痊愈率的影响可能只是一个混杂因素。这表明耳鸣的预后其实与病程长短无关,只要病因消除了,无论病程长短,耳鸣都有机会获得改善,甚至获得痊愈。

3.3.3 初诊耳鸣严重程度 通常情况下,病情越严重,预后越差。本研究通过单因素及多因素分析均发现,耳鸣的严重程度与预后有一定的相关性,但这个关系并不完全遵从病情越严重预后越差的这个规律。表1单因素分析结果显示,重度(Ⅳ、Ⅴ级)耳鸣的痊愈率低于轻度(Ⅰ、Ⅱ级)与中度(Ⅲ级)耳鸣,但耳鸣改善率的结果却与此相反:轻度耳鸣的改善率低于中度与重度耳鸣。疾病越严重,越难以痊愈,故重度耳鸣较轻中度耳鸣难以痊愈是可以理解的;但中重度耳鸣较轻度耳鸣更容易改善的现象则与常理不符,值得关注。临床中我们注意到,病情越严重者,遵守医嘱调整生活方式的依从性越好,这也许可以解释以上矛盾的现象:耳鸣越严重,对患者造成的困扰越大,其越渴望获得改善,故在健康生活方式的依从性上较轻度耳鸣者更严格,从而更容易获得改善;但病情严重者,耳鸣痊愈需要的时间较长,而我们的观察时间只有半年左右,故显示出重度耳鸣的痊愈率较轻中度耳鸣低。二元logistic回归分析结果显示:耳鸣痊愈与改善的影响因素中,生活方式的OR值分别是初诊耳鸣严重程度的10.4倍(44.023/4.237)、6.5倍(23.726/3.658)。可见耳鸣严重程度实际上对耳鸣预后的影响较弱,影响预后的决定因素是患者日常所采取的生活方式。

4 结论

对原发性耳鸣的预后具有影响的因素主要有生活方式、疗程、耳鸣严重程度及是否伴听力下降等方面,其中,生活方式是最重要的影响因素,坚持健康生活方式的时间越长,耳鸣获得改善以及痊愈的机会越多。患者的性别、年龄及耳鸣的病程、耳鸣心理声学特征、是否合并声敏感及全身疾病等因素与耳鸣的预后无关。