不同播期和播量对济研麦7号小麦产量及产量结构的影响

高燕 彭涛 成东梅

摘要 通过设置不同的播期和播量组合,研究播期和播量对济研麦7号小麦产量及产量结构的影响。结果表明,随着播期的推迟,产量呈先升高后降低的趋势,穗数和穗粒数减少,千粒重增加;随着播量的增加,穗数和产量增加,但穗粒数和千粒重下降。播期对产量的影响大于播量。对于济研麦7号小麦来说,播期10月15—20日、播量187.5~225.0 kg/hm2条件下,成产三因素协调发展,可获得较高的产量。

关键词 小麦;济研麦7号;播期;播量;产量

中图分类号 S512 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2019)23-0018-01 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

河南省是我国小麦生产第一大省,小麦播种面积为546.67万hm2,小麦产量占全国总产量的1/4。河南省小麦产量的高低对全国粮食生产和经济发展有重大影响。小麦群体产量由单位面积穗数、穗粒数和千粒重三因素构成,只有产量三因素协调发展,建立起合理的群体结构,才能保证小麦高产。播期和播量是影响小麦群体性状和产量形成的重要因素[1]。生产中常因播期、播量不当引起小麦严重冻害、倒伏、早衰等不良现象发生,导致小麦大幅度减产。只有采用适宜的播期、播量才能构建出合理的群体结构,保持成产三因素之积达最高值,获得小麦高产。

济研麦7号具有高产、稳产、广适、多抗等优良特性,是由河南省济源市农业科学院选育的小麦品种,2017年通过河南省审定。本文以济研麦7号为试材,研究了不同播期、播量对济研麦7号产量及产量三因素的影响,确定济研麦7号的适宜播期和播量,为该品种的大面积推广提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2017—2018年度在济源市农业科学院试验地进行。试验地土壤为壤土,含全氮1.1 g/kg、有机质21.4 g/kg、速效钾121.0 mg/kg、有效磷12.4 mg/kg。前茬为玉米,秸秆还田。播前施用凯尔复合肥(25-14-6)750 kg/hm2。

1.2 试验设计

播期设4个处理,分别为10月10日、10月15日、10月20日、10月25日;播量设4个处理,分别为115.0、150.0、187.5、225.0 kg/hm2。3次重复,随机区组设计,小区面积15 m2(10.0 m×1.5 m),每个小区6行。

2 结果与分析

2.1 不同播期对济研麦7号产量及产量构成因素的影响

适期播种能充分利用光、热、水、土资源,培育冬前壮苗,构建合理群体结构,预防冬春冻害和后期倒伏早衰,奠定稳产高产基础。播期过早,造成冬前旺长,冬春易发生冻害,后期易发生倒伏和早衰;播期过晚,会导致分蘖不足,群体偏小,苗情弱,抗寒力降低。

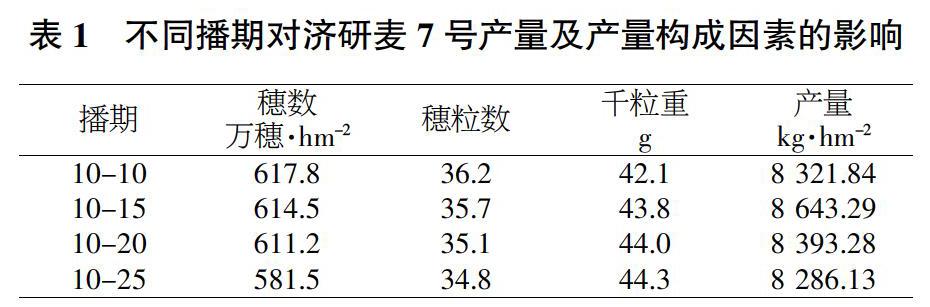

2.1.1 對单位面积穗数的影响。播期延迟,小麦出苗率降低,单株分蘖数减少,穗数也相应减少。从表1可以看出,穗数在10月10日播种时最高,10月25日播种时达到最低,最高值与最低值差别较大。由此说明,早播有利于分蘖增加,群体大,易形成壮苗。随播期的推迟,单株分蘖、群体都随播期的推迟而降低,播期对穗数影响大。

2.1.2 对穗粒数的影响。从表1可以看出,随着播期的推后,穗粒数有逐渐减少的趋势。10月10日播种时穗粒数最高,平均为36.2粒;10月25日播种时穗粒数最低,平均34.8粒,最高值与最低值之间差别不大。由此说明,播种期越晚,退化小穗数越多,结实小穗数越少,穗粒数越少,但是播期对穗粒数影响不显著。

2.1.3 对千粒重的影响。从表1可以看出,随着播期的推迟,千粒重逐渐增加,以10月25日播种的千粒重最高。这可能是由于迟播麦群体穗数低,密度小,个体发育空间较大,对籽粒后期干物质的积累有利。

2.1.4 对产量的影响。从表1可以看出,随着播期的推迟,产量呈先升高后降低的趋势。以10月15日播种的产量最高,10月20日播种的次之,10月25日播种的最低。由此说明,在本试验条件下,济研麦7号的适播期为10月15—20日。播种时间太早或太晚,小麦产量相对减少。播期对穗数影响最大,从而影响产量的高低。

2.2 不同播量对济研麦7号产量及产量构成因素的影响

适宜的播量有助于强壮个体、控制群体,促进优良群体构建,是小麦高产的主要技术保证。播量过大,麦苗生长拥挤,个体相互竞争大,植株黄瘦、细弱,个体发育差,很容易出现倒伏,病虫害多发等现象,从而减产;播量过小,则会因成穗过少而减产。

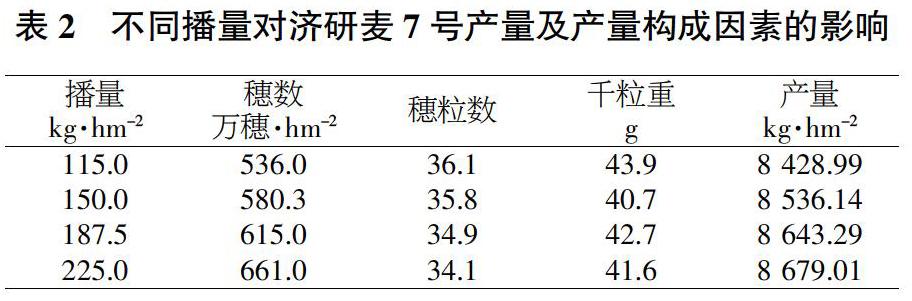

2.2.1 对单位面积穗数的影响。从表2可以看出,随着播量的增大,单位面积穗数逐渐增加,在播量225.0 kg/hm2时达到最高。由此说明,播量越大,有效群体越多。

2.2.2 对穗粒数的影响。从表2可以看出,随着播量的增大,小麦穗粒数逐渐减少。小麦穗粒数减少的原因主要是营养物质供应不足及不良环境等,导致退化小穗数多,结实小穗数少,穗粒数减少。

2.2.3 对千粒重的影响。从表2可以看出,随着播量的增大,千粒重逐渐减小,在播量为115.0 kg/hm2时千粒重达到最高。这主要是由于播量越少,个体发育空间越大,单株有效分蘖多,苗壮,对籽粒后期干物质的积累非常有利。

2.2.4 对产量的影响。从表2可以看出,随播量的增加,产量逐渐增加,以187.5~225.0 kg/hm2播量时产量较高。这主要是由于该播量条件下,小麦穗数适宜,通风透光条件好,产量三因素协调,产量高。

2.3 播期与播量对产量及三因素的综合影响

从表1、2可以看出,4个不同播期济研麦7号的产量极差为357.16 kg/hm2,不同播量平均产量极差为250.02 kg/hm2,说明播期对产量的影响大于播量。

3 结论与讨论

试验结果表明,在本试验条件下,济研麦7号在10月15—20日之间播种,播量为187.5~225.0 kg/hm2时,群体结构合理,产量三要素协调发展,可获得较高产量。具体播期与播量 应因时因地制定,根据当年当地气候特点、整地质量、肥水条件等因素确定。

有研究表明,適宜的播期与播量可以构建出小麦优良群体,是影响小麦群体性状和产量形成的2个重要因素[2-3]。本研究表明,播期与播量通过影响穗数、穗粒数和千粒重,从而对产量产生较为明显的变化,这与上述研究一致。本试验中,济研麦7号随播期的推迟,产量先增加后降低,随播量的增加,产量逐渐增加;穗数随播期的推迟而减少,随播量的增大而增大;穗粒数随播期的推迟而减少,随播量的增大而减少;千粒重随播期的推迟而增加,随播量的增大而减少。与于 凯等[4]研究结果基本一致,部分差异(产量随播期的推迟先增加后降低、穗粒数随播期的推迟而减少)可能是由于品种的不同所致[5-6]。

4 参考文献

[1] 刘万代,陈现勇,尹钧,等.播期和密度对冬小麦豫麦49-198群体性状和产量的影响[J].麦类作物学报,2009,29(3):465-466.

[2] 哈利玛,王彩荣,崔新菊,等.不同播期与播量对冬小麦新冬42号生长发育及产量的影响[J].现代农业科技,2017(22):13-15.

[3] 李豪圣,宋健民,刘爱峰,等.播期和种植密度对超高产小麦‘济麦22产量及其构成因素的影响[J].中国农学通报,2011,27(5):243-248.

[4] 于凯,王廷利,曲日涛,等.冬小麦新品种‘烟农5158播期播量研究[J].中国农学通报,2011,27(21):53-57.

[5] 张明明,董宝娣,乔匀周,等.播期、播量对旱作小麦‘小偃60生长发育、产量及水分利用的影响[J].中国生态农业学报,2016,24(8):1095-1102.

[6] 王树丽.播期和种植密度对小麦群体结构与氮素利用效率的影响[D].泰安:山东农业大学,2012.