有效开展社团活动 促进学生全面发展

李冉

摘 要:社团,是具有某些共同特征、爱好的人相聚而成群众性业余学生组织。社团活动,能拓展学生视野,培养创新精神和实践能力的具体活动课程。加强学生社团建设,有效开展社团活动是落实立德树人根本任务,创新和深化未成年人思想道德建设的重要途径,也是实施素质教育、推进学校特色建设的有效方式。在精彩粉呈的社团活动中,立足非遗文化,传承经典特色,提高动手能力,提升学生素养。

关键词:社团 非遗 传承 活动 提升

每周一至周五下午三点半,当你来到合肥市滁州路小学,你一定能感到校园每一个角落所充盈着的幸福的味道,你一定会看到每个孩子脸上那如花般的笑靥,那是因为学校的社团又开课啦!随着市级课题《小学生社团活动的有效性的实践研究》(课题批准号HJG18037)研究的推进,如今的社团活动,有效地增强了学生的学习兴趣和求知欲,并已经成为培养学生特长和提升学生综合素质的重要阵地。

一、社团活动精彩纷呈

小学生社团区别于其他社团的标志在于,活动对象为小学生,活动地点和时间多与校园生活为主,活动内容多与课程整合、学生兴趣培养、能力锻炼等有关,小学生社团在传承和培育校园文化,丰富校园生活,引导学生了解社会、拓宽认知领域、实现自我价值、凝聚人心等方面起着重要的作用。

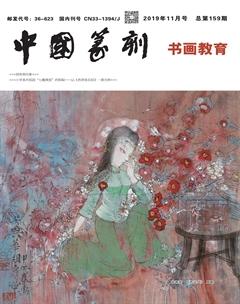

如今学校的特色社团活动,其实是从早期的“第二课堂”拓展延伸而来,经过了几年的探索与实践,已经初具规模。各课程均配备了较为齐全的功能室,除学生需自行准备一些原材料外,培训完全免费。目前“课程超市”所开设的专业也非常之多,目前共有七大类,三十五个小项的特色课程。如:非遗、乒乓球、跆拳道、刺绣、编织、合唱、笛子、西洋乐器、舞蹈、书画、趣味英语、计算机、科幻画、快乐阅读和经典诵读等等。在课程设置上,学校立足课内、校内,延伸至课外、校外,在充分发挥学校优质教师资源优势的基础上,整合校内外资源,推出了适合不同年龄段学生特点,又有学校特色的课程项目。在确保不随意增减课时,并在国家课程开齐、上足、教好的前提下进行,注重形式的多样性,以适应不同孩子的选择。在专业课设置上,注重创造力和创新力的培养。全校1700多名学生和所有教师的全员和全方位参与也成为学校三点半及社团课程的一大亮点。在确定了学校社团竞技类、艺术类等课程种类和授课教师之后,各社团教师开展了成员招募,部分社团还设计了社团LOGO。教导处则负责协助课题组安排社团授课的具体时间和地点,每学期公布各社团报名人数。没有规矩不成方圆,课题组制定了社团管理制度,与学校教导处共同负责管理,并将考勤、奖励等纳入教师绩效考核。

精彩纷呈的课程一经推出,便吸引了所有孩子的目光,同学们在选择时对很多专业都爱不释手。不少班級在报名时往往都会出现爆满的情况,社团活动应该说一定程度上培养了孩子的选择能力,使学校不仅成为孩子们的学习乐园,更成为孩子们健康快乐成长的家园。

二、非遗美术提高能力

学校社团活动课程的选择不仅兼顾了学生的兴趣爱好和教师的特长,在活动开展的过程中,学校注重学生个性化发展,更注重打造课程的特色和品牌。所谓个性的发展的目的就是要使学生的性格、兴趣、情感、爱好都得到充分、自由、和谐的发展,从而使学生特长得到发展,有利于形成各方面的人才。当前所提的素质教育,非常重视学生的个性与特长发展。它把个性发展作为全面发展的必要条件与培养目标的最终结果体现,它要求每个人在学习中发挥自己的才能、信心和勇气。学生社团活动正是给每个学生的特长发展搭建良好的平台,在活动的开展中全面提高学生的能力。

比如非遗课程就是学校的重点和特色项目,因为类似这样的项目在学校开展的时间较长,拥有良好的学生基础,在各级各类比赛中也取得了十分突出的成绩,学校希望它们能够得到很好的传承,在传承中发展学生的个性特长。以非遗剪纸为例,学校在两个校区都开设了剪纸课程,而且学校的非遗老师都是市区级的骨干乃至于合肥市的学科带头人。如今,非遗课程已经融入到学校平常的美术教学当中,早已在学生中普遍开花。学生在非遗课堂上不仅能认识更多的良师益友,更能在轻松愉快的氛围中学习自己感兴趣的课程,发展个人特长。孩子们满怀期待地走进非遗课程,或绘出心中的愿景,或绣起心爱的作品,或做出优美的盆景,或挑战有趣的仿铜画,或在竹编上论成败,个个兴趣更加张扬,课堂中自然流露出孩子们最真实的生命活力。

三、文化传承提升素养

任何国家的教育都离不开本国和本民族的文化传统。教育原本是文化的一部分,但它又有着自己的特点。教育的本质就是传承文化,创新知识,促进人的发展。教育对文化起着传承、选择、改造的作用。教育传承文化是要根据时代的发展,社会的要求加以选择,把优秀的、符合时代发展的、有生命力的文化传给下一代,同时还要在继承的基础上创造具有时代精神的新文化。在倡导素质教育的今天,如何提升孩子的综合素质,很重要的一点就是在保证孩子完成学业的同时,加强对孩子各种能力的培养。而社团活动及三点半特色课程就是学校在实施素质教育过程中的一次探索。非遗课程中民间美术的制作材料大都是普通的木、布、纸、竹、泥土,但制作技巧高超、构思巧妙,擅长大胆想象、夸张,且常用人们熟悉的寓意谐音手法,具有积极乐观、清新刚健、淳朴活泼的特点。创造、沿袭、想象、再创造,自然而然就形成了中国民间美术独特的审美观点和造型规律。

《课标》明确指出:应通过美术学习,使学生认识人的情感、态度、价值观的差异性,人类社会的丰富性,并在一种广泛的文化情境中,认识美术的特征、美术表现的多样性以及美术对社会生活的独特贡献。同时,培养学生对祖国优秀美术传统的热爱,对世界多文化的宽容和尊重。在开展社团活动中,学校以“非遗”进校园课程作为项目引导,充分发挥挂牌在我校的合肥市(教育)名师工作室小学美术戴萍工作室成员的自身特长和学校优势,从工作室成员各校“非遗”校本课程精选出来的教学成果,力图呈现新的教学方式以及培养并引导学校及教师的课程设置与实践。

例如,民间面具教学活动中,孩子们了解了面具自古以来是人类精神世界的缩影和象征,面具的象征意义使面具至今仍在多样的民俗活动中占有独特的文化场所和空间,并带给我们独特的审美感受和情感体验,它强调了作品的表现意识,激发学生自我的情感体验,从形象关注走入情感赋予,从单纯制作程序转入行为情绪,培养个性。剪纸作为一种平面造型艺术,它的材料是纸,工具是剪子和刻刀,通过镂空这一主要造型手段来实现艺术目的,但它的文 化内涵与艺术形态,却是中华民族从原始社会到今天的长达六七千年的历史文化积淀。而民间扎染课程,则是在白布上用针引线扎住或用绳索捆成意外花纹,目的是防染,扎好后投入染缸浸泡染色,干后拆线,紧扎的地方不上色,呈现出白色花纹。非遗课堂上,那些碎布条,旧衣服,只要进行巧妙的组合,就可以变成各种可爱的动物和人,强调作品的表现意识,激发学生自我的情感体验,从形象关注走入情感赋予,从单纯制作程序转入行为情绪,培养个性。

泥塑课堂,《打腰鼓》,使用的材料很普通,在制造技艺方面十分自由,梳理明晰主题的情感表现目标,引导学生对于主题整体氛围的情绪把控,往往是因材施艺。纸板套色《瓶子与机器人的联想》,引领孩子从完全的主观状态,逐渐能从自然物象的观察中获更多的语言信息,扩大对于物象认知的广度与深度。素有“版画珍珠”美称的藏书票,作为书籍主人收藏的一个标志,画幅虽小,但内容却包罗万象,主要是根据制作者的兴趣爱好以及审美情趣,通过简洁生动的艺术形象,隐喻、象征、暗示某种意象,有方寸之间可容大千世界之说。動物的编织、草鞋、中国龙等课程,丢掉线线框框,引导创新,是我们社团课程研究的方向。这些民间非遗美术使用的工具材料简单易找,创造技艺十分自由,它以个体的方式传承沿袭,又以集体的记忆存在于中国漫长的历史发展过程中。在教学中,老师们会创设各种情境或者进行故事的引入,给孩子们自由想象的空间,将现代审美意识融入传统文化,让孩子们感受传统艺术的魅力。

如今,校园非遗已经融入到学校平常的美术教学当中,早已在学生中普遍开花。课堂活动之余,老师引导学生以实践的方式通过阅读相关书籍、赴社区调查、听长辈讲述、走访民间艺术家、参观博物馆,或是上网查询等方法收集相关专题的资料并进行整理,然后一起交流和分享。以自己主动探索所获取的知识和信息来了解民间美术的历史和作用,将使青少年对民间美术产生一种亲近感、并有助他们民间文化价值观的形成。与此同时,学校同时借助戴萍名师工作室平台,编写了《徽韵非遗》《剪纸》《仿铜画》等教材,书稿已经完成,目前正在有针对性有特色地探索美育新模式,实现美育的“因地制宜”,形成全方位的“非遗研究”新格局。

如今,这种以学生为中心、学生可以自主选择的全校性活动,立足本土文化,开启师生智慧,跳出了课程限于学科教学的片面认识,挖掘民族民间传统艺术,形成学校艺术特色,学生得到发展,教师得到成长,并逐渐形成了一支有教学研究能力的团队。梦想没有止境,今后,我们将进一步以一种昂扬的姿态勇于实践,勤于反思,敢于创新,努力让社团活动成为每一个孩子难忘的经历,一生的财富。

参考文献:

[1]顾明远:《继承和创新,中国教育现代化之路》

[2]https://www.taodocs.com/p-146362517.html

(合肥市滁州路小学 安徽合肥)