农科院校大学生创业素质现状及对策研究——以山西农业大学为例

庞晶,王秦俊

农科院校大学生创业素质现状及对策研究——以山西农业大学为例

庞晶,王秦俊

(山西农业大学马克思主义学院,山西太谷,030801)

大学生创业在取得显著成绩的同时,也存在许多问题。文章通过对山西农业大学学生创业现状的调查,发现学生在创业过程中存在以下问题:创业意愿不强烈,创业动机缺乏理性,市场和法律意识淡薄,创业心理不健康。针对这些问题,文章从个人、高校、社会三方面提出帮助大学生形成较高创业素质的对策:更新传统就业观念,加强思想政治教育,促使家庭、企业和媒体三方联动,营造积极浓厚的创业氛围。

农科院校;大学生创业;创业素质

2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》发出“未来谁来种地”的疑问,并将有意愿服务于农业的青年一代作为培养新型职业农民的对象,让更多农科高等院校学生扎根农村,扎根基层[1]。2017年农业部出台的《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》指出:“要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革,加快推进农业的转型升级,加快农业现代化建设”,在农业发展新理念的指导下,做强农业、提升效益,需要提高种地集约经营、规模经营、社会化服务水平,需要发展家庭农场、专业大户、农民合作社等新型主体[2]。十九大报告指出培养新型农业经营主体,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,加快建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村,着力推进农业农村现代化。[3]研究山西农业大学生的创业有助于回答“谁来种地”的疑问,同时对培育新型职业农民具有重要的参考价值。

山西农业大学于2014年成立创业学院,随后相继成立“山西农业大学生创业园区”和“山西大学生‘互联网+农业’创新创业园”。每年举行“全国大众创业万众创新活动周山西分会场活动”、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生“机械创新设计”大赛等活动。山西农业大学开展创业以来成绩显著:2017年入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”,2016年两大创新园区都被认定为“省级众创空间”。创业过程中先后涌现出一批优秀的创业典型,其中,江利斌当选“第九届中国大学生年度人物”,并获国务院副总理刘延东的接见;马红军同学荣获“中国大学生自强之星”的称号。CCTV-13新闻综合频道、山西新闻联播分别以《共筑中国梦建功在三晋》《回乡创业,为了和家乡的约定》为题对江利斌的创业事迹进行报道;《中国教育报》对创业学院创业导师黄超的先进事迹——“我的梦想在农村”进行整版宣传。因此,选择山西农业大学学生的创业现状作为研究对象具有代表性、典型性。

一、山西农业大学大学生创业现状的调查分析

2017年9月,以网络问卷调查和实地访谈相结合的方法对山西农业大学的农学、理学和工学的创业学生和未创业学生进行创业意愿、创业认识、创业心理、法律意识等方面的调查。其中,创业学生是指,在学校提供有关创业的政策、资金、平台、场所、服务、教育和培训的支持下,在工商部门登记注册小企业的学生。相应地,未创业学生是指,在学校的创业扶持中,并没有决定创业的那一部分学生主体。本次调查内容通过反复修改,并就可行性进行试调研。其中,在网络问卷调查中,通过技术手段对问卷答题时间、用户答题IP进行设置,防止一卷多答,用时少、效率高、真实性大;实地访谈主要通过事先列提纲、事中访谈和情况随机提问等方式,用时两天对十位创业典型进行访谈。实际发放调查问卷1 000份,收回有效问卷991份,问卷回收率达99%。采用SPSS软件进行数据相关分析。

(一)山西农业大学学生创业的基本情况

调查农科、理工科等专业学生991人。从性别来看,男生占47.12%,女生占52.88%,较好的体现了样本的分布;从创业人数来看,创业学生占被调查人数的5.15%,未创业学生占94.85%,可见,创业人数偏少;从生源地来看,被调查学生的71.54%来自农村,28.46%来自城市,这与农业院校情况相符。

(二)创业意愿不强烈、创业动机缺乏理性

在学校大学生认为,传统就业模式(统分统配、稳定编制)是就业首选,即使学校大力倡导创业,但很多学生还是倾向于选择传统就业模式。在一项“将来您最希望通过哪种途径就业”的调查中,创业学生和未创业学生对就业有不同的选择。创业学生选择“自主创业”的比例高达66.67%,选择“公务员、事业单位”的学生占25.49%,选择“社会招聘”的比例仅占7.84%;未创业学生选择“自主创业”的比例仅为创业学生的一半(32.55%)、选择“公务员,事业单位”的占35.21%,选择“社会招聘”的比例较高占30.53%(见表1)。以上的调查数据表明,传统就业形式所占比例较高,想创业的人数相对较少,学生创业意愿比较低。就创业学生而言,虽已创业,但仍然有一部分学生追求传统的就业形式。其中,创业学生选择“公务员、事业单位”和“社会招聘”的比例分别为25.49%、7.84%。

表1 是否创业与“将来您最希望通过哪种途径就业”的相关分析

在“您选择创业,原因是……”的调查中,无论是创业学生还是未创业学生,选择“实现价值”“感兴趣”“工作成就感强”的学生所占的比例大;未创业学生选择中“挣足够多的钱”的比例为46.28%、选择“找不到工作”的学生所占比为10.64%、“随大流”的学生比为4.15%、“诈骗传销也不失为好选择”的学生比例为2.77%;而创业学生在对在上述选项的选择所占的比例分别为50.98%、17.65%、7.84%、7.84%(见表2)。可见,被调查学生对创业的选择比较理性,总的来说,学生选择创业时,逐渐追求高级需求(社会价值的实现)。但是,学生创业的类型仍停留在生存型的创业,创业选择缺乏理性,随大流或者为生活所迫做出的无奈之举,相比未创业学生,创业学生在这方面的表现尤为明显。

表2 是否创业与“如果您选择创业的理由是……”的相关分析

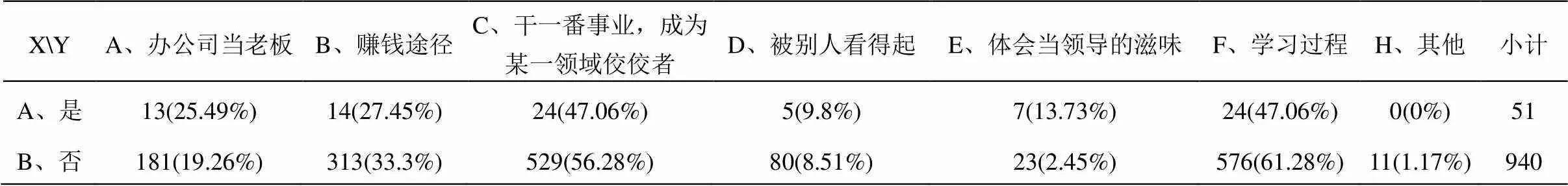

在调查“您认为创业是什么”时,学生无论创业与否,对创业的主流看法是“干一番事业,成为某一领域佼佼者”“创业是一种学习过程”。创业学生选择创业是“体会当领导的滋味”占13.73%、“办公司当老板”的占25.49%,均高于未创业学生(见表3)。该组调查数据表明,学生对创业目标的认识基本一致,但在创业认识上还存在误区,对创业学生来说,虽已创业,却过度看重创业为自己带来的功利化,而不是以学习为目标,从侧面说明学校在学生创业教育中缺乏对学生创业基本认识的教育。

表3 是否创业与“您认为创业是什么”的相关分析

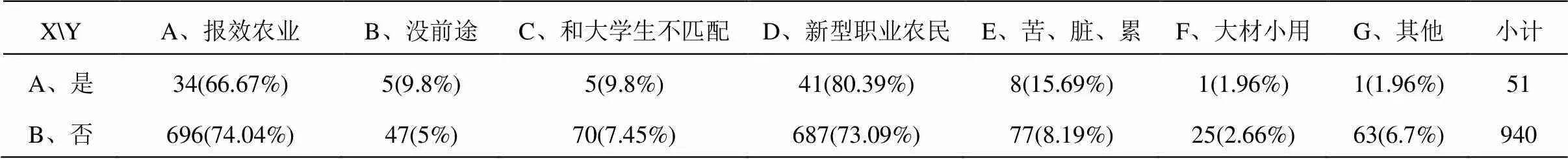

当被问到“您对大学生在农业领域创业的态度”时,学生认为农业领域创业是“服务于农业”“新型职业农民”,占大多数;在创业学生群体中,分别有15.6%的学生认为“从事农业又苦又脏又累”;9.8%的学生认为“农业没前途”;9.8%的学生认为“农业领域创业和大学生不匹配”;1.96%的学生认为“有点大材小用”;在未创业学生群体中,对上述四项选择所占比例分别为8.19%、5%、7.45%、2.66%(见表4)。此项调查表明,创业学生的创业态度积极,但未创业学生却迟迟没有行动,创业学生虽已尝试创业,却依然存在“学农不爱农,学农不想务农”的尴尬局面。由此可见,大学生对农业领域创业虽表示认同,但是缺乏动力。

(三)创业心理不健康

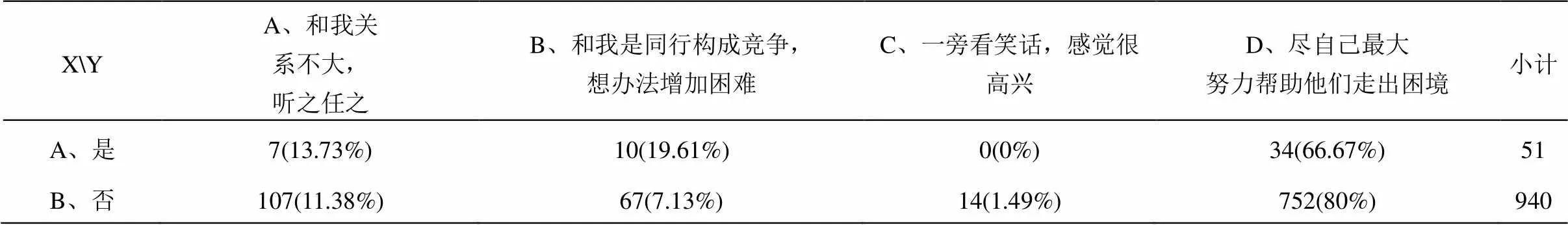

在一项对“创业过程中看到其他团队有困难,您会……”的调查中,无论是创业学生还是未创业学生选择“尽自己最大努力帮助他们走出困境”的占比最高;创业学生选择“和我是同行构成竞争,想办法增加困难”的人数占19.61%、选择“和我关系不大,听之任之”的创业学生占13.73%。未创业学生在上述两项中的比例分别为7.13%和11.38%(见表5)。调查表明,大部分学生(创业与未创业)创业合作意识较强,但是创业学生在创业过程中,可能由于团队之间竞争压力而导致缺乏一定的合作意识,甚至出现恶性竞争现象,一定程度上加大创业难度。

表4 是否创业与“您对大学生农业领域创业的看法”的相关分析

表5 是否创业与“创业过程中看到其他团队有困难,您会……”的相关分析

在“您认为大学生创业应培养哪种意识”的调查中,所有被调查学生选择“责任意识”的占86.88%、“合作意识”的占83.85%、“创新意识”的占78.81%、“团结意识”的占71.44%、“竞争意识”的占60.95%、“风险意识”的占43.29%(见图1)。从以上数据可以看出,创业过程中学生必须具备责任意识、合作意识、创新意识、团结意识的基本素质,但是在创业过程中所需的素质中,风险意识和竞争意识相对较弱。

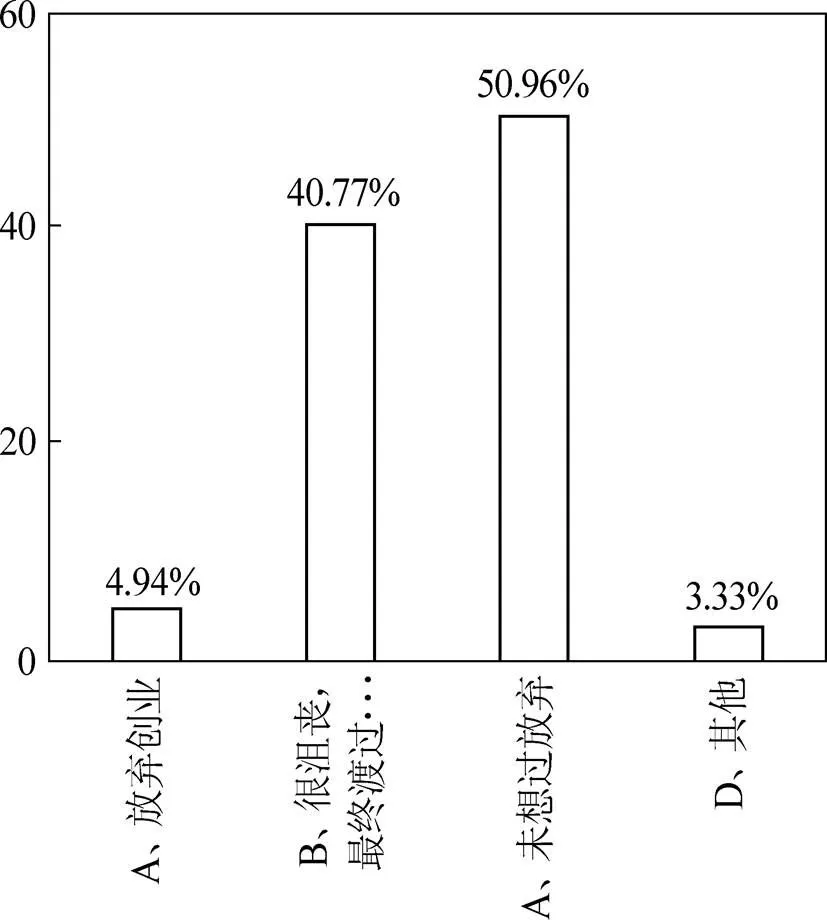

在一项回答“您在创业受阻后的想法是……”的问题调查中,50.96%的学生“从未想过放弃”;有40.77%的学生“虽然沮丧,但最终渡过难关”,仅有4.94%的学生选择“放弃创业”(见图2)。这表明,大学生在创业过程中遇到困难时有较强的抗挫折能力。但是,在遇到困难时,如果老师能及时对学生不稳定的情绪进行疏导解压,就会减少对学生的心理造成的危害从而有利于学生坚持创业。

图1 您认为大学生创业应培养哪种意识

(四)市场和法律意识淡薄

在对问题“您对某些公司偷税漏税怎么看?”调查时,有86.68%的受调研学生选择“违法行为”,有80.12% 的学生认为此行为是“不道德”的;选择“无所谓”和“降低成本的一种方式”的创业学生,比例分别占15.69%,17.65%,未创业学生选择“无所谓”和“降低成本的一种方式”的比例分别为2.66%、11.17%。可见,学生对待违法行为的态度比较明确,但是仍有一部分学生的法律意识较弱,甚至有一些错误看法,相比未创业学生,创业大学生法制意识较淡薄,有的学生甚至徘徊在法律边缘。

图2 创业过程中看到其他团队有困难,您会……

在对“您对有些学生利用所学知识在违法领域创业的态度”问题的调查中,学生对“误入歧途”“利益熏心”“良心泯灭”(见图3)三项选择的比例较高;创业学生中有17.56%的人认为,这是“学以致用”,13.02%的学生认为是“创新创业”,未创业学生选择这两项的比例依次是17.55%、12.98%。可见,学生在创业过程中倾向于选择法律途径维权,但仍有部分学生法律意识淡薄,法律知识缺乏。对创业学生来说,这一情况更严重一些。

“学生存在法律意识淡薄、法律知识缺乏”的结论也从“除创业课程外,学校有专门针对创业学生开设思想政治教育和法律方面的课程吗?”的调查中得到验证,76.89%的学生回答“有”,而23.11%的学生回答“无”。表明学校的法律课程设置并没有覆盖到全体学生,有的学生并没有接受过相应的法律教育。

图3 对有些学生利用所学知识在违法领域的态度

二、提高农科院校学生创业素质的对策

(一)树立正确的就业观念

大学生是年轻的一代,是未来的希望,也是创业的一代。习近平总书记在同各界优秀青年代表座谈时强调:“要勇于创业、敢闯敢干,努力在改革开放中闯新路、创新业,不断开辟事业发展新天地。”因此,学生要更新就业思路,改变传统的就业方式,树立积极正确的就业观念。克服一些错误的想法:“等、靠、要”,考进大学就是“鲤鱼跳龙门,脱苦海”。其次,大学生要发挥主观能动性,主动关注国家、学校有关创业的政策环境,抓住创业机会,将自己专业所学运用到实际创业中,实现在专业领域内的创业。另外,大学生要克服创业功利化思想,培养艰苦创业精神,发扬传统优良美德。

(二)加强大学生在创业中的思想政治教育

学生在创业过程中可能会产生一些错误的思想认识,思想政治教育的作用不言而喻,因此需在创业教育中融入思想政治教育[4]。

宣传创业政策。主动、及时地学习国家、学校有关创业的政策,通过班会、讲座或者座谈的方式及时向学生宣传,为学生了解创业政策提供丰富的平台与渠道,帮助学生了解创业的政策环境,为学生创业提供政策支持和及时帮助[5]。

激发创业意识。要定期组织“三下乡”“大学生进万村科技信息服务工程”“支教支农”“科技扶贫百团大战”等农业社会服务活动。首先,通过这些活动,培养学生“尝苦、问苦、比苦”的创业精神、“学农、爱农、兴农”的农业心怀。其次,要积极鼓励学生科技成果的转化,逐渐增强学生的社会责任感,使学生在服务地方经济、科学技术推广和社会服务方面发挥主体作用。再次,应积极组织有创业经验的老师或者创业成功典型开展创业讲座,激发学生的创业意识。

积极疏导学生的心理。学校要及时对在创业中遇到困难的学生进行心理疏导,主动与学生交流,在情感上给予学生支持鼓励,帮助学生重塑自信。对此,辅导员可以将学生在创业过程中遇到的思想政治方面的问题进行搜集整理,汇编成以创业教育心理案例为主题的教材,以此为载体对学生创业进行思想政治教育,有利于解决学生创业过程中的思想问题,实现思想政治教育与创业教育的有机结合,最终实现二者的双向互动[6]。另一方面,创业教育职能部门要加强学生的创业教育,采取“理论教育+实践指导”相结合的方式,也就是通过“第一课堂”和“第二课堂”相结合的方式来优化学生的创业知识结构,提高学生的创业能力。

(三)提供增强其创新创业能力的帮助

首先,加强创业理论知识的教育。遴选一批有创业经历的校友、教师、专家或者优秀企业家组成创业师资团队,为学生进行创业课程的讲授和创业实践指导,除创业的通识课程外,聘请专业导师,形成导师制,由创业导师对学生进行一对一的指导,提高创业的针对性。设置分层分类的创业课程,创业课程要覆盖全体学生,在年级结构上,对于大一、大二的学生来说,还没有系统地学习专业课程知识,对自己未来的职业定位还没有清晰的想法,他们的创业课程设置应以创业通识课程为主,通过课程的讲授,旨在帮助学生认识创业,了解创业,对创业有一个系统的、全面的、准确的把握,进而激发学生的创业意识,提高学生的创业激情;对于大三、大四的学生来说,经过大一、大二的专业学习,对未来的职业认知有明确的想法,他们的创业课程应包含创业过程中需要的市场前景、人力资源、法律法规、领导力等相关知识。采用案例教学方式,让学生了解创业过程中需具备的基本素质。旨在帮助学生增强风险意识、竞争意识和法律意识,激发其创新能力,提高解决实际问题的创业能力,提高创业成功率。

其次,提供多平台实践渠道。在为学生提供创业理论知识的基础上,通过举办“互联网+大学生创新创业”大赛、“兴晋挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“晋商杯”大学生创业大赛等比赛,达到“以赛促赛、以赛促学、以赛促教”的目的;积极鼓励学生参加创业论坛,热情参与社团活动,培养学生对创业的热爱之情;定期组织学生参加培训,激发学生的创新意识,提高学生的创业热情。此外,针对学生对农业领域创业的积极态度,学校要积极为学生的创业提供资金支持,寻求创业资金来源的多样化,探索“政府+企业+银行+学校”的多元渠道。

(四)家庭、企业和媒体三方联动,营造积极浓厚的创业氛围

家庭应发挥第一教育的职责。对于家庭来说,首先要更新就业观念,改变“学而优则仕”的传统思想;积极支持孩子创业,提高孩子的创业自我效能感。自我效能感是班杜拉提出,他认为一个人即使看到某个潜在机会或者某种行为可能带来的结果,也不一定马上会采取行动,而是会考虑自己是否有能力、有信心去实施这个行为[7]。因此,家长要营造积极正面的创业氛围,积极倡导敢为人先、宽容失败的创新文化,给予孩子试错的机会。

学校应坚持教育的主导定位。学校应该与企业建立合作机制,企业及时接收大学生到企业见习或者实习,对学生进行专业、技术、管理等方面的创业培训,向在校学生举办创业方面的讲座、报告、交流会,特别是涉及到如何创办一个企业以及创办企业所需程序的讲座,让学生对创业有一个系统全面的认识,帮助其根据自身性格和能力客观地做出是否创业的选择。

媒体应大力宣传创业事迹。在新媒体时代背景下,对于媒体来说,应坚持对大学生创业的主流舆论导向,坚持对大学生创业事迹进行宣传报道的客观性。发挥媒体的媒介功能,增加参与新闻信息转载网站,进一步扩大对学生创业相关宣传报道。中央和地方电视台等权威媒体平台要全方位、多层次对创业大赛、事迹进行广泛、深入地报道与刊发,提高阅读总量以及提升大赛的社会影响力[8]。作为社会的舆论传播者,媒体应该以引领者的角色对创业舆论进行规范、引导和传播,以实事求是原则,使得创业的社会影响力逐渐提升。

[1] 李克强.政府工作报告——2017年3月5日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上[DB/OL].(2017-03-05) [2018-03-16].http://www.gov.cn/premier/2017-03/16/content _5177940.html.

[2] 中共中央国务院.关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见[DB/OL].(2014-01-19)[2016-05-18]. http://www.gov.cn/jrzg/2014-01/19/content_2570454.html.

[3] 农业部.关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见(农发[2017]1号)[Z].

[4] 艾军,邹金成,罗二平,等.论高校思想政治教育与大学生创新创业教育的有机融合[J].思想理论教育导刊,2014 (12):92-94.

[5] 叶慧文,王富明,曾春水.浅析高校辅导员在学生创业教育中的角色定位[J].理论导报,2010(11):49-50.

[6] 赵春华.创业教育:高校思想政治教育的时代内容和载体[J].教育探索,2008(4):136-137.

[7] 木志荣.大学生创业教育和创业意向关系研究[M].北京:清华大学出版社,2016:21-22.

[8] 国务院办公厅.关于发展众创空间推动大众创新创业的指导意见[DB/OL].(2015-03-02)[2018-03-11].http://www. xinhuanet.com/local/2015-03/11/c_127570233.html.

G640

A

1674-893X(2018)03−0065−05

2018-01-03;

2018-05-04

庞晶(1992—),女,山西灵石人,山西农业大学在读研究生,主要研究方向:大学生创业;联系邮箱:695454772@qq.com;王秦俊(1963—),男,山西闻喜人,山西农业大学马克思主义学院副教授,创业学院院长,主要研究方向:三农研究

[编辑:游玉佩]