监察追诉的时效问题

刘练军

(东南大学 法学院,江苏南京 211189)

无论从政治上还是法律上看,“反腐”无疑都是当下新时代的高频词和关键词。为了加大反腐的力度,并积极推进反腐法治化,2018年3月,第十三届全国人大一次会议先是修改了《宪法》,在《宪法》“国家机构”一章中增加了“第七节监察委员会”,接着又制定了《监察法》。特地修改宪法以组建与政府、法院平级的反腐败国家机构——监察委员会,此诚人类宪法史上的一大创举,①在我国现行《宪法》的国家机构排序中,监察委员会排在人民法院和人民检察院之前,前者属于《宪法》第三章第七节,后者则位居第八节。曾有学者研究认为,“无论怎么摆,国家监察机关的实际地位不能高于国家审判机关。因为无论哪个国家的法院都是主要的国家机关之一,而监察组织在各国往往只是主要国家机关的从属机构。如果将其地位放在最高人民法院之上,那就不符合常规了……从国家治理体系现代化的要求看,我国人民法院的宪法法律地位和实际地位,都应该高于监察机关”。作者还进一步分析指出:“一般来说,国家的立法、司法和审判机关,都属于承担驱动职能的机构,监察机构所起的是制动作用。所以,世界各国监察机构,其法律地位往往比较低,权力十分有限,远不及国会、行政机关和审判机关。可以说,在国家机构体系内起制动作用的监察机关位不高权不重是常态。制动机构的权力和地位如果超过驱动机构,其设计一定存在问题。”(参见童之伟:《国家监察立法预案仍须着力完善》,载《政治与法律》2017年第10期,第70页)对此等论断,笔者击节赞赏。中共第十九届中央委员会和第十三届全国人大打破常规,修改宪法组建这么一个位高权重的监察委员会,委实是令人震惊的重拳反腐。问题是,对于权力腐败之沉疴宿疾来说,这一剂“猛药”是否为对症之药及其最终效果如何,均尚难定论,唯能拭目以待。是否绝后尚难定论,但空前乃是毋庸置疑之事实。对于新科反腐机构——各级监察委员会,从中央到地方,从庙堂到民间,无不寄以厚望,期待它们能成为“强化不敢腐的震慑,扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉”的反腐利器,最终实现“海晏河清、朗朗乾坤”的新时代政风。②参见本书编写组编著:《党的十九大报告学习辅导百问》,学习出版社、党建读物出版社2017年版,第53页。

正因为有此等厚望,所以,一旦有一定级别的官员被监察委员会立案调查的消息,往往就立即火遍微信朋友圈,成为一时之社会舆论热点。前不久,一则“长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲接受纪律审查和监察调查”的消息,一度在朋友圈霸屏。出于法律人的职业敏感,笔者就登录吉林省纪委监委网站,试图了解更多的信息。很可惜,希望落空了。火遍朋友圈的有关宋利菲被调查的消息,与吉林省纪委监委官网上所发布的通报内容并无出入,[注]参见《长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲接受纪律审查和监察调查》,http://ccdijl.gov.cn/jwjct2018/scdc/scdc_85946/201806/t20180621_4781546.html,访问日期2018年7月16日。前者完全是后者的复制版。此则通报在吉林省纪委监委官网上发布的时间是2018年6月21日。该通报显示:“宋利菲,女,汉族,1952年6月出生……2012年8月,退休。”由此可知,被立案调查时宋利菲业已退休五年十个月,她本人也已经年届六十有六。监察委员会对退休已久的年迈老人开展调查,这种事隔多年之后的监察反腐能达到预想的反腐功效吗?从常理与法理上看,这事难道不值得商榷一番吗?

然而,监察委员会对多年前退休的老人开展追诉调查并不违法,也就是说,监察委员会对宋利菲进行立案调查完全是合法的。[注]对过去的违法行为实施监察追诉,还涉及到监察法的“溯及既往”问题。而“法不溯及既往”乃是一项基本的法治原则。1787年《美国宪法》第1条就规定国会不得制定追溯既往之法律。《法国民法典》第2条亦规定:法律仅仅适用于将来,没有溯及力。限于篇幅,本文对此论题存而不论。因为现行《宪法》《监察法》等相关法律并未明文规定监察追诉受时效之限制。众所周知,在民法、刑法、行政法上均设有时效制度,追诉权都有它一定的期限,而不具有永久性。毋庸讳言,法律追诉有固定期限,此乃人类法治文明的基本原则。对此,世界上绝大多数国家的立法都明文认可,而时效制度亦成为各国法律体系中的一项基本制度。那作为行使国家监察职能的专责机关(《监察法》第3条),监察委员会在开展监察追诉时该不该像其他法律追诉一样受时效之限制呢?身为立法者的全国人大及其常委会要不要适时修订监察法,以为之补充时效之规定呢?陋见以为,答案都是肯定的。兹就监察追诉为何应受时效限制,以及监察法上的时效制度该如何设置等问题,略陈管见如下,供学界同仁及实务部门批评指正。

一、立论基础:追诉有时效乃法治的应然内涵

追诉时效制度发轫于古罗马法,堪称是人类社会最为古老的法律传统之一。据研究,古罗马自公元前16世纪“关于选举舞弊的尤利亚法”(lex Julia de adulterriis)开始就在刑事法上设有时效制度,“它规定,应当科处刑罚的犯罪的时效期限为5年。后来,对几乎所有的犯罪均明确规定了20年的时效期限”。[注][德]李斯特著、施密特修订:《德国刑法教科书》,徐久生译,法律出版社2006年版,第502页。在古罗马,不但刑事追诉有时效制度,其民事私法同样设置了时效制度即债权等权利的消灭时效,“这是指权利人在法定期间内持续不行使其权利因而丧失请求权或其权利的制度”。[注]周枏:《罗马法原论》(下册),商务印书馆1994年版,第918页。起源于古罗马的此等时效制度历经中世纪而绵延不绝。如今,包括我国在内的绝大多数国家的立法都明文规定时效制度,长期积累下来的有关时效制度的法学理论更是发达深厚。

(一)民事时效制度

2017年,第十二届全国人大颁布的《民法总则》第188条规定,“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长”,此乃民法时效制度之立法依据。民法上的时效制度,简言之,就是权利人必须在权利被他人侵害的三年内向法院提出诉讼救济请求,三年之后法院就不再支持他原本所享有的权利,诸如名誉权、物权、债权等等皆如是。

关于时效制度的存在理由,民国著名法学家史尚宽分析认为:“时效制度之设,在于尊重久已继承之事实状态,即在于社会秩序之维持。一般真正权利人得基于权利推翻现存之事实关系,回复以前之权利关系,然此事实苟久已存在,社会皆信其真,则维持其关系,又可以维持社会之安全,此为时效制度存在之第一理由。”[注]史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第624页。质言之,民法时效制度者,躺在权利上睡觉之人不值得保护之谓也。当然,设置时效制度还有其他理由,如保护债务人,避免因时日久远,举证困难,致遭受不利益;又如简化法律关系,降低交易成本,减轻法院案件负担,等等。[注]参见王泽鉴:《民法总则》(增订版),中国政法大学出版社2001年版,第516-517页。无论如何,民法时效制度之设置,意味着民事权利乃是一种被时间所规定了的存在,逾越了三年的法定时间边界,就丧失了请求法院保护之资格。

不但民事权利如此,刑事处罚权力和行政处罚权力同样是一种被时间规定的存在,超过了一定的时间界限,该权力同样作废,就像民事权利作废一样。

(二)刑事时效制度

关于刑事处罚之时效,现行《刑法》第87条规定“犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准”。此等规定乃是刑法时效制度之法律依据。

在刑罚史上,刑罚时效制度和刑法一样古老。关于此等制度的根据,在德国的普通法时代,采取的是改善推测说,即犯罪后长时间没有再犯罪,可预想犯罪人已经改善从良,没有处刑之必要。在19世纪法国,则采取证据湮灭说与准受刑说。前说认为,犯罪证据因时间流逝而湮灭,准确处理案件之目的难以达到;后说以为,犯罪人犯罪后虽然没有受到刑事追究,但长时期的逃避与恐惧所造成的痛苦,与执行刑罚并无多大差异,这等同于已经执行了刑罚。[注]关于改善推测说、证据湮灭说和准受刑说,可参见张明楷:《刑法学》(第四版),法律出版社2011年版,第565页。在日本,有的学者采取规范感情缓和说,即随着时间的经过,社会对犯罪的规范感情得以缓和,以至于不需要给予现实的处罚。[注]参见[日]大塚仁:《刑法概说(总论)》(第三版),冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第578页。有的学者采取尊重事实状态说。该说认为,由于规范感情的缓和,社会秩序的恢复,在犯罪行为人方面也产生了与一般人相同的社会生活关系,对由此而形成的事实状态应该予以尊重,时效制度之本旨就在于此。[注]参见[日]大谷实:《刑法总论》(新版第2版),黎宏译,中国人民大学出版社2008年版,第487页。

以上诸说均不无道理,但又各有侧重而陷于片面,将之综合归纳,作为刑法时效制度的理由,才足够全面通透。然而,再完美的理由,都只不过是为法定权力的时间宿命,添加一件人类的道德理性外衣而已。对于代表国家执行刑事处罚权的司法人员来说,重要的不是刑法时效制度的根据何在,而是他们务必严格遵守《刑法》第87条之规定。一旦他们突破《刑法》第87条所设定的时间边界,那象征着刑法所彰显的人类道德理性,在刑事司法实践中遭到了蔑视甚至被废弃。这种突破只会使我们重返“复仇”的野蛮时代。罔顾刑事执法权力的时间规定性,只会使我们的刑事处罚被排除在现代人类刑事司法文明的圈外,它最终表现为我国法治秩序在时间上的倒退。不遵守时效制度的刑事处罚权,注定要败给时间——刑事司法呈现的不是与时俱进的文明状态,而是日渐倒退至血腥复仇的野蛮状态。概言之,抛弃刑法时效制度的本质就是抽掉刑事处罚中的道德理性,使之重返前法治时代的残暴报复状态。超越刑事处罚的时间规定性,必将使作为公权力的刑事处罚权退化至原始的私力救济形态,其后果残忍之至。

(三)行政处罚时效制度

在性质上,行政处罚权与刑事处罚权无分轩轾,都是代表国家对违法行为予以惩处,差别只在于所违反的具体法律以及违法本身的社会危害性不同。我国的行政立法同样认可时效制度,《行政处罚法》第29条规定“违法行为在二年内未被发现的,不再给予行政处罚。法律另有规定的除外”。关于行政处罚追诉时效的根据,学者更多的是从刑法时效制度中获得启发。在人类立法史上,行政立法比刑事立法要晚得多,故而,行政法学无可避免地要从刑事法学中寻找经验与智慧。

1979年我国台湾地区行政法院曾在判字第356号裁判文书中判曰:“依行政法规所科处之行政罚,除法令有明文规定者外,其追诉权并无时效上之限制,此有‘司法院’院字第二○六六号解释可以参稽,是被告机关虽因公文协调以致延搁科罚之时间,究不能谓其追诉权即已消灭。”我国台湾地区学者在检讨此判决时,多与刑法时效进行类比,如吴庚教授指出:“国家刑罚权对于无论何等罪大恶极之犯罪,尚且有时效之设,行政罚均属轻微之违法行为,岂有永久追诉处罚之理?”[注]吴庚:《行政法之理论与实用》(增订八版),中国人民大学出版社2005年版,第305页。又如洪家殷教授分析指出:“‘司法院’扩张解释为无时效制度之适用,贯彻此种见解之结果,造成行政秩序罚永不罹于时效,亦即不论是追诉权或执行权皆长久存在。此种见解显不足采,盖同属制裁不法行为之刑罚,可以有时效之规定,何以在行政罚即无存在之余地?另一方面,违反刑罚之犯罪行为,其社会伦理之非难性较高,已不排除有时效制度之存在,对于不法态样较轻微之行政罚,更应适用,且应给与较短之时效。”[注]翁岳生主编:《行政法》(下册),中国法制出版社2002年版,第888页。

2005年我国台湾地区颁布“行政罚法”,其第27条规定“行政罚之裁处权,因三年期间之经过而消灭”。至此,两岸在行政立法上一致接纳了行政处罚时效制度。被制定成法律的都是社会的主流价值观。我国《行政处罚法》第29条及《刑法》第87条之规定足以表明,针对行政违法及刑事违法的国家惩治权乃是一种受时间规制的有限权力观念,业已深入人心,成为社会各界的基本共识。而《民法总则》第188条之规定,则证明民事权利跟国家权力一样,同为一种时间性的存在,而非超越时间规定性的永恒权利。不管是权力还是权利,都身处于一种有限时段的宿命之中,不受任何时效限制而永葆青春的权力与权利,实乃海市蜃楼。在以法律的名义创设一种新型的权力或权利时,务必记得给此等权力或权利设置时效制度,此乃人类基本的立法经验。

(四)时效制度乃法治社会的基本要求

本质上,为权力与权利设置时效制度乃人类社会法治的应然要求。与前近代的原始治理模式——人治相比,法治乃是一种富有理性和道德性的治理模式,此乃法治最终战胜人治,成为绝大多数国家选择并坚守的国家治理路径之根本原因。无论从理性上看,还是从道德性上考量,以法律的名义所确认的权利和权力,其行使都有较为明确的期限。超过立法事先规定的期限之后,那这种权力或权利事实上就“过期”了。而这种过期在性质上跟食物经过一定时间之后会“过期变质”完全类同,前者不宜继续有效,后者不宜继续食用。过期作废的权力或权利如继续行使,那就跟过期变质的食物继续食用一样,其后果往往是有害而非有益。食用过期变质的食物,必定会给人体的肠胃带来负累,影响身体的健康。同样地,行使过期作废的权力或权利,也会给人类的交往行为带来额外的负担,有碍于社会秩序的稳定发展。

众所周知,社会的交往行为(或曰交易行为)并不因某项权力或权利未及时行使而暂停,相反,人类的交往行为就像喘息的河流奔腾不止,即便遇到险阻也会逶迤前行。与未行使而处于停滞状态的权力或权利相比,由持续不断的人类交往所形成的新秩序更需要亦更值得保护:立法和司法保护后者更符合效率原则,其成本亦更为低廉。美国法学家波斯纳在对法律进行经济分析时指出:“正义的第二种涵义——也许是最普通的涵义——是效率……在一个资源稀缺的世界里,浪费是一种不道德的行为”。[注][美]波斯纳:《法律的经济分析》(上),蒋兆康译,中国大百科全书出版社1997年版,第31-2页。不管是权力还是权利,如果不及时行使,就是没效率的表现,就是一种浪费,因而属于道德可责性行为。罔顾人类交往所形成的新秩序而坚持对此等无效率行为予以保护,那就违反了基本的理性精神,而且所付出的司法成本要高昂得多。“无论审判能够怎样完美地实现正义,如果付出的代价过于昂贵,则人们往往只能放弃通过审判来实现正义的希望。”[注][日]棚濑孝雄:《纠纷的解决与审判制度》,王亚新译,中国政法大学出版社2004年版,第267页。为了避免法院付出明显昂贵的司法成本(它最终由我们所有纳税人来承担),对于那些时效已过的权力或权利不再予以保护,完全符合理性法则。

总括而言,时效制度乃是符合人类理性与道德法则的制度建构,是法治的应然内涵。追诉无期限,那不是法治,而是与之相对立的人治。职是之故,是否为国家监察权力设置时效制度,本质上是坚持法治还是重返人治的问题,兹事体大,立法者当寤寐思量。

二、为监察追诉设置时效制度的理由

监察委员会所行使的监察权与检察院的刑事公诉权、行政机关的行政处罚权,并无本质上的区别,都是一种依据宪法和法律所执行的国家公权力。因而,监察权不但像刑事公诉权、行政处罚权一样要受时效限制,而且为刑事公诉权和行政处罚权设置时效的上述理由基本上同样适用于监察权。当然,这种同样适用指的是基本的原则精神是一脉相承,但在诸多细节方面监察追诉要受时效限制的理由与刑事公诉权、行政处罚权还是判然有别的。毕竟,监察法与刑法、行政处罚法彼此之间差异悬殊。因此,有必要对监察追诉设置时效制度的理由进行具体分析,试从以下几个层面予以展开。

(一)超过一定期限再予以监察追诉具有非道德性

著名法理学家德沃金曾指出:“法学问题的核心,是一个道德原则的问题,而非法律事实或策略问题。”[注]Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 6th, impr. London 1991, p.7.在终极意义上,法律问题不过是作为社会生态底线的道德共识问题,因而富勒提出:“对法律之道德性的最低限度的坚守是保障法律之实践有效性的基本条件。”[注][美]富勒:《法律的道德性》,郑戈译,商务印书馆2005年版,第181页。据此就不难推断,监察追诉的实践有效性的基本条件,是它对道德性的最低限度之坚守。一旦监察追诉违反了基本的道德性,那它就缺乏法理意义上的合法性,即便它看似未必违反某个实定法。

监察委员会逾期开展监察追诉,其行为的非道德性是显而易见的,因而,对其合法有效性的质疑亦无法避免。问题在于,我国监察法本身并未规定时效制度,所谓“逾期”从何说起呢?毫无疑问,从民法、刑法和行政法上有关时效期限之规定,推论出一个富含道德性的监察追诉“逾期”时间点并不难。如上所述,民事权利的追诉时效是三年、行政处罚的追诉时效是两年,而法定最高刑为不满五年有期徒刑的追诉时效是五年。按照国家监察委员会主任杨晓渡的观点,监察委员会并不是一个超级权力机构,其所做的大量工作,“大概是日常拉拉袖子、提个醒的工作,是防止人由小错误变大错误的工作”。[注]参见李贞:《国家监察体制改革:中国特色监察体系的创制之举》,载《人民日报·海外版》2018年3月20日。既然如此,那监察追诉的时效期限应该比最低刑事处罚权的时效期限还要短。无论如何,超过5年再来开展监察追诉绝对算是“逾期”。即使宋利菲被立案调查后发现其有重大犯罪嫌疑,那这种监察调查亦应受到追诉时效之限制。

这种非道德性有多个面相。首先,它破坏了过去近六年围绕宋利菲所形成的新的社会秩序的安宁。不要说退休近六年,就是三年也足以造就一种新的社会秩序,且对宋利菲的亲属及其他交往人员而言,此等社会秩序完全是稳定而又可预期的。然而,监察委员会的一纸调查通报,对这种新的社会秩序带来了毁灭性打击,所谓稳定与可预期彻底随之灰飞烟灭。对于宋利菲亲属及过去六年甚至更长时间与之交往的人(这肯定不是小数目)来说,监察委员会的这个逾期追诉行为委实涉嫌不道德。毕竟,他们可能没有任何过错,却要像宋利菲一样承受被调查所造成的毁灭性打击之后果。

其次,对于宋利菲本人而言,这个逾期的立案调查同样具有道德上的可责性。常理告诉我们,宋利菲如果真的被查到有违纪违法行为,那也一定是发生在退休之前的长春市中级人民法院院长任上,甚至有可能发生在更早的担任吉林省委政法委副书记期间(1997年4月至2007年11月)。如果是后者,那宋利菲的违纪违法乃是十多年前的“往事”;如果是前者,那至少也已然过去了六七年之久。不管是前者还是后者,都为时不短。为什么违纪违法之时不去认真查处,而非要等到几年乃至十几年之后再来追究呢?那时诚然没有监察委员会,但有行政监察机关,更有专门调查各级领导干部违纪违法的纪委和反贪局。公职人员滥用职权之时,专责机关不来立案调查,等时过境迁之后,再来打破既定的社会秩序。不管监察委员会出于何种理由,在时隔多年、当事人业已退休已久的情形下,再来立案调查,其合法性和有效性都严重受损。

(二)及时开展监察追诉才能达到预防腐败效果,逾期追诉效果不佳

国家监察体制改革以生成高效能的反腐败体制为目标,[注]参见刘艳红、夏伟:《法治反腐视域下国家监察体制改革的新路径》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2018年第1期。其中,监察委员会是代表国家并严格依据监察法来开展反腐败工作的,国家设置监察委员会的根本目的是预防腐败,严厉打击现行腐败分子只不过是实现此目的之手段。

那如何能更加有效地预防腐败呢?首要的,当然是第一时间对腐败分子依法惩治,对腐败行为查处得越早、对腐败分子惩罚得越及时,那预防效果就越佳。相反,在腐败行为早已成为被人遗忘的“过去时”,而腐败分子亦已退休经年,此时再来对其反腐,不但预防效果甚是了了,而且给人留下做秀的不良感观。正如18世纪意大利刑事古典学派创始人贝卡里亚所说:“惩罚犯罪的刑罚越是迅速和及时,就越是公正和有益……犯罪和刑罚之间的时间隔得越短,在人们心中,犯罪与刑罚这两个概念的联系就越突出、越持续……只有使犯罪和刑罚衔接紧凑,才能指望相联的刑罚概念使那些粗俗的头脑从诱惑他们的、有利可图的犯罪图景中立即猛醒过来。推迟刑罚只会产生使这两个概念分离开来的结果。推迟刑罚尽管也给人以惩罚犯罪的印象,然而,它造成的印象不像是惩罚,倒像是表演。”[注][意]贝卡里亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国大百科全书出版社1993年版,第56-57页。尽管贝卡里亚说的是犯罪与刑罚,但腐败与惩治之间的关系又何尝不是如此呢?对任何腐败的调查处理,都应讲究时效。各级监察委员会应尽可能地在第一时间将腐败行为调查清楚,并依法从速惩治腐败分子。一旦时过境迁、物是人非之后再来追诉,那反腐效果定将大打折扣,预防腐败的终极目标更是无从实现。

(三)逾期追诉成本高昂,浪费公帑现象势所难免

如上所述,民法、刑法和行政法设置时效制度的理由之一,是年代久远,人事代谢,证据湮灭,给追诉造成困难,强行启动逾期追诉,其成本要比及时追诉高得多,故必须为之设置时效门槛,反对追诉无期限。监察追诉和刑事追诉、行政追诉一样,超过一定期限就会面临因时过境迁导致的人事变动和证据遗失,人证物证具难寻获,举证之困难可想而知。故而,各级监察委员会如果积极实施逾期追诉,那它们的预算成本必将因此而不断追加,浪费公帑现象自然在所难免。

监察权力的运行亦应像其他国家权力一样要认真对待运行成本。毕竟,它花的每一分钱都是人民用汗水换来的。基于成本考量,各级监察委员会的人力物力都是有限配置。监察委员会与其分散力量去追诉陈年的漏网腐败案件,毋宁集中精力调查现行的腐败案件。如果被调查人员真的被监察委员会证实存在严重违法行为,那它们还得将案件移送检察院提起公诉,最后由法院通过审判来判决其罪行的轻重和刑罚的幅度。如此一来,所涉及的成本增长还不只是监察委员会一家,检察院和法院的制度成本亦双双随之水涨船高。检察院和法院等关联国家机构,都得随之要增加运行成本和追加预算,国库将会因此而紧张,纳税人亦将不堪承受之重。概言之,从成本上考量,亦务必为监察追诉设置一定的时效,不禁止无期限的追诉,只会给国民带来巨额的财政负担,利弊如何,一望而知。

(四)如监察委员会可以逾期追诉,那对反腐人员同样适用逾期追诉,这势必导致追诉无止境

监察委员会逾期追诉将给所有公权力部门造成一定程度的履职恐慌,此点最容易忽略但其后果又同样严重,甚至更为严重。试想,如果时过境迁之后可以任性地再回头调查违纪违法者,那按此逻辑还应该调查一下当初纪委、反贪局及行政监察机关等反腐机构有关人员的失职渎职问题。如果他们当初能够恪尽职守、明察秋毫,那宋利菲就不会成为漏网之鱼,更不可能任上退休并颐养天年长达数年之久。所有反腐败机构的所有有关人员都应该为宋利菲当初的漏网承担相应的责任,否则,不但反腐败机构的权责没有配备到位,而且无以督促现在的反腐败机构认真履行自己的反腐败职能。毫无疑问,如此推导下去,必将没完没了,结果是所有人都脱不了干系,本身不存在任何违纪违法之人,也可能因领导无方或工作不力而被追究责任。果真如此,那所有的公权力部门都将陷于履职是否充分、有无失职行为的忧虑与恐慌中,后果之严重,诚实超乎想象。若要抑制此等恐惧氛围在公权力部门蔓延,那当然就得停止对违纪违法者的逾期监察追诉。换言之,监察追诉务必恪守时效制度,否则,无期限的追诉必将同样给监察委员会等公权力部门带来噩梦般的恐惧,这应该不是监察委员会愿意看到并能接受的。

其实,上述四个层面的理由中任意一个就足以证明,不受时效限制的监察追诉是非理性的,追诉无穷期乃违反基本法治精神的不智之举。而四个层面的理由同时存在则充分表明,对于监察追诉而言,时效制度是必需品,而非奢侈品。遗憾的是,在制定监察法时有关时效制度完全被立法者回避了。而回避的不仅仅是立法实践,对于此等回避学界亦不约而同地予以回避:有关反腐败立法中的时效问题,至今未见有哪个学者发表研讨文章。毋庸置疑,此等双重回避现状,必将进一步固化监察权力规避时间规定性的非理性特征。这不是喜剧,而极有可能是悲剧,因为打破时间规定性的监察权力,其自身的道德理性必然会遭到克减,甚至完全丧失。对所有违纪违法行为的调查处置都不受时效限制,问责由此变成了终身制、追诉进而演变为无期限,其后果实乃吾国吾民不堪承受之重,故立法者务必认真对待监察时效制度之设置问题。

三、监察时效制度的具体设置方案

既然必须为监察权力设置时效制度予以制约,那余下的问题就是,这个时效制度该如何设置。时效制度具体可分解为三个层面:时效之期限、时效之计算和时效之中断,其中时效之期限又可分为监察立案时效之期限和监察移送时效之期限。

(一)监察追诉时效的期限

由于监察委员会只是履行监察职能,它并不享有公诉权和审判权,因而,对于被它确认涉嫌职务犯罪的监察对象,它得“制作起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉”(《监察法》第45条),故监察追诉时效可划分为监察立案时效和监察移送时效,后者类似于刑法上的行刑时效。[注]行刑时效,是指刑法规定的,对被判处刑罚的人执行刑罚的有效期限。在此期限内,执行机关有权执行法院判处的刑罚;超过了此期限,执行机关就不能执行法院判处的刑罚。因此,超过行刑时效,意味着在作出了罪刑宣告后也不能行使行刑权。参见张明楷:《刑法学》(第四版),法律出版社2011年版,第565页。

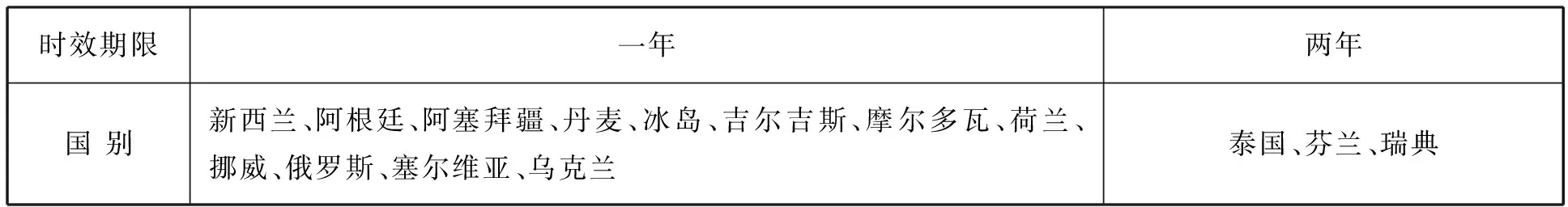

1.关于监察立案时效期限。拙见以为,将监察立案时效之期限确定为三年较为正当合理。从比较法上看,三年已经算是追诉期限特别长的。如下表所示,俄罗斯、荷兰、阿根廷、新西兰、丹麦等国家的监察追诉时效一般为一年,像泰国、芬兰和瑞典等国家的监察时效也只是两年,域外将监察时效期限设置为三年的甚为罕见。

部分国家法定监察追诉时效期限列表[注]本表系笔者根据《国际监察制度综览》(我国台湾地区监察院国际事务小组编写,监察院编印2017年版)一书提供的资料自制而成。其中吉尔吉斯和乌克兰规定,特殊情况下监察时效可以延长至2年,但通常情况下是1年。此外,巴基斯坦规定当事人应在得知权利遭到损害3个月之内提出申诉。也就是说,巴基斯坦联邦监察使公署的监察时效为三个月,应该是目前所能见到的最短时效。有最短就有最长,奥利地明文规定其监察使公署的监察追诉无时效限制。当然,还有很多国家的监察立法像我国监察法一样对时效制度未作任何规定。

那我国将监察立案的时效限定为三年,主要的依据是什么呢?首先,我国修改宪法,专门建立与政府、法院平级的监察委员会,其重要目的是“严厉惩治腐败”(监察法第6条),而“腐败是我们党面临的最大威胁”。[注]参见本书编写组编著:《党的十九大报告学习辅导百问》,学习出版社、党建读物出版社2017年版,第53页。从“零容忍、重遏制、强高压”的反腐立场上看,三年的监察追诉时效并不算太长。监察追诉时效太短,明显不利于深入反腐败,妨碍到监察委员会设置初衷目标之达成。此外,从国内立法的横向比较看,三年也不算太长。毕竟,如上所述行政处罚的追诉时效都有两年。如果监察追诉时效期限同样是两年,那就意味着在违法追诉上,将作为行政相对人的普通民众与行使国家公权力的公职人员“一视同仁”地对待。这貌似符合平等理念而完全可取,实则不然。将手握国家公权力的公职人员与服从国家行政权力的普通国民相提并论,恰恰是违反平等精神,在违法追诉期限问题上两者恰恰是不能平等的,他们彼此之间存在差别才能真正彰显权责对等、有权就有责的反腐政策和法治精神。

其次,监察立案时效期限的设置要顾及到本国的立法传统,不能一味地与国际接轨。监察法制确立于秦汉时期,[注]参见张晋藩主编:《中国古代监察法制史》,江苏人民出版社2017年版,第2页。在我国可谓源远流长。然而,监察追诉时效制度则是闻所未闻的舶来品,不但古代如此,民国时期如此,就是现代亦如是。客观地说,监察法没有设置时效制度其来有自。监察法实质上是由制定于1997年、修改于2010年的《行政监察法》修订而来。作为一部专门的反腐败立法,行政监察法并未规定监察权行使受时效之限制。2005年颁布的《公务员法》,关于公务员的“惩戒”与“法律责任”,亦未规定时效制度。与此相应的是,党内的反腐败法规亦对作为法治传统的时效制度无所规定。如2003年制定、2015年和2018年两度修订的《中国共产党纪律处分条例》关于处分之时效未作任何规定。由此可知,不管是党内层面还是国家层面,有关反腐败的立法均有意无意地回避了监察权力的时效性问题。而且,这种回避还在继续,如2018年4月,由中共中央纪委和国家监察委员会联合制定的公职人员政务处分暂行规定,对于政务处分同样没有设置任何时效制度。

在这种缺乏监察追诉时效传统的监察文化土壤中,要培植时效制度的现代法治之果,需要时间与耐心,万万不可造次和激进,须知欲速则不达。当下,大多数国民未必能理解并由衷认可监察追诉受时效限制的法治理念。如果立法者罔顾社会民众的主流认知程度而冒进立法,将监察立案追诉时效设置为一年或两年,那在监察实践中它能否得到严格遵循也要打个大大的问号。故折中一下,将监察立案时效设定为三年比较现实,既不激进,又在反腐法治化道路上迈进了一大步。

2.关于监察移送时效期限。笔者认为,监察移送时效之期限确定为三个月比较合适,至多不得超过六个月。监察委员会根据所收集到的证据,判定并确信作为监察对象的公职人员涉嫌职务犯罪的,应该在第一时间将证据梳理好,形成较为完整的证据链,并随即制作起诉意见书,然后连同案卷材料一并移送给同级人民检察院,由后者依法审查和提起公诉。第一时间移送就可以达到第一时间惩治腐败分子的目的,腐败分子能够在第一时间被查处并得到应有的司法惩罚,由此辐射形成的预防腐败效果相当可观。而预防腐败不正是监察委员会的重要功能吗?故监察委员会的移送时效越短越好,越长越糟。因此建议未来立法者将监察移送时效期限设置为三个月,只有在特殊情况下才可以延长至六个月。

(二)监察追诉时效的计算

同理,监察追诉时效的计算得分为立案时效的计算和移送时效的计算。最核心的问题是时效期限的起点和终点的认定问题。

1.关于监察立案时效的计算。在通常情况下,即在违纪违法不存在连续与继续状态的情形中,作为监察委员会监察对象的国家公职人员其违纪违法行为结束之日,就是监察委员会启动监察立案程序之时。此时就是违纪违法成立之时,自然也就是监察委员会开展立案监察追诉之时。监察立案追诉时效的期限,应该从此日开始计算。从此日算起至第三年结束,这三年的时间即为监察立案时效的期限。三年时间终止之日即为监察立案追诉时效期限的终止之日,也就是合法有效的监察追诉立案的最后一日。从次日开始,监察委员会就不应对已然过去三年的违纪违法行为实施监察立案追诉。

2.关于监察移送时效的计算。移送检察院乃是监察委员会处置工作的最终结果,因而,监察移送时效的起点就是监察委员会处置工作的终点。各级监察委员会在证据确凿、充分的情况下,应在第一时间将涉嫌职务犯罪的监察对象移送检察院,以使职务犯罪分子能在第一时间得到应有的刑事处罚。在主客观条件具备的情况下,就可以开始计算监察移送时效的期限。这里的客观条件是指,监察委员会已经发现和搜集到了较为充足的证据,它在很大程度上能够证明被监察对象涉嫌职务犯罪;主观条件是指,监察委员会的承办人员对证据与职务犯罪之间的因果关系以及证据的证明效力内心充满确信,而不是难以确定或将信将疑。如此之主客观条件形成之日,就是监察移送时效开始计算之时。从主客观条件形成之日起的三个月时间内,为监察移送时效期限。三个月期限的终止之日为监察委员会移送检察院的最后一日。从次日开始,监察委员会就不应再将本案移送检察院,而由它作未涉嫌职务犯罪的一般违纪违法处理。即便它逾期移送了,那检察院也不应受理。监察移送时效不仅对监察委员会有拘束力,对检察院亦如是。

(三)监察追诉时效的中断

监察追诉时效的中断和刑法上追诉时效的中断相类似,是指在时效进行期间,因发生监察对象二次违纪违法等法定事由,而使以前所经过的时效期间归于无效,二次违纪违法行为终了之时,再重新开始计算时效期限,故亦可被称之为监察追诉时效的更新。中断前一次违纪违法行为的监察追诉时效,当然不是要合并两次违纪违法的监察追诉时效,而是延长前一次的监察追诉时效,其目的在于加大监察惩治力度。毕竟,两次违纪违法本身足以说明,此类公职人员具有更大的社会危害性。

关于监察追诉时效中断的计算,第二次违纪违法终止之日为第一次违纪违法监察时效中断后的计算起点,而此日同时也是第二次违纪违法行为之监察追诉时效的计算起点。简言之,除非第一次违纪违法已过监察追诉时效期限,否则,两次违纪违法的监察追诉时效期限完全重叠,都是从第二次违纪违法行为结束之日开始计算,期限均为三年。

监察追诉时效制度具体如何设计,乃是立法技术问题。因为立法者已经在民法、刑法和行政法中设有时效制度,无论经验还是先例都有,故假以时日立法者必定能为监察委员会的监察追诉设计出一套正当合理而又切实可行的时效制度。

结语

“伴随国家监察体制改革的推进,法治反腐机制建构过程中存在的问题也逐渐显现。”[注]刘艳红:《监察委员会调查权运作的双重困境及其法治路径》,载《法学论坛》2017年第6期。监察法未对监察追诉设置任何时效制度,此乃监察体制有待完善的明显缺陷之一。现实中,像宋利菲那样退休多年之后再被监察委员会立案调查的绝非孤例,而是所在多有、不胜枚举。[注]如2018年4月10日,安徽省监察委员会宣布,安徽省能源集团有限公司原党委书记、董事长白泰平涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。而该通报显示:2011年10月,白泰平就退休了。又如2018年5月22日,广东省监察委员会宣布,清远市政府原党组成员、副市长石芳飞涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。该通报显示:2014年4月,石芳飞到龄退休。再如2018年9月8日,河北省监察委员会宣布,河北省公安厅原副厅长陈庆恩涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。该通报显示,陈庆恩已于2013年3月退休。可以说,从中央到地方各级监察委员会的官网上,业已退休的公职人员被立案调查的案例俯拾皆是,其总量之大,令人惊叹。李建国副委员长在《关于〈中华人民共和国监察法〉草案的说明》中指出,制定监察法的重要目的之一,是“以法治思维和法治方式开展反腐败工作”,[注]参见李建国:《关于〈中华人民共和国监察法(草案)〉的说明》,载《人民日报》2018年3月14日。而《监察法》第6条亦提出了“健全法治、加强法治教育”等目标。既然是法治思维和法治方式,那监察权力理应像刑事追诉权力和行政处罚权力一样,始终受时效制度之制约,而不应成为一种脱逸时间规定性的原生态权力。毕竟,监察权力唯有受到时效制度之制约,才符合法治思维,才契合法治方式。而各级监察委员会唯有在监察追诉中讲究时效,才是真正以身作则地健全法治和加强法治教育。

“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败。”[注][英]阿克顿:《自由与权力》,侯健、范亚峰译,商务印书馆2001年版,第342页。不受时效限制的监察权力,即便不是一种绝对权力,那也无限接近了。为了防止志在惩治腐败的监察权力不会蜕变为一种导致腐败的绝对权力,立法者理应从速为之量身定制一套时效制度。缺乏时效制度的制约机制,从而可以在时间的长河里恣意驰骋的监察权力,迟早会变为它曾致力于惩治的模样。