抗战时期潮汕地区的民间慈善与官方救助述略(1937-1945)

(湖南师范大学历史文化学院,湖南 长沙 410081)

潮汕地区位处粤东,其所辖地区随历史变迁而再三变动。抗战时期,潮汕地区大致包括潮阳、潮安、澄海、揭阳、普宁、惠来、饶平、南澳、丰顺、大埔、汕头市、南山管理局等,计十县一市一局。[1]592,765①近些年来,随着潮籍精英的倡导及资助与学术视野的下移及细化,有关潮人善举的历史研究开始为更多的学界及坊间人士所关注,并取得了一系列的成绩,但也存在研究零散化的倾向,缺乏系统考量。就本文所述之抗战时期潮汕地区的慈善救助情况而言,至目前仅有张帆所撰《沦陷时期汕头慈善救济事业研究》(中山大学2009届硕士论文)一文有较大论述,其余多是个案型的考察或部分内容上的提及。诸如海外潮人系列著作、韩山师院师生的潮汕区域研究、潮人善堂所刊文本资料及一些与之相关的学术论文等。但对抗战时期蓬勃兴盛的潮汕慈善史画来说,这研究力度是明显不够的。同时,已有研究对于战时潮汕当局之民生举措、日伪政权之赈济工作等一些易被忽视与较具探讨性的问题亦有所不及或止于表层。此外,关于潮汕慈善史之研究,也存在偏重慈善文化伦理的探讨而忽视系统、具体史实梳理的倾向。该时,潮汕地区战事不断,自然灾害及疾疫频繁肆虐。据不完全统计,自1937-1945年间,潮汕地区计发生水旱风蝗震等自然灾害39次,霍乱、天花、流感等疾疫22次。②相关数据由笔者根据潮汕地方志书整理、统计而成。受战事冲击与自然灾害侵袭,潮汕地方当局已无力再对辖区内灾黎施予大范围的、积极有效的救助,这一重任便落在海内外潮人及其慈善团体肩上。

一、民间慈善救助活动

战时潮汕地区的民间慈善活动集中在如下三个领域:战时灾荒救济,慈善教育事宜,日常慈善公益活动。

(一)战时灾荒救济

战时潮汕地区的灾荒救济主要分为两大类:一是战场战地救护。包括直接性的战地救护与间接性的对灾民难民的救助,后者囊及救济生者和殓葬死者两方面。二是对历次粮荒的救济。最为突出的当属对1943年大饥荒的救济。

1.战场战地救护。这项工作多由潮侨和善堂来进行,在战争前期表现得较为明显。1937年抗战军兴,根宽大和尚以岭东佛教会名义组织“战时佛教救护队”,救治因空袭而受伤之民众。[2]1631938年暹罗归国华侨及侨眷100多人,在汕头组成“暹罗华侨救护队”(约1/3为潮侨及侨属),随军救护伤残。汕头沦陷后,救护队改称独九旅卫生队,继续随军救护。直至1940年因独九旅调防而解散。[3]87大吴修德善堂养心社160多名社友亦联合红会组成“红十字会救护大队”,奔赴前线开展战地救护工作。[4]108同年,潮安成立县救护大队,在程伯勇等人带领下,积极救治被日机炸伤之民众,翌年奔赴樟林、黄芒等地救治伤病官兵。[5]155及日军全面侵汕,太和善堂金砂分社组成近20人的救护掩埋队,专司战地救护及尸骸清埋之事。[6]811941年潮阳沦陷,广济善堂出动救护队和掩埋队及担架队共500多人、红会医务人员3人,救护伤残、殓埋尸骸。[7]139另有潮阳诚德善堂筹资支援抗日,并组成救护队亲临战场抢救伤残官兵及民众。[8]53

战事激烈之下,战场尸骸的殓埋也多由善堂来完成。1937年10月,日机轰炸韩江,一客轮被炸毁,死亡30多人。罹难者皆由大码头报德善堂义务收殓。[9]71-72翌年南澳血战,当地平善堂10名社友,于战后自发殓埋抗日军士尸骸230多具。[10]401939年日军侵汕时,死伤民众2000多人,死者多由善堂负责收埋。

2.对1938-1939年潮汕粮荒的救济。这次粮荒救济中,海外潮侨捐助最多。在新加坡,潮州八邑会馆于1938年购263包饭干,分三批运抵汕头,交存心堂代为施赈。翌年又组成救乡会,募集叻银10万余元,施济桑梓灾黎。至1940年,会馆筹赈祖国难民义捐已达叻银472,927元。[11]141在马来亚,潮侨组成救乡总会,筹集叻银30多万,由王文生、黄芹生等人携款回乡赈灾,并收集饭干一批运至故乡,交存心堂代为施济。1940年,当地潮侨再筹叻银5万多,交粤省政府代为赈济潮汕非沦陷区灾民。[12]202在香港,1938年时潮州商会同仁“痛念桑梓浩劫,捐港币二千元,赈济伤民”。[13]另有潮人糖商总会和潮州八邑商会合捐港币900元,又有在港潮人汇来港币1.4万元。翌年,港、新、暹三地潮人合力筹集20多万元,以济潮汕饥贫。[3]89此外,还有潮侨商贾的个人施善活动。如余子亮于1939年在饶平设置临时收容所,购运大米200包,救济周边难民。[14]767

海外潮侨施救桑梓灾黎的同时,潮汕本地力量也在极力救灾。1938年春季米荒,汕市商会联合香港潮州八邑商会及嘉应商会一同吁请当局,望准许购运免税洋米入境,以解燃眉之急。至4月,省府批准潮商购运55万公担免税米入潮。[15]汕市华生抽纱公司经理刘传秋为组织平籴,更是借债行善,虽致经济困顿,仍不为更改。[16]68及饥荒愈发严重时,存心堂又举办多场施粥活动,每日施食万余人,计50余天。翌年,粮荒未有根本好转,存心堂又延请医师研制“保命粉”,和粥施予灾民。[17]130

这次救荒过程中,莲舟法师之善举尤为世人感动。他亲自赴香港等地,在海外潮胞孙家哲、游剑池、黄勤生等人捐助下,购得大米6,500包(每包200市斤),运抵汕头。后在商户协助下又将赈粮分运至潮汕各县市,分发给饥贫难民,史称“和尚米”。[16]67-69

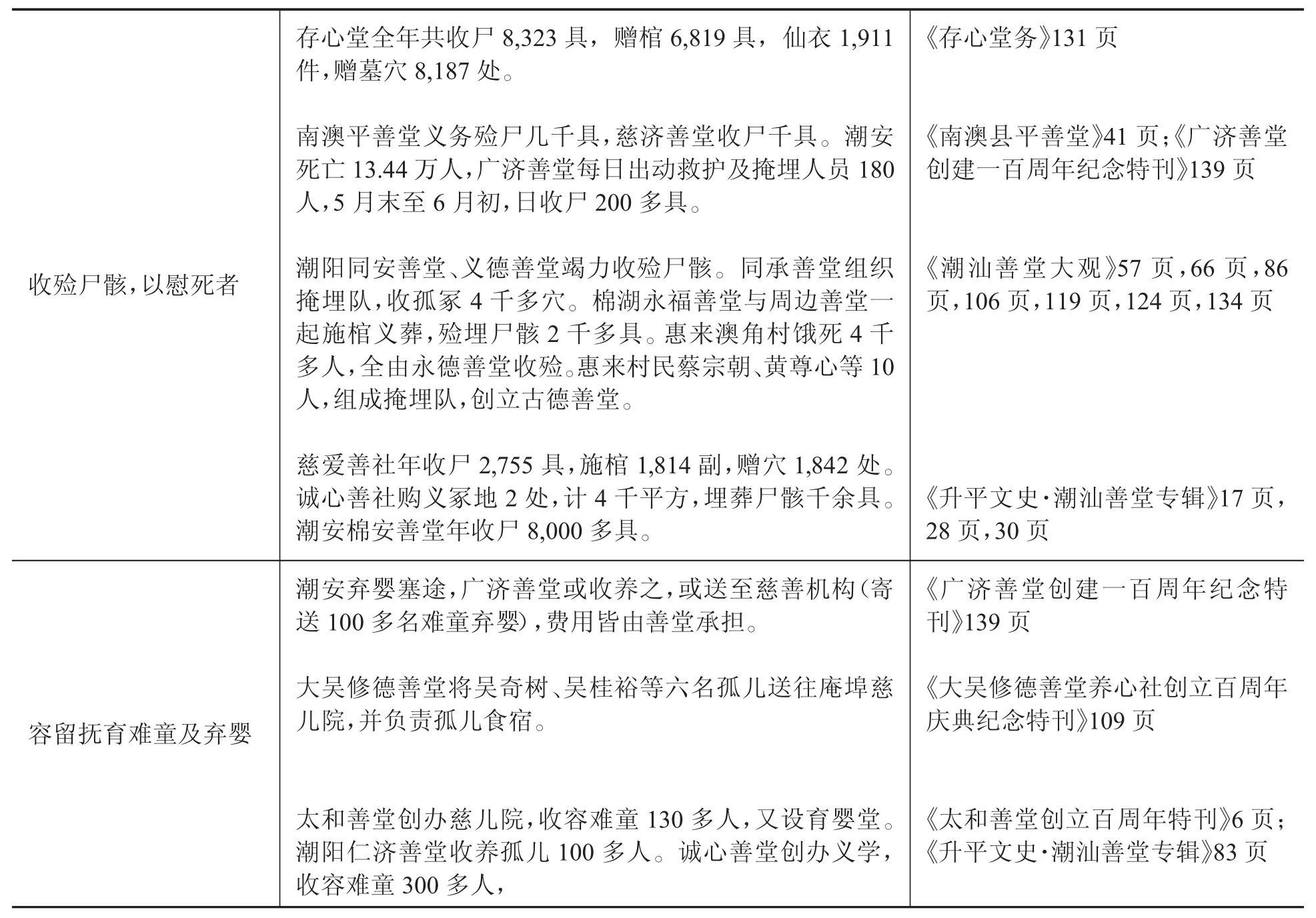

3.对1943年大饥荒的救济。潮汕是1943年全省大饥荒的重灾区,加之疾疫肆行及日伪势力侵夺,当地死亡枕藉。海内外潮人想方设法施救桑梓灾黎(见表1)。

另需提及的是太平洋战事后潮汕归国难侨的救济问题。民众感念潮侨善举,故在其落难之时表现得慷慨仗义。以1942年广东省紧急救侨运动为例,2月时省紧急救侨委员会在潮汕之流沙、榕城、汤坑、黄冈、兴宁、梅县、老隆等11处设立招待所,并在潮汕葫芦市、水口、三浦设立护送站,以接送、救护过境难侨。[18]123该年,全省共捐助救济难侨善款1,068万元,潮汕即有106万,约占总额之10%。[19]46-54

(二)慈善教育事宜

战时潮汕地区的慈善教育之事由海外潮商、本地绅商、本地善堂及在潮教会四方共同进行,海外潮侨和本地善堂贡献最大。

1.海外潮侨捐资办学。潮侨的桑梓义学善举在抗战初期表现明显,太平洋战事爆发后,南洋潮侨因自身困境而显得心有余而力不足。1937年,暹罗潮侨陈伯强捐银元1万元,创办了普宁洪阳乡立学校。[20]4861938年,马来亚潮侨钟景胥在潮阳捐资兴办了永丰小学,陈德寿在澄海兴办了南华小学。同年,旅暹潮侨马世纯、许宜陶等人资办了揭阳西山公学(南侨中学)。另有高元发盛家族、陈黉利家族、蚁光炎家族等先后兴办或捐助县立澄海中学、区立苏北中学等。又有潮阳归侨马淑辉、马岱侬姐妹在家乡创办之启蒙女校。该校在传播文化知识的同时,亦宣扬抗日救亡,组织师生参加妇救会、公演戏剧、上街游行等。

表1 1943年海内外潮人赈灾济民状况一览表

存心堂全年共收尸8,323具,赠棺6,819具,仙衣1,911件,赠墓穴8,187处。《存心堂务》131页南澳平善堂义务殓尸几千具,慈济善堂收尸千具。潮安死亡13.44万人,广济善堂每日出动救护及掩埋人员180人,5月末至6月初,日收尸200多具。《南澳县平善堂》41页;《广济善堂创建一百周年纪念特刊》139页收殓尸骸,以慰死者 潮阳同安善堂、义德善堂竭力收殓尸骸。同承善堂组织掩埋队,收孤冢4千多穴。棉湖永福善堂与周边善堂一起施棺义葬,殓埋尸骸2千多具。惠来澳角村饿死4千多人,全由永德善堂收殓。惠来村民蔡宗朝、黄尊心等10人,组成掩埋队,创立古德善堂。《潮汕善堂大观》57页,66页,86页,106页,119页,124页,134页慈爱善社年收尸2,755具,施棺1,814副,赠穴1,842处。诚心善社购义冢地2处,计4千平方,埋葬尸骸千余具。潮安棉安善堂年收尸8,000多具。《升平文史·潮汕善堂专辑》17页,28页,30页潮安弃婴塞途,广济善堂或收养之,或送至慈善机构(寄送100多名难童弃婴),费用皆由善堂承担。《广济善堂创建一百周年纪念特刊》139页容留抚育难童及弃婴大吴修德善堂将吴奇树、吴桂裕等六名孤儿送往庵埠慈儿院,并负责孤儿食宿。《大吴修德善堂养心社创立百周年庆典纪念特刊》109页太和善堂创办慈儿院,收容难童130多人,又设育婴堂。潮阳仁济善堂收养孤儿100多人。诚心善堂创办义学,收容难童300多人,《太和善堂创立百周年特刊》6页;《升平文史·潮汕善堂专辑》83页

2.本地善堂捐办义学。战时潮汕各大善堂不同程度地兴办过慈善义学,这既是捐助者人道情怀的体现,也是他们对日伪奴化教育的一种无声抗议。1940年春,太和善堂创办“太和民众小学”,容留15名6-12岁的难童,皆免费供以食宿。至1942年义校已有学生190人。[6]19-22翌年,诚敬善社开办诚敬小学,容留流浪难童。1942年秋,存心堂开办义务学校,时有学生700余人。同年9月,慈爱善社创办“慈爱义校”,招收小学生500余人免费入学。后又有诚心善堂于1943年创办之“诚心小学”,免费容难童孤儿300人。同年春,澄海义诚善社亦开办义校,容留难童100余人。[16]5,31-33及1944年春,延寿善堂也兴办起儿童教养院,时有难童100余人。[21]这些善堂义学,多为慈善性质,难童孤儿皆可免费入学,并获得食宿保障。

3.本地名士捐资助学。战时潮汕绅商名士的义学善举大致有以下一些:1937年潮阳乡士郑国凯捐资创办了私立砺青初级中学。同年,揭阳王战天联合多个村区,创办了揭阳行知学校。1939年丰顺乡绅罗翔初、罗俊五等人集资创办了私立龙山中学。1940年该县名士张国钧、张静斋等人又创办了私立龙泉中学。同年,潮阳名士李作馥创办了私立震南初级商业职业学校等。

4.在潮教会捐资助学。抗战前潮汕地区就有一批传教士资办的中小学校。抗战爆发后,仍有一些教会在继续从事慈善义学之事。如1937年,庵埠中华基督教会创办了福音幼稚园,免费招收难童入园学习,一直持续到汕头沦陷。同年,中华基督教会岭东大会棉湖堂亦兴办起振民小学,施惠予周边失学难童。又如1940年,天主教会在汕头创办了晨星女子补习班,免费开设国文、英文、数学三门课,为周边女子提供受教育的机会等。

(三)日常慈善公益活动

战时潮人桑梓日常善举包括周穷救急、施医赠药、修桥铺路、植树造林等。当地善堂仍然是这些善举的主要力量。

1.周穷救急,施济饥贫。这是潮汕善堂最常见的日常善举之一,不少善堂或定期或不定期举行施济活动。1939年,潮安老和气社附设义济会年施济灾贫12,922人,支出103,376银元。[22]115同年冬,潮城内40多家善堂联合组成慈善救济会,对城内每位饥民施予半升赈米。[9]72诚敬与慈爱两善社则于每年冬季设置“庇寒所”,为饥贫施赠衣食。仅诚敬善社,每施赈一次,受惠者达2万余人。[16]3另有揭阳平德善堂,每年7月初都举行大规模超度法会,尔后将贡品及功德钱财施予周边灾黎。[16]38存心堂自30年代起更长期代管“贫侨归国招待所”,潮汕归国难贫侨多曾不同程度地受过其帮助。及1942年秋冬后,饥馑日显,各善堂加快救济节奏。仅延寿一堂,自1942年后,即长期举办计口施粥活动,就食者日达2万余人,并每日施粥两餐予乌桥收容所之妇孺及病乞,且赠之医药。[16]38此外,善堂又有临时施粥、平时施棺、夏季施茶、冬季施衣等善举。

2.日常施医赠药。不独疾疫或灾祸肆虐之时,医院会施以人道善举,即便平常,其亦对饥贫难民多有救助。1937年暹港潮人与潮汕乡众合力在潮阳开办宏济医院,为贫苦病患免费诊治。1938年揭阳真理医院免费为民众注射霍乱疫苗,接种者达4万余人次。[23]2431939年,迁至金砂乡的太和善堂联合乡众建置太和医院,仅当年治愈的伤病员即达300多人。[6]14-15存心医院在施医赠药上做得更好。其1937年义诊9,480人次、助产23人、留院医治214人、赠医134,675人次、施药132,750剂。[16]4至大饥荒时,该堂医院每天义诊人数更均达398人。[17]130

3.消防救火工作。潮汕不少善堂都有自己的消防救火队。这些消防队伍规模较小、设施简陋、人员不齐,但在实际救护中却起到重要作用。几乎每一次火灾发生后都能看到善堂消防队员奋力救火的身影。个中典范如存心水龙局等。存心水龙局1937年灭火49次、救护4次。1942年灭火12次、救护18次。1943年汕市西堤海边竹蓬大火,烧毁蓬屋400余间,水龙局积极参与灭火工作。1944年灭火10次,救护21次。[17]131-132汕市内还有诚敬、慈爱等善堂设有义务消防队。在潮汕其他地区也有民间消防队,如揭阳商会消防队、潮阳棉安善堂消防队等。

4.公益惠民活动。战时潮人在故乡的公益活动有修桥铺路、建筑雨亭、清洁卫生、绿化环境等。具体操办仍以海外潮侨和当地善堂为主。抗战爆发前后,旅港潮胞方继仁在潮安修建13座风雨亭,供行人躲避风雨。[24]931937年南洋潮侨捐汕币17万元,以修筑汕市北堤工程。[25]1938年马来亚潮侨林连登斥资5万多,与乡人合办隆江惠民农场,开垦荒地、种植作物。[12]203这对当地农林业发展与民众生活水平提高起到了积极作用。慈爱善社则在大饥荒时筹资在所属义山前修筑风雨亭一座,以便往来行人,史称“慈善亭”。[16]32同时,由社长张慎初捐助树苗数万株,社友主动在义山上栽种。后来义山因之蔚然成林,林中树木更可取来建造房屋,慈爱善社的公益善举起到荫惠后人的作用。存心堂亦在1944年花费97,666.3元(储备券)修建两座安宁桥,为往来行人提供方便。后桥梁被飓风所毁,善堂再次修建桥梁一座,并在桥旁建风雨亭,史称“存心桥”和“存心雨亭”。[17]136

二、政府的民生救助举措

战时潮汕大半辖区落入敌手,地方政府一再迁徙,官僚体系又贪腐成风,以致官方民生举措颇显无力。但潮汕当局仍在社会民生方面有所举动,虽不及民间善举那般成绩显著,却也收到一定成效。

(一)政策法规与救助机构

粤省政府的战时民生立法工作开展得比较早,抗战之初即着手将民生事宜列入日常政务之中。1937年10月省府奉令颁行《非常时期救济难民大纲》,着手战时难民救济工作。翌年又颁行《广东省非常时期推进各县乡仓暂行章程》,规定县仓之外再建乡仓。1939年省府更将赈济难民列为战时要政之一,相继颁行《赈济义民办法》与《认养难民实施办法》,对数量庞大之灾难民实施救助。进入抗战相持阶段后,省府对民生政策法规也做了相应修改。1940年颁布《救济渔民计划》,规定通过组织渔民合作社、举办渔业贷款、给渔民介绍工作等方式来救助失业渔民。1942年又颁布《修正勘报灾歉规程》,对各县市因灾受损而减免赋税的政策做出具体规定:以中稳年份收成为参照,荒年收成不及一成,准免全部赋税;不及二成,减免正税十分之八;不及三成,减免十分之五;不及四成,减免十分之三;不及五成,减免十分之一;五成以上,不予减免。同年,省府又颁布《广东省各县市办理社会福利事业办法大纲》,将社会福利事业范围划定为劳工福利、社会福利、儿童福利三种。翌年又颁行《修正救济民粮发放办法》,要求各地在发放救济粮时,按平籴占50%、施粥20%、收养难童弃婴15%、其他救济 15%的比例施行。[26]104-105,128,142,229

除颁行并完善民政法规政策外,粤省在民政建制上也有一定成效。省级民政机构建置始于1925年《民政厅组织法》的出台。据此,各县市相继设立民政机构,将民生之事纳入工作之中。[26]128抗战时期,省市县相继设有专门性民政救灾赈济机构,专司战时灾荒救济事宜。省府在1937年设立“非常时期难民救济委员会广东分会”(后改称广东省赈济会),并在各地设置分会,同时设东江、西江、北江、南路4个救济区和14个救济分队,潮汕即属于东江区。[3]1671期间,潮汕各地多设有县级赈济委员会,下辖或联系相关救济院、贫民教养院、育婴堂等。另针对日趋严重的归侨问题,省府在广州、汕头、普宁等地设立贫难侨胞招待所,以接济归国贫难华侨。[26]128

(二)赈灾济民举措

比之民生立法工作,潮汕当局的赈灾济民之举则滞后得多。但仍有可圈点之处。

1938-1939年正值日军入侵,又逢粮荒,当局为调节民食,遂将封存之备荒米粮拨出一部,用以平籴,并处罚了部分囤积居奇的奸商,后又拨存米25,000包,强化平籴。同时,各县市长联电省府及国府,请求拨款救荒。[27]到1940年后,潮汕各地已建立多个县乡粮仓。仅丰顺,是年即有乡仓175个,贮粮441,616公斤。[28]736大饥荒前后,县府则联合慈善团体开仓赈灾、施济饥贫。

除乡仓存粮外,上级政府亦拨发一定量的赈灾粮款。如惠来,1941年时遭受台风暴雨,损失严重。省府及省第五赈济区共拨赈款35,000元、大米100包、麦子60包。大饥荒时计有中央赈济会拨来赈款15万元,第七战区转来军粮2.8万公斤等,县赈济会也举办过好几场施粥活动。[29]538-539又如普宁,1943年时县救济委员会从江西购来大米,依照人口数量廉价售于灾民(比市面价格便宜 40%-50%)。[20]466

各县政府还对本县抗敌出征兵士及其家属拨发一定量优待及抚恤金,并减免家属田赋。如饶平在1943年即为本县10,624名出征者发放优待金262元;惠来为14,834名出征者发放1,500元;南山局为9,624人发放900元。[18]1105优待金数额微末,并不能起到实质性抚恤作用,但能表明地方当局态度。

(三)官民协作施赈

战时潮汕当局的民生工作多由官方与民间共同完成。对于赈灾救荒之事,官方多是制定大致方针政策,一线施济则由慈善团体来完成。

1937年汕市联合救济委员会成立,其由市府提供场地,并指定委员会主席,具体事务由警察局、商会、贫民工艺院、普益社、存心、诚心、诚敬等众多官民机构联合办理。[25]由于人数及时间关系,警局很少管理此类事务,而是交由善堂代为施办。翌后两年粮荒,官民协作救荒的情况更为明显。省府先准许潮梅商会购运免税赈米50万公担入潮救荒,并与粤汉铁路局达成协议,由该局每月拨专车16列,运载粮食来粤,并要求平均每次发车两列,运载赈米2万包,勿许间断。[15]后省府又指定由华南米业公司专司潮汕赈粮事宜,限定每百斤赈米不得超过大洋券10元。[30]随之,潮汕当局又通过赣潮通运公司出面与赣省粮食调委会达成协议:潮汕购运赣米入潮济荒,而潮汕土糖亦借此通道输入赣省,具体事务由两地运输公司协商报批。[31]

1942年后,官民协作救荒已成共识。是年揭阳警局与县商会、救济院、善堂联合开展收容难民游乞活动,被收容者如愿返籍,则由官民双方一同出资遣返,反之则暂时安置在民间善团所设之临时工厂。[32]492翌年大饥荒时,几乎每一场大型赈济活动中都可看到民间善团与官方机构合作赈济的身影。以丰顺为例,县府与善团一起开仓赈饥、施粥予民、施行平籴等。[28]736

(四)学校教育与公共卫生

就学校教育而言,战时潮汕地区的中小学校共有3种,即省立、县立、私立(含教会)。政府对前两者的拨款及补助较多,私立则少。随日军侵略的加剧,许多学校相继停顿,出现大批失学难童。当局一面极力推动私人办学发展,并鼓励善堂兴办义学;另一面则加强对教育的管制,推进“国民教育制度”,在乡镇设中心国民学校、在保或联保设国民学校。

同时,当局为解决失学难童问题,施行过一些临时性措施。1939年当局将部分失学难童送至梅县、兴宁等临近地区就学,并赠予食宿路费及部分学杂费。对流落他乡的潮汕学子,则由潮汕当局与当地部门协调,就地解决入学问题,所需费用由两地政府垫付。如对流浪梅县的吴俊书、陈浩峰等人,由潮汕政府介绍到梅州中学免费入读,并发给每人4元生活补贴。后又在丰顺、普宁、揭阳等县山区增设临时中学5所,挑选500名青年负责学校相关工作。[33]此外,当局还提高了教育经费数额。以饶平为例,1940年县教育经费为146,490元,1944年上升至3,271,660元,1945年又升至 39,284,742 元。[14]839①教育经费的大幅度上升,也与国币贬值、物价上涨等有关。

另就卫生工作来说,潮汕当局亦开展得颇具声色。一是设立卫生管理机构。汕市内设有卫生局(科),其他各县(局)则设卫生院(卫生事务所),两者分别负责所在辖区内医疗卫生、疾病防治、卫生宣传教育等工作。早在1921年即设有汕市卫生局(科)(当时汕头还不是正式的市),是为潮汕卫生机构之源起。但自1939年沦陷之后,汕头市政基本停顿及瘫痪,直到战后才复设市卫生局(科)。其他县(局)卫生院的设置基本是在1940-1943年间完成的:惠来(1940),潮阳(1940),揭阳(1941),普宁(1941),澄海(1941),潮安(1941),饶平(1942),南山(1942)。②南澳县到1948年才设立卫生院。二是支持私立医院和教会医院的发展。受战争影响,1940年后潮汕仅存汕头博爱医院(日属)、潮安县医院、部分善堂附设医院等少数几家医院。这就使得当局不得支持及鼓励私立医院的兴办,以应付大批急需救治之伤残病患。三是加大卫生医疗事业的经费拨款。当局在1940年前后做出规定:各县医疗卫生经费支出应占该县年度财政支出总额5%以上。虽然各县实际执行程度不尽相同,但基本遵照这一规定。以揭阳为例,1939年该县岁出总额中卫生经费所占比重为3%-5%,翌年,县府即强令规定卫生经费所占份额须在5%以上。[23]62四是由官员带领民众开展卫生防疫运动。鉴于霍乱、疟疾、天花等疾疫肆行,1940年后,潮汕各县先后成立夏令卫生运动委员会,由县长主持,带领民众开展卫生防疫活动。每年一次,主要内容有大扫除、清除垃圾、疏通沟渠等。[23]124

三、战时潮汕慈善救助事业的若干思考

与和平年代的慈善公益事业不同,乱世灾荒下的慈善救助事业有着鲜明的应急特征。在全民族抗战的历史洪流下,海内外潮人的人道善举又自然而然地与国家民族情怀联系在一起,呈现出战时特有的强烈民族属性。

(一)战时潮汕慈善救助事业的基本特征

第一,民间慈善活动是战时潮汕慈善救助事业的主体部分。无论是失去半壁江山而成为半流亡式政权的潮汕当局,还是尚未站稳脚跟、尚无强大力量的中共潮汕地方组织,其在频仍剧烈的天灾人祸面前均显得力不从心。于是,慈善救助的重担便落在了海内外潮人身上。可以说,抗战时期潮汕地区的慈善救助事业以民间慈善活动为主,以官方民生举措为辅。

第二,战时潮汕慈善救助事业范围广泛、形式多样。凡赈灾救荒、施医赠药、兴资助学、收尸殓骸、公益活动等都是民间慈善团体及官方民政机构所操心之事。这也在侧面折射出当时社会秩序的失范与所属时代的混乱。

第三,潮汕慈善救助事业仍以传统赈灾济民为主,部分带有近代公益活动色彩。传统慈善以救人身体、延存人性命为主,而较少顾及受救者文化素养的培育。如何在乱世灾荒下求得生存成为绝大多数人的第一选择,而伦理道义在此时是难以发挥其效用的。

第四,民间与官方之间通力协作,共同推动了战时潮汕慈善救助事业的发展。这事实上是任何时代、任何地区慈善事业兴旺发达的一个通例,只不过因抗战的关系使其变得更为明显罢了。潮汕当局已失去对所辖地区有效、稳固的统治,面对吃人的灾荒,其需要民间慈善界救场,以缓解本已尖锐的官民矛盾。而对民间各界来说,赈济故土灾荒则是其义不容辞之责任。

第五,抗战时期潮汕慈善救助事业带有明显的民族性特征。人道善举与民族情怀联系在一起,施济灾黎与捐输救国一样,都是在为祖国之自由与民族之尊严而奋斗,都有一种强烈的民族认同感。战时华侨毁家纾难、捐输救国之举即是最为鲜明的表现。

第六,潮汕慈善救助事业带有一定的“神事”色彩。乱世灾荒下,求神拜佛以求神明庇佑进而度过劫难的人比比皆是,这几乎成为每一次灾荒过后必有之社会现象。民众或许没有虔诚的宗教信仰,却有明确的实用性价值取向,供奉与祭祀神明的过程亦是一种自我营造的人神交易过程。

第七,潮汕民间慈善事业的主体力量是海外潮侨和本地善堂。海外潮侨的捐助是桑梓慈善事业最主要的经费来源。若缺乏潮侨的经济支援,很多施赈活动都难以有效展开。本地善堂则是绝大部分慈善活动的直接操办者和具体施行者。如殓葬尸骸这一既繁重又晦气的工作,便是靠着数以百计之善堂社友方才得以完成。

第八,潮汕民间慈善活动有着一套较为完整的办赈程序。一般先是了解、勘察灾情,并与当地政府取得联系;接着根据灾情的严重程度制定出相应的赈灾救荒政策,以此为参照,发动各方力量,筹募赈灾粮款;尔后由专门的慈善团体代为施赈;最后,在赈济基本完成后,慈善团体一般还要集结出版征信录或刻碑纪念。此项工作完成后,整个赈济事宜方暂告段落。

第九,战时潮汕慈善救助事业呈现出鲜明的应激性与失序性特征。日本侵华战争使得中国绝大部分的慈善活动都成了一种应对战争及相关灾祸的应激性举措。但当天灾人祸过于频仍剧烈时,应激举措的社会修补功能便会受到极大的削弱。这一点在1943年大饥荒中便可看出来。慈善事业无法从根本上修补破裂的社会秩序,只能以人道之力尽力维系灾民性命。

(二)关于潮汕日伪政权赈济工作的问题

对潮汕日伪政权的民生赈济之事做一探讨,并不是肯定日伪政权,更不是为侵略者和卖国者翻案,而是因为日伪政权作为潮汕地区某一历史阶段的实际统治者,其为维护殖民统治,势必对统治区域内的灾荒事宜给予或多或少的关注及应对。对此问题,后来者不应也无需避而不谈。

1.日伪人员捐助善款的问题。这是潮汕日伪人员最常见、最直接的赈济方式。沦陷区发生灾荒时,日伪人员大多会捐助善款,以示“新政府”重视及抚慰之意。大饥荒时,存心堂向各界筹募善款,日伪人员即多有所表示:汕市警察局捐储备券10万,汕市所得税征收所2万,汕市府4万(另药丸150粒),日本株式会社汕头运输公司5万,日本三井洋行4万,汕市自来水厂厂长岩崎和弘1万等。[34]105-188另汪精卫一幅“墨宝”经拍卖,所得1万元悉数充作潮汕赈灾善款。[35]同年,潮汕日伪人员亦对汕市“救济院”捐助善款若干。较具代表性的有汕市所得税征收所、汕市税务分局、汕市省税局分别捐储备券200元,潮汕盐务处500元,南澳许县长1,000元,澄海陈县长100元,日人佐佐木大僧正500元,杨佐三郎500元,伊江朝贞牧师100元,省特务机关长277.77元,市特务机关长555.55元,中原武夫55元,江川千代子军票 5.3 元等。[36]116-119,143-144

就日伪人员的捐赠动机来说,应是复杂多样的。日人无疑存有借此善举来笼络民心、博得民众好感、以维护其殖民统治的意图。而伪政权中的中国籍人员的行善动机则更为矛盾冲突,其既有借此掩饰并抚慰内心不安的想法(即便是真正的卖国投敌者,其内心也同样塞满了恐惧不安,而行善自古以来即是自我“赎罪”的必配良药)。当然,这也是他们彰显自身“曲线救国”,为他日留一退路的一种筹划。

2.日伪政权重建汕头救济院、容留饥贫难民的问题。这是潮汕日伪政权赈济工作中较具“成效”的一项。汕市救济院原为“八·二”风灾后建立起来的华洋贫民工艺院。抗战爆发后,院务停顿,人员星散。1940年由伪汕市府重建,以容留孤寡鳏独饥贫疾等“可怜之人”。初时有贫民900余人,1942年时收容贫民2,505人,1943年时容留饥贫2,134人,1944年时留院饥贫1,889人。容留的饥贫难民,大部分为潮汕籍,亦有少数梅县、兴宁、广州、赣闽等地过境及逃荒难民。救济院日常经费除由伪市府拨发部分伙食费外,多向海内外善士募捐善款。同时,救济院亦有院属农场及手工场,所得收成及售卖收入均充作院务开支之用。[36]16,34-37

对于饥贫难民来说,院内生活充其量能够延存性命,并无发展性目标可言。院内饥贫每日可得早晚两餐,规格上分为院职工、特别贫民(有工作能力)、普通贫民(无工作能力)三种。院职工所得食物最多,也最有可能吃上大米等细粮,而贫民尤其是普通贫民,其每餐所得则少得可怜,且多是番薯一类的杂粮。以普通贫民为例,其所得餐食最多时不过杂碎米10两/日,最少时4两/日(另有番薯12两),且多是稀粥配咸菜及腐乳,鲜有干饭可吃,肉类更是难以想象的事情。这还是院内工作人员兢兢业业、不贪不克才可能有的理想结果。事实上,院内饥贫的死亡率及流失率相当高,以1944年数据为例,1,889人中有335人死去,离院及出院者873人,实际容留者681人。[36]37,62-65

此外,院内饥贫还要从事繁重的体力劳作。仅儿童而言,他们基本上是半工半读,每天需劳作6小时。至于成年饥贫,则需花费更多的时间去做劳务,如此方能换来一顿稀粥。同时,救济院实行全封闭式的准军事化管理,无论出入均有院警严格管控,违规者轻则扣除粥量,重则关禁闭。若有亲朋探访,须有管理人员全程随同,探访地点仅限于宿舍,时间更限于半小时内。[36]70对院内饥贫来说,这实际上是一种监狱式生活方式与管理模式。

3.日伪政权为民众提供生活“便利”的问题。潮汕日伪政权偶尔也会略施“恩惠”及“便利”于民众。如1939年,在澄源法师等人力争下,伪深澳区公所允诺从所抽寺庵税中拿出一部分充作慈济善堂经费,以救济岛上灾贫。又如1944年,伪南澳县长许伟斋率众在城西门外校场重建大峰祖师庙(即慈济善堂,原址为日伪军所占),以收治岛上饥贫病患。同时,伪县府发布声明:若慈济社友佩戴有善堂新徽章,则可免带“良民证”,免受岗哨检查。[37]57,65

此外,日伪人员对沦陷区中小学校复办之事亦较上心。如1938年即在隆澳、深澳、云澳各建小学1所,1942年又建南瀛中学,并复办了潮安县立中学。[38]589日伪政权对于兴办日语学校一事更是乐此不疲。据不完全统计,澄海沦陷期间复办的中小学校(含日语学校)有30多所。[39]675

日伪政权的零星“善举”并不能掩盖其侵略本质与罪恶面孔。仅从战时潮汕地区的人员伤亡来看,日伪政权便犯下了滔天大罪。仅汕头,沦陷前(1939年6月)人口约为220,000人,至战后(1945年11月)约为150,000人,减员约60,000人。其中,死于灾荒饥馑及疾疫者约25,000人,为日军杀害或掠去而无音信者约5,000人,死于日军空袭者约1,000人,29,000人无法查明生死去向。[40]这些无不与日本侵略者直接关联!

受战争环境影响,无论是民间善举还是官方救助,战时潮汕慈善救助事业的核心内容仍在于传统善举领域,即赈灾救荒、施衣施食、施赠医药、施棺殓葬、资办义学等,在近代公益方面则较少涉及。因为乱世灾荒之下,百姓最迫切需要的不过是如何延存自身性命罢矣,而非其他文化教养的教导及熏陶。坦率地说,战时的慈善救助活动并不能从根本上救护流离失所的所有潮汕民众,也无法从根本上改变这个失范的世道。但就人道主义而言,这又无疑是一件莫大之功德,从保存国家元气和战后社会重建来说,战时慈善活动也起到重要的作用。