中国新生代农村居民消费的影响因素

王 强,刘 玉 奇,刘 婷 娜

(1.中国人民大学商学院,北京市100872;2.北京物资学院经济学院,北京市101149)

当前,中国经济发展正处于出口导向、投资拉动和依靠内需消费的新旧动能转换时期,推动消费结构升级、激发消费潜力、发挥消费对经济增长的基础性作用对于构建符合我国长远战略利益的经济发展方式具有重要的现实意义。长期以来,相对于城镇消费,农村居民消费持续低迷,农村市场“启而不动”,业界和学术界存在悲观情绪。党的十八大以来,农村消费环境持续改善,消费约束不断降低,尤其是以流动性大、接受新观念快、模仿性强为特点的新生代农村居民逐步成为农村消费的主导力量,当前迫切需要对新生代农村居民消费的行为和影响因素进行深入研究,这对于推动农村居民消费升级具有重要的理论和实践价值。

基于此,本文利用中国人民大学商学院课题组2015—2016年开展的来自中国22个省份及地区《农村居民购物与消费调查问卷》的调查数据,通过建立托宾(Tobit)模型,对新生代农村居民消费的影响因素进行实证研究。

一、文献综述

对于居民消费的影响因素,学者们普遍沿着两个维度展开。一是传承凯恩斯消费函数理论,从宏观总体视角不断深化不确定性对消费行为的影响;二是基于城乡差别及其互动,从微观个体视角持续探索影响消费行为的具体因素。

从宏观总体视角对消费影响因素的研究,起源于1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》提出的绝对收入假说。该假说经杜森贝里(J.Duesenberry)的相对收入假说、莫迪里安尼(Modigliani)的生命周期假说、弗里德曼(M.Fridman)的持久收入假说建构了新古典经济背景下的消费函数理论框架,形成了标准生命周期模型和广义生命周期模型。20世纪70年代后,在理性预期革命的影响下,霍尔(Hall)[1]遵循持久收入假说的逻辑,深化对未来不确定性因素的影响,引入随机游走模型,描述消费者效用最大化的消费轨迹,认为未来收入的不确定性导致预期未来收入与实际未来收入之间存在随机误差,当期消费通过随机误差对未来消费产生影响。事实上,里兰德(Leland)[2]早在研究消费者跨期行为时已经指出,由于不确定性的存在,人们会增加预防性储蓄,减少现期消费,以备不时之需。国内学者彭志远[3]遵循这一逻辑研究了中国农村居民的储蓄偏好,认为农村居民喜欢积攒实物和储蓄现金,这是农村居民消费水平低的主要因素。

学者们对不确定性问题的深化研究形成了前沿消费理论。扎得斯(Zeldes)[4]指出,收入的不确定性所呈现出的流动性约束影响消费者的选择。狄顿(Deaton)[5]的研究证实了在收入既定条件下流动性约束对居民消费的影响。希(Shea)进一步指出,流动性约束基于风险偏好影响消费者选择。当消费高于某一水平时,效用曲线是凹的,人们的消费是风险厌恶型;当消费低于某一水平时,效用曲线是凸的,人们的消费是风险喜好型[6]。卡莱茨基(Kalecki)的研究部分验证了上述趋势,发现穷人的边际消费倾向高于富人。基于这一特点,他提出税收转移支付制度以有利于提高全社会的消费水平[7]。温特劳布(Weitraub)利用凯恩斯的投资与储蓄恒等式进一步验证了社会分配变化对不同群体边际消费倾向的影响[8]。

从微观个体视角的研究持续探索影响人们消费行为的具体因素,这些因素既有承接宏观总体视角的收入因素,也有城乡二元对立背景下的示范效应,还有对农村消费习惯、家庭收入等不同具体因素的实证研究。

从宏观总体视角的研究已揭示收入一直是影响消费行为的最主要因素。杜森贝里在其相对收入假说中早已指出,居民消费由其收入决定。国内学者也通过问卷调查等方式,验证收入对消费需求的约束作用。例如,蔡丙松[9]指出,收入不足是河南省农村消费动力不足的主要原因。

更多国内学者基于城乡二元结构研究我国农村消费的影响因素。高志敏[10]指出城乡收入水平差距仍然巨大,城乡二元经济短期内无法改变,这是阻碍农村消费发展的重要因素。傅雅慧[11]通过分析2005—2014年的宏观经济数据指出,虽然农村居民消费水平不断提升、消费结构持续升级,但农村消费环境、流通基础设施依然制约着农村消费的发展。城镇化是拉动农村消费的推动力。

对于城乡二元结构背景下的农村消费研究,还有学者更为深入地探讨城镇居民对农村居民消费的示范效应。事实上早在1949年,杜森贝里[12]就已指出,高收入阶层对低收入阶层有示范效应。这种示范效应在城乡二元结构背景下表现为城镇居民对农村居民消费的示范性,这也是消费社会属性的重要体现。国内学者周建、杨秀祯[13]利用随机均值漂移模型(RLAR)分析了城乡居民消费结构的变化,并诠释了这种示范效应。他们认为,对于进城务工农民来说,“虽然他们的合法身份依然是农民,但是从事实行为来看已经成为城镇中的一员”,他们“对城镇较高生活水平产生较为强烈的羡慕感”,认为“积累财富可以为他带来社会地位、权力和荣誉等等”,进而表现出预防性储蓄动机效应和攀附效应。崔海燕、范纪珍[14]也用实证方法验证了农村居民消费中的示范效应。

当然,作为社会中的个体,消费者的个人行为不仅受示范效应的影响,还存在消费习惯方面的作用因素。李国柱、任素丽、黄本春[15]对1999—2008年的农村消费数据分析表明,农村居民消费习惯是影响农村消费支出的内在原因,只增加收入而不引导改变农村居民消费习惯无法达到刺激农村消费的效果。王娜[16]基于1990—2013年统计数据的研究指出,不仅仅农民收入、消费观念和消费习惯,农业产业结构、农村社会保障体系、农村金融体系和教育投入都会影响农村居民消费。还有一些学者将影响农村居民消费的因素划分为家庭收入、年龄、受教育程度等[17-18]。王强、陈丽娜[19]从商品流通视角分析了传统观念和新兴消费理念对不同地区农村居民消费的不同影响。

确定居民消费的影响因素对把握农村居民消费具有重要意义,但目前的研究对新生代的关注明显不足。这一群体自罗霞、王春光[20]最早定义以来,直至2010年在中共中央、国务院的一号文件中出现才引起热议,其界定从最初的“年龄在25岁以下,于上世纪90年代外出务工经商的农村流动人口”,到“生于80年代以后,以异地非农就业为主”[21]。本文认为后者即“生于80年代以后,以异地非农就业为主”的界定具有一定代表性。学者们对该群体的关注大多以身份认同为切入点,研究新生代农民工的消费行为及其特点,认为与传统农民工相比,新生代农民工的就业动机、对劳动权益的诉求、职业角色的认同、对务工城市的心态、维权意识以及对外出生活的追求均发生了巨大变化[21]。新生代农民工的消费逐步向“花明天的钱,圆今天的梦”“能花会赚”等现代超前消费观念,“新潮时尚,追求个性、品位和品牌”等现代生活方式,以及“上网、聚餐、运动、休闲购物、看电影”等丰富多彩的都市消费模式转变,并且通过这种转变力争获得身份认同融入城市[22]。个别文献聚焦新生代农民工消费的影响因素,韩允[23]的研究表明,性别是影响新生代农民工消费的重要因素。邢海燕、于伟、陈三妹[24]基于1 313名农民工的调查发现,文化程度是影响农民工消费的主要因素之一。清华[25]的研究也指出,素质的高低在一定程度上决定着其消费方式的选择。总之,众多因素共同影响着新生代农民工的消费行为,使其呈现出从众性、周期性、实惠性、炫耀性和仰城性[26],以及个性化、多元化的消费特征[27]。

二、研究设计

(一)理论框架

综合上述归纳,本文认为,性别、年龄、文化程度、婚姻状况、家庭人口数、职业、个人收入水平、家庭收入水平和地区人均收入水平均是影响消费者实际需求的主要因素。为进一步分析,我们对影响因素进行了归类。将性别、年龄归为消费者的自然属性,将文化程度、婚姻状况、家庭人口数和职业归为消费者的社会属性。不同性别、不同年龄阶段的消费者出于自身的生活需要,在消费选择方面可能有明显的差异。文化程度、婚姻状况、家庭人口数和职业也影响着消费者的生存、社交、娱乐选择。例如文化水平高的消费者可能更加注重发展型消费,已婚者和家庭人口数较多者可能需要负担更多的教育支出,商业和服务业从业者可能更倾向于体验享受型消费项目。选取地区人均收入水平作为示范效应的研究变量。基于此,构建理论分析框架。

同时,为进一步区分新生代群体对不同品类商品的选择差异以及示范效应,根据罗格·R·贝当古(Roger R Betancourt)[28]的划分,将消费者所购商品(包括服务)分为三类:便利品、选购品和特殊品。其中,便利品用于衡量生活必需品,选购品用于衡量高层次需求用品,特殊品用于衡量个性化需求用品,具体划分见表1。

(二)研究方法

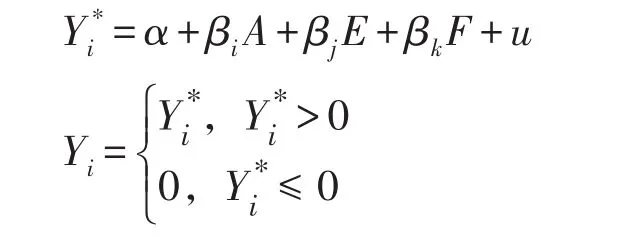

本文采用Tobit估计作为实证研究方法。Tobit模型适用于变量有零的样本数据。也就是说Tobit模型在消费者对某项消费的取值为零的状态下依旧适用。因此,Tobit模型估计方法不仅适用于扩展线性支出模型中价格和收入不变的假定,而且是最适用于《农村居民购物与消费调查问卷》获取的样本数据的估计方法。其模型表达式如下[29]:

模型含义为:当y*≥ 0时,y=y*;当y*<0时,y=0。

在此基础上,确定计量模型如下:

表1 商品类型划分表

其中,Yi代表对某类商品的消费额,A、E和F分别代表农村居民消费自然属性、社会属性和示范效应的变量矩阵;βi、βj和βk分别为农村居民消费自然属性、社会属性和示范效应相应的待估计参数矩阵;u为随机扰动项。

(三)变量选取

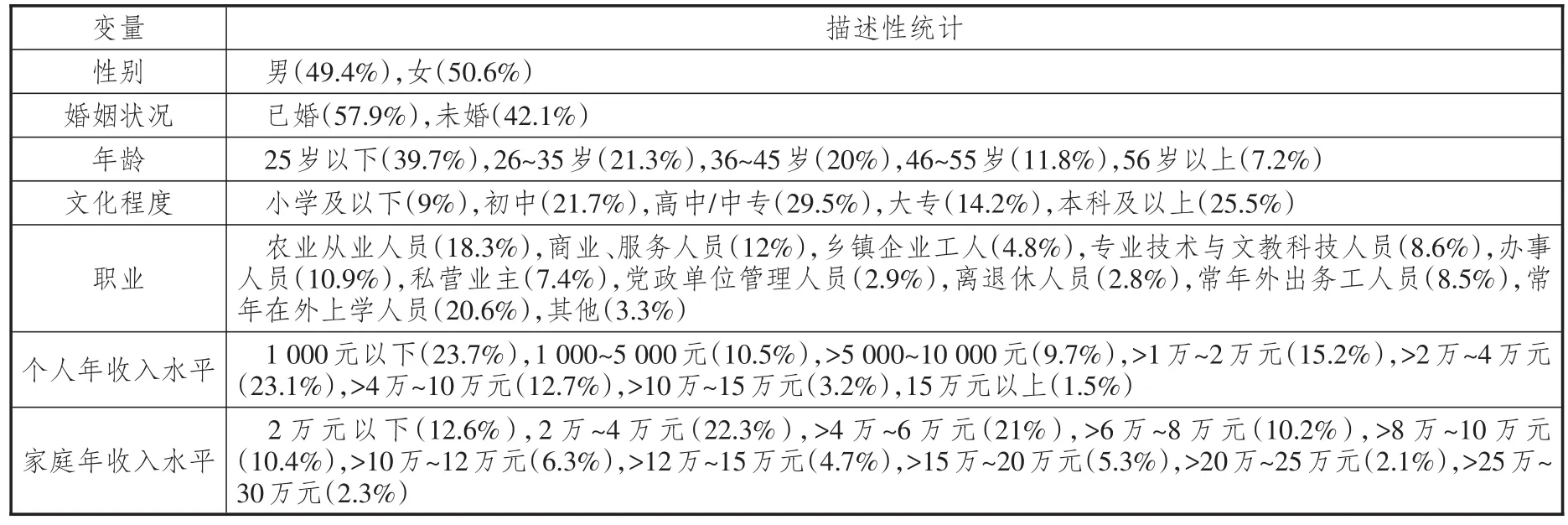

变量选取如表2所示。

表2 变量选取

三、实证分析

(一)数据来源

本文数据来源于中国人民大学课题组以问卷形式开展的农村居民购物与消费调查。调查分预调查和正式调查两个阶段。课题组利用2015—2016年的寒暑假,组织大学生志愿者75人在全国22个省区的农村发放并回收《农村居民购物与消费调查问卷》。正式调查共发放问卷1 400份,回收1 063份,其中有效问卷792份。

调查问卷包括消费者个人信息、消费渠道选择以及消费水平三部分。其中个人信息包括家庭所在地、性别、婚否、年龄、文化程度、家庭人口数、职业、主要收入来源以及个人和家庭收入情况;消费渠道选择涉及十二个消费项目的渠道选择、消费金额以及外地消费比例三方面,十二个消费项目划分为便利品、选购品和特殊品三类;消费水平涉及十二个服务类消费的消费金额、外地消费比例和设施需求。

(二)描述性统计

为更好地反映新生代群体与非新生代群体的差异性,本调查对象既包括新生代农村居民,也包括非新生代农村居民。其中,新生代农村居民占比61%,非新生代农村居民占比39%。同时,考虑到示范效应的作用,本调查区域还包括部分县城、乡镇。其中,县城、乡镇的调查均面向在农村拥有土地的居民。其中,县城、乡镇和村屯的居民比例为14.3:32.1:53.7。

受访者男女比例为49.4:50.6。已婚受访者与未婚受访者比例为57.9:42.1。家庭规模以三口之家和四口之家为主,合计占比达到70.5%。在受访者职业①中,农业从业人员与常年在外上学者所占比例最大,合计占比约39%,其次为商业、服务人员,常年外出务工者及专业技术与文教科技人员合计占比约29%。受访者年收入水平的分布为有偏分布,这与调查取样时侧重新生代农村居民有关,年轻受访者往往还未经济独立,收入来源主要为父母收入,体现为个人收入水平为1 000元以下。具体描述性统计结果见表3。

(三)实证结果

1.新生代农村居民消费影响因素

Tobit回归分析显示,家庭年收入、地区人均收入、婚姻状况三个因素在新生代农村居民的便利品、选购品、特殊品消费中均具有显著影响。实证结果见表4。

表3 样本基本情况统计

(1)家庭年收入

家庭年收入对便利品、选购品、特殊品消费的影响显著,影响系数分别为0.203 865、0.390 721和0.428 411。家庭年收入对消费的影响一方面验证了收入对居民消费的影响;另一方面,也验证了杨碧云、张凌霜和易行健[18]的结论,他们在分析家庭服务性消费支出的影响因素时指出,家庭收入尤其是家庭可支配收入对服务性消费支出的总体及各分项均有显著的正向作用。事实上,对于新生代农村居民而言,家庭年收入而非个人年收入是其消费的显著影响因素。这是区别于非新生代居民的特点,也在一定程度上验证了独生代家庭“吞世代”(Tweens)②消费的特点。

(2)婚姻状况

表4 新生代农村居民消费影响因素Tobit回归结果

婚姻状况对便利品、选购品、特殊品消费的影响作用显著,影响系数分别为0.627 963、0.292 217和0.800 835。具体而言,婚姻对家庭消费,尤其是对便利品(日杂用品、食品饮料、烟酒茶、婴幼用品等)和特殊品(珠宝首饰、家用电器、化妆品等)消费的促进作用明显,反映了婚前婚后对各类消费品需求的差异性,即婚后对婴幼用品、珠宝首饰、家用电器、化妆品的需求显著增加。

(3)地区人均收入

地区人均收入对便利品、选购品、特殊品消费的影响显著,影响系数分别为0.243 719、0.168 119和0.485 851,其中对便利品、特殊品消费的影响系数均超过家庭年收入的影响系数,表明新生代农村居民在便利品、特殊品消费中存在显著的示范效应,而对选购品消费的示范效应并不显著。

(4)文化程度

Tobit回归分析表明,文化程度是影响便利品、选购品消费的因素,但对特殊品消费的影响不显著,前者验证了邢海燕等[24]、清华[25]的研究结论。客观上,这可能与新生代对该类商品的需求特点有关。后者表明,随着农村居民收入的提高,珠宝首饰、家用电器、化妆品、汽摩用品逐步成为新生代结婚的必备品,而与文化程度无关。

(5)职业

Tobit回归分析表明,职业对便利品、特殊品消费具有显著影响,且影响系数均为负值。考虑到新生代农村居民即35岁以下居民职业变量的取值,办事人员、外出务工人员、常年在外上学人员占据较大比例,整体看,这类群体收入水平不高,正处于事业发展起步或上升期,预期支出随职业而变化,因此对便利品、特殊品消费产生负向影响。这从侧面验证了里兰德[2]的不确定消费理论。事实上,相对于在农村居住生活的居民而言,外出务工人员、家庭基础薄弱的在外上学人员对未来预期的不确定性更强,对预防性储蓄的需求更为明显。

(6)性别

Tobit回归分析表明,性别对选购品、特殊品消费具有显著影响,影响系数分别为0.198 757和0.563 204,说明不同性别群体对两类商品需求的差异性。通常意义上,女性居民对选购品、特殊品尤其是化妆品的需求更为强烈。

2.非新生代农村居民消费影响因素

Tobit回归分析表明,个人年收入对非新生代农村居民的便利品、选购品、特殊品消费中均具有显著影响,文化程度对选购品、特殊品的消费具有显著影响,家庭年收入、地区人均收入对特殊品的消费具有显著影响。实证结果见表5。

(1)个人年收入

个人年收入对非新生代农村居民便利品、选购品、特殊品消费的影响系数分别为0.358 079、0.200 558和0.294 424,同样验证了收入对消费的影响。但区别于影响新生代农村居民的家庭收入,影响非新生代农村居民的因素是个人年收入,这一方面反映了35岁以上非新生代农村居民在家庭收入中的主力地位,另一方面也反映了家庭负担的存在以及量入为出的消费理念。

(2)文化程度

文化程度对非新生代农村居民选购品、特殊品消费的影响系数分别为0.247 992和0.184 006,验证了文化程度影响居民消费的观点。区别于对新生代农村居民特殊品消费影响的不显著,文化程度对非新生代居民特殊品消费的影响显著。客观看,医药和医疗用品无论对何种群体都属于刚性需求,但二者对家用电器等其他特殊品需求的差异反映了消费观念的不同。在文化程度较高的家长看来,家用电器、汽摩用品代表了农村消费升级和生活条件的改善,珠宝首饰、化妆品则是个人身份的象征,有必要满足子女这两方面的需求。

(3)家庭年收入

家庭年收入对非新生代农村居民特殊品消费也具有显著影响,影响系数为0.296 472,说明医药和医疗用品、家用电器等特殊品消费需要家庭给予支持的客观现实,表现为婚嫁往往需要全家支持,尤其是准备资金;也表现为一旦出现重大疾病,往往需要全家动员、相互支持共渡难关。相对而言,家庭年收入对非新生代农村居民的便利品、选购品消费影响不显著,表明35岁以上的居民消费中的个体理性。

(4)地区人均收入

地区人均收入对非新生代农村居民特殊品消费具有显著影响,但影响系数小于家庭年收入的影响系数,说明非新生代农村居民在特殊品消费中的示范效应较小。

3.新生代农村居民与非新生代农村居民的对比

新生代农村居民与非新生代农村居民消费的影响因素呈现鲜明的差异性。

(1)家庭年收入、个人年收入和地区人均收入

表5 非新生代农村居民消费影响因素Tobit回归结果

Tobit分析表明,家庭年收入对新生代农村居民各类商品的消费具有显著影响,个人年收入对非新生代农村居民各类商品消费具有显著影响。前者表明,新生代居民消费以家庭年收入而不是以个人年收入为基础,客观上验证了新生代居民的“啃老”和所谓“吞世代”现象。后者表明,非新生代居民作为家庭收入来源主力,其消费更多以个人年收入为基础,在消费理念上更多体现量入为出的原则。

当然,新生代农村居民消费之所以表现出“啃老”和所谓“吞世代”现象,更深层次的逻辑可能是城镇对农村消费的示范效应。Tobit分析显示,地区人均收入对新生代农村居民的便利品、特殊品消费均具有显著影响,验证了新生代农村居民消费中存在较强的示范效应。相对而言,非新生代农村居民消费中的示范效应较弱。

(2)性别、婚姻状况

Tobit分析表明,性别、婚姻状况对新生代农村居民和非新生代农村居民消费的影响不同。一方面,对非新生代农村居民消费的影响不显著,仅对新生代农村居民消费影响显著。另一方面,即使是新生代农村居民,性别也只对选购品、特殊品消费的影响显著。

显然,婚姻状况对各类商品的消费均具有显著影响,说明家庭集体购物是新生代农村居民消费的重要特征。对个人消费而言,性别在选购品、特殊品消费中影响显著,反映了女性对选购品、特殊品消费的影响。

(3)文化程度

文化程度对新生代农村居民便利品、选购品消费具有显著影响,对非新生代农村居民的选购品、特殊品消费具有显著影响,说明文化程度对新生代农村居民和非新生代农村居民的影响机制可能不同。

对新生代农村居民而言,文化程度越高,对便利品、选购品等个人用品的需求越明确,意味着新生代农村居民通过个人消费体现身份认同的意识较强,而且文化程度越高其诉求越强。对非新生代农村居民而言,文化程度越高,除对选购品这类个人用品的需求越明确外,对满足以子女为主的需求或者家庭需求也会更加明确。二者的区别在于,新生代农村居民的消费更多基于个人,而非新生代农村居民的消费更多立足家庭。

(4)其他因素

职业对新生代农村居民的便利品、特殊品消费影响显著,且呈负向相关关系,从侧面反映了外出务工、在外上学人员对未来预期的不确定性。家庭人口数对两类居民各类消费均没有显著影响。性别、婚姻状况、职业对非新生代农村居民的各类消费需求均没有显著影响。

四、研究结论

本文以《农村居民购物与消费调查问卷》的数据为基础,利用Tobit模型研究新生代农村居民消费的影响因素,并对照非新生代农村居民进行了实证研究,形成如下结论。

(一)收入是影响农村居民消费的首要因素,但新生代农村居民与非新生代农村居民对消费所依托的收入不同

新生代农村居民的消费以家庭收入为基础,并受城镇消费示范效应的强烈影响,表现为“啃老”;而非新生代农村居民的消费以个人收入为基础,承担家庭消费压力,表现得更为理性。

(二)女性在农村居民消费中的作用显著

一方面,性别因素对新生代农村居民的选购品、特殊品消费影响显著,验证了女性对选购品、特殊品消费需求的重要影响。另一方面,婚姻状况对新生代农村居民消费的影响显著,表明家庭消费形式在新生代农村居民消费中具有重要地位。换句话说,在个体消费时,女性对选购品、特殊品的需求更强烈;在婚后消费时,对各类消费品的消费需求主要以家庭消费形式体现,女性在家庭消费中扮演更为重要的角色。

(三)文化程度对新生代农村居民的便利品、选购品消费影响显著

新生代农村居民通过个人消费体现身份认同的意识较强,而且文化程度越高其诉求越强烈。相对而言,文化程度对非新生代农村居民的选购品、特殊品需求影响显著。这一方面说明,文化程度越高的非新生代农村居民,具有越强烈的个人身份认同需求;另一方面也说明,文化程度越高的非新生代农村居民,越愿意通过对非特殊品消费需求的满足,支持子女参与到更高层次的身份认同中。

五、启示

(一)新生代农村居民消费潜力巨大

区别于非新生代农村居民以个人年收入为基础的消费观念,新生代农村居民消费以所在家庭年收入为基础。与非新生代农村居民的量入为出相比,新生代农村居民这一消费理念不只是“花明天的钱,圆今天的梦”,而且还要“花全家的钱,圆自己的梦”。同时,由于收入水平较高的消费者有更高等级消费表达和更多消费支出,农村居民收入水平的提高和家庭收入的多元化,农民经济负担的减轻,均刺激着农村居民的自主消费,对扩大农村内需意义重大。

(二)新生代农村居民消费深受城镇消费的示范效应影响

这种示范效应在体现城市生活方式的便利品和特殊品需求中表现得更为明显。婚姻状况对各类商品消费的显著影响表明,婚姻对消费需求可以产生积极的正向影响,尤其是对便利品和特殊品需求的影响更大,说明婚后越来越追求现代城市生活方式,进而验证了城镇消费的示范效应。开拓农村市场需要注意利用和扩大示范效应,用新业态、新渠道、新消费引导和释放新生代农村居民的消费潜力。

(三)女性、家庭在新生代农村居民消费中占据重要地位

在婚前消费期,相对于男性,女性在选购品、特殊品消费中发挥更重要的作用。在婚后消费期,以家庭消费为主要形式,女性作为家庭主妇,同样主导消费。客观上,家庭消费模式的变化恰恰是现代城市生活方式的重要表现。

(四)提高农村居民受教育程度,引导消费需求和消费观念升级

研究表明,受教育程度对新生代农村居民的消费观念和消费需求有显著的影响,是释放未来农村居民消费潜力的关键。但目前我国农村地区教育资源相对落后,基础教育投入不足,人口素质普遍偏低,这不仅阻碍农村居民接受新鲜事物能力的提升,还影响新生代农村居民追求更高消费水平的能力。利用互联网开展“互联网+教育”,实施网络教育,是提高农村地区教育水平的有效方式,是引导农村居民消费观念提升、满足高层次消费和消费结构升级的重要途径。

(五)以城市生活方式为主题的营销推广具有重要意义

文化程度越高的新生代农村居民越重视个人身份认同,这种认同通过对便利品、选购品的消费体现,未来可以扩展至购物之外的更多领域和层次;而非新生代农村居民既通过对选购品的消费体现,又通过支持子女特殊品的消费体现。因此,宣讲和推广城市生活方式既可以对新生代农村居民的直接消费产生影响,又可以对非新生代农村居民的间接消费产生作用。

注释:

①本研究的分类标准参照国家职业标准的分类,为方便统计,将专业技术人员与文教科技人员类目进行合并,同时根据调查群体实际情况增加离退休人员、常年外出务工及常年外出上学人员类别。

②吞世代(Tweens):该词源于2003年美国人马丁林·斯特龙的《人小钱大吞世代》。原指8岁到14岁追求时髦的少年;现通常指消息资讯来源广、接受新事物快、自我意识强、控制或决定着父母消费选择的人。