“中国不要自我遏制”

金焱

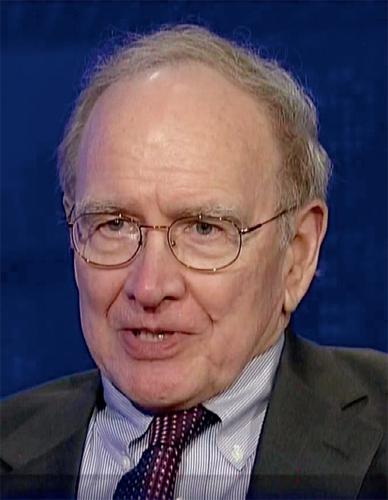

图/ 新华

耶鲁大学历史学教授约翰·刘易斯·加迪斯(John Lewis Gaddis)第一次对大战略感兴趣是在上世纪70年代,那时他在美国海军的诞生地、海军战争学院(Naval War College)任初级讲师。作为高等军事学府,海军战争学院承担着美国海洋战略与政策研究、国家安全战略决策训练和联合作战课程。

近半个世纪之后,加迪斯出版了经典之作如《冷战》《遏制战略》等,已一跃成为著名的冷战史学家和大战略研究家。

2019年秋,《财经》记者在耶鲁大学采访加迪斯教授的当天,他刚讲完与“大战略研究”有关的课程。此时,国际竞争加剧,美国外交政策界就美国如何运用大战略的激烈讨论已持续了相当一段时间,在美国国内,民粹主义、政治极化和幻灭,层层困扰。在这样的多事之秋,讨论什么是大战略及大战略的现实观照变得更为迫切。

2018年,加迪斯出版了《论大战略》一书,以英国哲学家以赛亚·伯林《刺猬与狐狸》的隐喻贯穿全书,寻找历史上不同年代决定胜败的战略因素。此典故最早出现在古希腊诗人阿尔基洛科斯的残篇中:“狐狸多知,而刺猬有一大知。”狐狸惯于追求多个目标,思维发散,而刺猬认定单一目标,思维是单向型的。

历史人物在不同的历史事件中,因其或发散的思维或单向型的思维和行为塑造了人类数千年的历史。历史证明,全球战略家的特质在于,他们结合了狐狸式和刺猬式的思维方式,所谓战略,就是目标与能力的平衡。

在后冷战时期,加迪斯认为西方与东方的较量将主要反映罗马文化和中国文化的韧性;因为二者都是思想型和文明型国家,都在各自的时空里多次成功克服危机,顽强生存下来。

虽然早年西方的战略家未必知晓孙子在世界另一端的存在,但他们与孙子在逻辑上互相映衬,展现了战略逻辑跨文化的关联性。

加迪斯心目中的美国战略家是亚伯拉罕·林肯和富兰克林·罗斯福,他认为他们“拯救了民主和资本主义”。加迪斯心目中的中国战略家则是邓小平。在加迪斯看来,大国间始终存在竞争,冷战是常态,现在认清局势的第一步是看清国际关系及其本质,并意识到冲突是竞争的一部分。中美之间存在竞争也存在分歧。中国最大的风险在于,大国一直都在某种程度上自我遏制,中国现在正处于这个边缘。

“新超级大国”

冷战是常态,因为国际关系、大国间关系从来都不是充溢着甜蜜、光明与和谐的。大国间始终存在竞争,其中一些引发了战争,大多数没有引发战争的情况更符合冷战的定义——即使战争没有爆发,大国的竞争也会非常激烈

《财经》:在你讨论战争和战略逻辑的书《论大战略》中,你选择用“宏大”(grand)而不是“很大”(great),当然更不会用“普通”(mediocre)来限定和描述“战略”,这背后的考虑是什么?

加迪斯:所有战略的本质都是把理想与能力联系在一起。我们喜欢用英语术语中的大战略(grand)而不是小战略(small)或微战略(little),有时候我们也倾向于用法语术语中的微战略(petite)。那些日常生活琐事或例行事务,比如去哪里买披萨充其量是小战略,而不是生死攸关的问题。在和平年代做出战争的决定,或者政府部门做一些决策,甚至那些非常重要的个人决定,就牵扯到大战略的问题。

二者的区别在于,最初所做的决定牵扯了多少结果的重要性;二者的相同点在于,都有仔细思考的过程,遇到的问题也几乎相同——能力永远有限,所以不是所有的愿望都能实现,所以始终面临选择,但重要性的层次不同。

《财经》:谈到战略思维,中国人更熟知的是古代军事思想家孙子,他的《孙子兵法》讲审时度势,讲智识与外交,讲策略上的耐心与有效性。你怎么看孙子的大战略?在现代社会中,孙子战略的相关性有多大?

加迪斯:我们在耶鲁的课堂上用英文翻译过来的《孙子兵法》,通常它是这个主题下学生阅读的第一本书。学生们特别喜欢孙子,他的书极为简短、充满了学生们喜欢互相引用的训词或格言。它更像一个查询手册或清单,而不像历史学家修昔底德笔下描述伯罗奔尼撒战争一样。它不是历史书,但它与现今世界的相关性极强。它适用于任何重大战略形势下要梳理的思考清单,充满了微妙而敏锐的洞察。

比如,孙子说,激水之疾——这好像是每个人都知道的常识,洪水流得很急。但随后他说,至于漂石者,势也——孙子的博大精深在此就表现出来,洪水流得如此之急,在前行中裹挟着滚滚石块,军队的进攻也要如此。

孫子由此引发了思索:是什么要素可以击败一支军队?它要有动能,要达到阻力最小化,要利用杠杆原理,要找到有利的地形等等。

孙子的精妙就在于把平淡的日常、世俗的常规转变为深刻的观察,简单明了。

《财经》:美苏间的冷战结束已近30年,新的辩论则开始讨论美国与中国是否要进入新的冷战。人们称你是“冷战历史学院院长”,你是否看到第二次冷战即将降临?

加迪斯:我认为冷战是常态,因为国际关系、大国间关系从来都不是充溢着甜蜜、光明与和谐的。大国间始终存在竞争,其中一些引发了战争,大多数没有引发战争的情况更符合冷战的定义——即使战争没有爆发,大国的竞争也会非常激烈。

现在认清局势的第一步是看清国际关系及其本质,并意识到冲突是竞争的一部分。

约翰· 刘易斯·加迪斯

美苏间的冷战有其独特之处:它是一场“热战”的产物,脱胎于令人恐怖的第二次世界大战;两个超级大国的规模如此之大,军备水平如此之高;其范围不限制在区域性之中,是真正意义上的全球性对峙;它的强度很高,持续的时间很长。但美苏冷战仍处于大国竞争的框架之内。

中美之间存在竞争,也存在分歧。因此,某种形式的冷战是存在的,但我会非常小心地区分中美间的冷战与美苏间的冷战,每种情况都有各自不同的特征。

《财经》:不同冲突的内在动力不同,地缘政治局势也不同。不过在我一个多月前采访哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森时,他就指出他不知道该怎么为冷战定义,那些大谈冷战2.0的人可能都不知道冷战1.0是什么意思。

加迪斯:我也不知道如何为冷战定义。

《财经》:中美间的冷战与美苏间的冷战的主要不同是什么?

加迪斯:简单地说,中美间没有意识形态的成分。美苏冷战时,苏联和中国受马克思主义、列宁主义等的重要影响,当然中国有毛泽东思想,那时他们的所作所为有些完全莫名其妙、甚至是愚蠢的,完全受意识形态驱动的——这种意识形态声称要在全世界寻求推翻资本主义。现在人人是资本主义了,差异更多地存在于文化等领域。

《财经》:换个角度,中美是否正在进入成为世界两个超级大国的阶段?

加迪斯:答案显然是肯定的,中美正在接近于超级大国的局面。

过去40年来中国的崛起举世瞩目。从经济角度来讲,中国比前苏联实力强大得多也富裕得多。从军事角度上来讲,中国还不能与前苏联相提并论,也可能永远达不到前苏联的军事实力。前苏联制造了很多核武器,我不确定中国会追随前苏联。但是中国无疑会成为一大强国,可能它已经是当今世界两大强国之一了。

因此,无论要不要冷战的帽子,都可以说我们现在都处于一种特殊的国际体系中,在这个国际体系中有两大强国而不是五大强国——拿破仑溃败后,19世纪欧洲建立起来了国际均势体系:在相当长的一段时间中,英国、法国、俄罗斯、奥地利和普鲁士五强鼎立。美苏的两极格局只是在1945年之后才逐渐浮现。

在我看来,中美似乎正朝着这个方向发展,但与此同时,现在的中美关系与当时的美苏关系存在着各种差异。

《财经》:中国俗语说,一山不容二虎。

加迪斯:一山当然容得下二虎。在国际关系中,世界政治或世界秩序从来没有被一只老虎统治的时候。

《财经》:不过在冷战结束的最初幾年,没有任何国家对美国的全球霸主地位构成挑战。

加迪斯:这个世界太大了,无法被任何单一强国统治,即使是在冷战后,美国作为单极大国的存在非常短暂且脆弱。那个时代早就过去了。

遏制与自我遏制

遏制一词,如果超越了坎南的局限性并附加其他的含义,才会更有用。一个大国是否能够遏制另一个大国?大国在多大程度上会因不明智的政策进行自我遏制?美国善于通过不明智的政策来自我遏制,中国也可能在进入这一阶段

《财经》:回头来看,中国崛起及其崛起的速度出人意料吗?

加迪斯:如果看1989年的中国,然后再看2019年的中国,中国的崛起会令人非常惊讶。如果只看过去四五十年的历史,而不去看中国在历史上作为大国的历史角色,是这样的。但鉴于中国历史之悠久,甚至可以追溯至5000年前,我不认为中国崛起令人惊讶。

令我和许多其他人感到诧异的是,中国崛起的速度是如此之快。如果通过比较来思考,它可能反映出美国的薄弱之处,或是美国一直被其他事务分心——也许这是美国人没能注意的原因,也是中国人一直所关注的,或者其他各种不同的解释。

《财经》:现在美国已经开始重新审视自冷战以来一直指导美中关系的假设。

加迪斯:美国总是以某种形式进行政策的修订。政策不是一成不变的,但我认为美国多年以来的对华政策前后相当一致。美国开始欢迎中国的崛起,这在上世纪70年代开始发生时,美国的主要考量是把中国作为遏制苏联的制衡力量。

让中国摆脱孤立是当时美国大战略一个部分。那之后的事情很大程度上取决于中国政府政策制定的方向及抉择,尤其是在毛泽东去世后所发生的彻底变革。

特别是邓小平这样一个历史巨人,他使中国走上了经济飞速发展的道路,实际上它意味着社会主义国家开始拥抱资本主义,是一个全新的概念。邓小平的天才之处在于他想明白了贯通的办法,这个模式一直持续到现在,非常有效。

《财经》:你的意思是说,过去30多年来中美关系的主导者是中国?

加迪斯:我想说的是,中国扮演着越来越重要的角色。据我所知,中国在上世纪七八十年代,甚至九十年代的大部分政策指向是针对国内的,包括修复毛遗留下来的创伤,调整经济结构,加强内部实力。邓小平本人则提出韬光养晦,让中国在国际事务中谨慎地发挥作用。

在强化巩固了内部治理后,中国在国际舞台上也在发挥更为重要的作用,成为世界强国。中国所遵循的顺序是有逻辑内涵的。

《财经》:你因撰写乔治·坎南的传记而获得普利策奖。坎南在1946年发出了著名的莫斯科长电报,分析了苏联帝国的前途命运,提出了遏制战略。遏制政策是为另一个时代设计的,但现在尝试用遏制理论应对中国的声音又出现了。

加迪斯:了解坎南必须要知道他所说的“遏制”有非常特殊的含义。他的“遏制”适用于前苏联且有时间限制,并非永久性的政策。

有段时间坎南甚至试图将遏制政策用在美国身上——他认为美国和前苏联一样对力量平衡造成了威胁。坎南对美国的外交政策有很多批评。

坎南对中国从来就没什么热情,实际上他对中国一直充满疑心,这是因为他对中国一无所知。坎南曾到过中国两三次,也不懂汉语,不知道中国的历史。他只是俄罗斯专家,中国从来不在他的视野之内。

基辛格最初去中国时,中国成为美国遏制苏联、达到平衡的工具。坎南对此持怀疑态度,他几乎用种族主义的立场说了诸如“不能相信中国人”一类的话。

所以我不认为坎南可以作为今天美国外交政策的指南。遏制一词,如果超越了坎南的局限性并附加其他的含义,才会更有用。

《财经》:遏制理论在当下的适用性有多大?

加迪斯:这可以变成两个问题,一是:一个大国是否能够遏制另一个大国?另一个问题是,大国在多大程度上会因不明智的政策进行自我遏制?美国其实挺善于通过不明智的政策来自我遏制的,最近这20多年来,美国在这方面做了不少。

我认为中国也可能在进入这一阶段。自我遏制通常是不了解本国的政策行动所产生的影响,只单纯推进本国利益会带来全球其他国家的阻力,因此扩展本国利益的行动最后变成了自我遏制。大国一直都在某种程度上自我遏制,中国现在正处于这个边缘。

大战略及其背后的战略家

过去五六年来华盛顿一直缺乏某种常识,但它确在美国有诉求。特朗普有识别这些诉求的本能,同时他在创建一些新的假设。所有这些是否最终会融合在一起,变成一个大的战略还有待观察,它可能是迈向新战略的第一步——摧毁旧战略

《财经》:你定义的“大战略”是把潜在目标的无限可能性与必不可少却十分有限的能力相结合,目标与能力的平衡即为战略。在书中,你强调了同一个错误是专注于前者而忽略后者。如果用这个定义来看中国,中国的目标及能力分别是什么?其局限性又何在?

加迪斯:我不知道这个问题的答案。我也不确定中国人知道这个问题的答案。但我认为以史为鉴,可知兴替。

国际秩序有两个概念。一个与欧洲过去500年的历史相关联,即所谓的威斯特伐利亚体系。在该体系中多极均势共存,大国之间彼此认可,各国无论大小都有大致相同的地位,彼此之间在承认各自存在的前提下可能周期性卷入战争,但战争不以完全消灭对方为目的。均衡势力——各国主权平等,应得到平等的尊重。我认为威斯特伐利亚以一种或多种形式持续存在。我的同事希尔(Charles Hill)教授会说,联合国在很大程度上是基于威斯特伐利亚体系原则的,每个国家拥有平等的主权,无论其规模和实力如何。

另一方面,中国一直是自认为世界中心的概念,居天地之中的王国的概念。中国的帝王是天子,压倒一切,其他民族和中国的关系是贡国和属国的关系,是以中国中原帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。

这是很老的古代的世界观,但显然没有平等的意味,虽然也不是奴隶制或类似的东西,因为周边小国也或多或少地独立存在,但不能挑战中国的统治地位,只是纳贡称臣的藩属。我认为中国仍有这种残留的意识。

《财经》:你在书中指出,全球大战略家是那些利用倚绳(rope-a-dope)策略——倚靠在拳台周围的绳索上,让对手自耗实力的实用主义者,他们有足够的弹性和耐心,在事件发展过程中,在机遇出现时充分利用它们,而不是硬上预设的方案。在现实中环顾四周,我们看到的是英国首相鲍里斯·约翰逊美国总统特朗普这样的领导人。

加迪斯:英国首相鲍里斯·约翰逊不是成功的大战略家。特朗普我还不能确定,要拭目以待。在制定计划或胸有全局的意义上他不是战略家,但他有直觉的本能,了解美国人及其所思所想,远胜于华盛顿的许多精英阶层、包括我所在的耶鲁大学,他们都算是奥巴马政府或布什政府的那种“The Blob”(贪婪的污点)——奥巴马最高顾问本·罗兹(Ben Rhodes)推广的术语,指传统智慧的一系列傳统观念和行为方式,特朗普一上来这些就砰地一下爆裂了。

新的想法在华盛顿涌现。其中许多是片刻的想法、可疑的想法、愚蠢的想法,许多考虑不周甚至完全没有考虑,很多只不过是推文。要么明天就变,要么在接下来的五分钟就变,根本让人摸不着头脑。

但有一些在五年前被认为非常不合常规新想法也被证明有效。比如现在两党日益形成共识,关税是贸易谈判的合法手段。如果五年前问经济学家,他们会永远说关税是一件坏事,应尽可能地降低关税,每个人都会从自由贸易中受益,事实证明并非如此。许多人未从自由贸易中受益。中国的贸易还不是完全意义上自由的,结果很多美国人因而受到影响。

因此它是一个很天真的概念。结合了关税作为施压手段的政策是特朗普的一大创新。我认为它会持续下去。

五年前无论在美国还是欧洲,很多人都认为移民应该不受限制地被接受,美国应接收人道主义的受害者。2015年在德国开放了边界。但很快,欧洲和美国的态度都发生了变化。特朗普的政策是对此的反映。

人们强烈地意识到美国卷入中东战争是愚蠢的。美国不知道如何结束战争,甚至不知道战争的目的,而那些战争都是民主、共和两党一致认可的。特朗普现在就应和了战争必须结束的要求,美国为什么要在那里?世界上有很多更重要的事情。继续卷入无休止的中东战争正是中国和俄罗斯所喜闻乐见的。这样做很愚蠢,所以特朗普是对的。美国国内的另一大问题是监管过度,尤其是政治正确,现在受到反击。

《财经》:过去制定政策的一些精英在失去信誉,问题是被美国人的意愿牵着走就是好事吗?一边是大战略,一边是本能,怎么去取舍?

加迪斯:我这里要说的是,特朗普做的一些事情是过去五六年来华盛顿一直缺乏的某种常识,但它确在美国有诉求。你离开耶鲁,远离东海岸,就会看到这种诉求,它是特朗普当选的原因,特朗普在回应这些诉求,他有识别这些诉求的本能。

自冷战结束到奥巴马政府任期了结,美国有一群非常精明的人制定大战略,但同一群人彼此相互同意,形成了自说自话的“The Blob”。于是美国被拖入了这样的境地,这群人要么无法理解,要么没有能力走出来。他们失去了美国的支持——2016年选举就是结果。各种分析满天飞,特朗普其实是回应了美国国内的压力。同时他在创建一些新的假设。所有这些是否最终会融合在一起,变成一个大的战略还有待观察,它可能是迈向新战略的第一步——摧毁旧战略。

狐狸与刺猬之辩

特朗普有方向感,他集中精力于避免前几届政府的失误,并由此保住了他在国内的执政之基。2020年他很可能会赢得连任。若情况果真如此,可以说他是一个非常聪明的狐狸。很多还有待观察。与此同时他一直不停地做蠢事,制造不必要的摩擦和冲突。不知道他的哪一方面会最终胜出

《财经》:你总结人的思维常处于刺猬式和狐狸式两种思维方式的对抗中,特朗普是狐狸式的思维?

加迪斯:不尽然。比起刺猬来他可能更像是狐狸。刺猬有明确的方向感,特朗普也有一些。刺猬式思维的重要性在于起点,因为事情很快就会变得更加复杂。有趣的是很多人兼有刺猬和狐狸的两种思维。

特朗普有方向感,主要体现在他要避免前几届政府的失误。他集中精力于此,并由此保住了他在国内的执政之基。我认为2020年他很可能会赢得连任。若情况果真如此,可以说他是一个非常聪明的狐狸。很多还有待观察。与此同时他一直不停地做蠢事,制造不必要的摩擦和冲突,就像他施压乌克兰调查政治对手拜登这样的。不知道他的哪一方面会最终胜出。

《财经》:有评论认为特朗普的外交政策重点是,以秀肌肉实现和平,而不是奥巴马的所谓靠软实力。是不是软实力的局限性很大,现在到了必须更多地依赖硬实力的时代?

加迪斯:我不这么认为。首先,软实力的想法实际上在奥巴马政府当政之前就已存在,是另一个来自哈佛的创意,就像格雷厄姆·艾里森(Graham Allison)的修昔底德陷阱的创意一样。软实力是约瑟夫·奈25年前提出的一个非常有效的概念,强调除了军事实力外还有其他形式的实力。

回头看美国的外交政策历史,可以说在冷战初期核武器的发展是硬实力,但是也有马歇尔计划这样的软实力的例子。没有必要现在再把它弄成花哨的新标签。

《财经》:奥巴马政府多年来努力创建三项主要国际协定:巴黎气候变化协定、伊朗核协议和跨太平洋伙伴关系协定。奥巴马是刺猬式的思维模式吗?

加迪斯:他基本上算是刺猬式的。奥巴马有一些成形的想法,在贯彻实施这些想法上则显得不太灵活,经常没什么政治意识。在具体实践中,奥巴马对议题本身更敏感。因此在他任期结束后你看现在民主党初选的阶段,有多少人提到奥巴马有好话要说?他太冷淡、太孤僻了,好像无所不知,太自我感觉良好了。

《财经》:大战略的有无会影响美国追求国家利益的路径吗?

加迪斯:这涉及到目标设定的问题,政策的方向是什么?要达到什么目的?试图取得什么样的效果?有些目标如实现和平,没有大的战争是每个人都有意愿;在世界上保持美国的影响力也能达成共识。在这些类别下再去实现其他目标,一个明显的问题是国内经济的恢复或重建,它对外交政策也有影响,美国是否要减少参与到一些犹豫不决的势力中?可以肯定的是,美国应重新思考对盟国的承诺,冷战初期建立的联盟结构今天仍然适用吗?这是我们应该考虑的问题。

《财经》:“大战略”主要用于解释国家间的竞合,但当今世界所面临的急迫问题并不止于此。这个世界是建立在自由贸易而不是关税之上的,但你刚刚提到现实生活中有反自由贸易的逆流。

加迪斯:世界只是部分地建立在自由贸易思想的基础上。世界依赖于商品的流动,商品的交换已经变得更容易,也更便宜。但世界各国都有各自的国内利益。

实际上,若靠中国来建设对美国经济至关重要的一切,意味着数以百万计的美国人会失业;如果中国依靠美国人来建造他们需要的一切,中国人也会丢掉工作。这本来是一回事,但并未发生,因为中国基本上以一种美国从未涉足过的国家资本主义的方式支持自己的经济。因此双方存在不对称性。

回答你的问题其实很简单,就是要有多种不同的政策,不能只采信经济学家、自由贸易者的想法,在不同的情况下去自动实现“美好的一天”。经济学家有自己的方程式,却不会更广泛地思考,所以必须考虑具体的社会影响,对可能的政治影响保持敏感。这需要跨学科的观点,而大学的组织架构又是经济系、政治系、历史系等不同学科的基础上,所以很难。

《财经》:当今世界所面临的急迫问题包括不平等、民粹主义崛起、气候变化等等关乎世界未来的难题,虽然得到了全世界的重视,各国政府及其领导人却囿于地缘政治、国内政治,或其他诸多因素,没有进一步做出实质性的应对。若以“大战略”的思维出发,各国领导人应如何更好地解决上述问题?

加迪斯:民粹主义在美国历史上并不新鲜。安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)是美国早年的民粹主义倡导者,杰克逊民主因他而得名。他通过民粹主义大获成功、成为美国总统。在19世纪晚期到20世纪早期,民粹主义获得了大发展。后来在罗斯福新政时又迎来民粹主义,因为民粹主义总是周期性发生。

通常发生的情况是,联邦层面或某阶层或一些大公司等机构变得过于强大,统领经济。受此影响的人们,无论是农民、工厂工人还是其他平民团体集体反弹,在政治上强烈反对。多数情况下它是从下往上的,是由某个地方、城市或州进而扩大达到国家层面。同样的,很多时候,應对民粹主义的办法也是自下而上的。美国体系的天才之处在于它是一个巨大的实验场,不同层级的地方政府有一定的自由度尝试解决这些问题。

《财经》:我知道你最欣赏的历史人物包括平息美国南北战争的总统林肯,二战时期的美国战时领袖富兰克林·罗斯福等,在你看来中国最成功的战略家是谁?

加迪斯:邓小平。实际上在写这本书时我非常认真地考虑过要有专门的一章写邓小平,但我意识到我对中国了解不够多,加上我决定把书稿截止到第二次世界大战结束,否则邓小平会占有相当篇幅。他是我在中国最欣赏的领导人。