解密狄金森“私发表”之钥

——以其生前发表的诗歌为例

卢 婕

引言

2016年,国际著名狄金森研究专家克里斯滕·米勒(Cristanne Miller)编辑出版了名为《艾米莉·狄金森诗歌原典》(Emily Dickinson’s Poems As She Preserved Them)的诗集。这本由哈佛大学出版社出版的新诗集以狄金森本人保存自己作品的方式真实再现了狄金森创作的所有诗歌。这本诗集首次将狄金森在1858年到1864年间手工缝制和精心誊写在信笺纸上而折叠保存的近1100首诗作与她在1864年到1875年间仅仅随意收存的其他作品区分开来,并且编者还在诗集中录入狄金森在抄写和编辑这些诗作时留下的以供替换的词语和短语的异文。这本著作为读者提供了更直接的方式以了解狄金森编辑、流通(以书信方式与亲友分享至少她创作总量的四分之一的诗歌)和誊写自己作品的方式。这本诗集极大地激发了狄金森研究学界解开狄金森对公开出版的抗拒与对“私发表”的超常热情之间的悖论这一核心秘密的热情。本文拟通过分析狄金森生前发表的诗歌在当时的接受境况和狄金森对其被编辑后的诗歌的态度来解开狄金森的“私发表”之谜。

一、狄金森生前发表作品情况概览

狄金森生前并不看重诗名的显赫,她曾写下多首关于名声的诗,比如下面这首小诗:

Fame is a fickle food 声名是一种易变的食品

Upon a shifting plate 盛在一只变动的盘子里

Whose table once a 它的餐桌为一个食客

Guest but not 只摆一回

The second time is set. 不会有第二次。

Whose crumbs the crows inspect 上面的饭渣由乌鸦检查

And with ironic caw 随着一声讽刺的聒噪

Flap past it to the 便拍着翅膀从它旁边经过

Farmer’s Corn- 飞向农民的谷物—

Men eat of it and die.[1]678人吃了它,就会夭折[2]249。

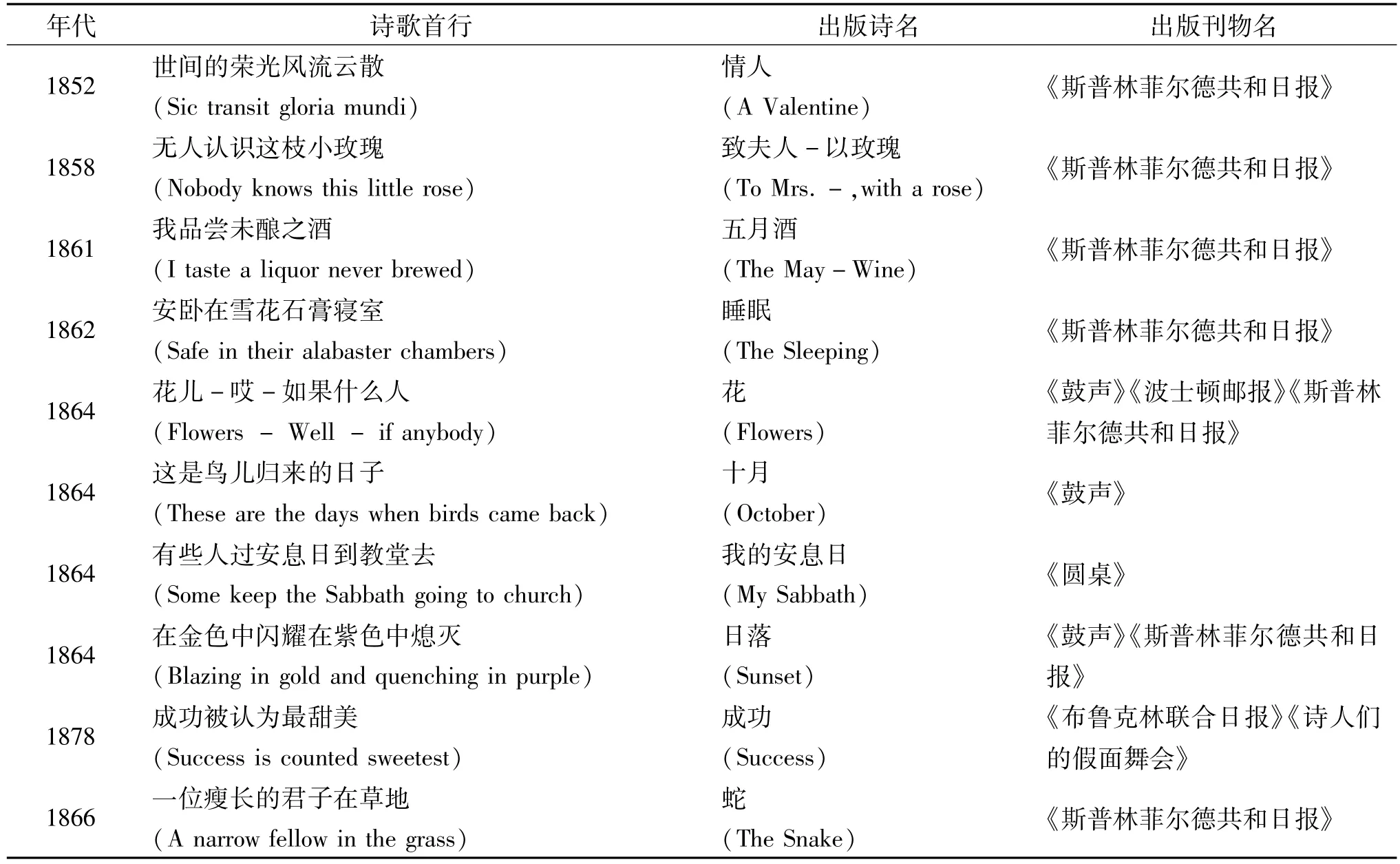

在这首诗里,狄金森把名声看作是盛在“变动”的盘子里的“易变”的食物。双重强调的“变”,表明诗人意识到了声名的不确定性,连乌鸦都会弃之而去,“人吃了它,就会夭折”则说明诗人明确地表达了自己淡泊名利的枕流之志。正因为狄金森本人并不看重诗名的显赫,因此在她在世时,她只公开发表了寥寥几首小诗。从1852年至1886年,狄金森总共只发表了十首作品,其中一些是匿名发表,一些甚至是在她不知情的情况下发表的。狄金森公开发表的第一首诗——被冠以“情人”(A Valentine)为名的“世间的荣光风流云散”(Sic transit gloria mundi)刊登在由塞缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles)创办的《斯普林菲尔德共和日报》(the Springfield Republican)上。除此之外,该报还发表了她的另外几首诗,包括以“致夫人-以玫瑰”(To Mrs.-,with a rose)为题的“无人认识这枝小玫瑰”(Nobody knows this little rose),以“蛇”(The Snake)为题发表的“一位瘦长的君子在草地”(A narrow Fellow in the Grass),以“睡眠”(The Sleeping)为题发表的“安卧在雪花石膏寝室”,以“日落”(Sunset)为题发表的“在金色中闪耀在紫色中熄灭”(Blazing in the Gold and quenching in Purple)和以“五月酒”(The May-Wine)为题的“我品尝未酿之酒”(I taste a liquor never brewed-)。除了以上几篇发表在《斯普林菲尔德共和日报》上的小诗,在1864年,为了筹集医疗资金以支持美国南北战争中的联邦军队,狄金森还在《鼓声》(Drum Beat)上以“十月”(October)为题发表了“这是鸟儿归来的日子”(These are the days when birds came back)。同年,她在《布鲁克林联合日报》(the Brooklyn Daily U-nion)未加诗名的情况下发表了“成功被认为最甜美”(Success is counted sweetest),在《圆桌》(the Round Table)以上“我的安息日”(My Sabbath)为题发表了“有些人过安息日到教堂去”(Some keep the Sabbath going to church)。19世纪70年代,希金森将狄金森的诗歌推荐给出版界的资深人士海伦·亨特·杰克逊(Helen Hunt Jackson),她说服狄金森将其诗歌“成功被认为最甜美”(Success is counted sweetest)不具名地发表在一个名为《诗人们的假面舞会》(The Masque of Poets)的系列诗集中,它也是狄金森在世时发表的最后一首诗。下表是对狄金森生前所发表的十首诗歌的情况的简要说明:

艾米莉·狄金森身生前发表作品一览表

狄金森在世时发表的诗歌数量(10首)与其生前所创作的诗歌总量(近1800首)相比实在是九牛一毛。这些生前发表的小诗绝大部分是亲友把她的赠诗私自拿出去发表的,个别则是朋友一再央求,盛情难却不得已而同意发表的。然而除了狄金森本人淡泊名利之外,还有什么其他原因导致了她对公开发表诗歌的抗拒态度和对“私发表”的超常热情呢?笔者认为通过分析早期报刊和诗歌选集的编者对她的作品的“改编”以及她对这些“改编”的态度可以为当代读者探寻一条解密狄金森“私发表”的幽曲小径。

二、狄金森生前发表作品的编辑情况

狄金森在世时发表的诗歌并未在出版之际就得到广泛认可并被奉为经典之作,相反,由于她的作品在思想感情和艺术风格上超越于同时代的其他诗人和读者的审美趣味,因此编辑不得不将之加以“修正”和“润色”以顺应当时的文学审美潮流。无论是最初被发表在报刊中的零散诗篇,还是收录在文学选集中的作品都无一幸免地经受了不同程度的改动。事实上,早期狄金森作品的编辑和出版明显缺乏科学性,更谈不上忠于原作。早期的改编行为到底更多地是由于编者鉴赏能力的欠缺,还是为了迎合读者的审美趣味的刻意之举?早期的改编行为到底是有益于狄金森作品的经典化还是延缓或阻碍了狄金森作品的经典化历程?这些问题至今仍值得广大读者一探究竟。刘勰在《文心雕龙·知音》中说:“夫麟凤与麏雉悬绝,珠玉与砾石超殊,白日垂其照,青眸写其形。然鲁臣以麟为麏,楚人以雉为凤,魏氏以夜光为怪石,宋客以燕砾为宝珠。形器易征,谬乃若是;文情难鉴,谁曰易分。”[3]437狄金森作品的早期遭遇充分证明了“音实难知”和“知实难逢”的道理。

以“世间的荣光风流云散”①为例,作为狄金森最早的诗作之一,它最初是1852年狄金森写给霍兰德(Holland)的一封信中的情人节赠诗。霍兰德刚从阿默斯特学院毕业留校任辅导员,同时也是《斯普林菲尔德共和日报》(the Springfield Daily Republican)的联合经营人和副编辑。后来,该诗不知由何人交给了报社而被冠以“情人”(A Valentine)之名发表在1852年2月20日的《斯普林菲尔德共和日报》上。在发表之际,该诗的署名行没有公开狄金森的真实姓名而是以“St Valentine”(圣瓦伦丁)化名发表的。在该报当日的第二页的版面中,狄金森的小诗被各种农业新闻、当日新闻摘要以及从德国传来的书信消息等包围着。《斯普林菲尔德共和日报》保持了它在19世纪50年代的一贯风格,“情人”是这一页篇幅中的唯一一首诗歌,在它周围既无其他内容与之共鸣,也没有把它放在显要位置来吸引读者关注,看上去似乎编辑对版面的安排和组织没有什么特别用意,只是在介绍这首诗的时候,编者为之补充了一个简短的“序”——“下面这首有趣的组合曲是作为一首情人节赠诗写给我们报社的一位绅士的,能写出这样的作品的人是有能力写出非常精美的东西的。因此,当然不会有人猜测它的发表是为了满足某个私人的愿望,或者有人能仅凭比一封书信更直接的东西就可以与《共和报》建立联系。”[4]1-31很明显,报社在出版这首小诗的时候充分肯定这首作品本身的艺术魅力。编者以令人忍俊不禁的笔调向读者保证这首诗歌得以发表并非是由于撰稿人与报社某位工作人员的私人交情。尽管现在已经无法找到狄金森创作的这首小诗的原稿,因此现代读者无法对原稿版本和当时出版的版本进行比较,然而仍有大量学者倾向于认为在《共和报》上出版的版本并不是狄金森最初创作的原貌。他们的推测来自于以下几点:首先,由于《斯普林菲尔德共和日报》出版的标题、署名和序都是编者添加的,因此他们对诗歌正文进行改动也是极有可能;其次,《斯普林菲尔德共和日报》出版的该首诗歌是四行诗(quatrain),然而狄金森的手稿通常采用的是八行诗(octave)。尽管有学者也猜测这可能是狄金森创作诗歌的初期对诗歌形式的尝试,但是,考虑到狄金森的其他诗歌的类似遭遇,这首诗更有可能是经过早期编者对诗行的调整才成为今天所见的样式;再次,从狄金森使用标点符号的习惯来看,《斯普林菲尔德共和日报》出版的诗歌版本中使用了大量的分号,而狄金森是几乎从来不使用这种标点的;最后,现存的出版后的“世间的荣光风流云散”太过“齐整”,对于像狄金森这样一位拥有艺术上的先锋意识、不断地消解和推动标点符号、韵律、语法和意义的边界的传奇诗人而言,这显得过于中规中矩。综上所述,狄金森被冠以“情人”之名的这首小诗不仅仅是标题,其内容也极有可能经过了较大的改编。

如果说编者对“世间的荣光风流云散”的改编缺乏明证,只是来自学者们的推测,那么“我品尝未酿之酒”(I taste a liquor never brewed)则提供了不容辩驳的证据。将1861年在《斯普林菲尔德共和日报》出版的版本与1890年由梅布尔·卢米斯·托德和希金森共同主编的《狄金森诗集》出版的版本以及1998年最接近狄金森原稿的富兰克林(Franklin,R.W.)考证编订的《艾米莉·狄金森诗集》所刊出的版本相比,我们可以发现早期的编者的确对原作做了不少的改动。1998年由富兰克林考证编订的《艾米莉·狄金森诗集》是最接近狄金森诗歌原貌的版本,富兰克林保留了狄金森诗歌中大量使用的短划线和出其不意的首字母大写的特点。在这首诗中,“Tankards”(大啤酒杯)、“Pearl”(珍珠)、“Frankfort Berries”(法兰克福浆果)“Alcohol”(浆果)、“Debauchee”(陶醉)、“Dew”(露珠)、“Blue”(蓝色)、“Landlords”(店主)、“Bee”(蜜蜂)、“Foxglove”(毛地黄)、“Butterflies”(蝴蝶)、“Seraphs”(天使)、“Hats”(帽子)、“Saints”(圣人)、“Tippler”(酒鬼)、“Sun”(太阳)共16个单词的首字母被以大写形式呈现。而在1890年托德和希金森编辑的《狄金森诗集》中却出现了明显的改编迹象。首先,托德和希金森将不符合英语语法习惯的首字母大写形式全部改为了小写。其次,原文中的短划线被全部改为常见的标点符号。最后,原诗中的第三行“Not all the Frankfort Berries”(并非所有法兰克福浆果)被改为“Not all the vats upon the Rhine”(并非莱茵河畔所有的酒桶)。总的说来,托德和希金森的改动在保留狄金森诗歌原意的基础上使得它显得不那么另类。而在1861年《斯普林菲尔德共和日报》出版的版本中,编者对这首诗的改动则更为明显。除了原文不符合英语语法习惯的首字母大写形式和短划线被全部改为常规格式之外,编者还擅自为这首诗加上了标题“The May-Wine”(五月酒)。温迪·马丁(Wendy Martin)认为这个标题其实与狄金森原诗的内容关系不大,编者之所以加上它可能只是因为1861年《斯普林菲尔德共和日报》发表这首小诗时是1861年4月,以《五月酒》命题刚好切合当时读者阅读到它的时令[5]113。除了添加一个可有可无的标题之外,报刊编辑还把原诗两处诗句的内容也修改了。首先,第三行和第四行分别被改为“Not Frankfort berries yield the sense”(法兰克福的浆果产不出这种味)和“such a delicious whirl!”(如此美味的回旋)。在富兰克林版本里,狄金森在每四个诗行中的第二行和第四行的最后一个单词押尾韵,比如“Pearl”与“Alcohol”、“door”与“more”、“run”与“Sun”。但是在这三组韵中,第一组“Pearl”与“Alcohol”只是“不工整韵”(slant rhyme或者near rhyme)。对于当时的编者而言,这不得不说是一个瑕疵,因而在以“五月酒”为名的《斯普林菲尔德共和日报》发表的诗作中,“Alcohol”一词被改编为“Whirl”(回旋),这样一来,虽然诗歌的意义相去甚远,但是“Pearl”与“Whirl”构成了一对“真韵”或“完全韵”(true rhyme或者full rhyme)。这种修改对于当时的读者而言,更能体现作品在韵律上的完美程度。而原诗的末句“Leaning against the-Sun!”(倚在太阳 - 旁边!)被改为“Come staggering toward the sun.”(蹒跚地朝太阳走去)。对于这一句的修改,编者显然不是出于韵律的考虑,因为最后一个单词“sun”和前一句的最后一词“run”本身就押完全韵。改动此句的动机有可能是出于对诗句意思的考虑:原文中“倚在太阳-旁边”对于当时的编者和读者来说想象太过大胆,因此被替换为“蹒跚地朝太阳走去”以描述酒醉后的人步履不稳,朝着太阳走去,摇摇晃晃地离开酒店。相对于狄金森的原文,末句的改写显然降低了原文的艺术性,使得狄金森的诗情落入俗套、大打折扣。

在“我品尝未酿之酒”被修改发表之后,1862年7月7日,狄金森在给其文学导师希金森(Thomas Wentworth Higginson)的信中写到:“你建议我暂缓‘出版’,我不由笑了——出版于我,全然陌生,如天空之于鱼类——”[6]408从狄金森的书信内容来看,她非常不满编者对她原稿的修改。事实上,正如她所言,她对出版者的偏好、读者的倾向和文学潮流全然陌生,甚至那些由她自己创作的被编辑修改后的诗作在她眼中也是陌生的。这封信从侧面印证了当时的编辑对她的作品所做的武断裁剪和改动在很大程度上伤害了狄金森的感情,这也许就是导致狄金森不再寻求公众出版,而采用自己缝制诗册实现“自我发表”途径的重要原因之一。

发表在1862年3月1日的《斯普林菲尔德共和日报》的“安卧在雪花石膏寝室”(Safe in their Alabaster Chambers)也经历了同样的命运。根据约翰逊和富兰克林的狄金森诗集收录情况,这首小诗有1859年和1861年两个版本。也就是狄金森在1859年创作这首小诗之后,自己又再润色和修改过一次。通过将《斯普林菲尔德共和日报》发表的版本与约翰逊或富兰克林编辑的版本比较,我们可以发现编者对狄金森诗歌的改动情况从而了解狄金森诗歌在当时与美国诗歌传统格格不入或卓然独立之处。《斯普林菲尔德共和日报》选用的是狄金森创作于1859年的小诗,并将之命名为“睡眠”(The Sleeping)。但是通过对比,编者对原稿做的改动也非常明显:第一、添加标题;第二、修改标点符号,去掉短划线代之以常见标点;第三、将原文中多达十处的首字母大写的单词改为小写;第四、合并诗行,将第一诗节结尾处的两个诗行合二为一;第五、在排版上将第一诗节的第三和第五诗行,以及第二诗节的第三、五、六诗行缩进;第六、在署名栏使用了化名“佩勒姆山”(Pelham Hill)。朱迪斯·斯科尔斯(Judith Scholes)认为“睡眠”这个标题是当时《斯普林菲尔德共和日报》的编辑费迪利亚·海沃德·库克(Fidelia Hayward Cook)添加的,朱迪斯·斯科尔斯说虽然“佩勒姆山”这个化名的由来已无从可考。不过,她猜测这个以地名为作者化名的动机却很明显:由于当地人都熟知佩勒姆山上有一处墓地,因而这个化名可以引导读者发现这首小诗的主题是关于人类对死亡的冥思[4]1-31。狄金森对她的作品又一次遭到编辑的无情扭曲和变形的行为感到异常愤怒。在1863年,她甚至创作了一首表达自己对当时的出版规则的厌恶之情的小诗:

Publication-is the Auction 发表—是拍卖

Of the Mind of Man 人的心灵—

Poverty-be justifying 贫穷—在证实

For so foul a thing 这种勾当英明

Possibly-but We-would rather 也许—我们—宁肯

From Our Garret go 从我们的阁楼里出去

White-Unto the White Creator- 一身清白—去见清白的造物主—

Than invest-Our Snow- —也不愿把我们的白雪—投资—

Thought belong to Him who gave it- 让思想属于它的—

Then-to Him Who bear 创造者—然后

Its Corporeal illustration-Sell 属于它的体现者—去把

The Royal Air- 高贵的气韵打包—

In the Parcel-Be the Merchant 出售—去当

Of the Heavenly Grace- 天恩的商客—

But reduce no Human Spirit 但不可让人的精神

To Disgrace of Price-[1]348-349遭受价格的辱没—[7]169

在这首诗中,狄金森把出版比作“拍卖”,在19世纪60年代的美国,“拍卖”这个词能引起的最直接联想就是奴隶交易。在这首诗中,狄金森颠覆性地运用了一系列与经济相关的术语:“Auction”(拍卖)、“Poverty”(贫穷)、“invest”(投资)、“Sell”(出卖)、“Price”(价格)。与此同时,狄金森在诗中又将“Snow”(白雪)、“Heavenly Grace”(天恩)、“Royal Air”(高贵的气韵)、“Human Spirit”(人的精神)等高洁的精神产品与商业行为交错并置。通过这样的反差,狄金森为读者营造出创作与出版、高雅与世俗、崇高与低卑之间的张力。在这首诗中,狄金森展现了她所体验到的诗歌创作的艰难、灵感的脆弱和出版行规的无情残酷。温迪·马丁教授认为狄金森对出版业的反感从深层根源来看是出于她对“由过度竞争和利润动机所支配的社会的焦虑”[8]82。

“一位瘦长的君子在草地”(A narrow Fellow in the Grass)是另一首被动过“大手术”的狄金森的代表性作品。这首诗是在狄金森不知情的情况下,被嫂子苏珊“盗取”后发表在《斯普林菲尔德共和日报》的。狄金森的这首诗的风格是诙谐顽皮的,因为诗的本身就是一个谜语。这位草地里的瘦长君子到底是何方神圣呢?狄金森刻意在创作的过程中使用“拟人化”(anthropomorphism)的诡计来设置障碍、散布迷雾以误导读者。她用惯常用于修饰和描述人类的语词来描写这位“君子”,比如:“rides”(骑)、“Him”(他)、“Nature’s People”(大自然的子民)、“Attended,or alone”(结伴或独行)等动词、形容词、名词和代词无一不是在故弄玄虚误导读者把诗人写作的主题当作人类。但是,如果足够细心,对这首诗进行深度阅读的话,“spotted shaft”(斑斓的肩杆)、“a Whip lash”(一条鞭子)“Unbraiding”(散开)、“wrinkled”(收缩)等反常的词就像种种蛛丝马迹在提醒读者不要误入歧途,不要被作者的诡计牵着鼻子走,因此,狄金森的原作就像一个同时在“引导”和“误导”读者中进行的一个文字游戏。正是由于有了这些文字的“陷阱”和“指路牌”,读者可以在文字的迷宫中曲折前进,最后享受走出迷宫的成功喜悦。然而,在1866年《斯普林菲尔德共和日报》刊出该诗之时,编辑塞缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles)为此诗加上了标题“蛇”(Snake)。可想而知,这一标题直接将谜底公之于众,读者在浏览了标题之后再阅读诗文的话再无可能享受狄金森创作该诗时原本打算赋予读者的那种在欣赏诗歌时主动参与的乐趣了。鲍尔斯的改动使得原本妙趣横生的谜语诗的魅力消失殆尽,读者也只好从诗歌阅读的积极参与者沦落为被动的旁观者。除了添加标题之外,鲍尔斯还改变了原诗的诗节结构,原诗本是由如上所示的四个诗节构成。第一、三、四个诗节由四个诗行组成,第二个诗节由十二个诗行组成。但是鲍尔斯对狄金森原作的诗节进行了压缩,使之变为三个诗节,每个诗节都整齐地由八个诗行组成。诗节的压缩虽然使得诗歌更符合当时的美国诗歌传统,但是太过整齐划一的诗节在视觉上少了“草地上的瘦长君子”本身具有的灵动和鲜活。除此之外,鲍尔斯还减少了读者在阅读时的停顿时间,加快了诗歌的节奏。毫不夸张地说,与原作相比,鲍尔斯的改动破坏了读者的阅读体验,因为原作较长的停顿实际上是狄金森刻意要制造的读者的延迟的满足感。原诗的诗节在纸张页面上蜿蜒前行,时断时续、时长时短,加之不时冒出的短划线,读者在阅读这首小诗时的思路就如同与一条草地上的蛇不期而遇而出现惊魂未定的短暂空白。1896年《纽约商业广告》刊发的一篇名为“艾米莉·狄金森的诗歌”的文章,这篇文章的言论在表达当时的美国诗歌界对狄金森诗歌的看法方面颇具代表性:“狄金森小姐的作品很奇特而难以归类……事实上,就钢琴师的话而言,狄金森小姐还不懂演奏她的乐器的技法。她受到文字和声音的宰制。她不明白诗歌的技巧。她还没意识到诗歌应该是一门艺术,一门需要被专研的艺术……仅凭以晦涩之语言来表述日常之事物是不能称其为诗歌的……她是一位天才,但却没有获得成功。因为她缺乏了应有的才能”[9]14。由此可见,当时的美国文坛对所谓的“仅凭以晦涩之语言来表述日常之事物”的谜语诗毫无兴趣。这样看来,在当时的文学环境中,鲍尔斯对狄金森这首诗歌的“改善”也就毫无意外并无可厚非了。除了添加标题和调整诗节等以上提到的比较明显的改动之外,鲍尔斯对这首诗还做了一些细微的改动。比如,鲍尔斯在原文的第三诗行“You may have met Him,-did you not”添加了一个逗号,强加了一个短暂的停顿。另外,原文中的“His notice sudden is-”(他的通知太突然)被改为“His notice instant is”。但是尽管这一改变强化了“instant”中的“i”和“s”两个发音,让人联想到蛇所发出的“hiss”(丝丝声),但是作为近义词的“sudden”和“instant”在意义还是存在细微差异的。“sudden”往往有令人吃惊的意思,狄金森原作中用之表示不经意间见到草地中的蛇时的惊愕之情。马丁教授认为“也许对于很多读者而言,这个改动无伤大雅,但是对于一个毕生致力于诗歌创作的女人而言,这些改动是极其不公的”[9]115。与在“我品尝未酿之酒”被修改发表之后一样,狄金森对“一位瘦长的君子在草地”被任意改动也表示了不满,只是这一次她的措辞更为激烈。她在1866年写给希金森的信中这样说到:“担心你遇见我的蛇,怀疑我的欺骗。这是有人从我这抢走——篡改了第三行的标点。第三、四行本是一行——我与你说过,我不出版——害怕你认为我故作姿态。我若恳求你教导,你是否更不情愿?”[8]450因为狄金森之前曾告诉希金森她从来没有发表过作品,因此,当被苏珊私自拿去的诗被发表后,她担心希金森误会她言行不一。于是,狄金森在信中解释这首诗是别人“抢”去的,并且指出发表的诗歌与原稿有出入:编者在第三行诗末“You may have met Him,-did you not”插入了问号,形成了原不该有的停顿。狄金森指责这一改动破坏了她刻意营造的诗歌情境,她本身要营造一种在草地中与蛇不期而遇感到的突如其来的惊吓。从信中的内容来看,狄金森对于哪怕是一个标点的细微改动都难以接受,她甚至宁愿放弃出版也不愿意牺牲自己作品的完整性和原初形态,这对于许多读者和狄金森研究者来说颇为费解。但是这种对艺术吹毛求疵的追求不正好证明狄金森诗歌中的每个符号、韵律、措辞、空白都是诗人在创作时苦心孤诣的美学选择吗?

三、结论

《斯普林菲尔德共和日报》对狄金森诗歌原作的编辑改动并非偶然,出于顺应当时的美国诗歌潮流和迎合读者偏好的考虑,狄金森生前发表的诗歌都遭受了不同程度的改编。结合到狄金森对艺术近乎偏执的追求,我们有理由相信正是由于早期诗作被修改出版的经历导致了狄金森对公开出版作品的反感。最后,她选择以书信的方式与亲人和朋友交流分享她的作品,小心翼翼地在自己的闺房整理和制作一本本“诗册”,以“自我发表”或“私发表”的方式抵制传统出版制度对她的作品的无理冒犯。归根结底,狄金森拒绝公开发表是由于其对制度化和僵化的19世纪美国出版制度对诗意和创造力的禁锢的无声反抗和彻底绝望,而她对“私发表”的孜孜不倦的追求则表现出一个自由而诗意的灵魂渴望找到理想的情感宣泄对象和得体的倾泄途径的不懈尝试。另外,通过分析狄金森生前发表的作品的接受境遇和她对编辑行为的态度可知,无论是狄金森对公开发表的抗拒,还是对“私发表”的热衷,“名声”从来都不是她最看重的因素,真正影响她选择流传其作品的方式的因素是能否保持艺术的纯粹与本真。或许正是由于她严格地践行了“我为美而死”(I died for beauty)这一唯美主义的艺术原则,她“私发表”的诗册、散篇和信封诗的价值才能备受当今学者的珍视。因为,比起那些同时代的被公开出版的其他印刷文学作品而言,狄金森“私发表”的每一件作品都堪称独一无二的艺术珍品。从上世纪末以来,狄金森的手稿研究已经崛起成为英语世界狄金森研究的重要学派。克莱姆雷(Paul Crumbley)、路易斯·哈特 (Ellen Louise Hart)、苏珊·豪(Susan Howe)、麦甘(Jerome McGann)、史密斯(Martha Nell Smith)、韦娜(Maria Werner)、苏克莱茨(Alexandra Socarides)、贝内特(Paula Bernat Benett)、赫金博瑟姆(Eleanor Elson Heginbotham)、哈伯德(Melanie Hubbard)、卡麦隆(Sharon Cameron)等手稿批评派人士认为其原稿中的任何笔画、标点和用词的特点,词句的形状和方位、原稿用纸的差异都是有意义的,甚至原稿上的任何符号,包括个别符号和符号群(如一首诗)都有视觉意义。手稿派研究人士主张要研究狄金森的诗,必须以她的手稿(或手稿的影印本)为蓝本,才不致扭曲诗意。当下,方兴未艾的手稿研究热潮正是狄金森明智地选择“私发表”而获得的一种迟到的认可。

注释:

①拉丁成语“Sic transit gloria mundi”意思是“thus passes away the glory of this world”。《远东英汉大词典》注解为“尘世之荣华富贵就这样消逝了”;《拉丁语汉语词典》注解为“富贵等于浮云”“世荣易逝”。