西部高校校园网络诈骗犯罪分析及防控

杨巍,吴维义,张双菊

(贵州理工学院资源与环境工程学院,贵州 贵阳 550003)

0 引言

随着经济社会发展和“互联网+”进程提速,我国网络用户数量近年呈稳步上升趋势。至2017年底全国网络用户已达7.72亿,网络普及率达55.8%[1]。与此同时,网络诈骗等犯罪数量也在大幅增加,诈骗行为趋于多样化。调查显示,仅2017年遭遇网络诈骗网民高达26.6%,网络信息系统安全漏洞累计15981个[1],集中反映我国当前网络安全保障与利用信息安全漏洞实施网络犯罪的矛盾常态化。

西部高校肩负着为西部培养各类人才和提供社会服务的历史使命,其功能价值和战略地位不言自明。随着国家全面深化改革开放和“一带一路”建设,强化西部高校网络安全保障的重要性日益凸显。如何有效提高西部高校学生网络诈骗防范能力,切实保障西部高校网络安全健康发展,是当前乃至将来国家网络安全战略的重要内容。

1 校园网络诈骗的基本特征

网络诈骗是一类基于电信、网络等非接触式手段编造电子信息骗取公私财物的犯罪行为。由于网络诈骗主要依托互联网技术所特有的隐蔽性实施诈骗犯罪,因此在侵害对象、犯罪方式,作案成本及风险等方面与传统诈骗存在明显差别。

1.1 侵害对象

大学生是广大网民的“主力军”。职业结构显示,2017年学生群体网民规模占比高达25.4%[1]。高校学生往往具有人群及消费相对集中,网络信息交流活跃,消费行为相互影响等特征,网络犯罪分子只需要借助校园网络平台在学校范围散布诈骗信息,就可能获取学生信任,并实现以受害学生为中心的诈骗信息辐射转发。以校园金融理财庞氏骗局为例,前期给予高额利润回报以骗取学生信任,并要求学生分享广告,后期则诱使其他学生广泛参与进而实施诈骗犯罪(图1)。由于网络信息传播速度快,而相关部门调查取证过程相对滞后,导致类似校园诈骗信息难以屏蔽,短期内在校园快速传播,容易造成一定广度的群体性受害事件发生。

1.2 犯罪方式

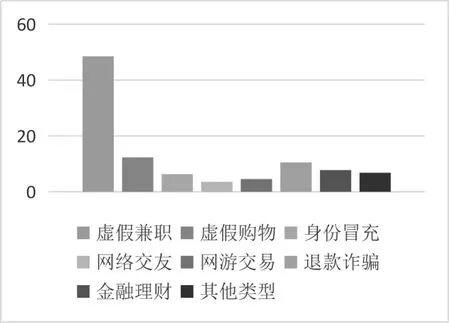

随着线上线下服务融合加速,互联网模式创新,近年网络诈骗犯罪形式也呈现多样化特点。通过对典型西部新建高校大学生调查统计显示,学生在利用互联网求职,购物以及公共服务缴费等社会活动过程中,容易遭遇多种类型的网络诈骗,其中以虚假兼职诈骗最为常见,且在低年级学生中影响范围最广;而高年级学生由于社交群体扩大,易发生个人身份、金融等隐私信息泄露[2],诈骗犯罪人可冒充相关职能部门人员骗取学生及家长信任,从而实施金融理财等类型的网络精准诈骗(图1)。

图1 学生遭遇网络诈骗类型

1.3 作案成本与风险

由于互联网快速发展,网络应用工具普及,网络诈骗方式不断简单化。诈骗犯罪人用低廉的成本就可以利用网络漏洞侵入网络后台,窃取消费者个人信息;另一方面,诈骗犯罪人可以利用网络虚拟身份,以更改IP地址等方式进行隐蔽作案,加大了侦破难度,使作案成本与办案成本严重失调。

2 西部高校学生被害性

2.1 高校学生客观被害性

(1)意志薄弱受到诱惑

高校学生虽具有强烈的自我意识,但常因意志薄弱,能力有限而缺乏足够的自我正视,容易受到不良社会环境影响形成不劳而获,贪图享乐的习惯。诈骗犯罪人正是利用部分学生群体消费意识淡薄等特点,以“高额返现”为诱惑,通过手机短信,网络社交平台等途径发送至受害学生实施诈骗。如虚拟兼职诈骗类型,诈骗人通过网络社交媒介发布兼职 “刷单”信息(即虚拟购物),允诺付款后立即返还本金,并给予佣金的形式以骗取学生信任,学生受害人面对利益诱惑缺乏足够自制力,在起初完成数笔小额度信任交易后,放弃应有的防范和自我保护,放任听从诈骗犯罪人所有要求,直至被骗。在受害人发现受骗事实后,犯罪人利用其投机心理,冒充客服人员伺机套取付款二维码,实施二次诈骗。

(2)超支消费欲壑难填

目前高校学生普遍存在不良消费行为,主要表现为因相互攀比而缺乏计划的消费,情绪化消费等[3]。特别是随着手机互联网通讯和快递行业全面覆盖,部分学生常常出于对网络商品好奇产生多种需求而超支购物,且由于对网络过度依赖,缺乏与同学和老师的正常交往和沟通,容易丧失理性消费的思考和判断力,只着眼于眼前的需求和欲望,致使诈骗犯罪人趁虚而入,利用虚假购物网站对受害学生实施诈骗。在实际犯罪过程中,诈骗犯罪人常利用学生没有独立经济来源,受害后急于获得赔偿的心理,与网络小额贷款机构相互勾结,兜售不良网贷。由于这些借贷平台大部分不属于正规金融机构,主要以快速放贷,无需担保为诱饵,使受害学生陷入网络借贷—网络诈骗—网络借贷循环陷阱,严重侵犯学生人身或财产安全。

2.2 西部高校学生特殊被害性

西部高校以含有大量农村贫困生源为特征[4],由于这些学生的成长环境通常较为闭塞,社会阅历浅薄且社交范围局限,致使部分学生社交能力较差,性格敏感,缺乏网络诈骗防范基本意识。

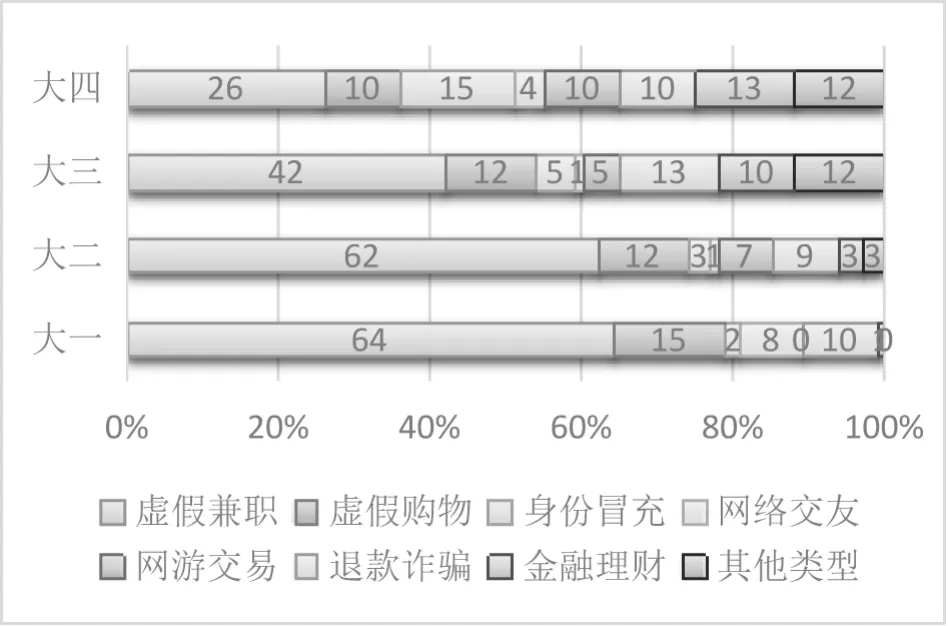

(1)低年级学生

主要对象为大学新生。新生入校以后在很长时间内均处于高中生活向大学生活的过渡期,一方面对大学校园生活保持高度的热情,急切想证明自己的能力;另一方面由于独立性较差,且缺乏合理的消费计划,容易遭遇虚假兼职、虚假购物和退款诈骗,因轻信他人成为网络诈骗犯罪的侵犯对象(图2)。部分贫困学生由于缺乏足够的人际交往经验,在遭受网络诈骗后羞于启口,不敢及时向学校相关部门汇报情况,后期容易形成严重的自卑感和抑郁心理,并引发进一步冲突。

(2)高年级学生

主要对象为毕业生人群。该类学生群体在巨大的就业压力和急切希望赚取人生第一桶金的心理支配下,容易被网络诈骗犯罪人利用。据贵州理工学院2017年校园抽样调查显示,随着高年级学生交际圈有所扩大,但社会阅历仍明显不足,在网络社交平台中容易遭遇虚假兼职、身份冒充、虚假购物等网络诈骗型式,而金融理财、网游交易等主要是由于学生疏于保管个人身份、金融隐私信息,登陆钓鱼网站进行支付而被骗(图 2)。

图2 学生遭遇网络诈骗年级分布

3 校园网络诈骗防控对策

由于校园网络诈骗的发生对学生身心健康和校园正常秩序影响严重,网络诈骗发生后普遍存在立案难、侦查难、索赔难现状。因此,从源头遏制网络诈骗犯罪发生是建立高校网络诈骗防控体系的重要举措。

(1)教育学生习得科学消费理念,建立正确的价值观

高校学生群体正处于成长关键期,价值观决定了其今后能否承担社会建设的重任。通过学校和家庭综合指导,加强消费理念教育,培养科学的消费习惯既是培养学生良好品质的需求,也是建立校园网络诈骗防控对策的需要。高校可通过设立科学消费观教育选修课程,开展校园消费文化建设,积极发挥教师消费示范作用等方式,指导学生减少无效消费、负效消费及各种情绪化消费;同时,高校学生更应该充分认识自我消费能力并调整消费心态,提倡从正确渠道获取相应资助,树立正确的价值观。

(2)健全高校学生网络安全课程建设,提高学生自身防范意识

强化网络安全教育内容是时代发展对西部高校的必然要求[5],也是提高西部高校学生网络诈骗防护能力的有效途径。西部高校地区则应通过推广以网络金融理财基础、网络信息保密、网络法律知识为主要内容的网络安全课程,使学生获得必要的网络诈骗被害预防管理和教育,以此减少学生容易被害的情境条件,并在广大学生群体中形成对网络诈骗被害预防有益氛围。

(3)建立学校—公安部门联动防控机制,构筑校园安全管理体系

健全的校园安全管理体系是高校安全有序运行的保障[6]。西部高校应结合公安部门形成以校园网络诈骗的预防、处理和事后重建为内容的校园安全体系管理制度。学校有关部门应积极配合地方警力对校园网络诈骗的治安隐患等问题进行排查;对已发生案件及时上报,协助警方侦破案情,并设立专人跟进专案工作;对受骗学生应及时进行心理干预,减轻受骗学生的心理创伤和负面影响。

4 结语

网络诈骗具有犯罪方式多样、作案成本低、难以侦破等特点,近年来在高校大学生群体中愈演愈烈。西部高校学生中贫困生群体比重较大,既存在客观的被害性,同时因该群体性格敏感、缺乏网络诈骗防范基本意识等特点,在不同年级学生中也显现出特殊的被害性。当前,建立高校网络诈骗防控体系已经成为遏制校园网络诈骗犯罪的积极手段。在西部高校中,通过开展校园学生消费理念教育,健全网络安全课程和建立校警联动防控机制等措施,可有效减少学生被害的情境条件,并对校园网络诈骗起到较全面的预防和治理作用。