日本建成遗产保护方法的发展

Written by Alejandro Mar tí nez

石晏蕊 译 Translated by Shi Yanrui

温静 陈曦 校 Proofread by Wen Jing & Chen Xi

前言

日本建成遗产保护方法同时具有传统和现代特征。[1]然而,并没有充分证据可以说明哪些实践方法起源于现代之前的传统,而哪些来自于现代理念,以及两类实践是如何随着时间的推移而融合并最终创造出现行的保护方法。

本文将通过四个主要阶段来分析日本建成遗产保护方法的发展过程:传统的修缮实践、明治时期现代建成遗产保护的开端、法隆寺修缮的转折点,以及当保护范围扩大时的后续挑战。对现行保护方法的特征分析将会追溯到它们的起源以及所处时代的大背景中。保护方法的发展和变化将通过各个阶段关键的修缮实例以及文献资料来逐一剖析。

一、传承木构建筑的传统方式和伊势神宫的传说

日本是历史上少数几个以木材为主要建筑材料的国家之一,也是宗教和纪念性建筑多为木构的主要国家之一。即使在今天,采用传统的木作方法,用木材建造新的寺庙也不足为奇。所以,日本建成遗产保护中的核心问题是要如何保护和修缮木构建筑,才能将它们传承给下一代。

木材的脆弱性要求保护它需要一种特定的方法,并且这些措施不同于那些采用耐用材料建造建筑物的保护方式。然而,这种特殊的保护方法经常容易与日本文化中另一个独特现象混为一谈:伊势神宫的仪式性重建。这两个过程的混淆所引起的长期误解使得日本建成遗产保护观念长期以来模糊不清。在进一步探讨日本保护建成遗产的发展过程之前,似乎有必要先澄清这些误解,同时介绍传承木构建筑的传统方法。

图1:法隆寺,西院伽蓝(左为金堂,右为五重塔,后为中门)

图2:伊势神宫,外宫,主体建筑群(东面)

图3:伊势神宫,外宫,空的场地(南面)

1.木构建筑的传统修缮

世界上最古老的木构建筑是在日本发现的。然而,日本气温温和,湿度高,降雨量大,这样的气候远不是木材能长期保存的理想环境。特别是暴露在外的木构件,腐坏和虫害会导致其迅速损坏。多亏了适当的维护和修缮,这些木构建筑才得以一直存留至今。

在传统的修缮中,干预通常是最小的,为了减少修缮开销应尽可能多地保留原始材料。如果一个大的构件(比如梁或柱)损坏了,只需更换腐坏的部分即可。常见的例子是更换常年暴露在外,被雨水和湿气侵蚀的柱子的根部。腐坏的部分会被去掉并用好的木材代替,并用木制节点来连接新旧两部分。如果木构件有节疤和裂缝这样的局部损伤,也可以通过填补良好的木材来修复。

若是小构件(如椽子)或大构件大面积损坏的情况下,可以更换整个构件。我们可以假设,是替换整个构件还是只替换构件的一部分,应该是基于一定的经济原因:如果修缮旧构件的成本高于制造新构件的成本,那旧的构件自然会被替换掉。

此外,如果一个腐朽的构件不能在原来的位置重复使用,它往往会被重新加工后用在不同的地方。例如,腐朽的柱子或横梁往往会被再次加工和利用,成为屋顶草架结构中的支柱或横梁。

腐朽构件的修缮和替换是在对周围结构的最小干预下单独进行的。如果木构件已整体朽坏,则会对结构实施部分拆解(例如拆除屋顶结构,留下柱子、墙壁和地板在原处)。另一方面,结构整体拆解是罕见的,因为这样成本会上升。[2]然而,如果一个建筑计划大面积改造,或者它将被移建至不同的地方,木结构是可以完全被拆解的。腐朽的构件将被修复、替换或赋予新的用途;之后,结构再以新的布局或在新的位置被重新组装。

此外,如有需要可以新增加固构件,比如水平支撑构件或支撑屋檐的支柱。

日本大多数的木构建筑都是遵循这种方法修缮和保存的。如果最初使用的木材质量高,结构坚固,而且环境条件不太苛刻的话,木构建筑可以在这样的修缮保护中存留数百年,并保留其原始材料的很大一部分。被认为是世界上最古老的木构建筑的法隆寺西院伽蓝建筑(金堂、五重塔、中门和回廊),就是最明显的例子(图1)。建造年代可追溯到7世纪90年代的法隆寺五重塔,在其1300年的悠久历史中已经经历了14次重大修缮。1010年、1283年和1604年实施的修缮尤为重要,其中包括屋顶结构的部分拆解。结构的整体拆卸和重组只在1952年的现代修缮工作中实施过一次。那时候对原始材料现存率进行了统计分析。结果发现,在上层楼层周围的装饰栏杆中没有原始材料留存,屋顶中只有30%的构件是原装的。然而,门、窗和天花板中原始材料所占比例为75%,主结构如柱子和梁中的原始材料所占比例竟高达90%。[3]

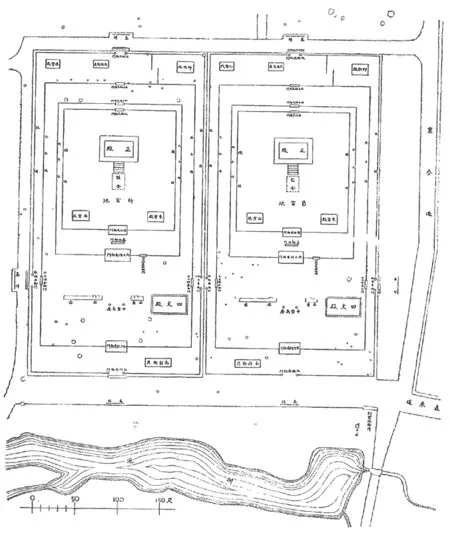

图4:伊势神宫,外宫,并列的两个场地平面

2.伊势神宫的仪式性重建(式年造替)

位于三重县的伊势神宫是一座被森林包围的日本神道教大型圣地建筑群(图2~图4)。场地边界的形状是用白色石头来划定的两个大小相同、并排放置的长方形。主要的神社建筑矗立在其中一个场地上,周圈环以4层围栏。另一个场地是空的。每隔20年,现有建筑就会在旁边的空地上被原样复制建造一次;在建成后不久,旧建筑就会被拆除。最初的建筑物是在7世纪下叶的某个时间段建造的,第一次重建在7世纪90年代。[4]从那时起,重建了62次(最后一次在2013年),每20年循环一次,除了16世纪内战期间中断过。[5]

图5:伊势神宫,内宫,御稻御仓

图6:伊势神宫,内宫,旧宫(右侧)和新宫(左侧)

因为没有关于这一决定是如何作出的书面记录,所以我们并不知道这个重建周期被设定为20年的准确原因。有人提出,20年的周期能使木匠们在他们的职业生涯中参与三次重建:第一次作为学徒,第二次作为专家,最后一次作为大师。这个造替制度确保了技术知识的传承。然而,设定这个周期最重要的原因可能是来自于木结构本身的耐久性。伊势神宫的建筑物是以一个理想的古代粮仓为模型设计的:它们使用掘立柱(柱子直接插入地里),抬高的木地板(高床)和茅草盖的屋顶(图5)。这类建筑有一个天生的弱点,即柱子被埋进土里的那部分经常受到地面湿气的侵蚀,容易腐烂,使得建筑不稳定。茅草屋顶的耐久性也很有限。这两个因素将建筑物的使用寿命限制在了20年左右(图6)。

要重点注意的是,这些建筑的耐久性受到施工方法的限制,而不是被材料本身限制。同时代建造的法隆寺结构是用同一种木材(扁柏,日本一种柏树)建造的。然而,柱子是立在石制柱础上而不是直接插入地里。屋顶也是用瓦覆盖而不是用茅草。结合先前描述的第一种修缮方法,这些差异意味着建筑寿命能从大约20年增加到1300多年。

有趣的是,法隆寺建筑证明了建造耐久木结构的技术在伊势神宫最初建成时就已经存在了。伊势神宫建筑的寿命也可以通过修缮来延长,例如只要更换腐朽的柱础和翻新茅草屋顶即可(这种做法也会更加经济)。这意味着从技术层面来看,伊势神宫的定期重建是没有必要的。伊势神宫有意采用了耐久性有限的设计,并且建成后选择的是整体重建而不是局部修缮。定期重建这个决定背后的确切原因我们不得而知,但可能不仅仅和技术相关,还有精神和象征层面的原因。从最初树木的砍伐运输到最后建造完成,施工的每一个阶段都伴随着宗教仪式和节日。因此可以认为,伊势神宫的重建比起一场简单的建造活动更接近于一场宗教仪式。

现如今,只有伊势神宫仍然保留定期重建制度。然而,日本其他几个主要神道教神社直到近代都一直采用类似模式,可能是受到了伊势神宫的启发。之后他们渐渐放弃了这个惯例,转而通过定期修缮来维护旧有建筑。[6]比如奈良的春日大社最初为按照第一种方法,只有在必要时才进行修缮。后来在1367年改为实施整体重建(大约21年为一周期),然而在1863年又改回了第一种修缮方式。[7]

因此,传统上有两种截然不同的传承木构建筑的方法(修缮和复制)共同存在于日本,第一种被广泛采用,而第二种仅被少数几个主要神道教神社使用。虽然日本建成遗产保护的现代方法既不同于传统修缮,也不同于伊势神宫的循环重建,但它可以被认为是第一种方法的演变。在日本法律中伊势神宫建筑群并没有作为建成遗产而被保护,他们的重建资金完全是通过捐赠获得,并没有得到政府提供的作为文化遗产的建筑修缮补助金。

然而,伊势神宫的仪式性重建提高了其在国际上的知名度,由此产生了一种说法,认为它是植根于木构建筑本质上的一种广泛的实践。事实上,伊势神宫的重建在日本本土也只是一个罕见的例外:是被人们所抛弃的传统实践中的最后一个幸存实例。

二、明治时期建成遗产保护的开端

明治时期(1868~1912年)见证了建筑从上文提到的传统的传承方式到作为文化遗产的现代制度保护的过渡。

明治维新(1868年)是对日本社会和文化各个方面造成极大影响的转折点。封建政治制度的转变为现代集权国家作出铺垫。同时,新政府积极引进西方各个方面的文化、科学和技术,建筑也不例外。传统上,建筑活动是由木匠大师主导的。到了明治时期,建筑师被任命为工程项目的设计者和负责人。

虽然当时日本的第一批建筑师致力于将西方建筑风格引入日本,但他们很快将研究方向转向了国内留存的古代建筑。1893年,建筑师伊东忠太[8](1867~1954年)出版的《法隆寺建筑论》[9],被认为是第一部研究日本古建的学术著作和将日本建筑史作为学术性学科的开端文献。两年后,他继续发表一篇题为“国家应当保护古建筑”[10]的文章,文中强烈批评了许多古老庙宇的失修状态,并号召政府要为保护它们负起责任。

支持古建筑保护的运动愈演愈烈,并在1897年《古社寺保存法》的颁布中达到了高潮。根据这部法律,修缮神社和寺庙古建可以获得政府补助。此外,具有特殊历史或艺术意义的建筑可以被指定为“特别保护建筑”。

修缮工程在内政部委派的一名技术监理官员的指导下进行。同时每个项目场地都会被委派一名首席技术专员和一名助理。技术监理通常是建筑师,首席技术专员和助理之前是对传统木作有着广泛了解的木匠。[11]

1. 奈良古寺修缮

接受任命的第一位技术监理官员是建筑师关野贞(1868~1935年),他被派往奈良(古代寺庙更加集中的地区),以便对古建筑进行调查,并监管它们的修缮工程。在他监管的第一批修缮建筑中有新药师寺本堂和唐招提寺金堂。

新药师寺本堂的建造时期可以追溯到8世纪下叶。在13世纪左右进行了一次大规模修缮和改造,当时在屋内增设了天花;另外,1310年还在前方增设了一间拜殿(图7)。明治时期的修缮工作从1897年一直进行到了1898年。当时这座建筑被完全拆卸到只剩地基,这些用作基础的石头被重新铺设以便恢复到以前的标高。腐朽的构件或被修缮或被替换。之后建筑所有的倾斜和变形都被集中校正,包括屋顶和檐口。建筑的最初设计展示了8世纪木构建筑的特点,因此这也被认为是新药师寺最重要的价值。人们决定拆除后来的增建物(如天花和拜殿),并将建筑修复到最开始的样貌(图8)。[12]

唐招提寺金堂也建于8世纪下叶。在1694年的第一次大修中拆除了其部分结构框架。当时,屋顶被改成更高、更陡的形式,内部还隐藏了一个结构。此外,为防止柱子向内倾斜,在里侧增加了支柱(图9)。在明治时期的修缮工程中(1898~1900年),拆解和重装的方法被再次使用。然而,由于屋顶的原始形状无法确定,所以没有对其进行修复(图10)。只有后来用于加固的支柱被拆除了。另一方面,屋顶内隐藏的结构被完全改变,传统结构被西式桁架所取代。在明治时期,桁架被广泛运用于建造新建建筑的屋顶结构。而从唐招提寺金堂开始,桁架结构还被运用在几处古建的修缮和加固工程中。[13]

2.关于修复的争论

第一批的这些修缮工程引发了一场争论,它在某些方面呼应了早几十年前在欧洲发生的关于历史建筑修复与反修复的争论。新药师寺令人惊叹的修复工程不仅吸引了建筑师的注意,也引起了历史学家和评论家的关注。文学批评家高山樗牛(1871~1902年)进行公开指责,他认为新药师寺(修复到最初状态)和唐招提寺(现状保护)的修缮方针之间缺乏一致性;他认为古建筑的价值在于它们最初的设计,并提出可将古建筑另外复制,而复制版应该由全新的材料建造,这才是保存最初设计最好的方法。[14]另一方面,学者如水谷仙次[15][16]和历史学家麻乡[17][18]强调了古建筑具有史料价值,并强烈批判了新药师寺的修复,将其比作对历史文献的歪曲。他们认为唯一可接受的方法就是保存现状。

这一批判被历史学家辻善之助(1877~1955年)所驳斥,他参观了在奈良的修缮基地,并采访了关野贞,获得第一手的关于保护的方法。根据他的分析[19],修缮的基本策略是恢复建筑最初的设计。然而,如果原来的设计无法明确,是不会进行假设性修复的。此外,如果后期的添加物具有历史或艺术价值,它们也会被保留下来。为了使建筑物更加坚固,可以改变结构的隐藏部分。旧的构件会被尽可能地重复使用,沉淀其上的古色也会被尊重。

辻善之助将之前历史学家和学者对修复的批判归于其对修缮工作现实的认识不足,他认为修缮策略不能固化在理论层面,而应根据各遗址的具体情况来决定。他的这种说法有助于平息争论:在接下来的一个世纪,只有少数反对修复的声音出现。[20]

所以,关于修复的争论,其背景与欧洲相似,来源于历史学家和批评家(他们认为历史和文献价值优先)与建筑师(他们强调最初设计的艺术和建筑价值)的不同观点。尽管如此,争论的发展并不相同:在日本,可以说建筑师的观点占据了上风,而其他专家被阻止进一步参与这个讨论。

3 .明治时期的保护方法

图7:新药师寺本堂(修缮前)

图8:新药师寺本堂(修缮后)

图9:唐招提寺金堂(修缮前)

图10:唐招提寺金堂(修缮后)

图11:姬路城

辻善之助总结的保护原则如实地反映了关野贞在奈良进行的实际修缮工程。在明治时期的剩余时间里,这些原则也被其他建筑师所遵行,如松室重光(1873~1937年)和武田五一(1872~1938年)在京都负责的修缮工程。

这些原则的核心是期望恢复建筑的最初设计。这种做法的原因可能与参与修缮工作的专家的背景以及他们所从事修缮的建筑的特点有关。修缮工程的监管员是建筑师,同时也是日本建筑史的第一代研究人员。因此,他们对弄清楚每个历史时期的建筑特征很有兴趣。首批在奈良被修缮的建筑是日本最古老的建筑,是从8世纪存留至今的极少数建筑实例。复原人员认为重要的是要展示它们原来的设计特征,即使这意味着要牺牲后来的增建物,因为在他们看来后期的结构更为常见。此外,当建筑师参与设计工作时,他们强调建筑设计的美学价值重于文献价值或历史价值。在接下来的一个世纪里,将建筑恢复原状的原则一直被作为理想的保护方法,甚至到今天我们也能感受到它的影响力。

同时,假设性修复从开始就有反对之声,人们强调需要科学而严谨地进行修缮。因此,明治时期的建筑修复只允许拆除能被明显识别的后期添加物。后来,调研方法的发展允许修复已经遗失的建筑特征。然而,强调坚持科学性和学术性一直是日本建成遗产保护中不变的方法。

此时还建立了通过整体拆解再重组的修缮方法。虽然这种做法在传统的修缮中并不常见,但它已成为修缮重度腐朽建筑物的标准方法。它允许纠正结构中所有的变形和倾斜问题,同时为建筑师提供了一个可对建筑物进行详细调研的机会。

对旧有材料的尊重是明治时期制定的另一项原则,到今天已成为遗产保护实践的中心原则。虽然在传统修缮中,旧材料的再利用可能是出于经济原因,但明治时期的古迹保护建筑师提出了一种现代的欣赏理念,将年久的古色视作古建价值的一部分,并努力保护旧木构件。修缮技术和原则的进一步发展使得建筑这方面的价值得到更多重视。

另一方面,隐蔽结构,特别是屋顶隐蔽结构整体翻新的做法,受到后来的古迹保护建筑师的批判。[21]明治时期的建筑师只重视建筑物的外观和设计,然而在随后的几十年中结构的技术价值也被认为是必须保护的一个方面。

因此,明治时期是日本建成遗产保护方法发展的关键时期,人们将传统的修缮技术和实践方法与现代保护和修复原则相结合,为下个世纪的遗产保护工作奠定了基础。

三、法隆寺的修缮和调研方法的发展

1. 《国宝保存法》

和其他许多国家一样,宗教建筑是日本第一批被公认为文化遗产的建筑。然而,1929年颁布的《国宝保存法》扩大了建筑遗产保护的范围。这一新的法律规定,除了神社和寺庙以外,国家、公共机构或私人业主所拥有的建筑物可以被指定为国宝并得到保护(相当于以前的“特别保护建筑”)。因此,城堡和高级公馆也可以得到保护。例如,兵库县的姬路城在1931年被指定为文化遗产,并从1935年开始对其进行修缮(图11)。这一历时近三十年的修缮工程,与法隆寺修缮项目一起,并称为当时最具代表性的修缮工程。1993年,这两座建筑被同时列为日本第一批世界文化遗产。

此外,《国宝保存法》引入了建筑遗产现状变更制度。这个制度规定,要变更任何建筑物的现状(比如,古建筑修复)都必须得到文化大巨的批准。变更是否适宜需要由咨询委员会的专家们进行评估。因此,古建筑修复不再是由参与保护工程的建筑师一人判断;任何保护提案都必须经过专家审核,以确定这些提案是具有科学依据和正确性的。这个制度一直沿用至今。

2.法隆寺的修缮和古迹保护建筑师的新角色

法隆寺是由几十座建筑组成的大型建筑群,其中一些可以追溯到七八世纪。自《古社寺保存法》颁布以来,法隆寺内已经有7座建筑得到了修缮。然而,仍然有包括金堂和五重塔在内的超过20座建筑需要大规模修缮。1934~1956年间的修缮工程是日本建成遗产保护实践的一个转折点;它们是后续所有修缮工程的模板,也是现行遗产保护方法形成的基础。

由于需要保护的建筑数量庞大以及它们所具有的重大意义,修缮工作被统一安排在一个新的组织框架下实施。工程监管的责任由文化部直接承担,他们在施工现场设立办公室。此外,组织多名专家(建筑史学家、艺术历史学家、考古学家等)成立专家委员会以提供专业咨询,并由他们对保护策略作出决定。[22]

然而,最重要的组织结构变化是在工程实施过程中,建筑师所扮演的角色变化了。在此之前,建筑师诸如关野贞和他的接班人都是以监理的身份参与修缮工程:他们同时负责多个修缮项目,他们的研究集中在弄清楚建筑物最初的设计和外观。另一方面,修缮工作的直接执行由首席技术专员负责,他通常是一位经验丰富的木匠大工。这种组织方式反映了当时建筑学仍然是一门刚刚在日本高校推出,且相对较新的学科。然而,随着法隆寺修缮工程的启动,对日本传统建筑研究有着科学技术知识储备和浓厚兴趣的新一代建筑师已从学校毕业。在经验丰富的武田五一担任法隆寺修缮工程办公室总建筑师的同时,还有几位年轻的建筑师作为技术人员在一座需修缮的建筑内全职工作,并与木匠大工们密切合作。这使得他们能够对建造技术和建筑历史进行更为详细的调研。

3.调研方法和干预方针的建立

大讲堂的修缮(进行于1935~1938年间)是青年保护建筑师浅野清(1905~1991年)(图12)直接负责的第一件作品。[23]

图12:法隆寺五重塔(修缮中)。浅野清(1905~1911年)站于最左侧

大讲堂建成后于925年,毁于大火,后于990年重建。随后,在1146年、1405年、1603年和1697年分别进行了几次重大修缮。[24]在大讲堂的拆解过程中,浅野清对木构件的痕迹和尺寸进行了详细调研和测绘。调研方法包括现在没有被使用的旧榫口、钉孔、加工痕迹、磨损的差异,以及其他可以说明木构件在更早的阶段是如何被组装的痕迹。那些在结构不同位置重复使用的旧构件提供了尤为珍贵的信息。[25]全面综合地检查所有这些信息后,一座建筑在各个时期复杂变化的历史过程就变得清晰起来。因此,可以确认的是,目前大讲堂的规模较最初又向西扩大了一个柱跨;然而,应寺庙的要求,最终没有复原原来较短的那个平面。另一方面,屋架结构、屋檐、天花板和前门的初始特征都已经通过调研分辨清楚并得到了修复。但用于加固原始结构的新增的梁就被拆除了(图13)。[26]

在大讲堂修缮工程中运用的,通过分析木构件中遗留的各种痕迹来研读一座建筑建造历史的方法,后来又被浅野清应用在了下一个修缮工程传法堂(修缮于1938~1943年间)中。[27]大约在这个时候,建筑师大冈实(1900~1987年)(图14)开始在法隆寺工作,并积极参与讨论有关保护方针的制定。[28]

传法堂最初是作为住宅建造的,在8世纪被整体迁移到了现在的地点。虽然后来又经历了几次变更,但浅野清通过对原始构件的调研再次揭示了其详细的建造历史,并可以明确其在迁移时期的建筑特征。[29]

尽管如此,曾在1939年接替武田五一成为法隆寺修缮工程总建筑师的古宇田实(1979~1965年),却反对对传法堂进行修复。在专家委员会的讨论中,古宇田实提出应该尊重建筑物的变化历史并保持其现状。此外,他还对修复要精确到细节的可行性提出了质疑。[30]

而另一边,大冈实强烈支持应对建筑进行全面修复。他强调8世纪的建筑风格之美才是传法堂的主要价值,并为浅野清调研方法所得结果的可靠性进行了辩护。他还认为,在大规模修缮工程中,拆解并重装整体结构,拆除后续修缮中新增的加固构件,修复建筑物的初始结构是合乎逻辑的做法,并批评古宇田实的观点是由于“缺乏对建筑建造的理解力”。[31]

值得注意的是,大冈实的论点与辻善之助在古建筑修复第一次遭到批判时的说法非常类似,并且他的观点对于最终平息争论也有着相似的效果。在专家委员会中其他建筑历史学家如伊东忠太的支持下[32],大冈实的观点占据了上风,于是最终决定将传法堂全面修复到8世纪被移到寺庙场地时期的样貌(图15)。[33]该决定再次确认,只要有足够的信息来保证修复的准确性,那么修复到最初状态就是一个理想的策略,并且这些信息要通过浅野清调研法来获取和验证。大冈实于1946年晋升为法隆寺修缮工程办事处总建筑师,由他和浅野清制定的干预方法成了修缮法隆寺剩余建筑以及日本其他修缮工程的范本。

4. 金堂大火和《文化遗产保护法》

在法隆寺所有建筑中,五重塔和金堂是最古老和最有价值的。所以在通过修缮其他建筑来积累足够关于这时期古建筑修复的经验和知识之后,它们被安排到最后修缮。[34]

金堂的修缮工作由于首层的壁画而变得更加困难。这些壁画处于濒危保护状态,过去采取的保护措施也没有产生积极的效果。当针对它们的保护方案还在讨论中时,复制这些壁画的工作也同时开始了。

图13 法隆寺,大讲堂,修缮前(左图)和修缮后(右图)

图14:大冈实(1900~1987年)

图15:法隆寺,传法堂,修缮前(左图)和修缮后(右图)

随着第二次世界大战的进行和日本本土所受空袭的加剧,人们决定将这些建筑紧急拆解并储存以保护它们免遭战争破坏。五重塔和金堂二层被顺利拆解,只留下金堂首层及其壁画,壁画的复制版本也即将完成。[35]

两座建筑的修缮工作延续到战争结束后。然而,在1949年1月26日凌晨,一场大火烧毁了金堂首层。据称起火的源头是一位正在复制壁画的画师所使用的电热坐垫。[36]大火烧毁了墙壁、壁画和木构件,尽管被烧毁的木构件随后被胡乱保管在了一座仓库中。[37]

这次火灾事故极大地震动了日本社会各界,它开启了一场关于制定新文化遗产法律的热烈讨论:这就是1950年颁布的《文化遗产保护法》(《文化财保护法》)。这部新法律将被指定为文化遗产的建筑再分为两大类:重要文化遗产(重要文化财)和国宝。这也是世界上第一部引入非物质文化遗产保护制度的法律,其中还包括重要非物质文化遗产的传承者,他们通常上被称为“人间国宝”。

5.法隆寺修缮工程的影响力

五重塔和金堂的修缮工作于1952年和1954年分别完成,而法隆寺建筑群的修缮工作终于在1955年,即项目开始22年后全部竣工。在这段时间里,法隆寺好几处修缮实践最后成为日本建成遗产保护的标准范本。

保护建筑师的角色从此确定了,他们的主要任务是在施工现场工作,对古建筑进行详细调研并总结调研方法。调研的主要目的是弄清楚建筑物从开始到现在的建造历史。这些信息将直接反映在干预方针的制定上:如果有足够多有价值的信息,建筑将会被修复到最具历史意义的阶段。

在修缮过程中,替换的新木构件会采用与加工旧木构件同样的工具进行表面加工。尤其是在五重塔和金堂的修缮过程中,人们发现原来的木构件加工使用了一种矛状的木工刨(枪刨)(图16),这种刨子自15世纪以来就没有再在建造活动中使用过。负责修缮的木匠大师西冈常一(1908~1995年),重新制作出了这种木工刨并再现了它的使用方法。这成了未来古建筑修缮的标准做法[38]。

最后,结合图纸和照片,将修缮工作和调研内容总结成详实的报告,并按照标准格式出版。在政府补贴的修缮项目中,这些报告书的出版成为必要成果,迄今为止已有超过2000份的报告问世。此外,这些报告还可在公共图书馆和各大高等院校内查阅,它们成了获取历史建筑信息的宝贵来源。

四、扩大建成遗产的范围:乡土建筑、传统技术和防震减灾

1.乡土建筑保护

(1)关于乡土建筑作为建成遗产的认识和保护

第二次世界大战以后日本经济的快速增长和发展,给全社会和人民的生活方式带来了极大的变化。都市中心和农村地区的高速发展、道路的不断拓宽、堤坝等基础设施的大量建设,给日本社会带来了一定的副作用:大量传统民居以及与之相关的物质文化和非物质文化流失。

图16:训练使用矛状木工刨(枪刨)

图17:吉村家住宅,修缮后

尽管《国宝保存法》制定以来,有一些高级公馆被指定为了文化遗产,但大量建筑物的加速减少使得人们对这类正在消失的遗产产生了新的兴趣,同时也开始制定保护传统民居的措施。

官方针对传统民居实施系统性保护的最初举措,是在1966~1977年间日本政府文化事务署倡议下进行的“传统民居紧急调查”。这期间200余座传统民居被列为重要文化遗产。[39]

(2)传统民居保护与修缮初期

第一个被指定为传统民居的是位于大阪的吉村家住宅(根据1937年版《国宝保存法》指定),同时它也是第一个得到修缮的传统民居(图17)。主屋的历史可以追溯到17世纪,它经历了几次扩建和改建以适应不同时期的生活需要和生活标准,甚至在1951年修缮开始时还仍然在使用。这次大规模修缮一直持续到1953年,包括结构的部分拆解和重新组装。[40]

通过法隆寺修缮工程总结出的修复和调研方法也被再次应用到了吉村家住宅修缮中。浅野清(与大冈实一起,在金堂大火事件以后被迫离开了法隆寺修缮项目)与现场的保护建筑师合作,通过调查木构件上遗留的痕迹以厘清建筑的建造历史和改造过程。[41]在征得吉村家族同意的基础上,建筑师们提出了一个方案,即根据调研所得的数据将建筑恢复到最原始的样子,他们将这个方案提交给文化委员会审查,获得了批准并最终得以实现(图18)。

然而,这种修复意味着必须要拆除多年来对建筑的适应性改造。结果,被修复的建筑不再适合用作住宅。吉村一家最后搬到了在场地上建造的另一幢独立的建筑内,这项工作也属于修缮工程的一部分。

图18:吉村家住宅,修缮前平面(左图)和修缮后平面(右图)

吉村家住宅修缮成了后来数年内传统民居修缮的范本;同时,在这次修缮中暴露出的一些问题之后也一直在延续。相比于宗教建筑,由于使用和生活方式的改变,传统民居通常有一个非常复杂的变更历史。使用浅野清调研法来厘清这种建造历史是颇有成效的,这使得修复到原始状态成为可能。早年修缮传统民居时,不论该建筑当时还有没有在使用,都一律采用修复进行修缮。对于空置的建筑,其所有权通常属于公众,并且在修复完成后会向公众开放。因此,修复成了一种有效的做法,展示其某一阶段的历史成为这些建筑的主要功能。另一方面,那些仍然被用作住宅的传统民居在被复原后往往会丧失其原有的功能,因为修复意味着要拆除这座建筑的现代特征如现代生活所需的厨房、卫生间、天花板和地板。在这类情形下,原住家庭不得不搬到其他地方居住,而建筑和它的使用功能以及它的使用者之间重要的历史联结就因此断裂了。

(3)民居与聚落的综合保护方法的发展

随着保护建成遗产的方法逐渐发生变化,这些问题在随后的几十年中得到了解决。在建成遗产保护初期,保护的主要对象是七八世纪的寺庙建筑,它们是日本建筑中最古老的幸存实例。其主要文化意义在于,它们最初的设计特征可以阐释其建成时期的特定建筑和审美风格。因此,修复到初始状态被认为是修缮这些建筑的理想方式。当几十年后需要修缮更晚近的建筑以及乡土建筑时,起初采用的仍是同修缮寺庙一样的方法。

然而,人们很快就意识到了建筑完整的改造历史对建筑物价值的体现。因此,修缮的标准方法逐渐从恢复初始状态发展到了修复到最重要的时间点。目前,尽管修复仍然是遗产建筑大规模修缮的普遍做法,但如果建筑物后来的新增和改变是具有文化意义的,那么这些部分会被保留。对1992~2001年间遗产建筑大规模修缮(包括全部或部分拆解和重新组装)使用过的方法进行分析,发现这所有的修缮中,45%的建筑被修复到了初始状态,31%修复到了那之后重要的某一时期,23%保留了现状。[42]

自1975年开始,建成遗产的保护范围从单体建筑进一步扩大到周边场地和建筑群。传统民居通常包括数个建筑,除了主要的住宅,还包括仓库、大门、围栏及其他围合成院子的构筑物。1975年《国宝保存法》的修订,使得建筑所在场地及其上所有构筑物被指定为文化遗产成为可能,民居因此可以获得更加全面的保护。在这个修正案里也提出了“传统建造物群保存地区制度”。该制度提出要保护建筑群及其周围环境(包括树木、花园、沟渠和池塘等)以强调它们所创造的历史景观的重要性。“传统建筑物群”由各市政府定义,其中特别重要的由国家选择指定为“重要传统建筑物群”。截至2018年,已有117个村落被指定为“重要传统建筑物群”,它们当中,如岐阜白川乡,其后又入选为“世界遗产”(图19)。

此外,针对仍在使用的传统民居,修缮方式也在发生着改变,给予了其中的生活更多的尊重。如果被保护建筑在修缮时仍被用作住宅,即使是要修复,也应采取措施保证住家之后能继续居住。采用这种方式的第一个案例是在2006年进行的爱媛县本芳我家住宅(图20)的修缮。这间房屋建于1889年,虽经历了几次变革,但仍被本芳我家族当作住宅使用。修缮它的一般方法是将建筑修复到其最具历史意义的时间点,即20世纪上半叶。然而,修缮之前一间被用作厨房的房间却没有被复原。相反,修缮人员在住宅里安装了现代化厨房、浴室和木地板,使得住家在修缮之后可以继续使用这栋建筑。这些干预是可逆的,被称为“临时设施”,便于将来恢复原状或作进一步改变,对建筑价值的影响最小。[43]

2.传统技术的保护

日本第一批参与建成遗产保护的建筑师,如关野贞、松室重光或武田五一,同时也从事新建筑的设计。然而,当古迹保护建筑师的工作范围从对工程的全面监管,变为对现场的详细调研和制定修复方案,这些人员的工作能力就需要更加有针对性和专业化的培养。保护建筑师需要深入了解各个时期的传统建造技术,以及具备研读和解释调查过程中木构件上的痕迹的能力。在进行大规模修缮时,古迹保护建筑师通常要在场地内设置办公室并且在整个修缮期间常驻现场。

图19:白川乡

这些保护建筑师最初是为每个修缮工程特别招聘的,他们只在修缮进行的时候工作。然而,在京都、滋贺和奈良地区(这三个地方集中拥有大量的文物建筑),保护建筑师成了地方教育委员会的永久雇员。[44]1971年,日本文化遗产建造物保存技术协会(JACAM)成立,它是一个在日本其他地区工作的保护建筑师的组织协会。JACAM是专门为保护国家重要文化遗产或国宝建筑而设立建筑工作室;保护建筑师由协会永久雇用,并根据需要派送到各个修缮现场。

通过日本遗产保护工作积累的关于传统建筑的具体知识以及保护建筑师的调研技术,这两者对于建筑修缮是必不可少的。同时,传统技术如木匠大师的木工工艺、抹灰工艺、铺葺屋顶的工艺等也是不可或缺的。然而,这种知识在古迹保护之外却很少能用到,尤其是在20世纪60年代的经济增长和社会变革之后,人们开始越来越清楚地意识到,需要采取一定的措施避免这些技术的失传。

为了解决这个问题,1975年修订的《国宝保存法》修正案引入了“选定保存技术”制度。在此制度下,由政府选择文化遗产保护所必需的技术来加以保护。组织和个人可以被官方认证为是这些技术的持有者。公共资助范围可扩展至这些持有人,以支持他们开办培训课程或采取类似办法以确保将这些技术能够得到保护并传承给下一代。

图21:传统屋顶铺葺技术:用竹钉钉住屋面上的柏木板

截至2018年, 已有78种技术被选为“选定保存技术”,如建筑保护、建筑木工、数种抹灰技术、铺葺屋顶的技术、彩画、上漆,或制作用于固定屋顶木瓦的竹钉技术(图21)。JACAM在1976年被认证为两种“选定保存技术”的持有组织:建筑保护技术(古迹保护建筑师所需的专业知识)和建筑木工技术(从事修缮传统建筑的木匠所需的专业知识和技能)。因此,JACAM也同时承担了教育的责任,为古迹建筑师和木匠举办培训课程。关于建筑保护技术,JACAM是唯一的持有组织;所有从事被指定为日本重要文化遗产或国宝的建筑修缮工程的古迹保护建筑师,都需要通过JACAM的课程培训。这确保了在修缮工程方面的高标准。同时,由于所有的古迹保护建筑师都共享这一知识背景,使得日本建成遗产保护在修缮方法上达到了高度统一。

在现代社会,对传统技术和知识的保护与传承仍然是一个艰巨的挑战,并且需要制定进一步措施来确保它们的生存。然而,“选定保存技术”的提出是一个独特而有趣的倡议,反映了这些技术不仅在日本文化遗产保护方法中发挥了重要作用,同时也代表了日本社会对非物质遗产的文化意义有着独特的觉悟和认识。

3. 建筑遗产的抗震减灾

日本地处世界上最易发生地震的区域之一。自一开始,建成遗产保护就与建筑物的抗震加固紧密相连。在《古社寺保存法》颁布的6年前,即1891年的美浓尾张地震所造成的大范围破坏是使得人们认识到必须保护遗产建筑的原因之一。地震发生后的第二天,奈良东大寺就要求一位建筑师去勘查大佛殿的受损情况。因此,第一个由建筑师(而不是木匠)起草的传统木构建筑的修缮方案是以地震为直接背景的。[45]在随后的数年里,根据《古社寺保存法》修缮的文物建筑都有结构加固这一主要特征。希望用现代技术进行结构加固的意愿是这一时期用桁架结构取代屋顶草架结构的主要原因之一。

然而,直到1995年阪神大地震之前,对遗产建筑的结构加固通常局限在有限的范围内,且仅限于一些零星的干预。加固技术包括使用钢构件、螺栓和钢丝来加固结构薄弱点,如屋檐或檩条等个别构件。使用混凝土加固基础也是一种扩展实践。然而,在修缮时优先要做的始终是尽可能保持建筑文化意义的完整性,因此原则上会避免使用现代加固材料和技术。此外,遗产建筑可不必满足现代建筑规范和现代结构所需的抗震标准。[46]

阪神大地震是日本关于遗产建筑结构加固策略发展的转折点。地震导致神户地区大量房屋倒塌,造成大批居民丧生。建成遗产也受到影响;最令人震惊的例子是位于神户的前美国领事馆建筑的彻底倒塌(图22)。这些情况促使ACA(Agency for Cultural Affairs 日本文化厅)在1996年发布了《确保地震期间文化遗产(建筑物)安全的指导方针》和1999年发布的一系列进一步关于抗震评估的指导方针。尽管遗产建筑可免除符合现行的建筑规范,但这些指导方针也为其结构加固制定了新的标准。

现在,当一个建筑被指定为重要文化遗产或国宝时,通常要对它进行抗震评估。根据抗震相关指导方针,建筑需要根据其文化意义和用途来满足不同的安全标准。由大量人群使用却难以疏散的建筑物,以及那些文化意义与其薄弱构件相关,而这些构件即使细微变形也会损坏的建筑,这些建筑物应能保持它们的功能性并且没有大的变形。日常仍在使用的建筑,和经历一定程度变形后可复原的木结构建筑,它们在大震中不应倒塌。最后,那些没有被正常使用的建筑,以及那些甚至在倒塌后也可以用原始材料复原的建筑物,在大震中可以倒塌,但要能够复原。

这些标准,特别是在第一种情况下,意味着为满足安全需求,重要的结构加固是必须的。因此,在过去的二十年中,结构加固在遗产建筑修缮中起着至关重要的作用。被评估的建筑中很大一部分都需要某种形式的加固。在某些情况下,如新潟县高田地区的净兴寺本堂(图23),它的加固技术包括在木构建筑内加入独立的钢结构,以防止其在大地震中倒塌。[47]还采用了基础隔震技术,它允许建筑主体和基础之间发生一定程度的位移,且通过减震器吸收地震能量;又如,在震后修复前美国领事馆大楼,或近期一点的,东京火车站大楼维修中都使用了结构加固。

这些加固方式的介入会尽量减少其对建筑物文化遗产价值的影响,尽可能地将新增的加固构件藏在视线看不到的地方,并且要考虑可逆性原则,使得加固构件在将来可以被拆除而且对原始构件的损坏程度最小。然而,如何平衡安全标准与保护文化意义之间的关系仍然是当今日本建成遗产保护的一大挑战。

阪神大地震的另一个后续事件是在1996年通过了“登录文化遗产制度”。除了“重要文化遗产和国宝”之外,这个制度创造了一个新的国家建成遗产保护类别:登录文化遗产。相比于前两个类别,登录文化遗产的特点是对它们的限制可以有一定的灵活性。只要影响不超过建筑物可见范围的四分之一,就可以不作通知而对建筑进行改造。但另一方面,给予这些建筑物进行修缮的公共补贴也要少得多。在修缮被指定为“重要文化遗产和国宝”的建筑物时,如果业主能合理证明自己的经济状况,将可以获得高达总成本85%的补贴金额。相反,如果是“登录文化遗产”的建筑,只有50%的修缮工程设计费可以获得补贴。[48]

尽管有这些限制,但“登录文化遗产制度”成功地大幅扩大了官方保护的遗产建筑范围。截至2018年,共有2480处财产被指定为“重要文化遗产或国宝”,11772处财产登记为“登录文化遗产”。在新潟地震(2004年)、能登地震(2007年)、东日本大地震(2011年)以及熊本地震(2016年)之后,“登录文化遗产制度”也被证明是一个可用于确定修缮受损遗产建筑优先级的有效工具。

图22:阪神大地震前美国领事馆建筑,在阪神大地震中彻底垮塌后修复。后面的现代建筑只遭受了轻微的破坏

五、结语:日本建成遗产保护的现行方法

日本建成遗产保护的现行方法是本文中描述的渐进发展过程的结果。

对旧材料的再利用是木构建筑传统修缮工作中的一种常见做法,一些建成遗产中包含大量的原始材料恰恰证明了这一点。文化遗产概念的引入,引发了对原始材料的高度尊重,年久的古色被誉为是古建筑的价值之一。调研技术——通过研读旧有构件上遗留的痕迹而得出建造历史的相关信息——的发展为旧有材料增添了新的文献价值。今天,对旧材料的尊重是日本建成遗产保护的关键特征之一。在修缮腐朽的旧木构件时,采用了复杂的木工修缮技术和现代材料技术,以保护并将其重复使用率最大化。

倾向于使用传统修缮技术和材料是日本建成遗产保护中的另一个特点。拥有高水平技艺的木匠大师们总是和古迹保护建筑师一起工作。采用榫卯来替换或修补旧木构件腐朽的部分一直是修缮时的首选方法(图24)。然而,在这些技术不足以满足修缮要求的情况下,也会采用现代材料和技术。现代材料和技术在遗产建筑的抗震加固中起着特别重要的作用,自1996年以来,这已成为一种普遍的做法。这些加固措施尽可能以一种隐蔽且可逆的方式附加到建筑上。

如果建筑物的腐朽已经十分严重,那么就需要对其进行部分或全部拆解再重新组装的大规模解体修缮。修缮时进行局部拆解的做法已经存在于传统中,但随着现代遗产建筑修缮方法的引入,局部或整体拆解的做法变得更加条理化和系统化。当进行这一类解体修缮时,整体结构乃至每个构件的倾斜和变形都会被拨正。

只要有足够的信息可以确定建筑某一历史时期的状态,将建筑修复到这一状态已经是自遗产建筑保护开始以来大规模修缮工程中的普遍做法。然而,在早期古寺庙修缮工程中,将建筑修复到初始状态被认为是理想化的做法,发展到后来几十年,将建筑修复到最重要的历史阶段才成为通常做法。近年来,特别是在修缮传统民居时,完全修复的做法已经被一种更适当的方法取代,这种方法使得该建筑物可以被继续使用。

图24:用传统榫卯修缮损坏的柱端

详细调研是古迹保护建筑师工作内容的重要组成部分,特别是在修缮法隆寺期间开发出的通过解读旧木构件上遗留痕迹以获得历史信息的技术之后。这些调研结果和修缮工作细节都会被详细记录在向公众开放的报告文件里。

尽管自遗产建筑保护开始就确立了保护的基本原则,但之后还是能看到它在不断地发展和变化。这种发展和变化到今天都一直在持续,因为被认证为文化遗产的建筑中出现了新的结构类型,以及社会和经济形态也出现了新的发展。

近年来,工业遗产,包括砖砌体、钢结构和混凝土建筑,以及大型基础设施,已经开始被认可并被指定为文化遗产。对这些结构的修缮带来了技术和理念上的双重挑战。尽管一般的保护原则和做法仍然适用,但依然有必要开发新的工业遗产保护方法,它是不同于木构寺庙或民居的保护方法。

此外,对建成遗产的利用已成为当今社会发展战略的核心焦点之一。遗产建筑通常设计作为旅游资源而投入使用,这也是作为经济发展和复苏计划的一部分。《文化遗产保护法》新增的一项重要修订法案,强调了对遗产建筑的再利用,预计将于2019年4月通过。

遗产建筑是为特定目的而建造的,特别是在其使用功能未被打断的情况下(比如仍在使用的宗教或住宅建筑),功能本身就是其文化意义的重要组成部分。然而,遗产建筑的使用和管理系统的变化会对它们的价值产生负面影响,必须谨慎地平衡可持续利用和文化意义保护之间的关系。文化遗产在社会中最重要的作用是传递过去的艺术和技术成就;将过去、现在和未来的各个世代联系到共同的历史背景和身份当中去,并为新的文化成就创造愉悦感和灵感。如果只是目光短浅地将文化遗产作为简单的经济资源进行开发,可能会给后代带来不可挽回的损失。

注释

[1] LARSEN, K. E. Architectural Preservation in Japan[M].Tapir. 1994.

[2] 鈴木嘉吉.日本の木造建築の保存と修理[A].シFIクロード·奈良国際シンポジウxvi记録集No.2[C],シFIクロード学研究fjンター,1995.

[3] 同注释2.

[4] 伊勢神宫分为两个主要部分:内宫和外宫。这里的时间指的是内宫的重建时间。外宫根据同样的周期重建,时间与内宫重建的日期接近。

[5] 福山敏男.伊勢神宮の建築と歴史[M].日本資料刊行会,1976.

[6] 藤井恵介.伊勢神宮vs法隆寺//建築大百科事典[M].朝倉書店,2008.

[7] 奈良県教育委員会.国宝春日大社本社本殿四棟外九棟修理工事報告書[R]. 1977.

[8] 文中姓名按日语顺序,姓氏为先。

[9] 伊东忠太,法隆寺建築論[J].建築雑志, 1893(83).

[10] 1895年1月16日匿名发表于《国会》报。最近有人提出伊东忠太可能不是本文作者(清水重敦,2013年)。

[11] 村上じん一,文化財建造物の保存と修理の歩ttf[J].日本の美术No525,ぎょうRAXIV, 2010.

[12] 奈良県教育委員会.国宝新薬師寺本堂重要文化財地蔵堂重要文化財南門重要文化財鐘楼修理工事報告書[R]. 1996.

[13] 清水重敦.建築保存概念の生成史[M].中央公論美術出版,2013.

[14] 高山林次郎.古社寺及び古美術の保存PH論ず[J].太陽, 1899,5(10).

[15] 有人认为,“水谷仙次”是日本文学学者水谷不倒(1858~1943)的笔名。(吉田钢市, 2007年).

[16] 水谷仙次.古社寺保存にxiiiXIVて[J].中央公論,1900,15(7).

[17] “麻乡”是小林庄次郎(?~1909)的笔名。

[18] 麻郷.彙報及び評論,古社寺保存事業にxiiiXIVて[J].歴史地理,1900,2(6).

[19] 辻善之助.古社寺保存の方法にxiiiXIVての世评PH论ず[J].歴史地理,1901,3(2).

[20] 在20世纪,批判复原的唯一重要的声音可以说是历史学家林屋辰三郎(林屋辰三郎,1969年)和建筑史学家山岸常人(山岸常人,1994年)的文章。

[21]同注释11.

[22] 浅野清.古寺解体[M].学生社,1969.

[23] 同注释22.

[24] 法隆寺国宝保存事業部编.国宝建造物法隆寺大講堂修理工事報告[R]. 1941.

[25] 同注释22.

[26] 同注释24.

[27] 同注释22.

[28] 青柳宪昌.法隆寺昭和大修理PH中心とXIIItf国宝保存法時代の建造物修理に示fhxvft保存の概念[D].東京工业大学,平成19年度学位論文,2007.

[29] 同注释22.

[30]~[32] 同注释28.

[33] 法隆寺国宝保存事業部.国宝建造物法隆寺東院捨利殿及绘殿传法堂修理工事報告[R]. 1943.

[34] [35] 同注释22.

[36] 伊藤延男.日本におけtf文化財保護の発達//新建築学体系50——歴史的建造物の保存[M].彰国社,1999.

[37] 同注释1.

[38] 奈良文化財研究所.木造建造物の保存修復のffり方と手法[R]. 2003.

[39] 同注释38.

[40] 吉村家修理事務所.重要文化財住宅吉村家修理報告書[R].大阪府教育委員会, 1953.

[41] 同注释38.

[42] 村田健一.国宝重要文化財建造物の保存修理と复原の现状~保存修理PHXIIItfとffi,必ず复原XIIItfのfk~[J].全文连会报,2003(47):42-44.

[43]文化財建造物保存技术恊会.重要文化財本芳我家住宅主屋tifk三棟保存修理工事報告書,芳我大輔. [R].2006.

[44] 同注释12.

[45] 同注释13.

[46] 金田潔.保存の工学//新建築学体系50-歴史的建造物の保存[M].彰国社,1999.

[47] 文化財建造物保存技术恊会.重要文化財浄兴寺本堂保存修理工事報告書[R].浄興寺, 2004.

[48] 後藤治.登録有形文化財(建造物)の課題と展望[J].月刊文化財,2015:2017-619.

图片来源

图1 ~图3, 图5, 图6, 图8, 图10, 图11, 图16, 图19~图22, 图24: 作者自摄

图4: 福山敏男.伊勢神宮の建築と歴史[M].日本資料刊行会,1976.

图7、图17: 村上じん一. 文化财建造物の保存と修理の歩ttf[J].日本の美术No525,ぎょうRAXIV, 2010.

图9: 奈良文化財研究所飛鳥資料館.A0の記憶[R]. 2002.

图12, 图13, 图15:浅野清.古寺解体[M]. 学生社,1969.

图14: 日本民家園.建築史家 · 大岡實の建築[M]日本民家園,2013.

图17: Murakami, 2010

图18:吉村家修理事務所. 重要文化財住宅吉村家修理報告書[R]. 大阪府教育委员会, 1953.

图23: Henrichsen, C. Historic Wooden Architecture in Japan[M]. 2003.