柔韧成长

—— 魏娜的情感设计之路

Pan Xi

随着综艺节目“漂亮的房子”热播,建筑师魏娜作为其中唯一的一名女性建筑师,一时间得到了大量的社会关注。在这之前,她虽然也曾因SongMax、WHY hotel等设计作品获得过一些奖项、得到业内媒体的报道,但比起师兄马岩松等同龄的明星建筑师,她的曝光率并算不上高。在可以搜集到的为数不多的相关资料,以及她同学、校友的描述中,魏娜身上似乎存在着一些颇为矛盾的特质:有人说她极有个性,也有人说她绝非强势之人;她说自己不喜社交甚至曾经有些孤僻,但她又喜爱话剧、健身,在媒体与社会活动中应对自如;一些媒体描述她是学校中的“叛逆者”“刺儿头”,也有人说她为人随和、颇得师长喜爱;人们谈及她时常常提起她的老师扎哈·哈迪德,但她在“弥漫空间”“情感设计”等设计理念的阐述中所流露出的感性与温情,却又和扎哈的风格截然不同。

带着诸多疑问,笔者踏进了方家胡同46号的WEI建筑设计事务所。在面对面的交流之后,笔者发现,其实建筑师在内心中一直有着清晰的自我坚持;正是这种内在的坚持与外在的不同境遇的碰撞,造就了她身上看似复杂而矛盾的特质。因此,本文试图通过“人视点”设计(求学时期)、弥漫空间、情感设计三个阶段,梳理和展现出建筑师设计思想的成长与发展。

一、“人视点”设计:自我的坚持

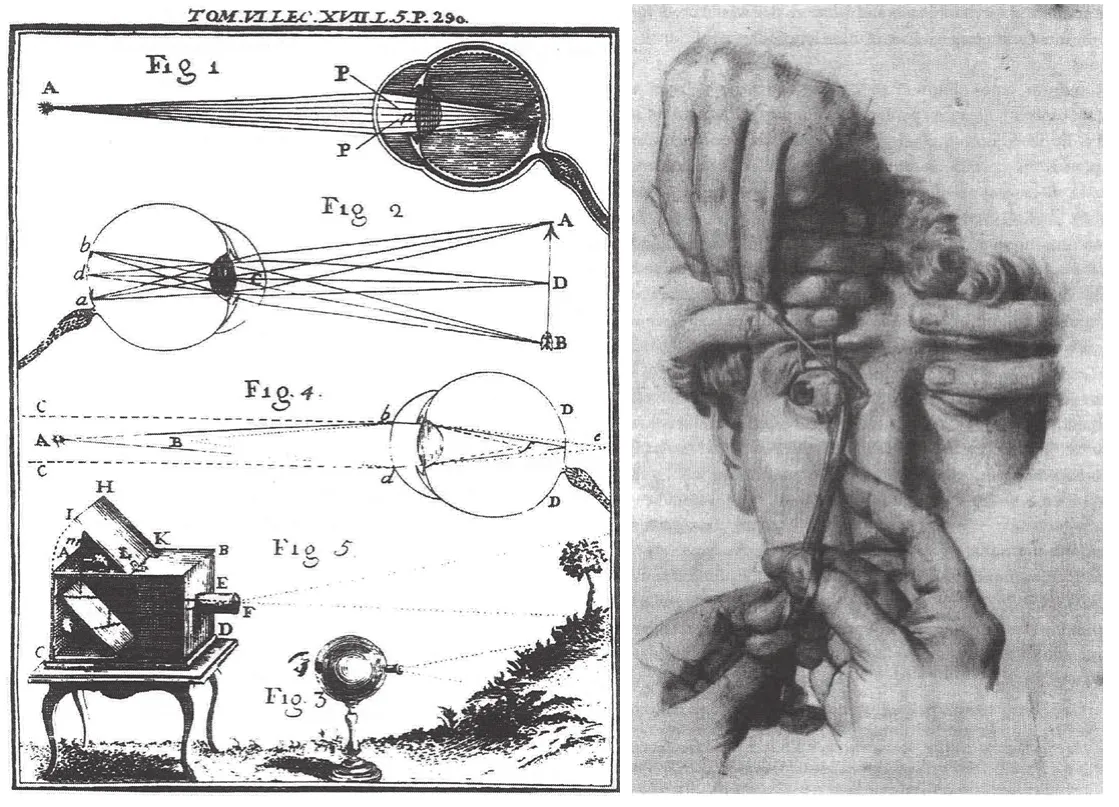

图1:暗箱与人眼

图2:魏娜(右一)与Rafael Vinoly教授(左一)在耶鲁大学评图

魏娜之所以选择建筑学作为自己的专业,并不是因为擅长绘画或单纯是高考分数高,而是因为少年时期一段空间体验的经历而定下了这一志向。十三岁那年,魏娜随父母到江浙地区旅行,对江南园林留下了极其深刻的印象。她至今还能清晰地描述当年在豫园中的感受:她随着亭榭山石本能地行走,虽不知身在何处,却在园子里不断变化的空间中获得了丰富的视觉印象和身体体验。这种身处方寸之间却意味无穷的体验,促使她对空间的兴趣不断滋长,最终决定成为一名建筑师。正因如此,踏入学校之后的魏娜在建筑学的专业学习中也从未放弃过从身体体验出发的设计思维。也正是这种对设计思维坚持,很大程度上让她给同学、老师们留下了“个性很强”的印象。

建筑师作为一个专门的社会职业,其工作内容是从设计条件到设计结果之间进行“解题”。在这个过程中,建筑师与他人进行交流最主要的媒介便是图纸和模型,而借由这些媒介开展设计的工作方法,实际上隐含着显著的离身性倾向:随着投影、透视等几何方法在文艺复兴时期的建立[1],以及工程制图规则与蓝图复制技术在工业革命后的完善,建筑师“用图说话”已经成为行业毋庸置疑的法则。即使在透视图中,图像生成中占据核心位置的观察者本身在最终的图像中也不见踪影[2],更不用说全非人视逻辑的平行投影图了。如同Jonathan Crary在讨论暗箱比喻时所说的那样,在几何成像的过程中,身体被彻底清除出去了,人的眼睛仅仅成了一个光学仪器,可以被单独取出、放置在任何地方[3](图1)。同样地,建筑工程图中的这种离身性也隐含在建筑模型中:除了个别的足尺节点模型之外,建筑模型总是在一定比例下表达所设计的建筑,或置于桌面,或挂在墙面,与观察者的身体比例并不匹配;大部分情况下,建筑师是以鸟瞰视角对其进行观察与思考的。

在魏娜所经历的学校学习中,这些离身化的媒介正是建筑学学生学习设计最常见的方式:绘制平、立、剖面图纸,制作比例模型,在平行投影与鸟瞰视角下安排功能、推敲形式、讨论建造。无疑,这种“上帝视点”的鸟瞰图式设计思维与她早已形成的“人视点”的体验式设计思维之间存在着明显差异。尽管当时尚未深究背后的原因,但身为学生的她已经对学校中的一些教学内容产生了质疑,时常在教学环节中与老师们展开激烈的讨论甚至争辩。魏娜回忆,她在耶鲁求学期间,曾经在某次设计的第一堂课就反驳了老师的设计思维,她追着老师的思维逻辑不断质问、直到推导出问题为止,用一种类似“下套”的方式让这位在业界的著名建筑师颇为“无语”。这件事情让她一时声名远播,那段时期,有她作品的公开评图甚至成为同学们乐于围观的活动,因为这往往意味着可以看到魏娜与评图的教授和建筑师之间进行激烈的争论(图2)。

从清华到耶鲁,魏娜在求学过程中,一直对教学环境中的主流思维带着批判性的思考,也因此得到了“刺儿头”的评价。但这种批判的思考,与其说是一种叛逆,不如说是一种坚持,一种既学习他人又不丢掉自己的坚持:既可以将自己归零,倾听他人的论述,理解他人的逻辑;又能坚持“双脚站在地上”做设计的立场,将他人的观点作为启发自己思考成长的养分。这或许也是耶鲁的老院长Bob Stern在评图中愿意为了让她发言而叫停其他评委争论的一个原因,因为这个姑娘的发言并不仅仅是防御性的争辩,而是在听取他人观点后对自己立场的坚定抒发。在这一点上,魏娜从她的老师扎哈·哈迪德那里得到了很大的鼓励。这不仅是因为扎哈的作品同样体现出了在三维物理性空间中的时间以及动感动态的延续变化、得到了普利兹克奖认可,更是因为她同为女性、同样坚持,无论各方面的压力再大,都能一直坚持自己的追求、永远不随波逐流。因此,扎哈成了魏娜心目中的英雄,也成了她之后执业生涯中坚持自我的强大动力。

二、弥漫空间:人与物的互动

图3:SongMax旗舰店设计图

图4:SongMax旗舰店

图5:SongMax旗舰店

图6:竹钢装置设计“悬”

图7:沙滩四合院

图8:“途灵岛”办公室改造

图9:儿童主题乐园Mitty Jump

2009年,魏娜从国外回到北京开始经营自己的事务所。在设计实践与教学的过程中,她提出了“弥漫空间”(suffuse space)这个概念来描述自己的设计理念。她用了一个物理概念“希格斯场”来比喻自己理想中人与物质空间互动的状态:希格斯场遍布四处,不同的粒子经过希格斯场时会与之耦合而遭遇不同的阻力,就像通过了一池粘稠的蜜糖那样,进而获得质量;类似地,不同的人在空间之中也会与之发生不同的互动关系,就像是在一种力场的作用下产生不同的行进方式。她把弥漫空间称之为“对集权建筑元素的解体”,因为所见的大多数设计都是在营造一种围闭空间(enclose space),建筑师以一种高高在上的状态设计了一个确定的空间,也试图去掌控人在其中的行为活动,这种状态应当被打破。在弥漫空间中,每一个人都在其中获得实时的、自我的经历,获得个体化的意义。于是,建筑师所设计的也就并非是物质空间,而是物质空间与个体之间的互动关系,或者更确切地说,是物质空间与个体之间进行互动的多种可能性。

图10:人际距离示意图

回顾魏娜此前对基于身体空间体验的设计观的一贯坚持,“弥漫空间”理念的提出显得水到渠成。北京事务所执业的第一年,这一设计理念的代表作之一——SongMax旗舰店项目就在北京落成(图3~图5)。在面积、高度、开口都较为局限的场地之中,建筑师再现了当年在江南园林里所经历的方寸之间却意味无穷的空间体验。设计师在矩形的空间中置入了一个地面抬高的“L”形空间容器,一面呼应走入式壁橱的私密感受,一面又勾勒出一个具有舞台感的通道空间,穿越店铺、直指入口,把服装与人物真实地展示在这个加深“橱窗”的核心位置上。灰色的地面路径与红色的悬挂杆件交错在场地中,把公共空间和私密空间编织起来,形成了丰富的视线联系和物理连接,为其中的体验者提供了穿行移动的多样可能,以及步移景异的丰富景致。

此后,竹钢装置设计“悬”、儿童主题乐园Mitty Jump、沙滩四合院改造、“途灵岛”办公室改造等项目接连落成(图6~图9),物质边界的模糊性、人与物互动的丰富可能性都在其中得到了充分的体现。与此同时,对“弥漫空间”这一理念的思考也随着设计实践的积累不断完善;2014年发表的“弥漫空间的理论和实践”一文,第一次从设计对象、互生关系、分布、边界、时间等角度系统性地阐述了建筑师五年独立实践中的思考[4]。

魏娜把弥漫空间比作现实生活中的虚拟世界,在这里体验的个体可以彻底地、全部地去关注自我与场域的关系,可以变得更“真实”,可以自由地去感受、展示、甚至是发现自己不同的侧面。这种放松而享受的状态,或许就如同孩提时代躲在房间里、通过器物的拟人化想象构建自我世界的她,抑或是学生时期站在话剧舞台上、站在聚光灯下、沉浸于戏剧场景和人物感受之中而不再惧怕台下睽睽众目的她。只是当成为一名建筑师后,她把这种建构自我世界的机会给予了更多人,从一个演员成了导演,并且给演员对场景的解读留下了充分的自由度。

身体和建成形式之间彼此建构、难以分离[5],这个观点在人类学、社会学的研究中已有诸多论证。例如,认知人类学家Edward Hall著名的人际距离测量和“身体气泡”的论述涉及的就是身体感知与空间领域的问题[6](图10),这推动了空间关系学(proxemics)的一系列研究。从另一个方向,空间也会对个体产生影响,尤其是近人尺度的空间;它既不是超人尺度的纪念碑,也不是股掌之间的物件,因而具有一种主动性。它迫使人们对其作出回应,就像人们是在与另一个人交往一样。因此,皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为空间可以通过持续不断地激发身体行为,并通过时间形成被行为者内化的记忆,也就是“习惯”: 行为者面对周遭情境产生的一系列行为倾向。这种习惯的发展,有可能通过指导实践而导致社会关系的再生产,继而形成主客体之间的双向关系[7]、[8]。

因此,从身体与空间或者说人与物之间的双向关系来看,“弥漫空间”的确带有其所宣称的去集权化倾向,因为设计师在不断尝试为自己所创造的空间中的个体提供多样化的身体感知与互动的可能性,而非试图通过空间去规训其中的个体。如果房子真的是生产习惯的一种“算法”,空间的确能通过身体参与社会关系的建构,那么弥漫空间中的关系应当是自由和松散的。

三、情感设计:感性的滋长

对于魏娜而言,设计理念并不是给作品添加说服力的增色剂,而是一直跑在设计实践的前面、引导自己不断前行的推动力,甚至她头脑中的理念本身也在不断地变化发展。就像她自己描述的那样,在她提出“弥漫空间”数年后,曾经试图总结这些年的教学与实践经验与反思,给这个理论写一本书;但是没想到,提起笔以后却发现“死活写不出来”,原因是她“在写的过程当中,在试图表达它的过程当中,不停地在发现新的东西”。

这些思考中的“新东西”,最后聚焦到了对“情感设计”这样一个与日常生活的思维方式更加相关、也更加容易为人理解的主题上。如果说弥漫空间讨论的是人与物的关系、还没有跳脱物质层面的话,情感设计则更加纯粹地强调主观体验而把物质空间放到了更加次要的位置上。“我是反物理的”,建筑师明确地说道。她真正追求的是一种精神状态,是建筑空间能够跟人形成情感上的呼应、满足人在情感上的需求,形式、材料这些不可避免的物质空间操作只是为了达到情感设计的目标而采用的技法和手段而已。魏娜认为,建筑实际上是在塑造人的生活,就像数万年前自然环境对人类行为的“驯化”一样。因此,建筑师必须要理解生活是什么,要理解人们的状态是什么;如果光想着怎么塑造,光学怎么塑造,就是忘记了建筑设计的最终目标,成了为了方法而方法的无意义过程。

“情感设计”延续了魏娜一贯以来的人视点、场景化设计思维,并且把设计中的创造性工作更多地交给了一个难以言说的思维“黑箱”来完成。在她描述的设计过程中,设计师首先要在远远大于基地的范围内去观察和思考既有的周遭现状,包括自然与建成环境、物质与非物质因素,即所谓的“景观先行”;然后把所有的东西放到自己的脑中内化为一种潜意识的语境,回到人视点开始进行场景设计;在设计的过程中并不需要刻意地分析所得的信息,而是让这些信息作为思维的背景,在不知不觉之中促使“恰当”的场景浮现出来。魏娜认为,这个过程是一个把自己变成“本地人”的过程,从而设计出真正属于这个地方的房子。本地人由于在当地长久生活的经历,把周边环境的各种信息都纳入了自己的知识体系,因此在面对一个场景的时候,他不需要任何推理就可以直接对其是否归属于当地作出判断,哪怕他或许说不出自己作出这一判断的原因;因为他的脑海里就有基于这个地方的信息而形成的认知,因此通过潜意识就可以完成这个判断的过程。情感设计的关键,就是通过把自己变成本地人而获得这种准确的直觉判断的能力。

图11:“小溪家”项目改造前

“情感设计”鲜明地站到了逻辑推演式设计的对立面。魏娜认为,如果只是把信息制成列表,然后通过貌似理性的推理一步一步地推导出最终的设计,哪怕前期调研信息收集得再全,其考量仍然是不完整的,她坚定地认为,“逻辑分析永远只是片面的”,而“人的情感是综合的”,这种对信息进行综合处理的过程是无法用逻辑推演来代替的。所以与其把这些信息变成设计的“理由”,不如把这些信息内化为自己“潜意识的状态”,让自己“成为一个本地人”。

图12:“小溪家”项目草图

图13:“小溪家”项目剖面草图

图14:“小溪家”项目平面草图

图15:“小溪家”项目

图16:“小溪家”项目

图17:“小溪家”项目

这一明显地带有建筑地方性考量的设计理念,或许可以与“小溪家”这个颇具地域性的设计项目相互解释(图11~图17)。这个民宿项目是综艺节目“漂亮的房子”的其中一站,基地位于福建宁德的一个小山村中。整个村落的环境给设计设计团队带来了强烈的感动,这种感动伴随着颇为紧张的时间周期,促使设计师以一种“近乎直觉反应”的方式完成了设计。而最终的结果,也很有说服力地印证了这种感性的工作方式的可行性。人的动线与视线、远山、近景、老屋作为设计的线索,在275m2的建筑中串联起了一个个动人的场景,给身处其中的人带来了被环境所包裹的归属感。一些人看到这栋房子后评价:“怎么感觉这个房子不新不旧的,好像这么多年一直在那里的样子。”参与节目的明星们来到改造好的房子里的时候,也都觉得这个房子似乎带着一种情感在讲述着自己的故事。建筑师说,这就是她认为最好的赞美。设计团队在这个项目中的目标就是让设计能够融合到这个大的环境里,成为整个环境中独一无二的重要组成部分,使环境更加和谐美好。建筑师希望,整个设计过程不仅仅是在建一栋房子,而更像是在种一棵树,根植在这个地方、慢慢生长;它生长的每一刻都融合在这个环境里,唤起大家的情感联系,让人感动。就像她自己所总结的那样:“远山一起一伏因有势,曲檐或高或低为有情。”

当然,“情感设计”必须要回答一个问题:情感因人而异,设计师又如何保证给自己的思维“黑箱”与想要成为的人是一致的呢?就像一场戏里,演员与扮演的角色就一定能完全一致吗?在这一点上,魏娜给出了颇有个性、也颇具情怀的回答。她把人的情感分成了两种类型:一类是本能的,一类是社会的。本能的情感是与生俱来的、也是人类所共通的,就像人们都会在见到幼小的生命时心生怜爱,都会为同类的情绪所感染。这种共同的本能也体现在对环境的反应上,例如当有蓝天或晚霞时,整个朋友圈都会洋溢着愉悦的气氛,尽管这些人可能有不同的喜好、不同的职业和不同的社会背景,但对某些环境的反应却是非常一致的。而社会的情感来自后天环境的规训,从外部给了人们很多价值判断,还往往附加了进行判断的一套理性方法,以至于有时候掩盖了本能的情感。例如,当一个建筑学学生面对青山绿水、阡陌交错之美景,却用肌理、形态、质感这些术语来解释自己最初见到景象的瞬间扑面而来的感动时,后天教育给予他的理性就掩盖了内心深处真正的本能情感,让他忘记了真正触发感动的并不是那些所谓的专业知识。因此,魏娜在情感设计中关注的是本能的而非社会的情感。社会的规训已经给了人们太多的条条框框,通过教化把人变成了扁平的、抽象的、类型化的人,不再是一个个鲜活的个体;她希望通过情感设计再去唤起人们心中的本能判断,因为这才是真正强大的力量、真正能把人与人连在一起的东西;她希望设计师在学会了所有处理功能、材料、构造的理性方法之后,还能从理性的门槛跨回来,再回到直觉与感性的判断上。也正因如此,她才自信地认为,设计是可以“感情用事”的,自己的思维“黑箱”可以很好地完成她所说的“本地化”的信息处理过程。

四、“体验派”建筑师

在表演艺术中,从自我出发、生活在角色情境里、通过“真听、真看、真感受”来塑造角色的表演方法被称为“体验派”;可以说,这与“弥漫空间”“情感设计”所倡导的设计思维方式颇有相通之处。有趣的是,魏娜不仅曾是话剧舞台上的活跃者,也把斯坦尼斯拉夫斯基的代表作《演员的自我修养》作为给建筑学学生的推荐读物之一。把情感和思维都沉浸在体验者的身份中,是一种需要交付自己的设计方式;这种方式所带来的,是身心关系的重置,是身体在思维与空间中之地位的重申。

从古典柱式、维特鲁威人,到中世纪的教堂,身体与建成形式之间的交织可谓历史悠久;菲拉雷特甚至认为,正是亚当用双臂于头顶遮雨,继而才受到启发、依照自己的身体建造了第一座原始棚屋。[9]然而随着现代性的确立、祛魅过程的展开,理性成了人们的普遍法则,身体在思维模式中的地位也变得不再那么主要。有了笛卡尔坐标系,世间万物都可以用统一的尺度衡量,空间上所有的点都可以被同等看待、用一串数字以同样的方式表达;于是,身体也成了其中的一个客体对象,而非感知空间的起点和中心。有了现代科学,一切事物都被认为可以通过理性思考获得的客观规律、知识体系得到解释,而身体的感觉通常被认为是低于理性思辨的 ,并且最终也可以用客观规律来解释;于是,感性生长而成的建成空间自然也就不如理性意志下规划所形成的。[10]随着社会分工的不断发展,建筑类型变得愈发多样和专门化,医院、酒店、车站、商场等诸多专门的机构对建筑提出了复杂的要求,让建筑在某种程度上变成了功能的机器,而非触发身心回应的场所。但是不得不说,这种专门化的趋向对于建筑师建立一套专业知识与专业技能的体系(或者也可以说是行业壁垒)、进而巩固精英化的职业地位并无坏处。

建筑与空间的涉身性,到20世纪后半叶才再次引起了广泛的关注。现象学的一系列理论就是其中的代表性思潮,它试图处理的就是欧洲现代性导致的一个普遍问题——身心分离;它试图通过重申身体在世界中的位置,去解决20世纪资本主义的异化效果,以及现代性的分裂性结局。[11]海德格尔被建筑师们频繁地学习和讨论,因为“真正困惑的是,芸芸众生永远都在重新寻找栖居的本质,以至于他们必须永远学习如何栖居 ”[12],这是一个持续的、反复的、生产性的过程,身体性的自我和更大的环境总是在生成的过程中彼此构成一个整体。也是在这一时期,关于尺度、质感、色彩、光照等建筑空间的特质与身体感知体验的关系,关于场所精神的问题,得到了更加深入和具体的讨论,与之呼应的建筑实践也不断出现在人们的视野中 。

“弥漫空间”与“情感设计”虽然并未申明其理论源头,但其涉身性的倾向是毋庸置疑的。建筑师对逻辑推演式设计的反对之中透露着对理性世界观的怀疑,即并不认同所有事物都可以用既有的客观知识加以解释,继而选择基于主体的视角,通过“模拟”使用者而把设计过程交付给身体感知与思维“黑箱”,以一种谦逊的姿态让渡了一部分设计的解释权;当然,这其中也透露着对自己共情能力的自信。

不过,关于“情感设计”也还有一些悬而未决的问题。例如,尽管人类的确存在共同情感,但个体的差异性仍然是不可回避的;如若片面地强调人类心理的普遍一致性,同样是在把鲜活的个体扁平化、概念化,这实际上正是建筑师所反对的普世理性思想最基本的一个前提假设。另外,人的情感终归是先天赋予和后天教化的综合产物,后天形成的情感与判断是无法忽视的,而且其中涉及一项对于建筑来说十分重要的内容——文化,它就是人们在后天行为中构建的,也是世界多样性的重要来源。尤其当“情感设计”已经触及了地方性这一话题时,社会对人的塑造,无论其是否与人的动物天性相符,都无法不被纳入建筑的考量之中;建筑师试图去模仿和成为的“本地人”,其情感判断中又何尝不包含着大量的后天教化呢。甚至,人在一定的空间中会有怎样的身体感知同样与其所处的社会文化环境有关,前文提到的人际距离研究就是最好的例子。关于这些问题,期待建筑师能在其自身和设计理念的不断发展中,给出进一步的回应。

五、结语:柔韧成长

坚持情感设计的“体验派”道路,对建筑师来说颇需要一颗强大的内心。其一,把设计中的创造性过程交给思维“黑箱”,相较于逻辑推演式的设计会在过程中少去很多安全感。设计师无法在纸面上看到从设计条件一步一步向设计结果推导的进展过程,甚至会经历思维困境而不知瓶颈在何的自我怀疑、承受痛苦,在最终结果出来的那一刻之前,始终处在进度未知的压力之中。其二,从人视点场景、从个体感受出发来进行设计,最终完成的作品对于身处其中的人来说或许非常动人,然而对于作品的展示和传播却并不有利。不论是纸媒还是网络,二维图像仍然是展示建筑作品的最主要媒介,图形本身仍然在读者的观感中占据重要的地位。当建筑师把精力倾注在一个个人视点场景时,其作品在往往就不会有太强的图形整体感;换句话说,很难拍出极具视觉震撼力的大尺度照片。而实际作品中基于身体感知和脚步视线的游移所带来的丰富体验,已然超出了二维表达可及的范围,无法仅仅通过图像来进行传递。

对于这两方面的压力,魏娜十分清楚。回想起事务所九年间在这条并不讨巧的路上跋涉时,她颇有几分委屈和唏嘘,但很快又调整回了平静而坚定的状态。她并不想用迎合主流或者标新立异、博人眼球的方式来得到即时的认同,而是希望在若干年之后人们回顾现在时,自己所坚持的设计方式可以代表多元化的设计思维中的一种类型,这才是她所追求和认同的目标。实际上,魏娜也曾经是“主流建筑师”中的一员。从耶鲁大学研究生毕业后,她曾经就职于一家纽约排名前五的事务所,年纪轻轻就拥有了自己的独立办公室,与六十多岁的资深建筑师共同合作设计,被人们称为“girl in the fish box”。但在那里的工作,大多仍然是以上帝视角来进行创作,虽然夺人眼球,却缺少了人的情感,背离了她最初选择建筑设计这一职业的初衷。于是,她最终还是离开了那个光鲜优渥的工作环境,回到了自己真正认同的“体验派”设计道路上。谈到这段经历时,她并不遗憾,因为在她看来,“在人类发展的过程当中,任何个体的成就都没有太大的意义”,更大的意义在于“能不能让这个人类发展的过程产生有意义的变化”。

而且,魏娜对情感设计的前景十分乐观,也对自己的前路充满信心。因为无论理性世界如何发展,本能的情感始终是无法完全压抑和掩盖的,它终将获得人们的感知和共鸣。尤其是随着后工业时代的不断展开,虚拟空间越来越多地承载功能性的需求,而让物理空间可以更多地关注情感性的需求,让个体的个性与情感需求有了更多表达和释放的自由,无需再隐藏在理性的逻辑分析之后。而在对情感进行细腻敏感的处理上,身为女性天然就具有优势。更何况,作为一名处女座建筑师,她从未停止过、未来也不会停止对自己的反省和检视、停止对自己的修炼,在永不满足中不断进步。

行笔至此,本文开头的疑虑已经解开,建筑师的形象也清晰地浮现出来。这是一位性情柔韧的女性:她有着包容的姿态,愿意把设计交付情感,愿意照拂不同人的体验和需求;她也有着强大的内心,敢于承受压力、耐受寂寞,执着地坚持自己选择的道路,享受这段痛并快乐的旅程。愿魏娜和更多像她一样的情感建筑师,能始终对自己选择的道路保有天真,始终保有一颗赤子之心。

附:访谈“成长六问”

一问:“刺儿头”与“反叛者”

潘曦[以下简称“P”]:我一直有一个疑问,一方面很多文章里说您是“刺儿头”、反叛者,您也说一直很坚持自己的设计理念,但是另外一方面,您的一些同学、校友又说,您虽然很有个性但并不强势,是一个随和的人。包括您提的设计理念,不论是弥漫空间还是情感设计,实际上都是更多地把空间体验和解读的权力交给了别人,倒是带着一种谦逊的低姿态。这好像是一个挺矛盾的形象,为什么有个性又不强势,为什么很坚持自己又把空间的解读交给使用者,这种状态是怎么样出现的?

魏娜[以下简称“W”]:我也不知道。但是你这样形容我,我很高兴。我觉得这个感觉很有意思。

P:我很难想象,这是什么样的一个人,把这么多看起来不一样的特质、矛盾的特质结合到了一起,并且体现得还挺自洽的。

W:好棒啊。我很喜欢这样的形容,但是为什么我不知道,只是觉得挺好的,这样的人听起来挺好的。

P:挺想听听您都做过哪些“刺儿头”的事情?在哪些地方是和大部分人不太一样的“反叛者”形象?

W:你这样问我的话,我就反思一下,我觉得可能可以回答你说的刺儿头的事。像你说的,我本身相对还是比较随和的,但是在设计的这个理念上我确实遇到一些冲突。在学校,老师他们提出的这些方向或者是方法,我觉得跟我想的不一样的时候,我会提出来,甚至质问,然后提出顺着他的思路以后会出现什么样的不好的结果。所以这个是我的所谓的刺儿头。特别明显的一次是我在耶鲁的时候,特别著名的一个建筑师是我的老师,我就不说哪位了。他第一节课的时候提出一种思维方式,把屋子里面的所有元素拆解出来,并且去了解他认为的每个拆解中很有趣的多级关系。然后我就顺着他的逻辑关系,(第一次见面啊)当着所有的人反驳了他,“如果是这样的话,那其中一个反过来会怎么样”。他当时很无语,然后他的助教(后来也成了我的另外一门课的老师)私下跟我说,当时那个著名建筑师下来以后,说这个孩子是不是对我有仇啊?

P:哈哈,给老师“下套”,是吗?

W:对。在接受所有这些教育的时候,我一直带着这种批判性的思考。我并不是说在反驳他们,我觉得我一直在学习。学习是这样一件事,就是要听,要听他们的,然后我顺着他们的思路去想,但是不丢掉我自己;然后在不丢掉我自己的情况下发现哪些东西是有用的,哪些东西是不对的,或者对于我来说是不对的,所以这个对我来说是有意义的。尤其是年纪越大啊,我越发现一件事情,就是你越发现对方的思维方式跟你不一致的时候,你越要放空自己去听,你会发现一些闪光点,这些闪光点可能会对你有帮助,但前提是你自己先有自己明确的思考,否则的话你很容易被别人带走,然后丢掉了自己的思考。

二问:“角色扮演”与建筑设计

P:您设计理论的核心关注点,可以说是人视点下物质空间和人之间的互动关系。我们了解到您上大学的时候曾经在话剧社很活跃,不知道这种“角色扮演”的过程有没有给您带来什么对设计的启发。因为表演也有方法派、体验派,这个体验派就很像您说的这个情感设计这种视角嘛。

W:对。我觉得是这样。去话剧队这件事本身是很有意思的。我一直怀疑我自己小的时候有自闭症。小时候我真的是见到人多时就躲起来,然后有各种理由去不见人、不说话,我记得好像小学一年级一整年我都没有跟任何人说过话,我特别怕跟人说话,特别怕好多好多人,所以你可以看到我今天能够跟你说已经很不容易了。

插一句,我觉得特别有意思,我小的时候特别喜欢一来人就赶紧躲起来,好像在学习,但其实我没学习。我特别喜欢做的事情就是我的学习桌上随便有什么东西,比如有几支笔,我就会想象它是什么样的人物性格,然后它会在这样的空间里做什么事,就像过家家一样。这种过家家的想象能持续好几个小时一动不动,我就能想出很多很多的故事。所以我觉得我从小的思维方式就是这样,对外是一个惧怕的状态,但是内心里我有特别丰富的应该说是情感吧,以及希望能把这种情感表达出来的状态。

所以后来我到了清华觉得说应该锻炼一下自己嘛,正好艺术团招生,我看有话剧队招生,一想话剧队不就是强迫我必须要跟别人交流,而且必须在人多的情况下要表现自己,我觉得可以强迫自己试一下。没想到就被录用了,而且跟这些话剧队的同学成了好朋友。但我在演戏的过程中仍然会感到惧怕,就是当我站在舞台上看到别人的时候会很恐惧,跟别人在一起说话我也会很恐惧。后来发生了一件特别有意思的事情。清华大学九十周年校庆的时候有一场大戏,请来了北京人民艺术剧院的专业人士做导演,演了很多场,在中央电视台也演过。我是女一号,演起来是没有问题的。原因是我发现站在舞台上的时候,当灯光打向我的时候,我什么都看不见了,底下的人都看不见了,OK,然后我就完全可以进入我的场景。我假设自己是真的存在于这个场景中,和我的一帮朋友们在一个新的环境里面重新演绎另外一个人的状态,这种感觉特别好,这个时候你就完全放松了,完全跟别人没有关系了,你其实就在进入另外一种状态,跟别人一起去体验另外一种生活。

后来发现,这个跟做设计是一模一样的,我在做设计的时候就是这种状态。我冲着屏幕去做东西的时候,是一种特别享受的过程,不管去画图还是做模型,跟我小时候过家家的状态是一模一样的,特别有趣,我觉得就是玩儿,这个感觉特别好。所以我发现设计、演戏是一样的。而且还有一个事情就是,当你从戏中跳出来的时候会发现,演的过程跟空间的逻辑关系也是一样的,如果我们站出来像导演一样布局的时候,你会发现这个空间怎么布局,人应该在什么位置上,他们之间的互动应该是什么样子的,然后怎么能产生这样的一个氛围,其实跟空间设计是一样的,场景化思维是一模一样的(图1)。

图1:SongMax旗舰店:舞台化的空间

P:不论是过家家还是演话剧,实际上最后让您打开自己的那一步,是把自己放到了一个跟现实不一样的另外一个场景里面,然后把跟自己不一样的另外一个角色、形象或者人物放到了自己的身上,所以其实那是在另外一个自我世界里面打开了自己。

三问:情感与设计

P:您对于空间给人带来的情感体验非常关注,有没有设想过再往“人”的方向走得更远,例如让“人”参与到空间的定义、塑造和生成中去?比如说一些互动性的设计?

W:这是相辅相成的,一定会的,但技术是很重要的,一定是在有限的技术当中去做内容。其实你会看到这个发展趋势,在未来,比如在虚拟空间和现实空间中,我们真的是在碎片中“围剿”,一拿起手机的时候,你就进入到另外一个世界了,跟你现在所处的物理空间完全不一样。你不停地在虚拟空间和现实空间里面反复地折返。比如说现在咱们这个采访,你们过来是因为你们能看到我,我们可以面对面,有很多直观的和潜意识的交流,不是光说话,光说话我们完全可以对着屏幕说,或者甚至打电话就可以了。交流还需要看,因为我们之间近距离的这种状态,你会看到跟话没关的其他内容去理解我,这个很重要。但是这是选择。功能性的东西我们在物理、虚拟空间都可以解决,我们都可以不用到处走来走去。那物理空间就完全变成我们精神上的这种需求,不再是物理的需求,或功能性的需求。我觉得这个是未来的发展。所以为什么我觉得建筑空间也在做这样的设计(图2、图3)。其实我们所有的这些消费升级都是这样,我们不动,就可以做很多事了。我们为什么要动,一定是要动,想动,而不是必须动。

P:所以是不是将来您会有更大的抱负,就是希望能够通过您提供的设计的空间去创造更多的社会价值,满足这部分人心理所缺失的需求。

W:不好这么说,我觉得太大了。这个听起来又进入了一种建筑师自己觉得自己是世界英雄的感觉。反正就是在做一件事,反正就是做一件有意义的事情吧。人要做一件事情去找到自己,在你的有限的视野和理解的情况下,做你觉得最好的。

四问:建成后评估

P:您已经建成了不少作品,有对建成后的作品作一个建成后评估吗?就是再回头验证一下当时自己非常坚定的一些想法,在使用中是不是真的带来了您所期待的空间和人的多样化的互动体验?

W:有,每个项目都有自己成功的地方,也有自己失败的地方,所以反正每个项目都是一个发展的过程吧。建筑师还是要在每个项目当中去进步,光去想的时候,你会发现里边有很多内容想不清楚,只有在实践当中才会发现,然后在这里边你就要一步步地学吧。

图2:“小溪家”项目意象草图

图3:“小溪家”项目

P:房子盖完之后,您会回去看吗,在它使用的过程中。

W:看啊,也有心痛得不行的。这是另外一件事了。有时候觉得设计师其实挺惨的,特别像你精心地培育了一个婴儿,然后把他交给甲方,过了几年以后,发现这个婴儿被教育得长“歪”了,也有可能夭折,就觉得好心痛啊。所以建筑师其实处于挺悲惨的一个地位,因此你会看到很多建筑师也在转型,我其实也在想这件事情,有没有可能把这个“孩子”养大,这是一个问题。未来是不是能够发展成这样,也是要琢磨的。

P:那有没有可能把使用过程也纳入到设计的范围之内去呢?

W:不是使用过程,而是运营过程,就比如说我们做了很多酒店(图4),酒店再美,归根到底成功是在于人,在于后面的运营,如果运营不好,做得再美,这个房子很快就会完了,这个项目也完了。这是很直接、很主观的一件事。所以后来我们就说那我们能不能参与到这里面去,有一些设计师已经开始做这件事情了,可以参与到这个企业里面,作为品牌里边的设计师进入,设计师会跟这个设计品牌一起往下走。这是一个好的思路。但是设计师有多少精力就是另一回事,所以这个事情不好说,能不能做到,这是一个难题。

五问:情怀与坚持

P:您有着非常丰富的经历,包括在清华大学、耶鲁大学等不同的学校学习,在中美不同的事务所工作,还曾经整理过建筑师小沙里宁生前的图纸手稿。您觉得这些经历中,哪些是比较特别的、对您形成自己的设计思想起到了比较关键的作用呢?

图4:WHY Hotel

W:整理小沙里宁的图纸时,从图纸可以看到一些思维的变化,比如可以明显地看出,一开始他做的草图,做的设计是“趴”在那里的,是以功能为目标先做出来的,后来与和他关系非常好的雕塑家交流,让他变得表现性更强。但实际上对我来说,那段经历更多的,实际上不是图纸带给我的东西,是那个时候的生活状态带给我的东西。我那个时候一共打4份工,同时上学。这些工作实际上是体力工作,我需要每天都去,我需要做的事情是一份非常孤独的工作,在地下室,没有人跟我一起。我自己有一个程序,就是把这些一卷一卷的图从地下室的一个地方用拖车拖到另外一个地方,然后把它们放在一个水桶里。我需要去一桶一桶地从另外一个地方拿来热水倒到桶里边,然后再把这些图纸从图卷里拿出来放在这个大的热水桶里,上面罩一个巨大的塑料布把它遮起来,这样熏1~2天它才会软化。然后我再把这些图纸拿出来放在另外一间特别大的屋子里面,把它们展平,拿特别沉特别大的板把它们压好,这要1~2天。之后我再回来把这些图拿出来登记,再把它运到该放到的位置上。这是一个流程,我每天都要做这三件事。

P:体力工作更多。

W:对,我每天去工作的时候第一件事就是把衣服脱了撸起袖子开始动,就是体力活,每天都要做。好像一个小时挣10美金,每天工作1~2个小时。我另外还有很多各种各样的活,反正挺累的,同时还要上学。那段时间经历是很艰苦的,每当想到那个时候,就觉得我还是很能吃苦的嘛。

P:就想着这都过来了也没有什么。

W:对。但是那时候真是压力大,所以说现在穷,其实那个时候更穷。

P:您做过一些儿童类、公益类项目,出发点是什么?公益项目其实对于设计师来说有的时候是需要情怀的。

W:我们做的好多项目都是情怀。我们其实挺艰苦的,如果回到这一点,9年时间我们真的是太艰苦了。很多人如果知道我们这9年经历过什么事情,都会感叹我们怎么坚持下来的,怎么活下来的。就一直不放弃吧。不行,说到这儿,我不哭。不要问我这个问题。

P:您做了这么多带情怀的项目,但是之前您也在纽约的大事务所做过让人感觉不需要情怀的、需要去展现自己能力或者说那种很炫的项目。前期可能是在过一种很光鲜的、不艰难的生活,但是后期又开始做这种有的时候会让您觉得苦的这些项目,这两种体验对您来说,是前一种收获更多呢,还是现在这条路让您觉得有成就感?

W:就是看重视什么了,这个确实反差极大,就是我成立公司这9年和我以前的生活反差是极大的。这几年真的是特别艰苦,我自己其实抗过来都还好,只是苦了我们公司的人,大家跟着我,都是靠着情怀跟我顶。但是对我来说,我觉得人活着一辈子要干什么,重视什么,每个人选择不一样的。如果你觉得挣钱让你快乐,让你能够生活更好,那就做啊,这个没问题。那问我什么让我更快乐,让我觉得更有意思,那就是现在我做的事情,那么我做就好了。当面临取舍的时候,会找觉得对自己更有意义的事情去做取舍。其实人都不是完美的,不可能达到一个完美的状态,只能找自己最重要的那个部分,保住它,其他的能牺牲的地方没办法就牺牲好了。

P:我觉得这个跟您的设计观是很契合的。因为您会觉得所有外界的不管是什么东西,最后落脚点还是在人的主观的内心感受上。如果内心觉得我愿意、我值得,就可以放弃这些。

W:是这样的。人生是有限的,有限的时间内肯定是抓重点。

六问:女性建筑师

图5:WHY Hotel意象草图

图6:WHY Hotel

图7:WHY Hotel室内

P:我们讨论过,在大众认知中一些女建筑师会有一些偏男性化的倾向或特质,比如更强势、更有侵略性等,以此在一个男性主导的行业里面获得更多认可。那在这一点上,您有过思考吗?

W:我觉得这是必然的一件事,男女性别导致的差异不光在建筑行业,在任何一个地方,都会存在。一开始的时候,我真的有一些抱怨,然而后来越来越认识到,那就正视这些事情,我们就是不一样。不用去睁着眼说瞎话,说我们平等,我们一样,我们能做同样的事情,然后我们也要得到同样的待遇这些。这个基本的生理机能就是不一样,这么多年来社会给女性的压力就是不一样么。

后来发现,那我们不用光盯着这些劣势,看看我们的优势是什么。比如说我们真的有第六感,我们真的很敏感,我们真的很细腻,我们想的一些事情他们真的想不到。比如说男性因为荷尔蒙的原因,他会努力地想让自己做强势的设计,要做出突出自己的状态,对我来说这就不重要啊,我觉得更需要柔和,跟环境融在一起,发现这样做出来的设计就是不一样啊(图5~图7)。如果世界上所有的建筑都强势地凸显自己,做这种工业化的、讲究肌肉感的东西的时候,人是很累的,其实有的时候人需要能跟自己精神相关的空间,那我们的优势很明显啊。

而且我觉得这个社会发展已经变了。我们在野外生存的时候,可能需要奔跑的力量,需要跟野兽博打的力量;工业时代我们可能需要这种逻辑思维,然后抑制每个人的个性,让效率化最大,等等。在这两种情况下,女性确实是没有优势的,那现在不一样了——个体化时代,人和人之间的关系是更重要的一件事。我们自媒体的发展,包括现在的消费升级,关注的都是人,是精神的状态。这个时候女性的优势就出来了。我们不说我们有多么女权主义,也不用强调我们有多么得悲惨,需要别人来照顾,我们就是发现自己的优势,利用自己的优势去做更好的事情就好了。

P:所以您心底是认同男性、女性确实有差异,不论这差异是生理特质导致的还是社会赋予的,我就是用这个差异性的身份去做差异性的设计就好了。

W:对啊,这个世界每个人和每个人都不一样,我们承认这种差异,而不是简化这个差异,为什么我们不充分利用我们的差异。

图片来源

图1:Jonathan Crary. Techniques of Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century [M].Cambridge: MIT Press, 1992: 49, 80.

图2:Bulletin of Yale University, Series 100 Number 6, July 30, 2004. WEI建筑设计事务所提供

图10:笔者绘制

其余图片由WEI建筑设计事务所提供