在美国“打眼”与“捡漏”

文:罗瑞峰 图:本刊编辑部

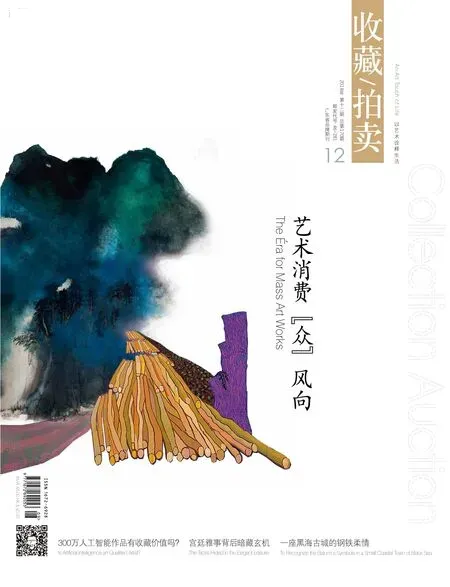

齐白石 《牵牛花蜜蜂》 立轴 设色纸本 17cm×51cm

岑青算是个有文化的年轻人,加之生长在北京,耳濡目染了很多京味儿文化,他自小就喜欢老物件儿,那时候还没有收藏的概念,他就是对老东西有特别的兴趣。所以当他有机会到美国工作两年,几乎所有的业余时间都放在了逛跳蚤市场和各种小拍了。

这期间,他买过不少的东西,捡过一些小漏,也打眼买过赝品。比如在跳蚤市场上花50美元买过同治朝的粉彩粥罐和光绪朝的官窑青花盘,在北京卖了6万元人民币;在小拍卖会上花500美元买了一块河南老乡做的仿古玉,实际上只值1000元人民币,着实让他反省了一阵子。还有一次在一位犹太人遗产拍卖会上,花了300美元买过一件光彩夺目的龙袍,九条龙绣得漂亮极了,但寄回国内一鉴定,原来是件19世纪50年代的戏服,并不是真正皇帝老儿的盛装。虽然不是真龙袍,但市场价却不低,岑青没舍得卖掉就收了起来,因为对于岑青来说,买龙袍的整个过程既开心又紧张,得到的结果既有趣又富有戏剧性,让他很享受。

还有一次有意思的捡漏,是他应邀参加美国同事在乡下的聚会,看到同事父亲的车库一角,有一张油腻腻的桌子,样式和岑青小时候家里用的八仙桌一模一样,后来听老爸说10块钱卖给了寄卖行,这时候突然间在异国他乡居然见到同样的一张桌子,让他感到无比亲切。因为美国的人工奇贵,所以家家都有各色各样的工具,每个男人都是钳工、管工、水暖工。当时美国老头儿是用那张八仙桌当了工具桌,所以岑青看到这张可怜的桌子上面放的全是扳手、钳子、螺丝刀。岑青和美国老头一聊,老头豪爽地说,“既然是你家的东西,干脆送你得了”。岑青连忙解释说,“那不是我们家的东西,只是样子一样而已”。所以当岑青提出要买下这张桌子的时候,老头儿也不再客气,说只要够我买一个旧工具桌的钱就可以,结果100美元成交。

成交后才想到,怎样把一张直径三尺(99厘米)的八仙桌运回国内的问题。岑青只好打越洋电话吵醒了正在熟睡的老爸,老爸果然厉害,两分钟就说得明明白白,老爸说过去到乡下买老家具、桌子椅子,都是拆了打成捆背回来。方法很简单:把桌子倒扣在地上,烧一壶滚开的水浇在桌子四角,然后轻轻活动开,八仙桌子瞬时解体。好的八仙桌的桌面一般是对拼,再差点的就是三拼,再拼得碎就不上档次了。因为都是榫卯结构,没有一颗钉子,一张看起来很大的桌子,马上可以拆成六个零件,两块桌面板儿加上四条腿,粗绳一捆,一个成年人就能轻松扛走。

这回的桌子岑青买得很幸运,寄回国内,老爸第一时间打来电话说,这是一张清早期的黄花梨八仙桌,还有明代的遗风,现在市价怎么也在60万元人民币上下吧。但岑青却不想卖了这张桌子,老爸也非常同意,说这是完璧归赵,物归原主。

就在岑青要结束在美工作的时候,所在城市恰好有一个小拍,都是很低的价。磨炼了两年的岑青买东西老练多了,不会太冲动。但还是有两张册页引起了岑青的格外注意,作者的名头大得很—齐白石。在20世纪,估计读过书的中国人都知道齐白石,所以岑青知道,指望这两张齐白石是真品的可能性应该很低。但这两张齐白石的小画,实在画得太好了,一幅着色的喇叭花,一幅水墨的小鸡,尤其是那幅小鸡,利用宣纸的晕染把小鸡那种毛茸茸的感觉表现得淋漓尽致,岑青想:就是仿品,也算是高水平啦!于是岑青决定如果不贵的话就赌一把。还好那场小拍上的中国人不多,岑青顺利地以200美元拿下。

东西到手后,岑青还是吃不准这两张齐白石到底是真品还是赝品,回国后就找了两个懂画的朋友,都说是荣宝斋的木板水印,所谓的“下真迹一等”,但毕竟不是真品,岑青就收了起来。说来也巧,表妹学画,很喜欢齐白石,偶然发现了这两张,非要拿去临摹,岑青也就答应了。表妹临摹不得法,就去请教自己的国画老师,国画老师也喜欢这两张册页,于是通过表妹非要买下这两张画,岑青说是差不多合人民币1500元买的,不知道该卖多少,国画老师说,那我就给你3000元吧。还没有等岑青答应,表妹那边就替他成交了。

事情过去了两年,岑青早都忘了这两张小画。但经常去拍卖会观摩画作的表妹有一天却突然告诉他,那两张小画上了春拍,估价为30万—50万元。岑青开始还半信半疑,心里觉得奇怪,两幅小画怎么会突然从木板水印变成了齐白石真迹了呢?后来去看了最后的预展,果然是自己的那两张小画,待看了介绍,才知道自己有多么粗心。拍卖会的介绍上说,“这两张齐白石的小品画,是其晚年的精品,当时齐大师为了防伪,还专门在两张画中间盖了骑缝的钢印,这是齐白石独门的防伪措施之一”。

在岑青手里的半年时间里,他居然没有发现。这次在预展柜台,他对着灯光仔细看,果然有“齐白石”三个篆字的印章盖在了两张画的边缘。

这两张小画最后拍了多少,岑青已经没有兴趣知道,但这个教训对于他而言太深刻了,搞收藏需要细心、细心、再细心呐!

明式八仙桌