锡林郭勒盟2006-2015年植被NPP变化分析

汤曾伟,王 宏,李晓兵,迟登凯,李晓慧

(环境遥感与数字城市北京市重点实验室,北京师范大学地理科学学部,北京 100875)

植被净初级生产力(net primary productivity,NPP)定义为绿色植被在单位时间、单位面积内由光合作用所固定的有机质总量(gross primary productivity,GPP)减去自身呼吸作用(autotrophic respiration,RA)后还剩余的有机质部分,单位为g·(m2·a)-1[1-2]。NPP作为地表的碳循环和能量传递的重要部分,不仅直接反映了植被在自然环境下的生产能力和生产质量,同时也成为了判定全球或者局部区域生态系统碳汇和碳源的重要因子[3]。

NPP估算模型根据模拟方式的不同大致分为气候生产力模型、生态过程模型和光能利用率模型3种。典型的气候统计模型有Miami模型和Thornthwaite Menorial模型、朱志辉[4]建立的北京模型、周广胜和张新时[5-6]建立的综合模型、Lin[7]建立的分类指数模型,以及基于国际生物学计划(International Biological Programme,IBP)研究期间世界各地的植被资料建立起来的Chikugo模型。生态过程模型的代表有BEPS[8]、TEM[9]、Forest-BGC[10]以及BIOME-BGC[11]模型。光能利用率代表模型有GLO-PEM[11]、C-FIX[12]和CASA模型[13]。本研究采用CASA模型,一是因为其参数简单,能随时间和地点变化而变化,并通过水分和温度进行校正,可直接向全球推广;二是因为植被冠层光合有效辐射吸收比例可以通过卫星获取,不需要野外实测;三是作为一种遥感模型,该模型可以做到长期监测NPP月、季、年的动态变化。

锡盟地区作为我国也是全世界温带草原中植被保存最完整、饲用资源量最大、草地类型最多的地区,其生态环境变化一直备受关注。但随着近些年来人类在该地过度放牧、开采大型露天矿,以及对土地的不合理利用等,导致该地草原退化严重。因此,长期对该地的植被生产力和其影响因子进行监测显得尤为重要。金云翔等[14]通过对归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)和生物量数据进行回归,估算了该地区2005―2009年间不同草原的草产量;刘海江等[15]直接应用美国MOD17A3数据分析了锡盟地区2000―2010年间NPP时空变化和其气象响应;龙慧灵等[16]运用NOAA数据估算了整个内蒙地区的NPP,得出NPP受降雨影响最密切的月份在10月和4月的结论。

当前大多数研究以分析NPP及其气候响应居多,较少考虑牧畜等因素。牲畜作为草原生态系统不可缺少部分,其生长发育、进食排粪等生理过程都会对草原产生举足轻重的影响。另外,牧畜因素作为草原生态和国民经济的连接部分,直接关系生产。研究牧畜量对生产力的影响,最关键点在于可进行人为调控,并且可控性远远大于气象因素,其研究成果对于决策制定、管理规划的意义更加重大。为此,本研究以锡林郭勒盟全境植被为研究对象,采用CASA模型探究其近10年来NPP的变化趋势,以及NPP与气象因子、牧畜量之间的关系,为锡盟草原的土地管理、土地规划提供决策支持。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

锡林郭勒盟行政区位于111°09′-119°58′ E,41°35′-46°46′ N,为内蒙古自治区所辖盟,驻地锡林浩特,位于中国的正北方,内蒙古自治区的中部。该地属于干旱半干旱的温带大陆性季风气候。全年盛行西北风,年平均气温1.3~4.8 ℃,最高气温达21 ℃(7月),最低气温-20 ℃(1月)。其降水从西北到东南递增,年均降水量150~400 mm,东部降水量一般在400 mm以上,而阿巴嘎旗以西、正镶白旗北部以及镶黄旗等锡盟南部地区年降水量则一般不足 200 mm。锡林郭勒盟地区植被以草原为主,草地占植被面积高达95%,呈水平地带性分布,主要以草甸草原、典型草原和荒漠草原为主。

1.2 数据来源及预处理

研究所用到的MOD13Q1产品来自USGS,该数据为经过校正后的16天250 m NDVI三级产品。由于锡盟草原区气候寒冷,每年冰冻期长达5个月,因此只选取每年4-10月的数据。研究区范围位于分幅格网h25v04、h26v04内,共计280幅(7个月×2景×10年×2格)影像数据。对每旬两景影像镶嵌和重投影,为使研究区变形量最小,采用42° N、46° N作为南北标准纬线,115° E作为中央经线。气象数据来自中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.cn/),选取锡盟境内及其周边共计27个气象站和13个辐射站在2006-2015年间地面气候月值数据集和太阳辐射月值数据集。中国土地利用类型空间分布图[17-19]数据来源来于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)。牧畜量数据来源于锡林郭勒盟统计局(http://tjj.xlgl.gov.cn/ywlm/tjsj/lnsj/scqk/)

1.3 NPP估算模型

本研究在Potter[20]建立的CASA模型的基础上,采用朱文泉等[21-22]模拟的中国典型植被最大光能利用率εmax作为参数,该模型能够很好地模拟中国不同类型草地的时空变化特征[23],其计算公式如下:

NPP(x,t)=APAR(x,t)×ε(x,t)。

(1)

式中:APAR(absorbed photosynthetically active radiation)表示像元x处的植被冠层在t时间段内吸收的太阳辐射(MJ·m-2),其取决于当地太阳辐射总量和不同植被的自身生理特性,计算方法如公式(2)所示。ε为x像元在t时间段的实际光能利用率(gC·MJ-1),计算方法如公式(3)所示。

APAR(x,t)=SOL(x,t)×[FPARNDVI+(1-α)FPARSR]×γ。

(2)

式中:SOL为太阳总辐射量(MJ·m-2),FPARNDVI和FPARSR分别为通过NDVI和SR计算得到的植被冠层光合有效辐射吸收比例系数,由于经NDVI所估算出的值比实测值要高,而SR所估算的值要比实测值低,通过调整系α,得到实际光合有效辐射吸收比例。γ为一常数,取值0.5,表示植被所能利用的光合有效辐射量占太阳总辐射量的比例。

ε(x,t)=εmax×Tε(x,t)×Wε(x,t)。

(3)

式中:Tε和Wε分别表示x像元处的植被在t时间段的温度胁迫系数和水分胁迫系数,计算方法参见公式(4)和公式(5)。εmax表示最大光能利用率,和植被类型有关,采用朱文泉等[21-22]模拟的中国典型植被最大光能利用率。

Tε(x,t)=Tε1(x,t)×Tε2(x,t);

(4)

Wε=0.5+0.5×E(x,t)/EP(x,t)。

(5)

式中:温度胁迫系数由低温胁迫系数Tε1和高温胁迫系数Tε2共同决定,水分胁迫系数Wε反映水分环境变化扰动光合作用程度,当地表环境处于极干旱时,取值0.5,当地表极湿润时取值1。这里采用周广胜和张新时[5-6]模型中的区域实际蒸散量E(x,t)和区域潜在蒸散量EP(x,t)之比来反映地表环境湿度。

1.4 分析方法

本研究逐像元计算NPP的线性趋势斜率和变异系数来反映锡盟2006―2015年间植被净初级生产力的变化趋势。线性趋势斜率和变异系数计算公式如下:

(6)

(7)

式中:K为监测指标的的趋势斜率,CV为变异系数。n为监测指标的样本数,此处取10,表示10 a。NPPi表示第i年的NPP取值。NPPmean表示10年来锡盟地区的NPP平均值。趋势斜率反映样本的增减情况,若趋势斜率大于0,则表示样本变化呈增加趋势,若趋势斜率小于0,则表示样本变化呈减小趋势。

NPP及其影响因子之间的响应规律通过计算相关系数来反映。当k=2时,称为零阶相关,只计算两个变量的Pearson相关系数。若有k(k>2)个变量x1,x2,…,xk(此处变量指估算的NPP和其影响因子),则两个任意变量xi和xj的g阶偏相关系数计算公式为:

Rij(l1,l2,…,lg)=

(8)

式中:右边均为相关变量的g-1阶偏相关系数。

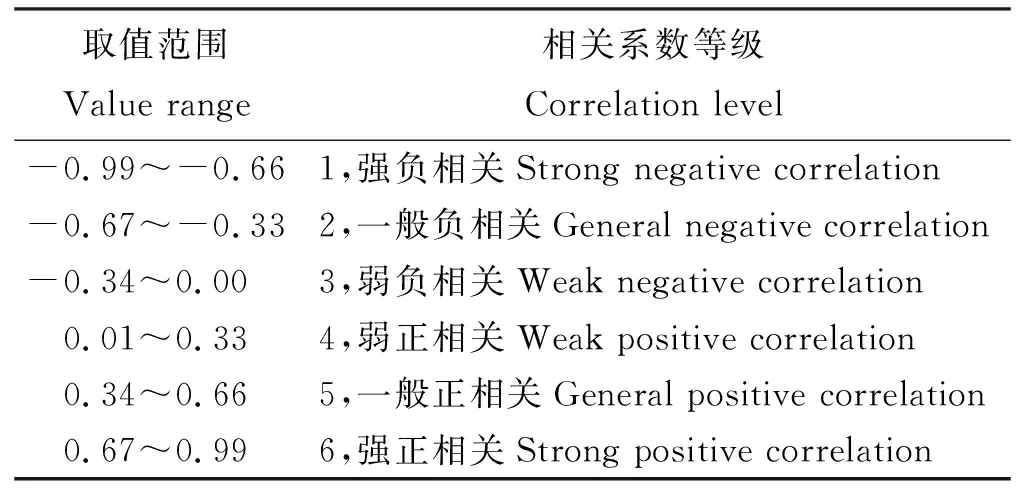

为了进一步分析NPP变化及其影响因子之间的相关性,将计算出来的相关性按照数值大小进行分级,其分级标准如表1所列。

表1 相关性分级标准Table 1 The level of correlation classification

2 结果与分析

2.1 估算结果精度验证

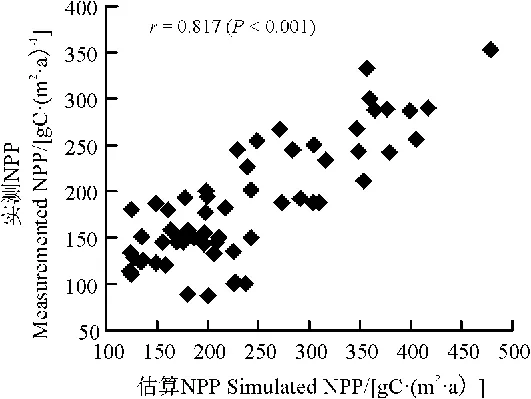

在研究区内设置了60个250 m×250 m的样区,每个样区四角和中心再设置1个1 m×1 m的小样方,并于2011年进行了生物量和坐标信息调查,取5个小样方的平均生物量作为大样区的生物量。将生物量数据转换为NPP后与估算的NPP数据进行相关性分析,如图1所示。相关性分析结果显示,其相关系数为0.817(P<0.001),说明估算的NPP与真值之间显著相关,采用改进CASA模型来估算锡林郭勒盟地区的植被NPP是可行的。

图1 实测NPP与估算NPP的关系Fig. 1 Relationship between the simulated net primary productivity (NPP) and measured NPP

2.2 NPP空间分布特征

2006-2015年锡林郭勒盟植被NPP估算结果如图2所示。锡盟地区NPP在0~750 gC·(m2·a)-1。平均植被净初级生产力为250.7 gC·(m2·a)-1,该结果与赵芬[24]、杨勇等[25]和Zhang等[26]估算结果基本一致。在空间分布的趋势上,锡盟地区整体呈现西南向东北递增的态势,将这一态势和锡盟地区的植被种类水平分带、水热条件等进行对比,发现走势规律基本一致,这说明水热条件在一定程度上影响该地区的NPP大小。其中NPP较低的地区有二连浩特市和苏左旗西南部地区,这些地区大多为荒漠草原,植被种类以禾草小针茅(Stipaklemenzii)、沙生针茅(S.glareosa)和糙隐子草(Cleistogenessquarrosa)等为主,取值在0~100 gC·(m2·a)-1。由苏左旗东北部、镶黄旗和阿巴嘎旗组成的锡盟中部典型草原区NPP取值在125~250 gC·(m2·a)-1。由镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗组成的中南部地区植被大多以灌丛和温带丛生禾草草原为主,NPP取值略高于中北部地区,在240~350 gC·(m2·a)-1。NPP较高的地区有东乌珠沁旗和西乌珠沁旗,此地和通辽市新安盟接壤,植被类型大多为草甸草原、灌丛以及落叶阔叶林等,部分地区NPP取值在500 gC·(m2·a)-1以上。

2.3 NPP时空变化趋势

2006-2015年间锡盟大部分地区NPP均呈上升趋势,但增长幅度不大,平均增幅4.56 gC·(m2·a)-1。整体增幅呈现东北高、西南低的格局,与草原类型分布一致,即草甸草原增幅>典型草原>荒漠草原。其中,NPP增长最快的地区位于东乌珠穆沁旗和西乌珠穆沁旗的东北部,趋势斜率在15 gC·(m2·a)-1以上。NPP增长较慢区域位于苏左旗和苏右旗,且部分地区NPP增长为负。以上两个区域变异系数较小,大部分在0.2以下,可以将这些地区划分为生态稳定区。在阿巴嘎旗、锡林浩特市以及东西乌珠沁旗四地交界处的趋势斜率均在5~20 gC·(m2·a)-1,但是该地NPP变异系数值较大,在0.30以上,较其他旗(市)而言植被净初级生产力波动明显,是锡林郭勒盟的生态敏感区。这也说明锡林郭勒盟草原的生态不稳定区域正在其中部转移,且由西向东扩张,而西部荒漠草原由于最先经历该阶段,生态已趋于相对稳定。

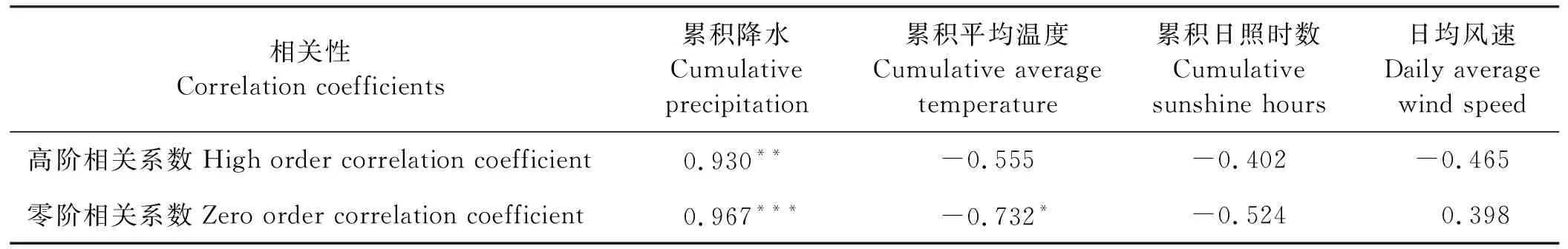

2.4 NPP变化与气象因子关系

NPP及其气象因子相关系数结果(表2)显示,部分高阶偏相关性的显著性水平并不高,并无统计学上的意义。因此,本研究只讨论其零阶相关。锡林郭勒盟地区年均NPP及其气象因子之间的年际变化(图3)显示,该地区NPP走势和降水走势基本一致,相关系数为0.967且P<0.001,因此认为NPP和降水量显著相关。对于累积平均温度而言,两者在0.05水平上显著负相关,相关系数为-0.733。单从相关系数和曲线走势来说,累积日照时数对NPP还是有一定负面影响的,其原因在于当日照时超过植被光合作用所需时,随着日照时长的增加,温度也会增加。相反,大风速对于该地区的NPP增长在一定程度上是起促进作用的,其原因在于风速越大,气体环流越明显,降温也越明显,且由降温减少的水汽蒸发大于起风造成的水汽蒸发。

逐像元计算NPP和气象因素之间的相关性结果(图2m-p)及像元相关性统计结果(图4)显示,NPP与累积平均温度达到一般负相关的像元数有62.7%,达到强负相关的像元数有23.5%。对于累积最高温度这一指标,负相关态势更加明显,达到强负相关的像元数有28%,比累积均温度的强负相关像元数高出5个百分点,相反,对于累积最低温这一指标而言,负相关程度并不是太高。其原因在于高温直接加速当地的水分蒸发,且当温度过饱和时,植被会为了减少蒸腾作用而关闭气孔进而减少光能作用。并且,NPP和温度的相关性会随地域不同而不同,总体上东部的草甸草原和灌木植被所反映的负相关态势更加明显,也就是说该地NPP对气温响应更为敏感,受降水和气温协同控制明显。另外,锡盟地区NPP和降水的正相关性具有普遍性(图2p),基本不随空间变化而变化。其中,达到强正相关的像元数目比有83.8%,达到一般负相关的像元数目比有14%,所以可以认为降水因子是影响锡盟地区植被生产力大小的最主要因子。

图2 锡林郭勒盟2006-2015年NPP变化以及其与气象因子间的相关性Fig. 2 Net primary productivity (NPP) variation and correlation to meteorological factors in Xilingol league from 2006 to 2015

图a-j分别为2006-2015年的NPP空间分布图,图k为NPP变异系数图,图l为NPP趋势斜率图,图m-p分别为NPP与累积最高温、累积最低温、累积平均温度和降水量之间的相关性。

The spatial distributions of vegetation NPP are in boxesa-j. The coefficient of variation is shown inkand the slope trend is shown inl. The correlation between NPP and cumulative maximum temperature, cumulative minimum temperature, cumulative average temperature, and precipitation are in boxedm-p, respectively.

表2 NPP及其气象因子之间相关性Table 2 Correlation coefficients for net primary productivity (NPP) and climatic factors

“*”,“**”和“***”分别表示通过显著性水平为0.05、0.01、0.001的检验。下同。

“*”,“**” and “***”show significant differences at the 0.05, 0.01, and 0.001 level; respectively; similarly for the following tables.

图3 NPP及气象因子年际变化规律Fig. 3 Annual variation of net primary productivity (NPP) and meteorological factors

图4 像元的相关性统计Fig. 4 Correlation statistics of pixels

1-6同表1所示。

1-6 are the same as Table 1.

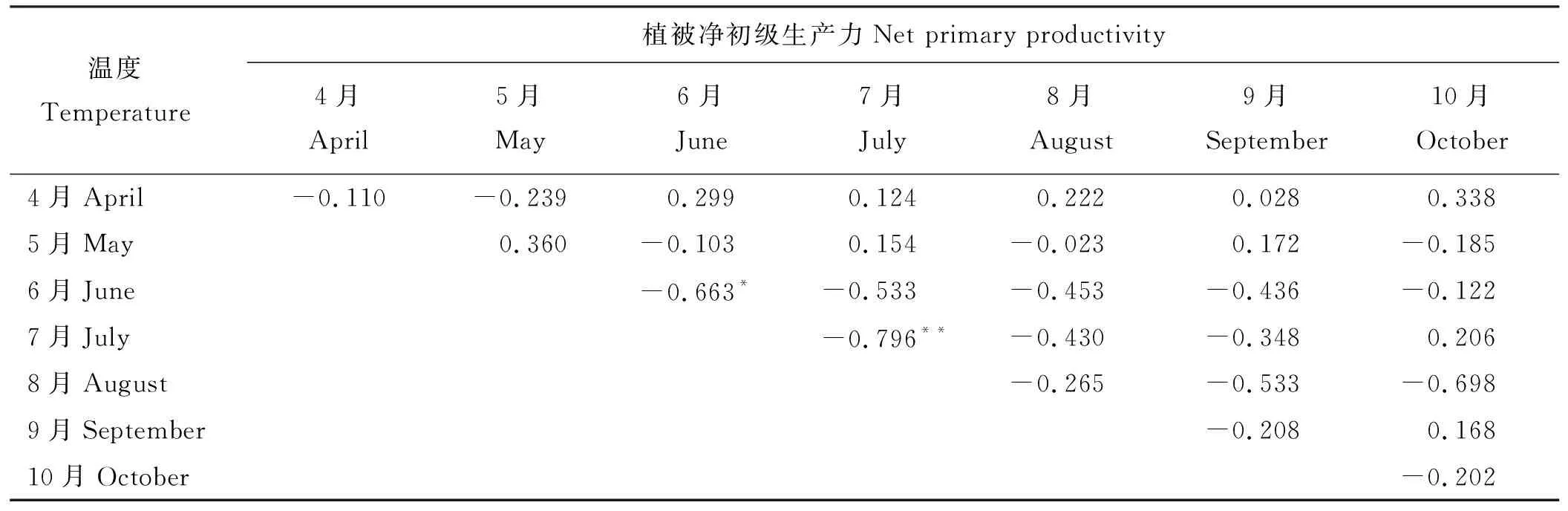

为了分析降水和累积最高温度对研究区NPP的影响机制和滞后效应,分别计算该地区月NPP与其前期降水、前期月平均最高温度的相关关系(包括当月),结果显示,锡盟地区6、7月份降水和当月以及后期NPP显著相关(表3),该结论与Zhang等[26]研究结果一致。特别是6月份降水,NPP对其滞后响应长达3个月。该时间段正处雨季和植被生长期,降水相对较多,部分雨水能渗入地表,补给地下水,供植被后期所需,因此滞后周期较长。而4月返青期,降水仅与当月NPP显著相关,其原因在于该时间段内降水较少,单次降水就足以改变植被生长状况,地下水无法得到储备。同样,当10月植被进入枯黄期后,前期降水对植被NPP影响明显减弱,只有当月降水与其显著相关。NPP对温度的响应没有明显的滞后效应,温度对植被生产力的影响主要集中在当月(表4)。由于6月和7月正处植被生长季,高温对光合作用有一定弱化效果,从显著性水平和相关系数绝对值大小可以看出,这两个月NPP对当月的温度的响应较其他月份更加明显,该结果和NPP对降水的响应规律一致。

2.5 NPP变化与牧畜量关系

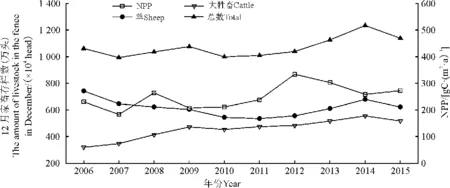

将锡林郭勒盟地区12月末家畜在栏数目归一化成标准羊单位,并以此作为牧畜量指标分析其与NPP之间的关系。经计算,两者之间无显著相关性(P>0.05),这与通常认知有所差异。其原因一是未考虑牲畜养殖过程中的正面效应,比如在轻牧条件下牧草生长速率会大于围封牧草,牲畜排泄物也可以对土壤理化性质进行改良[27-29]。二是忽略了物理气象因素的缓冲作用,在2007年该区域牧畜量大幅度下降(图5),理论上生产力会得到恢复,但当年NPP曲线却下滑至谷底,其原因在于降水量大幅度减少抵消掉了牧畜量减少带来的生产力回复。在牧畜量保持增长的2008和2012年,NPP曲线却攀至波峰,其原因在于降水量的大幅度增长作为决定性因子控制了当地生产力变化。三是不同的类型牲畜对草原生产力影响机制不同。在降水和大牲畜数目都比较平稳的2009-2011年,羊类数目的下降明显带动了NPP的上升。同样,在2012-2015年,羊类和NPP的负相关性远比大牲畜明显。其原因在于不同类型牲畜进食习惯存在较大差异。通过实地观察发现,羊类通过牙齿啃食的方式进食,而大牲畜则靠舌头卷食方式进食,前者对植被根系的物理破坏远大于后者,导致羊类啃食过后的草地恢复难度较大。其次,羊类和大牲畜不同程度的啃食和践踏还会对草地产生不同的生理生化刺激,导致植被在基因尺度上发生改变[30-31],长时间的积累效应造成植株性状表达变化,当这一变化扩散到区域尺度时,该区域植被生产力自然而然发生变化。另外,由于大牲畜的养殖周期过长、养殖难度和成本更大,从经济角度而言,牧民更愿意养殖羊类,导致该地羊类畜养数目大于大牲畜数目,进一步加剧了放牧对NPP的扰动。因此,在政策的制定方面,通过养殖产品替代能够一定程度上提高草地生产力,加强草地生态稳定性。

表3 月植被净初级生产力和月降水量的相关关系Table 3 Correlation coefficients for monthly precipitation and monthly net primary productivity

表4 月植被净初级生产力和月平均最高温度相关关系Table 4 Correlation coefficients for average monthly maximum temperature and monthly net primary productivity

图5 NPP与牧畜量年际变化Fig. 5 Annual variation of net primary productivity (NPP) and total amount of livestock

3 讨论与结论

本研究基于CASA模型对锡林郭勒盟地区2006-2015年间的植被净初级生产力进行了估算,并且进行了精度验证和变化分析发现,在时间尺度上,锡盟地区的NPP量在10年间呈增长趋势。这一结论和Hicke等[32]在研究全球碳循环和CO2浓度时得出的结论相吻合。其原因可能与近几年来退牧还草等保护政策的实施和CO2的施肥效应有关。另外,不同地区的增长率和生产力波动情况呈现明显的水平地带差异。其中阿巴嘎旗、锡林浩特市以及东西乌珠沁旗四地交界处NPP波动情况最为明显,属于生态敏感区域,也说明该地区生产力受扰动明显,草原的生态破坏正在其中部转移,且由西向东扩张。在空间尺度上,NPP空间分布趋势和地域植被类型、水热条件分布有关,东部地区以草甸草原、灌丛以及落叶阔叶林为主,其生产力远大于中部典型草原和西部荒漠草原。

NPP和气象因子之间的响应关系明显。降水为该地生产力的决定性要素,且具有空间的普遍性,基本不随地域变化而变化。当降水量变化较大时,其对NPP的胁迫和扰动几乎可以抵消掉其他因子绝大多数的影响。温度因子和NPP呈负相关关系,尤其是累积最高温这一指标,但是该关系不具全域的普遍性,受地域和植被类型影响明显。当某地降水未饱和时,降水影响远大于温度影响。当某地降水充足时,NPP受二者协同控制明显。日照时间和风速等指标与NPP之间相关关系不显著,但会对当地温度和土壤湿度等造成一定影响。另外,在分析气象因子对NPP的影响机制和滞后效应时发现,6、7月份降水和当月以及后期NPP显著相关,滞后效应明显,而温度对NPP影响无明显滞后效应,仅与当月NPP显著负相关。

单从NPP和牧畜量两个指标而言,相关性并不显著。这一结论与通常认知有所不同,说明二者关系并不是简单的放牧强度增大NPP就会下降。草地生产力变化是一种以降水为驱动、多因素共同调节的过程。在分析草原牲畜对生产力影响时,除了牧畜量外,还要引入其他影响因素,比如放牧时间段的影响[33-34]、牲畜排泄物对土壤有机质的改良[35],以及不同牲畜的啃食方式对草类根系的物理损伤和生理生化刺激等。因此,对于提高锡林郭勒盟草地生产力和当地的政策制定,并不能只单纯的借助围栏封育、减少牧畜量等措施。这些措施在一定程度上会导致草地鼠害防治受限、疾病预防不便、村户间及牧户间的纠纷加重等。所以,如何找到载畜量和草地生产力的生态经济平衡点,并因地制宜,结合当地文化,多角度、多方位措施结合才是关键。

对于草地生产力机制研究而言,是一个长期且复杂过程,比如要想通过卫星手段检测到因为植株基因突变引起的性状表达变化至少需要几十年的时间序列,本研究不足之处在于研究序列过短、选取因子较简单。因此,在研究锡盟地区的植被生产力变化和其影响因子的关系过程中,如何把复杂因子对生产力影响通过模型引入计算机,并进行模拟预测和可视化表达,从而减少实地实验和研究成本,是研究草地生产力调控机制的下一个难题。