利用方式对山地草甸植物多样性的影响

侯钰荣,李 超,杨淑君,魏 鹏,李学森,阿斯娅·曼力克

(新疆畜牧科学院草业研究所,乌鲁木齐 830000)

引 言

草地群落是许多植物种聚集在一起形成的集合体[1-3]。利用方式不同,导致这个集合体呈现出不同状态[4],也间接地影响了草地群落的组成、结构和功能[5],最终反应在草地群落的植物多样性方面[6-7]。对植物多样性的研究,有助于深入探索草地群落的功能稳定性,同时方便采取维持稳定功能性的措施[8-10]。本文借助刈割、放牧和围封三种利用方式展开对山地草甸群落多样性的研究,为谢家沟试验站的植物保护和群落稳定提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验区简况

试验地位于新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县谢家沟,分布着典型的山地草甸草地类型,植物种类丰富,生长茂盛,群落主要由禾本科牧草、各种杂类草组成,多年来一直作为放牧利用;当地牧压大,牧民对草地的保护意识薄弱,草地出现不同程度的退化现象。山区气温低,所以植物生长季节短。土壤为黑色的草甸土,0~30 cm土层松软、根系含量多,草地植被退化程度差异较大。

1.2 试验设计及测定方法

样地的设置采用典型样方法,以乌鲁木齐南山谢家沟试验基地的山地草甸的不同利用方式(割草、放牧、围封)为研究对象,应用GPS定位,按季节顺序在2017年4-9月每月在固定样地内随机选取50 cm×50 cm的样方6个,按植物群落学方法分种记载与监测样方的物种组成、物候期、地上生物量、高度、盖度、密度(20 m×20 m样地)。调查方法如下:

高度:以植物种为依据,每个样方中选取6株,测其自然高度;

密度:以样方中每种植物株数计算;

盖度:以针刺法为依据,每个样方100针;

频度:以样圆法为依据,抛甩20次,记录样圆内出现的所有植物种类及出现次数;

地上生物量:以样方为单位,分种齐地面剪下,分种称鲜重和风干重。

物种丰富度指数采用物种数S和Margalef指数(Ma);

多样性指数采用Simpson指数(D)和Shannon-Wiener指数(H);均匀度指数(J)采用Pielou均匀度指数。

1.3 数据分析

利用Excel2010进行相关统计与分析。

2 结果与分析

2.1 三种利用方式草地植物分布情况

由表1可知,三种利用方式的山地草甸群落植物名录有所区别,刈割群落包括25种植物,放牧群落包括23种植物,围封群落包括31种植物。从植物多样性角度看,围封>刈割>放牧。

表1 三种利用方式草地植物分布情况

续上表

2.2 不同利用方式草地植物群落高度的动态变化

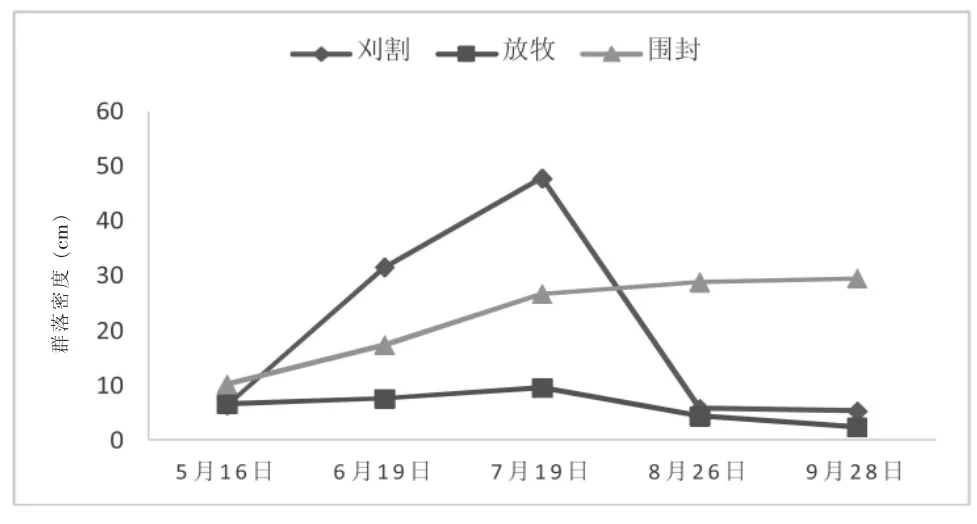

由图1可知,三种利用方式的山地草甸群落高度的变化趋势基本相似,均为“低-升高-持续升高-降低-持续降低(或持平)”。5月和9月的群落高度相似,在整个生长季内处于最低水平,6月群落高度达到生长季内最高峰。结合三种利用方式来看,刈割对群落高度的影响最大,群落高度在刈割前后起落幅度较大,而放牧和围封的群落高度影响较小,群落高度变化比较平缓。秋季时,仅有围封群落的高度较高,群落平均高度达到29.44 cm。结合利用方式分析,春季植物返青时群落高度相似,随着利用方式的改变,对群落高度的影响显而易见。

图1 不同利用方式草地植物群落高度动态变化

图2 不同利用方式草地植物群落高度动态变化

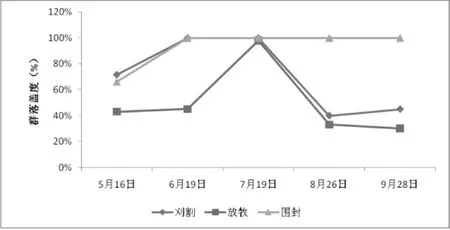

2.3 不同利用方式草地植物群落盖度的动态变化

由图2可知,不同利用方式群落盖度差距较大。围封利用的群落盖度从6月19日达到100%时,后期均保持在此水平,刈割利用的群落盖度6月19日至7月19日(刈割前)都保持在100%,刈割之后,盖度大幅度下降,而放牧利用的群落盖度变化最大,仅在7月19日盖度达到达到100%,其他时间段均变化较大。

2.4 不同利用方式草地植物群落密度的动态变化

由图3可知,刈割和放牧利用方式群落密度随着生长周期的延续,依次减少,而在6月19日时,刈割群落的密度达到生长期内的峰值,这与围封群落相同;与之相反的是,围封群落的密度一直处于上升趋势,三种利用方式对群落密度的影响很大,从草地利用角度考虑,刈割较放牧更有利于草地生态恢复。

图3 不同利用方式草地植物群落密度动态变化

图4 不同利用方式草地植物群落地上生物量动态变化

2.5 不同利用方式草地植物群落地上生物量的动态变化

由图4可知,刈割利用的群落地上生物量在生长期内变化幅度较大,6月19日达到最高峰,可达2 380.3 g/m2,这与平常认为的开花期是生物量最大时期不符,原因可能是因为6月19日植物体内水分含量高,粗纤维含量少,鲜重达到最大值;一般的刈割期是8月初(开花期),此时植物粗纤维含量略高,植物的干鲜比重较大,因此,收干草一般选择8月刈割晾晒。围封利用的群落地上生物量自6月19日起至9月28日,发展较平缓,而放牧利用的群落地上生物量一直都处于最低,尤其是8月26日-9月28日(秋季),地上生物量很低,仅为19.8 g/m2。

从三种利用方式来看,围封较其他两种利用方式地上生物量发展较平缓,有利于生态良性循环。

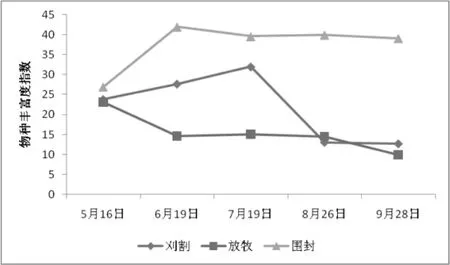

2.6 物种丰富度变化

根据测定和计算(图5),刈割和放牧利用方式的草地植物种类随着生长周期的推移,物种数均在增加,至6-7月时物种数趋于稳定,最高可达20种,而放牧草地在6月-8月植物种类仅为8种,与刈割和放牧相比,差距较远。三种利用方式对山地草甸草地物种丰富度的影响较大。围封草地的物种丰富度指数一直处于较高水平,且变化幅度相对较小,且与放牧利用的草地物种丰富度指数变化略呈相反趋势,刈割利用草地的物种丰富度指数处于放牧和围封之间,受刈割影响,刈割前后物种丰富度指数变化幅度较大。三种利用方式的物种丰富度的最高值出现时间不同:刈割出现在7月19日,放牧出现在5月16日,围封出现在6月19日,可以看出,利用方式不同,对草地物种丰富度最高值出现的时间有一定影响。

图5 不同利用方式草地物种丰富度的变化

图6 不同利用方式草地物种均匀度的变化

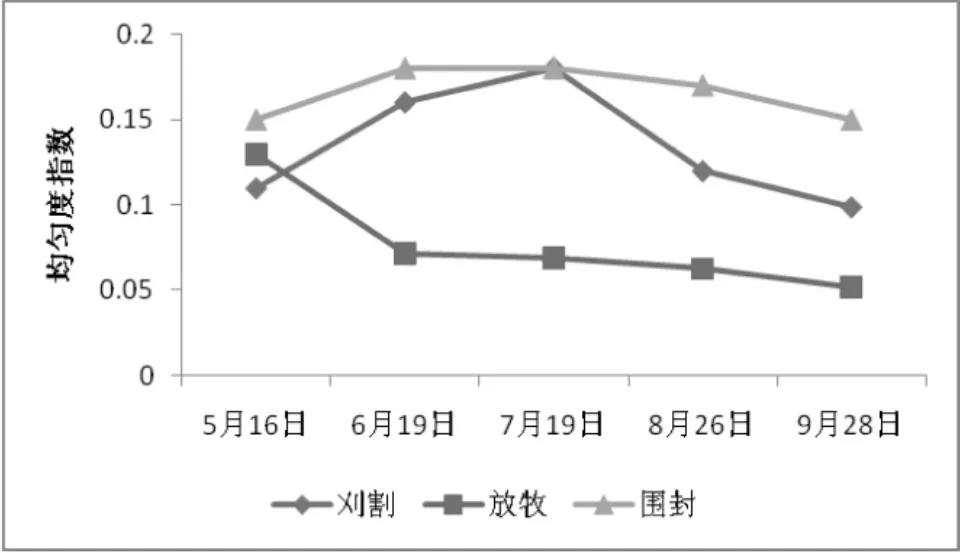

2.7 物种均匀度变化

一般来说,适度利用会增加群落均匀度。适当的干扰可以促进植物分蘖或分枝,增加草丛密度,群落均匀度稳定。由图6可知,三种利用方式下的群落均匀度变化呈现不同趋势,围封草地的均匀度呈现先升高,再逐渐降低的趋势,最高峰值出现在6月19日;刈割草地的均匀度与围封草地的均匀度变化趋势相同,也呈现先升高再降低的趋势,不同的是,刈割草地的最高峰值出现在7月19日,出现最高峰值的时间不同,但峰值数值相同,都为0.18,且刈割草地在刈割后,均匀度呈现大幅度下降;放牧草地的群落均匀度变化趋势较为复杂,呈现先降低,再有小幅回升,再下降的趋势,分析原因,可能与放牧干扰关系较大,5月16日草地植物群落返青正常生长,优良牧草被啃食后,草地均匀度开始下降,再加之气温逐渐升高、降雨增多,气候因素给草地输入的能量大于啃食造成的输出能量,草地均匀度又开始慢慢回升,到8月26日,气温下降,降雨减少,再加上家畜的啃食,牧草再生性减退,可食牧草大量减少,群落均匀度再次降低,到9月28日,气候变凉,牧草停止生长,生长周期结束,群落均匀度达到年内最低。

2.8 物种多样性变化

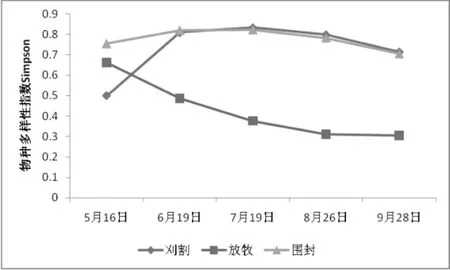

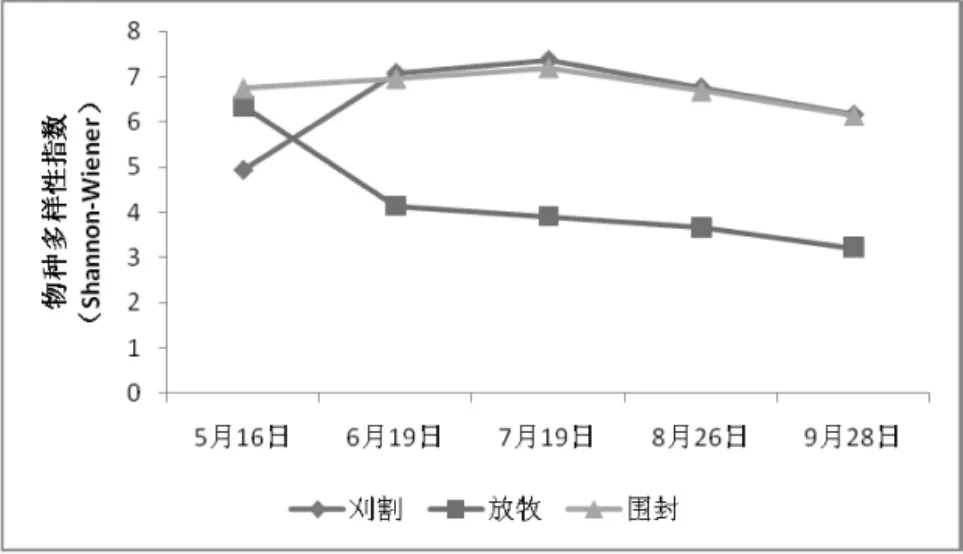

群落物种多样性是Shannon-Wiener和Simpson多样性指数。由图7和图8可知,放牧草地和围封草地的变化趋势截然相反,而刈割草地多样性指数在5月16日时低于放牧和围封草地,而在6月19日时快速升高,与围封草地处于同一水平,之后的发展趋势与围封草地相同。

图7 不同利用方式草地物种多样性(Simpson)的变化

图8 不同利用方式草地物种多样性(Shannon-Wiener)的变化

3 讨论与结论

三种利用方式对草地群落多样性影响均有不同。根据测定和数据分析,现将刈割、放牧、围封三种利用方式对草地的影响总结如下:

(1)春季植物返青时群落高度相似,随着利用方式的改变,对群落高度的影响显而易见。三者的最高峰值均出现在7月19日,但高度悬殊较大,刈割>围封>放牧;从草地群落盖度来看,7月19日,三者群落盖度均达到100%,随之,围封的群落盖度一直保持在100%,而放牧和刈割的群落盖度都有大幅下降;从草地群落密度来看,围封方式的密度一直处于上升趋势,至8月26日达到稳定,刈割和放牧方式一直处于下滑状态,但刈割的群落盖度高于放牧的群落盖度;从草地群落地上生物量来看,8月26日之前,刈割处理的地上生物量远高于其他两者,围封方式处于缓慢上升趋势,放牧方式的地上生物量变化不规律,7月19日有个小幅回升,可能原因是草群中不食牧草数量增多,造成地上生物量增大。

(2)从物种丰富度和均匀度来看,围封方式一直处于最高水平,刈割方式其次,放牧方式最低;从多样性来看,围封和刈割方式的发展趋势相似,而与放牧的发展趋势截然相反。