长江与国防

——基于抗日战争经验的分析(二)

文/张文木

(接上期)

长江不仅对于中国内部统一,而且对于抵御“外族进攻”都具有重大的战略价值。在论述完长江对中国政治的影响后,马汉提醒西方列强注意利用长江分裂中国的可能性,他说:

中国的统一或分裂不是由人事先规定的,但是政治家需要考虑到这两种情形。

马汉明白,长江是中国政治联系的枢纽;一旦失去长江,从某种意义上说就失去了统一的中国。

马汉的海权理论提出后,在英国、德国、日本等国广泛传播,马汉对中国长江特别是对“中部长江”的战略地位的分析引起各帝国主义列强的高度重视并成为后起的德、日等新兴工业国家制定外交政策的重要依据。1899年4月28日,英俄曾达成沿长江两岸瓜分中国路权的协议,1900年《辛丑条约》之后中国被分割为数块。1858年清政府与英国签订的不平等条约《天津条约》中增辟的11个通商口岸中就包括汉口。1861年3月汉口正式开埠。在老汉口镇的下游沿长江先后开辟了汉口英租界、汉口德租界、汉口俄租界、汉口法租界和汉口日租界五国租界。这些租界独立于中国政府管辖之外,在界内分别设置工部局、巡捕房、领事法院(庭)等,完全成了中国境内的“国中之国”。

英国对武汉最下功夫,是冲锋在前的列强。1858年《天津条约》开汉口为商埠后,当年12月8日,英国特使额尔金(James Bruce)率舰由上海来到汉口,是为外国兵轮进入汉口之始。1861年春,英国驻华海军司令贺布(James Hope)、参赞巴夏礼(Harry Parke)等先后分三批来到汉口,会同湖广总督官文办理开埠事宜;巴夏礼在上海以领事官的身份公布英国和其他缔约诸国的轮船可在长江通航上至汉口。1861年5月11日,美国海军上将司伯龄(C.K.Stribling)率兵船驶抵武汉。1862年1月1日在汉口正式设关。自此,外国轮船可自由航行于汉口以下的长江航段,而外国侵略势力也随之控制了长江中游一带航政、航道、港政的管理权。汉口通商后,在1861年后的8个月中,进出口的外国船达到401艘次,93433吨;1862年增至1462艘次,290536吨,与上年比,船数增加2.65倍,吨位增加2.11倍。

1898年1月上旬,英国公使窦纳乐(Claude Maxwell MacDonald)向清政府提出由英国取得修建从滇缅边境到长江流域铁路的权利和中国保证不把长江流域让与其他大国的要求;经过多次威逼,英国终于从清政府那里获得以下权益:(1)英轮有内河航行权;(2)中国不租让长江流域;(3)总税务司一职由英国人担任;(4)开放湖南为通商区域。1898年2月9日,英国公使窦纳乐照会清总理衙门称“本大臣深愿中国国家确切保证不将扬子江沿岸各省租押或以其他名义让与他国”。同年2月11日,清政府照会英国公使:“查扬子江沿岸均属中国要地,中国断不让与或租给他国”。这样长江流域就划入英国的势力范围。得到清政府的承认后,英国接着寻求国际承认。1899年4月28日,英国与俄国互换照会并达成以长江为界瓜分中国路权范围的协议,双方约定:

一、英国约定不在中国长城以北,为自己或为英籍臣民或其他人士争求任何铁路让与权,并且不阻挠——直接的或间接的——为俄国政府所支持的对这一地区铁路让与权的要求。

二、俄国方面约定不在扬子江流域为自己或为俄籍臣民或其他人士争求任何铁路让与权,并且不阻挠——直接的或间接的——为英国政府所支持的对这一地区铁路让与权的要求。

这个协议事实上在中国上空投下了可能出现在南方英国支持和北方俄国支持下南北分裂的阴影。马汉连续给西奥多·罗斯福写信,提醒他注意英俄协议对美国利益的影响。罗斯福回信予以肯定:

你的两封来信均收到。说真的,我怀着最大的兴趣读了你的《亚洲问题》一书,大体上说,完全同意其中的观点。我感到合众国和英国应该尽可能地在中国合作,并且它们的合作与这种合作所意味的在扬子江流域代表文明和进步有效地利用制海权,对于亚洲乃至世界的未来是极其重要的。但是,我不需要告诉你,由于你对历史的渊博的研究,虽然政府官员可以领导人民完成某些事情,但是他们却不能领导人民比舆论走得更远。他们可以领导人民前进一些,但是不能前进的太远。

在同一封信中,西奥多·罗斯福对马汉及其理论予以极高的赞誉。他写道:

我亲爱的战略家,务必不要谈论你的活动的结束!我们必须依赖你这位在社会思想方面的第一流教育家之一,在今后许多年里我必须依赖你。

与蒙哥失败钓鱼城的原因一样,因地形复杂,英国始终不能从西南滇缅方向深入长江,不得已最终还是从印度洋绕道太平洋来到东海、进入中国长江并立足武汉。但英国的野心并不止于武汉,而是将武汉作为与俄国瓜分中国、控制长江,有可能的话,西进入川、打通滇缅与长江的联通,最终达到控制整个中国南方的目的。马汉看到了这一点,他在《亚洲问题》一文中指出:英治印度“获得缅甸使印度得以将边界向东推延,从而避开喜马拉雅山脉,打开了向长江上游地区及中国西部省份施以政治和商业影响的通道”。

太平天国时,英国就利用长江积极干涉中国内政。1851年夏,英国副领事威妥玛(Thoma F.Wade)最早提出关于太平天国起事的报告。1953年2月26日,英国驻沪领事阿礼国(R.Alcock)向公使文翰(S.G.Bonhan)提交了一份机密报告,最早反映了英国外交官关于太平天国事件的看法。报告认为,中国内战是实现列强侵略目标的极好机会,乘清朝之危,达成交易。“以无限制进出最僻远的禁区为条件,把皇帝从迫在眉睫的瓦解情势中挽救出来,从而大大地扩张自己的活动领域。”英国必须以武装为代价,只要“三四只轮船与兵舰”,参与镇压太平天国,即可扭转现在局势,达到诱使清王朝全面开放中国的主要外交目标。1853年,英国公使文翰和法国公使布尔布隆(M.de Bourboulon)分别乘兵舰访问过天京(今南京),他们先后多次对太平天国进行利诱和威胁,受到太平天国的断然拒绝后,随即向太平天国以干戈相见,帮助清政府镇压了太平天国。1949年,中国人民解放军准备过江的时候,又受到英国军舰“紫石英”号的阻拦,英国还想将中国沿长江两分。如果在这一系列活动中英国达到了目的,那中国就南北分裂了,今天云南、西藏地区等可能也就失控了。马汉说,谁“在长江流域丢下一颗种子,它会结出一百倍的果实,在其他地区也有三十倍的收获”,此非虚言。在这些可能产生的“收获”中,马汉的眼光看到的还有长江东面的南京,他建议列强应迫使“中国政府的所在地能迁往长江流域,且就在长江沿岸,从而使后者成为中国发展的中枢地带”。

除武汉外,这里需要特别强调宜昌在长江航运中的特殊地位。宜昌是湖北省辖市,古称夷陵,有着两千多年的历史。宜昌是中部地区的重要交通枢纽城市,由于其特殊的经济地理区位,也被称为湖北省域副中心城市。宜昌位于长江中上游结合部,地处鄂西山区与江汉平原交汇过渡地带,地形复杂,高低相差悬殊——三峡大坝和葛洲坝位于宜昌市境内,其中三峡大坝是当今世界最大的水力发电工程。宜昌是沿江入川的必经之地,抗日战争时期抢运中“最紧张的一幕”就出现在宜昌。1938年夏,安庆失守,武汉告急,战区机关、学校、工厂等纷纷撤退,前线难民和伤兵洪水般地涌向宜昌。1938年6月25日,时任军政部部长何应钦致电民生公司:前线“必以宜昌为唯一后送区域,预计伤兵在短时内,有五千至一万人到达宜昌,设非在宜昌每日控制一千人运力抢运,必难完成任务。” 1938年10月25日,武汉沦陷后,日军继续西犯,宜昌岌岌可危,可以说“全中国的兵工工业、航空工业、重工业、轻工业的生命,完全交付在这里了”。至1940年宜昌失守前,“终于在预定的中水位40天内,将堆积在宜昌的申钢厂、渝钢厂、航空兵站以及陕西、南京、巩县等兵工厂的器材,抢运入川”,武汉距宜昌航道仅630多公里。敌机又常来轰炸,前有山险,后有追兵,形势危急以至后来有人将当时宜昌转运比喻为“中国实业上的敦刻尔克”。

3.南京

南京在历史上为六朝古都,它依凭长江天险,北接京杭大运河,可沿大运河北上京畿;南可控制江南富源,由长江水面或东入大海或西抵武汉和重庆。“两淮地区为攻守进退之所,以攻以守,皆以建康(南京)为根本。”顾祖禹说:“盖建康立国,实以东南供亿为之咽喉也。”从战略地位上看,南京“内以大江为控扼,外以淮南为藩篱”、大有虎踞龙盘,震动东南中国的气象。

在明朝之前,西方的坚船利炮尚未来到中国东南沿海,这时的东海和南海对中国东南地区是一道天然屏障,它使盘踞于这一地区的政治力量没有近代那种东顾之忧,以至此间在南方得以多次出现与北方隔江长期对峙的政权。明朝末期,西方列强由海路来到东海。荷兰殖民者趁明末农民起义和东北满族势力日益强大、明政府处境艰难之时,于1624年侵入台湾地区,台湾地区沦为荷兰的殖民地。

清末,沙俄和英法列强从北南两向相向压来,鸦片战争后,东海不保,长江成为外敌侵略中国的入口。中国东南一带已无险可守,此时,南京成了中国政府控制长江入口和进入上海的外来侵略者继续西犯的必争之地。太平天国和中华民国均建都南京,太平天国运祚仅有14年(1851~1864年),中华民国在大陆也只维持了38年(1911~1949年)。1937年年底,日本人轻而易举地占领了南京,将蒋介石政权赶到西南重庆有8年之久。这说明,中国明初那种可以海屏护东南政权的安全形势及由此产生的地缘政治优势,至清朝中期后不仅消失而且逐渐——在中国制海权没有建立之前——转化为不利于国家安全的因素。1900年马汉在《亚洲问题》一文中为列强入侵中国出谋划策说:

对海上强国来说,也有一个明显的不利因素,即中国首都的位置。由于自身力量的特点,海上强国无力进行领土扩张,它们只能通过中国人来发展中国,只能激励而不能取代现存的统治权威。因此,它们希望中国政府的所在地能迁往长江流域,且就在长江沿岸,从而使后者成为中国发展的中枢地带。

马汉的意思很明显,如果“中国政府的所在地能迁往长江流域”,那么控制了这个政府,也就抓住了长江的龙头;同样,也正是由于这个原因,中国近代依附于西方海上强国的买办或傀儡政权,都喜欢在南京扎营,如此可以更方便与西方势力勾结。比如,太平天国不愿当买办,它就得不到西方人的支持并被摧毁。蒋介石愿意当买办,却不愿意做傀儡,在当买办时,他立都于南京,得到英美的支持;为了避免当日本人的傀儡,他就跑到重庆,而汪精卫则一头扎回南京,甘当日本人的傀儡。也是出于同样的原因,在中国没有实现西太平洋制海权、至少在台海统一之前,南京无疑具有对外开放和台海统一的桥头堡的作用,但作为国都的选择,则不利于中国独立自主外交的展开。

新中国成立后,随着其国力提升和海军的壮大,南京这种受制于人的劣势又转化为国家对外开放的地缘优势。在新的历史条件下,如果说重庆连同宜昌是西进入川的“最后的国门”,那么南京连同上海就是中国长江沿岸城市面向太平洋对外开放的桥头堡。

改革开放后,作为长江战略支点的重庆、武汉、南京的经济功能获得大幅提升,成为拉动长江地区航运的枢纽。“目前,长江水系完成的水运货运量和货运周转量占沿江全社会货运量的20%和货物周转量的60%,沿江所需85%的铁矿石、83%的电煤和87%的外贸货物运输量要依靠长江航运。长江干线现有10个亿吨大港,万吨级泊位421个,并且形成了上海、武汉、重庆三大航运中心。2012年,长江干线的货运量达到18亿吨,是世界上运量最大的通航河流。”

表2 1937年9月至11月内迁兵工厂一览

表3 1937年12月至1938年9月内迁兵工厂一览

(三)命悬一线:长江对抗战的胜利意义重大

长江对于国防的最基本的意义就是交通,而在所有交通中,最自然和最原始的交通是最稳定的交通。江南最可靠的交通线路多是水路,而在中国,最稳定的东西交通线路就是长江。这一点得到抗战的战火检验:在当时陆路几乎完全毁于战火而日本侵略者又全力围追阻截的条件下,水道特别是长江水道即显示出它突出的稳定性。

1937年7月7日,中国全面抗战爆发。7月17日,日本陆军参谋部制定《华北用兵的对华战争指导纲要》,明确提出“推翻蒋政权”的目标,在“对中央军的作战”部分中,提出用兵南京、上海的方案和“在作战行动中,应以充分的兵力迅速给南京方面以强大压力,防止蒋政权西遁”的要求。随着沪宁战事的失利及华北战区的扩大,沿海军工企业陷入危险状态。原来集中在长江下游和滨海地区的军事工业、民用工厂需要大举西迁,而在战争中失去家园的千百万难民,也越来越多地拥上沿江西进的道路。为了保存军事工业的实力,国民政府兵工署发布迁厂计划,由此拉开中国抗战军工企业大迁移的序幕。其间,长江在战时交通中起着不可替代的作用。

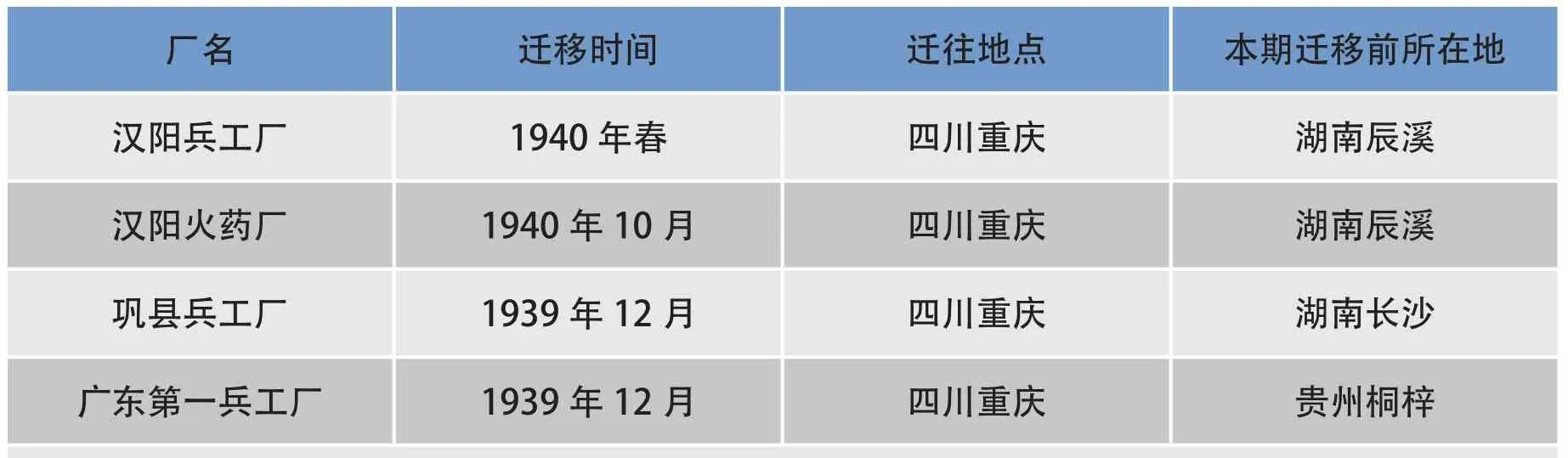

表4 1939—1940年内迁重庆兵工厂

“当时长江航运面临的紧急疏运任务是空前繁重的。”1937年9月至11月即在短短三个月内,国民政府迅速完成一系列兵工厂的内迁(见表2)。

迁移是极为仓促的。如中央修械所是在“敌迫首都,协助守军至最后”的情况下才被迫撤离;金陵兵工厂迟到1937年11月15日才得到迁移令,最后一批机器和工人迟至1937年12月1日才离开南京,而此时离南京沦陷仅十余天。但正是凭借长江交通的稳定性,国民政府才能在短短三个月内完成了战略物资大规模和兵工厂整体性地向内地特别是向大西南的转移。

1937年7月27日,广东第二兵工厂遭9架敌机轰炸,致使工厂无法开工。1937年12月12日,南京失陷,国民政府决定向重庆内迁。国民政府兵工署于1937年12月和1938年4月,对广东第一兵工厂、第二兵工厂、广东面具厂(即广东化学厂)下达内迁命令。1938年5月徐州失守后,日本开始进攻武汉。同年6月,蒋介石令武汉各党政机关、大学向以重庆为中心的大后方转移,驻汉各兵工厂及其他有关各厂,统统纳入兵工内迁行列,由此开始中国抗战兵工内迁高潮,其间长江水道对于沿海战略物资的内移发挥了重大作用。“此次内迁各厂中,迁往重庆的占了半数,且这半数之厂均为兵工署所辖重点厂家,应该说是我国兵器工业的精华。”从1937年12月至1938年9月,国民政府完成了下列十多家兵工厂整体性内迁(如表3)。

“武汉失陷于1938年10月下旬,而驻汉各厂一般均在8月前基本迁出,广州失陷也是在1938年10月,而广东3个厂在4月份都已得到迁移的命令。”从1939年到1940年,又有一批兵工厂迁入重庆。(如表4)

抗战期间,长江不仅保证了战备物资向上游内迁,同时还承担着向下游地区运送抗日兵员顺利到达前方战区的任务。“抗战军兴,重兵待运。当时我国中部地区东西方向的运输主要依靠长江轮运。据招商局不完全统计,自‘八一三’到1939年年底,该局以退入长江的大、小轮船21艘,努力承担各地军运。两年多中,共运送军队53万人,军用品19.8万吨。” 1937年9月,刘湘率川军出川抗日,分别由重庆和万县乘轮船东出,有力支援了南京保卫战。1938年3月第22集团军125师部队进入山东战场,配合友军作战,取得台儿庄大捷。同年5月,第29集团军和第30集团军奉命出川抗日,部队从重庆涪陵、万县分三路水运7.9万人,参加了武汉保卫战。1938年一年里,民生公司抢运到前线的作战部队30余万人,弹药4 600多吨。1939年和1940年,又运出部队110余万人,弹药、辎重、马匹近10万吨。1941年,民生公司调派30艘船运送出川部队约29万人,先后参加第一次和第二次长沙会战、衡阳会战等。截止1945年抗战胜利,民生公司轮船运送出川部队共达270.5万多人,弹药武器等30余万吨。抗战初期,民生公司从宜昌抢运入川的机关、团体、学校、工厂、医院等单位内迁人员共64000人,其中抢运入川的学校有大厦大学、复旦大学、中央大学、金陵大学、武汉大学、山东大学及航空机械学校、中央陆军学校、国立戏剧学校等数十所。

1940年宜昌失陷后,在中国抗战的各条战线中,长江水运仍发挥着主要作用,水路联运向长江支流发展。湖南湘江、沅江、四川境内的各长江支流运输有力地保障了前线和后方的物资急需。

抗战胜利后,国民政府又面临出川接收的任务。据不完全统计,1945年9月至1946年11月,重庆水运出川人员29.5余万人,物资14.3万多吨。“因属军事机密,航务机关无法全面统计,仅招商局一家,这一期间承运的兵员653101人次,军需物资332893吨。”

在抗日战争中,长江航线也是日本侵略军试图掐断并控制的交通大动脉。上海、南京失守后,国民政府迁都重庆,华北、华东均陷敌手,我方军事、民用运输除少数铁路、公路外,主要依靠长江航运。在强敌压境的情况下,长江中下游航线被日本侵占,上游又遭日军空中轰炸,但因其天然并因此产生的超稳定特质,长江“在战争的防御、相持、反攻阶段,长江航运始终起着交通命脉的作用”。

通观整个抗战可知,除了主观因素即中国人民不屈的抗战精神外,在陆路交通遭到严重破坏的情况下,稳定的长江通道客观上对抗战的胜利也起到“命悬一线”的关键作用。长江的稳定性是由其天造地设的自然性决定的,历史泣血经验证明:最大限度地保留它的自然性是保证长江通道稳定性的关键。

(未完待续)