网络舆情导控“效应”研究

苏鹏冲,郑婕

(中国人民公安大学,北京 102623)

0 引言

随着互联网技术和移动终端的高速发展,网络成为人们获取信息的重要渠道,同时也成为舆情生成和传播的主要阵地。由于网络自身存在的弊端,使得信息获取不全面,言论表达不客观,易煽动网友情绪形成舆情事件,危害社会秩序。因此,加强网络舆情导控研究对维护社会稳定具有重要的现实意义。舆情效应与舆情传播密不可分,其对网络舆情的发展规律有着重要影响。国内从舆情效应角度谈舆情导控的研究较少,且多是对个别舆情效应的探讨,缺乏多种舆情效应的系统性研究。因此,基于我国网络舆情的热点和难点,针对网络舆情导控中存在的问题,运用舆情学、传播学和心理学等学科的基础理论和研究方法,分析舆情效应在网络舆情生成和传播的各个阶段的整体影响,提出网络舆情应对要求和方法,为公安网络舆情导控工作提供借鉴。

1 网络舆情及舆情效应

1.1 我国网络舆情的现状与问题

网络舆情的多元性、突发性、交互性、偏差性等特点促使网络舆情事件频发,涉恐、公权、医疗、教育、交通安全、网络治理、名人隐私等方面是当前网络舆情的关键词。当前我国网络舆情导控的对策、方法渐成体系,但在处理某些舆情事件时仍存在欠缺,主要表现在以下四个方面:

(1)重要性认识不足。视网络舆情为洪水猛兽,对突发的网络舆情“只堵不疏”;对舆情导控中存在的问题视而不见,试图掩盖搪塞,不愿“家丑外扬”;反应滞后,与媒体网民缺乏及时沟通交流。从而在舆情处置初期就处在被动地位,丧失了控制舆情的最好时机。

(2)控制处置措施不力。舆情事件发生后,难以有效把握“黄金4小时”查清事情真相;相关部门缺乏有经验的“新闻发言人”,面对外界媒体采访不能有效准确地公布信息甚至拒人千里,导致网络谣言四起;缺乏以人为本的精神和沟通疏导技巧。不成熟的处置措施反而加剧群众猜疑,导致早期舆情演变成民议、民怨,加剧了“破窗效应”的影响,甚至冲击政府的公信力,造成更加严重的群体性事件。

(3)长远效果不佳。相关部门视舆情暂时平息为舆情处置的终点,相关事或人没有妥善安排或依法处理,埋下隐患的种子,从而引发规模更大的舆论热潮,政府极易陷入“塔西佗陷阱”,失去群众的信任。此外,舆情处置结束后,政府部门没有合理地“晒”一下工作,失去了一个塑造形象、拉近群众关系的好机会。

(4)预警机制不健全。有关部门尚未建立完整的网络舆情收集、监测、研判的预警体系,对网络舆情初期的敏感度不够,往往舆情大规模爆发,激起“民愤”后才仓促处理,失去了最佳应对时机。

1.2 网络舆情生成与传播中的效应

在网络舆情分析、研判、导控过程中,常常借用传播学、社会学、心理学中的效应概括舆情特征,形成典型的舆情效应,有助于进一步厘清舆情事件的本质,趋利避害。舆情效应常见的有首因效应、破窗效应、羊群效应、雪球效应、晕轮效应、塔西佗陷阱、长尾效应等。

(1)首因效应

首因指对人或事物的“第一印象”,表现为人们接受信息时,第一次看到、听到的内容往往在头脑中占据着主导地位,而对后来的内容持怀疑否定态度。要想有效清除人们首次接受的信息内容,需要输入数倍的信息量[1]。

舆情导控中可利用首因效应,在舆情事件发生后第一时间抢占舆论高地,掌握舆论处理的主导权。实际工作中,要求公安机关及时发布权威信息主动解群众之惑,第一时间规整群众第一印象。

(2)破窗效应

破窗效应指环境中的不良现象如果被放任存在,会诱使仿效,造成愈发严重的后果。在舆情传播中,负面消息容易在群众中产生消极影响,如果舆情隐患事件在发生初期没有得到有效控制,将引发“破窗效应”,并很快演变成“千里之堤,溃于蚁穴”的恶果。

习近平总书记强调:不以权势大而破规,不以问题小而姑息,不以违者众而放任,不留“暗门”、不开“天窗”,坚决防止“破窗效应”[2]。因此有关部门在应对网络舆情时要谨防“破窗效应”,切勿放任不为、纠正不力。第一要迅速应对,及时修复“破窗”;第二要强化研判,准确更换“窗户”;第三要未雨绸缪,遏止“破窗”行为;第四要完善法制宣传,科普“破窗”危害。

(3)羊群效应

羊群效应指在信息获取不对称的情况下,个体思想或行为易于趋向追随与多数人一致的现象。网络舆情事件发生时,普通网民并不能迅速掌握全部信息,其所持有的观点多来源于道听途说和主观猜测的结合,如不加以正确引导则会导致网民盲从,扰乱社会秩序。在舆情导控中,公安机关要在网络舆情传播中带起“领头羊”作用,经营好官方信息发布平台,培养自己的意见领袖。同时提升网民对信息的解读能力和是非对错的辨别能力,使其充分认识到盲从可能给自身带来的风险,肃清网络文化环境。

(4)雪球效应

雪球效应指雪球一旦获得起势就会越滚越大,优势呈指数级累积。舆情生成和传播的过程中,通过网络等媒体的聚焦和放大,参与网民成指数级增长,众多意见叠加累积。

舆情事件中雪球效应有利有弊,网络舆情正能量的传播能够缓和社会矛盾,形成社会凝聚力;负能量的扩散会引起社会恐慌,影响社会稳定。因此,政府部门应牢牢把握舆情事件的主动权和主导权,弘扬正能量,化解负面舆情现状,。

(5)晕轮效应

晕轮表意指月亮的光环向周围弥散,现常指人们在观察评判某人或事物时,由主体存在的局部突出特征扩散而得出整体印象,是一种以偏概全的认知偏误。在网络舆情中,晕轮效应突出表现为舆情个案引发关联性舆情解读,使某一地区或群体的舆论形象趋于负面。此类事件以涉政、涉官、涉警类最为突出,一旦出现了相关舆情,转瞬间便可形成舆情“流瀑”。

消除晕轮现象,政府部门需要做到认真调查舆情事件真相,公开透明处理舆情;加强服务平台建设,消除民众办事难的积怨;在政务官网、官微等平台宣传以公安队伍为代表的政府人员良好形象,藉此消除晕轮效应带来的负面影响。

(6)塔西佗陷阱

塔西佗陷阱指当政府或者组织遭遇公权力危机时,颁布的政策、发表的言论,社会都会给予负面评价。面对网络谣言和政府辟谣,民众常常陷入“权威消息不可信,小道消息非空穴来风”的塔西佗陷阱。塔西佗陷阱不仅造成政府和主流媒体的公信力丧失,还可能导致社会价值体系和认同体系的破裂。

政府公权力危机源于政民关系紧张、信息不对称、媒体非正确引导等因素,要想消弭塔西佗陷阱,化解公权力危机,核心在于提高政府公信力,因此要加强政府部门自身监督,保障群众的知情权、监督权,通过实际行动和努力赢得民心。

(7)长尾效应

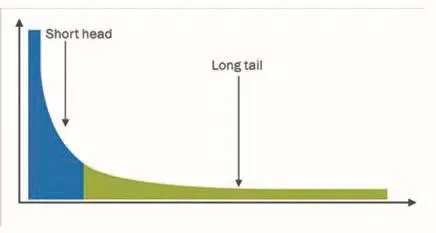

图1 长尾示意图

长尾理论指人们只关注重要主体,即“头部”,而常常忽略占比更高的“长尾”。当前互联网时代,曾经占主导地位的传统媒体是“头部”,普通网民声音通过自媒体发声是“长尾”;舆情爆发时间是“头部”,平息时间是“长尾”;正面舆情往往是“短头”,而负面舆情“长尾”的穿透力、破坏力则远远大于正面舆情的传播力、影响力[3]。

消除长尾效应需要借助完善的网络法律体系,切实规范网络传播行为和传播内容,培养网民网络公德意识,同时增强科技力量,建立舆情信息采集、监管、处置系统,进一步维护文明健康的网络公共舆论领域。

2 网络舆情导控效应在公安工作中的综合运用

网络舆情的发展受到多种舆情效应交合影响,研究利用舆情效应可以更好的服务公安工作。以下对网络舆情演化过程中如何扬正抑负进行分析。

2.1 网络舆情酝酿前期,敢于抢旗,把握主动

(1)敢于占领主阵地,突出一个“势”字

事件发生后,对于媒体的采访要求,要从容不迫、直面应对,遵循“羊群效应”,控制舆论导向,树立良好的第一印象。首先,要充分依靠坚强领导,借助政府搭建的对外宣传平台和培养的意见领袖,起好舆论的“领头羊”作用,在率先掌握舆论主动权的情况下,齐心联动、统一应对,让正确舆论导向如“滚雪球”般形成合力,形成“气势”;其次,要积极联系主流媒体,将权威信息在第一时间传递,取得“首因”先机,守好正面宣传引导的主阵地,努力形成一锤定音的强大“声势”;第三,要稳妥处置,各警种在统一领导下各司其职,做好信息研判、新闻发布、接待引导、案件查破等具体工作,同时加强队伍管理,执法规范化培养,提高公安机关执法公信力,努力形成合力攻关、严阵以待的强大“阵势”。

(2)先发制人握先机,突出一个“快”字

谣言止于真相、止于“知者”。在负面舆情产生后,在“黄金4小时”最佳发声时间内澄清事实真相很大程度上决定舆论走向,因此公安机关要抢占先机:

一要遵循“首因效应”,警方要第一时间发声,公布权威调查和发展情况,使真相成为主流,压缩谣言生存空间。

二要在第一时间介入,启动应急预案,准确定性,为事情的进一步处置和舆论引导提供准确的方向和依据,实时掌握网络舆情发展的趋势,寻找舆情中的“破窗”和潜在的不稳定因素,及时修复“破窗”,防止“破窗”扩大发展为舆情热点事件。

2.2 网络舆情处置中期,公开透明,说明事实

(1)坦诚布公报实情,突出一个“真”字

事件真相是公安机关做好网络舆情导控工作最强有力的武器。公安机关要增强责任意识,调查事实真相做到公正、全面,不遮掩、不说谎,通过透明、开放的信息渠道及时准确的公布客观事件情况,回应媒体和网民的质疑,避免谣言出现,以“真”情来应对舆情。

(2)言语得体善表达,突出一个“稳”字

公安机关作为国家权利的行使者,一言一行受到广泛监督,因此公布舆情信息时必须以确保信息的权威性,用事实、数据说话,切忌信口开河、抱有侥幸发布失实信息。为取得良好的第一印象,最大程度发挥“首因效应”的作用,统一口径,用客观、公正的报道抢占话语权,公布已采取和将采取的措施,向公众表明公安机关查清事实真相、妥善依法处理事件的决心和态度,赢得信任,稳定群众情绪,从而抢占舆论先机[4]。对于公布信息时要拿捏适当的分寸和限度,尤其对侦查计划、侦查方向、破案思路、技术手段等涉密信息进行严格保密。

2.3 网络舆情处理后期,跟进后续,良性发展

(1)后续工作要跟进,突出一个“全”字

舆情处置工作结束后,对于引发舆情的负面案事件要实时跟踪事态发展,做好善后工作,直至事态平息、公众心态平和。对舆情处置情况进行系统总结和评估,尤其是借鉴事件处置中的经验,研究切实有效的整改措施并认真加以落实,防止事件“长尾效应”的延续。对权益受损的群众,公安机关应协同有关部门及时解决其所反映的问题;对别有用心、造谣生事的不法分子,依法予以严肃处理,在群众心中起到震慑,达到“处置极少数,教育大多数”的效果,彰显公安机关绝不容忍网络乱象的态度,严防“破窗效应”的决心;对报到事件的媒体,及时沟通事件处置意见,并提出报道建议,对仍继续炒作、意图再掀风浪的不良媒体,则要严正交涉,采取强制措施,并固定相关证据以备依法依规追究其法律责任。

(2)交往互动讲原则,突出一个“正”字

在日常工作中,公安机关要与传统主流媒体、网络媒体深化沟通理解,形成良好的交流合作互动关系。公安机关要积极宣传公安工作取得的成绩,赢得民众对公安工作的理解、支持和配合,挖掘公安队伍中的先进典型进行报道,在人民群众心中牢固树立公安机关和人民警察的良好形象,重塑“责任公安”的“晕轮”标签,构建和谐警民关系,逐步破解“塔西佗陷阱”难题,为以后开展公安工作奠定强有力的基础。

此外,自媒体时代也使得公安机关的官方微博、民警个人微博起到了形象宣传和引导网络舆情的重要作用。尤其是民警个人微博,相较官方微博而言更贴近人们生活,语言表达更轻松丰富,更能吸引民众在潜移默化中了解公安队伍,同时也成为群众求助解惑、化解社会问题的场所。

3 结语

网络舆情是互联网时代的一把双刃剑,如果引导得好,就能提高社会凝聚力,如果处置不当,就会破坏社会稳定,阻碍社会发展。为了更好地应对网络舆情,公安机关需要进一步掌握网络舆情传播规律,完善网络舆情导控机制和方法,提高舆情导控的处置能力,给民众提供一个清朗的网络空间。