基于生态系统服务供需的陕西省土地整治空间分区

王萌辉,白中科,2,董潇楠

(1.中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;2.国土资源部土地整治重点实验室,北京 100035)

1 引言

土地整治是为满足人类生产、生活和生态的功能需要,对未利用、低效和闲置利用、损毁和退化土地进行综合治理的活动[1]。从广义的角度上讲,土地整治包括低效用地再开发、高标准基本农田建设、土地复垦、污染场地修复等专项活动[2]。中国的土地整治工作起步较晚,从20世纪末发展至今,已经由简单的数量管控到数量与质量并重,再到如今的数量控制、质量管护、生态保障“三位一体”的土地整治新格局。土地整治分区是土地整治规划的重要内容,科学地进行土地整治空间格局划分有利于实施差别化土地整治策略,从而进一步加强土地整治的系统管理[3]。

中国土地整治空间分区的研究可以分为“国家—流域(区域)—省市”三个尺度。在国家层面,鞠正山等[4]基于中国土地资源地域分异特点和开发利用现状,将全国分为4个土地整治一级区和22个二级区,并初步探讨了不同区域的土地整治方向。封志明等[5]借助GIS空间分析等手段,根据不同地区的自然、经济条件将全国划分为11个国土整治区和56个国土整治亚区,确立了中国国土综合整治区划的初步框架。在流域层面,研究人员基于自然条件、社会经济状况和土地利用现状,运用灰色聚类法、空间聚类分析等方法进行了不同流域土地整治分区的研究[6-7]。在省域、市域研究层面,冯昊宇[8]基于自组织特征映射神经网络(SOM)的聚类方法将湖北省分为7大土地整治区域;张天中等[9]综合分析气候、土壤、植被和土地利用方式等因素,运用ArcGIS空间叠加分析功能进行了兰州市的土地综合整治分区。上述研究中,在进行不同尺度土地整治空间分区时,研究人员主要是对研究区的自然和社会基础、土地整治潜力、农业生产结构、区域土地利用结构等要素进行综合分析,忽视了土地整治对生态系统服务的影响。实际上,大规模的土地整治活动不仅对地表覆被造成强烈的扰动,也对当地生态系统的结构与功能产生了深远的影响[10]。

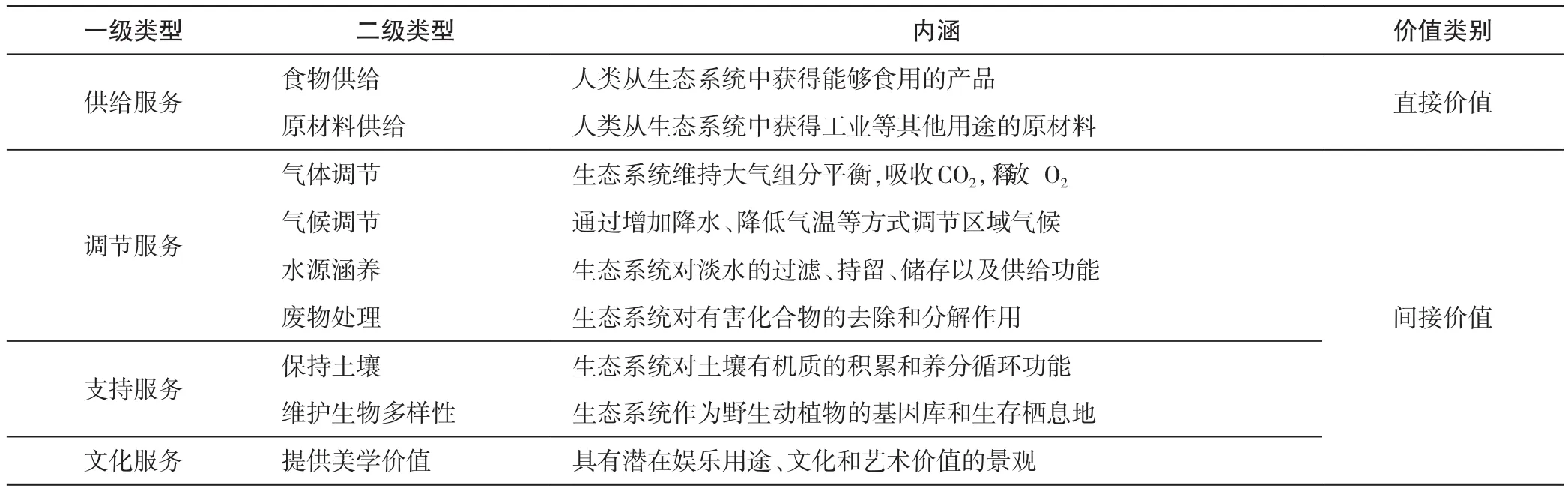

生态系统服务是指人类从生态系统中获得的各种物质基础和生存环境,从内容上可以分为供给服务、调节服务、支持服务和文化服务4大类[11-12]。随着中国“生态文明建设”的不断深入,人们越来越关注土地整治活动对生态系统服务的影响[13]。研究人员通过分析由土地整治项目实施而引起的生态系统服务的损益,对土地整治的生态效益进行定量化地评估,为土地整治项目规划设计提供依据[14-15]。然而,通过生态系统服务供需分析进行土地整治分区的研究目前尚未见报导。因此,本文以陕西省为研究区,通过测算不同县域的生态系统服务供给和需求,在分析生态系统服务供需的空间分异特征及平衡状况的基础上,根据不同的供需匹配类型划分土地整治区。研究结果可以为土地整治差异化建设提供一种定量依据,为提高当地的土地整治效益、制定新一轮的土地整治规划提供基础性的理论依据。

2 研究区概况

陕西省是典型的内陆省份,位于东经105°29′~111°15′、北纬31°42′~39°35′之间,全省土地总面积20.58万km2。设有西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、汉中、安康、商洛、延安、榆林10个市和杨凌农业高新技术产业示范区。陕西省自北向南总长约870 km,东西宽200 km至500 km。省内地势特点为南北高、中间低,西部高、东部低。全省分为陕南、关中、陕北3个自然区。三大自然区不仅在土地利用类型上存在明显差异,制约土地利用的因素也不尽相同。

2.1 陕北地区土地利用面临的主要问题

陕北多丘陵和沟壑,当地的耕地类型以旱地和坡地为主。土地利用面临的主要问题有水资源匮乏、耕地质量差、农业水利设施落后、居民点布局混乱。 此外,作为全国14个大型煤炭基地之一,大规模矿产资源开采导致矿区负效应日益凸显,塌陷采空区面积不断扩大;生态环境的限制性因素较多,土地退化问题突出[16]。总体来说,陕北地区的生态系统脆弱,生态本底较差,能够提供的生态系统服务水平较低,但是由于水土流失和采煤业的发展,该地区的人地矛盾日益突出,人们对生态系统服务的需求较高。

2.2 关中地区土地利用面临的主要问题

关中地区地势较为平坦,农业生产基础较好,农业生产水平较高。关中地区土地总面积占全省面积的27%,但人口数占全省60.62%,人口密度大,人地矛盾突出。该区土地利用面临的主要问题有建设用地供需不平衡、建设用地内部结构不合理、“空心村” 问题严重、耕地资源损失严重、后备耕地资源不足、土地污染严重等[17]。关中地区的自然条件优越,渭河两侧的黄土台塬区水土资源充沛生态本底好[18],由于农业生产和城市扩张的需要,人们对于生态系统服务的需求也比较高。以西安为核心的关中平原城市群,由于大量人口聚集和工业发展,区域内生态系统服务的供给下降,但是人们对于生态系统服务的需求仍然较高。

2.3 陕南地区土地利用面临的主要问题

陕南地区地处秦岭大巴山腹地,地形以丘陵和山地为主,年降水量大,土壤侵蚀敏感度较高,容易发生山洪、滑坡、泥石流等自然灾害。该区的土地利用面临的主要问题有中低产田分布较多、土地经营规模较小、耕地灾毁情况严重等。区域内的森林资源丰富,具有气候调节、水源涵养和生物多样性保护的重要作用,生态系统服务的供给水平很高。当地群众因地制宜发展林果、药材、特色养殖等产业,在不破坏生态环境的基础上进行生产生活。

3 研究思路与方法

3.1 数据来源及预处理

本文采用的基础数据来自《中国统计年鉴》(2016年数据)、《陕西省统计年鉴》(2016年数据)、《陕西省土地利用总体规划(2006—2020年)》等。在参考《土地利用现状分类》的基础上,为了便于归类研究,本文将陕西省土地利用类型简单划分为耕地、林地、草地、水域和建设用地,以县级行政区划为最小单元进行生态系统服务供给和需求的分析。

3.2 生态系统服务供给测算

根据生态系统服务功能的分类,生态系统服务的供给大致可以分为直接价值和间接价值两类:直接价值是指人类直接从生态系统中获得的食物、原材料、药物等自然产物;间接价值是指生态系统通过气候调节、水源涵养、水土保持、二氧化碳的固定等功能来支撑与维持人类赖以生存的环境[19]。如表1所示,本文选取生态系统主要的9种服务类型进行研究。其中,食物生产和原材料生产的价值量通过统计年鉴中的农、林、牧、渔产值进行量化;调节服务和支持服务通过森林覆盖率这一指标表征;文化服务通过旅游收入进行量化。

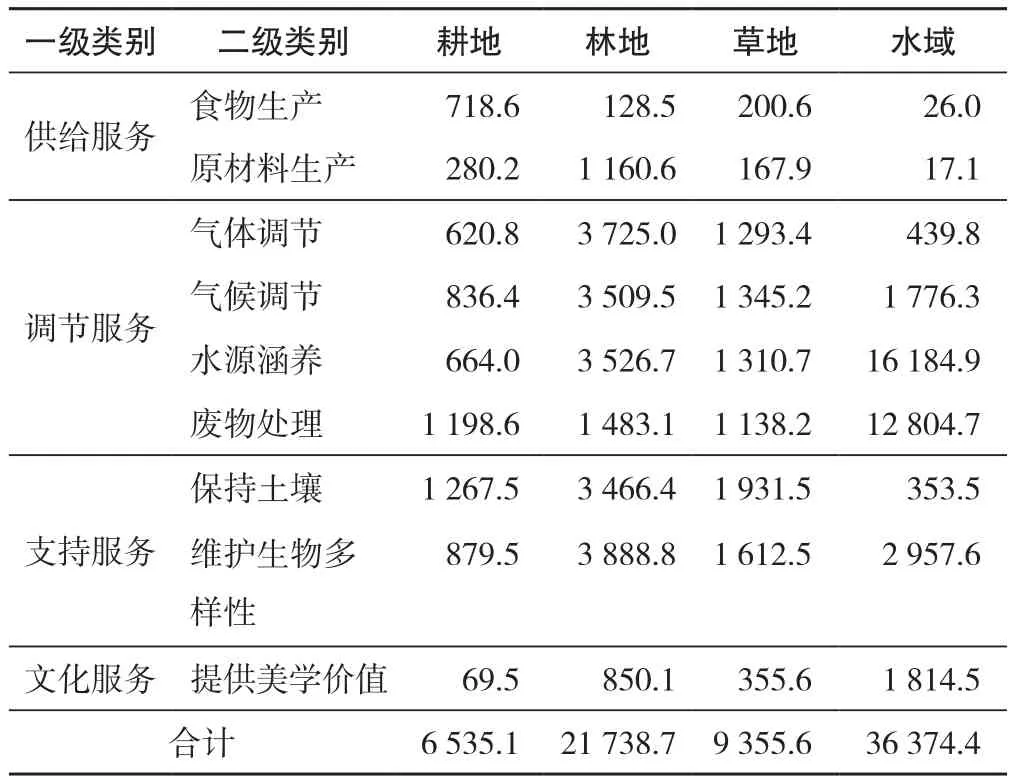

国内外计算生态服务功能价值量的模型较多[20-21],其中,谢高地等人针对COSTANZA的生态系统服务当量对中国的适用性进行了改进,编制了中国单位面积生态服务价值表,并得到了广泛应用[22-23]。在具体应用中,需要对中国单位面积生态系统服务价值表中的当量系数进行修正,从而消除采用全国参数表征区域特征的误差[24-25]。具体的修正系数计算采用式(1)。

表1 生态系统服务类型划分表Tab.1 The classi fi cation of ecosystem services

式(1)中:μ为修正系数,无量纲;ni为陕西省平均值;Ni为中国平均值。

本文采用单位土地面积的农、林、牧、渔产值分别修正耕地、林地、草地、水域的生态系统供给服务价值;用森林覆盖率对生态系统的调节服务和支持服务的价值量进行修正;用旅游总收入修正文化服务的价值量。根据计算结果,得到陕西省单位面积生态系统服务价值,如表2所示。

表2 陕西省单位面积生态系统服务价值Tab.2 Ecosystem service value per unit area in Shaanxi Province (元·hm-2 ·a-1)

依据各种土地利用类型单位面积的生态系统服务价值,计算陕西省不同区县内各类用地的生态系统服务总价值,通过生态系统服务价值量来表征各评价单元生态系统服务的供给能力。在参考前人研究成果的基础上[26-27],本文选择使用的生态系统服务价值计算模型如式(2)。

式(2)中:ESV(Ecosystem Service Value)为评价单元地均生态系统服务价值量;VCi为第i类用地类型的单位面积生态系统服务总价值;n为土地利用类型数量,Ai为第i类用地类型的土地面积;A为土地总面积。

3.3 生态系统服务需求测算

人类在一定时间和空间范围内耗费和使用来自生态系统的产品和服务,称为人类对生态系统服务的需求[13]。考虑影响生态系统服务变化的驱动因子以及数据的可获取性,本文选取人口密度、地均 GDP和土地开发利用程度三个指标综合表征人类对生态系统服务的需求。其中,土地开发利用的程度通过该区域建设用地面积占土地总面积的百分比来表示。为了降低由于人口密度和地均 GDP在数值上的差异对整体分布趋势的影响,本文借助统计学中取自然对数的方法,将这两项数据的差异性弱化后再代入公式计算,以便于后续分析。

式(3)中:D代表评价单元生态系统服务需求;D1、D2、D3分别代表评价单元的土地利用开发程度、人口密度和地均GDP。

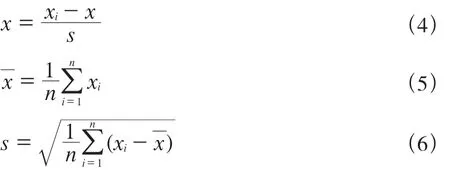

3.4 数据标准化处理

将按照上述方法分别求得的各区县生态系统服务的供给量、需求量进行z-score标准化,然后将标准化的结果通过划分象限进行供需匹配,以x轴表示标准化的供给量、以y轴表示标准化的需求量,划分出4个象限:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ依次代表高供给—高需求、低供给—高需求、低供给—低需求、高供给—低需求4种供需匹配状态。

生态系统服务供给量和需求量的z-score标准化方法为:

式(4)中:x为标准化后的生态系统服务供给量和需求量;xi为第i个单元的生态系统服务供给量、需求量;为全省的平均值,s为全省的标准差,n为评价单元的总数。

4 结果与分析

4.1 陕西省生态系统服务供给空间分异

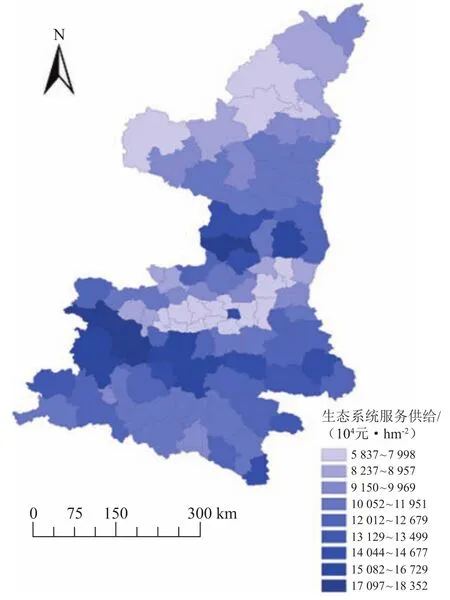

由于自然环境条件和土地利用结构的差异,陕西省生态系统服务价值的空间分布也存在高度异质性。陕西省各区县生态系统服务供给价值分布如图1。

图1 生态系统服务供给分区图Fig.1 Spatial distribution of ecosystem services supply

4.2 陕西省生态系统服务需求空间分异

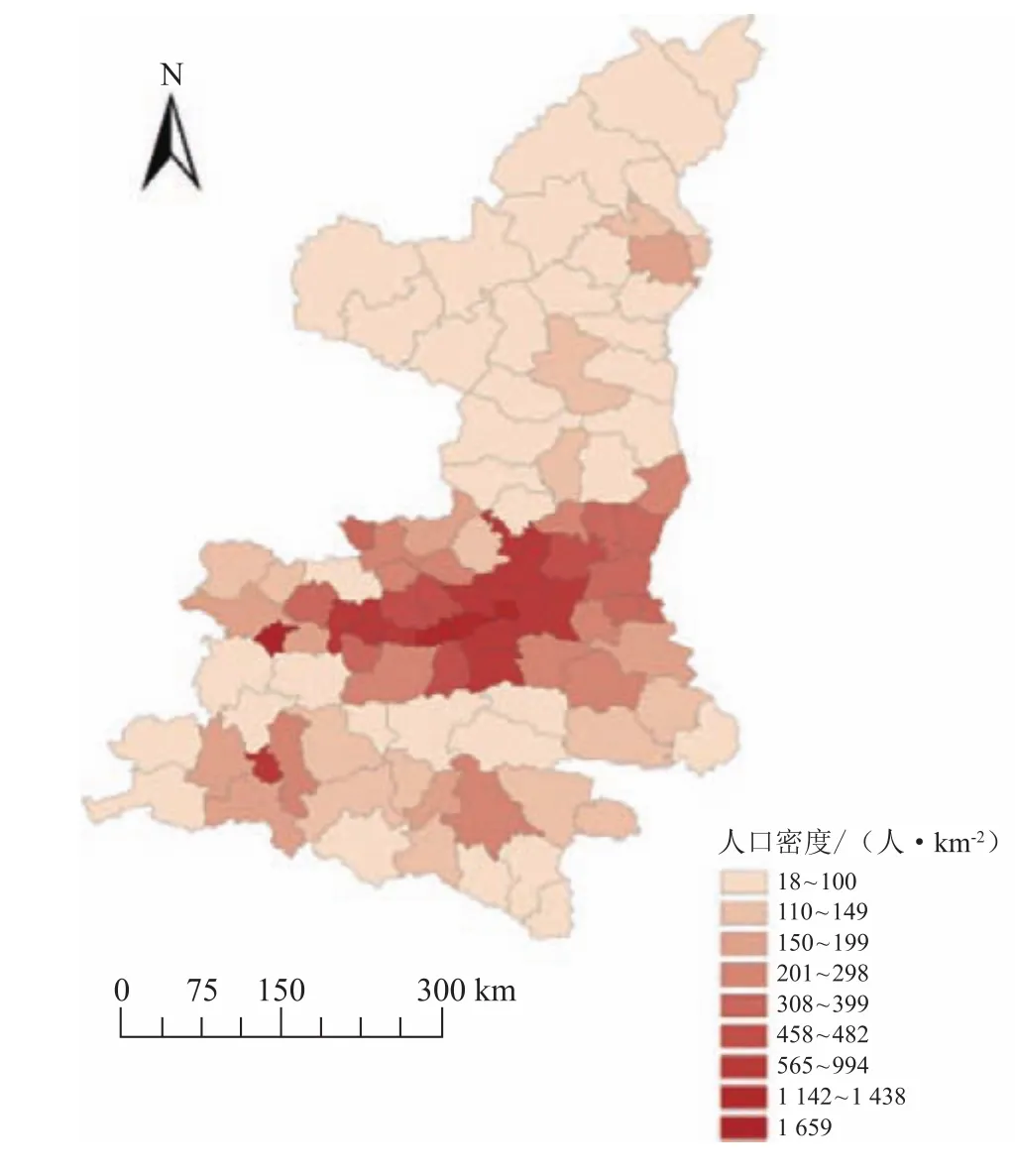

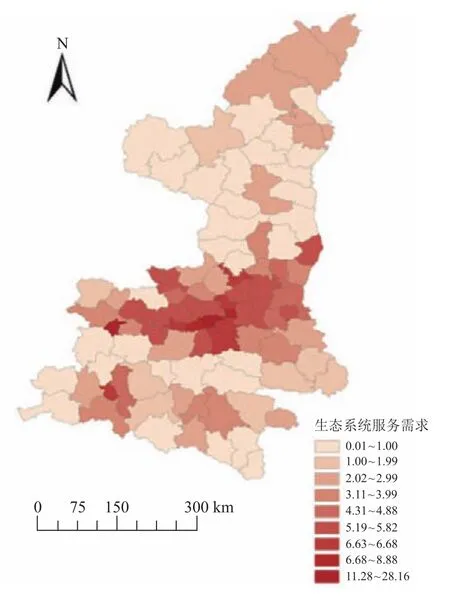

自然地理条件与经济发展水平的差异导致了陕西省人口密度和地均GDP在空间格局上都存在明显差别。从测算结果来看,陕西省土地开发利用程度整体偏低,其中关中地区的土地开发利用程度相对较高。结合人口密度(图2)、地均GDP(图3)和土地利用开发程度(图4)将陕西省各区县生态系统服务需求按自然断点法分为9个等级(图5)。

4.3 基于生态系统服务供需匹配的陕西省土地整治空间分区

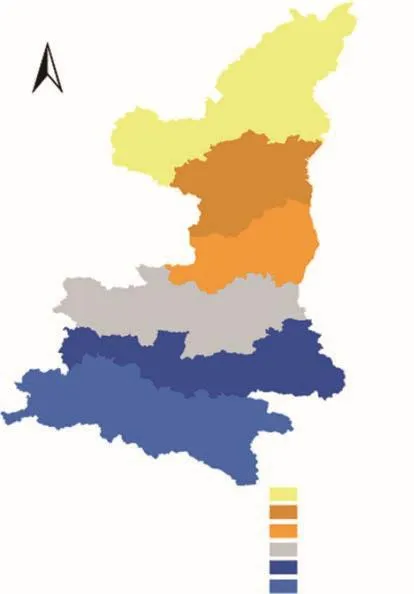

根据陕西省生态系统服务供给和需求的空间分异格局及匹配类型,结合《陕西省生态功能区划》[29-30]以及省域内自北向南地貌类型和自然气候的差异,以县级行政区划为基本单位,按照“地区+典型地貌类型”的命名方法将全省划分为6大土地整治区,如图6所示。

(1)北部风沙滩地土地整治区。北部风沙滩地土地整治区地处陕西省的最北端,毛乌素沙地南缘,行政区划包括榆林市的定边、靖边等11个区县和延安市的吴起县。从生态功能区划的角度看,包括“神榆横沙漠化控制生态功能区”和“定靖北部沙化、盐渍化控制生态功能区”。该区位于农牧混杂地带,属于土地沙漠化、盐渍化敏感区,土地利用方式比较粗放。煤炭资源的开采导致土地塌陷、土地损毁问题严重,生态系统服务供给能力下降。城市发展导致的人口聚集使人类对生态系统服务的需求增大,生态系统服务处于“低供给—高需求”的状态。因此,该区土地整治方向:一是利用社会发展积累的资金加大矿区土地复垦工作力度,进行采煤塌陷地和排土场综合治理,重建和恢复生态系统的结构和功能;二是保护好基础性生态用地,稳步推进退耕还林还草,加大人工、飞播造林种草力度,着力改善生态脆弱、生态环境敏感的土地资源环境。

(2)黄土丘陵沟壑土地整治区。黄土丘陵沟壑土地整治区包括榆林市的清涧县和延安市的安塞、子长等7个区县,地处“黄土丘陵沟壑水土流失控制生态功能区”,属于土壤侵蚀和水土流失敏感区。区域内土地破碎化严重,植被稀少,森林覆盖率低。生态用地数量较少,经济基础相对薄弱、人口密度较低,生态系统服务整体处于“低供给—低需求”的状态。该区土地整治方向:一是以生态经济为导向通过退耕还林和流域综合治理等措施,改造中低产田,提高耕地质

量,改善生态环境;二是利用工程技术与生物措施,改水治水,治坡治沟,适度开发宜农耕地后备资源,增加有效耕地面积。

图2 人口密度分区图Fig.2 Spatial distribution of population density

图3 地均GDP分区图Fig.3 Spatial distribution of GDP per area

图4 土地开发利用程度分区图Fig.4 Spatial distribution of land use development degrees

图5 生态系统服务需求分区图Fig.5 Spatial distribution of ecosystem service demand

图6 陕西省土地整治分区图Fig.6 Land consolidation zoning in Shaanxi Province

(3)黄土台塬土地整治区。黄土台塬土地整治区位于黄土高原南缘,渭河阶地北部,包括铜川市、渭南市、咸阳市和延安市所辖的部分区县,范围涉及“黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区”和“渭河两侧黄土台塬农业生态功能区”。区域内人口密度较大,社会经济发展水平较高,生态系统服务的供给基本能够满足人们的需求。生态系统服务保持在“高供给—高需求”的状态。该区的土地整治方向:一是积极发挥良好的经济与生态优势,重视提高耕地质量,完善农田基础设施建设,进一步改善生态环境;二是通过旧村庄改造、归并等方式,进行农村土地综合整治,增加耕地面积,改善当地的生产、生活条件。

(4)关中平原土地整治区。关中平原土地整治区以西安都市区为核心,陇海铁路为轴线,区域范围涉及西安市、渭南市、宝鸡市、咸阳市所辖多个区县,范围基本与“关中平原城乡一体化生态功能区”重合。区域内地势平坦,人口密度大、城市化水平高,生态用地被大量占用,生态系统服务供给能力下降,整体处于“低供给—高需求”状态。该区土地整治的方向:一是以生态保护和生态建设优先,完善城市绿色基础设施、增加植被覆盖率,建设稳产高产基本农田,切实保护耕地;二是统筹安排城乡建设用地,坚持节约用地、集约发展,加强农村居民点的整理和废弃矿区的土地复垦,不断提高集约用地水平。

(5)秦岭山地土地整治区。秦岭山地土地整治区横跨秦岭山脉,包括宝鸡市、西安市、商洛市、汉中市、安康市所辖多个县区,地处“秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区”。区域内多山地,秦岭北麓中低山区是关中地区的天然生态屏障,森林植被覆盖率高达80%以上,生物多样性丰富。由于地形因素的限制,人类活动对区域生态环境的影响较小,生态系统服务处于“高供给—低需求”状态。该区的土地整治方向:一是保护森林植被,增加有林地面积、提高森林覆盖率,加强天然林区、水源涵养区和自然保护区的建设和管护,充分发挥生态屏障的重要作用;二是大力发展绿色产业,合理开发生物资源、水力资源、矿产资源和旅游资源,逐步形成生态环境保护与合理开发利用各种资源相结合的良性发展模式。

(6)汉中—安康盆地土地整治区。汉中—安康盆地土地整治区位于陕西省南部,包括汉中市和安康市的大部分区县,范围涉及“汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区”和“米仓山、大巴山水源涵养生态功能区”。区域内自然资源丰富,水、土、光、热等自然条件优越,对农业生产活动十分有利,生态系统服务的供给水平高。人口和城镇化率低,对生态服务的需求较低,生态系统服务处于“高供给—低需求”状态。该区土地整治方向:一是结合小流域综合治理,对农用地进行综合整理,提高耕地质量;二是对水毁、滑坡等因灾损毁耕地进行复垦,结合水利建设和水资源的综合利用,因地制宜适度开发后备耕地资源。

5 结论与讨论

(1)陕西省生态系统服务的供给水平在空间分布上存在高度异质性。其中,北部风沙滩地和以西安为核心的关中城市群的生态系统服务供给水平最低,秦岭山地的生态系统服务供给水平处于全省最高,其他地区则处于中等水平。

(2)陕西省不同地区生态系统服务的需求水平也存在差异。从三大自然区来看,生态系统服务需求高的区县主要集中在关中地区;陕北地区的部分市县由于采煤业的发展,生态系统服务需求也比较高;陕南地区生态系统服务较高的区县集中在人口密度较大的汉中和安康市区周边。

(3)根据不同地区生态系统服务供给和需求的差异,全省可以分为六大土地整治区,包括“低供给—低需求”、“低供给—高需求”、“高供给—低需求”和“高供给—高需求”4种匹配模式。可以根据不同匹配类型区域的特点,明确各自的土地整治方向,实施差异化整治措施。

本文在进行土地整治空间分区时以县级行政区为最小单元,难以确保气候特征的相似性和地貌单元的相对完整性。在后续的研究中,应该考虑在生态系统服务功能、生态环境敏感性等的基础上,利用山脉、河流等自然特征对行政边界进行适当的调整。通过对生态系统服务供给和需求的分析可以为土地整治分区提供理论依据和参考,但是生态系统服务价值的核算本身也是一项复杂的工作,各种服务功能价值的估算方法目前尚未形成统一的定论。随着相关领域研究的不断深入,土地整治与生态系统服务功能价值理论相结合的科学意义与实践价值必将更加显现。