基于“源”“汇”景观理论的山区农村居民点整治适宜性评价研究

——以湖北省十堰市房县为例

张红伟,王占岐,柴 季,魏 超,陈一璐

(1.中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北 武汉 430074; 2.武汉市土地利用和城市空间规划研究中心,湖北 武汉 430014)

1 引言

农村居民点作为农民生产生活的主要场所,一直存在布局凌乱、人减地增等问题。对于山区而言,受限于坡度等地形因素,农村居民点分布过于分散、无序扩张的现象更为严重,这不仅导致山区稀有的耕地等土地资源被大量侵占,更威胁到了本就脆弱的山区生态安全。农村居民点整治作为建设用地布局优化的重要手段,尤其是“城乡建设用地增减挂钩”政策实施以来,对山区农村居民点布局调整、生态环境修复和农村居住环境改善产生了很大作用。然而,随着农村居民点整治的不断推进,开始出现复垦耕地撂荒但优质耕地已被城市扩张所侵占、安置点建设对环境破坏更加严重等问题。因此,以生态为导向,提高山区农村居民点整治适宜性评价的全面性、合理性和科学性,是加快山区生态环境修复、人居环境改善和生态脆弱环境保护的重要保证。

当前,国内学者主要从自然禀赋条件[1-4]、生产生活条件[5-8]和经济社会条件[9-14]对农村居民点用地布局开展评价和影响因素分析,随着绿色发展理念的提出和生态文明建设不断深化,农村居民点整治作为能够对区域生态环境产生重大影响的人工生态工程越来越强调生态优先,以生态保护为前提开展适宜性评价的研究越来越多[15-19],也有学者直接从景观生态学的角度分析农村居民点的分布演化特征[20-23]。国外学者则主要集中研究围绕居民点的农业土地利用问题[24],同时,部分学者发现农业对居民点的影响正在逐渐弱化[25],也有国外学者正在对农村居民点分区和影响因素做有益的探索[26-27],以上研究为本文提供了可靠的理论基础。“源”“汇”景观理论是景观生态学理论的重要组成部分,是陈利顶等基于大气污染中“源”“汇”理论体系,提出的同时反映景观格局与生态过程内涵的理论体系[28],景观空间负荷对比指数是该理论的核心方法[29],近些年,其不断被应用于非点源污染[30-31]、生物多样性保护[32-33]、生态规划[34]等领域。农村居民点是一个复杂的景观生态系统,农民从事的绝大多数生产、生活和生态活动最终都会反映到土地利用景观格局的变化上,而农村居民点整治则是加快这种变化的人工生态过程,即农村居民点整治是包含景观格局特征的人工生态过程,会产生较大的生态效应。因此,将“源”“汇”景观理论引入到农村居民点整治适宜性评价研究中,具有较强的现实意义。

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

房县位于北纬31°33′~32°30′,东经110°02′~110°33′之间,地处湖北省十堰市,区域总面积为5 110 km2,与神农架相毗邻,境内坪地丘陵占17.1%,而半高山、高山区占38.5%。以青峰断裂带为界,山脉走向一般是东西、东北或东南向,山背开阔,山顶垣状,其间有河谷盆地零星分布。房县林业及旅游资源丰富,地处长江三峡、武当山和神农架黄金旅游线的重要连接点。

2.2 研究方法

2.2.1 研究单元

《全国国土规划纲要(2016—2030年)》(以下简称“纲要”)中明确指出要实施分类引导城镇化发展,稳妥有序推进农产品主产区城镇化发展,统筹协调城镇扩展与重要农产品优势区布局,促进人口向城市和重点小城镇集中;其次,“纲要”还提出要完善县和乡镇公共服务设施配套,提升小城镇公共服务和居住功能,促进农业转移人口全面融入城镇。这表明,区域小城镇的集中居住是农村发展的方向,乡镇作为村级以上的行政单元,乡镇中心已经成为不影响农业生产的核心居住区,是农村居民转移安置的中心,是开展农村居民点整治的基本行政单位,因此,本文选取乡镇作为基本研究单元。由于乡镇政府所在地一般为所在乡镇的中心,本文将以乡镇政府所在地作为适宜性研究的地理中心,通过分析研究单元内部景观格局和生态过程,从而评估农村居民点整治的适宜性。

2.2.2 “源”“汇”景观分类

伴随着社会的不断进步,生态环境保护政策越来越严格和农民生产生活方式发生改变,一部分土地利用及覆被类型已经不能为农民对生产生活的更高要求提供充足保障或良好的人居环境,例如吴春华等认为,工矿用地及矿产分布是农村居民点建设的重要影响因素(尤其是阻碍农村居民点的分布)[7];相反,另外一部分土地利用及覆被类型则成为农民在特定区域赖以生存不可或缺的类型,例如姜广辉等的研究表明农村居民点的分布与水田、水浇地、旱地以及果园具有较高的趋同性[5]。而这两部分均是农村居民点整治的难易程度、农村居民搬迁意愿的重要反映。基于“源”“汇”景观理论,“源”景观是指能够促进自然或人工生态过程的景观类型,“汇”景观则是指能够抑制或延缓这种生态过程的景观类型,人与自然都是生态系统的重要组成部分,人类改造自然景观的过程也是一种人工改造生态环境的过程,影响农村居民点稳定性的因素均会体现到土地利用景观格局特征上来(图1)。基于此,本文将农村居民点整治作为一个人工生态过程,依据对农村居民点整治过程正、负影响的不同,在土地利用现状分类标准的基础上,将研究区土地利用及覆被类型分为“源”“汇”景观。

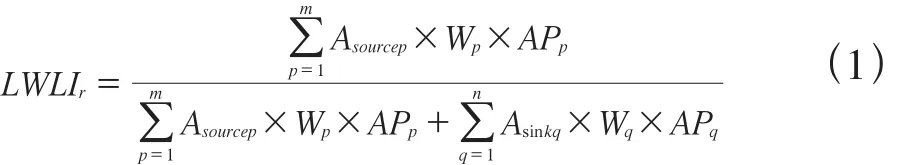

2.2.3 “源”“汇”景观空间负荷对比指数

依据“源”“汇”景观理论,“源”“汇”景观空间负荷对比指数是针对不同生态过程中景观格局识别的主要方法,可以定量化反映景观空间格局对生态过程的影响大小[29]。因为坡度、高程和距离是影响山区农村居民点分布的基础自然禀赋要素,考虑不同“源”“汇”景观类型对生态过程的贡献差异,本文从相对坡度、相对距离和相对高程三个方面分析“源”“汇”景观的空间分布特征及其与农村居民点整治人工生态过程之间的关系,从陈利顶等阐述的具有普适性的景观空间负荷对比指数内涵出发,建立景观空间负荷相对坡度对比指数(以下简称“景观坡度指数”)、景观空间负荷相对距离对比指数(以下简称“景观距离指数”)和景观空间负荷相对高程对比指数(以下简称“景观高程指数”)。由于相对坡度、相对高程和相对距离对农村居民点整治的影响均是正相关,因此,随着坡度的增大、高程的增加、距离乡镇中心距离的增加,无论是景观坡度指数、景观距离指数还是景观高程指数越大,都表明开展农村居民点整治的潜力较大且较适宜,将遇到的阻力较小。具体见式(1):

式(1)中:LWLI为源汇景观空间负荷对比指数;r为源汇景观空间要素类型(相对坡度、相对高程和相对距离);Asourcep和Asinkq为评价单元内源景观和汇景观随景观空间要素类型变化而围成的洛伦兹曲线中的累积面积;Wp和Wq是指源景观和汇景观的权重;为了充分考虑整个研究区域源汇景观总量的贡献,引入APp和APq分别代表源景观和汇景观在研究区域内的面积比例;m和n分别为源景观和汇景观的类型[29]。

图1 基于 源 汇 景观理论的景观类型分类思路Fig.1 The idea of classi fi cation for landscape types based on "Source-Sink" landscape theory

景观权重的确定对源汇景观空间负荷对比指数具有重要的作用,在针对农村居民点整治生态过程的权重确定过程中,为了体现景观图斑的破碎情况,引入景观破碎度并对其改进作为源景观和汇景观的权重,见式(2)。

式(2)中:Nx为景观X的斑块数;Ax为景观X的总面积;Z为研究单元内景观的类型;Wx为景观类型为X的权重。

在景观空间负荷对比指数的计算过程中,还有可能存在整个评价单元的景观空间负荷对比指数较小,但是局部剧烈增加后波动较小的情况,即评价单元内部“源”“汇”景观呈现空间分区域聚集的变化特征,也较适宜开展农村居民点整治。鉴于此,本文基于土地利用景观梯度理论,综合考虑适宜的耕作半径、评价单元的全覆盖和有效表达内部变化特征等因素,依据相对距离、相对高程和相对坡度分别将研究单元分成十级土地利用景观等距梯度带。利用式(1)和式(2)计算不同级别梯度带的景观空间负荷对比指数,运用错位堆垒曲线进行可视化表达,以此判断局部不同景观类型的变化和集聚情况。

在分析各个影响要素景观空间负荷对比指数的基础上,对各个分指标进行综合,得出各研究单元景观空间负荷综合对比指数(式(3))。

式(3)中:LWLIelevation为景观空间负荷相对高程对比指数;LWLIdistance为景观空间负荷相对距离对比指数;LWLIslope为景观空间负荷相对坡度对比指数。

3 数据来源与处理

本文主要涉及以下几个方面的数据:(1)十堰市房县2015年1∶1万土地利用现状数据库,从中提取土地利用现状类型及其分布,同时提取水系、交通道路等数据,并按照景观类型的不同分别计算面积;(2)房县1∶5万DEM数字高程数据,运用ARCGIS10.2软件提取高程数据和坡度数据,将提取的高程和坡度数据赋予景观单元;(3)在城乡建设用地增减挂钩政策支撑下,房县开展农村居民点整治以来,自2011年到2015年所有已开展并竣工的农村居民点整治项目,共计7个批次161 hm2的农村居民点拆迁复垦图斑。运用相关软件将矢量数据的投影坐标系进行统一,并按照评价单元进行分类并统一单位。

4 结果分析

4.1 “源” “汇”景观类型随影响要素的空间分布

根据式(1)和式(2),首先计算不同研究单元的景观高程指数(图2(a))。相对高程以各景观图斑高程与研究单元中心之间的高程之差来表示,差值越大,农村居民点整治的可能性越大,人口向研究单元中心聚集的可能性也越大。沙河乡、万峪河乡、窑淮镇、军店镇、大木厂镇、青峰镇和白鹤镇的景观高程指数分别为0.96、0.92、0.91、0.90、0.88和0.86,这表明随着相对高程的增加,源景观对于农村居民点整治的影响远远大于汇景观,较适宜开展农村居民点整治且潜力巨大。

其次,分别计算十级景观梯度带的景观高程指数,并利用错位堆垒曲线反映各个级别相对高程指数的聚集和变化情况(图2(d))。结果显示,万峪河乡、军店镇、青峰镇、窑淮镇和化龙堰镇出现了对比指数急剧增加的过程,这说明随着相对高程的增加,“源”景观对农村居民点整治的影响急剧增大,较适宜开展农村居民点整治,而白鹤镇、中坝乡、九道乡、土城镇等几个乡镇则出现均匀增长的情况。虽然化龙堰镇和土城镇出现了局部不同级别变化的异常,但是对整体变化趋势影响较小。从整个研究单元的不同级别的景观高程指数及各级别之间的差值来看,无论是整体还是不同级别的局部,出现了一定的差异,但是整体较适宜开展农村居民点整治的评价单元基本一致。

图2 各乡镇景观空间负荷对比指数变化情况Fig.2 The variation of LWLI in different townships

相对距离用景观图斑距离研究单元中心的距离来表示。相对距离越远,农村居民点距离乡镇中心的便利性越差,农村居民进行搬迁的可能性越大,结果显示(图2(b)),沙河乡、万峪河乡、窑淮镇、大木厂镇、青峰镇、军店镇和白鹤镇的景观距离指数分别为0.96、0.92、0.91、0.91、0.87、0.87、0.85,表明随着相对距离的增加,源景观对农村居民点整治过程的贡献较大,就相对距离单一影响因素而言,这些研究单元开展农村居民点整治的潜力较大。

同理,根据相对距离的远近,计算不同级别景观距离指数,根据错位堆垒曲线判断局部源汇景观的变化情况(图2(e))。结果表明,沙河乡、万峪河乡、窑淮镇、尹吉甫镇等绝大多数乡镇的源汇相对距离对比指数都出现了急剧增加的情况,然后处于高位,随着相对距离的增加而增加较小,这说明,单纯考虑距离要素,源汇景观呈现出分区域聚集的情况,各乡镇开展农村居民点整治的适宜性均较强。

相对坡度对农村生产生活的难易程度具有重要的影响,坡度越大,开展农村居民点整治的可能性就越大。结果显示(图2(c)),沙河乡、万峪河乡、窑淮镇、军店镇、大木厂镇和青峰镇0.96、0.92、0.90、0.88、0.87和0.87,这几个研究单元内的景观坡度指数较大,这表示其开展农村居民点整治的潜力较大且适宜性较好。

分别计算十级景观空间负荷相对坡度对比指数的大小,利用错位堆垒曲线变化判断随着坡度变化而变化的情况(图2(f))。结果表明,上龛乡从第一级别到第二级别跳跃的时候,出现了数据异常的情况,这说明上龛乡的汇景观主要存在于第二级别中,在其他级别的变化过程中,大多数评价单元出现缓慢增加的情况,而中坝乡、九道乡、门古寺镇、城关镇、大木厂镇则出现了景观坡度指数随着级别的增加持续增加较大的情况,这说明源景观随着坡度的增加相较于汇景观贡献度增长较快,就相对坡度而言较适宜开展农村居民点整治。

4.2 “源” “汇”景观空间负荷综合对比指数分析

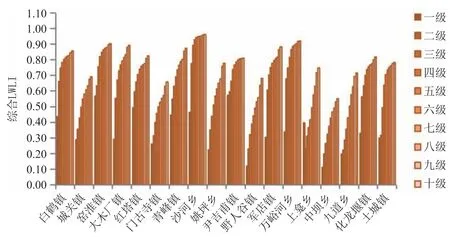

根据式(3)计算各个研究单元内不同级别和整个评价单元的景观空间负荷综合对比指数(图3),不同评价单元内景观空间负荷综合对比指数的变化明显,具有较好的区分度,同时,不同级别源汇景观负荷综合对比指数的变化情况,也反映了局部源汇景观的聚集程度,能够在评价单元的基础上,进一步分析其内部变化情况。

沙河乡、万峪河乡、窑淮镇、大木厂镇、军店镇、青峰镇和白鹤镇的景观空间负荷综合对比指数分别为0.96、0.92、0.90、0.89、0.88、0.87和0.86,表明这7个乡镇较适宜开展农村居民点整治且潜力巨大,遇到的阻力较小。从同一评价单元内不同级别“源”“汇”景观空间负荷综合对比指数的变化情况来看,这七个乡镇均出现急剧聚集的情况,除了前一两个级别较小,余下的级别对比指数较大,所以开展农村居民点整治的潜力也较大。同时发现,也存在化龙堰镇和土城镇等这种虽然整个评价单元内的景观空间负荷综合对比指数较小,但是不同级别之间的变化也较小,且随着影响要素的变化指数整体处于高位,其开展农村居民点整治的适宜性也较强。

图3 各乡镇不同梯度带景观空间负荷综合对比指数Fig.3 LWLIs to the different levels of landscape gradient zones in the different townships

4.3 农村居民点整治适宜性验证

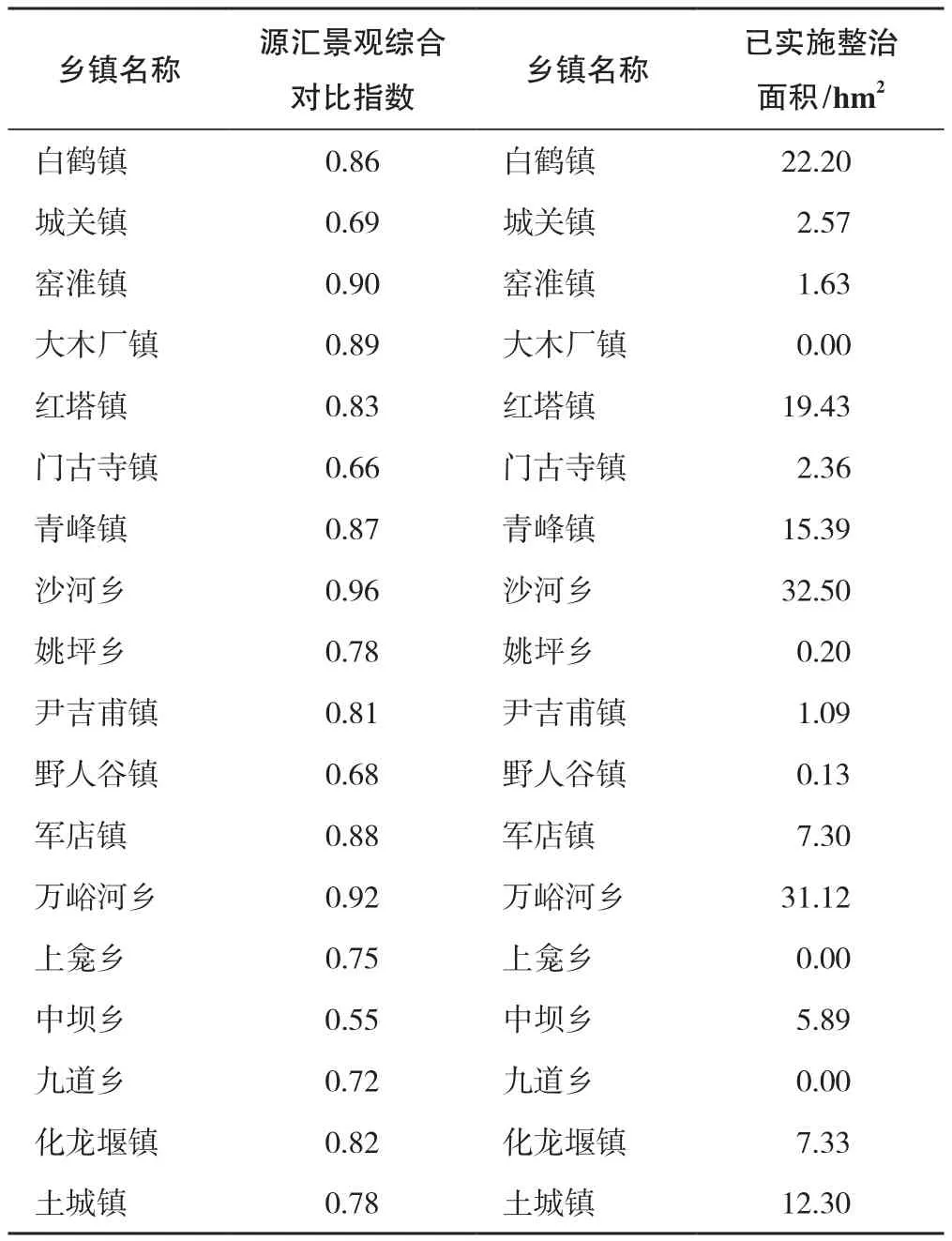

在以上研究中,根据“源”“汇”景观理论,分析了“源” “汇”景观类型及其分布与农村居民点整治的关系,通过土地利用景观梯度理论和景观空间负荷对比指数评价了各个研究单元农村居民点整治适宜性。为了充分验证这个方法的科学性,本文对比了各评价单元内自2011—2015年开展农村居民点整治的面积与上文中反映潜力和适宜性的综合对比指数表1,景观空间负荷对比指数较大的评价单元已经开展农村居民点整治的面积也较大,例如:沙河乡、万峪河乡、白鹤镇和青峰镇;而其他几个景观空间负荷指数较大的评价单元,例如:大木厂镇、窑淮镇和军店镇,经过实地调查走访,这些区域还未被纳入当地国土局的农村居民点整治范围,未来一段时间也将开展农村居民点整治;化龙堰镇和土城镇虽然整体景观空间负荷综合对比指数较小,但是呈现急剧增加后不同级别之间变化不大,分布形态较聚集,也较适宜开展农村居民点整治。因此,基于“源”“汇”景观理论建立的景观空间负荷对比指数评价模型能够较好地反映区域农村居民点整治潜力大小,可以成为农村居民点整治适宜性评估的重要方法。

表1 农村居民点整治适宜性对比表Tab.1 Comparison on the suitability of rural residential land consolidation

5 结论与讨论

5.1 结论

(1)通过“源”“汇”景观理论,在考虑了景观面积和破碎程度的基础上,结合土地利用景观梯度理论,以景观类型的空间分布特征作为影响农村居民点稳定性因素的重要表征,从整个景观系统的角度建立了适宜于山区农村居民点整治适宜性评价的量化模型,从而避免了从局部建立评价指标进行山区农村居民点整治适宜性和潜力分析可能产生的不客观性。新的适宜性评价方法对于合理开展农村居民点整治具有重要的参考作用,实用性较高。

(2)在“城乡建设用地增减挂钩”政策支撑下的农村居民点整治实施过程中,管理者和执行者较多关注农村居民点整治本身所带来的经济和社会效益,容易忽略农村居民点、林地、耕地等不同土地利用类型之间的互动规律对农村居民点稳定性的影响。引入“源”“汇”景观生态理论开展整治适宜性评价,充分考虑了系统内部不同土地利用类型之间的互动关系对农村居民点整治的作用。

(3)农村居民点整治是涉及到社会民生的系统性工程,从系统的角度出发,以影响山区农村居民点分布和扩张的地形、坡度和高程等自然禀赋条件为基础,以反映区域经济、社会和生态状况的土地利用系统景观空间特征为主线开展农村居民点整治适宜性评价,充分体现了尊重区域自然禀赋、基础设施条件、经济社会差异等思想,充分表达了可持续发展的理念。因此,通过本文提出的方法首先开展整治适宜性评估,在适宜的评价单元内进行农村居民点整治后不易出现经济、社会和生态问题。

(4)本文以十堰市房县作为研究区,研究结果表明沙河乡、万峪河乡、窑淮镇、大木厂镇、军店镇、青峰镇和白鹤镇相对于其他乡镇较适宜性开展农村居民点整治。其率先开展农村居民点整治有助于改善山区人居环境、加快生态修复且保护生态环境,使农村居民点整治产生较大经济效益、社会效益的同时,产生较大的生态效益,为城市发展提供生态保障。

5.2 讨论

本文提出了一套完整的农村居民点整治适宜性评价方法,但是由于受时间、资料和篇幅的限制,评价方法还有待改进和完善。首先,“源”“汇”景观分类的科学性需要不断提高;其次,评价方法对于山区农村居民点整治适宜性评价较为合适,对于丘陵、平原地区是否同样适宜;第三,评价结果只是反映研究区域不同评价单元整治的相对适宜性;第四,基于本研究评估方法,从时间序列角度开展研究,是否也具有较高的参考价值。