明代墓葬石像生制度考察

——以潘埙墓为例①

孙 琳(淮阴师范学院 美术学院,江苏 淮安 223001)

一、明代潘埙墓遗址、遗物调查概况

今淮安市淮安区平桥镇九洞村北部祠堂组平桥镇敬老院内(原九洞联中),遗存一座明代墓葬遗址,墓主为明朝嘉靖年间通义大夫、都察院右副都御史潘埙。据本地村民骆德贵等老人回忆:现今院内第一排房屋下,在“大集体时期”无意中发现墓葬遗址,但限于年代和普通百姓的认知,并未上报文物部门,而是由所在大队的村民负责挖掘,数口木棺被挖出后用以制作农具,现已不存。②据敬老院内骆德贵(现年82岁)、王玉高(现年66岁)等老人口述,后文尚有部分同此,兹不赘引。该遗址内现存有7件石像生和1件碑刻,以及散布的石残件8件。目前,尚未有专文予以介绍和讨论。本文依据田野调查所得将具体情况描述如下:

图1 石龟驮

图2 石虎

第一排,石龟驮2件,长1.7米,宽0.9米,高0.6米,顶端有方形开口,长宽分别为0.35米、0.15米,深0.13米(见图1)。此石龟驮头部皆残损,后世以水泥等物修补,但比较明代其他地区石龟驮遗物,修补的造型似不准确,当系本地泥瓦匠人附会。

第二排,石虎2件,前腿平撑呈蹲姿。长0.75米,宽0.5米,高1.25米(见图2)。局部有少许残损,造型刻画比较节制,并不在意解剖的准确和细节的雕琢,但轮廓处理颇具匠心。

图3 石羊

图4 石人

第三排,石羊2件,四膝下跪呈温顺之态。长1.1米,宽0.37米,高0.95米(见图3)。石羊是保存最为完好的石像生,整体造型概括,轮廓磨砺的光滑流畅,除基本形象特征外,少见细节描写,也不见肌肉筋骨的表达。

第四排:石人1件,面首向北,为文官装扮,双手执一笏板。高约2.45米,宽约1米,厚约0.65米(见图4)。③石人底部部分被水泥覆盖,因此实际高度应比测量数据略高,比较明代同类石刻,如镇江沈固墓前石人高度为2.5米,推测潘埙墓石人体量与之相当。局部多有残损,后世修补较粗陋。造型的表现手法与上述石兽一致,除头冠飘带和腰带以阴线刻出其位置外,未见更多的装饰类图像。

距离石人西南方位不远处,有一件“乐丘记”石碑,宽0.71米,高1.52米。碑文面北,碑阴向南。石碑表面部分被水泥遮盖,无法辩读全文。但露于石面的文字仍然清晰可见,其右首上书“乐丘记”,左首落款“嘉靖庚戌夏四月既望平庄七十四……熙台……埙记”,其下首还刻有“甲子秋九月吉……蔓立”等文字。

图5 “谕祭”碑额

图6 “神道碑铭”碑额

此外,南边围墙下发现数件已被茅草遮蔽的石残件,这些石残件属于神道碑、望柱的构件。基本情况如下:

石碑额一:宽0.90米,高0.62米,厚0.20米(见图5)。石碑额底部有方形榫眼,外口长0.245米,宽0.105米,深0.085米。碑首雕刻祥云、二龙戏珠图案,以及篆体“谕祭”二字,保存完好。

石碑额二:宽0.80米、高0.60米、厚0.20米(见图6)。石碑额底部有倒梯形榫眼,外口长0.14米、宽0.09米、深0.06米。碑首雕刻祥云、飞鹤图案,以及篆体“神道碑铭”四字,保存完好。

八棱形石柱残件:高1.38米、宽0.36米、厚0.32米。石柱自上而下分2层,上层雕刻祥云纹。

八棱形石基座,直径0.90米,高0.46米。自上而下共4层,首层每个面皆雕刻对称的云纹装饰图案,其余3层均素面,顶面粗砺似断口,应非原貌。

长方形石基座:长0.90米、宽0.38米、高0.38米。顶面上有长方形榫眼,长0.3米、宽0.13米,深度不详,里面尚留有截断的榫舌。自上而下共4层,皆素面。

残碑之一:高1.05米、宽0.52米、厚0.16米,底端有一梯形榫舌,宽0.18米、高0.085米、厚0.13米,距边0.18米,碑形较为完整,但碑文谩毁,难以卒读,依稀可辨首列为“□地碑记”。

残碑之二:此碑现断裂成两块,散落在围墙下。依据碑形、尺寸大小以及碑文内容和书法风格观察,原本应是同一块石碑被砸坏后的残件。总高1.67米、宽0.82米、厚0.20米(见图7、8)。顶端有一梯形榫舌,宽0.22米、高0.06米、厚0.08米,距边0.30米。底端也有一梯形榫舌,宽0.32米、高0.11米、厚0.12米,距边0.25米。8列楷书铭文自左向右排列。其碑文释读如下:

维,嘉靖四十三年岁次甲子秋九月庚子朔越四日癸卯,帝遣直隶淮安府知府刘……谕祭都察院右副都御史潘埙,曰尔学术疏通,才猷……甲第,列职禁闱,屡进谠言,擢参藩政,历升左辖,简……河南保厘著,续削平剧盗,斩获有功,方念尔劳……梓,益励清操,兹以计闻,良深悼惜,爰倾……歆兹异渥。

此残碑的碑文内容除祭文基本的格式和表示悼念的常用措辞,以及记述墓主为官的经历与政绩以外,主要目的是陈述嘉靖甲子年农历九月初五由淮安府刘姓知府奉皇帝谕,对墓主表示追祭的事实,以表明获得朝廷赐祭葬的荣耀以及墓葬设施营建的合法性。可见,此石碑很可能与上文中刻有“谕祭”二字的石碑额相配套(碑的上、下端均有榫舌,分别用以连接碑额和碑座),树立于墓前或神道,以供子孙后世垂范。

图7 残碑之二局部1

图8 残碑之二局部2

二、明代潘埙墓葬设施的营建年代与过程

潘埙其人,明史有传。按照记载,潘埙是山阳人(今淮安区),正德三年进士。入仕后长期担任言官,因“性刚决,弹劾无所避”,为忌者所中,转于地方任职。嘉靖七年升任都察院右副都御史,巡抚河南地方。但不久即被皇帝下诏罢除,并且永不叙用。嘉靖四十一年,以87岁高龄寿终。[1]一个有趣的现象是,潘埙卒于嘉靖四十一年(1562年),但是现今遗存的“乐丘记”石碑却有两个纪年:一是嘉靖庚戌年(嘉靖二十九年,公元1550年),二是嘉靖甲子年(嘉靖四十三年,公元1564年),而南边围墙下发现的“残碑之二”所署纪年为嘉靖四十三年,这些文本所记载的年代并不一致。如何理解同一墓葬遗址出现的不同纪年遗物,涉及潘埙墓葬设施较为复杂的营建过程。

明代淮安籍文学大家吴承恩曾受潘埙后人委托,撰写过“通议大夫都察院右副都御史潘公神道碑”一文,此文为我们了解潘埙其人以及墓葬营建的相关事项提供了珍贵的资料。吴承恩与潘埙以及本地几支士绅大族之间不但存在交织的姻亲关系,同时也是相交多年且彼此欣赏的文友,潘埙致仕归乡后,双方往来甚密。所以吴承恩所撰的“神道碑”文云:“且谓今之知公者,莫小子最乎。”碑文又说,潘埙“卒之三岁,其孙蔓请于朝,得赐祭葬,以甲子冬十二月十六日成事,先事之三月,蔓谋碑神道,而以文属承恩。”[2]由此,我们基本可以廓清潘埙墓葬设施营建的年代与主要过程。潘埙致仕的原因是所谓河南赈灾不力,嘉靖帝下诏罢除,后虽经查实但始终屡荐不起。由于墓葬是政治精英们的一项奢华的特权,被弹劾致仕的官员并不能够享有。所以,嘉靖四十一年潘埙逝世时,其墓葬设施的营建应形同庶民,想必较为简陋,遗址内确也没有留下与该时代相关的遗物。经过潘蔓的一番努力,终于在第三年,即嘉靖四十三年,得到朝廷准予祭葬的批复,才得以按照原有品级重新规划和营建潘埙墓坟茔的封土、神道,包括石像生、石碑等墓葬设施。这就解释了为何潘埙卒于嘉靖四十一年,“乐丘记”石碑和“残碑之二”中的纪年题记却分别为嘉靖四十三年九月的原因。①关于“乐丘记”碑文中“嘉靖庚戌夏四月既望平庄七十四”的纪年落款,联系碑文“熙台”、“埙记”等内容可知,该碑文原应是潘埙本人于嘉靖二十九年所撰写。得到赐祭葬后,潘蔓如实地将其镌刻于碑石之上。

不过,留给潘蔓的时间已经较为紧张,因为一年中最为重要的“冬祭”很快就要到来,在此时完成一次隆重的祭祀仪式对于告慰祖先和恢复家族记忆来说,都显得十分的必要和迫切。经过三个月时间的周密规划和紧张施工,至嘉靖四十三年十二月十六日,最终陆续营建完成。潘埙墓石像生整体上少见精致的纹饰和细节刻画,即便是头冠飘带、腰带等显示人物基本装束特征的部分也仅以阴线刻出其轮廓,缺少必要的空间层次表现。这些现状表明,石像生是在匆忙中完工。但对于潘蔓和其家族来说,石像生是否精雕细琢显然处于次要地位,其象征意义才是他们所要表达的主要意旨。

三、潘埙墓石像生的设置与明代品官墓葬石像生制度考察

近年,潘埙墓石像生由所在村委会予以一定的修建和保护。观察现今的整体布局,排列方向为自西向东,略偏南约5度。除石人外,其余6件石像生面首皆向西,呈对称设置,间距约9米。显然其方位布局已非原貌,但是石像生排列的次序关系却也符合一般的设置方式。按照明洪武五年重定的坟茔之制:“功臣殁后封王……石人四,文武各二,石虎、羊、马、石望柱各二……一品、二品石人二,文武各一,虎、羊、马、望柱各二。三品四品无石人,五品无石虎,六品以下无。”[1]1487通过史料记载可知,潘埙官至通议大夫、都察院右副都御史。按明制,此职为正三品。因此,潘埙墓前可设置成对的石虎、石羊、石马和石望柱。对照现遗址内的石像生遗物,石虎、石羊、石人及石望柱残件俱存。②据骆德贵等老人回忆“这里原来还有二件石马,后被搬移用作铺设码头”,表明石马近世犹存。不过,潘埙墓按例应不设石人。由此,我们不得不提出疑问,是明代中后期品官墓葬石像生制度已经发生了变化,还是潘埙墓石像生的设置明显逾制?

明朝初年,洪武皇帝朱元璋提出:“古昔帝王治天下,必定礼制,以辨贵贱,明等威,是以汉高初兴,即有衣锦绣绮穀,操兵乘马之禁,历代皆然。近世风俗相承,流于僭侈,闾里之民,服食杂处,与公卿无异,而奴仆贱隶,往往肆侈于乡曲,贵贱无等,僭礼败度,此元之失政也。”这或许也包含了对蒙元政权鄙夷的情绪,并以此作为继承汉人儒学传统的声明。无论如何,他很快制定出一系列关于“屋舍服色”等相关制度,以“策明立禁,颁布中外,俾各有所守”。[3]

墓葬石像生制度自洪武三年初定,但没有具体划分类型,仅粗略规定,三品以上官员“石兽各六”。洪武五年详细制定了各品级官员石像生的数量和类型。此后,明英宗天顺二年(1458年)对墓葬营建的等级规定,以及《大明会典》关于丧葬制度的记载仍按照明初制定的内容沿袭下来。[4]无一例外的是,三品官员墓前均不可设置石人。换句话说,明代品官石像生制度没有出现较明显的变化。看起来,后继的明代皇帝们似乎仍在遵循明太祖“我已成之法,一字不可改易”的遗训。

考察明代品官墓葬石像生遗物,南京地区遗存有较多勋臣墓石像生,其基本特点是年代较早,墓主都是明朝开国所封的几位异性王和品秩视同一品的公侯。根据初步统计结果来看,实际情况与文献记载略有出入。洪武时期殁后封公的功臣墓前均未发现石望柱,2件石人都是武将,不见文臣(康茂才墓石人为一文一武,但却在明洪武五年之前),与朱元璋称帝前逝世的虢国公俞通海墓相同,并不完全吻合明制所定的“文武各一”。[5]

公侯功臣墓前石像生所显示的现象令人颇为不解,按史料记载的情形来说,洪武皇帝对礼仪的政令化,使其成为一种约束臣民的行为准则,显然对相关制度、条例抱有很高的期待。永乐二年,刑部尚书郑赐、都御史陈瑛弹劾耿炳文所穿的衣服、所用的器皿有龙凤纹饰,超越了其应有的本分。耿炳文很害怕,于是自杀了,他的三个儿子也都因此事件坐连而死。[1]3820然而,耿炳文的自杀,究竟与僭越有多少必然的联系很值得怀疑。耿炳文是洪武时期仅存的老臣之一,他的长子耿璇,是懿文太子长女江都公主的驸马,换言之,耿璇与建文帝是郎舅关系,耿炳文家族都是皇亲国戚,与建文帝之间的联系过于紧密。建文元年,燕王朱棣起兵,建文帝即命耿炳文帅军北伐,可见对其十分的信任。因此,耿炳文的僭越事件或许掺杂着更多的政治意味。耿炳文自杀的真相如何,不是本文所要追溯的内容。但它所反映出的一条重要信息,即逾制在明初显然是不可饶恕的罪责,无论是当做打击政敌的藉口,或是事实存在的行为,其处罚的严重程度足可致某贵胄家族遭受灭顶之灾。除耿炳文事件外,我们很难再从史料中获取类似的记载。这或许表明,在明初的高压管控下,皇帝治下的臣民皆忠实地执行着皇帝所定的制度。因此,洪武年间在都城之内存在若干未严格按制的石像生营建行为,如果认为这些石像生都逾越了制度,恐难令人信服。我们认为,这些公侯勋臣墓石像生在设置类型和总体数量上大体符合制度的规定,只有武将没有文臣—状若“逾制”的现象反复出现——也仅是在石人的亚型中做调节,并非有多少出格之举。或许是因为这些公侯勋臣都是统兵大将出身,对武将身份有较强的认同感,且与洪武皇帝的特殊关系以及明初的政治格局相关,应该是受到了皇帝的同意或默许。这些武将石像生或也可能反映出明初武官的实际地位略高于文臣。

现南京、镇江等原明朝南直隶地区有几处明英宗天顺年间品官墓葬。如镇远候顾兴祖墓位于南京市雨花台区赛虹桥街道,目前尚遗存神道碑和石龟驮、石虎、石羊、石马、石人等7件石像生,其中石人2件(一文一武,方位不详)。户部尚书沈固墓在镇江丹阳大泊镇沈家山南侧,其神道石刻由南向北依次是:石望柱、石虎、石羊、石马、石人(左文右武)。这两处墓葬石像生的类型与明制完全吻合。明代早、中期的品官墓葬石像生材料发现和公布的很少,特别是墓主明确,年代清晰的材料更是少之又少。上述两处材料或许不能完全反映此时期内品官墓葬石像生的整体营建行为,加之两位墓主的品级较高,对于判断明代早、中期是否存在墓葬石像生僭越逾制的现象,或许有所不足。但依据现有材料,我们认为,至少在明英宗天顺年间以前,品官墓葬石像生的设置仍然恪守着制度的规定。

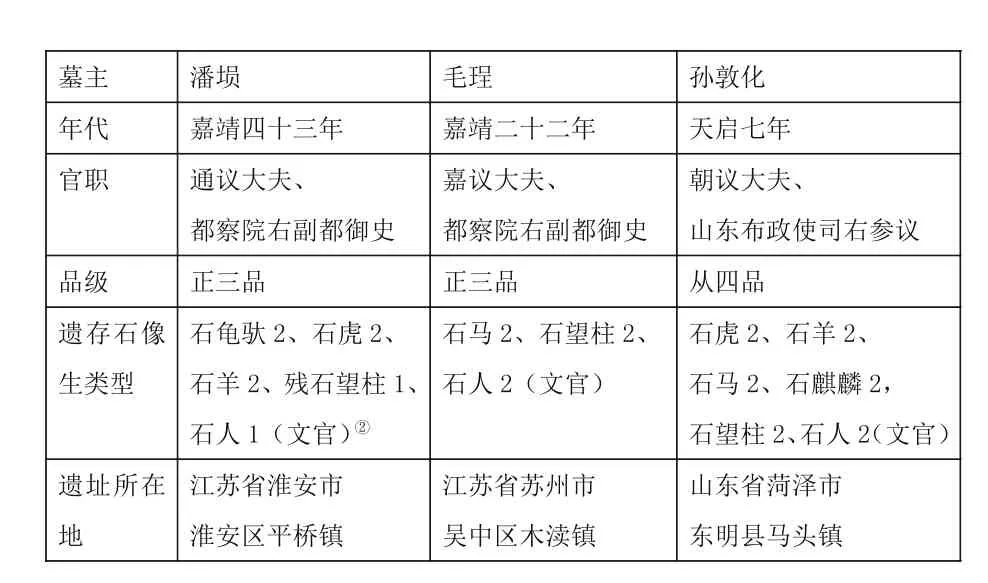

然而,在明中叶以后,更多的石像生材料呈现出另外一幅图景。除潘埙墓外,苏州毛珵墓以及山东菏泽孙敦化墓也是可供参照的材料。毛珵是成化年间进士,官至嘉议大夫、都察院右副都御史,卒于嘉靖二十二年(1553年)。[6]毛珵墓现仅存石马、石望柱、石人等6件石像生。孙敦化系明万历四十四年进士,官居山东布政使司右参议,卒于天启七年(1627年)。[7]孙敦化墓葬遗址在上世纪末遭到较为严重的盗窃,①该遗址内现有石像生大多为复制品,原件不知所踪,中国被盗(丢失)文物信息发布平台有公示。但石像生类型明确无误,计有石虎、石羊、石马、石麒麟,石望柱、石人等12件。时间上,从嘉靖年间延续至天启末年。在地理空间上,有明一代,淮安府、苏州府均属南直隶,菏泽市东明县在弘治三年(1490年)以后则隶属北直隶的大名府下辖散州-开州(巧合的是,潘埙曾在开州担任同知一职数年),南北直隶是中央直辖的核心区域。通过比较观察(见表1),潘埙、毛珵、孙敦化三人墓葬石像生虽有不同程度的残损或遗失,但主要类型似乎相差不大,没有因为官职品级的不同而呈现出明显的等级差异。而且,十分明显的是,三处墓葬都设置有石人。除南北直隶地区外,浙江南部的苍南陈宣墓(成化十七年进士,官至云南布政使司左参政,从三品,卒于正德四年[8])、重庆南部的巴南李文进墓(嘉靖中进士,官至副都御史,正三品,卒年不详[9])也都出现石人。如果对照墓葬石像生制度,似乎明中叶以后品官墓葬石像生的设置超越其应有的等级,已经成为普遍现象。

表1

在云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇有一座明代墓葬,墓主为武略将军、飞骑尉董友第。其石像生从墓碑向两侧展开,依次为文臣、武将、鞍马、羊、虎、狗、狮子各一对,计14件。武略将军、飞骑尉品级为从五品,其石像生的数量和类型都与墓葬制度不符。董友第生卒不详,从其碑文所记载生平事迹考察,其卒年定在明洪武晚年大致不会有太多误差。但这并不表明董友第墓石像生营建于明朝初年。碑文中提及,董友第的第九代孙,一个叫董仕儒的人带领族人协力修葺了墓址。[10]假如按照二十至二十五年为一代,九代约为一百八十到二百二十年左右,那么董氏后人修葺墓址的时间大约在明末,其石像生也很可能是在此时营建。董友第墓石像生的遗存现状提醒我们,墓葬石像生营建的逾越礼制行为已经波及遥远的边疆地区,甚至已经全然不顾官位品级和制度限定的石像生类型,开始创造新的内容。

有观点认为,明史中有“赐祭葬”时加一等的记载。由此,譬如李文进等墓葬石像生的设置实际是参照二品官员的等级,出现石人自然十分合理。[11]这里要说明的是,史料研读必须在整体中理解某一局部的记述。所谓“赐祭葬”,明史中有这样的记载:“隆庆元年十二月,礼部议上恤典条例:凡官员祭葬,有无隆杀之等,悉遵《会典》。其特恩,如侍从必日侍讲读、军功必躬履行阵、东宫官必出阁讲授有劳者。据嘉靖中事例,祭葬加一等,无祭者与祭一坛,无葬者给半葬,半葬者给全葬。讲读官五品本身有祭,四品及父母,三品及妻。军功四品得祭葬,三品未满及父母。讲读年久、启沃功多、军旅身歼、勋劳茂著者,恩恤加厚,临期请旨。”[1]1483指的是类似于侍讲、侍读之类的从五品以下小官,本来并不具备祭葬的条件,但如果取得一定的功劳,或者得到皇帝的认同,时常会获得恩赐从而得到祭葬的机会,四品以上官员还可以惠及父母、妻子。这些特别的恩赐都是临时决定。一般情况下,仍然遵守《明会典》所定的条例,即“群臣祭葬,皆有定制”的原则。而“祭葬加一等”也只是在“本品级内量加一等”,为死者增加一坛祭祀的供品,内容包括猪一口,羊一羫,馒头五分……[12]并没有提升死者品级的意思。因此,也就不存在上述墓主可以按照二品官员的等级设置石人的可能。即便是前者对“祭葬加一等”的理解不误,也无法解释诸如孙敦化、董友第等人墓葬石像生中出现的石人。

因此,如果明代墓葬石像生制度没有发生变化,那么潘埙等人墓前设置石人的现象上似乎就是逾制。由此,我们不得不追问,逾制现象和行为是如何产生的,皇帝和士大夫阶层对此又采取了怎样的态度和措施?

四、潘埙墓石像生“逾制”现象产生的原因

历史学界普遍认为在明中叶以后,社会中存在比较普遍的的奢侈风气和行为,内容包括衣食住行等文化生活的诸多方面,它滥觞于成化年间,到嘉靖、万历时期已蔚然成风,持续至明末清初。[13]活跃于正德、嘉靖年间的官员顾清曾罗列出23种民风向奢的行为,相关的文献记载比比皆是。对明中、后期出现的奢侈风俗,学界的基本共识是,由俭入奢是商品经济繁荣、手工业发达以及社会财富增加所带来的必然结果。《明史》中也记载:“至成化以来,号为太平无事,而晏安则易耽怠玩,富盛则渐启骄奢。”[1]196社会商品经济的发展刺激了手工业的进步和商品流通的速率,进一步诱发了人们追逐奢侈性消费的欲望。大约与此同时,由于明代科举考试的竞争异常激烈,隔绝了大多数受过教育的儒生通往科举成功的通道。因此,一部分人另谋出路,转而通过经商,希望大量增长的财富可以成为进入仕途或者提升社会地位的途径。士绅经商作为一种策略所产生的实际影响远不限于此,它不但使得商人阶层的社会地位不再属于社会观念中“士、农、工、商”的最底层,并且,逐渐使得士商家族间的分隔已经不再泾渭分明。[14]而且,财富的积累让士绅们有足够的财力加入奢侈性消费的潮流之中,成为推动社会风气变化的主要力量。随着奢侈之风愈演愈烈,便出现了对固有规约和条框的冲击和僭越,奢侈和越礼逾制相互依存,互为表里,并促使后者逐渐充斥于社会生活的各个角落。

面对汹涌而来的社会变化,王朝的统治者似乎也意识到传统制度面临巨大的威胁。因此,皇帝们一再地颁布申禁法令,试图维护社会等级秩序。嘉靖皇帝就屡次与大臣们商讨礼制的相关内容,并亲自裁定诸多具体细节。社会风气的变化也引起了官僚阶层的高度关切,一些官僚、士大夫开始担心传统习俗的式微或既有道德秩序的败坏,从而不断予以道德上的指责。然而,怀抱稳风固俗之志的士大夫毕竟是少数,更多的人并不以为然,甚至对偶有加强法令制度的提议“群起而姗之矣”。[15]大多数京师贵戚、公卿大夫之家或选择随俗从众,或充当引领者的角色。从各类方志的记载可知,逾越等级制度的现象已经蔓延甚广,虽然并没有关于墓葬石像生营建内容的直接记载,但对于世人尤为看重的祖先祭祀和丧葬仪式中出现的“鼓乐斋酒”和“浮屠道场”等现象,[16]足以反映出此时丧礼的操办与制度规定的内容已经大相径庭。而且,丧礼中的奢僭风气可能会逐渐形成一种社会压力,成为世人衡量人子孝心的标准,“纵有质素之士,意不欲为,而习尚已成,转难立异”。[17]可见,潘埙等人的墓葬石像生普遍显现的逾制现象应根植于此时的社会情境之中。

五、结语

通过前文的讨论,我们认为,潘埙墓葬石像生所设置的类型反映出一定的逾制倾向。然而,从潘埙墓墓葬设施营建过程观察,潘埙被罢官以后,在淮安平桥地区成功经营着硕大的地主庄园,潘氏家族应完全有财力完成复杂精美的墓葬营建工程。可他们开始并没有这样去做,仍在遵守“凡被劾闲住者,不给祭葬”的规定。但得到朝廷赐祭葬后,重新规划和营建潘埙墓石像生等墓葬设施时却显示出与制度不相吻合的另一面。这可能折射出潘氏家族较为矛盾的心态。一方面,他们依旧遵循基本的礼仪制度。在面对拥有大量财富的商人阶层的崛起,特别是科举失败的士绅从事经营活动带来的社会情境的变化,努力得到皇帝赐祭葬的恩赐,其意旨也许是以此显示社会阶层的界限和作为士大夫身份认同的显著标志,从而加强“士大夫”的我和其他身份、地位较为低下的他者之间的区别。另一方面,由于社会情境的变迁,礼制也已经悄然发生了不易察觉的改变,但却没有在官方史料中留下任何记录。譬如,嘉靖十五年,礼部尚书夏言奏请准许庶民之家追祭始祖,嘉靖帝没有反对。[18]在此之前,这种行为仅是皇帝和品官们的专利。因此,明代中叶以后丧葬制度与品官墓葬设施营建行为之间可能也存在某种心照不宣的妥协,在合乎道德要求的前提下,潘氏家族顺应了社会风潮的变化,这或许是维护其社会地位的另一种方式。

相对于明代皇陵石像生而言,潘埙墓石像生的研究无疑是边缘的,长久以来甚至并不为人所知晓。但也恰恰由于其所处的边缘位置,才是观察明代墓葬石像生制度的最佳视角,不但可以厘清潘埙墓葬设施营建过程中所反映出的矛盾现象,也能洞察其“逾制”的可能原因。而且,潘埙墓石像生的设置表现出墓葬等级制度相当复杂的社会背景,远远超出文献的记载,不仅可以让我们更全面、缜密地看待明代中、晚期的社会史,而且给我们以启发,让我们重新并且更好的理解明代文献。

——石界抗疫系列报道