术后血小板计数对肝细胞癌患者术后肝功能评估的价值研究

陈峰,蔡莹,何前进

黄冈市中心医院肝胆外科,湖北 黄冈438000

肝细胞癌是常见的恶性肿瘤,手术是早期肝细胞癌患者的常规治疗方法。近年,手术方式及术后管理模式有所改善,但仍有超过20%的肝细胞癌术后患者发生肝功能衰竭[1],严重威胁患者生命。术后肝功能衰竭主要为肝脏储备不足及肝脏再生障碍所致。研究发现,血小板(platelet,PLT)除有凝血和止血的作用外,还可以分泌生长因子,促进肝细胞再生[2]。López等[3]发现,PLT水平高可降低90%肝叶切除术后大鼠发生肝功能衰竭的风险,从而提高了术后存活率。王科等[4]的研究发现,肝细胞癌术后低PLT计数与肝功能恢复延迟相关。既往研究提示,PLT可能在肝的病理生理过程发挥作用,两者存在相关性,然而,术后早期PLT计数预测肝功能恢复及肝功能衰竭发生的作用,未得到广泛的认同,相关报道较少。因此,研究肝细胞癌术后PLT计数与肝功能的关系,对评估患者预后有深远的影响。本研究分析了54例肝细胞癌术后患者的临床资料,探讨术后早期PLT计数与肝功能的关系,以期为临床评估预后提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

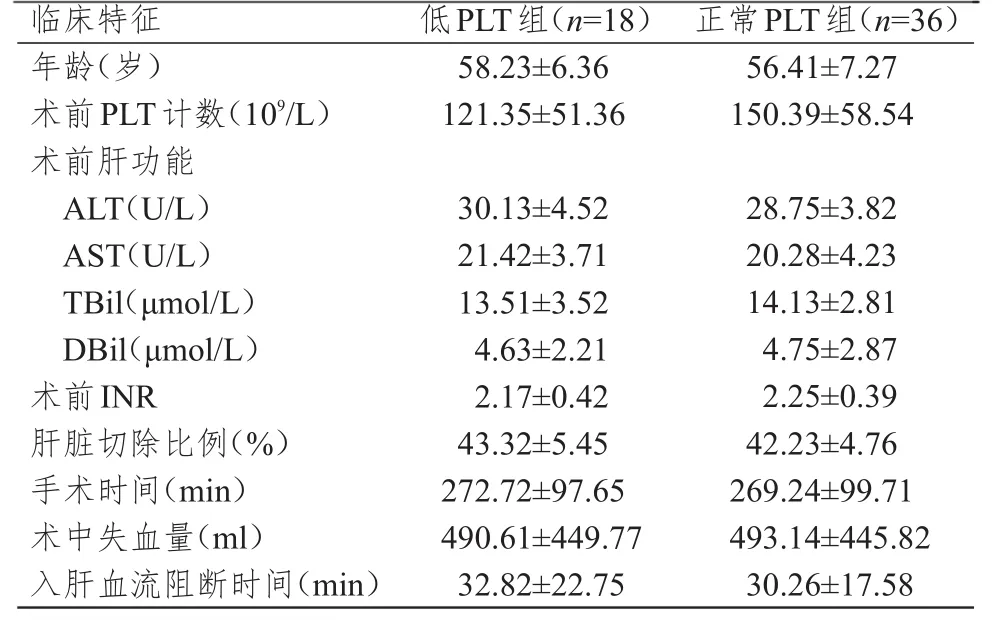

回顾性分析2013年6月至2016年12月于黄冈市中心医院诊治的肝细胞癌术后患者的临床资料。纳入标准:①术后病理检查证实为肝细胞癌;②影像学检查证实无远处转移;③临床资料完整。排除标准:①合并其他部位原发性肿瘤;②患者于术前和(或)术中用了对PLT有影响的药物。根据纳入排除标准,共纳入54例患者。根据术后PLT计数不同将54例肝细胞癌患者分为低PLT组(PLT<100×109/L)18例和正常PLT组(100×109/L≤PLT≤300×109/L)36例。低PLT组18例患者中,男11例,女7例;年龄为42~74岁。正常PLT组36例患者中,男24例,女12例;年龄为39~78岁。两组患者的性别、年龄、术前PLT计数、丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)水平、天冬氨酸转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)水平、总胆红素(total bilirubin,TBil)水平、直接胆红素(direct bilirubin,DBil)水平、国际标准化比值(international normalized ratio,INR)、肝脏切除比例、手术时间、术中失血量、入肝血流阻断时间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表1),具有可比性。

表1 两组患者的基本临床特征(±s)

表1 两组患者的基本临床特征(±s)

临床特征年龄(岁)术前P L T计数(1 0 9/L)术前肝功能A L T(U/L)A S T(U/L)T B i l(μ m o l/L)D B i l(μ m o l/L)术前IN R肝脏切除比例(%)手术时间(m i n)术中失血量(m l)入肝血流阻断时间(m i n)低P L T组(n=1 8)5 8.2 3±6.3 6 1 2 1.3 5±5 1.3 6正常P L T组(n=3 6)5 6.4 1±7.2 7 1 5 0.3 9±5 8.5 4 3 0.1 3±4.5 2 2 1.4 2±3.7 1 1 3.5 1±3.5 2 4.6 3±2.2 1 2.1 7±0.4 2 4 3.3 2±5.4 5 2 7 2.7 2±9 7.6 5 4 9 0.6 1±4 4 9.7 7 3 2.8 2±2 2.7 5 2 8.7 5±3.8 2 2 0.2 8±4.2 3 1 4.1 3±2.8 1 4.7 5±2.8 7 2.2 5±0.3 9 4 2.2 3±4.7 6 2 6 9.2 4±9 9.7 1 4 9 3.1 4±4 4 5.8 2 3 0.2 6±1 7.5 8

1.2 术后治疗

术后医嘱给予患者保肝抗炎及营养支持等常规治疗。术后54例患者均复查血生化,对于血清白蛋白(albumin,Alb)<30/L的患者,通过静脉输注人血白蛋白10 g治疗。术后发生不良反应的患者予以对症治疗。54例患者经积极保守、对症治疗后均好转出院,未出现需要二次手术和死亡的情况。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组患者术后1周内(术后第1、3、5、7天)肝功能(ALT、AST、TBil、DBil)的恢复情况和术后住院期间肝功能衰竭的发生情况。

肝功能衰竭情况的评估参照国际肝脏外科协会定义标准[5]:术后肝脏合成、排泄及解毒功能受损,表现为术后5天及以后,出现INR增加(或需要依靠输注凝血因子维持正常值)和高胆红素血症(高于正常值上限),根据严重程度分为A、B、C级。A级:出现临床检验结果的改变,但不需要改变常规的治疗方案;B级:需要改变常规的治疗方案,但不需要采用侵入性治疗方法;C级:需要改变常规的治疗方案,且需要采用侵入性治疗方法。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件分析数据,计数资料以例数和率(%)表示,采-用Fisher确切概率法;计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;重复测量资料比较采用方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肝功能恢复情况

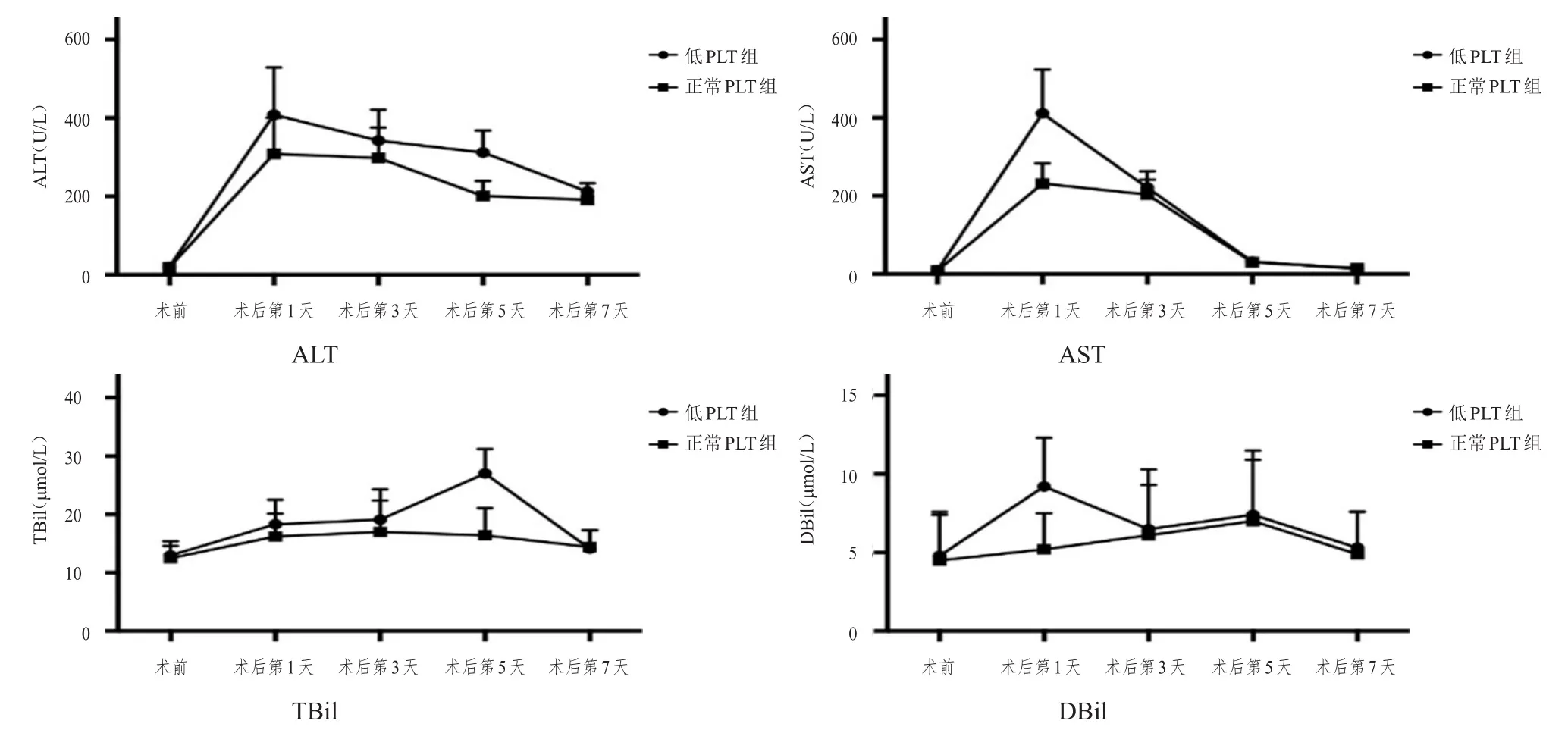

低PLT组患者和正常PLT组患者术后第1、3、5、7天的ALT、AST、TBil、DBil水平组内比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。低PLT组患者和正常PLT组患者术后第1、3、5、7天的ALT、AST、TBil、DBil水平组间比较,差异有统计学意义(F=5.640、4.360、5.020、4.040,P<0.05)。交互作用的分析显示,ALT、AST、TBil、DBil水平在组间与时间均有交 互 作 用(F=16.850、5.300、28.270、5.380,P<0.05)。(图1)

2.2 肝功能衰竭的发生情况

两组患者术后肝功能衰竭均为A级。低PLT组患者的A级肝功能衰竭的发生率为27.8%(5/18),高于正常PLT组的5.6%(2/36),采用Fisher确切概率法比较,差异有统计学意义(P=0.034)。

3 讨论

肝功能衰竭是肝细胞癌患者术后严重的不良反应,其病死率为1.6%~2.8%[6]。有研究探索了肝功能衰竭的术前预测因素,如肝功能Child-Pugh分级、有无合并血管瘤栓、术前是否经导管动脉栓塞[7]。虽然术前评估可有效降低肝功能衰竭的发生率,但手术操作可影响肝功能,考虑患者术后实际情况,仅靠术前指标的评估已无法满足临床需求,因此结合术后相关指标进行评估,可做出更完善的预测。

图1 低PLT组( n=18)和正常PLT组( n=36)患者手术前后的肝功能指标水平

肝功能衰竭的发生常与肝脏再生及代偿能力障碍有关。PLT有止血和诱导血栓形成中的作用。研究显示,PLT除可形成生理或病理性血栓外,还具有肝功能调节、肝损害反应等功能[8-9]。研究发现,PLT在动物部分肝切除术后的肝再生过程中是至关重要的[10]。本研究比较两组患者肝功能衰竭的发生情况,发现低PLT组患者的肝功能衰竭发生率高于正常PLT组。Lesurtel等[11]对以往研究进行归纳分析后也发现,在用抑制PLT功能的药物处理后的小鼠和由化学药物或PLT抗体诱导的PLT减少的小鼠,部分肝切除术后,肝再生显著延迟。此外,有研究表明,通过计算机断层扫描的移植物体积测量评估,更好的肝再生与活体供体移植受体中的PLT输注有关[12]。观察慢性肝病的发展,发生肝功能衰竭时,PLT计数急剧减少[13]。由此可见,PLT与肝功能衰竭相关,高PLT计数可能会促进肝再生,从而降低肝功能衰竭的发生风险。

血清肝功能指标可以在一定程度上反映术后肝功能状态,通过观察术后患者肝功能的恢复情况可以间接地得出肝再生的情况。本研究显示,术后第1、3、5、7天低PLT组ALT、AST、TBil、DBil水平均高于正常PLT组,这与以往研究结果相似[14]。肝再生需要实质性和非实质性肝细胞和细胞因子等因素的参与,而PLT可分泌生长因子,促进肝再生[15]。研究显示,肝再生在具有严重PLT减少症的小鼠体内受到明显抑制,而PLT增多症与肝再生加速有关[16]。进一步研究发现,PLT分泌的5-羟色胺和生长因子等可促进肝再生,另外通过RNA转运机制介导PLT,可诱导干细胞增殖[17]。如果术后PLT计数确实与肝再生和肝功能恢复直接相关,这将开辟新的途径,开发新的策略,刺激肝再生,并减少主要由于肝切除或(部分)肝移植术后引起的肝功能衰竭。

本研究样本量较小,且纳入的观测指标有限,只能初步推测术后PLT计数在肝细胞癌术后的预测作用,若要全面、详细地掌握两者的相关性,还需多中心、大样本的临床研究。PLT与肝功能存在直接或间接的关系,术后给予低PLT计数患者补充PLT及其相关激动药物,似乎有望减少肝细胞癌术后肝功能衰竭的发生,但有研究指出使用浓缩PLT及PLT生成素受体激动药物存在一定的风险[18],需在使用前有明确的评估,该方面仍有待进一步研究。

综上所述,通过术后PLT计数可评估肝细胞癌患者术后肝功能恢复情况,亦可作为术后预测肝功能衰竭的指标。此外,术后有选择地补充一定量的PLT及其激动药物,可能减少肝功能衰竭的发生,可成为潜在的预防措施。