樟子松梢斑螟幼虫众数龄数及生活史的初步研究

闫敦梁,焦书山,李文艳

(1.黑龙江省森林与环境科学研究院,黑龙江 齐齐哈尔 161005; 2.内蒙古红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局,内蒙古 呼伦贝尔 021112)

樟子松梢斑螟(Dioryctiamongolicellawang et sung)是一种钻蛀性害虫,目前在黑龙江西部地区普遍发生,部分林分受害严重,对樟子松人工林具有毁灭性危害。由于该虫为隐蔽性危害,为了解和掌握其生物生态学特性,通过定期解剖、测量、观察的方法对该虫众数龄数和生活史进行了研究。

1 试验地点及概况

1.1 自然条件

试验地点选在新江实验林场,地理坐标为124°22′30″—124°30′00″ E,47°58′30″—48°05′00″ N。属寒温带大陆性季风气候区,四季变化悬殊,春季多风,少雨干旱;夏季温热,降水集中;秋季降温急剧,多早霜;冬季严寒、漫长,干燥、少雪。年平均气温为0.7 ℃,最高气温36.5 ℃,最低气温-39 ℃;无霜期110~120 d,平均无霜期115 d,≥10 ℃年积温2 598.1 ℃;干燥指数为1.1~1.2,全年日照时数2 715 h。降水多集中在7—8月,年平均降水量430 mm。

1.2 试验地概况

观测及取样地点选在13林班8小班,树种为樟子松,面积约2 hm2,2004年采用2年生容器袋苗造林。林龄10 a,树龄12 a,株行距2 m×3 m,平均树高3.1 m,平均胸径5.8 cm,保存率60%左右。林地行间间种玉竹、黄芪等,樟子松梢斑螟危害株率100%,受害严重。

2 研究方法

2.1 采样

以受害严重、树干上凝脂团分布密集、虫口数量大的植株为目标,每次选择1~3株,从地面部位截伐,去掉多余的未受害的侧枝,测量并记录树高、胸径。在整个生长季节,平均7 d取样1次。

2.2 解剖

用尖镊子、壁纸刀、剪枝剪等工具,对整个树干的皮层进行细致解剖,取出其中的幼虫、蛹等。将幼虫放入70%的酒精中杀死,待测量,每次获取幼虫数量30头以上。病死、被寄生的幼虫或蛹的标本也要进行保存。

2.3 测量

采用有标尺的解剖镜,将1 mm的标尺放大10倍,进行标定,即每格0.1 mm。将杀死的幼虫放在载玻片上,逐一测量并记录每个幼虫的头宽值。

2.4 观察

在解剖的过程中,观察并记录幼虫的行为、化蛹及羽化进度等生物生态学特性。

3 结果与分析

3.1 众数龄数的测定

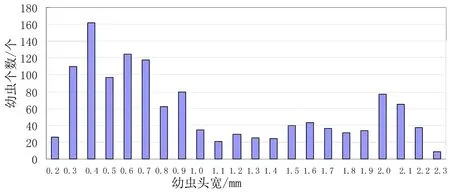

幼虫龄数是1个重要的生物学特性指标,由于樟子松梢斑螟为钻蛀性害虫,无法直接观察到脱皮现象和脱皮次数,所以不能准确确定它的幼虫龄数。因此,我们采用了定期测量幼虫头宽值,通过统计学的方法来确定该虫的龄数。而这样获得龄数与直接通过观察幼虫脱皮次数获得龄期数又有不同,所以称为“众数龄数”。头壳是昆虫幼虫的外骨骼,每脱1次皮,头壳的宽度都会显著增加1次。每个龄期的幼虫的头宽值会有一个比较集中的频次分布范围,通过头宽值频次分布的波峰数量,就可确定幼虫的众数龄数。表1是2014年5—10月,1个整年度的幼虫头宽值测量情况和统计结果。将各个头宽值的幼虫统计数量通过Excel分析后,形成了一个柱形图,如图1。在图1中可以看出有6个频次高峰出现,即该虫众数龄数为6龄。头宽值分别为:1龄0.2~0.5 mm,2龄0.5~0.8 mm,3龄0.8~1.1 mm,4龄1.1~1.4 mm,5龄1.4~1.8 mm,6龄1.8~2.3 mm。目前观测到最小头宽值为0.2 mm,最大为2.3 mm。由于没有发现卵,也未观察到卵的孵化情况,所以目前测到的最小头宽值是否为初孵幼虫的头宽值尚不能确定。

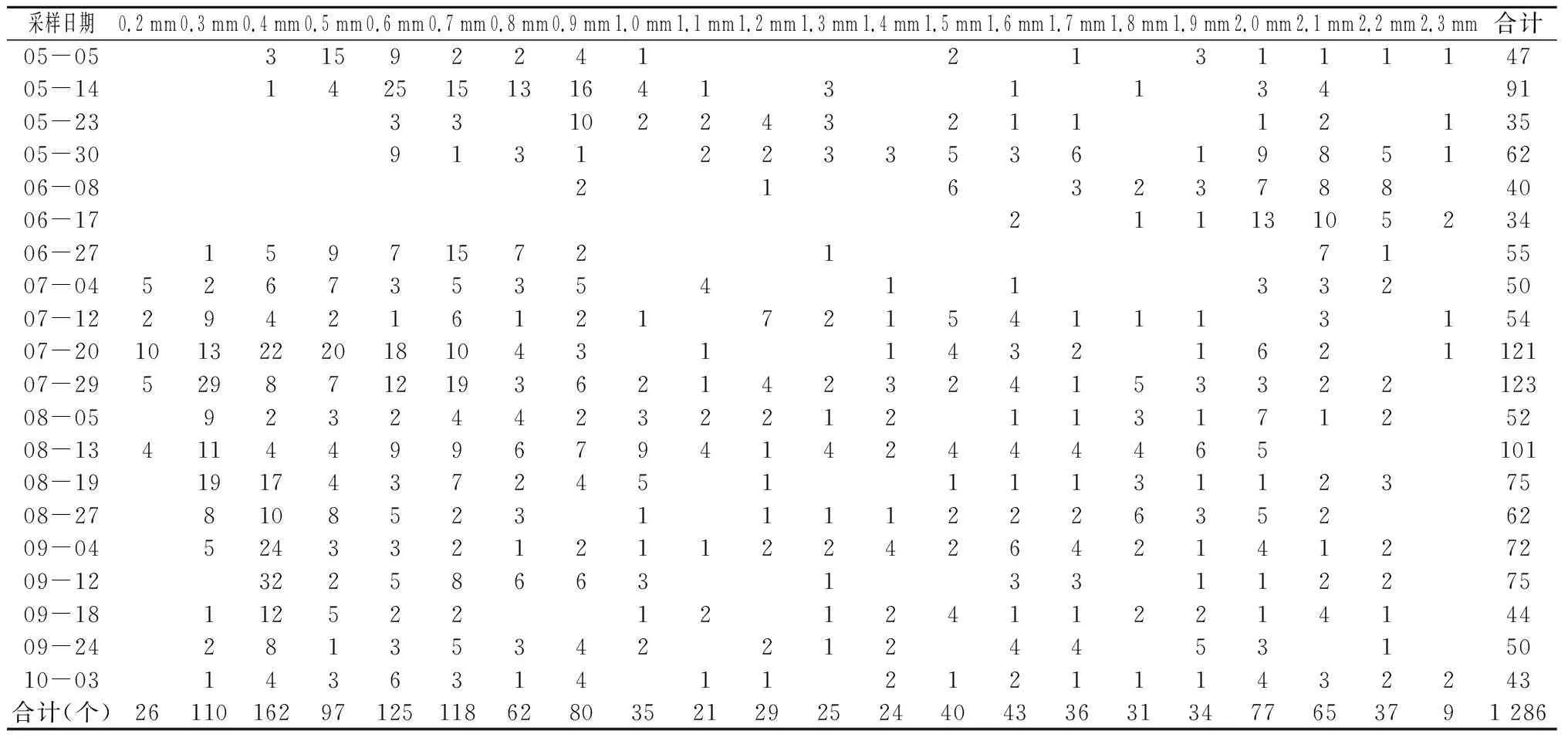

表1 樟子松梢斑螟不同头宽幼虫统计结果 个

图1 樟子松梢斑螟幼虫头宽值频次分布

3.2 生活史的初步分析

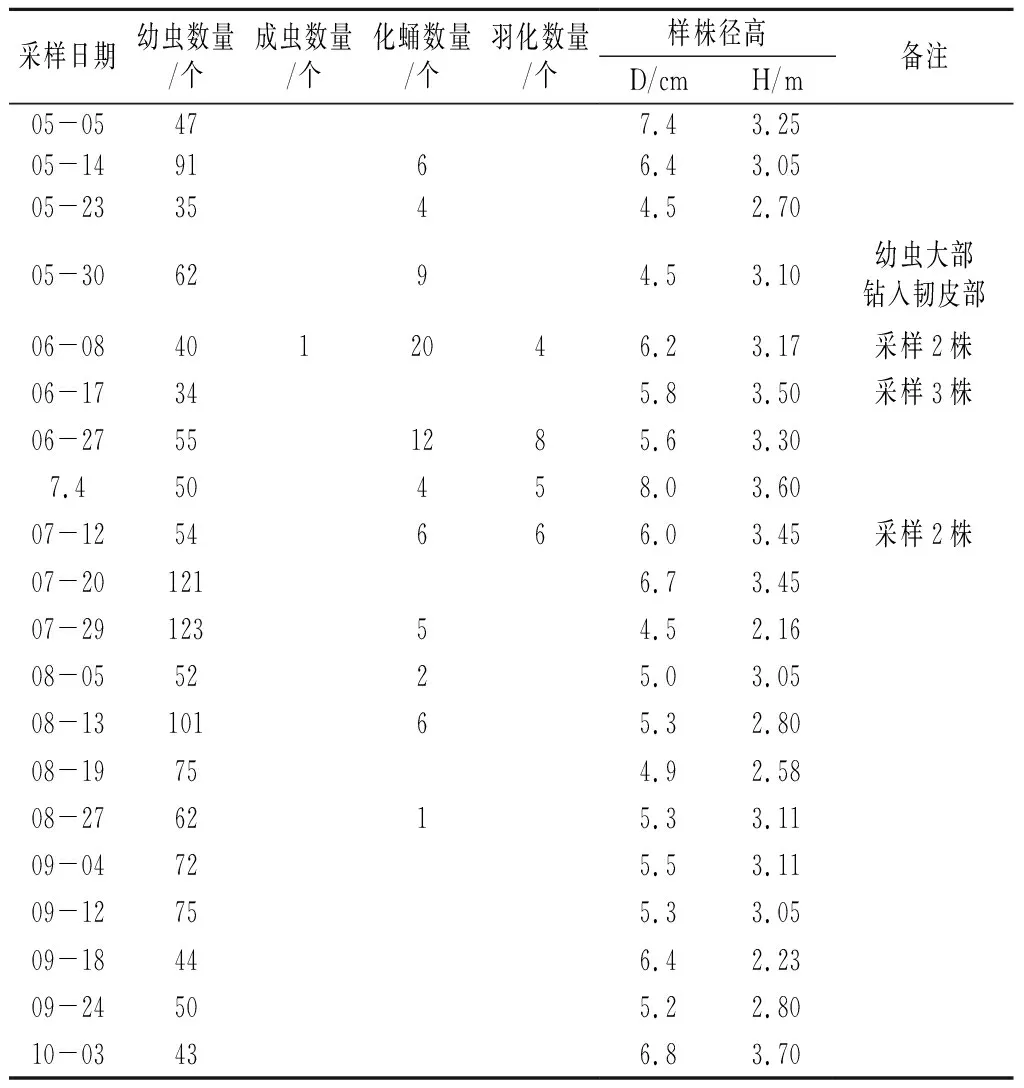

从表2可见, 5月中旬开始化蛹(5月14日),5月末(5月30日)大部分幼虫都已钻入皮层,6月上旬开始羽化(6月8日)。蛹期可持续至8月下旬(8月27日),蛹期和羽化期长达3个月以上。另外,从表1中还可以看到,从5月末至6月中旬,幼龄幼虫和中龄幼虫逐渐减少,直至6月下旬(6月27日)幼龄幼虫再次逐渐大量出现,这中间有个明显的断空,这表明该虫可能是1年1代。从9月末、10月初的采样数据看,幼虫的头宽值数据几乎是连续的,说明该虫以各个龄期的幼虫混合越冬。

表2 樟子松梢斑螟部分生物学特性观察情况

4 结论

樟子松梢斑螟幼虫众数龄数为6龄;从5月中旬开始化蛹,至8月下旬结束。从4月末开始羽化,至9月上旬结束,蛹期和羽化期达3个月以上;以各个龄期的幼虫混合越冬。

5 讨论

由于没有发现卵,也没有观察到卵的孵化情况,0.2 mm的最小头宽值是否是初孵幼虫的头宽尚不能确定,世代数有待于进一步研究。